海岱地区商周腰坑葬俗再检视

胡子尧 井中伟

(吉林大学考古学院 吉林长春 130012)

内容提要:海岱地区腰坑葬俗并未随着商王朝的覆灭而走向衰亡,反而在东周时期进入又一兴盛期。海岱地区不同区域腰坑葬俗的传播有早晚之别,并存在不同的区域波动。各区域内腰坑墓腰坑形制及墓向的选择,其背后蕴含着不同人群的丧葬文化传统。腰坑置器葬俗最早出现于商末的鲁北地区,随后在胶东和鲁北地区先后盛行,并存在区域间的相互影响。

腰坑葬俗最早起源于新石器时代[1],但尤以商时期最为流行。随着武王灭商及周公二次东征后对殷遗民的分迁,至西周晚期腰坑葬俗在中原大部分地区已走向衰落甚至消亡。然而,海岱地区的腰坑葬俗不仅未呈现出这样的发展态势,反而在东周时期一度兴盛,直至战国晚期方才式微。此前已有研究者注意到这一不同寻常的现象,并对该地腰坑葬俗的发展演变历程作过一些探讨[2]。近年来,随着新材料的不断发表,原有认识亟需修正和完善。本文拟从腰坑特征与墓向选择及使用人群的关系等几个方面入手,揭示海岱地区腰坑葬俗的发展特点。现将海岱地区商周时期腰坑墓信息列表如下(表一)。

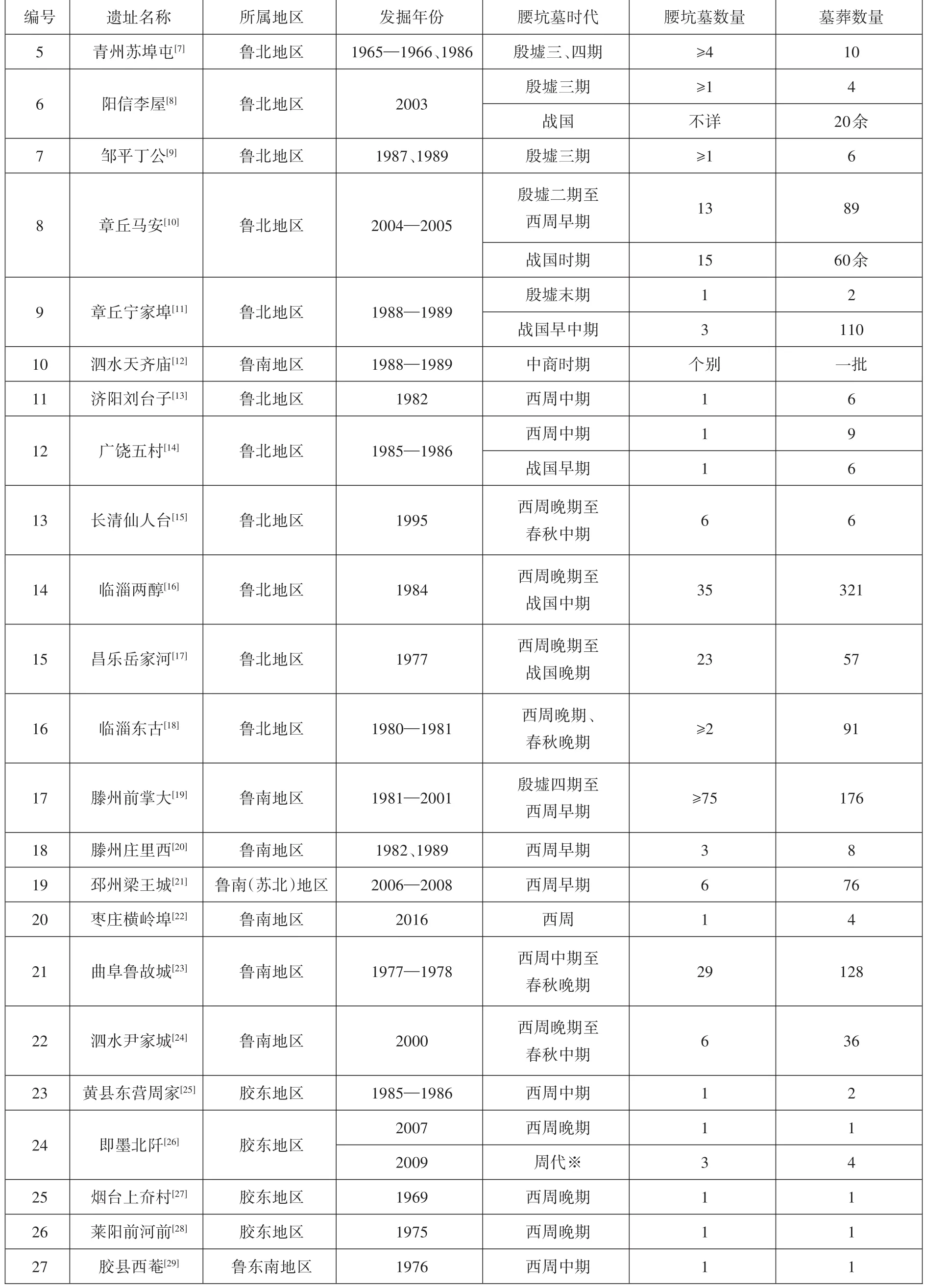

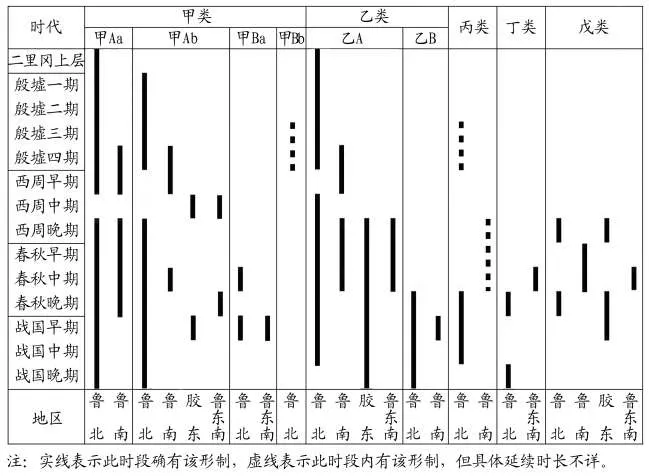

表一// 海岱地区商周时期腰坑墓信息统计表(单位:座)

续表

续表

续表

一、腰坑形制与墓向选择

(一)腰坑形制分类与时空分布特点

海岱地区墓葬腰坑形制较为多样,根据其平面形状,可分为五类。

甲类:长方形。依据长方形腰坑长边与墓室长边的纵横关系,可分为两型。

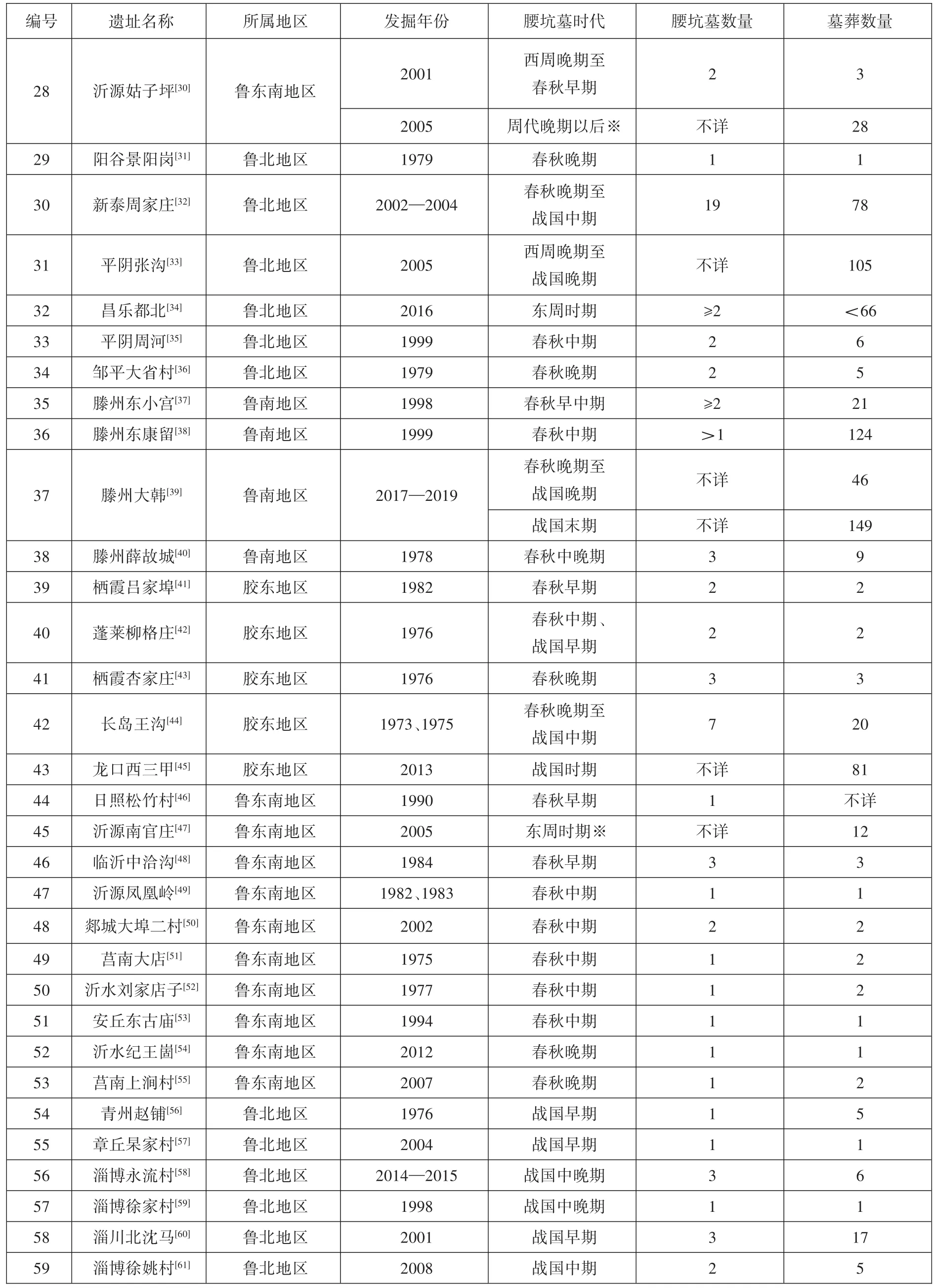

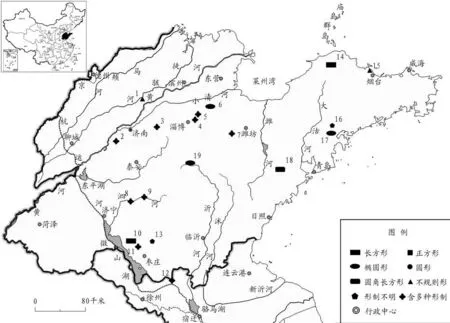

A型,腰坑长边与墓室长边呈平行关系,可称为纵向长方形腰坑。根据长方形腰坑四角形态分为两个亚型:Aa型的腰坑四角呈直角(图一︰1、2);Ab型的腰坑四角呈圆角(图一︰3—5)。

B型,腰坑长边与墓室长边呈垂直关系,可称为横向长方形腰坑。根据长方形腰坑四角形态分为两个亚型:Ba型的腰坑四角呈直角(图一︰6、7);Bb型的腰坑四角呈圆角(图一︰8)。

图一// 甲类腰坑举例

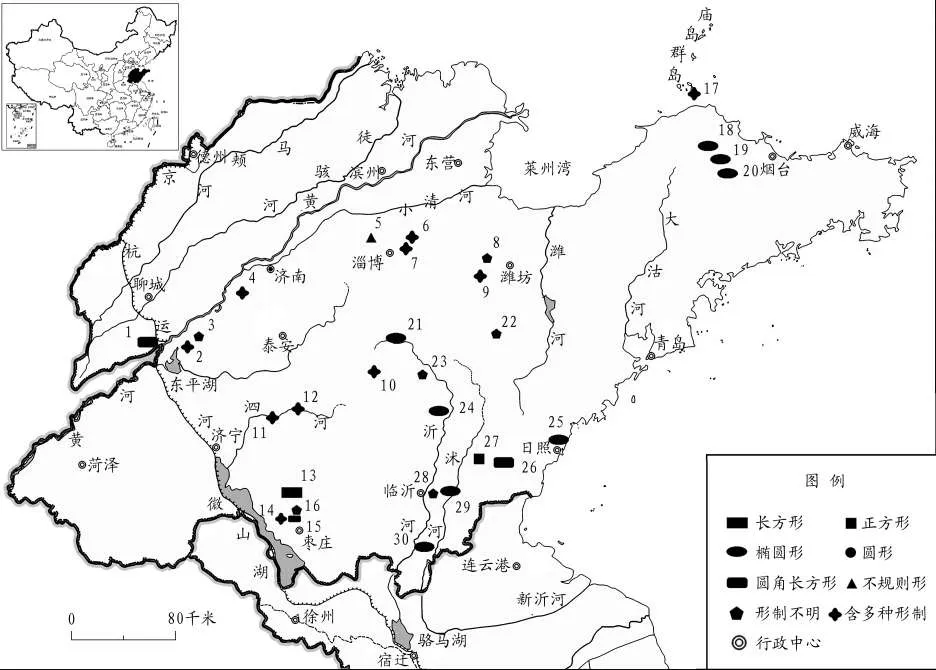

甲类腰坑中,Aa型和Ab型在鲁北地区出现时间最早且延续时间最长,几乎贯穿整个二里冈上层至战国时期。鲁南地区至迟在殷墟时期已可见到此两型腰坑,其中泗水天齐庙腰坑墓年代可早到二里冈上层时期,但腰坑形制未公布,极有可能包含甲类腰坑。胶东和鲁东南地区出现时间稍晚,且存续时间不连贯。Ba型腰坑到春秋中期始见于鲁北地区,并随后扩散至鲁东南地区。Bb型腰坑仅见于济南刘家庄M63,年代约当殷墟晚期(图四)。

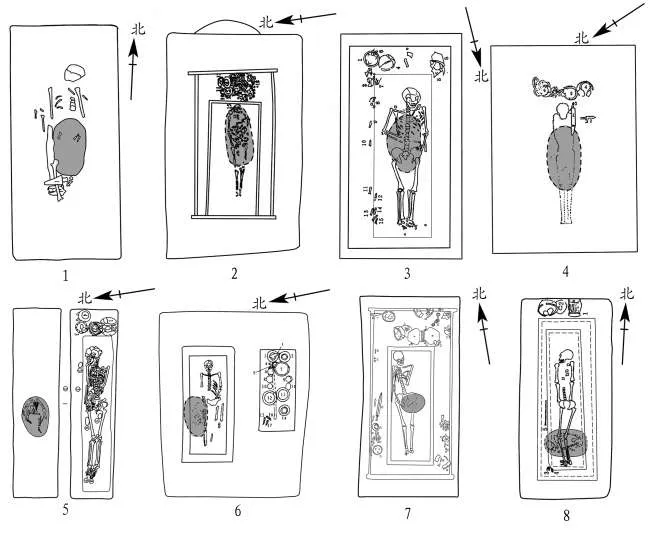

乙类:椭圆形。依据椭圆形腰坑长径与墓室长边的纵横关系,也可分为两型。

A型,腰坑长径与墓室长边呈平行关系,可称为纵向椭圆形腰坑(图二︰1—6)。

B型,腰坑长径与墓室长边呈垂直关系,可称为横向椭圆形腰坑(图二︰7、8)。

图二// 乙类腰坑举例

乙类腰坑中,A型腰坑同样在二里冈上层时期最早见于鲁北地区,鲁南地区不排除在二里冈上层时期存在此型腰坑的可能。A型腰坑在各类型腰坑中传播最广,且在各地区均有一段较长的延续时间。B型腰坑最早见于鲁北地区,自春秋晚期延续至战国晚期,鲁南地区战国早期也见有此型(图四)。

丙类:圆形(图三︰1、2)。此类腰坑最早仅见于鲁北地区的济南刘家庄M7,年代约当殷墟晚期。春秋中期至战国中期在鲁北地区复见此类腰坑。鲁南地区则在曲阜鲁故城甲组墓中见有此类腰坑,存续年代自西周晚期至春秋中期(图四)。

丁类:正方形(图三︰3、4)。鲁东南地区的莒南大店春秋中期墓见有此类腰坑,春秋晚期以后在鲁北地区亦有发现(图四)。

戊类:其他形制(图三︰5—8)。此类腰坑形制较复杂,如不规则形、T形、弧边梯形、平行四边形等,数量很少。戊类腰坑主要发现于西周晚期至春秋时期,不同地区各具特点(图四)。

以上绝大多数腰坑墓,一墓仅有一个腰坑,也有极个别的墓有两个甚至三个腰坑,它们多见于春秋中期以后的鲁北地区。早期的腰坑通常位于墓主腰腹部下方的墓底,随着年代的推移,腰坑位置开始多样化,如春秋中期的莒南大店M2(图三︰4),腰坑实际上位于整个墓室的中部,而非墓主腰下。此外,在墓主头端或脚端挖坑的现象也较为常见,这实际上已经属于腰坑葬俗的异化。

图三// 其他类型腰坑举例

图四// 海岱地区各腰坑类型时空分布图

(二)墓向选择与腰坑形制关系

海岱地区腰坑墓在墓向(指墓主头向)的选择上具有区域性特点,且墓向与腰坑形制的对应关系也有一定差异,现选取腰坑形制与墓向明确的墓葬材料分区域略作分析。

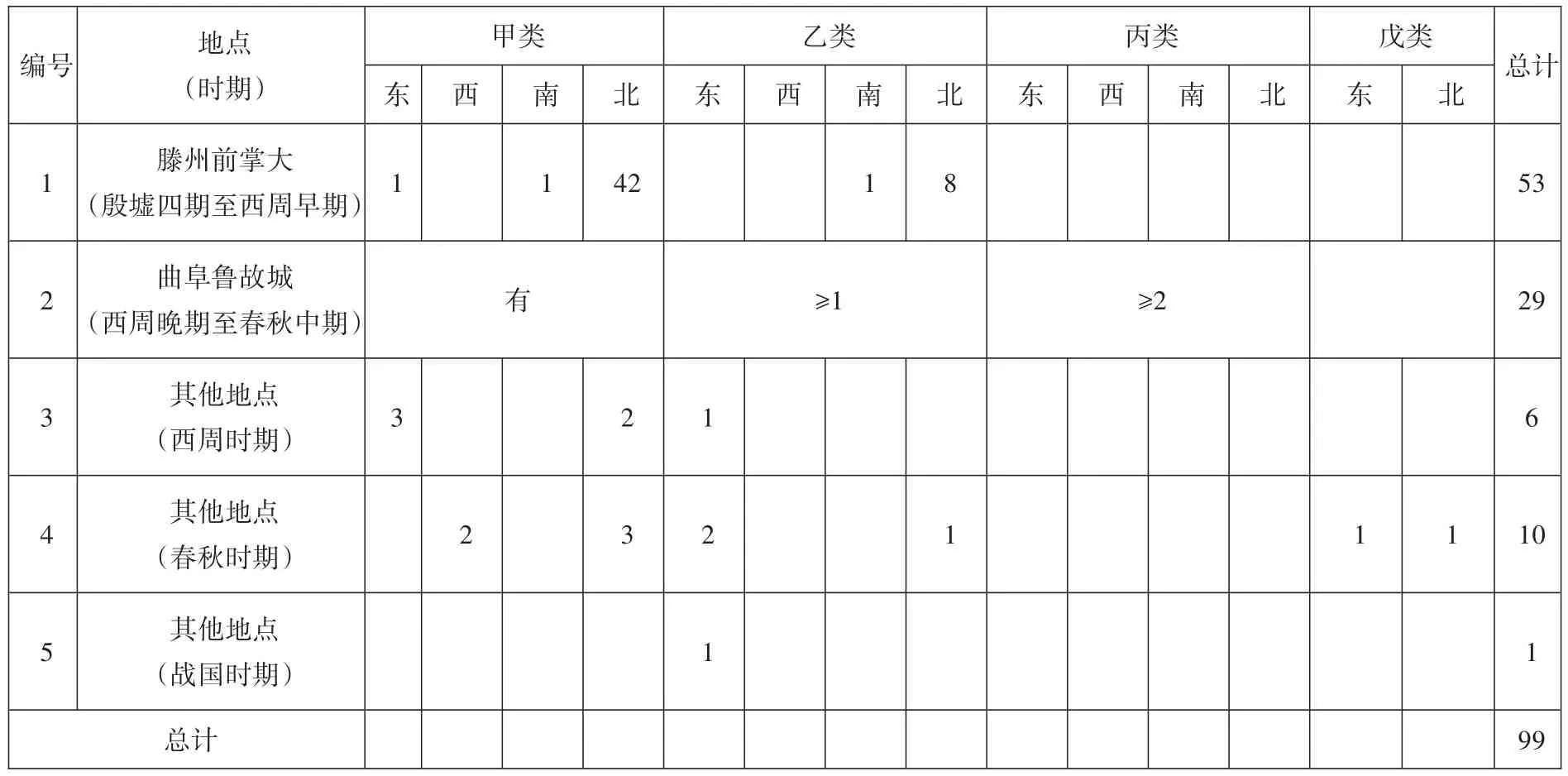

鲁北地区:二里冈上层至殷墟时期,墓向相对单一的腰坑墓墓地,如济南大辛庄遗址1984年发掘的第11区及2003年发掘的西区南部墓地内,腰坑墓排列有序,墓向均为西南向,从第11区公布的腰坑形制来看,几乎均为长方形(仅1座近椭圆形);青州苏埠屯墓地墓向均为北向,腰坑形制均为长方形。墓向杂乱无章者如济南刘家庄和章丘马安墓地,腰坑形制兼以长方形和椭圆形为主。进入西周以后,鲁北地区墓葬腰坑形制逐渐增多的同时,各类型腰坑墓的墓向也呈现多样化,即便在墓向较为一致的墓地,往往也包含多个类型的腰坑。总体上看,整个鲁北地区在商时期腰坑墓以南(或西南)墓向居多,北向次之。西周以后,东向腰坑墓数量上升至首位,其次为北向。就各类型腰坑所占比例而言,甲类长方形腰坑占比近六成,乙类椭圆形腰坑约占四分之一,其他三类腰坑占比很低(表二)。

表二// 鲁北地区腰坑形制与墓向关系表(单位:座)

鲁南地区的腰坑墓以分布于墓向单纯的墓地(或墓区)居多,如滕州前掌大墓地腰坑墓基本都为北向;曲阜鲁故城腰坑墓腰坑形制多无法对应,药圃和斗鸡台两墓区内27座腰坑墓有25座为南向;滕州大韩墓地大中型墓,绝大多数为东向(1座南向);薛国故城2号墓地墓向均为北向。鲁南地区因材料发表原因具体腰坑形制比例无法准确统计,但主要以甲类长方形和乙类椭圆形腰坑为主,其他形制相对少见(表三)。

表三// 鲁南地区腰坑形制与墓向关系表(单位:座)

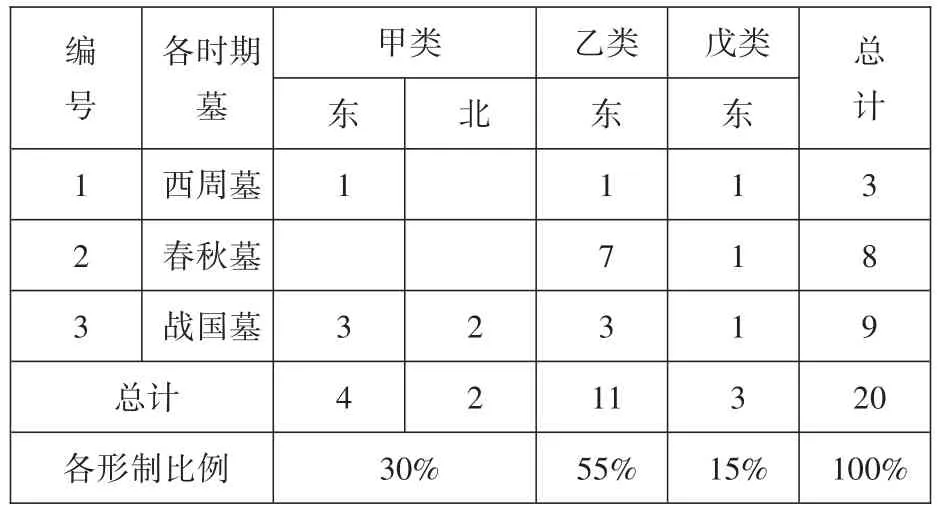

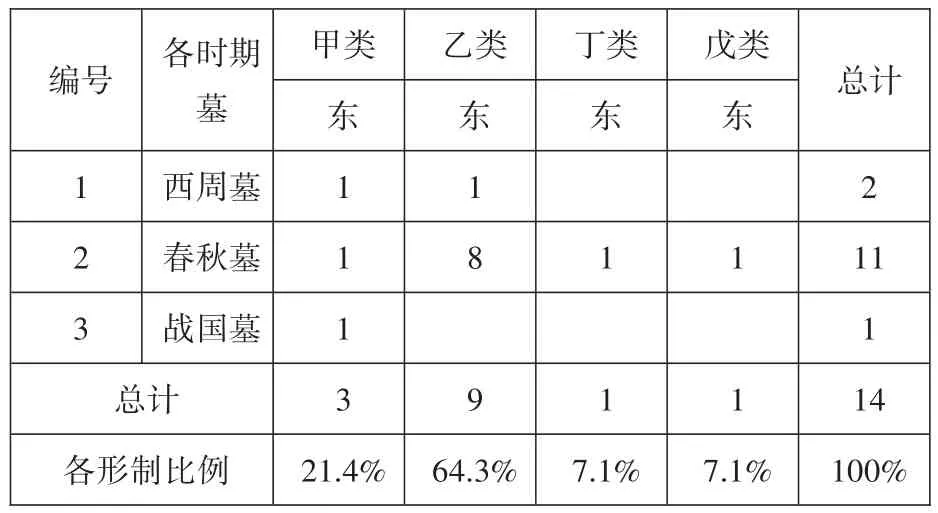

胶东地区西周至春秋时期腰坑墓均为东向,至战国时期开始出现北向和南向,鲁东南地区发现的腰坑墓则自始至终均为东向。值得注意的是,这两地区乙类椭圆形腰坑均在六成左右,这一点与鲁北地区甲类长方形腰坑比例占六成的现象截然相反(表四、表五)。

表四// 胶东地区腰坑形制与墓向关系表(单位:座)

表五// 鲁东南地区腰坑形制与墓向关系表(单位:座)

二、腰坑传播与族群关系

(一)商时期

济南大辛庄遗址年代从二里冈上层时期延续至整个殷墟时期,历年来发掘的商墓已近200座,该遗址内大中型墓普遍带有腰坑。大辛庄遗址邻近地区还发现多处成规模的商时期墓地,如年代上限几乎与大辛庄同时的张马屯墓地,约殷墟二期开始出现的济南刘家庄墓地和章丘马安墓地,前两处墓地中腰坑墓以随葬铜容器的贵族墓为主,后一处墓地中腰坑墓均不出青铜容器,应为平民阶层。从大辛庄和刘家庄墓地均出有三、四种族徽来看,各墓地均有可能包含了多个氏族。

青州苏埠屯遗址是殷墟三、四期时鲁北地区形成的一处等级更高的聚落中心。这里两次共发掘商墓10座,其中1座带有四条墓道,2座为单墓道。该墓地的墓葬形制、埋葬制度、随葬品组合与风格同殷墟地区商人墓葬保持极高的一致性,几乎完全反映了商文化的礼制特点[73]。根据出土铜器铭文,以往学界一般认为这里是亚醜族墓地,也有薄姑氏[74]甚至齐侯墓地[75]等看法,尚存争议。新近的研究认为,苏埠屯墓地应为殷末受商王委派,前往防御人方的“小臣酌”及其族人的墓地[76]。

鲁北地区零散分布的几座腰坑墓,年代区间在二里冈上层至殷末,多为小型陶器墓,等级较低。根据调查发现的大量商文化聚落来看,这一地区腰坑墓的分布范围和数量可能远不止于此[77]。但大体上商文化的东界未越过潍河,胶东地区也尚未有腰坑墓发现。鲁东南地区虽未见商时期腰坑墓,但以往调查表明,早在二里冈上层时期商文化业已深入到鲁东南腹地[78](图五)。

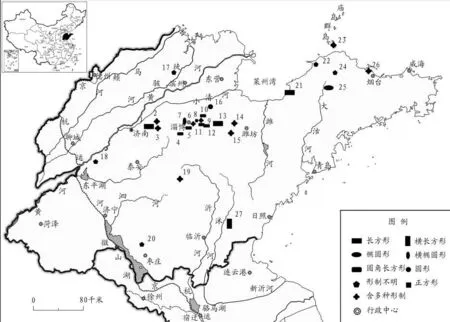

图五// 海岱地区商时期腰坑墓分布图

据文献记载,中商时期商王朝曾一度迁都于奄,学界一般认为商奄之地在鲁南,在古泗水流域曾发现大量二里冈上层至殷墟一期阶段遗存[79]。这一地区显然很早便为商文化所波及,但目前分布有商墓的地点相当有限。泗水天齐庙遗址曾发现一批二里冈上层至殷墟一期商墓,排列有序,墓向多为北偏东,个别墓葬带有腰坑。滕州前掌大遗址历年发掘晚商至西周早期墓170余座,其中带一条和两条墓道的大墓就有11座。该墓地北区为高等级贵族墓地,南区为中小贵族墓地,共有70余座墓带有腰坑,腰坑有无与墓葬等级呈正相关关系。从墓地出土族徽来看,前掌大墓地应是以“史”族为主,并包含“鸟”族等其他氏族在内的族墓地。

方辉曾指出,大辛庄一期商文化是突然插入岳石文化分布区内,体现一种突发式的军事征服,并支持将其与“仲丁征蓝夷”相联系的观点[80]。而殷墟时期海岱地区发现的族徽符号多达30余种,且多与安阳殷墟及其周边所见相同,显示这一地区的贵族群体大多从殷都及其周边迁来[81]。可见,海岱地区最早出现的腰坑葬俗无疑是从中原商文化核心区直接传入,而非本地传统。在腰坑形制方面,商时期海岱地区始终以甲类长方形腰坑为主,乙类椭圆形腰坑为辅,这一特点也与殷墟地区[82]一致,并且这一时期还存在墓向与腰坑形制相对单纯的族墓地。此外,在李屋、丁公、宁家埠等腰坑墓所在遗址中还出有盔形器,暗示商人以强有力的武力支撑保证对鲁北地区盐业等资源的掠夺。同时应注意到,这些遗址虽然在主体文化面貌上与中原商文化区保持一致,但各地点或多或少都可见到具有本地特色的夷式或商夷结合式陶器,其中最具特色的夷式簋[83],在殷墟晚期的大辛庄、刘家庄、宁家埠、马安等墓地均有发现,尤以马安墓地这类低等级墓葬所出数量最多。这表明除因征服和掠夺而进入当地的商人外,或许有一定数量的当地夷人已接受了腰坑葬俗。

(二)西周时期

随着武王克商及周公二次东征,鲁北地区以苏埠屯为代表的殷商文化贵族阶层遭遇清洗,代之而起的是一批以齐为代表的新封诸侯。如济阳刘台子西周早中期墓地,西周晚期兴起的长清仙人台墓地,一般认为前者是姜姓的逢[84],后者则是妫姓的邿[85]。这些诸侯权贵应非典型的商系族群,受商文化影响的程度也各不相同。以腰坑葬俗为例,刘台子墓地4座墓仅M3采用腰坑葬,仙人台墓地则6座墓均有腰坑,而河崖头[86]和高青陈庄[87]所见西周姜齐贵族墓则不用腰坑。西周晚期,临淄两醇、东古和昌乐岳家河等低等级墓地也开始发现少量的腰坑墓。

除滕州前掌大墓地外,鲁南地区此时期多见腰坑墓。滕州庄里西曾发现出有滕侯铭文青铜礼器的腰坑墓,不过,该墓似为南向,墓主是否为姬姓滕侯尚且存疑。但1989年该遗址发掘的7座西周早期墓有2座带腰坑,还出土不少带族徽日名的青铜器,表明确有一批殷遗民随滕国的分封而被迁至此地。紧邻鲁南的江苏邳州梁王城西周墓地自周初延续至西周晚期早段[88],77座西周墓中6座腰坑墓年代多在西周早期。该墓地所出陶器与殷墟文化接近,但又出有周式联裆鬲,墓主很有可能是周初迁于此地的殷遗民[89]。曲阜鲁故城甲组墓共发现腰坑墓29座,年代上限在西周中期。关于甲组墓的族属,有学者认为是当地土著夷人[90],也有研究指出其族属应为殷遗民[91]。

胶东地区仅在4处地点各发现1座腰坑墓。西周中期的龙口东营周家M2虽未出铜器,但腰坑内殉1人,随葬陶器多达200余件,同墓地M1所出铜簋铭文后缀有族徽符号。西周晚期的3座腰坑墓皆出铜礼器,烟台上夼村墓和莱阳前河前M2还见有带“㠱侯”铭文的铜器,后者腰坑有殉人。这些墓葬随葬陶器多为周式和本地土著风格并存,应属当地贵族阶层。

鲁东南区西周腰坑墓仅发现2座。胶县西菴M1年代在西周中期偏早,随葬品中厚唇陶簋等体现出浓厚的商文化因素,但少量陶器如素面鬲又受到珍珠门文化影响,遗址中还发现带“冉父癸”铭文的铜器。沂源姑子坪M1年代在西周晚期,墓室内有器物箱,随葬陶器中已有典型本地风格的莒式鬲(图六)。

图六// 海岱地区西周时期腰坑墓分布图

西周时期海岱各区虽都有腰坑墓发现,但具体情况不尽相同。鲁北地区原商系贵族在周初遭受毁灭性打击而退出,新兴贵族阶层中有腰坑习俗者并非传统意义上的殷商文化族群,多是受商文化影响的东土国族[92]。西周早中期腰坑墓发现数量虽少,但鲁北区各聚落内多见商式风格陶器影响,故西周中晚期低等级墓地中腰坑墓墓主很可能以当地商化的土著人群及遗留于此的商系平民居多。年代在西周中期的东营周家M2和西菴M2腰坑形制都为长方形,所在墓地都出有带族徽和日名的铜器,后者还出有商式簋,为典型的商文化因素,因此胶东和鲁东南地区腰坑墓的出现应有相似的历史背景,很可能为商系族群直接将这一葬俗带到当地并造成该葬俗随后在当地贵族阶层的传播。鲁南地区则不同,因商末战争及周初的迁封等原因,大量直接源出于殷商文化的殷遗族群的到来,促成了该地区腰坑葬俗在西周早期一度盛行。

(三)春秋时期

春秋时期的鲁北地区经历了齐文化不断扩张的过程。临淄附近齐文化中低等级墓地在春秋时期均盛行腰坑葬俗。昌乐岳家河墓地也流行腰坑葬俗,但此地在春秋早期应属纪国势力范围。平阴周河、阳谷景阳岗等墓地在春秋中晚期已可见到典型的齐文化墓,新泰周家庄墓地的发现说明至迟在春秋晚期此地已是齐国重要的军事据点。春秋晚期的长清仙人台M5墓主为女性,墓室有壁龛,随葬铜器出有“姜”姓铭文铜器,已更多地呈现齐文化特点。至迟到春秋晚期,齐国应已将鲁北大部分采用腰坑葬俗的族群纳入到统治范围。鲁北地区在这一时期仍以中下阶层人群受腰坑葬俗影响更为广泛。

鲁南地区,曲阜鲁故城甲组墓腰坑葬俗仍然盛行,新见的几处腰坑墓多位于滕州附近。东小宫2座腰坑墓年代在春秋早中期,墓向为东向。东康留发掘的110多座东周墓有少量墓葬带腰坑,公布的1座腰坑墓为西向。薛故城发现3座腰坑墓,墓主均为北向,腰坑内均殉1人,M3出有带“薛侯”铭文铜壶。滕州大韩倪国贵族墓地46座春秋晚期至战国时期大中型墓,墓向均为东向(仅一座南向),部分墓葬带有腰坑。鲁南地区这一时期采用腰坑葬俗的墓主族姓关系较为复杂,墓主身份既包含高等级贵族,也有平民阶层。

胶东和鲁东南地区春秋墓在接受周文化影响的同时,保留了较多当地夷人的文化传统,根据文化面貌分属莱文化区和莒文化区。两区域内腰坑墓发现数量并不多,且分布极为零散,以莒文化区腰坑墓传播地域最为广阔,几乎遍及整个鲁东南地区。值得关注的是,这些腰坑墓墓主多以贵族阶层为主,当然个中原因也可能是受限于两地的考古工作。

春秋时期,鲁北地区随着姜齐势力的强盛与征伐,一方面齐国治下习用腰坑的国人随齐国疆域不断扩张而外迁,另一方面周边地区一些流行腰坑葬俗的族群被逐渐纳入到齐文化圈。胶东和鲁东南地区伴随夷人文化的兴盛,腰坑葬俗获得更广域的传播。鲁南地区腰坑葬俗也在春秋时期不同族系墓葬中迎来了第二次繁盛期。总的来看,春秋时期是整个海岱地区腰坑葬俗的全盛时期(图七)。

图七// 海岱地区春秋时期腰坑墓分布图

(四)战国时期

鲁北地区自春秋晚期以来形成了以临淄为中心的腰坑墓分布密集区,以战国早中期比较繁盛,战国晚期的腰坑墓相对减少。自春秋晚期以来,该地区腰坑形制多样化,腰坑位置较随意的特点凸显,已可将其称为齐文化腰坑墓的特点。战国中晚期数座带单墓道的大墓开始设置腰坑,表明腰坑葬俗在这一时期可能有一个自下而上的影响过程。

胶东地区此时期腰坑葬俗仍然兴盛。但自春秋中晚期之际齐灭莱后,该地已属齐文化的一个副区[93]。本期胶东地区的腰坑墓在随葬品组合上与鲁北地区齐文化墓无明显差异,仅葬俗上仍部分保留了当地文化传统。北向、南向腰坑墓的出现,长方形腰坑比例的上升及椭圆形腰坑比例的下降是与上一阶段腰坑墓特征最显著的差异。长岛王沟M10这类带单墓道的腰坑墓的出现,也是以往胶东地区腰坑墓所未见。

鲁东南地区仅在莒县杭头发现一座腰坑墓,年代在战国早期。该墓未出莒式鬲,随葬陶器组合、形制与齐文化接近,应反映了这一时期鲁东南被并入齐国的历史背景。鲁南地区在战国时期腰坑墓发现不多,滕州大韩墓地在战国末期经历了一次人群变动,大量墓向杂乱的中小墓进入该墓地,部分墓葬带有腰坑和壁龛,可能与某一政治事件有关,有待墓地详细资料发表后再进一步展开研究。

战国时期,齐文化腰坑葬俗在鲁北地区已成一家独大之势。而随着春秋中晚期齐灭莱后齐文化对胶东地区的不断渗透,该地区部分腰坑墓的墓主极有可能直接来源于鲁北齐文化区。鲁东南地区的莒国在战国早期先亡于楚而后并于齐。该地区腰坑葬俗也伴随着莒文化的衰落而走向消亡(图八)。

图八// 海岱地区战国时期腰坑墓分布图

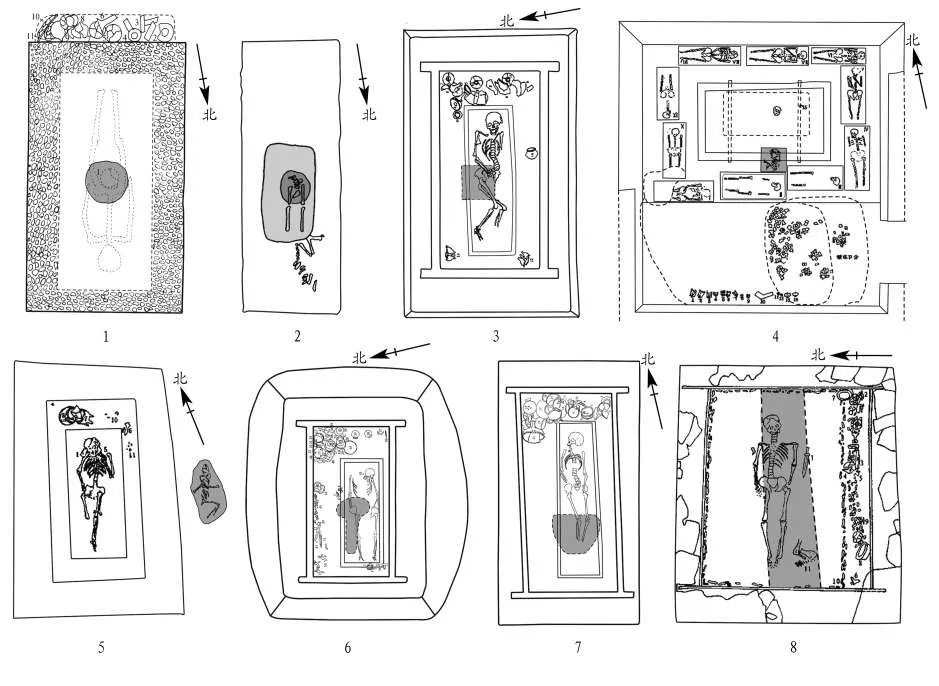

三、腰坑置器葬俗

腰坑置器是指除腰坑殉牲及殉人外,在腰坑内放置陶器等随葬品的现象。腰坑置器墓最早见于新石器时代晚期,以江汉平原地区屈家岭文化及石家河文化最为多见,腰坑内往往放置罐、豆、钵、碗等陶器,部分陶器应是作为幼儿的葬具[94]。在一些商系墓葬的腰坑中,也发现有陶、贝、玉、骨器等随葬品,有些器物不排除为棺椁腐朽后掉落至腰坑内[95]。腰坑置器墓在海岱地区发现数量较多,这里再探讨一下此葬俗在海岱地区的传播过程(表六)。

表六// 海岱地区腰坑置器墓时空分布表

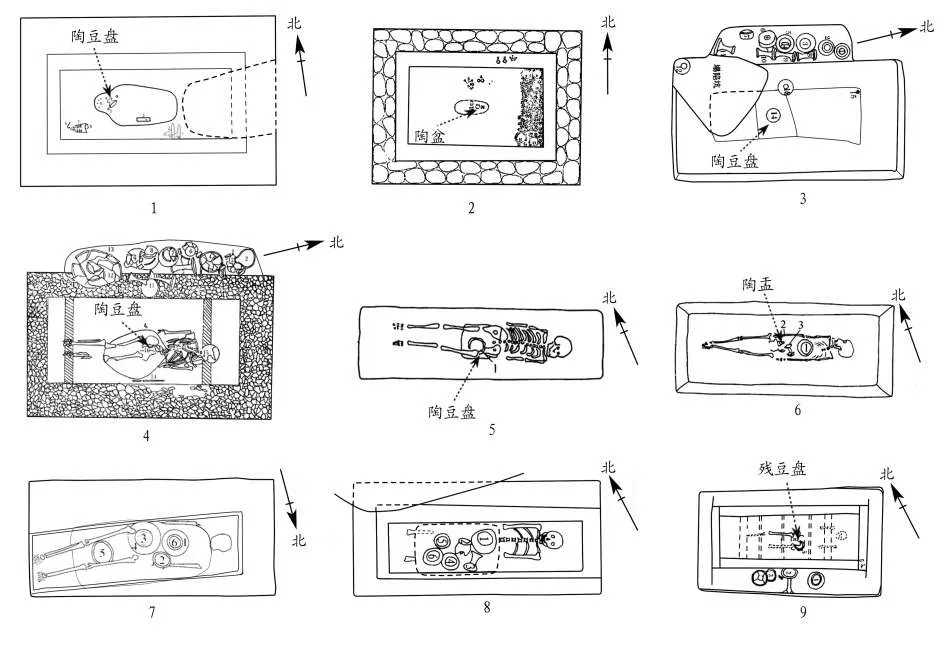

海岱地区年代最早的腰坑置器墓见于鲁北地区青州苏埠屯M1,该墓方形腰坑内除殉狗外还放置陶罐、盆各1件,这无疑属于商系腰坑置器墓的范畴。此外,在鲁南地区滕州庄里西清理的西周早期墓腰坑底部铺有卵石,内殉狗一只[96]。此类葬俗于西周晚期再度兴起于胶东地区。烟台上夼村墓和即墨北阡M1,前者腰坑内为狗1、豆1、石环2件(图九︰1),后者有狗1、碎陶器1件。春秋墓中,柳格庄M4腰坑内放置卵石1块。栖霞杏家庄3座墓腰坑内均放置1件陶盆,坑底均有朽骨,很可能为殉狗(图九︰2)。这些墓葬均属于莱文化墓,除柳格庄M4外,其他墓葬腰坑内均放置1件陶器和1只犬。

鲁北地区腰坑置器葬俗再度兴起的年代上限尚不清楚。昌乐岳家河墓地曾发现4座腰坑置器墓,已知2座年代在战国早期。北沈马M2在腰坑内放置1件陶器和1只犬的做法与胶东地区类似,但殉狗位于豆盘上方。临淄两醇M1009腰坑内同时放置1件陶盂和1件残豆盘。其余多数腰坑置器墓腰坑内仅放置1件陶器(图九︰4)。胶东地区这一时期腰坑置器墓均为腰坑内放置1件陶器。器类上看,除金沟寨M9为放置1件陶盂外,其余均放置1件豆盘(图九︰3)。战国中晚期,胶东半岛少见腰坑置器葬俗,鲁北地区墓葬腰坑内放置1件豆盘(图九︰5)的现象减少,而放置1件陶盂(图九︰6)的现象较为多见。甚至一些墓葬不设腰坑而直接将陶盂置于墓主腰下,应是腰坑置器葬俗的简化。

鲁南地区腰坑置器葬俗与前述两区相比还有差异,滕州东康留(图九︰7)、东小宫(图九︰8)春秋墓均将墓中所有陶器放置于棺底腰坑内,这一做法可能与海岱地区东周墓中设置底箱放置随葬品的习俗有一定渊源关系。鲁东南地区,莒县杭头M6(图九︰9)战国早期腰坑置器墓,腰坑为横向长方形及放置一件残豆盘的特点均不属于本区域传统,应是受到鲁北齐文化扩张的影响。

图九// 海岱地区腰坑置器墓平面图

总之,海岱地区腰坑置器葬俗最早零星见于鲁北、鲁南地区商末周初墓葬。西周晚期至春秋时期多见于胶东地区的莱文化墓中,其与商系腰坑置器葬俗的关系还有待探讨。战国时期这一葬俗在鲁北地区发展出了新的特点,并很有可能在齐灭莱后又反向影响到胶东半岛地区。同时,鲁东南地区偶见的腰坑置器葬,也应是齐文化扩张造成的影响。海岱地区从腰坑仅殉狗(也有殉人)到腰坑内同时放置殉狗、陶器,再到腰坑内仅放置1件陶器,最终仅在墓主腰下放置1件陶器而不挖腰坑的做法似乎在出现时间上有早晚关系,期待今后海岱地区有更多材料的发表以验证这一看法。

至于腰坑置器的原因,目前还没有合理的解释。有研究认为豆常用于祭祀时放置祭品,腰坑中的豆应是祭祀之用,豆盘中应放置有祭祀的食物[97]。这一说法虽有一定道理,但海岱地区腰坑置器并非仅有豆盘,还见有陶罐、陶盂、陶盆甚至卵石、石环等器类。而在腰坑内同时放置陶器和殉狗的做法,可能另有不同的含义。

四、结语

综上所述,鲁北地区大致经历了商系腰坑的兴衰、多族群腰坑葬俗的百花齐放再到齐墓腰坑一统的三大阶段,实际上各族群使用腰坑始终以甲类长方形为主,乙类椭圆形为辅的特点,仍是秉承了商系腰坑的传统。该地区春秋中晚期以后多见墓向与腰坑形制杂乱的墓地,其背后应是齐国的扩张过程带来的人口流动所致,是社会组织结构由血缘向地缘转变的一个侧面反映。

胶东和鲁东南地区在西周晚期至春秋时期是地方夷人文化最为兴盛的时期,这一时期腰坑墓均为东向且偏爱乙A型椭圆形腰坑的特点应是夷人族群丧葬观念趋同性的物化体现。战国时期两区域腰坑墓特征的转变或许与齐文化扩张造成的跨区域人群流动与文化整合有密切关系。

鲁南地区商周时期的腰坑墓多见于墓向相对单纯的墓地。该区小国林立,族姓复杂,直至战国时期还有“泗上十二诸侯”(《史记·田敬仲完世家》),始终未形成一个绝对强势的地方势力。因此,在较长的时段内本地区各族群腰坑葬俗有一个相对稳定的发展空间,由此也导致了该区内腰坑葬俗在不同族群间呈现出不同的特点。

——以胶东文化为例