降将叛臣还是名将劳臣?

熊梅 张典

摘 要:南宋淮西制置使、名将夏贵本一生戎马保宋危疆,却于德祐二年(1276)二月携淮西府二、州六、军四、县三十四降元。夏贵的贰臣之举使得世人对他的晚年活动产生诸多争议,出现一些牵强附会的批评。结合相关史实与军事地理学重新梳理,夏贵晚年败战實为军事失利,而非与元有谋。焦山之战后,南宋形势愈发危急,夏贵据地淮西沦为孤岛,辖区残破、百姓孤苦、连丧二子的隐痛以及宋廷的主动乞降,最终促使夏贵降元。从夏贵战事与降元史实中可以看出,夏贵绝非寻常意义上的“贰臣”。对夏贵个案的考察,有助于重新认识宋元之际降将的历史地位。

关键词:宋蒙战争;夏贵;入元宋将;淮西

中图分类号:K245.05 文献标识码:A 文章编号:

1672-1101(2022)01-0069-09

收稿日期:2021-06-05

作者简介:熊梅(1981-),女,四川宜宾人,教授,博士,研究方向:中国历史人文地理。

A Traitor or A Famous General?

——reflection on the historical facts of the Xia Gui War in the Southern Song Dynasty and the Yuan Dynasty

XIONG Mei,ZHANG Dian

(School of History and Culture, China West Normal University, Nanchong, Sichuan 637009,China)

Abstract: XIA Gui, a famous general and envoy of the Huaixi region in the Southern Song dynasty, served as an army to protect the territory of the Song dynasty in danger. However, in February of the second year of Deyou (1276), he brought his army to the yuan dynasty. Xia Gui′s act caused many controversies and far-fetched criticisms about his activities in his later years. Combined with relevant historical facts and military geography, it can be revealed that XIA Gui′s defeat in the war in his later years was actually a military defeat, rather than a conspiracy with the yuan dynasty. After the war of Jiaoshan, the situation in the Southern Song dynasty became more and more critical. The Huaixi area, where XIA Gui was based, became an isolated island. The dilapidated area, the misery of the people, the pain of losing two sons and the surrender of the Song court finally prompted XIA Gui to surrender to yuan dynasty. From Xia GUI′s war and the historical facts of the fall of the Yuan dynasty, it can be seen that XIA Gui is by no means an “surrender” in an unusual sense. The investigation of XIA Gui′s case is helpful to re-understand the historical status of demobilized generals in the song and Yuan dynasties.

Key words:Song and Meng Wars; XIA Gui; general of yuan and Song dynasties; HuaiXi

宋元鼎革之际,不少宋将如杨大渊、刘整等成为蒙(元)马前卒,对南宋的灭亡产生了重大影响。南宋降将作为特殊群体,引起了学术界的广泛关注。如,王茂华对宋蒙(元)战争各时期南宋降将群体进行了考论,认为随着双方军事力量的消长与各自政策的不断变化,不同时期的南宋降将类型有所不同,窝阔台汗时期主要以原金国将领为主、蒙哥汗亲征时期主要分布于四川地区、忽必烈时期因南宋军政败坏致大量将领战败倒戈甚至自动献城[1]274-285;粟品孝对朱禩孙降元及其他衍生问题进行了研究,提出应具体地、辩证地看待降将群体[2]235-258;蔡东洲对杨大渊家族降元谋巴蜀事迹进行了考论[3]48-55;翟羽以刘整降元为例探讨了宋将入元后的境遇问题[4]451-457;乔东山以吕文焕降元为例钩索了元朝攻宋战争中的招降战术并评介其重要作用[5];张小花以文天祥三兄弟为例探讨了王朝交替之际宋臣的战降选择[6]。

另一降将夏贵,淮南安丰(今淮南寿县)人,本为南宋著名军事将领,赵翼评其“崎岖戎马,东奔西走,补救于末造者,几二十年,固宋末一劳臣,使其能保危疆,支撑半壁,固当与南渡韩、岳诸公比烈。”[7]512然德祐二年(1276)二月,夏贵却“以淮西降”[8]3 112。夏贵因贰臣之举,宋、元二史均未立传,又被认为依附权臣贾似道“矜功怙宠,慢上残下”[9]4 894,导致长期形象趋向负面,后世皆以“庸碌无能”“贪生怕死”为定评,与夏贵历史功绩形成巨大落差。20世纪以来,逐渐有学者重新谛视夏贵。民国学者屠寄《蒙兀儿史记》[10]、柯劭忞《新元史》[11]2 829-2 831中立有夏贵传,矫宋、元二史之不公;台湾学者孙克宽辑录各古籍文献中夏贵事迹以备后考[12];段玉明从宏观上辩白了鄂州之战、丁家洲之战的败退非夏贵怯战,其晚年投降仅为时事所迫[13]407-424。上述成果主要涉及夏贵事迹整理、军事实践还原等,欠缺对夏贵降元历程的系统分析。胡昭曦认为:“夏贵作为一个叛臣,引来许多是非不足为怪,但对这些是非一定要结合当时形势认真分析,审慎对待,切忌人云亦云。”[14]389此评价极具启发,故本文不揣浅陋,拟在前人研究基础上,对夏贵之战事与降元始末展开耙梳,揣摩人物由战而降的心理变化,重新评价夏贵历史地位与功绩,亦期冀为宋元降将研究提供新例证。

一、 崎岖戎马与战事得失

夏贵身世凄惨,12岁丧父,翌年丧母,自身“庐墓泣血,且病惫不胜丧”[15]274。痛失双亲,少年夏贵常常“当街苦醉酒,袒跣受鞭笞”[16]。生活困苦迫使夏贵走上歧途,据段玉明在文献[13]中考证,夏贵或在嘉定六年(1213)左右因强盗罪被发配充军。至咸淳十年(1274),夏贵“结发百战”[17],自罪卒以军功逐步升迁,“由准备将、副将升正将、州钤、路钤、正副戎帅都统制,历知泗、寿、涟水、怀远、重庆、淮安、庐、黄、鄂、扬等郡,历河南京东招抚使、淮东西安抚制置使、四川总领路转运使”,“最后两淮宣抚大使”[15]277,可谓戎旅一生。

(一)功勋卓著

夏贵生性勇猛,善于用计,防御有方,军事素养较高且极富战争经验。在与蒙(元)对抗中,功勋卓著,特点突出。

其一,生性勇猛。夏贵作战敢为人先。绍定二年(1229),福建路“盐寇”晏梦彪于汀州起事,“放兵四出,流毒甚广”[18],“闽帅请调淮兵”[15]274。夏贵随军入闽作战,虽为偏师小卒,然作战勇猛,不仅“戮诸叛卒”[15]274,更擒敌渠帅。开庆元年(1259),夏贵“为怀远措置战守”,时浒潢、涟水军皆破,怀远陷入蒙军重重包围。夏贵据地而守,战况惨烈。宋军“有欲弃船以遁者,有欲献门以叛者”,夏贵力战拒敌,“重围中复全怀远”[15]275。可见,夏贵战斗的确舍生忘死,勇冠三军。

其二,善于用计。夏贵作战常避免与敌军主力发生冲突,以达成战略目标为要旨。嘉熙二年(1238),蒙军围安丰。夏贵随赵葵往援,充先锋率先抵达。其树五色旗于城外废寺、道路惑敌,又“以空寨设疑城于瓦步”。蒙军“空围城兵以攻瓦步”[15]275,夏贵趁机入城,蒙军见状溃围而去。嘉熙三年(1239),寿春遭蒙军围困,“食尽告急”。夏贵率军输粮,趁夜以“陆路之粮半进半撒”抵寿春城下。翌日蒙军骇曰:“米入城中不知其几矣”[15]275,解围而去。此二役均兵不血刃而达成战略目标。夏贵亦擅长调控少量精兵出奇制胜。淳祐六年(1246),蒙军围高邮。夏贵出阵,仅领数十兵潜伏蒙军营地外。时蒙军以口哨传达信号,夏贵“效其声而混之”[15]275,使敌自相攻击,宋军趁乱进攻取胜。可见,夏贵作战绝非墨守成规,善奇正之道。

其三,防御有方。夏贵对边疆防御颇有见解,善于利用地利,辅以城寨,加强南宋边疆防守力量。宝祐五年(1257),枢密使贾似道问荆山形势。夏贵分析道:“荆山在涡河口,与涂山对峙,流淮贯其中而入海,两山束之如人咽喉,一有鲠则安丰、寿春断,则淮危矣”[15]275,于是受命筑城荆山,“克期集事”[19]。咸淳二年(1266),夏贵针对蒙军“据夔灭蜀”战略,“城三台山”[15]277,加强川东防御力量。咸淳九年(1273),夏贵任淮西制置使,借鉴四川地区山城防御体系,“依山筑城”[15]277,与淮西水路纵横的地势特点相结合,增强了淮西军事防御能力。这些事例均体现出夏贵对“用地阵而设险,以山泉而作固”[9]9 330军事设防思想的继承。

夏贵军旅生涯与宋蒙(元)战争交叠重合,其作战勇猛,富有谋略,多次击退蒙(元)军进攻,并在两淮营建星罗棋布的山城水寨互为支援,巩固了淮西的防御能力,给蒙(元)军造成极大危机感,以致忽必烈下令“毋令宋人得立城堡”[8]140。

(二)憾负疆场

夏贵惯用灵活战术袭扰敌人,指挥精兵如臂使指,屡建功勋。然而,当其职位升迁、麾下将士激增之时,军事思想却长期滞留于战役层面,与高级将领应具备的战略格局与视野相脱节,招致战斗失利。

其一,不通分兵之道。古代通信技术落后,在实施大规模战略进攻时,常采取分兵而进、分道出击的作战模式,以防前锋受挫,全军皆败。咸淳元年(1265),夏贵任四川制置使,为完成理宗“克复成都”[15]276的重任,以5万人进攻潼川,期冀截断利州方向蒙军的支援,再一举夺取成都[20]。如此大规模作战,夏贵却兵合一处、一道而进,以致元将刘元礼仅凭数千人马便击败宋军,“斩首万余级”[8]3 520。

其二,拙于大兵团作战。咸淳十年(1274),夏贵率军10万攻正阳,攻势甚猛,“决淮水灌城几陷”[11]2 283。各路元军来援,元将怀都“领步卒薄淮西岸”[8]3 197,与宋军战于横河口,逆战退敌;元将刘整“破之于大人洲”[8]3 788;元將孟德袭扰宋军,“夺战舰数艘”[8]3 903;元廷诏“塔出援之”,取道颍州,直驱正阳城内,与右丞阿塔海会师渡淮,“至中流,殊死战”[11]2 283,宋军大溃。实施大兵团作战时,元军分道出击、灵活多变,夏贵反而刻板机械,力不从心。

二、 蒙受非议与痛失二子

景定元年(1260),忽必烈继承蒙古汗位,贾似道因开庆之功入主南宋朝堂,双方治国方针发生变化,其结果表现为蒙(元)愈强,南宋愈弱[14]297-299。实力的落差使得宋蒙(元)关系发生新变化,均势状态遭到破坏,时局剧烈动荡,南宋降将进入高发期[1]279。夏贵同样面临重要的考验,但是,决不能因此断定夏贵已有降元之心,并进一步认为阳逻堡决战先遁、丁家洲不战而退以及归守淮西拒不奉诏皆为夏贵苟且偷生、贪图富贵、心中无国的证据,这是以果论因、本末倒置,而以上事件,本身还需要还原、探讨。

(一)阳逻堡决战

咸淳十年(1274),鄂州之战爆发,宋蒙激战数月,终于阳逻堡展开决战。陈世松认为阳逻堡为鄂州屏障,元军取得阳逻堡之战胜利使得宋廷得以苟安的屏障失去作用[21]。胡昭曦认为,南宋鄂州控制权的丧失,标志着南宋荆襄防区的瓦解[14]364。因此,阳逻堡决战失利对南宋荆襄防区的崩溃有直接影响,此战最高军事长官夏贵自然被推上风口浪尖。

1.夏贵并非先遁。胡昭曦认为,阳逻堡决战失利,缘于激战中夏贵得知阿术渡过长江大惊先遁,从而使阳逻堡军心瓦解,最终沦陷[14]362。粟品孝亦认为夏贵于激战中先遁导致战斗失败[22]。段玉明认为宋军失败是大势所趋,不可过分苛责夏贵[13]416。鄂州之战前期,夏贵“以战舰数千列于大江之下,横其江面,伯颜军不敢近”[23]52、在汉口“并力守御”[24]4以及沦河口“夜袭北营”[23]52,均体现出夏贵拥有相当的军事素养,有胆魄对元军发起主动进攻,并非酒囊饭袋、畏敌如虎之辈,何以在战势不明的情况下先遁?临场撤退或许另有隐情。

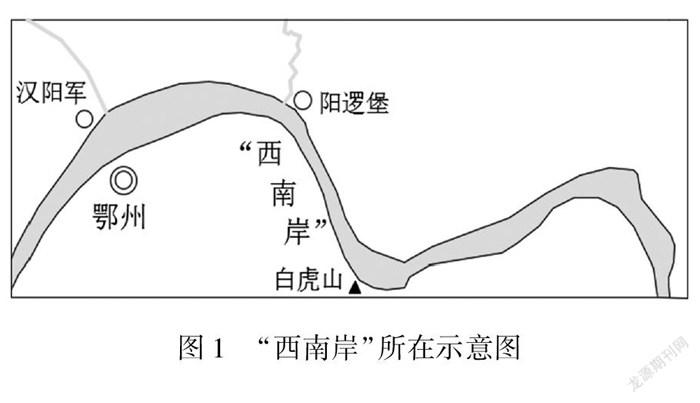

细绎阳逻堡决战发现,宋军主将夏贵的旗舰[旗舰,亦称“旗船”,主要指海(水)军舰队中舰队指挥官乘坐、起到指挥作用的舰艇。]不慎暴露,遭元将张荣实、解汝楫猛烈攻击,“舳舻相衔,直抵夏贵”[8]3 102。《三十六计·擒贼擒王》云:“摧其坚,夺其魁,以解其体。”[25]114言两军对垒之际,军事首领被捕杀或军队首脑机构遭到摧毁,将导致全军陷入混乱状态,易被敌军一举击溃。北宋军事家曾公亮亦认为,若主将遇袭,“则军声阻丧,其势必遁”[26]。军队主将遭受敌军直接攻击,会使作为军队中枢神经的指挥系统丧失或暂时丧失对抗意志[27]。战场情形瞬息万变,主将失去对战场的控制会使全军进入麻痹状态。因此,夏贵旗舰在遭受重大攻击后,自当暂避锋芒,待脱离战斗后再重新建立对战场的控制。然而,元将百家奴与暗答孙一直“追击夏贵至白虎山(今白浒山)”[8]3 153,夏贵奋力摆脱不得,始终无法再度把控全局。随着时间推移,战斗中的汉鄂舟师长时间未有主帅号令,顿时群龙无首,陷入士气低落、各自为战的境地,终为元军击溃。

毋庸置疑,阳逻堡决战宋军战败,主将夏贵负有不可推卸的责任,其遭到元军斩首打击被迫脱离战场是导致战斗失败的关键因素。然而,认为夏贵畏敌先遁、主动“脱岗”极不公允。宋元史料皆记载夏贵与元军激战经过,战斗中不慎被驱离战场,后大势已去,无奈率部东去。说其指挥不当、作战不力,更为妥帖。

2.“焚掠州县”非实。宋军在败退过程中出现溃兵焚掠州县的现象,时人将此归咎于夏贵,并进一步认为“是时其心已无国矣”[28]555。关于夏贵撤退中的纵火事件,《宋季三朝政要》记“沿西南岸放火,归庐州”[23]52,《文山集》记“沿江南岸纵兵放火,归庐州”[28]555,《四明文献集》记“沿西南岸放火,归庐州”[29]299,《玉照亭诗钞》记“遁焚南岸,大掠,还庐州”[30],《续资治通鉴》记“纵火焚西南岸,大掠,还庐州”[31]4 934。彼时,战场在鄂州附近,“西南岸”为阳逻堡之西南岸,如图1所示。

夏贵自阳逻堡被追击至白虎山,且战且退之际,时间紧迫、形势逼人,如何实现“劫掠”?而史料中提到的纵兵放火“西南岸”,猜测有二:其一,可能是利用浓烟遮挡元兵视野或为元兵沿途追击设置障碍①,以求脱战;其二,激战中元将百家奴趁机“登(长)江南岸”,该地存有宋军“战船、器甲甚多”[8]3 153,夏贵退军之际纵火焚烧以免资敌②。

上述三则南宋文献均提及“纵火”,并没有“劫掠”的内容,而自古“溃兵”“纵火”“劫掠”之词往往关联并用,至清代,史料中竟凭空加上这莫须有的“大掠”二字。

那么,夏贵的军队有没有发生“劫掠”行为呢?时池州通判赵卯发曾遇夏贵溃军在州内劫掠,即“捕斩十余人,兵乃戢”[9]13 259,若为夏贵有组织、有规模地纵兵劫掠,岂止十余人?可见,劫掠者有之,但皆为脱军之散兵,属于个体犯法行为,而非夏贵主使下的“焚掠州县”。

(二)丁家洲非不战而退

关于夏贵丁家洲不战而退,时人云夏贵“既失长江,惟恐督府有成,无所逃罪,又恐孙虎臣以后进为将有功”[28]560,因而丧失斗志,认为夏贵不顾国家利益,一心只系个人荣辱与得失。胡昭曦、陈世松、粟品孝皆采此说。俞兆鹏更是斥责夏贵是逃兵[32]。然而,时人刘岳申道:“公(夏贵)累乞归田里,岂贪禄位者?”[15]278刘岳申并非贾似道党徒,《四库全书总目提要》评论其作:“《夏贵墓志》,称其(夏贵)出奇计,立战功甚悉,而贵之失节偷生,绝不为讳,且深致婉惜之词,亦非曲笔谀墓者可比。观其(刘岳申)不妄许与,其文品之矜贵可知也。”[33]若刘岳申所言可信,则丁家洲不战而退必有隐情。

丁家洲之战,贾似道控主力部队“督诸路军马十三万”[8]3 104。其中,孙虎臣领7万精兵,另有夏贵率两三万人左右[14]371领“战船二千五百艘”[8]3 104充淮西舟师。从战略部署来看,孙虎臣率主力在前,夏贵居中,贾似道率剩余部队殿后,驻守鲁港。

德祐元年(1275)二月二十日,丁家洲之战正式打响。元军利用水陆联合战法,先以两岸“巨砲击虎臣军”,紧接着阿术领“数千艘乘风直进”[31]4 942,岸上“左右翼萬户率骑兵夹江而进”[8]3 105。元军水陆联动、战法灵活,使得宋军陷入被动局面。值两军交战之际,孙虎臣却登上宋先锋姜才爱妾之舟。众人见旗舰无帅,以为主帅先遁,大呼:“步帅遁矣!”[31]4 924又元军夺宋舟大喊:“宋人败矣!”[34]宋军遂乱,元军乘胜追击,“杀溺死者不可胜计”[31]4 924。

可见,孙虎臣前军非败于战而败于气,其擅离职守,宋军误以为主帅落跑从而军心丧失、夺路而逃,有学者以淝水之战相比[14]372。当十数万元军与数万宋溃军同时向下游冲击而来,区区两三万人之淮西舟师如何在瞬间调整秩序并作抵挡?无怪夏贵言“彼众我寡,势不支矣!”[8]3 105后人叹曰:“贾似道退师数十万众,一鼓而溃,贵虽勇健,亦何为哉。”[35]149从本质上说,夏贵不是丁家洲一战的主要责任人,当时之情势也绝非夏贵能扭转,与其说夏贵“恐孙虎臣以后进为将有功”[28]560,不如说夏贵在残酷的战争面前选择了接受现实。

丁家洲惨败使夏贵战胜元军的信念遭到严重打击。是役中的十几万宋军是由南宋抽调诸路精兵组成的最后一支精锐,然未及半日,一溃千里。数万大军同时崩溃,任是久经战阵的老将亦会生出对敌人的畏惧以及对战局回天乏术的无奈。此战在夏贵心中留下了不可磨灭的震动,叹道:“诸军已胆落,吾何以战?”[9]13 786

(三)连丧二子与淮西拒诏

1.丧子之痛。阳逻堡之战对夏贵影响最大的事件,莫过于痛失爱子夏松。夏贵共育有三子,长子富、次子松、三子柏,皆自幼习武,随父从军。夏松作战勇猛,颇有夏贵风范。白鹿矶之战中,元军扎营于长江之两岸,以浮桥联系。为阻断元军两岸相连,夏贵遣军夜袭浮桥,“松最先上桥”[15]276。鄂州之战爆发前,夏松官至宋和州观察使、知和州兼管内安抚使,颇有作为。夏贵本行伍出身,夏松在军中成就斐然,老父自然对其喜爱有加。父子俩同处军营,朝夕相处,感情十分深厚。

阳逻堡决战时,“贵命其子松提八千兵与鞑贼十万鏖战”,双方皆损失惨重,夏松亦被元万户李桓及元军射中,“满身负箭”[36],归营途中即气绝。时夏贵已77岁高龄,亲见爱子惨死,内心之痛苦可想而知。战斗失利与丧子之痛重击夏贵心志,为宋奔波数十载,古稀之年却白发人送黑发人,战争究竟要持续到何时?丧子之痛已然牵动了夏贵的恻隐之心,是否要继续抵抗?夏贵开始走向自我怀疑。时人道:“松尚在,贵未必败,亦未必降。”[29]341可见,夏松之死直接成为夏贵后期降元的重要原因。

2.拒诏有因。丁家洲之战后,夏贵撤回淮西,元军乘胜而进,长江下游州县皆“传檄款附”[24]8。如此,临安处境危急,宋廷积极部署诸路勤王之师,以求拦截元军。夏贵深谙覆巢之下焉有完卵之理,德祐元年(1275)六月聚兵经太湖前往临安勤王,然为元将李庭得知,“亟出兵逆战裕溪口,败之。”[8]3 796紧接着,元将高闹儿又“败夏贵于焦湖”[8]3 565;七月,宋军焦山惨败,两淮与江东之联系被彻底切断。自此至次年二月降元,夏贵基本是据守淮西而无恢复之举,其间数次未奉宋廷移师淮东之诏,据此有学者认为夏贵其时已心中无国。胡昭曦引数种文献详细论证,认为其时夏贵肩负守卫淮西重任,一旦东走则淮西会在短时间为元军攻陷,其拒诏是客观不许而非与元有谋[14]389。宋廷亦知夏贵忠心,谓“卿素有勤王之志,欲率义旅入卫”[29]298。然而“伯颜、阿术大兵分驻建康、镇江”,淮西再无粮饷、兵士支援,已为一叶扁舟,后人谓“贵欲入卫而无由,遂不能守其初志”[7]512。

3.悲剧重演。归守淮西后,夏贵人生再次发生转折。其时,夏贵长子夏富奉命“守招信”[15]277。失去次子的夏贵深感战争残酷,不愿再让子嗣置身险地,因此“乞命(夏)富守庐州”[15]277,希望朝廷能调夏富入其重兵把守之所。然而,在调离之前,夏富即战殁招信军。夏贵才丧次子,更失长子,不禁悲从中来,“公痛伤二子俱死国事,可知”[15]277。连丧二子对夏贵的打击十分巨大。在古代社会,人们总是希望子孙繁衍,以维护家族的显赫与延续。夏贵自知风烛残年,时日无多,然膝下尚有子孙族人数十口,辖下更有成千上万之淮西民众,如何保全他们的生命,成为夏贵心中挥之不去的忧虑。

至此,从史料分析角度来看,夏贵在阳逻堡决战、丁家洲之战以及归守淮西后的行为主要受制于军事因素,并非贪生怕死之举。忽必烈攻宋以来,夏贵人生接连遭受重大冲击。阳逻堡不仅战斗失利,且痛丧次子,家庭与事业遭受双重打击,但宋廷迅速调集诸路精兵御敌以及长子夏富尚存,夏贵心存希冀。然而,丁家洲之战目击南宋精锐崩溃,归守淮西再丧长子,剥夺了夏贵最后一线希望,使其感到国家前途愈发渺茫、人生境遇愈发暗淡。同时,宋蒙(元)战局继续发生剧烈变化,南宋在一系列重要会战中接连败北,军事失势与军政腐败使得不少沿江守将纳城款附,南宋长江防线崩溃。至此,夏贵陷入孤立无援、突围无望之绝地,不得不重新衡量利益出口。

三、 思想斗争与“讨巧”降元

纵观历史长河,不乏名将投敌之事,如汉之李广、李陵,明之吴三桂,究其原因,大致可分为以下几类:因丧失抵抗能力(如负伤、力竭、久困无援等)被迫投降、时代大势下重新界定利益取向以及个人遭遇。宋蒙(元)战争中,南宋降将亦无法脱离此循环。杨大渊因孤立无援又携带家眷,为保全族人而降[3]50;刘整因金国将领身份受南宋本土将领猜忌排挤而降[4]452;吕文焕因樊城陷落且援军不济而降[14]327。上述诸南宋降将在后续元军攻宋的战争中都发挥了重要作用。

德祐元年(1275)七月后,淮西与宋廷的联系被彻底切断,夏贵身陷重围,难以维持,属于因丧失抵抗能力被迫投降一类。然而,夏贵案例亦有特殊,其降元的时间节点为宋廷乞降之后,这使得夏贵“降将叛臣”的身份充满了不确定性。

(一)天将兴元与力不可为的现实

1.天将兴元。元军攻占鄂州后,以此为军事基地,源源不断渡过长江,向南宋展开进攻,宋军全线崩溃。

咸淳十年(1274)九月,伯颜率元军主力顺流东下。次年二月取胜丁家洲,三月攻占江东重镇建康府,江东州郡次第归元;其后连陷浙东路北部州郡,十一月克临安北门户独松关,兵临南宋京师。京湖战场上,德祐元年(1275)四月,元将阿里海牙攻克京湖北路治所江陵,“京湖北路相继皆下”[9]929,南宋沿江防线遭到“断脊”;次年正月破京湖南路治所潭州,“湖南州郡相继悉降”[8]175。两江战场上,德祐元年(1275)七月,元世祖诏万户宋都等将“取江西”[8]169,元军接连攻克江西州郡,是域次第归元;次年正月,元将吕师夔、武秀“分定江东地”,宋江西招谕使谢枋得“以兵逆之”[9]12 688,战败而走,江东大部入元。四川战场上,元军自咸淳十年(1274)即屡攻宋土,连克川东渠州、达州,次年六月克川南重镇嘉定、泸州,“徇下流诸城,皆望风来附”[8]3 146,西川防御体系崩溃;面对元军凛冽攻势,四川制置副使张珏措置有方,川东诸城抵抗激烈,终在重庆抵挡住元军攻势,两军对峙僵持至宋廷乞降。

南宋在元军的猛烈攻势下,沿江防线崩溃,大片国土沦陷,战略纵深急剧缩小,各战区被分割包围,京师直面元军主力,军事劣势难以扭转,“将倾之大厦缺乏有力支撑”[14]417。

2.力不可为。丁家洲之战后,夏貴携淮西舟师归驻地,尚有数万兵士。宋廷给予夏贵“谨固秋防,以图再举”[29]299的重任;文天祥议复兴大计时道:“两淮兵力,足以兴复”[28]671,希望联合夏贵实施反攻;陈宜中亦“传檄岭海,言夏贵已复濒江州郡”[31]4 982,以壮流亡朝廷之士气。可见,时人皆认为淮西兵力可扭转战局,却忽视了淮西的实际情况。

其一,局势式微不可为。咸淳十年(1274)九月,为策应伯颜主力东下,元将塔出、刘整、董文炳三路出击,十二月攻克黄州、蕲州、六安。次年二月伯颜主力至安庆府,守将范文虎以城降,未几“(太平州)知州孟之缙及知无为军刘权、知镇巢军曹旺、知和州王喜,俱以城降”[8]3 105,另有塔出、董文炳招降安丰军首府寿春;三月,塔出遣部将相威转战淮西,攻略未下州县,淮西沦陷几半,局势如图2[图中元占区代表州郡首府为元所有、元军势力强于宋军,不表示该地区完全没有宋军,如其时无为镇巢军仍为宋将洪福镇守。]。

其二,军力弱小不可为。丁家洲之战,夏贵所率淮西舟师仅两三万人,已知淮西兵力见拙。德祐元年(1275)四月,夏贵“提兵入卫”[9]929,于裕溪口战败,元军“夺其船二百余艘”[8]3 564,“获人马千计”[11]2 644,军力进一步收缩。连遭阻碍,损兵折将,夏贵再无力率军勤王,亦难以收复失地,故收缩精锐固守庐州,仅留残军于其余州郡[13]419。七月,两淮与江东之联系被彻底阻断,淮西沦为孤岛,难作长久支撑,唯求自保。

其三,民生凋敝不可为。自南宋伊始,淮西便是抗击金、蒙(元)的前线,主要依靠宋廷的支援以及与北方时战时和的间隙发展,社会经济步履维艰。忽必烈发动攻宋战争后,淮西首当其冲,遭到严重的破坏,“民去本业,十室九空”[37],“良田沃土,悉为茂草”[38]。累年征战,青壮皆从行伍,仅存老弱废疾留守。在外援无望的情况下,淮西一域的经济、人力都不足以支撑战争的继续。时人叹:“天将兴元,为古今所无之混一,长江不波,怒潮不信,况淮民创残羸老孤儿耶!”[15]278

其四,故土情深不可为。夏贵本就淮西之人,土生土长,故土情深,自丁家洲撤退至庐州,沿途萧条之景尽入其眼,无不为之动容。此外,元军遇城抵抗即采取报复式屠城。德祐元年(1275)十一月元军攻常州遇阻后,破城即“杀戮无遗种”[28]450,对仍然坚守的宋师造成了极大的震慑。家乡内里残破不堪,外有虎豹伺机而动,又值二子战场捐躯,年近耄耋的夏贵顿悟——势不可挡,力不可为,铁蹄之下,百姓最苦!为免淮西遭难,夏贵主动致书伯颜:“杀人一万,自损三千。愿勿废国力,攻夺边城。若行在归附,边城焉往。”[8]3 631淮西人民感激涕零,“至今(元)遗老,伤心开府。”[15]279

(二)封建纲常与家族利益的羁绊

夏贵作为淮西一域的父母官,自当保境安民、御侮折冲,以不负皇恩;作为一边之大阃,夏贵及夏氏家族与辖区利益存在着错综复杂、盘根错节的关系。然重围之中,若坚持抵抗、贯彻“忠君”信条,“羸老孤儿”必定成为元军屠城的牺牲品,多年经营的家族利益将化为乌有。封建纲常思想与家族利益延续成为夏贵的困扰,如何坚守“忠君”底线又保存家族利益?

1.“忠君”思想的影响。丁家洲战后,夏贵深知国事不可为,在撤退之际,即向元军表示愿意“内附”[8]162。入卫失败后,使人告知元将昂吉儿:“吾主降吾即降矣。”[8]3214又致书伯颜:“若行在归附,边城焉往。”[8]3 631夏贵向元频频传递出愿降之意,有学者据此认为是夏贵与元早有谋约。段玉明认为,从临安失陷后伯颜两度遣人招降夏贵看①,致书伯颜仅是夏贵的缓兵之计[13]419。夏贵提出的附加条件是“吾主”“行在”先降,从局势上解读,夏贵释放了不少信息:一是向元展示淮西的基本态度——愿意投降,绝不负隅顽抗,借机松懈元廷对淮西的攻击性,争取延迟发难的时间;二是一再向宋表明自己的身份,绝不会主动、率先降元,一切以“行在”马首是瞻。结合夏贵归守淮西后仍聚兵勤王,可见夏贵虽对战争持消极态度,并对大势有初步预见,但思想上仍受传统封建社会伦理纲常“忠君”思想的影响,坚决效忠于宋廷。在宋廷决定放弃抵抗之前,夏贵身为“宋臣”当精忠报国,否则将被世人唾以苟且偷生之名。后人谓“独合肥终始为其主守,至国亡乃出降”[39]。此策不仅可缓解元军攻势,亦顾全自身“忠君”形象,两全其美。

2.家族利益的考量。夏贵自咸淳九年(1273)开府庐州之后,经过苦心经营,逐渐在淮西建立了自己的势力。夏氏既对时局有所预见,自当规划自己及家族乃至家乡父老的退路,保存既得利益以及考虑入元后的发展,其政治筹码即是淮西。

其一,夏贵深得淮西民心。夏贵为两淮谘议时,曾“有老妪拦马陈词”,言其夫与夏贵同名,离家多年未归,“人言公是也”,夏贵携其回府辨认,老妪始言误听,甘愿受罚,“公怜其情而厚赠之”[40]47。可见,夏贵待人谦和,对辖区百姓怜爱有加,以致“淮人见公,如见父母”[15]279。其二,夏贵心腹遍及淮西。夏贵制阃淮西后,扶持族人故旧出任要职,如其长子夏富知招信军、其孙夏寿为保义郎“主管淮西制置大使司书写机宜文字”[15]278、“夏贵家僮”[9]13 269洪福知镇巢军等,通过运作,夏贵心腹遍及淮西。其三,夏贵深受士卒拥护。夏贵累年征战,声震南北,“军中谓之夏爷爷”[25]36,文天祥亦称“夏老”[28]678,久负盛名。同时,夏贵以“仁人之用心”治军,为小校时,部役必使军士“归饭”,左右纠正按例应言“送饭”,夏贵道:“送则各务夸美,必置鱼肉,皆出强为;归则老小团聚,随其有无。”[40]47可见夏贵不仅功勋卓著,更视兵卒为亲人,深受士兵拥护。

倘若夏贵振臂一挥,率领淮西与元军鱼死网破,不仅会增加元军占领淮西的战争成本,亦使淮西一域敌视元廷,阻碍后续统治。因此,接受夏贵请降与妥善安置夏氏成为元廷首选方案。夏贵入元后,仍掌淮西,此对安抚淮西人民、避免“土寇窃发”[8]199、维护占领区社会稳定发挥重要作用。夏氏家族亦得元廷厚撫,至元十七年(1280)夏贵请老,元廷从之,“仍官其子孙”[8]222。夏贵有孙十四,出仕者达五人[15]278。

德祐二年(1276)正月十八日,宋廷乞降。二月十九日,在元廷下诏和南宋祈请使致信的双重见证下,夏贵正式降元,于三月三日归附

[史载:“及暮,波罗相公以军马相距而退至中路,遇庐州一卒,云淮西庐州夏贵已于三月初三日投拜,见赍降书至。”(刘一清《钱塘遗事》卷9《祈请使行程记》,上海古籍出版社1985年版第201页)]。在夏贵看来,自己的“降元”举动同宋廷保持了统一的步伐,顺应了南宋的决策,成为所谓改朝换代秩序中的辖区交接,以“故宋臣”而非“降臣”的身份进入元朝的行政序列,既践行了“忠君”的人生准则,又保全了多年经营的辖区利益,既避免了当世人的指摘,又得到了元朝的重用与厚抚,堪称完美的结局。

四、结语

对夏贵个案的考察,有助于认识宋元之际降将的历史地位。宋末元初,英雄辈出,叛臣降将亦多[2]257,南宋降将是元朝政治序列中的特殊群体,与宋蒙(元)战争进程、元廷争取赵宋遗民以及大一统进程有密切联系,在两朝鼎革之际发挥了重要作用。然而,降将标签使得不少重要人物未能得到客观的历史评价。

夏贵本“为宋虎臣,折冲御侮”,为国家存亡冲锋陷阵,“战功孔多,其声赫赫”[15]278。然自忽必烈攻宋以来,夏贵个人境遇屡遭巨变,接连败绩,子嗣为国捐躯,晚年国事不可为,既期望保全家族利益与淮西父老免受涂炭,亦受封建社会“忠君”思想约束,内心经过了坚决抗蒙(元)——信念动摇——最终降元的过程。站在封建纲常立场上看,王朝危亡之际,夏贵固守淮西,戢兵不战,是与元有谋、心中无国的表现;山河破碎之时,夏贵不思复国,不顾二王出立火速降元,是贪生怕死、卖主求荣的证据;由宋入元,身居高位,违背了不食周粟的气节,是贪图富贵、攀高结贵的证明。故“纵有虎符一丈高,到头难免贼臣名”[35]149,其降将叛臣之身不可逃矣。

经过客观、综合的梳理,我们认为:夏贵结发从军,大小百战,与蒙(元)军交锋胜负参半,在大军压境、宋守或降或逃之际,仍能主动出击,其作战能力与军事素养有目共睹,岂非名将乎?一生战事,保宋危疆,足迹遍及淮东、淮西、京湖、四川,辗转千里,拒敌四方,长期冲锋于战争第一线,为宋守土至最后一刻,终因“国亡始降,犹胜于刘整、昝万寿、吕文焕、范文虎等之先行投拜”[7]513,岂非劳臣乎?

南宋降将如夏贵,固守则度之为“私保实力”,败战则妄评为“贪生怕死”,仅因“欠宋一死”[15]278,就遭到全盘否认,不仅有违于历史真相,而且会模糊甚至歪曲历史人物所产生的作用与影响,对进一步的历史研究产生极大的妨害。本文以夏贵为缺口,对南宋降将重新进行了反思,希望对今后降将的评价有所助益。

参考文献:

[1] 王茂华.宋蒙(元)战争中的南宋降将考[J].宋史研究论丛,2005(1):274-285.

[2] 粟品孝.南宋抗蒙重臣朱禩孙生平考[J].宋史研究论丛,2016(2):235-258.

[3] 蔡东洲,刘菊.杨大渊家族归降与宋蒙(元)东川战局[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2016(1):48-55.

[4] 翟禹.刘整若干史实探讨:宋元之际降将研究之二[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2016(4):451-457.

[5] 乔东山.论元朝攻宋战争中的招降战术:以襄阳之战为例[J].宋史研究论丛,2018(2):90-100.

[6] 张小花.“惟忠惟孝,各行其志”:文天祥、文璧、文璋的人生选择之伦理意义[J].天水师范学院学报,2020,40(3):61-65.

[7] 赵翼.廿二史札记[M].北京:商务印书馆,1987.

[8] 宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976.

[9] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[10] 屠寄.蒙兀儿史记[M].北京:中国书店出版社,1984:697.

[11] 柯劭忞.新元史[M].长春:吉林人民出版社,1995.

[12] 孫克宽.入元宋将夏贵事辑[J].大陆杂志,1963,27(2):1-8.

[13] 段玉明.论夏贵[A]刘道平.钓鱼城与南宋后期历史——中国钓鱼城暨南宋后期历史国际学术讨论会文集[C].重庆:重庆出版社,1991:407-424.

[14] 胡昭曦.宋蒙(元)关系史[M].成都:四川大学出版社,1992.

[15] 刘岳申.申斋集[M]//四库全书:第1024册.上海:上海古籍出版社,1987.

[16] 吴莱.渊颖集[M].北京:中华书局,1985:128.

[17] 佚名.咸淳遗事[M].北京:中华书局,1991:64.

[18] 真德秀.西山先生真文忠公文集[M].北京:商务印书馆,1935:253.

[19] 佚名.宋史全文[M].北京:中华书局,2006:2 859.

[20] 熊梅,张典.宋蒙和缓期的四川战局与蜀帅夏贵的抗蒙斗争[J].西南石油大学学报(社会科学版),2020,22(2):111-118.

[21] 陈世松.宋元战争史[M].成都:四川省社会科学院,1988:253.

[22] 粟品孝.南宋军事史[M].上海:上海古籍出版社,2008:257.

[23] 佚名.宋季三朝政要[M].北京:中华书局,1985.

[24] 刘敏中.平宋录[M].北京:中华书局,1985.

[25] 陈渔.三十六计[M].长春:吉林人民出版社,2005.

[26] 曾公亮,丁度.武经总要[M].北京:解放军出版社,1988:525.

[27] 刘倩.“斩首行动”会导致恐怖组织的消亡吗:以“基地”组织和“伊斯兰国”为例[J].情报杂志,2017,36(6):28-32+27.

[28] 文天祥.文山先生全集[M].北京:商务印书馆出版社,1936.

[29] 王应麟.四明文献集[M]//四川大学古籍所.宋集珍本丛刊:第87册.北京:线装书局,2004:274.

[30] 陈大章.玉照亭诗钞[M]//《清代诗文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编:第202册.上海:上海古籍出版社,2010.

[31] 毕沅.续资治通鉴[M].北京:中华书局,1957.

[32] 俞兆鹏,俞晖.文天祥研究[M].北京:人民出版社,2008:185.

[33] 纪昀.四库全书总目提要[M].石家庄:河北人民出版社,2000:4 285.

[34] 苏天爵.元文类[M].北京:商务印书馆,1936:557.

[35] 褚人获.坚瓠集[M].李梦生,校点.上海:上海古籍出版社,2012.

[36] 郑思肖.(铁函)心史[M].上海:广智书局,1942:133.

[37] 李心傅.建炎以来系年要录[M].北京:中华书局,1956:149.

[38] 徐松,刘琳,刁忠民,宋会要辑稿[M].上海:上海古籍出版社,2014:5 996.

[39] 余阙.青阳集[M].同治七年刻本,1869:435.

[40] 盛如梓.庶斋老学丛谈[M].北京:中华书局,1985.

[责任编辑:吴晓红]