裴铁侠的悲情人生及其《沙堰琴编》述考①

章华英(中央音乐学院 音乐学研究所,北京 100031)

在人类历史的洪流中,一人,一琴,轻如鸿毛,微若尘埃。无数的人间悲剧,皆如云烟一般,随风飘逝,默然沉寂。然而,裴铁侠,却用他珍爱的“双雷”琴,让人们看到了中国传统文人的一种精神。1950年6月4日的深夜,成都琴家裴铁侠和年轻的继室沈梦英,将家中珍藏的两张唐代雷氏琴击碎后,双双服药,永远地离开了这个世界。事后,在裴铁侠房中的书案上,家人见到字迹工整的一纸遗嘱:

本来空寂,何有于物,去物从心,立地成佛。

大小雷琴,同登仙界,金徽留作葬费,余物焚毁。铁叟笔。

第一次知晓裴铁侠的事情,是1993年听他的学生李璠先生去杭州时亲口讲的,当时的扼腕痛惜和震惊,无以言表。其后,只要是关于裴铁侠的任何,我都会多一份关注。这是一个怎样的琴家?他有着怎样的人生和异于寻常的古琴世界呢?

最早对裴铁侠予以关注的是顾鸿乔的《裴铁侠和他的〈沙堰琴编〉〈琴余〉》,该文对裴氏生平及《沙堰琴编》进行了探讨,其后多数论及裴氏的文章,皆出于顾文。另有裴小秋《我的祖父裴铁侠》,对裴氏生平经历作了口述实录。除此之外,还有一些关于裴铁侠及其“双雷”琴的文章和随笔,但其中传讹成份较多。有鉴于此,本文将进一步依据相关史料,以期对裴铁侠的人生经历、古琴师承、“双雷”琴和“引凤”琴的问题、裴氏的琴学著述、古琴审美思想等做一探讨和分析。

一、裴铁侠其人其琴

裴铁侠(1884—1950),又名裴刚,字雪琴,清光绪十年(1884)阴历二月初七,生于四川成都。其父裴良从,系晚清举人,曾任教谕。生有三子一女,裴铁侠居三。

和那个年代的很多青年一样,为谋强国之策,清光绪二十九年(1903)7月,年仅20岁的裴铁侠即抛下新婚妻子,东渡日本留学,入东京成城学校。期间,他曾与著名教育家吴玉章同住一室多年,并加入了孙中山的“同盟会”,改名铁侠。

查吴玉章是四川荣县人,1903年东渡日本,入东京成城学校,和裴铁侠留日时间和学校皆同。吴玉章到日本后,参加了一系列学生运动,是四川留日学生中的积极分子。这对裴铁侠是有一定影响的。1905年吴玉章入同盟会,次年任评议部评议员。裴铁侠加入“同盟会”的时间应当在1905年前后。

1907年,因祖父病逝,裴铁侠回国守丧一年。次年,再度赴日。1912年,毕业于东京帝国大学,获法学学士学位。回国后,裴铁侠出任四川省司法司司长、下川南道观察使。1914年初,任四川内务司长;3月,又任川东观察使;8月进京述职,归来后续任川东道道尹。1915年,裴铁侠再赴北京,任内务部顾问,分发浙江以简任叙用。同年9月,返回成都。

图1.裴铁侠旧照

民国初年的中国社会,政坛权争,跌宕起伏。其时又值袁世凯窃国,意在复辟帝制,实现其洪宪大梦。加之各地军阀混战,烽烟四起,乱象丛生。裴铁侠深感国事维艰,失望之余,遂退出政界。

裴铁侠居住于成都宽窄巷子西口旁的同仁路48号,因院内堂屋前有两株楠木矗立,故称“双楠堂”。又因家中藏有大、小雷琴,故其室名“双雷斋”。闭门栖息后,裴府依旧往来无白丁。如“五四”时被胡适称为“中国思想界清道夫”的吴虞,便是双楠堂里的常客。然而,吴虞是个“只手打倒孔家店的老英雄”,和裴铁侠的思想和政见并不一致,但这似乎并不妨碍两人的友情,他们依旧一起喝茶、赏花、听琴,也谈论时事。如吴虞《同裴铁侠钢游青羊肆看花》诗里所写:

一路烟波认板桥,清游未惜马蹄遥。东风不解春人恨,吹绿垂杨万万条。

眼底沧桑几度尘,看花犹剩此闲身。棕鞋桐帽青羊肆,便是《神仙传》里人。

诗写于1916年3月。我们在吴虞日记中,经常可见裴铁侠的身影。如1915年:

(九月)十七日:饭后过铁侠,示以《卓吾传》。铁侠将出门,留余之稿,言明日交来。余遂归。

又如,1916年:

(一月)三十日,饭后过裴铁侠,已出门。乃至魏上荃处,谈久之。

(二月)十五日:铁侠昨言,刘存百兵变取泸州,其变则为熊祥生、周骏所逼也,未知如何?

(四月)二十日(阴历三月十八日),……午后,取回《秋水集》三十本,与裴铁侠送去一本。

(六月)十九日,过裴铁侠,谈时局,乃知事之表里变幻不测,真相多为外论所蒙,报章尤多影响。可笑之说,余始恍然。

又如,在1928年腊月20日,吴虞也在日记中记录了二人赏花、品茶、喝酒的事:

晚饭后在门外晤裴铁侠,约至其宅看花。以石泉宜兴茶壶茶杯,泡西路佳茗饮予。又置酒。而予戒不能饮,略举箸食菜而已。铁侠自言无聊,状颇萧索,言多无根,不学无妄耳。

著名哲学家唐君毅,是四川宜宾人,民国时期曾在成都教书,也曾去“双雷斋”听裴铁侠弹琴。唐君毅的胞弟唐君实曾在文中这么描述:

有一次我们全家经父亲学生的引导到成都城墙边僻静的同仁路去,请裴铁侠先生弹奏《高山》《流水》二个曲子,他把古琴安在绿树丛中葡萄藤架下的石桌上,琴音真像峨峨高山与潺潺流水,给我们留下难忘的印象与无限的遐想。出了裴宅门后,哥哥说裴是民初进步党人,做过国会议员,但在优雅的琴声中,听不出有丝毫的政客官场生涯的意味。

1934年12月,有近代一世枭雄之称的军阀刘湘出任四川省主席。裴铁侠因与刘湘有旧交,被任命为四川第七区(泸县)督察专员。1935年6月裴铁侠到任,但因与当地士绅不合,于次年4月即卸任,返回成都。自此以后,裴铁侠深居简出,弹琴读书,不问政事了。

关于裴铁侠的古琴师承,1937年《今虞琴刊》中他在《琴人问讯录·流派》一栏所填为:“派拟虞山,师事清季琴师张瑞珊弟子浙人程桂馨氏。问于山东王心葵与九疑杨时百。”

张瑞珊即张莲舫的父亲,他是庆辉(著有《琴瑟合谱》)的弟子,晚清京城著名琴家,著有《十一弦馆琴谱》。《老残游记》的作者刘鹗(铁云)写有《琴师张瑞珊》文:

张君瑞珊得传于庆辉山、孙晋斋二君。孙得传于庆,庆得传于李澂宇。李澂宇得传于徐越千、周子安之徒。张君曰:“琴学真不易也。昔日游先生之门者数十百人,而得其传者寥寥无几。吾所知者,其哲嗣汝亭先生、代州贾修五、福建黄菊三与予数人而已。而予以琴学授徒二十年间,仅蓬莱王桐君女史一人尽吾之所学,其他一知半解未足重也。”

铁云漫游吴楚秦晋燕齐之郊,见操缦者多矣,无如张君善。张君又工琵琶,能以琵琶合琴曲,无不叶者。琴之妙用在吟猱、在泛音,张君悉能以琵琶得之,谓非神乎技耶?琴之传,得诸孙氏;若琵琶,则张君所独创也。张君亦颇自喜其琵琶,故颜所居曰“十一弦馆”。

查程桂馨史料很少,国家图书馆藏有程桂馨于清宣统三年(1911)纂修刊印的《潭川程氏宗谱》十六卷。另外,程桂馨曾经给近代著名政论家汪康年留有二通信札,主要是购买《时务报》《湘学报》的一些事宜。从信中可知他字楚侯,至于他古琴方面的情况就不清楚了。

在裴铁侠进京述职和在内务部任职期间,他与京师琴家杨宗稷及时在北大任教的山东琴家王露(心葵)多有来往。显然,裴铁侠对杨宗稷的琴艺和琴学观点更为认同。他在给今虞琴社的信中写道:“弟曩在燕都,曾交杨时百、王心葵诸人,尤推时百好古,老而弥坚,当时为彼《琴学丛书》出版之时也。”从《今虞琴刊》所载来看,至1937年,他所操弹的琴曲有《秋鸿》《胡笳》《潇湘》《离骚》《八极游》《禹会涂山》,这些都是大曲了。平时常弹的琴曲则有《阳春》《流水》《佩兰》《水仙》等。除此之外,他亦爱好收藏古书,兼莳花、种菊、养鹤、饲鱼等。

1937年,抗战爆发后,裴铁侠迁至成都西门郊外沙堰,名“沙堰山庄”。平时除了弹琴,也爱斫琴。他曾用桐梓材,造琴数十余床,用雷击的杞柳树,制成“灵蛇”琴一张,用晋代阴沉木,制成“鸣泉”琴一张,其音色皆清润。在隐居沙堰期间,裴铁侠将自己所弹琴曲整理成谱,并逐曲写上释文和弹奏要点,是为《沙堰琴编》;另有琴论单独成篇,是为《琴余》。至抗战胜利后,《琴编》即刊印完成了,到1948年,《琴余》也问世了。

早在1937年,裴铁侠便在成都与喻绍泽等琴家发起成立了“律和琴社”,至1947年,又成立“岷明琴社”(后改名秀明琴社),当时的活动地点便是在裴家的宅院或喻绍泽的“喻家花园”。期间,他与成都的喻氏兄弟及袁朗如、徐孝琴、卓希钟等皆来往较多,亦常有各地琴家来访,如查阜西、胡莹堂,又如英国剑桥大学教授劳伦斯·毕铿(Laurence Ernest Rowland Picken)、荷兰汉学家高罗佩等。

大约在1945年1月,毕铿要去成都,高罗佩建议他要去拜访裴铁侠。为此,高罗佩还给毕铿写了介绍信,毕铿事后是这么描述这一次见面的:

裴先生的寓所在成都郊外,是一个数代同堂式的旧式大宅。他是一位动作轻盈的老人,甚至有点弱不禁风。我为他弹一首《阳关三叠》,曲终,他离开房间,转来时双手捧着两架琴,那神态就像捧着石简的摩西!我用“小雷”弹了一曲《普庵咒》。“小雷”或许是他最华贵的琴,弹之其声如钟,琴面布满典雅的花纹,而若非千年古琴,则断不可能有这般花纹,真是美妙绝伦。你明明看见花纹,手指却怎么也感觉不到。良久,我们面对一尊月洞门静坐,默默无语地凝视着淅沥雨声中的婆娑树影……我希望留在裴家拜他为师,但我已经必须返回剑桥了。

这一段的经历让毕铿十分难忘。毕铿之前曾师从浙江琴家徐元白学琴,亦听过查阜西弹琴。但这一次的见面,不由得使他惊叹:原来除了徐、查以外,竟然还有如此高手。据说,他曾盛情邀请裴铁侠赴英伦讲学,但被裴铁侠婉言谢绝了。毕铿事后还回忆说:

拜访裴铁侠时,高罗佩托我完成一项使命:他交给我一部《庄周梦蝶》古琴谱,让我请裴老先生加注节拍符号。这份琴谱是高罗佩用他那一手典雅工整的楷书亲笔抄就的。几个月后我收到裴的回信,信封内夹着高罗佩托我带去的手抄本。他说他很抱歉不能给琴谱加注,因为他从未从老师那里学过这首曲子。

裴铁侠淡于名利,性情孤傲清高。1949年12月27日,成都和平解放了。然而,长期的隐居生活,使裴铁侠不问世事,对于外面世界的变化一片懵然。据他的家人回忆:那个时候,正值长子裴惕生久病卧床,次子裴元龄在国外留学,四子裴元翰为谋生计而唱竹琴。而最让他担心的,还是他视若性命的双雷琴。他的内心充满了哀伤,他对夫人说:“吾与卿倚双雷为命,今若此,何生为?”于是,便有了以身殉琴,人琴俱亡的惨痛悲剧……

二、“引凤”琴和“双雷”琴考辨

负郭田空家业尽,萧条一室如悬磬。随身唯剩两张琴,周鼎重轻来楚问。

归来惆怅语妻子,幸与斯琴作知己。忍将神物付它人,我固蒙羞琴亦耻。

何如撒手向虚空,人与两琴俱善终。不遣双雷污俗子,长教万古仰清风。

支机石畔深深院,铜漏丁丁催晓箭。夫妻相对悄无言,玉绳低共回肠转。

已过三更又五更,丝桐切切吐悲声。清商变徵千般响,死别生离万种情。

最后哀弦增惨烈,鬼神夜哭天雨血。共工头触不周山,划然一声天地裂。

双雷阅世已千春,为感相知岂顾身。不复瓦全宁玉碎,焚琴原是鼓琴人。

一段风流赀结束,人生何似长眠乐。后羿轻抛彃日弓,嫦娥懒窃长生药。

郎殉瑶琴妾殉郎,人琴一夕竟同亡。流水落花归去也,人间天上两茫茫。

……

这是近代学者曾缄为裴铁侠所作的《双雷引》长诗中的片段。曾缄是黄侃的弟子,也是裴铁侠的好友,当时曾见过裴氏珍爱的大、小雷琴和其他宋元明诸琴,亦曾在沙堰听他用雷琴弹过《平沙落雁》曲。在裴氏夫妇逝后的一天,曾缄偶适西郊,途经沙堰,只见一抔墓冢,想到人琴已亡,不由得心生哀恸,便作长诗以寄其感慨和思念之情。曾缄在另一首《裴铁君》一诗中也不无伤感地写道:

白首同归得彼姝,人琴俱逝恨何如。它生定化清陵蝶,到死犹怜绣尾鱼。

落雁平沙余想象,寒鸦古木见萧疏。昔年座上知音客,不忍驱车过旧居。

诗中的“彼姝”正是裴夫人沈梦英。

然而,曾缄的《双雷引》诗及序文,使得很多人认为“小雷”琴系沈梦英携琴而嫁之物,也有的说,携琴而嫁的是“引凤”百衲琴。由此,使得后人也衍生出很多浪漫的想象。那么,事实又是如何呢?

(一)关于“引凤”琴

从裴铁侠孙女裴小秋的口述实录中,可知裴铁侠前后共娶过三房夫人。大约在1903年,裴铁侠与胡氏成婚,婚后育有四子。胡氏于1924年病故。其后,裴铁侠续娶雷氏,又生二子三女,但雷氏也不幸于1939年病逝。裴铁侠与沈梦英成婚是在1943年(其时裴小秋仅3岁)。

沈梦英的父亲为寓居成都的篆刻名家沈靖卿,名忠泽,字瘦梅,号蛰庵,斋号“壮泉簃”“古情斋”。他是浙江杭州人,游寓成都时,年未二十,当时与浙籍篆刻家沈渻庵(原名沈悫)并称“二沈”,靖卿是为“大沈”。所治印凝劲工秀,兼有邓、浙两派之长,著有《壮泉簃印谱》。他尤其擅长治玉、水晶、牙角、木竹等这些一般治印者比较畏难的材料。沈靖卿与词人况周颐、考古学家杨啸谷、学者林思进(山腴)等均来往较多。况周颐的很多印章,皆为沈靖卿所刻,他的《西底丛谈》有一篇就是专门写沈靖卿的:

沈靖卿忠泽,越籍而蜀居,媚古劬学,收藏金石甚富,摹印尤工。乙酉、丙戌闻余客蓉城,即与过从,甚洽。比来万州,时复通问。寄余汉高颐阙凤皇砖、隋梓州舍利塔铭、覆刻兰亭各拓本、汉军司马印、钱氏涪州石鱼题名记。靖卿嗜句勒昔贤名迹,兰亭其手毕也。

林思进在《赠沈悫治印》中有诗句赞沈靖卿曰:“钱塘阿靖力更工,佳处直到稽山农。曼农山人起惊叹,小技未可轻雕虫。”王家葵亦曾提到,沈靖卿曾“参加西湖博览会,品其奏刀,推为第一”。

沈靖卿与吴虞、裴铁侠也有来往。从《吴虞日记》,可知他们认识很早,两人很早就有诗歌唱和,如吴虞1923年4月14日《赋一诗寄沈靖卿成都》诗写道:

莺花烂漫青羊市,不觉清游又一年。锦里春随狂客老,燕台月向酒人圆。明诚金石烹茶写,杜甫文章拾橡传。执政如驴士如鲫,期君同隐蜀山巅。

另外,从《吴虞日记》可知,沈靖卿是在1942年9月19日(八月初十)去世的,吴虞在日记中写道:

沈靖卿来讣,七十三岁卒于成都王家塘五十二号。

精于鉴藏和金石的沈靖卿也爱好古琴,家中有一张五代时期的百衲琴“竹友”(实为明琴)。据曾缄《双雷琴》诗序文,沈靖卿临终前对沈氏说:“若志之,有能操是琴者,若婿也。”

然而,从此琴琴底的两段铭文来看,裴铁侠得此琴是在庚辰年(1940),其时,裴铁侠与沈梦英尚未成婚,沈靖卿也还健在。在琴底龙池的右侧,裴铁侠题有铭文:

“引凤”质合竹桐,相传为五代时物,旧藏家命名“竹友”,志其表也,而未曾镌,若有所待。余时悼亡丧耦,百忧之中获此珍异,因取竹桐兼喻之义名之,感吾生之未已,寄遐想于飞仙。

在龙池的左侧,刻有另一段铭文:

唯竹与桐,高人所倚。并美兼收,相为表里。奇迹异缘,创闻琴史。不施漆髹,断纹如水。古意千年,九雷之比。永好良朋,涤烦报喜。

庚辰秋日,铁侠。

当时,裴铁侠的二太太雷氏于1939年去世不久。从铭文可知,处于丧偶之中的裴铁侠在忧伤之中获此良琴,甚觉安慰,因此改名“引凤”。因此,坊间传闻沈氏携“引凤”琴或“小雷”琴嫁至裴家,均为误。

裴铁侠与沈梦英1943年成婚时,正是沈靖卿去世的次年。其时的沈梦英,只是一个二十出头的女子,裴铁侠却已是年近六十的老人了。两人年纪相差虽如此悬殊,但沈梦英并不在意,她欣赏裴铁侠的琴艺和人品,最终与裴铁侠结为秦晋之好。而年轻的沈梦英最终选择与夫君裴铁侠生死与共、共赴黄泉的勇气和决心,更是令人心生敬佩。曾缄诗中“郎殉瑶琴妾殉郎,人琴一夕竟同亡”之句,可谓至言!

“引凤”琴后由裴铁侠四子裴元翰(墨痕)于1951年捐赠四川省博物馆。此琴为仲尼式,通长122厘米,肩宽19.7厘米,尾宽14.5厘米,最厚4.5厘米。通体呈棕黄色,未髹漆。螺钿为徽,牙骨为轸。1987年10月3日,故宫博物院郑珉中先生鉴定此琴年代为明末。

那么,被裴铁侠视若珍宝的“双雷”琴,又是如何呢?

图2.裴铁侠旧藏“引凤”琴(现藏四川省博物馆,王子初提供照片)

(二)关于“双雷”琴

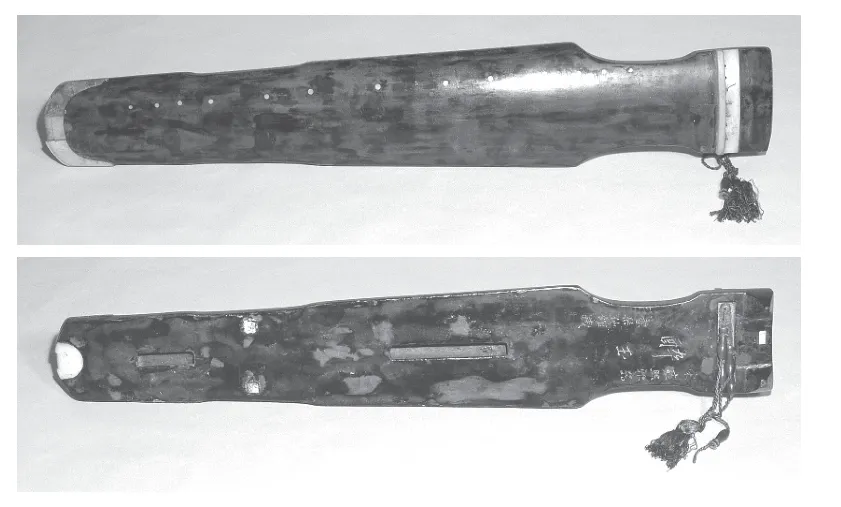

从前文叙述中,可知双雷琴的音色绝佳,通体断纹。1937年的《今虞琴刊》登有双雷琴的照片,左右各附有说明文字。

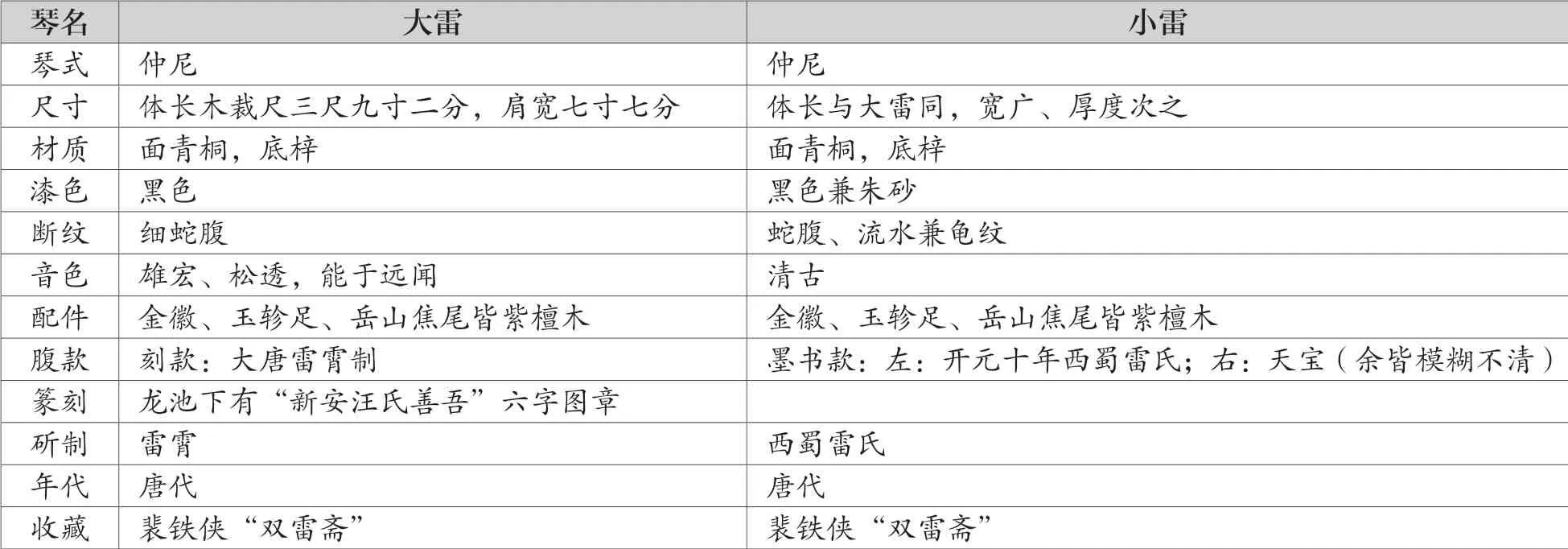

另在《今虞·古琴征访录》中裴铁侠详细描述了二琴的特征,现依据这些材料,列表如下:

图3.裴铁侠旧藏双雷琴照片②说明:《今虞琴刊》所载琴的图片较为模糊,但字迹尚清。此图片来源为:刘振宇.成都新发现《大小雷琴记》初探[M]//大匠之门18·北京画院专题资料汇编,南宁:广西美术出版社,2017:211.

表1.

由上表可知,大、小雷琴皆为仲尼式,长度相仿,之所以称“小雷”,是因为它的厚、宽次于“大雷”。而从“大雷”琴的腹款和篆印可知,此琴乃唐雷霄制,后为明人汪善吾所藏。

雷霄是为唐代雷氏家族中制琴较早的人,为盛唐开元天宝年间人。收藏者明人汪善吾,是徽州新安人,善琴,且精于治墨,编纂有《乐仙琴谱正音》六卷。此谱原藏北京故宫博物院图书馆(《琴曲集成》第八册收录)。谱前有晚明天启三年癸亥(1623)朱之蕃序,汪善吾自序。朱之蕃系明代大臣,万历二十三年(1595)状元,官至礼部右侍郎。但在《乐仙琴谱》中,没有查到有关“大雷”琴的任何记载,谱中琴曲的来源也比较驳杂。

裴铁侠在1936年7月14日给查阜西、彭祉卿、庄剑丞三人的书信中写道:

叶氏旧藏大雷琴一张,为雷霄制,当时驰名遐迩,今尚在。其琴甚古朴修伟,昔在北方所见称为雷琴者,均不类此,此为成都第一琴矣。

从书信可知,大雷琴原为成都琴家叶介福所藏。刘振宇的《成都新发现〈大小雷琴记〉初探》一文,提供了裴铁侠四子裴元翰《大小雷琴记》墨书,为大小雷琴的收藏和来源提供了新的材料,弥足珍贵。兹转录“大雷琴记”全文如下:

大雷腹有“大唐雷霄制刊”识,通体细牛毛断纹,清古,旧为成都天闻阁叶氏所藏。相传叶氏获于成都西门外旧宦某氏,同见者王君分得此琴宋锦囊一具,持赴沪上,售价数百金。当时海内嗜琴者,余于以知成都叶氏雷琴焉。予于民国九年返川,闲居寡欢,访琴自怡,知叶氏雷琴而莫缘得见会。叶君建梧(介福之孙)任职少城公园事务主任,将雷琴陈列展览,因得快睹其雄伟之姿,并得一弹《阳春》曲,举向所见称为雷氏琴者,盖鲜有其比矣。后建梧欲寻其父惜琴乏于资,挽刘君种云以雷琴介于余,质五百金。余以价数多寡姑不论,琴面略有脱落,非修补不能保存。盖虑风湿浸入,古木质将成灰烬无已。则添价归余,以便修治。叶君以先人所保拒,未成说。又五年种云复携来求售,则七弦一线腐坏,竟不能乘指。叶氏以既不能修治,终难保有先人之遗,不如售之耳。余既得藏是琴,并获小雷,因以名斋且允叶氏为记,俾叶氏保存三世之德亦彰。

惜琴为叶介福之子、建梧之父,清末携一琴遨游名山,莫之所终云。

墨生按:襄在华阳职校三班,同学叶式煜及式焌即惜琴之孙。其父剑鸣与建梧为弟兄,曾数年一访其祖,均无消息云。

从上文可知,此琴系张孔山弟子叶介福从成都西门外某旧宦手上购得,当时裴氏已知叶氏藏有此琴。裴氏从民国九年(1920)年始觅琴。第一次见此琴是在叶介福之孙叶建梧任少城公园事务主任时,当时把雷琴展出,得以用此琴弹奏《阳春》。其后因叶建梧为了寻找失踪的父亲“惜琴”(叶介福之子)筹资,不得已托其友刘种云出售此琴,索价五百大洋。裴氏觉得此琴需要修整,价格再下来点就可以。因此双方没有谈成。又过五年,再次托刘种云出售此琴。此次因裴氏刚获小雷,于是不嫌琴有破损,便买了此琴。

刘振宇认为,从《小雷琴记》中“夫古今贤才不出世,其出世而能显赫于当世者,其德类不孤。是琴来不一月,而叶氏之大雷出售”句可知是先获小雷,再得大雷。这个观点我认为是合乎事实的。而《小雷琴记》也详细地描述了裴氏得此琴的经过:

裴铁侠先是在北京看到一腹款为“大唐贞观五年制”的师旷式(又称月琴式)琴,但索价太高。杨宗稷对他说:“君无须此。君归蜀苟能留意搜求,必有得雷琴之机缘,是何足羡?”但裴铁侠一直对此琴念念不忘,直至民国九年(1920)方返蜀。十年后,果于蜀地得“小雷”琴,可谓应验了杨宗稷的话。由此推断,裴铁侠得此琴的时间是在1930年前后。而在得“小雷”琴一个月以后,“大雷”琴也归裴氏了。此与上文中得“大雷”琴的时间是相符的,大体是1930年后的事情。

而刘振宇《成都新发现〈大小雷琴记〉初探》据裴氏给查阜西等人的信,推断是在1936年7月至1937年10月间得大雷琴的观点,本人则不认同。

首先,《今虞琴刊》的刊印完成时间是1937年10月,向各地琴人发出征稿的时间是1936年10月,截至1937年1月底。但表格和个人资料要求是一个月内寄达,即1936年11月底前。《今虞琴刊》不仅刊印了“双雷”琴的照片,且在《琴人问讯录》中的“藏琴”一栏,裴铁侠填的是“唐琴大雷小雷是其所珍”,在同书的《古琴征访录》中填的琴有“大雷”“小雷”等。

其次,查《蓉城叶氏宗族全谱》,叶健吾卒于“民国二十五年(1936)五月十二日”,故1936年7月至1937年10月,叶健吾也不在人世了。而《大雷琴记》中二次找裴氏买“大雷”琴的刘种云,是四川中江人,“晚是归成都教琴,弟子甚众”,《今虞琴刊》中写着是“已故”。

如此,裴氏得此二琴的时间当在1930年至1936年间。

(三)其他藏琴

裴铁侠藏琴很多,仅其孙女裴小秋幼年见过的琴,就至少有二十多床。《今虞琴刊》所载的裴铁侠藏琴,除大小雷琴以外,尚有宋“醉玉”、元“浮香”、明“诵余”(琴名误为寒玉)琴,共5床。1951年,其子裴元翰(字墨痕)将“竹寒沙碧”“醉玉”“引凤”“寒玉”四琴,皆捐赠给四川省博物馆。另有裴氏“诵余”“浮香”琴目前也藏四川省博物馆。“龙嗷”琴,藏于四川大学博物馆。明琴“虎啸”,裴氏赠与其弟子李璠,1950年,李璠将此琴捐赠给陕西省历史博物馆。

“竹寒沙碧”琴,裴铁侠取杜甫诗《将赴成都草堂途中有作》中的“竹寒沙碧浣花溪”而名。在琴背两侧,裴铁侠让四子裴元翰刻录了如下铭款:

杜陵抱稷契之怀,老无所施,将赴成都,指点浣溪,寄情幽独,大有终焉之志。余筑琴堂于沙堰,沿溪绿竹丛茂,亦足以畅叙幽情,而此琴修葺适成,因名以志之。

二十七年花朝铁侠命元翰录镌。

铭文镌于1938年,记录了他当时在成都杜甫草堂附近浣花溪畔的沙堰修筑琴堂之事。此琴为仲尼式,通长120.5厘米,隐间111.6厘米,肩宽19.5厘米,尾宽14厘米,最厚5厘米,底厚1厘米。髹栗壳色漆,通体大蛇腹断纹,鹿角灰漆胎,白玉为徽。

1987年10月,郑珉中先生鉴定此琴为宋琴。

“醉玉”琴,现藏四川省博物馆。其琴名取自南朝《世说新语·容止》中,对嵇康醉后的描写,形容其醉态如玉山之将崩,故名“醉玉”。

此琴仲尼式,琴体通长119.5,隐间110.3,额宽17,肩宽20.3,尾宽14,底厚4.8厘米,徽、岳山、焦尾、龙龈等皆为玉,牛毛兼流水断。因龙池腹腔内左侧有刻款“雍熙甲申春正月七日制”,故该馆定为宋琴。琴底龙池上方有行书“醉玉”二字;右侧刻有楷书“宋雍熙雅器”,左侧刻有楷书“雪琴仙馆藏”,因裴铁侠号雪琴,故名。

另有“诵余”琴,其照片和资料《中国音乐文物大系》(四川卷)和《中国音乐珍萃》皆有收录,但与《今虞琴刊》所录裴氏旧藏“诵余”铭刻、年代均不符。疑1937年《今虞琴刊》琴名为误,实为裴铁侠所收藏的“寒玉”琴。

由于裴铁侠藏琴颇丰,此处不再一一列举。

图4.裴铁侠旧藏“竹寒沙碧”琴,现藏四川省博物馆[27]

图5.裴铁侠旧藏“寒玉”琴(现藏四川省博物馆,王子初提供图片)

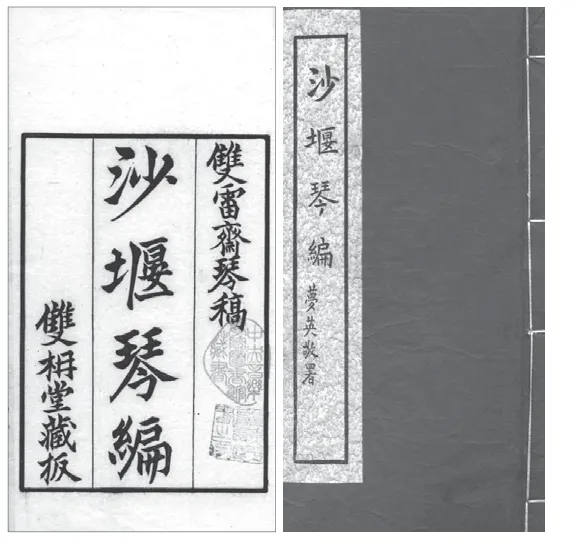

三、《沙堰琴编·琴余》述考

沙堰,是裴铁侠的“栖息隐居之地”,《琴编》,是他于古琴的“自习积余之稿”。他说,“因时处乱,与古为徒,兴托丝桐,聊复成趣”,乡居寡和之际,时时抚弄,“辄批注所习”,如此,便有了我们今天所见的《琴编》。

《沙堰琴编》共四册,二卷,内有丙戌年(1946)暮春自序、凡例、目录。其中《琴编》一卷,共收13曲,另有《琴余》一卷,前有戊子年(1948)三月自序,后分论琴律、琴韵、琴腔、琴品、琴辨五类。从其序文可知,《琴编》和《琴余》分别成书于1946年和1948年。但他的好友查阜西先生对《沙堰琴编》评价并不高,认为“书无新意,仅写十三曲”,“该书亦不具深切琴论,仅末册《琴余》,有琴律等五项,亦均不切问题或老生常谈之语”。

然而,打开《沙堰琴编》,却不得不对作者油然而生敬意!

首先,这不仅是一部琴谱,更是一部充满诗意的弹琴笔记。《沙堰琴编》收录琴曲虽然不多,但每一曲皆为作者习弹之作,每一段均写有详细的标记和心得,至为难得。

裴铁侠说,这部琴谱是他“抗战时期疏散乡居习琴之稿,每于曲调首尾均缀有批跋溯其源流,探其指蕴,以资助学人兴趣”。基于这样的撰述缘由,以往琴谱中千篇一律的关于古琴的指法介绍、字母源流、弹琴规范等,既为“各谱所例载,尽可借镜”,故此谱不复赘刊了。

图6.《沙堰琴编》,中央音乐学院图书馆藏(右图为沈梦英题签)

此外,此谱所收琴曲,皆为裴氏“素习心得纪之”,因此,“凡未经切究暨研讨,而尚未完成,或向之所习,而无大意趣者,概不重刊,参加充数”。再如,“类纂之谱,前有《自远堂》,后有《天闻阁》,刊载宏富摭拾无遗。《大还阁》《春草堂》,则各有派别,不事贪多务广”。他编谱目的在于“选择精粹,专以自习”所用。

如此,我们就可以知道《琴编》为什么只收录了13曲,且每一曲均附有如此详尽的按语和批跋了,这在以往的琴谱中是比较少见的。

让我们再来看《沙堰琴编》所收录的琴曲。

从曲目上来看,此谱收录的均为较常见的琴曲。全谱以宫、商、角、徵、羽和变调分六类,如下表:

因此,仅从曲目上来看,此谱的确无甚新意。从《今虞琴刊》裴铁侠所弹曲目来看,早在1936年前他就常习弹的琴曲,如《秋鸿》《胡笳》《八极游》《禹会涂山》《佩兰》《水仙》等,均未被收录。或许这些琴曲在裴氏看来,是“向之所习,而无大意趣者”,故没有收录。而以上13曲,是裴氏挑选之后认为比较有代表性且又比较有弹奏心得的琴曲。

表2.

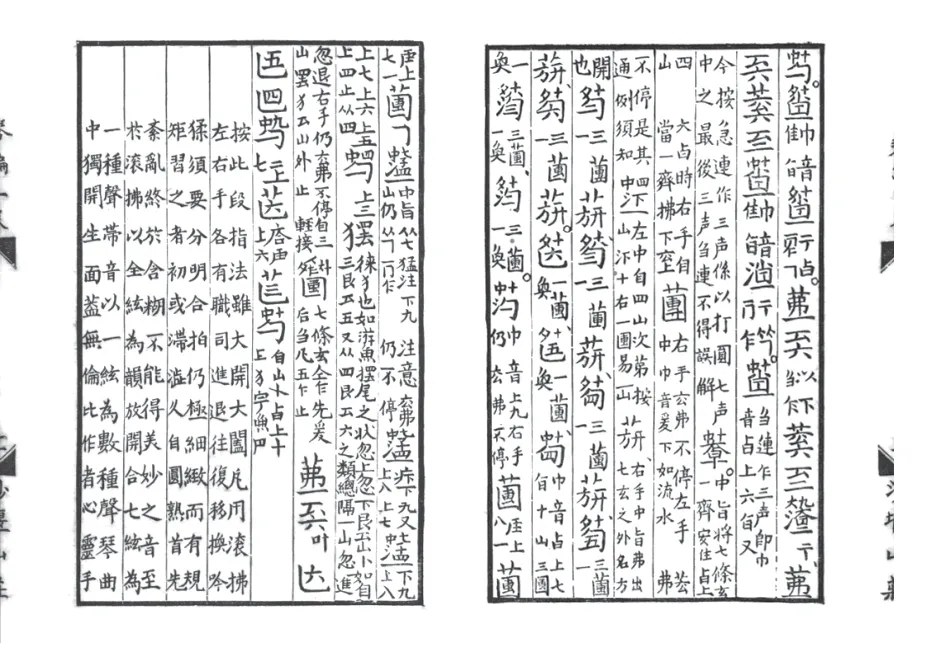

再来看具体的琴曲。

裴氏在每首琴曲皆谱前有序,曲后有跋,每段均有按语,且段中对指法、弹奏要点、音乐处理、琴曲意境、个人理解等,均有非常详细的阐释。

如《高山》一曲,裴氏在谱前写了很长的一段序和解题。但解题却不似其他琴谱,他没有照谱抄录,而是出自裴氏个人对曲意、指法、意境等问题的理解:

各家琴谱所载高山,诸操虽亦清古,多未能与《流水》合辙,或单有《高山》一曲,每因怅然。此为半髯道士张孔山所弹,似本于《德音堂》,而又加以修饰琢磨者,起落转折与《流水》同一节奏。故为可资学者朝夕研讨,必穷其趣。信乎!为诸操之冠也。

在第一段以后,裴氏写道:

飞吟二下,泼剌三声,空山屐响,四顾无人,瞻望白云,高山仰止。大是入山之始,因声想相,情景宛然。

而至第三段,他又这么说:

三弦双逗,二弦退猱,有飘逸之致。振衣千仞,濯足流泉,山鸟时鸣,山花欲燃,到此身情如醉,第二起舞矣!

裴氏把具体的指法和音乐意境相结合,用诗意的笔触来描述个人的理解和弹奏心得,十分可贵。

再以《流水》为例。

裴氏在曲前写了很长一段序言,对当时一些人的做法提出了批评,他说:“或有自云其先人曾亲受学孔山者,自藏抄本宝而秘之,但聆其声音节奏,乃反不如刻本之精妙宏博。盖前人传世之作,未肯轻于落墨。如此学者,苟能识其真本?”因此,为了“批正《流水》赝本,并将原本逐段批明”,将他个人二十多年的弹奏心得写下来,以对他人习弹此曲有所助益。

图7.裴铁侠《沙堰琴编·流水解题》1(中央音乐学院图书馆藏)

图8.裴铁侠《沙堰琴编·流水谱》(中央音乐学院图书馆藏)

在《流水》一曲中,裴氏不仅每段有批注,且曲中也有详尽的说明。比如,在第二段泛音之后,他写道:“泛音如珠玉走盘,字字清楚,舟度其缓急轻重为要。”这是关于《流水》泛音处理要点的,一般琴家在教学中也会强调这一点。到了第三段的泛音之后,他又说:“余从《蓼怀堂》《流水》原勾剔四为勾四勾三弦一徽,风韵尤佳。”这是他把原曲的指法做了些许改动,似有更好的效果。这也说明,传统琴人在弹奏中改动局部指法是很常见的事情。而在这一段结束之后,他又写了对这一段的弹奏要点和音乐意境的理解:

泛音在上准用音甚多,而无纤弱之弊。至于跌宕生姿,窅然幽邃,已涉仙境,非夫人间。

《流水》的第六段,历来是最精彩,同时也是技术和音乐处理较难的段落,故裴氏在这一段着墨尤多,个别指法之后在曲中有非常详尽的解释,如:

今按急连作三声,系以打圆七声中之最后三声刍(急)连,不得误解。

在一个散打圆指法后,又加上解释:

类似这样的注解,在曲中还有很多,这是在以往琴谱中非常少见的。

在第六段结束之后,此曲的跋语也写得非常详细:

按此段指法虽大开大阖,凡滚拂左右手各有职司,进退往复,移换吟猱,须要分明合拍,仍极细致而有规矩。习之者,初或滞止,久自圆熟。首先紊乱,终于含糊,不能得美妙之音。至于滚拂以全弦为韵,放开合七弦为一种声,带音以一弦为数种声。琴曲中独开生面,盖无伦比。作者心灵手敏,不可露粗暴之象,而一味求净,亦不可落于纤弱。猛滚慢拂,更非一致。如是,要有轻重缓急,曲尽变化之能,方称合格。

这一段跋语,是裴氏多年弹奏的体会,对于《流水》第六段的处理,无论轻重变化,还是指法的细致灵活,音与音的处理,节奏的把握,裴氏都有很细致的理解。其中涉及技术、审美、音乐处理等,对于今天的演奏,也是有参考价格的。

在《沙堰琴编》中,作者对不少琴曲还写了非常有意味的诗句,来形容乐曲的音乐意境和人文内涵。以《阳春》为例,如:

杨柳青青拂嫩条,新愁旧恨茁新苗。人影散,马嘶骄,几时重见把魂销。(第三段)

小院幽深一味禅,嫩寒娇怯奈何天。伤往事,忆尘缘,从新惆怅绮窗前。(第五段)

几度香飘春色阑,不堪重叙主宾欢。肠断续,恨无端,送君南浦意难安。(第十一段)

泼泼兮沟新水生,萧萧暮雨湿清明。人静后,月三更,空山唯有杜鹃声。(第十四段)。

他不仅自己写诗,也引用前人诗句。如《雁度衡阳》第七段的标题是“嘹泪秋空”,引用的是宋人钱起的《送征雁》诗:

秋空万里净,嘹唳独南征。风急翻霜冷,云开见月惊。塞长怯去翼,影灭有余声。怅望遥天外,乡愁满目生。

以诗句的形式描绘琴曲所展现的一幅寥廓凄清的秋空雁过图,个中蕴含着琴曲孤独寂寥、凄怆忧伤的思乡之情和音乐意境。

第十一段标题是“中夜回翔”,引用的是唐人张九龄的《同綦毋学士月夜闻雁》诗:

栖宿岂无意,飞飞更远寻。长途未及半,中夜有遗音。

类似这样诗意化的描述,在《琴编》中比比皆是。

在《琴编》刊印两年以后,1948年,《琴余》也问世了。如果说《琴编》是一部琴曲谱集,那么《琴余》就是他的琴论笔记。对此,本文将在其后再作分析。

四、裴铁侠的古琴审美思想

裴铁侠的古琴审美思想集中体现于他所编撰的《琴余》之中。这是裴氏在沙堰隐居期间,查阅古代琴谱和历代史志著述,积蓄简编,抄录或撰著的一些琴论要点。尤其是清代王坦的《琴旨》、明末徐上瀛《琴况》、近人杨宗稷的《琴学丛书》及其他琴谱中的零星散见,对裴氏启发颇深,如此“时加诵习,有所领略,默会于中,久自成熟”,便“发于指下”,他说:“有莫之为而为之者,夫岂寻常摩窃虚声者,所可同日语哉!”他在《琴余序言》中说:

予也三春多暇,清昼无聊,小窗寂寂,慢写幽思,撮其旨归,撷其精要,揽群峰于俯仰,会众壑之阴晴。知我者,其在三尺枯桐几案间乎!

《琴余》共一卷,由“琴律”“琴音”“琴腔”“琴品”“琴辨”五个部分组成,分别阐述了裴铁侠对于古琴律制、琴的声韵、琴的吟猱、琴技与琴道的关系、古琴的鉴藏要点与制作等方面的见解,同时还收录了裴氏对历代史书、笔记中的一些琴人、琴事的摘要。虽然,《琴余》中并没有深刻和具有创新性的见解,但从中我们可以感知处于一个变革时代,又接受过西式教育的中国文人对于古琴的态度和见解。

首先,和其他传统琴人一样,裴氏十分重视琴律对于琴的意义。然而,对于古代琴人对于琴律“务求高深,不惜穿凿附会”,并脱离弹奏实践的做法,他提出了批评,认为是琴的“固弊”。因此,他对有的琴人仅能弹奏一二俗调,理解一二指法,但对于琴律,则一付“俨如隔世”的样子,很不以为然。

那么,琴律是什么?在裴氏看来,琴律就是“琴调之规矩”,是定弦之根基,“制曲者选调用音的第一步调”,故不可不知。对此,他梳理了《管子》《律吕正义》《琴旨》《与古斋琴谱》等著述中有关琴律的理论。基本上没有什么新意,也比较浅显。他自己也直言:

余之志琴律,为学琴者多,畏读律数之书,厌其数字繁复周折,令人脑疲。

图9.裴铁侠《沙堰琴余》(中央音乐学院图书馆藏)

对于“琴韵”,他认为中国古代诗有诗韵,词曲也各有其韵。而古琴的调有高低,韵也分宫商。他说:

立体即是本韵为用者,以本韵相生之声用以起音,或偶借为压脚等于通韵。前曾论及之,如《阳春》之四段,《流水》之五段,宫韵而偶借徵压脚,是其例云。

《琴余》对于“琴韵”的阐述是相对比较简略的。

在“琴腔”部分,裴氏主要论述了他对于吟猱的看法:

抚弦行腔,不外上下停顿,轻重疾徐,以为节奏,而吟猱亦最关紧要。每见弹琴者无论吟猱撞逗,概以一动了之,最为劣手。大凡古人制曲,均于吟猱各有其用法。如《阳春》之游吟,《潇湘》水云声之急猱、往来猱,其例也。盖各调均有其特殊独妙,倘千篇一律,味同嚼蜡矣。

裴氏认为古琴的吟猱是其行腔和音韵的关键所在。古人作曲,对于吟猱是皆有其独妙之处的,假如不分吟猱撞逗,概以“一动了之”,千篇一律,这是“最为劣手”的。他还说:

《幽兰》今之古谱,细审之,吟猱绰注无不备。盖抑扬顿挫,拥郁顾慕,所以行腔,岂待辩哉!今乐古乐尚好,纵有小异,抒情写志则一,非宜穿凿误会,妄为低昂者也。

作为一名琴人,裴氏和历代琴家一样,关注琴人的品质和琴道的意义。在“琴品”部分,他说:“以技艺视琴道,不识有道之器,不足怪也。习琴之士,徒欲娱耳目,自标高雅,夸示局外,博虚声,召侮慢,实可痛惜!”因此,琴人的审美情趣是品质、学养等方面的综合表现,而学养、意趣只有通过读书才能得以提升。他说:“盖艺术关乎学问,艺之不娴,足以知学之未讲也。”

不仅如此,他还从历代文献中搜集整理了琴人的史料附于“琴品”之后,如《吕氏春秋》《琴清英》《东观记》《后汉书》《北史》《南史》《世说新语》《何氏语林》《西清诗话》等,以证琴人与琴道的关系和意义。他说:

夫丘公妙绝,志远声微。柳公双琐,士品第一。僧虔雍容,敬远泊如,古史称载。格高品秀,学艺俱粹。抱道沉机,倏然绝尘。求之今世,杳不可追,是宜与古为徒也!

在琴品中,裴氏对历代隐士尤其给予了高度的赞赏,如南朝戴逵父子、宋代林逋等,从中可见裴氏对于琴人品格和操守的重视,这和他的个性和人生经历也是相一致的。

裴氏一生收藏了大量的古代名琴,故而,在“琴辨”的部分,集中阐述了他对于琴的鉴赏和收藏方面的一些体会和心得。如古琴的材质、大小、结构、题款、断纹、漆胎、音色等。虽然,大多数是通论,但也有一些较为精辟的见解。

比如,传世古琴鉴藏中一般以断纹来鉴别年代。但因影响弹奏,故需要修整。他认为在修漆过程中,“幸勿再漆,复令文采没灭,减少兴趣,亦于声音有碍,大不幸也”。于是,有的琴人就“留一方圆为信,余则概行封闭”,对此,裴氏认为这种做法“最为无聊”,大凡“好琴之士,须精娴于修治之术,不可鲁莽乖张,任性俗陋,非特残毁古迹而自误,实为后之雅人所叹息痛恨者矣!”如此可见,裴氏也是精于古琴的修复的,且在修复中既要使得宜于弹奏,又要不失传世古琴本身的古韵。

图10.裴铁侠《沙堰琴余·琴辨》(中央音乐学院图书馆藏)

而对于古琴的“九德”问题,裴氏认为,一张琴要九德兼备是不太可能的,作为一名琴家,他是把音色作为选琴的第一要务。因此,他认为,“声妙音佳”是最为关键的。他曾购得一琴,是朱熹家传,琴腹内有“晦庵”字样,断纹亦佳,但终因“声音平凡”而放弃了。

综上所述,《琴余》对于琴的律制、鉴藏、吟猱、琴人的品格等均提出了自己的看法。裴氏并没有像一般琴谱那样抄录古代琴论,所阐述的基本都是他自己的体会和心得。尤为可贵的是,他还对琴人中普遍存在的一些问题,提出了批评。在今天看来,也不无启示意义。

裴铁侠对于古琴的审美,不仅体现于他所编纂的琴谱和琴论之中,在其日常弹奏和交往中,也处处体现了他对于琴的理解和审美旨趣。他追慕虞山琴风,多次对于徐上瀛的《溪山琴况》给予了高度的评价。同时,他也对晚清民国杨宗稷尚古的审美旨趣予以肯定,这一切也造就了他恬静冲淡,古朴自然的琴风。

然而,作为一个长年生活于蜀地的琴家,他与蜀地的喻绍泽兄弟等多有交往,其古琴风格也必然受到蜀派琴风的影响,尤其是张孔山,对于裴氏的影响也是显而易见的。他在《琴编》中,多次提到张孔山。所录《高山》《流水》等琴曲,也皆受到张孔山一脉的影响。

结 语

20世纪40年代,这是一个兵荒马乱的动荡时代。然而,在成都郊外的沙堰,一个老人,依旧在昏暗的灯光下,每日思考和书写着他关于古琴的点滴。外面的世界,战火纷飞,但在这所郊外的宅子里,琴声依旧。一切,是如此的宁静和安详……

裴铁侠留过学,但他却是一个典型的旧式文人;他从过政,但乱象丛生的民国政坛,却让他无所适从;他为了收藏古琴,竭尽所有,但最后却选择了人琴俱亡……《沙堰琴编》虽不尽完美,却也许是传统意义上的最后一部琴谱。在一个全新时代的钟声敲响之际,他却选择了走向永远的沉寂。也许,他本可以为我们留下更多;也许,他的人生,本可以有更完美的句号。然而,斯人已逝,双雷不复,沙堰的琴声已成绝响,他留给我们的,是永远的痛惜和哀伤……

谨以此文,纪念裴铁侠先生!