环阿尔泰山脉游牧民族的乐器与文化认同①

魏琳琳(扬州大学 音乐学院,江苏 扬州 225009)

引 言

民族音乐学家讨论较为复杂族群的音乐现象时,需要涉及诸多因素。游牧民族利用声音表现自然环境,通过模仿与溪流、山峰发生共鸣,并与之互动。现有的关于游牧民族音乐的研究通常以当代民族身份或政治边界为依据,将音乐风格与曲目进行分类。但是这样的依据往往无法代表一个区域音乐的丰富性,这个区域因其复杂的种族迁徙和混居历史统一和分裂。某些乐器、乐曲来自不同的国家,讲着不同的语言。他们的音乐实践不符合当今政治界限、国别限制所分类的曲目、风格与情感的延续。因此,需要在一个更广阔的视野里审视游牧文化,揭示游牧历史、自然环境和声音之间的联系。乐器是音乐产生象征意义的不可或缺之物,其在传播过程中会有所变异,这些变异可能与文化认同有关或者无关。

跨越新疆、蒙古国西南部、俄罗斯境内的阿尔泰山区,形成了环绕阿尔泰山脉所形成的跨区域文化认同。这些地区,虽然存在国界、民族等边界,但是却共享着同一类双声系统。目前世界上,环阿尔泰山脉沿线诸多国家的不同族群使用类似的吹管乐器。具体而言,集中在蒙古国、中国、俄罗斯联邦图瓦共和国(以下简称图瓦)、哈萨克斯坦、土耳其等国家,但在不同国家、民族、族群中有着不同的名称。蒙古国称为“楚尔”(Tsuur);中国称为“潮尔”(Choor);图瓦称为“苏尔”(Shoor);哈萨克斯坦称为“斯布孜格”(Sybyzgy);土耳其称为“内”(Ney)。

笔者在对阿尔泰语系诸民族进行田野调查过程中,不禁好奇产生一些疑问:上述提及的同类吹管乐器已有数千年历史,为什么在当下,跨越国界族群的乐手们如此认同这件乐器?乐手们除了使用传统意义的吹管乐器之外,会自己制作乐器,那么他们是出于什么考虑而制作?他们在演奏过程中,为什么会“借用”与游牧文明密切相关的国家所使用的乐器?这些欧亚大陆腹地的游牧民族为何都有类似乐器?他们在对乐器进行“选择”时,是如何考虑的?

本文基于民族志研究,探讨自然环境、社会环境、生活方式、族群交往等因素对中亚乐器生态区形成的影响。这类阿尔泰语系诸民族所共享的乐器可以被视为当下环阿尔泰山脉游牧民族文化认同的缩影。在与人的身体互动过程中,是否可以作为一种文化认同的表征?当它被不同国家、民族的人们所使用时,从材质、开孔,到吹奏方法等都存在着差异。乐手在表演实践中“借用”与“选择”究竟基于哪些因素呢?文章讨论不同国家、民族、族群彼此间的文化互动与交流,以及该互动交流对理解族群差别意涵的意义。阿尔泰语系诸民族所共享的乐器作为一种“声音现象”,游牧民族在同一地理范围内对于声音、音色的偏好,表达了某种文化认同感,同时又微妙地维系了族群边界。

一、环阿尔泰山脉游牧民族的跨文化视角

在20世纪90年代,以旅行日志和见闻录形式对蒙古族的报道日益增加,包括欧洲语言书写的民族志作品,逐渐使国际学术界了解蒙古族。蒙古族居住区紧密组织的内部空间遵循着一种特殊的音乐逻辑,将过去与现在、可见与看不见的生活建立联系,以不局限于专家学者似乎每个人都参与的方式产生振动。如此浓厚的音乐文化创造了一个又一个引人注目的故事。这些不仅对区域研究,而且对我们学科的基本论点都产生影响。音乐,可以成为个体和社会身份的中心,它的表演远远超出了通常意义的娱乐功能,是最深刻的信仰的化身。

卡罗尔·帕格(Carole Pegg)的民族志书写试图描述曲目和联系的复杂性,表现蒙古族人民和表演艺术的丰富多样性,尽管蒙古族社会一直以来都是通过这些来进行表演。书中谈论蒙古族的身份认同不是一个单一的、不存在问题的整体,存在许多蒙古族“身份”。蒙古族通过表演,在音乐、舞蹈、口头叙述与仪式的特殊使用中,表现出特定的英雄、民族、风景、精神存在。帕格认为,表演是一个强大的中心装置,它可以在表演者和观众之间复杂的互动过程中创造边界或建立联系,从而产生由族群、历史、地理、宗教、生活方式、政治等多重身份认同。这项研究从民族音乐学、中亚人类学、器官学等学科视角,对仪式、性别、史诗文学、表演、民族志、舞蹈、蒙古语言、文学、历史、生活方式和宗教(民间宗教、萨满教、藏传佛教)研究都提供了非常好的民族志资料。

美国民族音乐学家西奥多·列文(Theodore Levin)在其专著的前言中提到,“现有的关于内亚音乐的研究通常以当代民族身份或政治边界为模板,记录音乐风格和曲目(例如图瓦的民乐;吉尔吉斯的民乐;蒙古族的音乐、舞蹈与口头叙事)。然而,正如我在乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦十余年的音乐研究所了解到的,这些模板要么太大,要么太小,无法代表一个区域的音乐丰富性,这些区域因其复杂的种族迁徙和混居历史而统一或者分裂”。同样一首乐曲,也许来自不同的国家、讲着不同的语言,代表着不同的世界观。他们的音乐实践说明了我们的学术研究需要跨越这些界限,从更广阔的角度审视文化,解释民族历史、自然环境和声音制造之间的联系。

詹妮弗·C.波斯特(Jennifer C. Post)讨论乐器在哈萨克斯坦音乐和社会上扮演着多重角色,当它用于表演时,乐器提供娱乐,并有助于保留文化记忆。它的声音与叙事、社会评论和抒情表达相联系,揭示了与蒙古景观相关的当地特色和哈萨克人身份的模式。蒙古地区的社会、环境和经济环境影响了乐器的制造、加工、设计。工匠们要确保他们的乐器与地方相联系,他们用当地创作的哈萨克图案或符号来装饰乐器。这种乐器和它的音乐承载着历史、地理和社会的记忆,这些记忆涵盖了他们的当地景观。他们用曲调和歌曲来标记他们在蒙古的地位,这些曲调和歌曲加强了与当地的联系。表演者用他们的音乐营造场景。当他们演奏或听到这样的曲子时,他们会重新连接到共同的地方和蒙古自然世界。

波斯特的另一篇文章讨论流动的牧民试图保持数百年的生活方式,厄尔吉的城市居民保持牲畜和农村的生活方式,以及亲戚和朋友之间固定的联系;被遣返者消失在哈萨克斯坦的社会体系中,很少完全融入那里的社会;那些被遣返者发现他们重视自己的实际家园,回到了蒙古。在巴彦奥尔吉的家庭和阿伊尔被拆散时,他们通过音乐传达了失落感和哈萨克人继续留在蒙古的集体愿望,作为一个独立的民族保持着他们的蒙古哈萨克身份。蒙古哈萨克族歌曲中所表达的关于遣返的渴望,虽然与其他歌曲和诗歌中所复述的哈萨克族过去的移民历史有关,是对蒙古国失去土地以及现在的生活和生活方式的哀悼。作者认为,在数百年的政治、个人、生态和经济危机中,蒙古的流动牧民表现出强大的韧性。他们关于生活和生活方式的话语、描述性和公开的音乐表达有助于维护重要的文化习俗。

梅根·兰西尔(Megan Rancier)对哈萨克乐器库布孜的研究,以及它所包含的许多层次的意义,生动地说明了乐器的形式、声音和社会历史是如何将定义人类社会的故事归档并带入生活的。在乐器中归档的大量历史、社会、音乐和情感信息,使它们成为令人难以置信的丰富的文化宝库。这种乐器与它们的创造者之间、声音和故事之间,以及音乐表达和民族历史、身份之间有着深刻联系。在当代哈萨克社会的背景下,库布孜不仅是对哈萨克斯坦过去一个世纪的传说、传统、苦难和变化的有力提醒,而且也是传递这些信息的工具,使表演者和听众能够评估这些信息在21世纪如何与他们相关。库布孜对自然、悲伤、超自然力量和古老等关联的索引能力,通过广告、政府政策以及日常哈萨克人的反应和评论,继续证明其在哈萨克斯坦的文化和政治效用。库布孜也是一个具有指导意义的案例,它表明了所有乐器都有能力将多层交织的文化叙事和意义归档,并作为一个文化宝库供表演者在其个人解释中使用。在调查一件乐器如何“意味着”或象征性意义如何创造特定的情感甚至国家效果的问题时,作者认为对这些乐器的档案观点可以帮助它们在记录、维护和表达创造它们的历史和情感经历方面的作用。

综上,当我们讨论环阿尔泰山脉游牧民族时,我们不仅要充分考虑到不同国家之内的同一民族,同时也要考虑到广义的同一族群在已有相对固定的“政治边界”影响下对国境两侧族群音乐文化的影响。中国跨界民族与境外同源民族在音乐文化上有着共同的历史渊源,因其受不同文化的影响,在其传播传承过程中会有所变异,甚至受到国家边界的影响,许多同一民族被划分到不同的国家之中。因此,从局外人的视角可以折射出多元的族群文化。当然,从人类学、民族音乐学的视角来看,环阿尔泰山脉游牧民族研究的意义在于通过对文化互动的研究,反观其对于当代中国少数民族音乐文化的发展变异起到什么样的影响。这项研究通过从中国与周边国家的比较中发现同异与变迁,进一步审视文化认同,从而反观中国少数民族音乐之研究。笔者结合前期所进行的“乐器、身体与文化认同”研究,试图在文化认同的讨论中,结合乐器不同材质所产生的不同音色、演奏技法诸多方面探讨乐器作为一种音乐表演,通过不同国家使用过程的传播流变,从而产生新的身份认同、族群认同,乃至观念的表达。

二、环阿尔泰山脉乐器音色与自然生态

以地缘—文化为标准的分类,偏重于环阿尔泰山脉在音乐形式上的统一与独立性,强调了环阿尔泰山脉的地形地貌、自然生长环境对音乐形式的影响。这部分笔者将乐器看作一种声音现象,讨论同一地理范围内不同国家、民族对于声音、音色的认同感,从而体现了跨区域文化认同与音乐形式之间的关系。对于声音、音色的讨论,西奥多·列文以阿尔泰山脉为核心,将地理区域设定在以图瓦为中心,包括萨哈共和国、西蒙古、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等,讲述表演者、声音和环境之间的微妙联系。列文虽重点关注研究歌唱、语言、诗学与自然世界的声音、地形和生物之间的关系,但是遗憾的是,他遗漏了中国的新疆以及内蒙古地区,没有将共同的文化区描述完整。

对乐器音色的讨论,离不开制作这件乐器的材质。起初,笔者访谈时听到冒顿潮尔乐手介绍不同材质的冒顿潮尔之同异性。经过对材质的梳理发现,从最初的草质(潮尔草、塔尔草、芦苇草),发展到木质、竹制,甚至到今天的铜制乐器,乐手出于演奏的种种因素而进行乐器的改良。但是,大家普遍认为,只有最初草质的冒顿潮尔才是“正宗的”,才是深入人心,才能令人感到忧伤引起共情。包括土耳其地区在内,即便不是同一种草的名字,但是仍同属一个科属,有着相似的特征。它们是空心植物,生长在特定的自然环境之中。受访者一再强调“草”的材质对这件乐器音色的特殊含义,笔者好奇为什么乐器的材质与音色被一再强调?最终我们了解到,材质直接影响音色,与自然、人的情绪情感关系密切。

据民间艺人介绍,该乐器最初选用红柳或幼嫩的落叶松苗,或者选用坐落在阿尔泰地区生长的一种名叫扎拉特草(潮尔草)的茎干制作,由于这种草是一种自然生长的空心植物(类似芦苇),只要有气流,哪怕是风吹过来也会发出声响。据说早期牧民放牧时,听到植物发出不同的声音觉得很好奇,于是将落叶松的枝条切成两半,将其挖空,用羊肠或羊线将其进行捆绑,再将它们插入潮湿的羊肠当中,干燥时收缩而成冒顿潮尔。这样的制作手法,可以确保刚性并防止连接处的空气流失。后来的乐手通常会在演奏前将乐器浸入水中,以密封漏洞。

据土耳其Ney演奏者Ali Tufekci介绍,土耳其Ney的制作选用一种当地的芦苇,但是与中国的芦苇不同的是,材质比较坚硬,管壁略厚,类似竹子。早期的Ney是由萨曼多乔的河岸上剪下的那片芦苇,由于芦苇的自然形态是在制成芦苇时保存的,所以每一种芦苇都有其不同的特点。Ney最重要的特点是曲调的敏感性和音调之间的平衡。芦苇每节的内开沟器的尺寸,是在制作新芦苇之前,通过仔细计算每节的体积来确定的。Ney是土耳其古典音乐中唯一的木管乐器,是这类乐器中最重要的一种。其声音的敏感和神秘特性使其成为土耳其苏菲派音乐的主要乐器。然而,对这种已经演奏了大约1000年的乐器进行的科学研究却很少。土耳其最伟大的伊斯兰苏菲教派诗人、哲学家鲁米(Jalaluddin Rumi)曾经在《玛斯维纳》有关于Ney的诗句,例如:

听Ney说,它告诉你一些事情,

它抱怨分离。

Ney说,“既然他们把我和芦苇床分开了,

我的呻吟使女人和男人都哭了。

愿分离刺穿我的心,

直到我能说出爱的痛苦。”

根据梅夫拉那的说法,音乐是上帝的语言。贝兹的埃列斯特,全能的造物主用音乐召唤灵魂。因此,有了音乐,人们可以分享同样的感受,无论他们来自哪个国家或讲哪种语言。没有任何其他形式的艺术能像音乐那样直接地、从内部渗透到人的灵魂。音乐是精神净化、解脱和提升的宝贵手段。音乐不仅能清除灵魂的铁锈和污垢,还能治愈灵魂,去除灵魂上的荆棘。一个没有被音乐净化的灵魂是无法提升的,相反,它会被普通的野心所玷污和蒙蔽。真正的音乐让人觉得是无尽的存在,更不用说提醒兽性的感情了。有了这种直觉,人类就更接近上帝,并最终到达上帝。最有效的声音便是Ney的声音。可见,在诗人梅夫拉那的哲学中,Ney告诉我们爱的痛苦。Ney是一个苍白而空虚的朋友,它的胸膛被射穿,只有全能的造物主的气息才能使它苏醒,它想念它来自的地方,用它的呻吟和尖叫向人们吹口哨,从布满洞的胸膛里呼出秘密。因此,Ney被梅夫列维斯祝福,并被称为圣洁的Ney。

草的材质不够结实,容易破碎,行走携带不方便,外出携带时需要用特别硬的管子保护。乐手吹奏的时候,由于吹气会慢慢导致吹口处潮湿,时间久了很容易裂缝、腐烂、漏风,导致音准出现偏差。于是,乐手们慢慢改用木质、竹质,甚至发展到今天,安达组合乐队中冒顿潮尔乐手青格勒改良制作用铜质制作。

图1. Ney

图2.空心

图3.铜质冒顿潮尔

提及改良乐器材质,青格勒认为草质、木质、铜质乐器音色存在区别,但是区别不大。草质、木质音色较为丰富,铜质音色清楚单一。在演奏过程中,对不同材质的选择,基于以下原因:第一,音色位置不同。独奏与合奏不同演奏方式影响乐器材质的选择,在安达组合乐队合奏中,青格勒会选择铜质乐器。原因在于马头琴、拖布秀尔等其他乐器都是木质的,如果再用木质的冒顿潮尔配合的话,同类材质状态下,冒顿潮尔本身音量很小,共振较小,势必会被其他乐器淹没。选用铜作的潮尔,其振动、穿透力不在木质的范畴里,声音会靠前一点,在组合中会凸显潮尔的音色。第二,草质、木质、铜质潮尔单纯聆听音色的话,区别不是很大。但是在单音与双音等不同演奏技巧过程中,区别较大。如果有持续根音的话,喉音的振动和材质的振动不同,音色就会有较大差异。因此,对于一位演奏水平较高的冒顿潮尔乐手而言,对材质是有要求的。他会根据演奏用途对材质有所选择,如果吹奏独奏乐曲时,选择草质、木质材质对泛音等所有技巧进行处理,细腻度肯定比铜质好得多。如果在乐队组合中使用冒顿潮尔时,考虑到力度与音色的亮度,乐手会选择铜质材质。

当笔者问到青格勒,单纯从乐手内心对不同材质选择进行排序时,他告诉我:

如果排序,我们自己也捡不了草杆。草有很多种形状,并不是所有的草都是好的。要会选,也要会打孔,受很多因素限制。木质的音色会定型,可以按照自己的音色要求选。排序我会第一个选木质的,如果你有时间,能选到好一点儿的草杆,也是很好的,但是毕竟寿命短。木质的话,如果不是人为弄坏、弄碎,音色一直是不变的。草质的话,吹一段时间自己会变形,开始是圆形的,过段时间就变成椭圆形,慢慢变成扁形的,音色的低音没有了,所有的东西都是消耗品。铜质,因为经常外出演出,不能带那么多乐器,材质上也要求有一定的硬度,所以我会制作一个活夹,灵活变形,携带方便。音色音量也不会让马头琴吃掉,道理很简单。碰到什么样的状况,灵活选择。

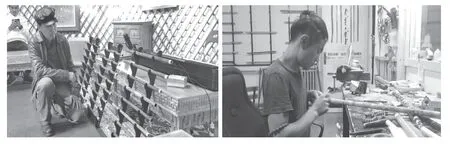

现在,青格勒成立了自己的工作室,专门制作乐器以及用于教学。在平时使用及演奏过程中,较少使用Ney等乐器,而是选用自己制作的潮尔。同时,针对初学者,他们会在制作时在吹口处加一个鹿角。鹿角本身是天然材质,可以做收口。如果用木质做收口的话,由于质地太薄,初学者用牙齿顶住的话,容易咬烂,于是考虑到美观与硬度,他们会增加这样一个收口。当然,他们首先是建立在不影响音色的前提下,严格按照尺寸去把握。

大家对这种改良持有理解的态度,支持乐器组合中使用不同的乐器音色填充,一方面传播传承乐器,另一方面也为了更好地用冒顿潮尔的音色表现曲目的内容,添加不同色彩的音色,从而达到不同的音乐表现效果。由于铜质的冒顿潮尔,音色虽然仿制草质的音色,但是毕竟没有空心草的声音,以及没有草更加亲近自然,很多人认为已经脱离了原始的、原生的、原有的味道,表示遗憾。

目前一致的说法是,乐器的产生离不开阿尔泰山脉沿线生长的空心植物,尽管名称不同(潮尔草),很多地区乐器的名称直接取自于草的名称。整个这一带地区的气候、自然条件、地理地貌同属于同一区域。后来,随着人口迁徙,游牧的生活方式,乐器随之演变、传播。尽管这些地区,存在国界、民族等边界,但是他们共享着环阿尔泰山脉所形成的跨区域文化认同。

图4.木质冒顿潮尔

图5.竹质冒顿潮尔

图6.青格勒工作室

三、环阿尔泰山脉乐器演奏方式与差异性

乐器是身体的延伸,它可以提供一种身体的实践,一种创造声音的身体空间的扩张。它是一种旨在创建共鸣的装置,一种与更大的人体共鸣体有着交集的共振体设计。乐器是身体的外在表象与符号,它更是身份认同作为一种观念的表达,演奏者身体的互动通过乐器将身份认同加以表征。帕格在谈及乐器时,指出“楚尔”“斯布孜格”出现较早,这根开口吹管看起来像是一个外部扩音器,用于演奏家发出低沉的声音。因此,它与泛音歌唱(呼麦)和史诗表演中所使用的低沉、宣言式的风格哈拉(Haalah)有关。中国内蒙古和新疆地区的冒顿潮尔较晚发现,尽管在14世纪的文学文本以及《江格尔史诗》中有所提及,但是是否与今天的潮尔相同无从考证。

(一)演奏方法

冒顿潮尔会根据吹奏者气流的角度发出单音与双音两类声音。如果气流是直接垂直的,会产生单音,即单纯乐器本身的音色;如果气流是倾斜有角度的,而且角度较大的话,会出现约80%沙哑音色、20%泛音音色。据民间艺人介绍,土耳其、图瓦等地吹奏的乐器,大多数都是只有单音,没有双音。特有的乌梁海潮尔风格是在吹奏时,首先会发出一个持续低音,然后在上方再发出另一个泛音,形成特有的双声音色。这种双声演奏通常都是即兴演奏,较少使用乐谱,而Ney则可以记谱单旋律演奏。据说,在教学中要求学生在发出泛音、低音、喉音音色的基础上,上面同时出现泛音音色。从高音往下落的时候,双喉音、低音、泛音三种音色都必须出现,眼前要浮现自然景观的画面。由于Ney等乐器没有低音和喉音,因此,乐器制作的时候音域与音区也会受到影响。Ney的最低音比冒顿潮尔要高八度。冒顿潮尔要求吹奏者的气息、呼吸要像风一样流动,在呼吸时,要感受着自然的万物之气。

(二)握持手法

据了解,不同国家吹奏方法与手指按音孔的方法有所不同。冒顿潮尔下面的音孔握持的手法不同,在三个音孔中的两个音孔,其中之一用食指按住,另一个用大拇指按住,剩余一个音孔用另一只手在后面反过来抓住。这里的左右手没有规定,不同民族的握持手法有自己的习惯。笔者在访谈中,问及乐手通过手掌、手指的握持、按法,可以判断民族或地区差异吗?乐手的回答是肯定的。他们认为通过手法可以看出,普遍人握持吹奏乐器一定是按照传统意义上笛子的方法,即用手指按住每一个音孔。但是冒顿潮尔则不同,通常情况是一只手是正向,另一只手是反向从背面朝前握着乐器。

哈萨克斯坦的斯布孜格沿用蒙古国的潮尔手法,演奏手法、手指按音孔的方法类似吹奏笛子一样,双手在前面按住。图瓦的潮尔,也有不同的握持手法,但是吉尔吉斯斯坦有较为特殊的乐器,管身没有开孔,演奏者控制音孔旋律只有依靠下面的开口。演奏者从上面吹奏,大拇指在下面按住开口,或者用手掌控制下面的关口、开口大小,这也是另一种演奏方法。没有音孔,也可以吹奏旋律。演奏者为了准确按住音孔,一定会寻找最合适的握持的方式和方法去演奏。但是这些都与独奏、合奏的演奏方式无关。

(三)开孔与调式

据帕格介绍,对于阿尔泰乌梁海人、哈萨克人和图瓦人来说,乐器的长度约为三个加上四个闭合手指的宽度。所有三组的位置都是从乐器末端起约一个手指宽度的最小孔和从乐器末端起三个手指宽度的第二个音孔。但是阿尔泰乌兰海斯和图瓦斯地区会把顶部的开孔放在距离第二个音孔四指宽的地方,而哈萨克人则会把它放在距离第二个音孔只有两指宽的地方。据民间艺人金达莱介绍,图瓦管身开四音孔,分别是do/re/mi/sol/la;蒙古国和中国冒顿潮尔开三音孔,分别是do/re/mi/sol,吹奏五声调式。哈萨克族开三音孔,分别是do/re/mi/fa,也有五音孔。土耳其的Ney开六音孔、七音孔,分别是do/re/mi/fa/sol/la/xi,与民族调式有关,半音多。安达组合青格乐改良的冒顿潮尔为平均五孔等间距,这种平均孔的冒顿潮尔实现了自由转调,一支潮尔能吹奏出七种调。当然,这种平均开孔的潮尔在演奏时需要变换嘴型和口型。对于专业乐手而言,开孔都是有所规定的,他们会精确到内径、外径的尺寸,以及乐器根部到第一个孔的间距,只有严格要求才能保证音准。

四、环阿尔泰山脉乐器与文化认同

当我们进行民族音乐学之乐器研究,首先对乐器材质、音色、演奏方法等角度进行民族志细节描述时,我们可以看到,同一种乐器被不同民族、国家使用,由于自然、地理、历史、生活方式等方面的差异,其乐器本身以及技术使用上亦表现出诸多差异性,其差异性背后是一种对族群边界的维持。但是在实际的乐手表演实践过程中,他们仍然会选择跨民族、跨国境广义范围的同类乐器进行切换,用他们的话讲,是一种对“游牧民族”的认同。当今活跃在内蒙古舞台,甚至高校教学中冒顿潮尔的演奏,他们通过对蒙古国、图瓦、土耳其、巴什基尔等同类乐器的“借用”与“选择”,表现他们对古代游牧民族的想象。这些乐器在长期的表演实践中,经过“选择”挑出来。这是一种对本民族文化、游牧民族文化的想象。这种想象不一定是在一个族群内部,往往是跨越国界、超越民族概念的。正如弗雷德里克·巴特(Fredrik Barth)指出,族群性是个人的分类实践,是个人在特定情况下的选择,从而阐明了族群和族群性是两个层面的问题。如果族群是本体意义上的,那么族群性就是认识论意义上的。乐手通过广泛的“借用”认同的资源,建构着一种对自我文化的想象。谈及乐手对不同材质声音、音色的选择,他们凭借自己对音乐的理解,合理地设计在合奏、独奏中如何使用乐器。同时,在合奏中,出于乐器音色的平衡,以及不同乐器之间音准、合作问题的考虑,乐手会策略地协调群体之间的关系与身份,以保证社会群体这种特定关系的正当性。

在游牧后裔的观念中认为,呼麦可以与山脉、河流、湖泊等自然景观互动形成声景(soundscape),通过音声、音色感知和表达世界,从而理解人与其他生物、生活的自然景观之间的关系。正如王建民教授所言,“图瓦卡基拉艺人们有他们自己倾听、辨识、认知、联想空间环境中存在的音声的能力,能够发现和认识冬季和夏季不同季节、白昼和夜间不同时间,以及鸟类、昆虫、野生动物和驯养动物发出的不同声音,能够发现和认识风、雷、水与地面的山体、植被接触的声音……由身体加以呈现音乐音声图式传达了人与地理山水、物候、生物、气息和宇宙之间的关系,及其背后的象征意义。身体因此成为对于世界认知、理解和把握的一种途径,实现人类社会与自然之间一体性的沟通和联系”。呼麦演唱者、冒顿潮尔乐手通过独特的演唱(奏)方式描绘他们所处的生活环境。

因此,在音乐民族志细节描述的基础上,有必要进一步讨论其音乐技术层面背后的跨文化、自然、地理、社会、历史、跨族群认同等议题。正如萧梅教授在《内亚视角下的音乐人类学研究与思考》讲座中总结的“声态、生态、身态、心态”,中国西北部边疆少数民族与中亚国家或地区族群使用的乐器在类属和形制上具有亲缘性。同一件或同类属乐器不仅为同一跨界族群所拥有,也为不同跨界族群所共享,由此形成一个独特的中亚乐器生态分布区域;这种共享的结构形成了一种“声态”。同时,自然与社会之间形成了一种特有的“声景”与地方感。乐器演奏的表演实践中,形成了一种基于身体感与体化的声音样态。游牧民族心目中所建构的“以音色为中心”的宇宙观形成了不同国家、民族、族群之间的互动与交流。

本文通过乐器在表演实践中的共同性与差异性的讨论,进行一种跨族群之间的交流,通过这种交流探讨自然环境、社会环境、生活方式、族群交往等诸因素对中亚乐器生态区形成的影响。在此过程中,重新思考这样的互动交流对于不同族群意味着什么?族群的文化特征在何种意义上存在?如何在不同国家、民族、族群交往和互动的语境中实现族群之间文化音乐上的沟通和理解?通过对共同性与差异性的讨论,形成了基于跨地域性(区域性)历史族群的认同关系。

音乐是天地给予人类的天赋,是人类回应天地的本能,这种音乐是天地之间、人与人、文化和文化共通共情的形式之一。在音乐与文化认同的讨论中,不能为音乐而谈音乐,我们会看到人们为了不同的目的将音乐作为一种媒介或工具寻求不同层次的认同感。人们为了追求本民族想象的文化共同体,或者寻求一种新的声音丰富自身文化,或者为了在族群或其他群体中赢得尊重以实现自身的价值,他们会将自己认同的与想象的联系起来。当我们讨论环阿尔泰山脉共享的音乐与文化认同之间的关系时,需要将问题的讨论放置到实际的音乐实践中去,通过对不同族群艺人的深度访谈,从他们的音乐实践与理解描述这一音乐现象,从而实现更深层次的理论阐释与对话,实现更进一步地理解民族音乐与文化认同之间复杂的关系。