清廷西洋画家郎世宁

火火

1715年9月的一天,康熙皇帝在广东巡抚杨琳的奏折上写下朱批:“知道了,西洋人着速催进京来。”

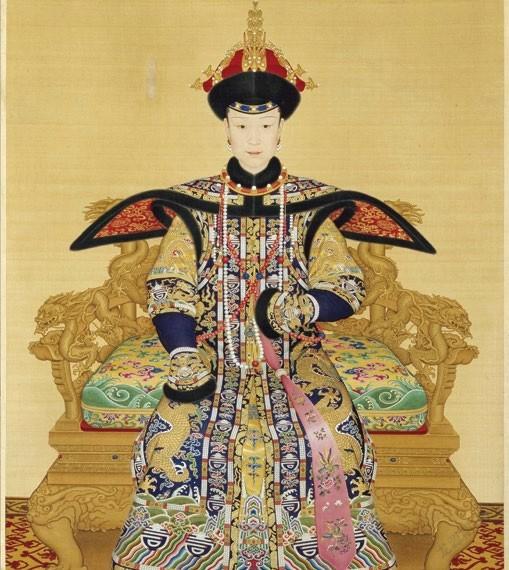

几十年后,这位“西洋人”已经跻身清廷顶级宫廷画师之列,乾隆皇帝为了纪念心爱的妃子苏氏,命其画下《纯惠皇贵妃朝服像》。2015年,此画在中国香港苏富比秋拍会上,拍出了1.374亿港元的高价。

这幅画的作者,就是历经康雍乾三朝的画师郎世宁。

清乾隆二十二年(1757年),北京城舉办了一场盛大的祝寿仪式,排场从圆明园拉开序幕,一直摆到位于宣武门的天主教南堂。

这位寿星不仅收到了皇帝赏赐的礼物,还得到了皇帝亲笔题写的颂辞,可谓是“皇恩浩荡”。在从圆明园到南堂的路上,寿星坐在轿内,轿前是24人的乐队开路,轿后满汉官员骑马相随,一路上唢呐声响,围观者众,热闹非凡。令人惊讶的是,这位受到皇帝恩宠的寿星竟然是一名“老外”,他的鼎鼎大名在京城堪称“无人不知无人不晓”,他就是宫廷画家郎世宁。这一年,他70岁,这是他在中国生活的第42年。

郎世宁原名朱塞佩·伽斯底里奥内,1688年出生于意大利北部的米兰公国,自幼受到良好的艺术熏陶,青年时期开始跟随名师学习绘画。长大后的郎世宁加入耶稣会,担任了助理会士的职务,他不必像神父一样专注于神职工作,从而能够将大部分精力投入到绘画中。

少年时期的郎世宁曾邂逅一位从东方回到意大利的传教士,后者口中神奇的东方文明让他心向往之,便向教会表达了去中国的愿望。按照当时罗马教廷与葡萄牙达成的协议,葡萄牙在东方世界拥有所谓的“保教权”——到东方的传教士应向葡萄牙政府登记,而且应搭乘葡萄牙的商船前往亚洲。因此,郎世宁在通过选拔后,先从热那亚前往葡萄牙的里斯本,此时他的绘画才能受到当地哥因勃拉修道院院长的欣赏,于是在里斯本停留了两年左右的时间,主要为修道院创作壁画,就连葡萄牙王室也慕名邀请他为王储画像。这是郎世宁第一次为王室画像,但此时的他并不知道,在未来的几十年里,他将成为东方皇帝的御用画师。

1714年4月,郎世宁搭乘着“圣母希望号”商船从里斯本起航,并于第二年7月到达中国澳门。按照当时的传教流程,郎世宁先在澳门学习了汉语,正是此时得名“郎世宁”。1715年底,郎世宁来到北京,在一位名为马国贤的神父引见下,他见到了康熙皇帝。马国贤是郎世宁的同乡,于康熙四十九年(1710年)来到中国,因为擅长绘画和雕刻很受康熙皇帝的赏识。马国贤曾与其他欧洲传教士合作,以铜版印制过中国地理史上第一部有经纬线的全国地图《皇舆全览图》。酷爱科学和艺术的康熙皇帝,在不久之后便将郎世宁召入宫中。

时年,康熙皇帝已过六十,郎世宁不到三十。前者想要通过异国画师了解世界,后者想要博取皇帝的好感来传教。在两人的“博弈”中,青年郎世宁毫无胜算,康熙直言看上的是他的画技并懂得数学基本原理。从此以后,郎世宁的后半生便被这样定下来了——宫廷画师。

这份职业并没有后人想象的那么轻松,不但有“朝七晚五”的上班“打卡”制度,作为异国人,郎世宁还要继续学习汉语和满文。而且康雍乾三朝皇帝都有极高的艺术造诣,宫廷画师从题材到画法,都受到皇帝的直接“指导”和限制。

雍正即位后便施行禁教政策,甚至下令驱逐西方传教士,但在宫廷效力的传教士多有特殊才能,得以幸免。当时已步入中年的郎世宁,显然明白,要想在宫廷中生存下去,必须学会揣摩逢迎。

深爱文人写意画的雍正皇帝,对追求精确描摹的西洋画甚为冷落。郎世宁在清廷中的地位明显下降。为了迎合上意,郎世宁从这一时期开始对自己的写实风格进行革新,潜心学习中国画技法,掌握了国画的特性后,又结合西画的焦点透视之法,独创出“朗氏新体画”。在雍正朝,郎世宁精心绘制的《聚瑞图》《嵩献英芝图》便已经明显糅合了中西绘画的技法。画中主题多寓意长寿吉祥、歌颂圣明之君。

郎世宁对绘画技艺的理论研究也颇有造诣。学者年希尧在研究透视学时,编撰了一本《视学》,但他总觉得太浅显,于是向郎世宁请教,二人经过反复研究,于雍正十三年(1735年)出版了修订版。《视学》堪称世界早期画法几何的代表作,比法国数学家蒙日出版的《画法几何学》还要早七十年。

也正是修订版《视学》出版的同一年,雍正去世,乾隆皇帝登基。这年郎世宁47岁,这是他东来的第二十年。

历经了在雍正朝的“低谷”之后,郎世宁终于在乾隆皇帝这里得到极大的恩宠。乾隆皇帝将郎世宁作为自己的御用“摄影师”,让其陪同出席各种重大场合,并为这些活动“照相”——用画笔记录一个个重要的历史时刻。

乾隆四年(1739年),皇帝亲临南苑阅兵,郎世宁画下了《乾隆大阅图》。画面色泽明丽,画功细致,29岁的青年皇帝身着戎装,英姿飒爽,意气风发。乾隆十八年(1753年),厄鲁特蒙古四部之一的杜尔伯特部离开了游牧多年的额尔齐斯河,投奔至清廷管辖的乌里雅苏台。乾隆皇帝为他们举行了隆重宴会,郎世宁和同事们奉旨将这次民族团结的盛会记录在了《万树园赐宴图》里。

除了盛大的国事活动,乾隆皇帝也会让郎世宁记录自己的生活场景,其中当然包括为嫔妃作画。后世的历史学家,在郎世宁的一些画作中,甚至窥得乾隆朝宫廷生活中的一些秘辛。

拜当下流行的清宫剧之功,乾隆皇帝与他几位皇后的感情生活早已为大众熟知,其中最让人唏嘘的便是他的第二位皇后那拉氏——她在陪同乾隆南巡之际因故“断发”,触怒乾隆,次年去世后,乾隆“命丧仪视皇贵妃”。这个清皇室大事件的真相,早已被湮没在历史之中,唯有浩瀚史料中的一些细节中能看出两人冲突之时,情绪之激烈——宫廷画师的记录,便是其中之一。

在郎世宁和中国画师金廷标合作完成的《乾隆皇帝宫中行乐图》中,现代研究者发现画的中间有明显的裁接痕迹,致使画面切割后出现了细节上的错乱。而那一处恰是嫔妃所在处。很多人认为,此处裁掉的,正是那拉氏的形象。更有研究者发现,郎世宁绘制的另一幅《赛宴四事图》上,被拥簇在主位的嫔妃脸部的画法,和周围的人物完全不同,极有可能是后来的宫廷画手受命将原本主位的嫔妃(按时间推测正是那拉氏)抹去,重新绘制为别的人。

乾隆皇帝喜欢打猎,且必有记录,郎世宁笔下的乾隆皇帝巡狩题材已经成了系列作品:《乾隆皇帝射狼图》《乾隆皇帝刺虎图》《乾隆皇帝落雁图》……就连打猎之后的野餐也得画下来。如乾隆十四年(1749年),乾隆皇帝围猎结束后与下属一起烤鹿肉、烩鹿汤,这个富有生活气息的情景被郎世宁绘制在了《乾隆皇帝围猎聚餐图》中。

历史上的乾隆皇帝还热衷于“换装游戏”,他时而扮成普通的山野农夫,时而扮成身着布衣的儒生,并要求郎世宁画下。有一次,乾隆皇帝正在欣赏《洗象图》,这是一幅描绘四位侍者清洗白象的画作,白象正是普贤菩萨的坐骑。乾隆突然心血来潮,将自己扮作正在观看《洗象图》的普贤菩萨。而这有趣的场景,被郎世宁画了下来,记录在《弘历观画图》中。

乾隆皇帝把自己打扮成普贤菩萨可不止一次,比如宫廷画家丁观鹏也画过一幅《乾隆皇帝洗象图》。虽然这幅画署名丁观鹏,但学者考证,画中乾隆皇帝的面部乃是出自郞世宁之手。其实,在乾隆皇帝的众多“自拍照”中,郎世宁所承担的工作便是为皇帝“画脸”,风景则由其他画师补齐,这恰恰说明郎世宁所受到的信任:皇帝就喜欢郎世宁笔下的自己。

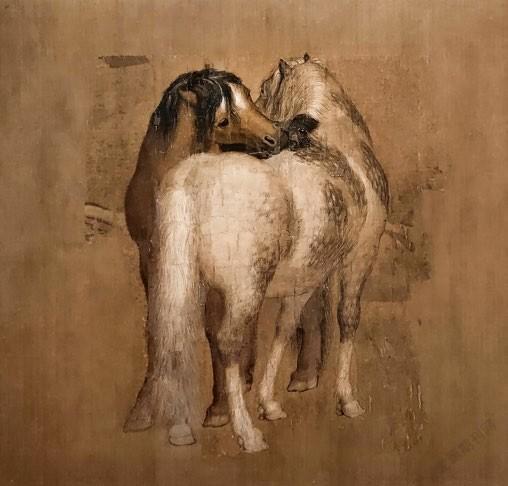

郎世宁的代表作有很多,其中他用了四年时间才绘制完成的《百骏图》则是公认的佳品。该画构图复杂,百匹骏马跃然纸上,或站立躺卧、或翻滚嬉戏、或打斗觅食。郎世宁同时运用了中国画的毛笔、纸绢,以及西方的颜料等工具,并采用了西洋画中常用的光影透视手法,注重于表现马匹的解剖结构和体积感,甚至对皮毛的质感等细节都极为重视,这也让他笔下的马匹形象真实立体、别具一格且极具意趣。在后人评选的“中国十大传世名画”中,便有郎世宁的《百骏图》。

除了擅长绘画,郎世宁在建筑方面造诣也很高。乾隆在位期間对圆明园进行扩建,增加了许多的西洋建筑和喷泉,郎世宁就参与设计了西洋楼建筑,其中最为人所熟知的,便是海晏堂外的“十二生肖兽首铜像”。遗憾的是,英法联军火烧圆明园之后,这几尊兽首便流落海外,虽然牛、猴、虎、猪、鼠、兔、马七尊兽首已通过不同的方式回归祖国,但仍有五尊下落不明。

郎世宁这一批西方画家对清代宫廷彩瓷的影响也是巨大的。有研究者认为,正是在郎世宁的直接参与下,促成了康熙朝珐琅彩瓷的问世。雍正官窑风格清新空灵,但到了乾隆朝,皇帝更喜欢繁复华丽的风格。符合这一审美的郎世宁的“新体画”,迅速传播到了瓷器艺术上,所以乾隆朝的彩瓷上大多是这一风格。郎世宁在中国艺术史中,称得上一代大家,他的中国徒弟,很多也成为当时知名的画师。他所创造的“中西合璧新体画”,也对中国传统绘画的发展产生了巨大的推动和影响。

乾隆三十一年(1766年),78岁的郎世宁去世。乾隆皇帝不仅追封其为侍郎,还亲自为他撰写了墓志。郎世宁来到中国之后,便再也没有回过故乡,他在中国生活了五十余年,远超他在故乡生活的时间,他的画里也都是中国的人和事。或许在郎世宁的心里,自己早已是一个地道的中国人了。