基于5G的运载火箭无线测发控系统

黄 兴,朱亚明,张元明

(上海宇航系统工程研究所,上海 201109)

0 引言

随着经济社会的发展,人类进入太空及快速部署航天飞行器的需求越来越强烈与迫切,数据显示世界航天发射次数自2018年以来连续三年超过100次,中国航天发射任务连续三年接近40次,未来人类航天活动将更加活跃[1]。中国目前拥有酒泉、太原、西昌三大航天发射中心和文昌航天发射场,现役长征系列运载火箭主要是液体燃料火箭,对发射场的保障要求较高,且流程上难以进一步压缩,客观上造成现有的发射场资源难以支撑更高的发射频次。便携式机动发射、海上发射等新兴发射方式将成为中国航天发射突破发射场资源限制的一条可行途径,特别是针对固体火箭和小型运载火箭[2-4]。

2016年以来,随着XX-5/6/7/8为代表的新一代运载火箭的研制及首飞成功,我国运载火箭技术水平跨入了一个新的时代,电气系统作为运载火箭的一个重要组成部分,目前正在经历以总线数字体制、高可靠三冗余、分布式控制、集成模块化综合电子(IMA)及主动的动力及载荷控制为代表技术的第四代电气系统[5],下一代电气系统在美国空间发射系统(SLS)及欧洲新一代运载火箭的牵引下也呈现出智能化、集成化、便捷化的发展趋势。与之对应的地面发射支持系统也在同步进行技术迭代,宋征宇等[6]提出了新一代航天运输系统测发控技术发展的方向为智能(从自动测试到智能判读)、全面(从开环静态测试到闭环动态测试)、便捷(减少操作内容,降低操作难度)。王子瑜等[7]提出了先进地面测发控技术的发展思路:一体化设计技术、远程发射支持技术、测试数据自动判读技术。

同时,我国三大航天发射中心也在积极开展升级换代,以智能化、信息化、数字化为代表的技术更新思路正在成为发展共识。新一代航天发射场将充分应用先进的信息化手段和通信技术,打造智慧航天发射场,释放信息化手段对生产方式的推进作用。

本文提出了应用新一代移动无线通信技术进行无线测发控的方案,介绍了无线测发网络的建设思路和关键技术,给出了依托无线测发控方案进行远程测发与便携式测发的应用模式。无线测发控方案方便与公共5G网络的融合,为便携式机动发射及智慧航天发射场的建设提供快捷、高效的数据通信服务。

1 总体架构

我国三大航天发射基地均是20世纪伴随着中国航天事业起步而建设的,按照“建用一体”的建设管理模式,发射场各系统独立开展建设,缺乏顶层规划与设计,各系统自成体系,边界明显,信息共享层次不高[8]。同时,随着商业航天的发展,各商业航天企业也在积极酝酿商业航天发射场的建设,航天测控网络等共性资源也亟需开展顶层设计,提供共享接口,避免资源重复建设。

云计算是近年来信息领域的重要发展方向,是新一代互联网革命的核心,对各行各业生产方式的变革产生了深远的影响。云的强大计算能力与数据共享能力,为新一代智慧航天发射场的建设提供了积极思路。蔡红维等[8]提出了基于云计算的航天发射场业务网络体系架构,指出未来航天发射场网络体系架构将向更安全可靠、更加融合以及更具弹性的方向发展,主要体现在网络体系高度融合,发射场装备逐步云化、综合化。胡士斌[9]等提出依托航天试验任务IP网开展云计算平台建设,给出了云计算平台的系统架构和软硬件接口建设思路。各大航天发射中心也在积极探索应用信息化技术手段进行发射场改造的实践,近年来相关课题的申报屡见不鲜[10-11]。

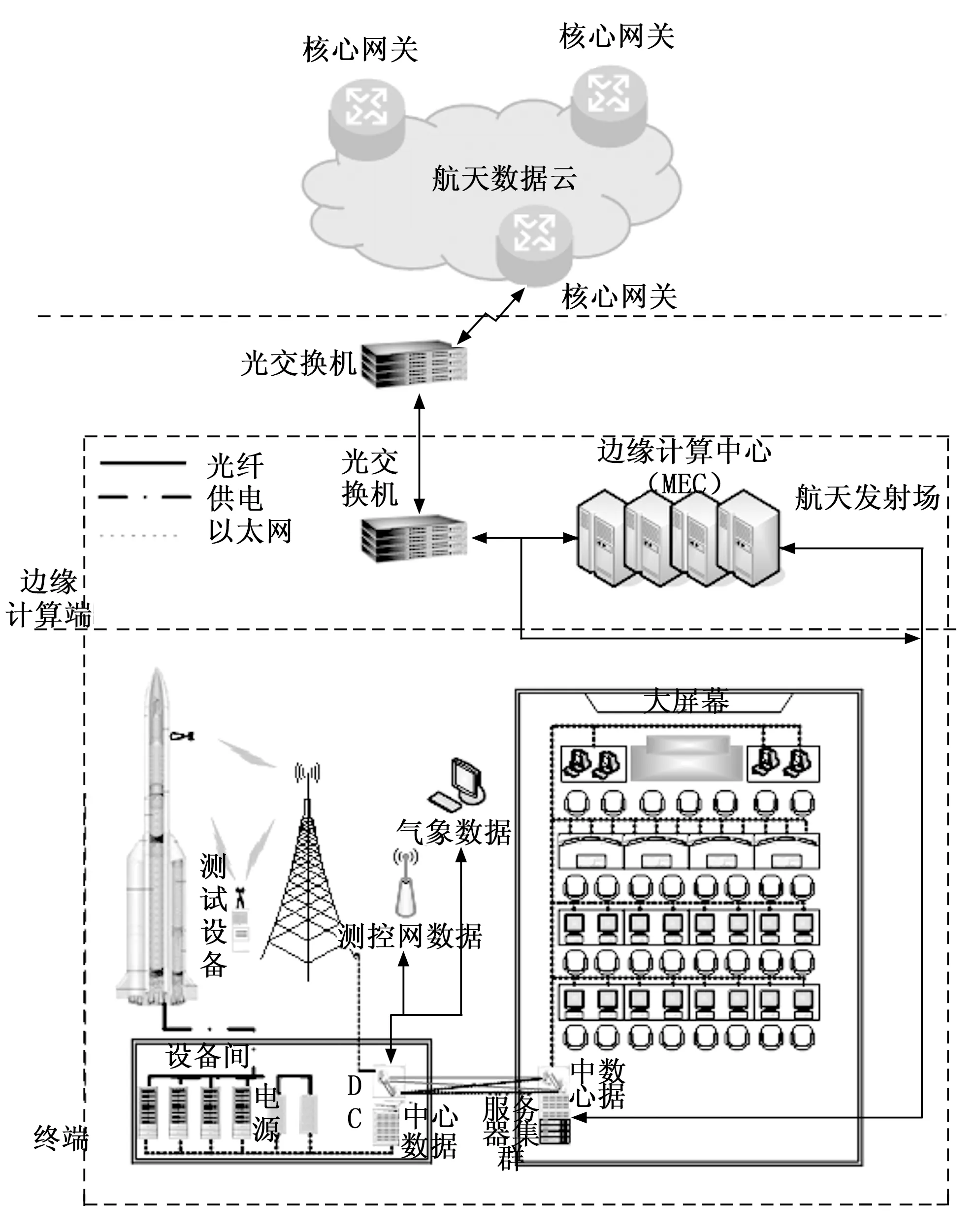

本文结合第五代移动通信技术及云计算技术,提出了“云+边+端”的新一代智慧航天发射建设方案。

采用云计算技术,在全国范围内建立航天数据云,实现资源共享、云计算、数据挖掘等功能,航天数据云提供航天发射场、航天测控网及科研研制单位数据接入服务,通过光纤进行跨域数据交互,实现运载火箭研制数据、测发数据、测控数据的全生命周期管理与信息加工处理。依托航天数据云,一方面可以实现数据的跨域共享,为远程测发、便携式测发功能的实现提供数据支持;另一方面,利用云计算的强大算力,结合实时数据驱动,可实现数字孪生功能,开展飞行动态在线仿真、在线故障诊断。

边缘计算在数据产生端部署计算中心,提供数据的边缘计算能力,实现数据的就近处理以减少数据传输时延[12]。云计算领域中突出的问题是很多边缘数据产生端与中心云平台距离较远,导致数据传输延时较大,无法满足实时性要求较高的应用场景。对于航天数据云来说,各航天发射场、测控中心节点及各研制单位均可以设置独立的边缘计算中心,同时边缘计算中心也数据云的核心节点,向上可提供运力支持,向下可提供实时的数据处理。

终端即各底层数据处理设备,主要负责数据采集与人工交互。在本方案中,运载火箭箭地交互终端采用无线测发网络覆盖,以减少箭地电缆连接,简化箭地拓扑;无线测发网络充分应用第五代移动通信技术,使用5G空口资源实现对箭地通信的无线覆盖,承载网采用光纤连接,发射场部署移动边缘计算中心(MEC)提供边缘计算支持,核心网络层集成5G通信协议,方便与5G公共移动网互联,支持便携式测发、远程测发应用场景,如图1所示。

图1 基于云边端架构的智慧航天发射场架构

2 无线测发网络

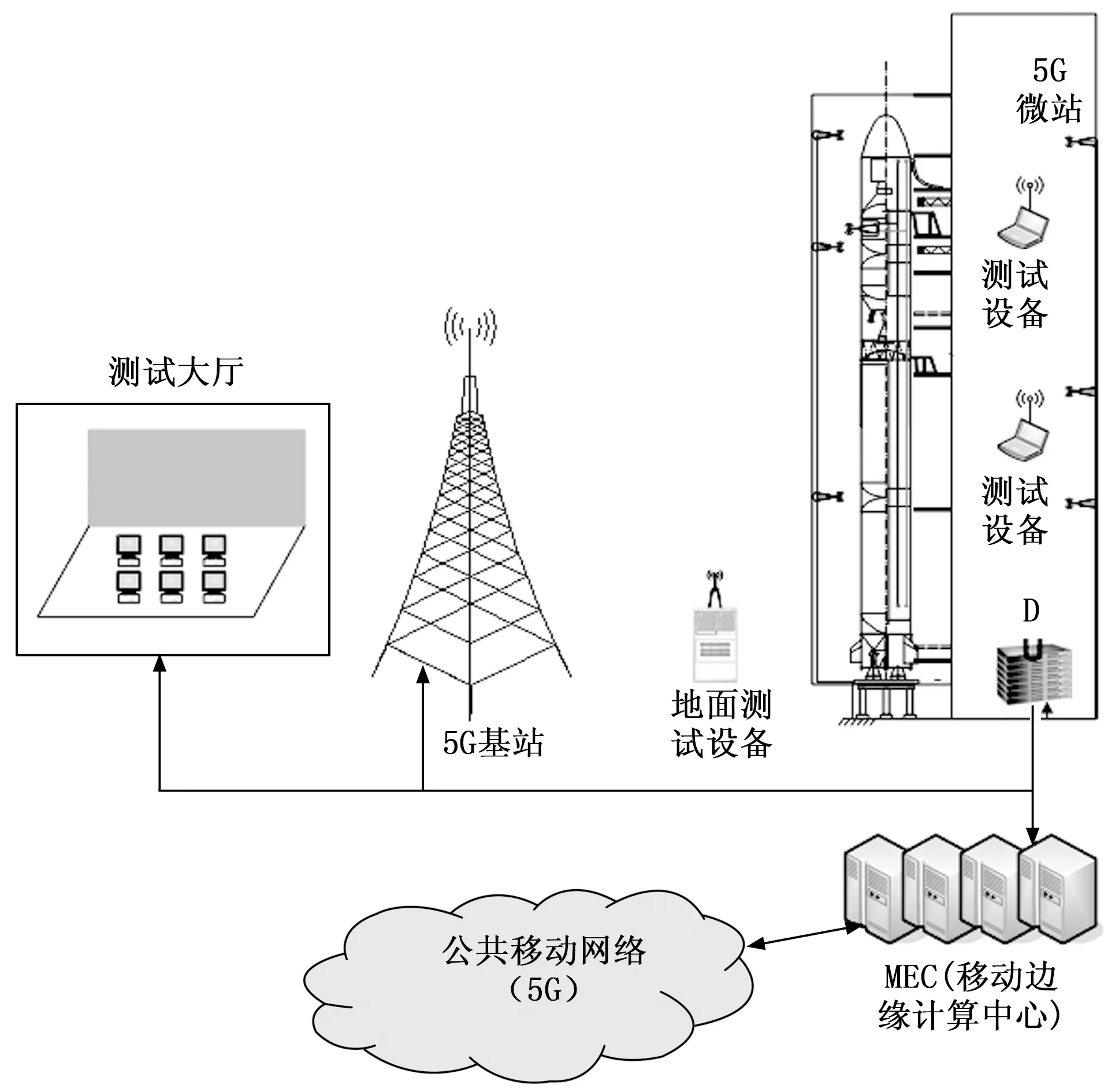

无线测发网是指在发射场塔架周边应用第五代移动通信技术构建独立的无线局域网,实现对发射塔架及周边一定范围内的无线覆盖,同时在发射场设置边缘计算中心(MEC)负责进行网络管理,测试后端及其他局域网数据可通过IP接入MEC,MEC可与公共5G移动网联网,支撑跨域数据共享,赋能远程测发与智能测发构想。运载火箭测试设备及箭上数据采用5G终端接入无线测发网络,简化发射场箭地间的有线连接,优化箭地接口,如图2所示。

图2 无线测发网示意图

无线测发网络采用接入网+承载网+核心网的总体架构,接入网由AAU(active antenna unit,有源天线单元)+DU(distribute unit,分布单元)/CU(centralized unit,集中单元)组成,承担无线通信终端接入功能,主要对发射塔架及周边进行无线覆盖,简化箭地连接关系。承载网是指为接入网和核心网提供连接链路,主要包括为各网络实体提供光纤连接。核心网提供网络管理、数据交互服务,运行于边缘计算中心(MEC)硬件资源中。

2.1 接入网

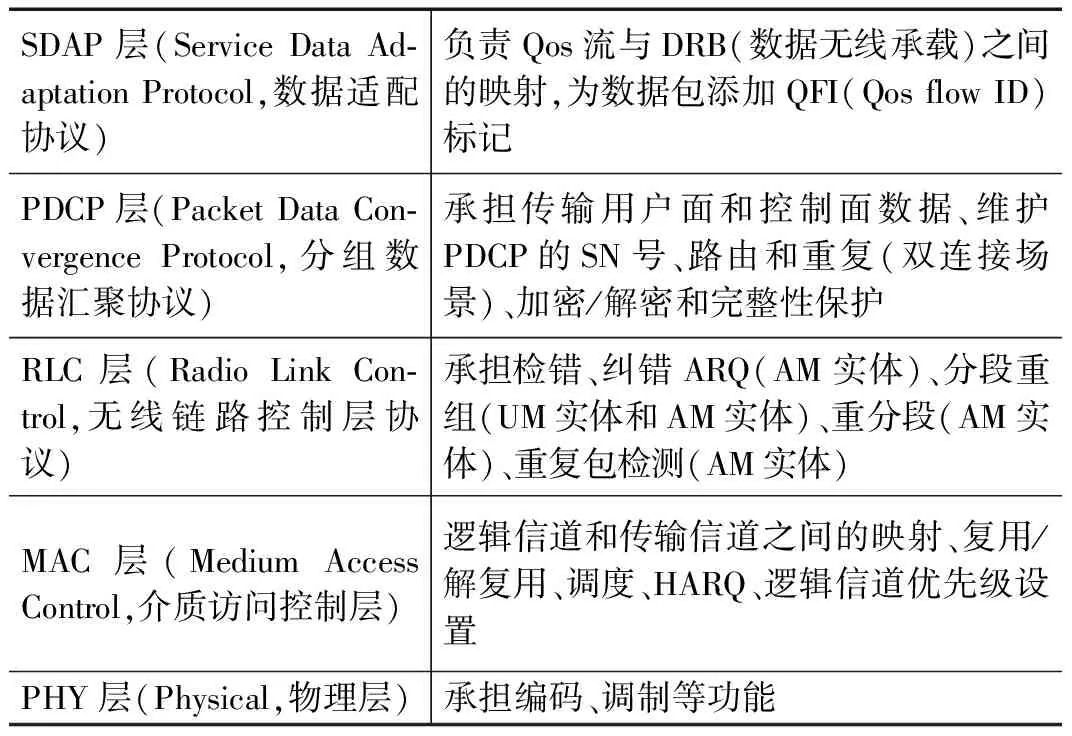

接入网实现无线信号的接入功能,由AAU+DU/CU构成,最终汇入MEC。有源天线单元(AAU, active antenna unit)是射频处理单元与天线阵列(massive MIMO)的组合,实现对基带信号的调制与空间辐射主要完成5G-NR物理层的职能,如表1所示。基带处理单元中需实时性处理的功能实体分割为分布单元(DU, distributed unit),非实时性要求的功能实体分割为集中单元(CU,centralized unit),DU与AAU就近部署,CU集中部署[13]。

表1 无线接入网主要性能指标

2.2 承载网

承载网承担各功能实体之间的连接功能,一般将AAU至DU的传输链路称为前传,DU至CU的传输链路称为中传,CU以上的传输链路为回传。对于发射场环境,前端AAU位于塔架上,CU/DU位于塔架地下设备间,两者距离较近,因此采用光纤直连的方式。中传与回传对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求是基本一致的,因此采用统一的承载方案,采用增强型光传送网技术(OTN, optical transport network),具有大带宽、低时延、多业务透明传送、高精度同步、安全可靠、易维护等优点,可实现CPRI、eCPRI、NGFI、Ethernet等多路业务信号的点到点波长直达传输[14]。

2.3 核心网

核心网网络管理及通信协议的实现功能,负责整个无线测发网的管理、数据交换及与外部的接口。无线测发网核心网的架构及网元构成如表2所示,核心网采用基于服务的架构(SBA,service based architecture),即把原来具有多个功能的整体,分拆为多个具有独自功能的网元实体,每个网元独立承担相应功能[15-16]。

表2 核心网网元功能

核心网硬件采用通用平台,由标准机柜与刀片服务器组成,采用通用服务器平台后,网元的功能开始虚拟化(NFV, network function virtualization),体现为软件定义网元功能[17]。

2.4 网络切片

网络切片是从接入网、承载网至核心网全流程的传输机制,接入网采用切片ID+QOS机制,利用服务质量(QoS, quality of service)机制区分保障比特流(GBR,guaranteed bit rate)与非保障比特流(non-GBR)来实现业务等级划分,高带宽切片业务使用GBR类型,低时延切片业务使用Non-GBR类型。承载网提供高带宽和低时延两类灵活以太网(FlexE,flexible Ethernet)硬切片,高带宽切片内部采用队列调度(PQ, priority queuing),低时延切片采用加权公平队列(WFQ,weighted fair queuing)调度,不同等级业务按不同QoS实现差异化保障[18-19]。

核心网用户管理网元(UPF,user plane function)同时提供共享切片和独立切片,高带宽切片业务使用共享UPF,低时延切片业务使用独享UPF。

无线测发网需同时满足对测试数据的大带宽传输及关键测发指令的高可靠、低延时传输等不同的应用场景,针对不同的应用场景对网络的性能要求侧重不同,无线测发网采用网络切片来实现不同的传输模式,如图3所示,不同的切片采用不同协议和网络配置参数来满足不同的应用需求。

图3 网络切片概念示意图

3 运载火箭无线测发应用

运载火箭无线测发应用研究是指实现基于无线测发网络的运载火箭发射场测发控方案设计。

3.1 无线测发应用总体方案设计

基于无线测发网的测发应用研究主要是将原建立在有线以太网基础上的测发控系统通过无线测发网实现,两种网络的主要区别在于无线测发网在接入网端采用无线通信方式,可以解决发射场前端箭地之间通过通信线缆进行连接导致的箭地电缆繁多的弊端,实现运载火箭箭地无缆化的目的。

无线测发网核心网依然采用基于TCP/IP的以太网传输协议,因此无线测发网在网络架构上层与基于以太网的测发控系统保持一致。

新一代运载火箭采用高速总线后,所有的信息都在总线上交互,地面测发控系统只需通过5G通信模块将总线纳入无线测发网的接入网内,即可实现箭地信息的高速、无线通信。

地面一体化测发控系统按功能主要分为发控模块、测控模块以及数传通信模块,分别实现运载火箭的发射控制、测控通信以及数据传输功能,这3大功能都是建立在箭地通信的基础之上,不同的是其对通信的需求各有不同,发控侧重于指令传输的实时性与高可靠性,测控通信侧重于高可靠性与高带宽,数据传输则偏重于高带宽。

3.2 发控功能模块设计

发控主要实现对运载火箭的供电、转电、点火、起飞等关键动作的控制,一般由地面发控计算机(PLC)根据主机指令发送相应的电气指令控制箭上配电器、点火控制通路执行相关动作。我国现役运载火箭发控指令一般采用28 V电压指令信号,由地面控制箭上设备配电与起飞点火动作;而新一代运载火箭多采用智能供配电系统,配电及发控的功能均由箭上设备实现,地面只需发送配电或允许点火命令,箭上控制系统会智能检测配电状态或者起飞状态,由箭上设备进行实际的配电和点火动作。因此对于新一代运载火箭,采用通过网络发送控制信号进行发控动作更为简便,重点是命令在通信网络中的传输可靠性及实时性保证。

发控命令采用基于超高可靠超低时延通信(uRLLC,ultra reliable & low latency communication)的网络切片进行数据传输,保证通信指令的可靠性和实时性,如图4所示。同时,为保证发控指令的安全性,对发控计算机入网必须采取相应的鉴权措施和数据通信加密服务。

图4 发控命令信息流示意图

3.3 测控模块及数传通信模块设计

测控模块主要负责对箭上相关测试信号的测量,反馈结果至地面测发控系统,配合一体化系统进行测发流程的开展。数传通信模块主要负责测试数据的传输与转发。现役型号测控模块多采用地面采集设备采集测量箭上端信号,新一代运载火箭多采用箭上设备自采集通过总线传输测量结果,因此对新一代运载火箭而言测控模块其功能进一步弱化,可以合并至数传通信模块,因此重点对数传通信模块进行设计。

箭上采用总线设计后,总线上的信息通过5G通信模块实时发送至地面数据中心,箭地间约定好通信的规范,无线测发网采用基于增强移动宽带(eMBB, enhance mobile broadband)网络切片进行数据的高速传输,数据中心同时负责与发射场测控系统及气象系统的接口及数据汇总,最后分发至相关的判读终端,实现数据的交互,如图5所示。对于临时性的测试设备数据入网需求,对数据源设备配置5G通信模块,接入无线测发网络,并汇总至数据中心。

图5 测控及数传示意图

通信模块采用基于MH5000工业模组的嵌入式设计方案,MH5000核心芯片为华为巴龙5000,该芯片是工业级器件,单芯多模、支持SA和NSA组网模式,同时兼容4G/3G/2G网络[20]。

MH5000工业模组支持多种接口,方便与主体设备集成,支持普通杆状天线,经测试MH5000在5G移动通信网覆盖范围内可稳定实现200 Mbps以上的传输速率,供电接口为5 V直流电源,支持Windows、Linux操作系统驱动,其技术指标如表3所示。

表3 MH5000芯片技术指标

3.4 远程/便携式测发应用

无线测发网络可与公共5G移动通信网连通,借助公共5G公共移动通信网实现远程测发与基于手机或笔记本电脑的便携式测发应用。考虑测发流程的实时性要求,涉及流程控制相关的计算放在本地MEC完成,远程可跨域进行网络切片传输,保障通道独立,减少传输延迟,同时源头上控制传输信息量,对关键信息进行远程传输。

4 实验结果与分析

为测试方案的性能,进行了5G通信终端与微基站的通信测试。

4.1 实验步骤和方法

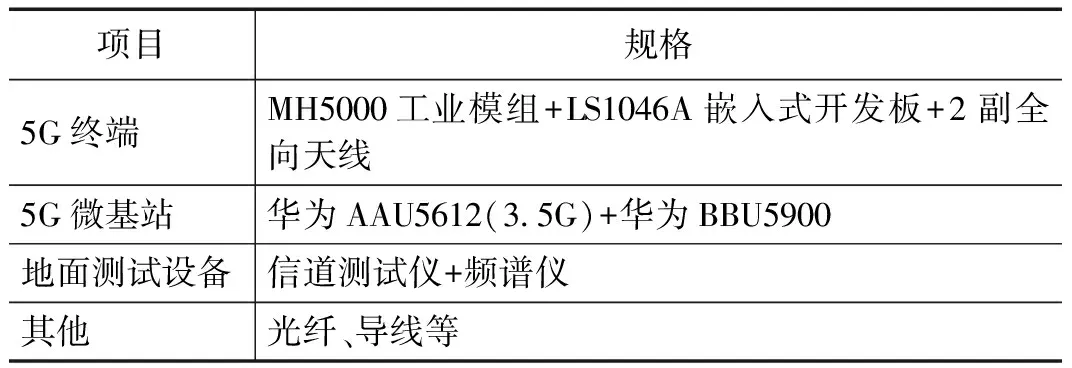

试验产品配套如表4所示。

表4 测试设备配套

试验项目:

1)不同通信距离及环境下通信速率、通信延时测试;

2)误码率测试。

4.2 实验数据分析

测试场地选择在空旷室外,MH5000工业模组采用n78(3.5 GHz)频段配置。

由表5中的测试数据可以看出:

表5 测试数据

1)当前设备的通信时延最低能到2 ms左右,可以满足现场通信需求,如果要跨域传输,时延至少在数十毫秒量级;

2)通过采用不同的通信配置,eMBB与uRLCC能够实现不同的应用需求,目前对5G网络切片尚无明确的行业标准;

3)两种配置的通信速率与通信时延可以满足运载火箭测发的应用需求。

5G通信标准也在不断更新,R16标准设备目前尚未大规模商业应用,对网络切片的技术方案目前正在商讨制定标准,未来5G通信网络性能将更加完善,对工业控制领域适应性更好[21]。

5 结束语

本文提出了借鉴第五代移动通信技术进行航天发射场无线测发网络建设的方案,采用接入网+承载网+核心网的网络架构,构建发射场范围内工业现场无线总线,采用网络切片技术同时满足大带宽测试数据及低延时、高可靠测发指令的传输需求。可实现箭地无缆化,提高一体化测发控系统的信息化水平,也为远程测发、便携式测发和智能化测发奠定了技术基础。