黑龙江省国有森工林区林下经济发展水平及其影响因素的动态变化

王坤

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

近年来,林下经济的发展迎来了良好的契机。在相关政策的推动和坚实基础的支撑下,各地区因地制宜,积极发展林下经济。关于林下经济的产业选择和经济发展,也有较多研究成果[1-4],从不同角度为林下经济的发展提供了技术支撑。尽管林下经济在生产和经营方面也呈现多元化发展,但是,普遍存在开发规模小、林下资源利用少、产业化程度较低等问题[5-7];有的区域,计划经济时期经营管理体制尚未完全打破,多种经营效益不明显、营林生产的质量不高[8-12];林下经济产业发展存在着总体开发程度不足、缺乏龙头加工企业、市场组织化程度低及资金投入不够等问题[13-14]。

黑龙江省由于其森林资源较为丰富,极适宜发展林下经济。但由于受森林自然发展布局、区域经济发展程度和政策倾斜度的影响,林下经济呈现出高低分配失衡的状况。为此,本研究以黑龙江省有代表性的40个林业企业为研究对象,结合黑龙江省国有森工林区林下经济发展的实际情况和林业企业特征,并借鉴已有研究成果,构建了林下经济发展水平评价指标体系;应用《中国林业与草原统计年鉴》、《中国统计年鉴》公布的2012—2018年黑龙江省40个林业企业的时空二维数据,采用熵值赋权法和序关系分析法(G1法)相结合的组合赋权方法,分析黑龙江省国有森工林区林下经济发展水平及生态投入、资本投入、产出效益、林下经济发展结构对黑龙江省国有森工林区林下经济发展的影响。旨在为黑龙江省国有森工林区林下经济发展政策的制定、途径的拓展、潜力的挖掘提供参考。

1 研究方法

1.1 评价指标体系的构建

借鉴已有研究成果[15-16],结合黑龙江省国有森工林区40个林业企业林下经济发展的实际情况,并遵循指标体系构建原则,本研究从生态投入、资本投入、产出效益、林下经济发展结构4个角度构建了林下经济发展水平评价指标体系(见表1),分析黑龙江省国有森工林区40个林业企业在林下经济发展水平上空间特征,以及对国有森工林区林业企业林下经济发展的影响因素。

表1 林下经济发展水平评价指标体系

1.2 评价模型的构建

为弥补单一赋权方法的不足,本研究采用熵值赋权法[17]和序关系分析法[18]相结合的组合赋权方法,将计算得到的两种权值科学合理地进行组合;运用离差平方和最大原则确定偏好系数(两种权重值的组合系数),最终确定综合评价模型中的指标权重。

最后,对总变差求最优赋权解,即可知W′TBW′的最大特征根所对应的单位化特征向量,即为最优解。经过测算得到熵权法和序关系分析法的偏好系数分别是0.491 4、0.508 5。

1.3 数据来源

本研究使用国有森工林区林下经济相关数据进行分析,数据纵向从2012年到2018年,横向为国有森工林区40个林业企业。相关数据来源于2013年到2019年的《中国林业与草原统计年鉴》、《中国统计年鉴》,采用移动平均法对缺失值进行测算。

2 结果与分析

2.1 各林业企业林下经济发展水平特征

利用序关系分析法和熵权法组合的主客观综合赋权法,对国有森工林区2012年到2018年的林下经济发展水平指标体系的权重进行测算(见表2)。由表2可见:对林下经济发展水平影响最大的是基础设施投资额(权重达到了0.182 6)。

表2 林下经济发展水平评价指标权重

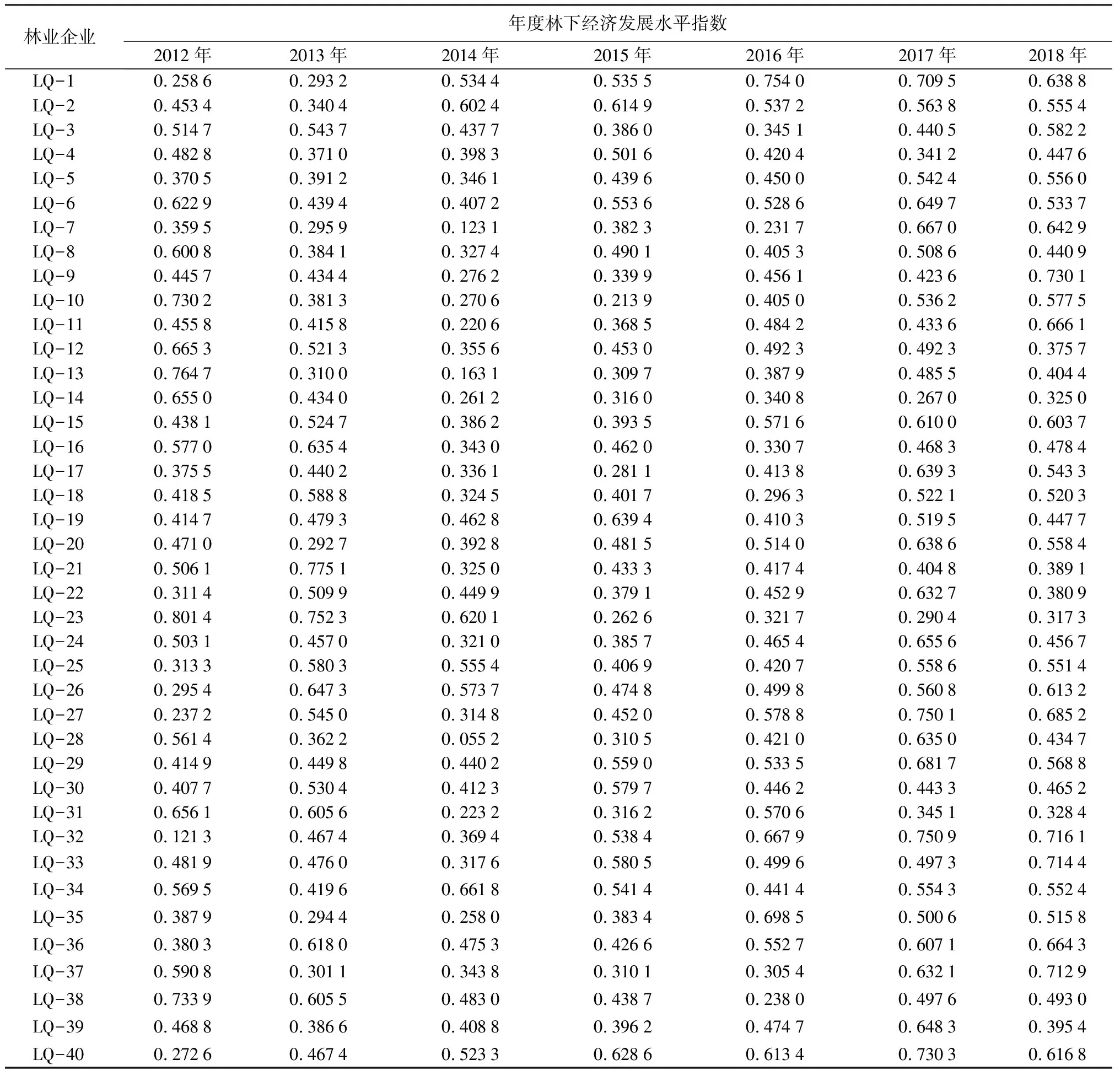

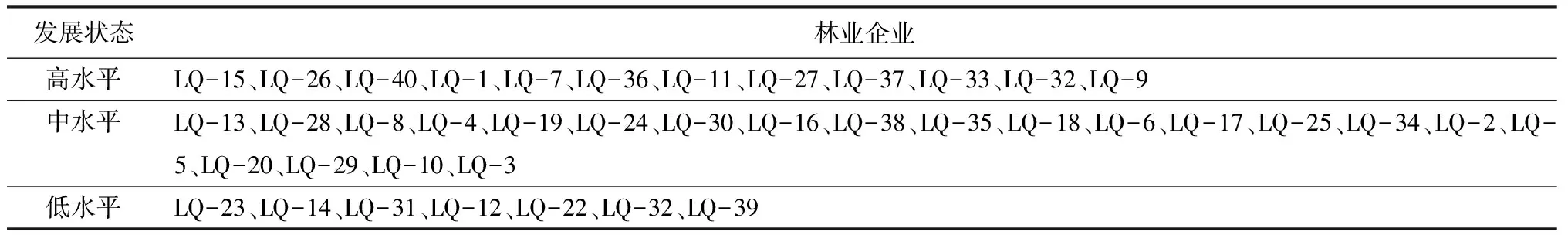

由表3可见:2012年到2018年,国有森工林区40个林业企业年度林下经济发展水平指数(X′)在0 从空间看,2018年,国有森工林区40个林业企业林下经济发展水平指数主要处于0.4~0.7之间(见表3),林下经济发展水平处于中等偏上的发展阶段(见表4),仍具有较大的发展空间。只有少数几个林业企业林下经济发展水平超过0.7,如LQ-9为0.7301、LQ-32为0.7161、LQ-33为0.7144、LQ-37为0.7129。原因是,LQ-9、LQ-32保持了较好的林下经济发展结构以及较大的产出效益规模;LQ-33主要是得益于较大产出效益规模、较高水平的生态投入规模和资本投入规模,保证了林下经济发展水平维持在一个较高阶段;LQ-37则是因为较好的林下经济发展结构、生态投入规模。当然,也存在少数林业企业出现了远远低于平均值的林下经济发展水平,如LQ-14林下经济发展水平指数仅为0.325 0、LQ-23仅为0.3173,其原因主要是这两个林业企业由于林业基础设施投资额和林下经济总产值的大幅减少引起的;而LQ-31则是因为林业基础设施投资额和森林抚育面积的大幅减少,导致林下经济发展水平指数为0.328 4。 从时间段看,从2012年至2018年间,40个林业企业林下经济发展水平主要呈现上升态势(见表3)。其中有24个林业企业呈现了上升态势,其中:上升速度较快的林业企业有LQ-32,林下经济发展水平指数从2012年的0.121 3,到2018年上升为0.716 1,在40个林业企业中排名第二,上升幅度约为490%,在40个林业企业中为林下经济发展水平增长最快的林业企业;LQ-27增长了189%、LQ-1增长了147%,增幅位列第二。另外,还有16个林业企业林下经济发展水平在2012年至2018年间出现了一定幅度的下降,其中:下降幅度最大的是LQ-23,林下经济发展水平指数从2012年的0.801 4下降到2018年的0.317 3,下降了约60%;而LQ-14、LQ-31降幅排在第二,下降了约50%。 表3 40个林业企业年度林下经济发展水平指数 表4 40个林业企业按照发展水平指数划分的发展水平状态(以2018年为例) (1)生态投入的动态变化。由表5可见:2012年至2018年,国有森工林区40个林业企业中,大部分林业企业都加大了对生态的投入规模。其中:LQ-32、LQ-3生态投入规模增加较为明显。在2012年至2018年期间,随着黑龙江省全面实施“天保工程”二期工程以及《黑龙江省生态环境保护“十二五”规划》等规划的逐步实施,在国家和地方优惠政策扶持以及林区广大林户的不懈努力下,LQ-32生态投入规模指数增加了约0.2,其森林抚育面积从2012年的10 000 hm2增加到2018年的13 413 hm2,增加了约34%;LQ-3生态投入规模指数增加了约0.16,森林抚育面积从2012年的18 000 hm2增加到2018年的20 753 hm2,增加了约15%;为LQ-32、LQ-3林下经济发展水平的提高提供了动力。而LQ-31的生态投入规模指数减少了约0.18,森林抚育面积从2012年的16 000 hm2减少至2018年的11 247 hm2,减少了约30%。 (2)资本投入的动态变化。在2012年至2018年期间,国有森工林区40个林业企业在资本投入规模上普遍减少,其中LQ-40、LQ-3等比较典型。LQ-40林业基础设施投资额从2012年的14 574万元至2018年大幅减少为670万元,从业人数从2012年的5 678人减少至2018年的4 099人;LQ-3林业基础设施投资额从2012年的8 072万元大幅减少到2018年的948万元,从业人数从2012年的6 963人减少至2018年的6 046人。在40个林业企业资本投入规模上减少幅度最低的是LQ-31,林业基础设施投资额从2012年3 284万元减少至2018年的975万元,但从业人数从2012年的4 379人增加到2018年的4 536人,以此为林下经济的发展投入足够的人力保障。 (3)产出效益的动态变化。在2012年至2018年期间,随着天然林资源保护二期工程的加快实施,以及黑龙江省地方林业发展“十二五”规划等规划的启动,国有森工林区各林业企业产出效益规模普遍增加;但是,依旧存在少数林业企业如LQ-23、LQ-31的产出效益规模出现了一定减少。其中:LQ-23产出效益规模指数从2012年的0.215 7减少至2018年的0.137 7,减少了约36%,尽管LQ-23在职员工年平均工资从2012年的26 377元增加至2018年的35 315元,但林下经济生产总值从2012年的72 196万元减少至2018年的7 831万元。 (4)发展结构的动态变化。在2012年至2018年期间,国有森工林区各林业企业发展结构呈现两极分化的趋势,部分林业企业的发展结构指数在降低,如LQ-14、LQ-31、LQ-23等,出现了林下经济产业发展从林下经济第二、第三产业退化至第一产业,以及林下经济发展占林业发展比例大幅降低;还有部分林业企业的发展结构指数在上升,如LQ-27、LQ-1、LQ-32等。 总体看,以LQ-31、LQ-32为例,在LQ-31从2012年至2018年林下经济发展过程中,出现了林下经济产业发展从第二、第三产业向第一产业转移,再加上生态投入规模和资本投入规模双重减少,导致了产出效益规模的减少,致使LQ-31林下经济发展水平大幅降低。而LQ-32在2012年至2018年的发展过程中,尽管在资本投入规模出现减少的情况下,通过积极地调整产业发展策略,加大生态投入规模,使得产出效益规模逐年增加,最终使得LQ-32林下经济发展水平也出现相应上升。因此,在相关政府部门对资本投入规模普遍减少的大趋势下,应积极发挥政府“看得见的手”的功能,对不同林业企业林下经济不同的发展状态作出相应的调整,以适应时代的发展。 表5 部分林业企业2012、2018年林下经济发展水平各评价指标指数 续(表5) 黑龙江森工林区的林下经济发展基础良好,一直是林区经济的重要组成部分,在现有丰富的林下资源基础上,如何依据各地区资源禀赋和地区特色产业基础,打造资源与特色相结合的多元化林下经济产业经营和运行模式,是之后发展的一个突破口。多样化林下生产内容和经营模式的结合,如种养结合、种采结合、采集旅游业结合等,打造不同形式、不同优势的林下经济产业带动林下经济的发展潜力,并促使黑龙江省国有森工林区经济产业完美转化,建议从以下三个方面考虑: 第一,完善财政投入机制。在林下经济多元化产业的形成时期,各级政府应因地制宜地发挥宏观调控功能,实施有利于特色经济结合资源禀赋的各项政策,对相关产业和经营主体灵活进行引导。政府财政资金的投入,是林下经济发展新型模式不可或缺的重大决策。在森林资源丰富的黑龙江省发展林下经济具有地理和地质的优势,财政资金的投入不但促进了经济的发展还保护了天然生态屏障,维护国家生态、粮食、国土的安全。在一定时期发展过程中,在原有林下经济产业基础上,针对黑龙江省林下经济发展的具体情况,逐渐增长财政资金投入刺激多元化林下经济产业链的形成。 第二,发挥林下经济的集聚与聚集优势,引导林下经济的经营主体做大做强企业,进而形成多元化产业聚集园区或产业基地,打造多元化林下经济产业集群,推动林下经济产业的集群优势,进而形成规模优势,以不同类别模式的产业集聚促进产业生产力的创新。林下经济发展的创新大多来源于多产业之间,产业与劳动力之间的相互依存。在林下经济产业集聚的发生并不是单纯性的,在产业间相互结合组织能形成新的技术支持、新的特色产业产品能迅速开拓市场。林下经济产业集聚,通过建立市场与林下经济产业组织之间的新的关联发展方式,改变竞争着力点与范围,集聚形成产业集群,有助于提高谈判能力,即可实现产业间的更大范围的竞争,又可以使市场从垄断企业中竞争向完全竞争转变,经济效率大幅度提高。产业的聚集形成新型的经营模式,能迅速提升生产产品交易贸易效应和竞争力效应,加速产业自身物质资源的建设、流动与重组。通过多元化产业集聚,扩张了生产经营规模,拓宽市场渠道,建立自有的交通枢纽运输网络,从而促使林下经济的组织规模、经济产业规模大幅度提升,具有市场影响力。 第三,积极引导林下经济引入创新科技,提升整体林下经济发展的科技水平,进而提升林下经济产业竞争力。林下经济由原始的林下采集模式,借助先进科技水平发展成为一个内部多样化林下经济产业,加大林下经济的内部科技结构的支撑力量。在此基础上,只要能够增加林下经济产品的经济附加值或产业延伸深度,甚至改善林下经济产业的加工水平或工艺,对于林下经济产业集群的形成和林下新经济产业链条的完善,都是至关重要的。而管理技术和经营能力的提升和加强,对于林下经济经营新模式和形成良性发展的林下经济新格局或布局,则尤为关键。进而促进林业资源的可持续利用和开发,形成新的经济增长点或积累更为雄厚的经济基础。在这期间,应科学的发展林下多元化产业和综合性服务系统。

2.2 各林业企业林下经济发展水平各构成要素的动态变化

3 政策建议