优化全社会研发投入结构 打造厦门高质量发展新引擎

林 智

(作者单位:厦门市发展研究中心)

目前,现代科学技术发展已进入大科学时代,高质量发展急需高水平科技供给和支撑。因此,面向“十四五”和中长期,厦门要打好关键核心技术攻坚战,打造具有国际影响力的区域创新中心,必须在整体加大全社会研发投入基础上,进一步优化研发投入结构。

厦门全社会研发投入结构现状

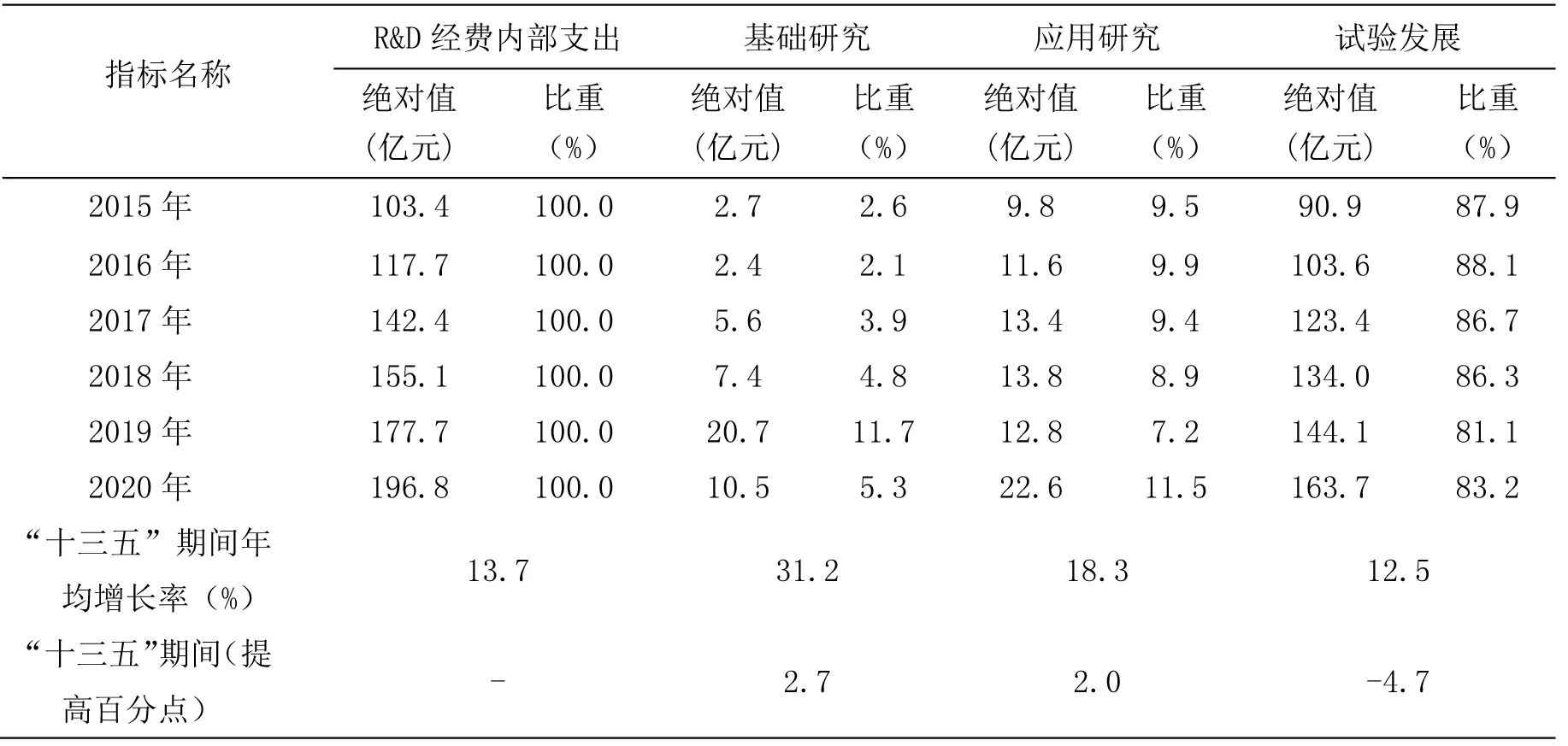

从全社会研发投入及结构(见表1)看,研究开发(R&D)经费内部支出增长相对较快,从2015 年的103.4 亿元增长到2020 年的196.8 亿元,年均增长13.7%。根据经济合作与发展组织(OECD)编写的弗拉斯卡蒂手册(Frascati Manual),研究开发活动可划分为3 种类型:基础研究、应用研究和试验发展。研究开发活动的三分法被国际组织广泛采用,成为世界范围遵循的标准。“十三五”期间,厦门基础研究支出从2015 年的2.7 亿元增长到2020年的10.5 亿元,年均增长31.2%,其中2019 年基础研究支出达到20.7 亿元,占全社会研发投入比重达11.7%,基础研究成为拉动R&D 经费内部支出增长的动力之一。应用研究支出快速增长势头初步显现,从2015 年的9.8 亿元增长到2020 年的22.6 亿元,年均增长18.3%,2020 年同比增长76.6%。试验发展支出从2015 年的90.9 亿元增长到2020 年的163.7 亿元,年均增长12.5%。

表1 2015—2020 年厦门全社会研发投入及结构

从全社会研发投入分主体及结构看,2020 年基础研究支出主体仍是高等院校和科研机构,分别达7.2 亿元和2.6 亿元。企业仍是全社会研发投入最重要的主体。2020 年企业R&D 经费内部支出162.1 亿元,占R&D 经费内部支出比重达82.4%。其中,企业是试验发展支出的第一大主体,高等院校是基础研究和应用研究支出的第一大主体。

表2 2020 年厦门全社会研发投入及分主体结构分布

厦门全社会研发投入结构存在问题

“十三五”末期,厦门全社会研发投入强度仅3.1%,未达到规划预期目标4%的水平。虽然存在规划目标设置偏高的问题,但全社会研发投入规模总体仍然不高,研发投入结构不平衡、不合理。

1.基础研究投入水平仍然较低

“十三五”以来,在国家大力倡导加大基础研究投入的背景下,厦门基础研究投入增长较快,包括中国福建能源材料科学与技术创新实验室(简称嘉庚创新实验室)等重大创新平台建设步伐加快。但从2019 和2020 年数值看其稳定性和可持续性仍然缺乏保障,在厦基础研究机构布局仍然较少,应用基础研究亟须加强,基础研究人才队伍、平台载体和体制机制也亟待完善。

2.应用研究桥梁纽带作用发挥不充分

应用研究是连接基础研究和试验发展的桥梁。一般来说,应用研究占全社会R&D 经费的比重应相应高于基础研究比重。应用研究投入水平的高低、应用研究的机制和成果转移转化的生态,将影响成果向产业化转化的成效,而稳定的应用研究与基础研究投入比例关系是发挥桥梁纽带作用的关键。从“十三五”期间两者比例关系看,也处于不稳定的局面。

3.企业向研发投入结构前端延伸不够

全球科技创新竞争逐步向应用研究、基础研究等前端环节延伸,科学、技术与创新之间的转化和周期越来越短。2020 年厦门企业应用研究投入占企业R&D 经费内部支出的比重仅1%,企业基础研究投入更加薄弱,表明目前企业及产学研合作向创新链前端延伸的动力和能力仍有不足。

优化厦门全社会研发投入结构的建议

厦门“十四五”规划纲要提出,到2025 年全社会研发投入强度达到3.5%,力争基础研究投入占全社会研发投入比重达12%以上。以2020 年全社会研发投入强度3.1%基数和2025 年GDP 1 万亿元预期目标测算,“十四五”期间厦门全社会研发投入年均增长需达到12%以上,基础研究投入年均增长需达到32%以上。为此,要重点以全社会研发投入内部形成合理结构关系为目标,在加大高校院所基础研究投入力度的同时引导适配相应应用研究投入,全面支持企业加大试验发展投入,贯通基础研究、应用研究和试验发展,优化全社会研发投入结构。

1.健全基础研究稳定支持体系

一是加大基础研究投入水平。结合厦门实际,以立法形式明确划定最低投入比例,以此固定和稳步提高厦门财政科技支出中基础研究投入比重,为重大科技基础设施、创新实验室建设等提供可持续的经费投入保障,并引导形成多元化基础研究资金投入机制。进一步鼓励企业联合高校院所加大基础研究投入,对企业基础研究投入实施税收优惠。二是优化基础研究布局。围绕核心关键技术攻关,布局应用基础研究,聚焦厦门优势和特色领域加强基础研究布局。加快构建国家重点实验室、省创新实验室等一批重大创新平台体系,加强基础研究工具支撑保障。三是完善基础研究体制机制。健全适应基础研究的经费管理制度,完善基础研究人才和团队激励机制,改进基础研究评价机制,完善基础研究国际交流合作机制。

2.扩大应用研究桥梁纽带作用

一是加大应用研究投入力度。以纵向和横向科研经费为基准衡量和估算,对同一科研机构内部的基础研究与应用研究之间的比例关系进行引导性优化和支持。从前端层面对基础研究项目后续的应用成果转化加大支持和投入力度,从后端层面对试验发展遇到的关键技术原理或“卡脖子”环节,加大应用研究中的基础性理论研究。结合到2025 年基础研究投入占全社会研发投入比重达12%以上目标,建议将应用研究投入占比逐步提高到18%,即宏观上按照1(基础研究):1.5(应用研究)的比例进行总量调控和优化,进而基础研究和应用研究加总的科学研究经费占比从2020 年的16.8%提高到30%。二是健全鼓励应用研究机制。探索设立厦门市科学研究(基础研究和应用研究)基金,优化基础研究和应用研究项目支持体系和投入结构比例关系,推动应用研究管理体制和运行机制创新,着重强化目标导向应用基础研究和纯应用研究项目部署。应用研究更多以工程研究中心和产学研合作为载体形式,要进一步加快引导和支持建立多方合作的应用研究投入机制。加快对传统科研院所进行分类定位和体制机制改革,实行区别化的组织管理、资源配置、科技评价、用人制度等改革创新举措。对以应用研究为主的科研院所,则以解决重大科技问题和满足市场需求为主要目标,以用户、专家和市场评价为主要评价方式,以国家重大任务和市场为资源配置的主要方式,进行绩效评价管理。产学研合作资金是应用研究的一大重要来源,建议在市级产学研补助经费管理机制中,扩大切块管理补助资金规模,根据切块单位实际情况,不设定封顶补助资金规模,完善弹性管理机制。三是加强应用研究机构的公共研究导向。强化应用研究活动的公益性和长期性,调整传统科研院所或新型研发机构倾向甚至过度投向试验发展导向,强化和引导重新回到应用研究功能定位和主业。引导清华海峡研究院、厦门半导体工业技术研究院等市场化运作新型研发机构,完善应用研究机制,通过基础设施投入、项目经费支持、成果奖励等形式,支持新型研发机构承担部分公共应用研究任务。四是优化提升应用研究平台载体。结合引进国际一流理工科院校和厦门科学城规划建设,充分发挥重大科研载体平台作用,加快部署应用研究系列平台载体,大力引进应用研究类科研院所。以应用研究为主体的科研院所为依托,围绕“十四五”及中长期重点发展的新一代信息技术、生物医药、新材料等战略性新兴产业,建立和完善一批应用研究和产业共性技术开发平台,面向企业需求进行集成创新和产业化示范。优化重组市级工程技术研究中心、工程研究中心、工程实验室和技术创新中心等应用研究力量,形成技术创新工程实体的平台,积极争创省级国家级工程研究中心、技术创新中心等应用研究平台,支撑高水平、战略性应用研究。

3.加强基础研究、应用研究和试验发展的衔接贯通

一是完善科学研究成果转移转化机制。构建厦门对接市内外科学研究成果的信息网络和合作渠道,通过举办优秀成果转化对接会、提供科技政策咨询及相关服务、提供孵化条件及应用场景等,拓展科学研究成果转移转化渠道,建立健全科学研究成果对接转化落地的工作机制。二是支持企业与高校院所搭建项目孵化、转化、中试平台。整合科研项目、企业创新资助、风险投资等多方资源,为共性关键核心技术、科技成果转移转化等提供从小试、中试到产业化推广的全方位支持。三是提升全流程创新链过程中关键中试平台的支撑能力。探讨设立中试投资基金,引导社会资本共同参与、改善科技金融环境等措施解决中试难题,推动完善创新全链条中的中试熟化环节。四是支持国家技术转移人才培养基地(厦门)技术经纪人培训。扩充厦门大学、中国科学院城市环境研究所等高校院所科技成果转移转化的专业服务队伍,探索建立高校院所技术经纪人制度,充分发挥技术经纪人在推动研究成果转移转化中的作用。

注

1 研发统计报表中,高校、科研院所研发统计由省级层面统计调查,且未对该类主体在厦的研发投入进行明确切块,也未能提供纳入该统计的名录库,因此无法从统计上对在厦高校、科研院所的应用研究及创新投入的详细分布情况进行进一步解构分析。同时,高校的科研经费管理,一般按照横向和纵向来源进行经费管理,并未对来源经费及投向按照基础研究、应用研究和试验发展的三分类进行管理。