新能源混合动力汽车能量管理策略研究

金传琦

(江苏联合职业技术学院无锡交通分院,江苏 无锡 214151)

0 引言

随着能源资源短缺和环境问题日益突出,低排放、低油耗的新能源汽车成为当今汽车工业发展的主要方向。新能源汽车主要包括纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池电动汽车三种[1]。其中纯电动汽车可以实现无排放,是最理想的新能源汽车。在我国,由于电池技术的不断提升和节能减排政策的引导,纯电动汽车技术发展较快,市场占比也逐年提高。但目前纯电动汽车虽然可以满足日常通勤,但在长途运输或者恶劣环境下的续航能力仍有不足;燃料电池汽车技术难度大,功率密度低且成本较高,难以大范围推广;而混合动力汽车既有纯电动汽车的优点,又可以利用石油燃料比功率高的特点,提高车辆的续航能力,因此该技术也越来越受到国内外主机厂的关注,例如丰田的普锐斯混动汽车、比亚迪的DM-i超级混动汽车等。

混合动力汽车具有电机和发动机两个动力源,其技术难点在于如何协调匹配动力系统使汽车性能处于最佳状态,在保证电池效率的同时,提高续航能力,减少废气排放。因此合理有效的能量管理策略对于提高车辆行驶的动力性、燃油经济性以及续航里程具有重要的作用,也成为了国内外学者研究的热点。

混动汽车的能量控制策略主要有规则策略和优化策略两种[2]。周能辉等[3]利用混动汽车工作时的电量状态和功率需求来制定能量规则控制策略,通过试验验证了该控制策略可以在不同的工况下合理分配转矩,提高电机和发动机效率。Lee等[4]设计并对比了混动汽车随机动态规划算法、人工神经网络算法及基于规则的能量管理策略的优劣性。Banvait等[5]人和王浩淼等[6]对逻辑门限能量管理策略进行研究和仿真,验证了该策略的有效性。关正等[7]提出一种混合功率分配策略,使用超级电容提高车辆的性能和续航能力。

基于此,本文以并联式混合动力汽车为研究对象,设计一种逻辑门限能量控制策略,并利用Matlab/Simulink软件进行建模仿真,验证所设计能量控制策略的有效性。

1 并联式混动汽车模型

1.1 整车动力学模型

混合动力汽车根据动力系统连接方式的不同分为串联式、并联式、混联式和复合式。其中混联式和复合式由于结构复杂,成本和控制难度高,目前还未推广使用;串联式结构简单,控制精度好,但能量利用率低,燃油经济性较差。因此本文选用并联式混合动力汽车作为研究对象。根据车辆动力平衡方程式(1)建立纵向动力学模型:

式中:Ft为驱动力;f为滚动阻力系数;m为汽车总质量;θ为道路坡度;CD为风阻系数;A为迎风面积;ν为车辆行驶速度;δ为旋转质量转换系数,取值为1.1;为车辆行驶加速度。

变速器输入端扭矩为:

式中:Treq为变速器输入端需要的扭矩;r为车轮滚动半径;jg、j0为变速器和主减速器传动比;ηg、η0为变速器和主减速器传动效率。

根据上式在Matlab/Simulink软件中建立整车纵向动力学模型。

1.2 主要动力部件模型

1.2.1 发动机模型

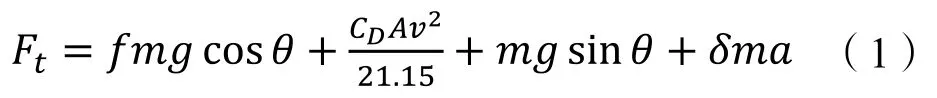

建立发动机模型的方法为理论建模法和实验建模法两种。本次研究采用简单有效的实验建模法,以实验采集的发动机转速、转矩及燃油消耗等数据建立发动机外特性关系,并结合实验得到的万有特性图1建立发动机模型。发动机的参数如表1所示。

图1 发动机万有特性曲线Fig.1 The universal characteristic curve of the engine

表1 发动机参数Tab.1 Engine parameters

发动机燃油消耗质量为:

式中:rcr为实验得到的燃油消耗率;T为发动机实际输出转矩;ω为发动机角速度。

1.2.2 电机模型

混动汽车中的电机有发电机和电动机两种工作模式,为保证电机正常工作,计算电机的最大功率:

式中:Ff为滚动阻力,Fi为坡度阻力。

由式(4)计算得到电机的最大功率为16.05 kW,因此选用额定功率为12 kW,峰值功率为18 kW的永磁同步电机作为混动汽车工作电机,并根据所用电机的外特性曲线建立电机模型。

1.2.3 电池组模型

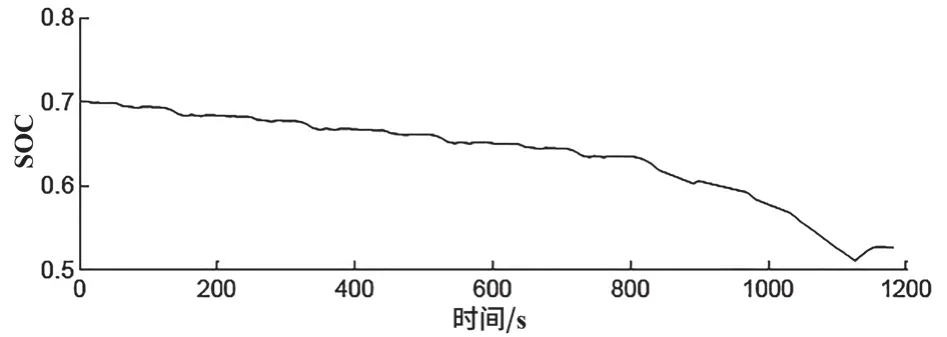

忽略蓄电池在充、放电过程中的非线性电化学反应,只考虑电池的外特性,采用串联阻容模型,根据式(5)计算电池SOC值:

式中:SOC(t0)为电池组初始SOC值,Qmax为电池最大容量;I为电池组总电流。

1.2.4 传动系统模型

传动系统的作用是改变转速和转矩,根据式(6)可得输入轴与输出轴的关系:

式中:T0、Tg为主减速器输出轴转矩和变速器输入轴转矩;ω0、ωg为主减速器输出轴转速和变速器输入轴转速。

1.2.5 驾驶员模型

混合动力汽车仿真方法分为正向仿真和逆向仿真两种。其中正向仿真属于闭环仿真,可以动态处理车辆的动力学信号,仿真精度较高,因此本文选择正向仿真,需要建立驾驶员模型,用于模拟输入油门和制动踏板信号。油门和制动踏板开度角α和β由式(7)计算:

式中:Temax和Tmmax为电机和发电机最大输出转矩;Tbmax为最大制动转矩。在建立驾驶员模型时,可以使用PID控制器模拟,控制器参数取为Kp=10,Ki=1.2,Kd=1。

2 能量管理策略仿真

2.1 能量管理策略设计与建模

并联式混合动力汽车的工作模式可分为纯电动驱动、发动机驱动、混合驱动、行车充电和再生制动五种,因此需要对工作模式进行切换策略设计,来实现对发动机和电机动力进行合理分配。并联式混合动力汽车的能量管理策略的设计思想主要是:以电机作为主要的动力源输出动力,发动机作为补充动力;同时利用电机馈能的优点,调整发动机的负荷使其尽量在高效区工作,起到“削峰填谷”的作用。为实现以上目标,本文选用并设计基于规则策略的逻辑门限能量管理策略,以下将对该策略进行设计。

基于规则策略的逻辑门限值能量管理策略主要是以最优的整车燃油经济性和蓄电池电量平衡作为优化目标,通过选择合适的工作模式和工作策略来使发动机和电机处于最优工作区间[8]。以行驶车辆的车速作为输入量,控制对象为车辆的需求转矩和蓄电池的SOC值,通过能量管理策略控制发动机和电机的输出转矩,完成整车的驱动力的合理分配。

逻辑门限值能量管理策略首先需要确定逻辑门限参数。其中静态门限参数主要包括蓄电池组SOC值的上下限SOCmax和SOCmin,由电池组参数决定;动态门限参数主要有发动机在工作高效区的最大和最小转矩Tmmax、Tmmin以及发动机最大效率转矩Tmopt这三个参数,该参数随发动机的工作实时变化,需要通过输入的发动机外特性关系数据得到。

逻辑门限参数完成设置后,需要建立控制规则,以并联式混合动力汽车的工作需求建立如下工作模式切换控制规则:

(1)当车辆行驶的输入需求转矩Treq大于Tmmin时,若蓄电池组的SOC值大于SOCmin时,切换为电机单独驱动模式,否则电机切换为发电机模式,回收能量对蓄电池进行充电。

(2)当车辆行驶的输入需求转矩Treq大于Tmopt时,若蓄电池组的SOC值大于的SOCmin时,切换为电机与发动机共同驱动模式,否则电机切换为发电机模式进行充电。

(3)当车辆行驶的输入需求转矩Treq大于Tmmax时,此时切换为电机与发动机混合驱动模式,共同输出驱动力。

根据以上所设计的工作模式切换控制规则,在Matlab/Simulink软件中编写M文件,完成能量管理策略模型的建立。

2.2 能量管理策略仿真

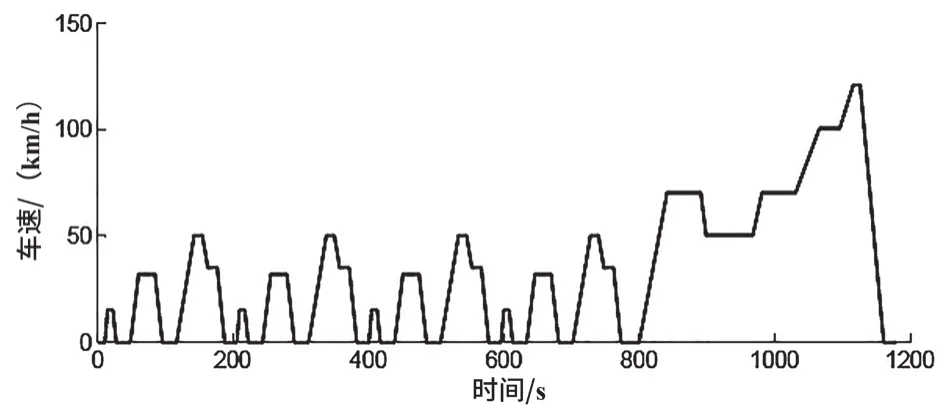

为了验证所设计能量管理策略的有效性,对所建整车控制模型进行仿真。仿真设置的平均车速ν为30 km/h,仿真路况选用新欧洲驾驶循环工况(NEDC),如图2所示,仿真的有效行驶时间为1 180 s,行驶距离为10.87 km。

图2 NEDC行驶循环试验工况Fig.2 NEDC driving cycle test conditions

设定蓄电池组的初始SOC值为0.7,仿真得到的结果如图3-4所示。

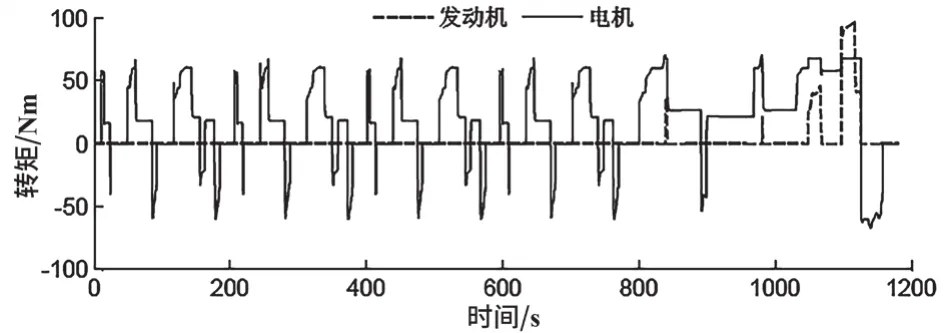

图3 发动机与电机转矩对比Fig.3 Comparison of engine and motor torque

图4 蓄电池组SOC值变化Fig.4 Change of SOC value of battery pack

由图3可知,车辆行驶在前800 s的市区路况时,发动机未工作,此时由电机单独驱动,处于纯电动模式;进入800 s后的市郊工况后,此时车速较高,转矩需求也较大,发动机开始参与输出转矩,工作模式切换为混合驱动。由图4可知,由于电机一直在工作,SOC值一直减低,尤其进入车速较高区域时,SOC值迅速下降,整个行驶循环试验工况SOC值降到0.53左右,电能消耗量为1.72 kW·h,通过计算得到的百公里油耗为5.18 L,与同等动力的传统汽车百公里油耗对比后,使用所设计的逻辑门限值能量管理策略提高车辆24.2%的燃油经济性,实现了节能减排的目的。

3 结语

本文通过分析并联式混合动力汽车的工作原理,使用Matlab/Simulink软件建立整车及主要部件模型,并选用和设计基于规则的逻辑门限值能量管理策略,实现对发动机和电机工作模式的切换控制。通过仿真结果表明:所设计的逻辑门限值能量管理策略可以有效提高混动汽车24.2%的燃油经济性,在保证车辆行驶动力性的同时减少油耗,减少尾气排放。