不同类型鼻窦炎患者鼻内镜术后鼻腔功能及嗅觉改变的研究

李凤,王涛

(北京市大兴区人民医院耳鼻喉科,北京102600)

鼻窦炎是耳鼻喉科的常见疾病,为鼻窦部黏膜慢性炎症所导致。鼻窦炎在我国成年人中平均患病率约为2.1%[1],临床症状主要表现为流涕、鼻塞、头痛和嗅觉下降等,会导致鼻腔功能异常,且鼻窦处黏膜长期受慢性炎症的刺激,可引起增生和肿胀等病理改变,最终导致鼻息肉的形成[2]。其致病因素和免疫机制复杂,有多种内外致病因素(变态反应、病毒、细菌和真菌等)与鼻窦炎的发病相关,同时遗传和解剖因素也可导致鼻窦炎的发生。临床常用药物和手术治疗鼻窦炎,大部分患者能痊愈,但少部分患有鼻窦炎的患者伴有过敏性鼻炎和哮喘等变态反应性疾病,导致病情反复发作,加重患者痛苦,降低患者生活质量[3]。部分患者需手术治疗,传统切开手术缺点多,如:打开鼻腔剥离鼻黏膜的创伤较大,出血多,易发生并发症等。近年来,鼻内镜手术逐渐发展成熟,已广泛应用于鼻窦炎的治疗中。鼻窦的病变在鼻内镜下清晰可见,有助于病灶干净切除和引流,还能避免对周围正常组织和鼻腔功能的破坏,是一种微创、有效和安全的治疗手段[4]。本研究通过鼻内镜下治疗不同类型鼻窦炎,观察其对鼻腔功能与嗅觉功能的影响,以期为临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

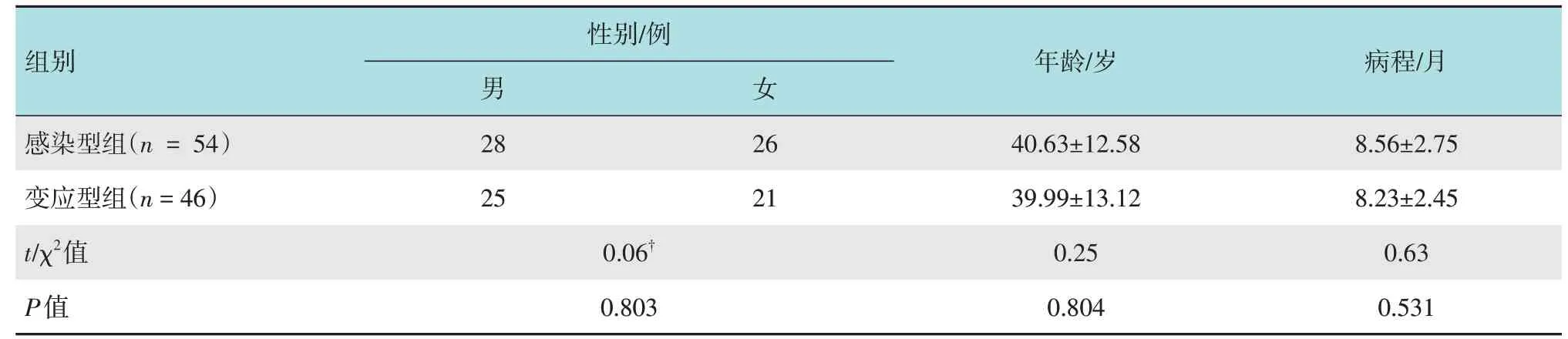

选择2019年6月-2020年6月收治的100 例鼻窦炎患者作为研究对象。患者在行鼻内镜检查时,均可见嗅裂黏膜肿胀,且出现半透明新生物,中鼻道可见脓性分泌物。根据病理检查结果将患者分成两组:变应型组与感染型组[5]。感染型组(n=54)中,男28 例,女26 例,年龄16~70 岁,平均(40.63±12.58)岁,病程为3 个月~15年,鼻塞50 例,鼻涕倒流12 例,流脓涕8 例,嗅觉减退或者丧失25 例,头痛16 例;变应型组(n=46)中,男25 例,女21例,年龄15~72 岁,平均(39.99±13.12)岁,病程为4 个月~14年,鼻塞41 例,鼻涕倒流8 例,流脓涕6 例,嗅觉减退或丧失23 例,头痛14 例。两组患者年龄、性别和病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general data between the two groups

纳入标准:①经检查和病理诊断为鼻窦炎者;②既往无鼻腔手术史;③无功能性鼻内镜鼻窦手术禁忌证。排除标准:①真菌感染者;②鼻黏膜其他病变导致的纤毛结构及功能障碍;③合并严重心脏病和肝肾功能障碍等基础疾病;④不接受手术治疗者;⑤不配合随访者。

1.2 手术方法

由同一位副主任医师职称以上的医生完成鼻内镜手术。彻底清除病灶后,对有鼻中隔偏曲者同时给予矫正处理,为了保证鼻腔的通畅,术后鼻腔淤血和分泌物每2天清理一次。

1.3 观察指标

1.3.1 临床疗效术后2 个月评估两组患者的疗效。显效:所有临床症状完全缓解,窦口在鼻内镜下显示完全开放,窦腔黏膜出现上皮化改变,无脓性分泌物;有效:临床症状明显减轻,窦口在内镜下显示开放良好,窦腔黏膜愈合良好,肉芽组织形成,脓性分泌物少量;无效:临床症状缓解不明显,窦口在内镜下显示为闭锁、鼻腔粘连和息肉形成,伴有较多脓性分泌物[6]。

1.3.2 鼻反射记录患者术前和术后2 个月鼻气道阻力、鼻腔容积(nasal cavity volume,NCV)、鼻腔最小横截面积(nasal minimal cross-sectional area,NMCA)和鼻腔最小横截面至前鼻孔距离(distance of minimal cross-sectional area from the nostril,DCAN)。

1.3.3 术后情况采用T&T 标准试嗅法评估两组患者嗅觉功能,用鼻腔鼻窦结局测试20 量表中文版(sino-nasal outcome test-20 Chinese Version,SNOT-20 CV)评分评估患者生活质量,Lund-Kennedy 鼻内镜评分评估患者鼻黏膜形态[7-8]。

1.3.4 术后病理术后2个月,两组患者术腔上皮化后,取窦腔黏膜作为标本,立即浸泡在浓度10%的福尔马林中固定,予石蜡包埋处理,取切片厚度4 μm,经HE染色处理后在显微镜下观察,随机观察5个低倍视野。

1.4 随访

术后随访半年,收集患者手术部位的鼻黏膜,并行病理检查。

1.5 统计学方法

选用SPSS 22.0 软件分析数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,行独立样本t检验;计数资料以例(%)表示,行χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

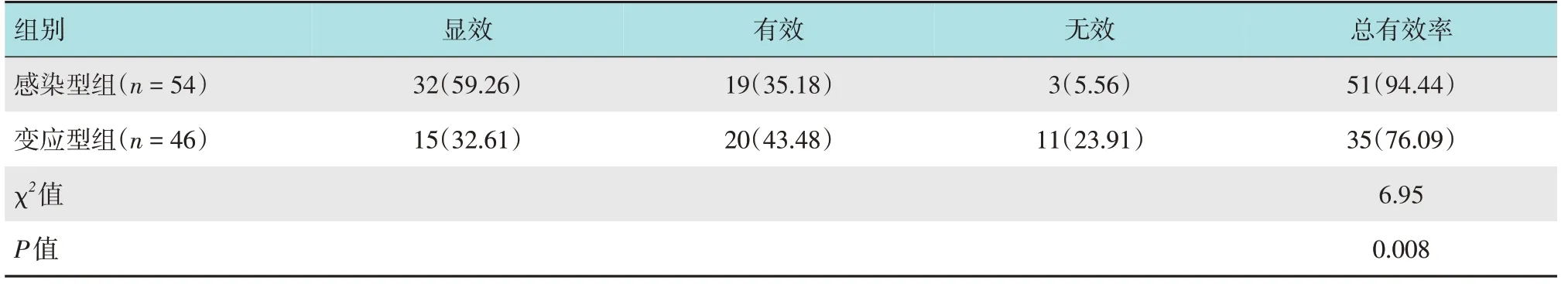

2.1 两组患者临床疗效比较

感染型组术后总有效率为94.44%,明显较变应型组的76.09%高,两组患者比较,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 两组患者临床疗效比较 例(%)Table 2 Comparison of clinical effect between the two groups n(%)

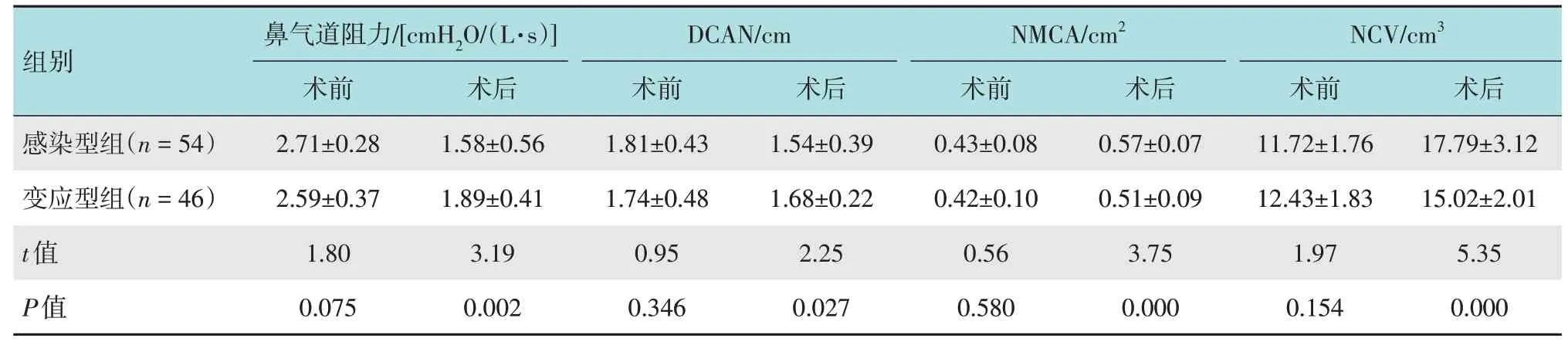

2.2 两组患者鼻腔功能比较

两组患者术前鼻腔功能各指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05);两组患者术后的鼻气道阻力较术前降低,DCAN较术前减小,感染型组明显优于变应型组,差异均有统计学意义(P<0.05);术后两组患者NMCA 和NCV 增大,感染型组明显较变应型组更大,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者鼻腔功能比较 (±s)Table 3 Comparison of nasal function between the two groups (±s)

表3 两组患者鼻腔功能比较 (±s)Table 3 Comparison of nasal function between the two groups (±s)

组别感染型组(n=54)鼻气道阻力/[cmH2O/(L·s)]术前2.71±0.28术后1.58±0.56 DCAN/cm术前1.81±0.43术后1.54±0.39 NMCA/cm2术前0.43±0.08术后0.57±0.07 NCV/cm3术前11.72±1.76术后17.79±3.12变应型组(n=46)t值P值2.59±0.37 1.80 0.075 1.89±0.41 3.19 0.002 1.74±0.48 0.95 0.346 1.68±0.22 2.25 0.027 0.42±0.10 0.56 0.580 0.51±0.09 3.75 0.000 12.43±1.83 1.97 0.154 15.02±2.01 5.35 0.000

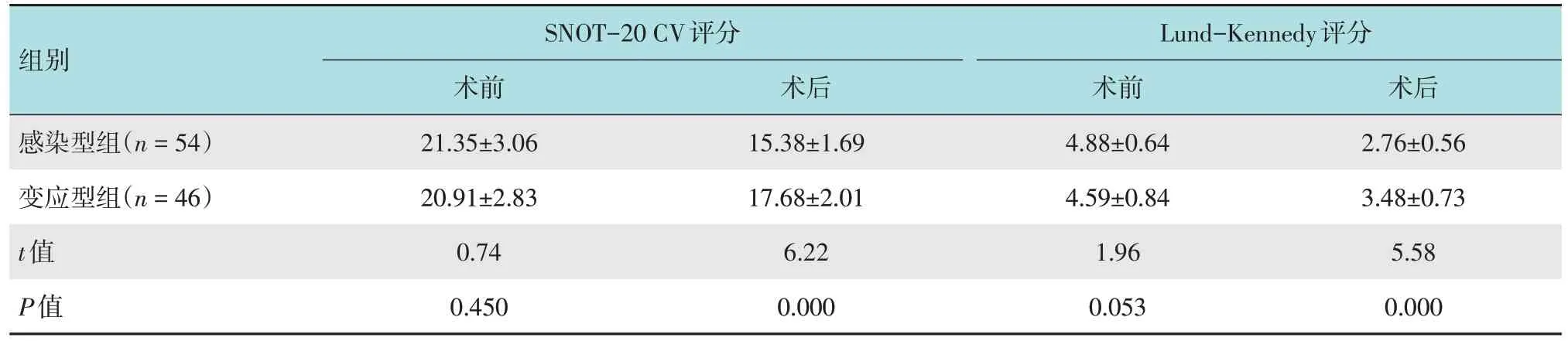

2.3 两组患者SNOT-20 CV 评分和Lund-Kennedy评分比较

两组患者术前SNOT-20 CV评分和Lund-Kennedy评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后感染型组SNOT-20 CV评分和Lund-Kennedy评分明显较变应型组降低,两组患者比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者SNOT-20 CV评分和Lund-Kennedy评分比较 (分,±s)Table 4 Comparison of SNOT-20 CV score and Lund-Kennedy score between the two groups (points,±s)

表4 两组患者SNOT-20 CV评分和Lund-Kennedy评分比较 (分,±s)Table 4 Comparison of SNOT-20 CV score and Lund-Kennedy score between the two groups (points,±s)

组别感染型组(n=54)SNOT-20 CV评分术前21.35±3.06术后15.38±1.69 Lund-Kennedy评分术前4.88±0.64术后2.76±0.56变应型组(n=46)t值P值20.91±2.83 0.74 0.450 17.68±2.01 6.22 0.000 4.59±0.84 1.96 0.053 3.48±0.73 5.58 0.000

2.4 两组患者术后鼻黏膜形态比较

感染型组术后鼻黏膜各种形态(纤毛缺乏、上皮细胞间隙增宽、上皮细胞指状突起连接处疏松、杯状细胞增多、纤毛排列紊乱、炎性细胞增多、间质水肿和黏膜下腺体增生等)发生情况明显较变应型组减少,两组患者比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者术后鼻黏膜形态比较 例Table 5 Comparison of postoperative nasal mucosa morphology between the two groups n

3 讨论

鼻窦炎的诱发因素多,且机制十分复杂,常见的因素有:纤毛系统功能障碍,细菌感染和过敏等导致黏膜肿胀,鼻腔或鼻窦黏膜增生凸起形成鼻息肉,但并非是真性肿瘤。鼻窦炎引起的鼻腔功能障碍和嗅觉障碍是常见的临床表现,具有迁延性,治疗困难,临床治愈率不高。目前,药物治疗对部分患者有效,但并不理想。仍有一些患者因药物治疗疗效欠佳,需要选择手术治疗[9]。由于鼻内镜微创且安全有效,被广大医者所接受。鼻内镜可对鼻窦部的解剖结构进行放大,视野清晰,操作灵活,能轻松经过狭窄鼻道和鼻腔结构,可在传统手术无法到达的位置进行手术操作,彻底清除病灶,通畅引流,恢复通气,加快鼻腔黏膜结构和功能的恢复[10]。但不同类型鼻窦炎的手术效果可能存在差异[11]。因此,探讨不同类型鼻窦炎术后鼻腔功能、嗅觉改变及鼻窦黏膜形态的变化,有助于评估手术效果,对存在问题及时改进,提高手术疗效和患者生活质量。

慢性鼻窦炎鼻息肉形成后会堵塞鼻窦部,增加鼻气道阻力,严重影响鼻腔功能。鼻气道阻力检查,可发现呼吸气流的相对阻力和鼻通气的功能状态。本研究显示,两组患者术后治疗效果较好,但感染型组术后总有效率明显高于变应型组(P<0.01);感染型组术后鼻气道阻力较变应型组低,DCAN较变应型组减小,NMCA 和NCV 较变应型组增大,SNOT-20 CV 评分和Lund-Kennedy 评分较变应型组低(P<0.05)。这提示:鼻内镜手术可解除鼻腔的机械性阻塞状况,提高鼻窦部的引流及通气功能,使嗅觉功能恢复良好,改善患者生活质量,而感染型的功能恢复更佳。随访发现,变应型组症状复发明显。原因可能是:虽然鼻内镜手术切除了病灶,阻塞被彻底解除,使引流更加通畅,但其变应性因素尚未从根本上消除,引起鼻窦过敏反应的因素始终存在,鼻腔和鼻窦黏膜的高反应性状态没有改变,黏膜水肿导致渗出物增加,可引起窦口再次变窄,出现堵塞,使窦腔内环境处于缺氧状态,pH 值降低,微生物繁殖加快,出现感染,从而使病情多次复发,难以痊愈[12]。术后2个月病理检查发现,感染型组术后的鼻黏膜各种形态(纤毛缺乏、上皮细胞间隙增宽、上皮细胞指状突起连接处疏松、杯状细胞增多、纤毛排列紊乱、炎性细胞增多、间质水肿和黏膜下腺体增生等)发生情况较变应型组少(P<0.05),说明感染型组术后鼻黏膜形态改善得更好。分析原因可能是:由于变应性因素的存在,使患者术腔黏膜水肿,免疫球蛋白E水平增高,嗜酸粒细胞浸润,囊泡、息肉持续时间及术腔上皮化时间延长,这些因素与术后复发有密切联系[13-14]。因此,变应性因素影响术后术腔的修复。由此可知,在慢性鼻窦炎伴鼻息肉患者的发病及复发中,不可忽视变应性因素的作用,加强术后抗变态反应治疗,可提高手术疗效,降低复发率,提高治愈率[15-16]。

综上所述,感染型和变应型的鼻窦炎通过鼻内镜手术后均可获得较好的疗效,且感染型术后鼻腔功能和嗅觉恢复均优于变应型,提高了患者的生活质量,但同时应注意控制变应性因素的作用。