从社会性角度浅析明太祖诸孙多犯重罪的原因

王浩淼

(安徽大学 历史学院,安徽 合肥 230000)

从明太祖朱元璋在洪武三年册封第一批诸子为一字亲王及十三年令其就藩各地开始,具有地方特色的分封制已无形地展开,此后近两百六十年,皇族无形被束缚在这种近似桎梏的制度中。宗室虽然始终都在思索如何突破祖制攫取更多生存空间,但是面对地位更高的大宗和代表中央的监察机构,他们又要克制以避免与中央直接抗衡。明太祖诸孙打开明宗室犯罪的缺口,他们所面临的政局也是极为特殊的,处于王朝开端与转折的交汇时期,为此,用社会与个人行为分析法来探讨他们犯重罪的原因具有一定的价值。

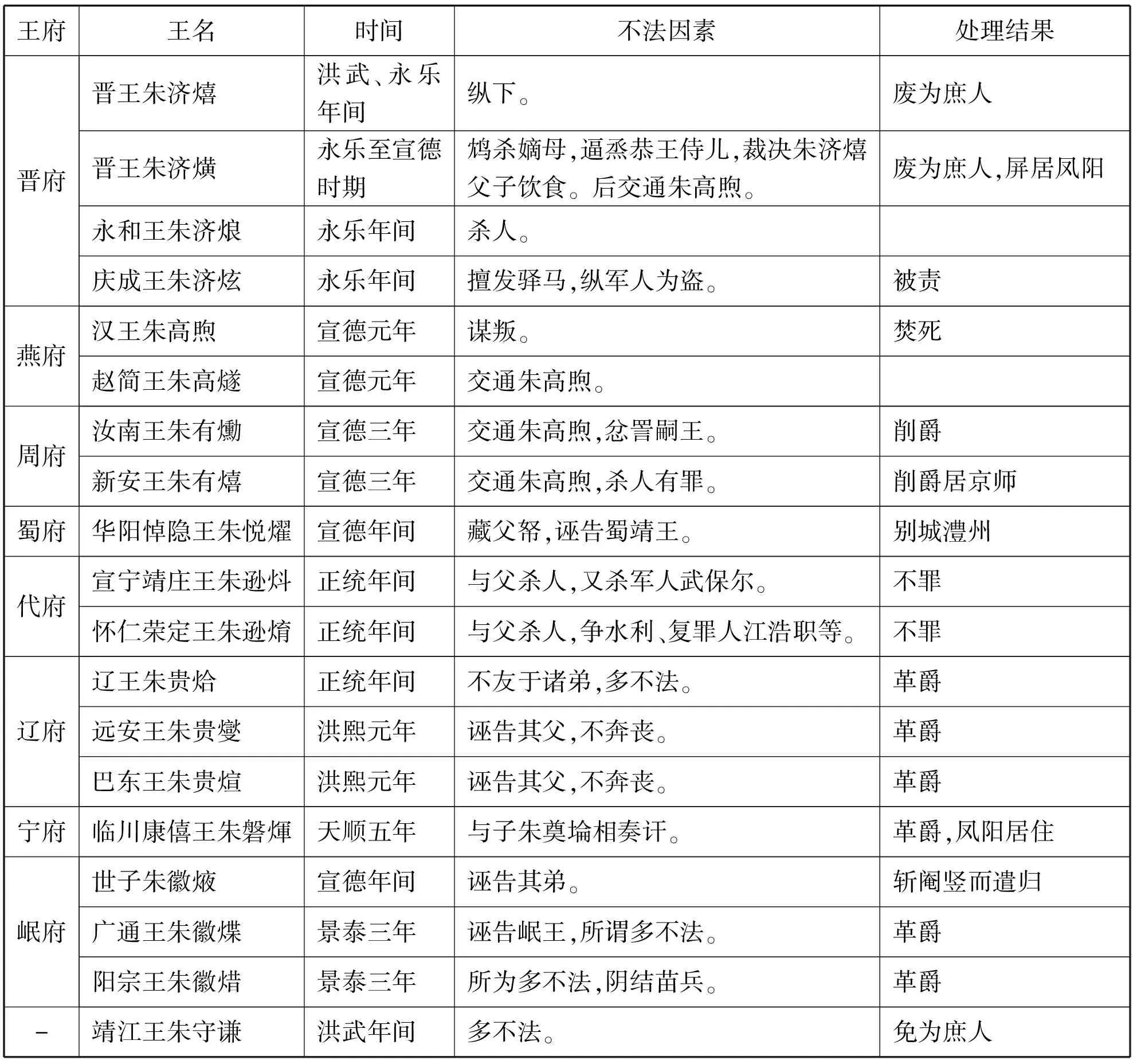

学术界对于明朝宗室犯罪有较高关注度,但均没有从某一代人员进行具体分析,尤其是针对处于矛盾交织下的明太祖诸孙的相关研究更是寥寥无几。关于明朝宗室,周致元先生曾先后发表两篇论文分析明朝宗室及其家属被软禁到凤阳的原因(包括犯罪类型)、过程和细则,以及与闲宅的区别。(1)参见周致元:《初探“高墙”》,《故宫博物院院刊》1997年第2期,第23—30页;《明代的宗室犯罪》,《安徽大学学报》(社会科学版)1997年第5期,第94—100页。对明宗室犯罪关注度最高的学者雷炳炎曾分别从祖制约束、犯罪查勘过程、罪宗安置、经济犯罪类型等角度考察了宗室犯罪的原因、朝廷处置手段和最终的结局。(2)参见雷炳炎:《论祖训对明代宗室犯罪判罚的影响》,《求索》2011年第6期,第231—234页;《论明代宗室犯罪的察勘取证与议罪方式》,《云南社会科学》2011年第5期,第126—131页;《明代宗藩经济犯罪述论》,《暨南史学》2009年第6辑,第257—267页;《闲宅与明代罪宗庶人的安置问题》,《湘潭大学学报》(哲学社会科学版)2011第4期,第133—136、150页。另外,明代分封制的一个显著特点是地域性,宗藩地域文化也是时下的热门话题,但是学者们通常把精力放于各地方的王府研究而非分封制本身。这些研究成果都是基于国家宏观制度或个体地域性来分析宗室从开始犯罪到居住凤阳高墙的过程,这就为笔者以个体、人文环境和分封制本身的局限性相结合来分析明太祖诸孙犯罪动机提供了研究的余地,本文对诸孙犯重罪的限定范围定于杀人、诬告、奏讦之罪及谋逆,统计见下表。

文献记载有大罪之太祖诸孙

明太祖凡二十五子、一侄,而在《明史·诸王世袭表》中载有109位太祖诸孙或侄孙,此外齐王的四子,湘王的一子未计入在内,犯罪者在太祖诸孙中所占比重为17.43%,且封地多在边塞,虽少于太祖诸子的比重(大于20%,如燕王、齐王、湘王、谷王、代王,此外晋、宁、辽的罪是后加的,潭王之死我们不能直接认定为“惧罪”),但是相较于宗室整体,第二代宗室出现了两起谋逆事件,涉及五位藩王(汉、赵、晋、广通、阳宗),涉案之广、罪责之深不得不引起后人的重视。太祖诸子虽多犯罪,却是国初血缘高于政治导向下的纵容和不稳定因素共同作用的结果,他们所犯的罪责具有普遍性,却无法在法律层面上被定性:湘王自认为是陈友谅后代而有抗拒之心;湘、岷、周王的罪责来源于建文削藩;辽、谷、齐、宁诸王所谓的罪责多是因不赞成靖难所积累的责难和血缘防闲而已;又如鲁、代王暴虐却并不被朝廷所约束,这些始封亲王对研究宗室普遍特点和制度更多具有借鉴意义(血缘遗传)。自第二代开始,政治开始起主导作用,宗室制度逐渐完善,朝廷的纵容措施逐渐淡化,宗室不再是最高贵族待遇的对象,而纯粹是政治的产物和皇家防闲的对象。因此,作为朝廷防闲所确定的一代,研究他们所面临的抉择对于探究明朝宗室制度可以起到重要的依托作用。本文拟从制度、环境、行为三方面入手分析第二代藩王犯罪起因。

一、分封的开始与地域化

当明太祖开始分封诸子时,尽管也存在嫡长子与诸子的地位区分,但是诸子之间在权力上很少存在不公平现象。所谓的不公平只是体现在分封区域的贫富差距和距离京师远近而已,嫡长子与诸子的地位不公平也因为诸子出镇到地方而逐渐淡化。但是当明太祖诸子进行第二次分封时,分封制的某些特征渐趋明显,即分封制与地域性的正式结合。第一次分封下,明太祖诸子是以传统的出镇方式进入地方行政系统,而其中的将兵、食邑、任官、奔丧、征辟等活动在魏晋南北朝时期就已经存在了,“哀痛者,父子之情;追谥者,天下之公……永绥禄位,以藩屏帝室”。(3)参见张廷玉:《明史》,北京:中华书局,1974年,第3560页。太祖对秦愍王的谥册可以反映明初分封制是以血缘为主导的贵族制度,除了太子朱标一脉,其余诸子之间的地位大体相等,嫡庶并没有特别的本质区别,我们也可以从谥字中有所发现,如太祖最宠爱的鲁王却被谥“荒”。所不同的是不同特征的区域要求王府的职能不同,边疆地区王府主武,内地区域王府主文,他们与朝廷不同居,也就不会直接涉及朝廷内的继承权问题,朝中皇权得到强化。另一方面,余子分封地方可以确保中央长子权的巩固,从而作为各地宗法制的典范。出于皇权集中的考虑,皇位是不可能被多人共同分享的,所谓假想的“一字并肩王”是根本不可能付诸实现,即使存在皇帝母亲、父亲、太子、舅舅甚至是同姓、异姓兄弟摄(代理)国的可能,但是从地位、影响和尊崇上来看,皇帝才是被公认的皇位所有者,其余人员只不过是辅政者而已。但是在封国体系上古盛行之时,国家的地域行政权是允许被多人分割共治的,封邦建土的初衷就是贵族代替国家管理土地,这些土地实际上成了各贵族的私人土地,而这在大一统帝国阶段是不允许发生的。

明朝诸藩王府开始第二次分封后,各王府宗长的权力仍然不能被多人共治,除了宗法制的约束外,明朝分封制本身也不允许出现这种情况,王府间也不再仿照西汉初国中有国的土地多层次分封,也不再拥有行政治理等权。亲王嫡长子袭爵,诸子降封郡王,但是绝大部分王府中的郡王仍与亲王同城,这就造成了一定的问题。亲、郡同城虽便于管理和监督,也可预防宗室过分渗入乡县势力以阻碍朝廷的赋役税收、行政管理机制的运行,但是父子、嫡庶、同母兄弟的矛盾因为双方长期近住来往的原因而不断被激化。费孝通先生曾从多方面考虑父子无法融洽相处的原因,笔者认为有必要在此重叙一下。明朝分封制中太祖诸子被迫转入地方,从此其子孙要在同城相处,但是太祖诸子的身份如今是父亲,也是国家政治的主要监督人,因此太祖诸子与诸孙的矛盾的起因有以下五点:第一,父子习性相近,对权势或财富的贪恋有趋同性。如代简王性格暴戾,以至于“潞城王以下四王血气方刚,学业未就,渐为气习”,(4)参见杨士奇、杨荣、杨溥等:《明宣宗实录》卷21,“宣德元年九月甲辰”条,台北:“中央研究院历史语言研究所”校印本1962年,第556—558页。性格与爱好在家族模仿下逐渐趋同,为日后犯罪埋下伏笔。但是不管父亲的性格如何不好,他都要求子女以后的行为不能学习自己,所谓“推己及人”,也就是将责任和理想寄托于子女。但是有些子女的习性已经受父亲行为或者地域环境,即基因与环境的影响,无法与纯粹的人生责任、理想融合,父子的隔阂会越来越深,用费先生的话就是“现实和理想的差别”。(5)参见费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京:北京大学出版社,2019年,第203页。第二,太祖诸子作为父亲,受其自身一代的文化浸染,然太祖诸孙随着社会变迁也会接受一些新的文化理念,尽管宗室教育的内容从本质上是大同小异的,但如果让太祖诸孙强行全盘接受诸子的文化理念,势必产生抵触。如波斯汗国的第三、四、五位可汗阿鲁浑、海合都和拜都笃信基督教,但是阿鲁浑的两个儿子合赞和完者都相继登上王位后转而信仰伊斯兰教,(6)参见勒内·格鲁塞:《草原帝国》,北京:商务印书馆,1998年,第509—528页。由于政治主导下的文化转变过快,两教的信徒时常发生冲突。如果在这种文化急剧转变下的儿子能不反对父亲,只有三种可能,即文化的包容性、儿子性格的包容性和条件的不成熟性。第三,父亲具有在社会结构中对家族的监督、管理职责,也是整个宗族、家族、家庭的管理者。太祖诸孙在反抗束缚与羁绊的道路上是需要一定的代价,遭受鞭策和训斥就是其中主要的代价之一。而宠溺子孙可能有违这种职责,至少可以从结局来看是如此。因此,父亲作为社会结构中的监督人,与处在生物结构中的发展人,是存在竞争和抗衡的阶段,当然也是为了维护自己作为宗长的统治地位。第四,从两性抚育来看,家庭结构中的分工一般以父亲作为社会抚育的主角,母亲作为生理抚育的主角,当然这不是绝对的,但至少在古代这种父权极为发达的时期是以这样的模式为主。费先生指出父亲的职责是充当严父的角色,(7)参见《乡土中国 生育制度》,第192—194页。人口所决定下的社会结构受到诸多挑战,反过来也会影响对人口有控制作用的家庭结构,儿子如果能在父权社会下成长,必然会面临严酷的社会压力,而父亲就是充当压力的媒介。明朝制度的转变恰能说明太祖诸子需要让他们的孩子适应社会的残酷性,因此当汉王朱高煦杀妃子后,其子朱瞻圻恶之,朱高煦奏请加罪于其子,使其守皇陵,(8)参见查继佐:《罪惟录》列传卷4,《同姓诸王列传》,杭州:浙江古籍出版社,1986年,第1258页。以此可见母子在生理上的感情确实远胜于父子之间的政治联系。第五,孩子早晚会取代父亲的地位,尤其是权力和财富是诱发这种加速取代倾向的主要因素。临川王朱磐煇与其长子屡次相互奏讦是父子斗争的产物,两人性格相似,趋利性占据了两人的心理主导因素,朝廷以临川王亏父道、长子失子职为由皆革爵为庶人,(9)参见李贤、陈文、彭时等:《明英宗实录》卷320,“天顺四年十月庚戌”条,台北:“中央研究院历史语言研究所”校印本,1962年,第6658—6659页。可见父子互讦之罪触犯大宗的体面和君主的地位,故要远过于兄弟互讦之罪,加之初期家庭矛盾上升到政治层面所造成的影响甚大且不知节制,朝廷处罚力度相对也会加大,这样也就会将互讦案例定性为重罪。

地域分封下的家庭斗争逐渐演进为家族模式,父子习性沿袭的同时,也加深了二者的矛盾,二者矛盾到达一定界限后又会再一次向外扩展,其中一个体现是父子的斗争延伸到兄弟之间,起因就在于长子继承父亲的地位和家族矛盾。关于兄弟矛盾的内部原因,首先是不同母亲的诸子之间存在斗争问题,嫡庶集团斗争和嫡子间个体斗争此起彼伏。父亲的母妃讲求尊卑贵贱,正妃是为长,继妃、侧妃是为次,媵妾、宫人是为卑,女妓是为贱,卑者以下无俸禄名位,其子女不得赐名请封上玉牒,正所谓嫡子以母贵,庶母以子贵。但是母亲往往护着自己的亲生儿子,儿子往往排斥非亲生的母亲,于是同城生活使家族斗争日益尖锐化,造成嫡子、庶子在权力、财富分配上的分歧。多一位兄弟就会少分一份财富,这是中国家族财产继承必须要面临的一个难题,这一类斗争案例如辽王朱贵烚不友于诸弟及其母(10)参见《明宣宗实录》卷110,“宣德九年五月癸未”条,第2478页。、华阳王朱悦燿谋夺亲王位而诬告蜀王朱友堉中有所表现。同母之下的兄弟或庶兄弟之间的争斗主要归结于相互竞争与排挤,继承者获得权力后,会防范同母弟或同为庶子的兄弟擅权。如果本支血脉断绝或遭遇不测,这些兄弟是爵位的最直接受益人。笔者发现了韩悼王去世时仍存有庶子而朝廷却令其弟袭爵的奇怪现象,该庶子后来又被本府宗人所害,现姑且认为该事例可能是亲兄弟之间权力的变相袭承以及承嗣制度在嗣子间有约束性的结果,其至少说明一点,由于贪婪基因的存在和防闲制度的压迫,同嫡、同庶兄弟之间的友好是相对短暂的,双方往往利用可以借助的机会明争暗夺以攫取权位,当然我们也可以从以多继少极易造成财产分割不均的原因来看待这类案例。辽王朱贵烚对待自己的亲弟弟朱贵燮、朱贵煊即如此,辽王以“所为多不法,怪臣父屡规谏意,欲陷害兼图袭爵”,于是称二弟曾诬告其父造反,其父去世后又不临丧,最终造成二弟被永远革除爵号(根据朱贵燮诸子在天顺二年的陈述,朱贵燮很可能是被诬陷的)。

明太祖之所以将其余诸子分封地方,除了防备宗室乱政外,减免权位继承竞争也是重要因素之一。太祖似乎意识到单以祖制来保障宗法制实施可能无法起到真正的效果,遍观历代,表面看儒学礼制占据主流,但是并没有哪个朝代真正完全遵循这个原则,汉换太子,晋废海西,唐举玄武,宋保金匮,元则多次遵循兄终弟及制。这种破坏宗法制的行为往往带来政治上的不稳定因素。在王权政治和官僚体系下,获得王位的长子并不能真正友爱诸弟,诸弟也不一定会尊崇长兄,汉有刘恒代侄、梁王刘武恃宠谋反;两晋南北朝的嫡庶竞争尤其激烈,是旁支承袭帝位后的畸形反映,如八王之乱的嫡庶纷争,(11)关于八王之乱,从出镇的特点和八王的血缘来看,共分成两个阶段:以永兴元年成都王颖离邺为转折点,前期主要以嫡庶争权为主,呈现出了从第三级旁系宗支到第一级嫡系宗室的演变模式,是一种从远支向近支的发展趋势;而成都王迁邺后,尽管矛盾主要反映在东西诸侯利益上,但是嫡庶矛盾仍占关键因素。以及晋东海王司马奕、宋明帝刘彧、齐明帝萧鸾均有废侄行为;唐有永王李璘反兄,南汉刘晟父子大杀宗室,宋有赵元佐、元侃之争以及濮王议案、济王之难;元朝则多次爆发兄终弟及的争斗。因此诸子就藩至少在政治上保证了符合伦序条件的继承者在家族内部的自主权,并以此缓和了储君对家族成员的戒心,进而减少亲王谋位和君主杀弟事件。由于多数人对权力与财富的贪婪,尽管会出现几位藩王友爱诸弟,但是在多数情况下宗室藩王家族内定然会出现权力争夺事件,即使在礼制文化传统悠久的鲁、淮、衡以及其周边地区也难以避免。在明代分封制处于起步阶段,就封于各地的第二代诸王不可避免地出现这类事件,这也是由制度本身只是立足于制定者的本位角度,忽略了可控环境因子多样性而导致的结果。

二、藩王性情、生存环境与明朝廷政策的转变

文化惯性是某一文化产生后,被后来者不断接受,并延续下来以成为传统。英国人类学家霍布斯鲍姆在《传统的发明》中认为,传统可以在延续性、重复性的仪式以及动作中被建构、发明出来。(12)参见霍布斯鲍姆:《传统的发明》,南京:译林出版社,2008年,第2页。重复性的行为与动作都可以看作是某一传统被惯性延续与被接受的具体表现,传统的延续所依靠的主要动力就是惯性与新生代的吸收。结合这一点,这些社会现象或体制的存在自然有行为者自己或社会运转的多方面因素。明代宗室是皇族,当社会承平后,他们无所事事也就成了贪婪者,但是明朝建文开始要对其采取防闲时,他们自然会表现得不适应。失去以往高贵、富庶、自由的生活,这些约束表现在现实生活的方方面面,藩王被要求几乎不能走出州府,不能与外界发生联系,乃至请名请封请谥等诸事也多受各种机构严格控制,贫穷的宗室甚至因为无法自食其力而每日只食一饼。

明朝的防闲制度有三类:第一,明太祖在分封初期设立的祖制,要求皇族在礼仪、政治、经济上必须遵守的规则;第二,分封制本身的等级性约束,即长子权;第三,建文以后所设定的国家制度约束。此前学者梁曼容已从军事、政治、王府官员等角度考察了从永乐到成化的宗室防闲内容,结合本文的社会性主旨,我们不妨从地域性角度看朝廷的防闲政策。宗室分封各地后,逐渐与地方势力融合,如藩王的姻家从洪武时期公侯贵族逐渐转变为地方官员,甚至这些姻亲有由武转文的趋势。宣德以后,“藩王活动空间的限定与婚姻的平民化,共同构成了限定藩王人身自由的政治藩篱”。(13)参见梁曼容:《明代藩王研究》,博士学位论文,东北师范大学,2016年,第167页。王府官员的性质发生了三大转变:从武官地位尊崇转向以文官为中心,逐渐由朝廷直接提名与决定,职能从辅佐转向监视。此外藩王的军权和其他行事权力逐渐丧失也是防闲的主要目标之一,朝廷禁止藩王与外蕃、诸司沟通,因此诸王在永乐防闲伊始,反抗斗争的形式主要体现在政治斗争,但在军事上他们的力量过于薄弱。尽管如此,生存环境的骤变仍激起了长期养尊处优的藩王们不满,他们发动各种可以依靠的力量进行反抗。宣德时期的汉王朱高煦谋逆极难成功,山东地理、经济条件虽然优越,但是仍然处于京畿的辐射下;而在景泰时期谋逆的广通王主要依靠土司,但土司力量不强,实力完全不敌卫所军。国家君主作为全国的宗长、社会结构的最顶层,为保证自己及本支的已有地位,防止家族其他成员效仿兵变或政治勾结,必须采取除分封制以外的其他抑制手段,这就印证当国家强盛或君主集权制处于上升阶段,就藩的皇族谋逆极难获得成功。

明太祖诸孙犯罪在很大程度上就是为了恢复自己所认定的自由和权力,对建文以后朝廷颁布的一系列防闲措施表示强烈的不满和抗议。宗室面对不公平的地域安置和政治上的防闲削藩,在贪暴基因的恿动下,以皇族自拟的身份要求恢复自由、实现权力平等、解除宗族奴役。而从朝廷角度来看,制度从放权到收缩的过程是第二代藩王所面临的最严峻的问题。于是,齐王朱榑与其三子从请罪态度很快转变为怨骂朝廷“欲为建文故事”;(14)参见《罪惟录》列传卷4,《同姓诸王列传》,第1219页。汉王朱高煦面对宣宗所派遣的使节说道:“永乐中信谗,削我护卫,徙我乐安。仁宗徒以金帛饵我。我岂能郁郁居此。”(15)《罪惟录》列传卷4,《同姓诸王列传》,第1258页。以此可见,永乐以后的第二次削藩政策是促成第二代藩王谋逆的主要原因之一。

三、藩王行为的模仿与借鉴

诸多藩王的不法行为在一定程度上与靖难之役所造成的影响有关。靖难之役从表面看是削藩政策下的一次皇位争夺事件,从尊卑角度看却是小宗在防闲政策下力求生存的一个缩影。明太祖诸子分封后,朝廷对诸子亲王约束力相对较小。建文帝即位后听从齐泰、黄子澄二人的削藩策后,开始削夺诸王的军事权力。当时多数王府仍处在第一代,尤其燕、宁、辽等藩王瞬间从享有军事权力期跌入朝廷防闲期,这是他们所不愿接受的;秦、晋等藩王虽也处在边疆并享有较强的军事权,但是已经进入第二代成员统治时期,其在皇族宗室辈分较低,因此他们即使有怨言也必须等待长辈的号令。燕王能采取军事夺权的优越条件是,无论是他的辈分还是对朝廷的影响和地位,都是很难有其他宗室贵族能够相提并论的。当然有学者质疑他的母妃可能是高丽人或蒙古人,但是不管怎样,他的地位和权力仍然在诸王中最有优势,也是最不想被削权的年长藩王之一。其嫡弟周王虽被封于河南,却处于南京的军事包围中,军事实力自然不能和边塞诸王,尤其是拥有辽东多部族联合军队的燕王相比,所以燕王能率先起事也就顺理成章了。对于肃、宁、辽、谷等不愿主动与南京对抗的诸王,他们在靖难之后仍饱受猜忌,或削或徙,自然也无法与永乐朝廷对抗。但自宣德开始,诸王的后代反叛情绪高涨,汉王作为燕王嫡支率先举兵,赵、晋与之通,甚至处于西北的庆王也被告发有逆举,此后太祖其他诸孙也蠢蠢欲动。查继佐曾认为燕王违背此前与宁王共同执政的誓言很可能是促成后来朱宸濠造反的原因之一,虽然这种看法不可全信,但是至少说明靖难之役所代表的由近支到远支的宗室谋叛是明太祖诸孙所效仿的对象,也是太祖诸孙谋求不合法承袭的起因。从汉王到广通王、阳宗王,他们的目的就是恢复权力、取代全国的宗长地位,阳宗王朱徽煠“妄自负,遂造轰王金宝,灵武、钦武二侯银印,改元玄元”,(16)参见《罪惟录》列传卷4,《同姓诸王列传》,第1242页。他已俨然自认可与朝廷并立,并以谶言作舆论依据。

在历史课堂中,历史老师在第一节课往往会向学生反复强调历史的借鉴作用,当然还有不少人认为历史从来没有借鉴作用,否则历史的灾难性事件为何不断循环出现?笔者认为,这两种极端性看法均具有一定片面性,即他们都只将借与鉴合二为一的看待,却没有借此看到社会结构的本质所在,实际上他们也违背了自己所认定的历史“借鉴”功能,没有辩证去看待两者。人在发展过程中,往往是过多侧重于借,或者是一种先借人后鉴己的过程,历史发展也是如此,许多的“鉴”却是多个历史因素在先对“借”的否定和本身惯性作用下的结果。如秦不设分封制,汉设郡国制、晋设诸王都督制等,他们都因建国以前的惯性使然,秦国本来就排斥旁支,楚汉之争也是六国贵族或功臣的崛起时机,因而不单单只是鉴于前朝。一个孩子试卷考差了,家长询问原因时,孩子说是这次考试太难了,考试难自然是对自己考得差的辩解,是一种“借”的行为,借助于自己所认为能够考好的试卷难度来进行比较,实际上旁观人都明白是他自己不够努力,即利用“鉴”的功能进行思考的人是那些旁观者或间接参与者,如孩子的父母、老师或邻居等。反观历史事件,何尝不是这样呢?行为者出于对自己行为的辩护,必须要“借”一个理由,当这个行为确实失败了,“鉴己”的功能才开始,但是“鉴”的出现恰是另一个“借”的开始。大礼仪之争时,不论是明世宗、张璁、桂萼等人,还是杨廷和、毛纪、梁储诸辈,他们都借用了汉定陶王和宋濮王的案例的某一个特点作为自己的理论依据,却想方设法否定对方的理论。事实上一个人做事情时确实要充分考虑“借”带来的动力,可以增加事情的成功率,至少在信念上能产生这种功效;而“鉴”本身带有一种不可知性和概率性,它需要考虑到历史上相关案例成功或失败的原因,造成的影响,如何化悲痛为力量等等。人常常会反过来思考,同样的情形,如今环境变了,主角变了,结果就不一样了,于是开始思索“借”的对象。我们可以用这种思路来看待历史上的人物、事件乃至制度,而接下来将要讨论的明藩王谋逆就是“借”的一种形式。(17)参见理查德·道金斯:《自私的基因》,北京:中信出版社,2012年,第3—4页。

自燕王朱棣的反叛取得实质性胜利后,他的进一步防闲政策激化了以后多位藩王的反抗行为。从汉王朱高煦模仿其父举兵反叛清君侧,到景泰年间岷府的广通王、阳宗王起兵自封为帝,宗室谋逆的规律是从近支到远支,从高爵位到低爵位。汉王模仿燕王的谋逆行为验证了“他成功了,我也拥有xx,我也会成功”的思维。广通王验证了另一种思维,“他能做,虽然失败了,但是我的xx更好,所以我能成功”。这两种思维都认为自己有一个很好的先决条件,现姑且叫优越参考物。汉王自认为自己的血统比他的父亲更纯正,他是嫡二子,而他父亲是太祖嫡四子(一说庶子);而且王府治所在东昌府,山东的地理位置向来优越,汉初大夫田肯曾对汉高祖说:“夫齐,东有琅琊、即墨之饶,南有泰山之固,西有浊河之限,北有渤海之利,地方二千里,持戟百万,此东西秦也。”(18)司马光:《资治通鉴》卷11,“汉纪三·高帝六年十二月”条,北京:中华书局,2013年,第372—373页。山东离京畿近,出其不意可达到奇效,何况当时晋王朱济烚、赵王朱高燧及新安王朱有熺等都与之通谋,不管从与藩王之间的关系还是地理条件看,汉王的条件都不比其父谋叛时差。广通王虽然没有护卫军,且只是郡王,但是所处湘南,朝廷很难直接来干涉,且其地少数民族势力、地方势力多与之合作。广通王自认为有异相,可以借用时人对郕王监国“篡位”的质疑来制造舆论,是“借”的有利依据,与黄竑上《永固国本疏》之目的相同,所以自诩定能成功。两人的自我优越性质的模仿就是“借”的表现,这种优越感并不是真的有利,只是行为者为了有一个“借”的对象而自我认同的一种主观性参考物,然后将自己的参考目标与模仿对象进行比较,究竟是否真的优越则由行为的结局和影响来衡量,而行为的主动性则掌握在行为者身上。

谋逆的初心只是反抗,谋逆行为是最开始反抗情绪累积的产物,是日渐积聚而成的结果,他们的本体意识只是为了阻止中央对自己权力的限制与干涉。换言之,除了模仿外,诸王的反抗行为存在反射性自卫,其目的是使个体自己或群体能够获得持续发展。建文削藩时,齐王被人奏告谋反,周王被自己儿子上告谋反,二人相继被软禁;湘王被人诬告后无以自明,于是自焚而死;肃王在这种氛围下自请内徙,辽、谷被召入朝,宁王被削护卫;燕王在这种情况下起兵也是出于自卫的考虑。同样汉王也是如此,齐王被削护卫而辱骂朝廷,代王被削护卫后将不满情绪发泄于自己的家人。反对削藩从而对抗朝廷是建文至宣德时期诸王共同的意愿,宣德以后的诸王逐渐习惯于防闲政策转而谋求经济利益,但是不管怎样,共同的反射性自卫是人与生俱来的表现形式,将之与模仿的动机相结合,太祖诸孙开始有了更高的优越感,谋逆心理也就更强烈。

可见,谋求叛乱的藩王所模仿的对象,其地位往往比自己更高,但是所考虑的参考物在个人心中却更具优越性。毕竟在每个人心中,地位比不上他人却要成功,个人必须具备与模仿对象更好的行为条件,这也是乘法法则中的一个特点。

四、结语

主要从分封制的地域性发展、藩王的性情与朝廷政策的转变和对靖难之变的模仿三个角度来分析明太祖诸孙犯重罪的社会性原因,其中自私性贯穿于整个犯罪的前后。明太祖将诸子分封各地,当诸子之子长大被赐封时,地域化的家族模式已经开始,一个家族中父子、兄弟的矛盾以政治斗争的形式展开。笔者对明藩王不同世代内心思维的分析认为,受到朝廷愈发严重束缚下的藩王到了第二代会有一次反抗的高峰期,此外朝廷的防闲政策也是宗室犯罪的主要因素之一。燕王发动的靖难之役是藩王从和平对抗演化到军事叛变的结果,其中不乏有很多运气成分,但是至少结局是胜利的。此后有数位藩王以此作为模仿对象实行武装叛变,他们的地位虽不如燕王,却在他们心中拥有自己的优越参考物,在当时现实强力约束和宗法制已深入人心的环境下,诸王的幻想是无法实现的。