高密度配合重化控处理对中早熟直播棉花生长发育和催熟效应的影响

张丽娟,秦宇坤,陈俊英,王玉萍

(江西省棉花研究所,江西 九江 332105)

长江流域是中国传统的棉区之一,半个多世纪以来以种植移栽棉为主,费工费时。棉田为实现棉地高产高效,长期采用套作种植方式进行多熟制生产,其中以油棉、麦棉套作种植方式居多,如秋季在棉花行间套栽油菜,春季在油菜行间套栽棉花[1,2]。随着劳动力成本的不断升高,用工多、劳动强度大、机械化水平低的种植方式严重制约了棉花生产的发展,植棉轻简化、机械化成为棉花生产的必然趋势。在当前轻简化植棉的新形势下,该棉区正在研究和推广麦(油菜)收获后[简称麦(油)后]直播棉[3-6]。直播棉因生长季节缩短,限制了棉花个体生长,但可以通过增加群体密度减少棉地损失。研究表明[7-9],适当增密可以提高群体成铃数,有利于棉花高产。但高密度下棉花个体与群体矛盾激化,再加上长江流域棉区棉花生长季(6—10 月)温度高、降水多、湿度大,易产生病虫害为棉花的生长发育控制提出了新的要求。因此,研究高密度配合重化控技术对实现麦(油)后直播棉花的高效生产具有重要意义。关于密度与化学调控对麦(油)后直播棉生长发育的影响,许多学者都有研究[10-12],但是上述研究均以早熟品种为试材,而早熟品种的棉铃普遍偏小,不利于人工采收,在机械化采棉尚未完全普及的长江流域,不受棉农欢迎。笔者前期研究表明[13],在长江流域鄱阳湖植棉区,中早熟品种适当晚播(5 月底前),只要密度适宜再加上合理的化学调控,能够取得和早熟品种相当的产量,且棉桃纤维品质好,可以代替早熟品种进行种植。因此,本研究以中早熟品种为试材,探讨高密度配合重化控技术下麦(油)后直播棉花的生长发育特征,探索中早熟品种在麦(油)后直播条件下的最佳群体结构和配套化控技术以及不同处理的化学脱叶催熟效应,以期为该种植方式下的棉花高产提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

以赣杂棉0906 为试材,于2020 年在江西省九江市棉花研究所试验基地开展田间试验。试验地为一年两熟制,属平原洲地围区,土壤为壤质灰潮土,前茬空闲。试验地耕层土壤pH 8.30,有机质6.10 g/kg、全氮1.24 g/kg、全磷0.61 g/kg、全钾9.60 g/kg,碱解氮147.00 mg/kg、速效磷2.40 mg/kg、速效钾155.70 mg/kg。

1.2 试验设计

采用裂区设计,主区为密度(D),副区为化控量(T)。密度设6.0 万(D1)、9.0 万(D2)、12.0 万(D3)和15.0 万(D4)株/hm24 个水平;化控量设2 个水平,分别为全生育期喷施有效成分98%的缩节胺(DPC)360 g/hm(2T1)和540 g/hm2(T2)。DPC 各生育时期喷施量为蕾期∶初花期∶盛花期∶打顶后=1.0∶2.5∶5.0∶7.5。重复 3 次,共计 24 个小区。

5 月12 日以开沟人工点播方式播种,各处理均为一畦双行等行距种植,行距0.76 m,按密度设置株距,小区为6 行区,行长9.50 m,小区面积43.30 m2。肥料选用尿素、复合肥和氯化钾,N、P2O5和K2O 用量分别为 195.00、78.80、156.00 kg/hm2,氮肥和钾肥分别用40%和50%作为基肥,剩余的量在初花期作为追肥,磷肥全部作基肥施用。10 月9 日下午,各小区喷施脱叶催熟剂欣噻利2 250 mL/hm2。其他田间管理参照当地种植习惯。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 农艺性状调查 9 月15 日,每小区选择10 株有代表性植株挂牌标记,调查株高、茎粗(子叶节处直径)、始果枝节位及其高度、中部(总果枝数第1/2处位置)果枝和上部(倒数第4 层)果枝的倾角与长度。果枝倾角指该层果枝与主茎之间的夹角;果枝长度是指该果枝从主茎到生长点的长度。

1.3.2 脱叶催熟效果调查 10 月9 日(喷施脱叶催熟剂前)和10 月24 日(喷施脱叶催熟剂后),分别调查各小区标记植株的叶片数、吐絮铃数和青铃数,计算吐絮率和脱叶率,公式如下。

1.3.3 产量及其性状测定 分小区实收计产,折算成公顷产量。于吐絮盛期每小区收取中部花50 朵,晒干后进行室内考种,测定平均铃重,轧花后测定子指、衣分。

1.4 数据处理

用Microsoft Excel 2003 进行数据基本整理,用数据处理软件DPS 6.5 进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 高密度配合重化控处理对棉花产量及性状的影响

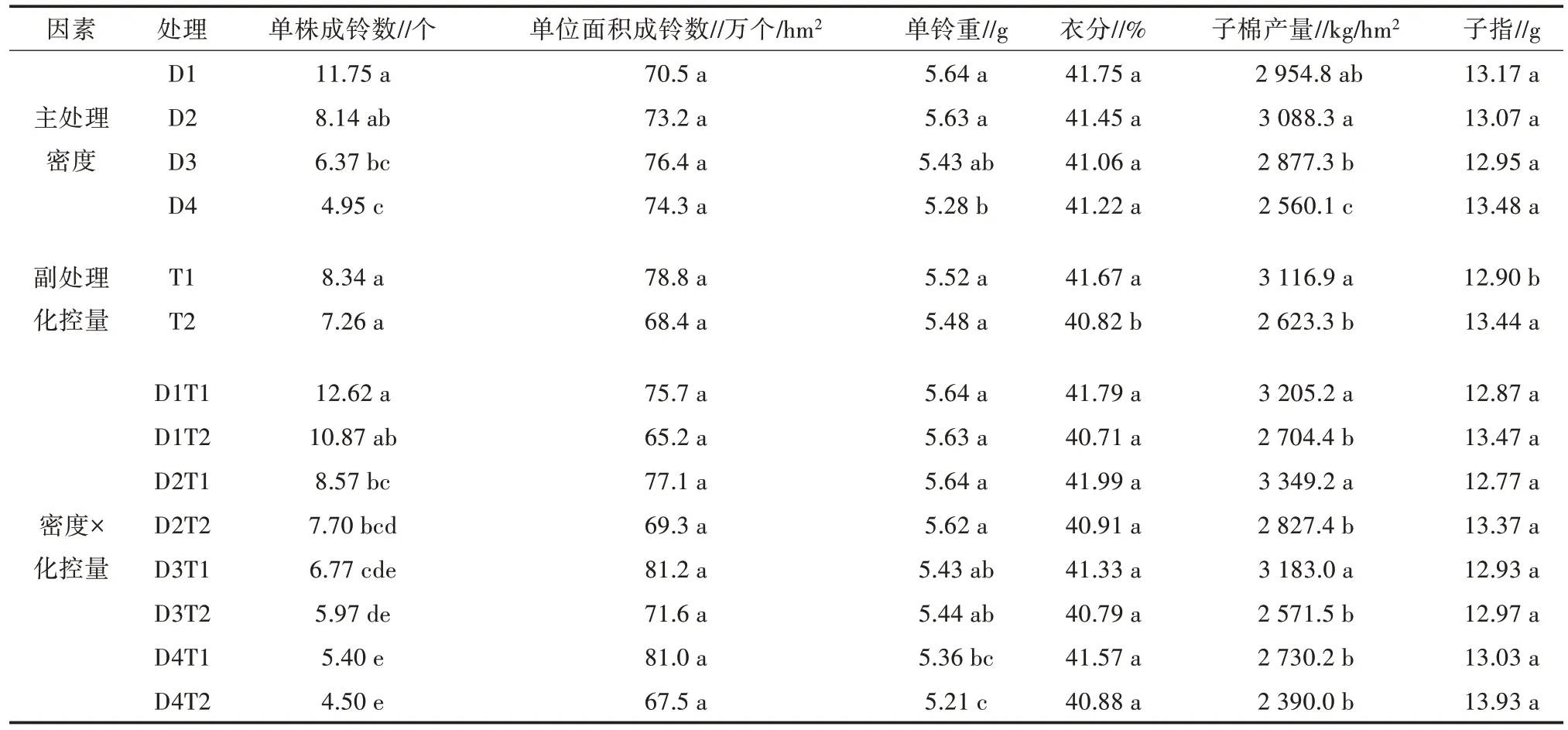

由表1 可知,各处理的子棉产量随着密度的增加先升高而后降低,D2 密度时产量最高,D2 较D3和D4 处理显著增产;同一密度下,T1 较T2 显著增产;在密度与化控量互作处理中,以D2T1、D1T1 和D3T1 产量较高,显著高于其他处理。单株成铃数随着密度的增加而逐渐减少,且差异明显,但单位面积成铃数不同密度间差异均不显著;同一密度下,各处理的单株成铃数和单位面积成铃数表现为T1>T2,但差异不显著;密度与化控量互作对各处理的单位面积成铃数影响不显著,对单株成铃数影响明显,以D1T1、D1T2 相对较多,二者显著多于 D3T1、D3T2、D4T1 和D4T2。化控量对各处理的单铃重影响不显著;随着密度的增加,单铃重逐渐减小,D1 和D2 显著大于D4,密度与化控量互作的各处理中,单铃重较大的为D1 和D2 处理下的4 个处理,显著大于D4密度下的2 个处理。密度与化控量互作对各处理的衣分和子指影响差异不显著,但同一密度下,衣分表现为 T1>T2 而子指表现为 T2>T1,说明重化控有增加子指而减少衣分的作用。

表1 高密度配合重化控处理对棉花产量及其性状的影响

2.2 高密度配合重化控处理对棉株农艺性状的影响

由表2 可以看出,密度、化控量及二者互作对各处理的株高影响差异不显著。茎粗随着密度的增大逐渐减小,D1 显著大于D2,二者均显著大于D3 和D4 处理;同一密度下,化控量对茎粗的影响不显著;密度与化控量互作对各处理的茎粗有明显影响,以D1T1 最粗,与 D3T2、D4T1 和 D4T2 之间差异显著。各处理之间的始果枝节位没有显著差异。随着密度的增大,始果枝高度有提高的趋势,D1 密度显著低于D3 和D4;同一密度下,不同化控量对始果枝高度没有明显影响;密度和化控量互作对各处理的始果枝高度有明显影响,以D1T1 最低,显著低于D3T1 和D4T2。密度、化控量及二者互作对各处理的上部和中部果枝倾角没有明显影响。随着密度的增大,上部和中部果枝长度有缩短的趋势,D2、D3、D4 密度处理均显著短于D1 密度处理;同一密度下,化控量对中部和上部果枝长度影响不显著;在互作处理中,随着密度的增大和化控量的增加,各处理的中部和上部果枝长度呈缩短趋势,以D1T1 最长,显著长于除了D1T2 以外的其他处理。

表2 高密度配合重化控处理对棉株农艺性状的影响

2.3 高密度配合重化控处理对棉株干物质积累的影响

由图1 可以看出,密度因素可以显著影响单株干物质积累,随着密度的增大和化控量的增加,单株干物质积累量有下降的趋势,其中D3 和D4 处理显著低于D1 处理,但副处理T1 和T2 间差异不显著。在密度和化控量互作的各个处理间,以D1T1 单株干物质量最大,显著高于 D2T2、D3T2、D4T1 和 D4T2 4 个处理。

图1 高密度配合重化控处理对棉株干物质积累的影响

2.4 各处理的化学脱叶催熟效应

由表3 可以看出,各处理在喷施脱叶催熟剂前的自然吐絮率有明显的差异,不同密度处理间,随着密度的增大,自然吐絮率有降低的趋势,D3 和D4 处理显著低于D1 处理;同一密度的不同化控处理间差异显著,T2 处理明显低于T1 处理;密度与化控量互作对自然吐絮率影响明显,随着密度的增大和化控量的增多,自然吐絮率会降低,D3T2 和D4T2 处理的自然吐絮率显著低于D1T1。喷施脱叶催熟剂后15 d调查表明,各处理的最终吐絮率差异不显著。从催熟效果(差值百分点)来看,自然吐絮率越低,催熟效果越好。不同密度、化控量及二者互作的各个处理喷施脱叶催熟剂后的脱叶率没有显著差异。

表3 各处理对化学脱叶催熟效果的影响

3 讨论

3.1 中早熟品种油后直播的可行性、适宜密度及DPC 调控水平

长江流域传统的育苗移栽种植方式,采用适宜密度2.25 万~3.75 万株/hm2配合缩节胺 150 g/hm2调控,可实现子棉产量 3 000~4 500 kg/hm2[14]。本试验中,中早熟棉品种在6.00 万~12.00 万株/hm2密度下,配合360 g/hm2的缩节胺进行调控,产量均超过3 000 kg/hm2,说明中早熟棉通过高密度重化控的技术进行麦(油)后直播可以达到与育苗移栽相当的产量。棉花产量由单位面积总铃数、铃重和衣分3 要素构成,其中衣分主要由遗传特性决定,而铃数和铃重受环境的影响较大,尤其是结铃性有较大的可塑性[15]。 在 密 度 为 6.00 万 ~15.00 万 株/hm2时 、360~480 g/hm2的缩节胺进行调控及二者互作条件下,各处理的单位面积总成铃数差异均不显著,说明在上述栽培措施下,中早熟棉麦(油)后直播的自我调节能力很强。铃重随着密度的增大有逐渐减少的趋势,在密度为15.00 万株/hm2时,铃重显著小于密度为6.00 万~9.00 万株/hm2时的铃重,化控量对单铃重影响不显著。但是,重化控能够使衣分降低而使子指增大,与刘燕[16]的研究一致。董合忠等[9]研究表明密度由低到中再到高,对应的熟相为轻度早衰到正常熟相再到略微贪青晚熟。杨长琴等[12]研究表明,重化控处理能够致使棉花熟性推迟。10 月9 日的吐絮率调查表明,随着密度的增大和化控量的增加,各处理的吐絮率显著降低,说明高密度和重化控使棉花熟性推迟,与上述2 位学者研究结果一致。试验条件下,密度为9.00 万株/hm2配合360 g/hm2的缩节胺进行调控的处理,单位面积铃数较高,铃重和衣分最高,导致最终的子棉产量最高。

3.2 密度与DPC 调控对中早熟棉农艺性状的调控效应

密度和化控是塑造棉花株型、协调群体结构的重要技术措施[17]。 张旺峰等[18]认为,密度过低个体得到发展但群体不足,产量低;密度过高个体生长受限制,生育后期叶面积指数下降早,难以获得高产;而合理密植则能协调好群体与个体的关系。本试验中,高密度群体配合重化控技术,使棉株主茎变细、始果枝高度上移、中部和上部果枝缩短,单株干物质积累减少,不利于产量的形成。低密度群体配合重化控技术,虽然个体得到发展但仍然受到限制再加上群体不足,导致产量不高。密度对棉花农艺性状的调控效应大于DPC 的调控效应,说明在构建合理群体时,应以适宜的密度群体为基础再用DPC 进行微调。

3.3 密度与DPC 调控对中早熟棉脱叶催熟效果的影响

本试验中,密度和化控量及其互作对喷施脱叶催熟剂的棉花脱叶效果没有显著影响。调查显示,随着密度的增大和DPC 用量的增加,棉花喷施脱叶催熟剂之前的自然吐絮率显著降低,与齐海坤等[19]研究结果有相似之处。各处理喷施脱叶催熟剂15 d时的吐絮率差异不显著,说明基础吐絮率小的棉花群体催熟效果更明显,与宋兴虎等[20]的研究结果一致。

4 小结

在长江流域鄱阳湖植棉区,中早熟品种油后直播的适宜密度为9.0 万株/hm2左右,用DPC 调控3 次以上,全生育期以不超过360 g/hm2为宜。由于试验只进行了1 年且设置的化控量梯度偏少,再加上化控效果受棉花长势、气候条件、喷施时间影响较大,因此中早熟品种在麦(油)后高密度直播条件下的群体结构及其配套化控技术需要进一步试验验证和研究。