大学生拖延人格与未来时间洞察力的关系:未来工作自我清晰度和生涯适应力的链式中介作用

滕姗洁 凌海蓉 陈实

摘 要 为探讨拖延人格与未来时间洞察力的关系,以及未来工作自我清晰度和生涯适应力的中介作用,采用简版一般拖延量表、未来工作自我清晰度量表、生涯适应力量表以及未来时间洞察力量表对407名大学生进行调查。结果表明:(1)未来工作自我清晰度在拖延人格与未来时间洞察力之间起中介作用;(2)生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间起中介作用;(3)未来工作自我清晰度和生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间起链式中介作用。

关键词 拖延人格;未来工作自我清晰度;生涯适应力;未来时间洞察力

分类号 B844

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2022.03.004

1 引言

近年来,我国高等教育招生规模不断扩展,全国在校大学生数量持续增加,导致大学生毕业后就业形式更加严峻(秦艳龙, 蒋承, 2021)。但在面临未来就业时,仍有部分学生缺乏自主未来目标,并对未来发展存在不同程度的无望感(孙铃等, 2015),而个体的未来发展取向会受到其时间管理倾向的影响(魏长骄, 苑璞, 2021)。為从时间维度来调节个体对未来的感知能力,研究者们开始着眼于未来时间洞察力这一概念(吕厚超, 黄希庭, 2005)。未来时间洞察力是指个体对于未来时间的认知、体验和行动倾向,是一种稳定的人格特质(黄希庭, 2004)。由于不同个体的时间框架存在差异,因此有人遇事主动积极处理,有人则行动迟缓拖延(Sirois & Pychyl, 2013)。如果个体面对任何事情总是拖延,缺乏对未来清晰的认知,难免会出现各种问题行为,不利于个体的成长。

“拖延癌”“拖延症晚期”已经成为部分当代年轻人自我评价时的标签,有研究者指出拖延已经成为大学生群体中的一个普遍行为(Geng et al., 2018)。国外研究者Steel(2007)把拖延定义为个体自愿地、不合理地推迟一项计划的行动,尽管个体知道这种拖延会带来消极后果。长时间的拖延行为会降低个体对于现在时间的敏感性以及对于未来时间的洞察能力(Sirois & Pychyl, 2013)。有关未来时间洞察力的研究显示,拖延与未来时间洞察力之间存在显著负相关:个体的拖延水平越高, 其未来时间洞察力越弱(Sirois et al., 2019),并且未来时间洞察力在调节模式与拖延的关系中起中介作用(Choy & Cheung, 2018)。有研究者从时间折扣的视角检验了时间洞察力影响拖延行为的中介机制,结果发现,未来时间洞察力对拖延行为的影响是以时间折扣为中介实现的(宋梅歌, 冯廷勇, 2017)。由此可见,拖延人格作为一种稳定的人格特质,会影响个体的未来时间洞察力(倪亚琨等, 2018)。

具有拖延人格的个体较少关注未来发展,对自己的定位十分模糊(Zabelina et al., 2018)。而未来工作自我清晰度是指个体对于未来工作易于想象和自我清晰的程度,是个体自我概念和未来职业行为之间的内在桥梁(Strauss et al., 2012)。研究发现,具有拖延人格的个体常常不合理地延迟行动,行为主动性水平低,影响自身的资源搜寻、保存和产生过程,从而降低个体的未来工作自我清晰度(候亮等, 2019)。从认知视角来看,未来工作自我清晰度在本质上是一种认知表征,与个体对未来取向的认知过程有关(张敏等, 2016)。而未来时间洞察力的结构包括认知、体验和行为倾向三部分,其中认知过程是指个体对于未来的期待与想象,对未来可能性的意识(宋其争, 2004)。如果个体缺乏清晰的未来认知表征,那么他对未来时间的认知能力就会较弱,进而可能影响其未来时间洞察力。基于此,本研究提出假设1:未来工作自我清晰度在拖延人格与未来时间洞察力之间起中介作用。

未来时间洞察力以“未来”这一时间框架进行研究,探讨个体对未来的知、情、意、行等所有问题(刘霞等, 2010)。未来时间洞察力高的个体往往对自己的生涯发展具有更高的自信心水平(Jung et al., 2015),生涯适应力作为个体生涯发展的潜在力量,是个体应对生涯发展的重要心理资源(赵小云, 郭成, 2010; 凌斌等, 2017)。它是指个体对于可预测的生涯任务、所扮演的生涯角色,以及面对生涯改变或生涯情境中不可预测的生涯问题时的准备程度(Savickas, 1997)。根据生涯适应理论模型,生涯适应力主要包括生涯控制、生涯好奇、生涯关注、生涯自信四个维度,共同构成个体独特的态度、 信念和能力(Savickas, 2005)。关注自身发展、洞察未来的个体是积极主动的,而持有拖延态度的个体,缺乏主动积极完成任务的信念,时间感知能力较差,从而影响其生涯适应力。已有研究表明,生涯适应力与未来时间洞察力之间存在显著正相关(Shen et al., 2017),其中未来时间洞察力所包含的未来效能感、未来目的意识维度也均与生涯适应力之间存在显著正相关(Cheng et al., 2016)。因此,本研究提出假设2:生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间起中介作用。

此外,以往研究已经证明,未来工作自我清晰度与生涯适应力之间存在显著正相关,个体的未来工作自我清晰度越高,生涯适应力水平也越高(Guan et al., 2014)。对未来工作自我清晰度与生涯适应力的进一步研究发现,未来工作自我清晰度与生涯关注、生涯好奇、生涯自信三个维度之间存在显著正相关(Taber & Blankemeyer, 2015)。根据生涯建构理论(Savickas, 2005),如果个体对自己的未来拥有清晰的认识,能够较为清晰地把握未来发展方向,那么生涯适应力所包含的控制、关注、好奇和自信这四个维度的发展会趋于平衡,个体的生涯适应能力会得到提高,也更能够增强对自己未来时间的洞察能力(Savickas, 2005)。综上,本研究提出假设3:未来工作自我清晰度和生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间起链式中介作用。

以往对于拖延与未来时间洞察力的研究主要集中在中学生这一群体,较多关注学习拖延与未来时间洞察力的影响(杜帅领, 朱艳丽, 2020; 金慧, 崔美玉, 2021; 李繁玲, 2020)。为了对拖延和未来时间洞察力的关系有更丰富的理解,本研究将关注的焦点从特定的学习拖延行为扩展到普遍的拖延行为,拟探究大学生群体中拖延人格与未来时间洞察力的直接关系,并检验生涯适应力和未来工作自我清晰度的中介作用,为提升大学生未来时间的洞察能力提供参考。

2 研究方法

2.1 研究对象

采用便利取样法,通过线上平台发放网络问卷,在江苏省高校大学生中共收集问卷445份。根据被试作答时间以及题目回答重复率对问卷进行筛选,所得有效问卷共407份,有效回收率为91.5%。其中,被试年龄19.24±1.14 岁,男生136人,女生271人;年级为大一159人,大二63人,大三117人,大四68人;专业类别为文科195人,理科79 人,艺术类133人;家庭居住地为农村140人,城市267人。

2.2 研究工具

2.2.1 简版一般拖延量表

采用Sirois等(2019)修订、张亚利等(2020)在中国文化背景下进行汉化的简版一般拖延量表。该量表由九道题目构成,属单维度测验。题目采用李克特5点计分,其中包括三道反向计分题目,量表总分越高表明拖延倾向越强。在以往研究中,该量表具有良好的信效度(张亚利等, 2020)。本研究中该量表的Cronbach s α 系数为0.82。

2.2.2 未来工作自我清晰度量表

采用Strauss等(2012)编制的未来工作自我清晰度量表,该量表共五道题目,采用李克特5点计分,单维度量表,量表总分越高表明未来工作自我的清晰度越高。在以往的研究中,该量表具有良好的信效度(高洁等, 2018)。本研究中该量表的Cronbach s α 系数为0.91。

2.2.3 生涯适应力量表

采用候志瑾等(2012)修订的生涯适应力量表,该量表共24道题目,包括生涯关注、生涯控制、生涯好奇、生涯自信四个维度,采用李克特5点计分,量表总分越高表明生涯适应力越强。在以往研究中,該量表具有良好的信效度(李栩等, 2013)。本研究中该量表的Cronbach s α 系数为0.97。

2.2.4 未来时间洞察力量表

采用宋其争(2004)编制的未来时间洞察力量表,该量表共有20道题目,包括行为承诺、远目标定向、未来效能、目的意识和未来意象五个维度。采用李克特5点计分,其中包括五道反向计分题目,量表总分越高表明未来时间洞察力水平越高。 在以往的研究中, 该量表具有良好的信效度(杨秀娟等, 2021)。 本研究中该量表的Cronbach s α 系数为0.89。

2.3 数据处理

采用SPSS 22.0对数据进行描述性统计和相关分析,采用SPSS宏程序PROCESS插件构建中介模型并结合偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法进行中介效应检验。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因素分析对共同方法偏差进行检验,结果显示,特征值大于1的因子共有十个, 第一个因子方差贡献率为38.06%, 小于40%的临界值。因此,本研究数据的共同方法偏差不严重。

3.2 描述性统计与相关分析

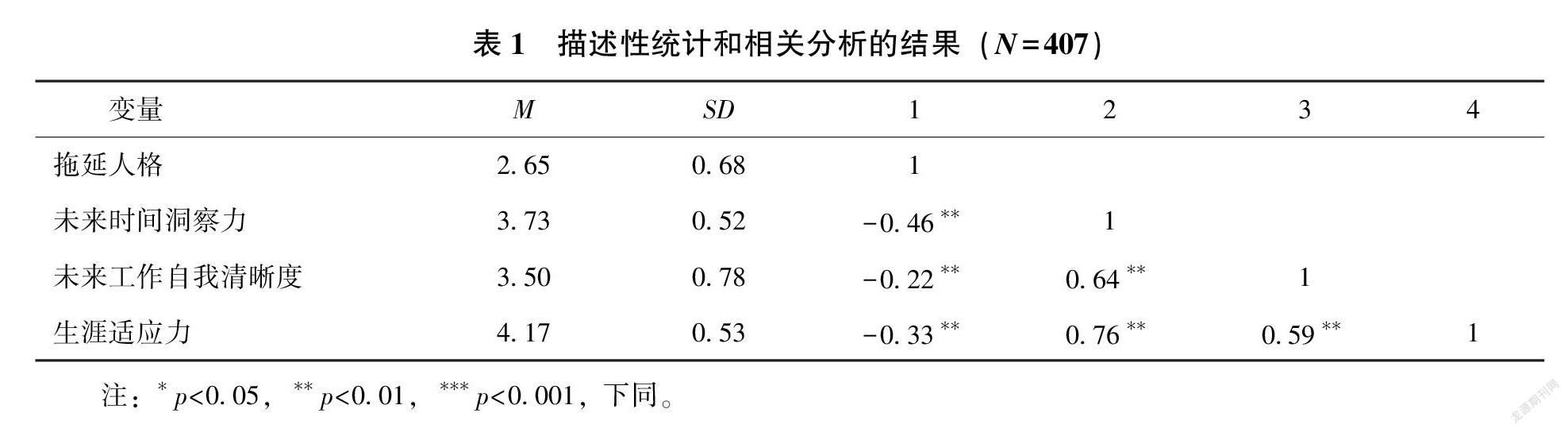

表1列出了各变量的平均值、标准差和相关矩阵。结果显示,拖延人格与未来工作自我清晰度、生涯适应力、未来时间洞察力之间均呈现显著负相关,未来工作自我清晰度、生涯适应力、未来时间洞察力两两之间呈现显著正相关。

3.3 中介效应检验

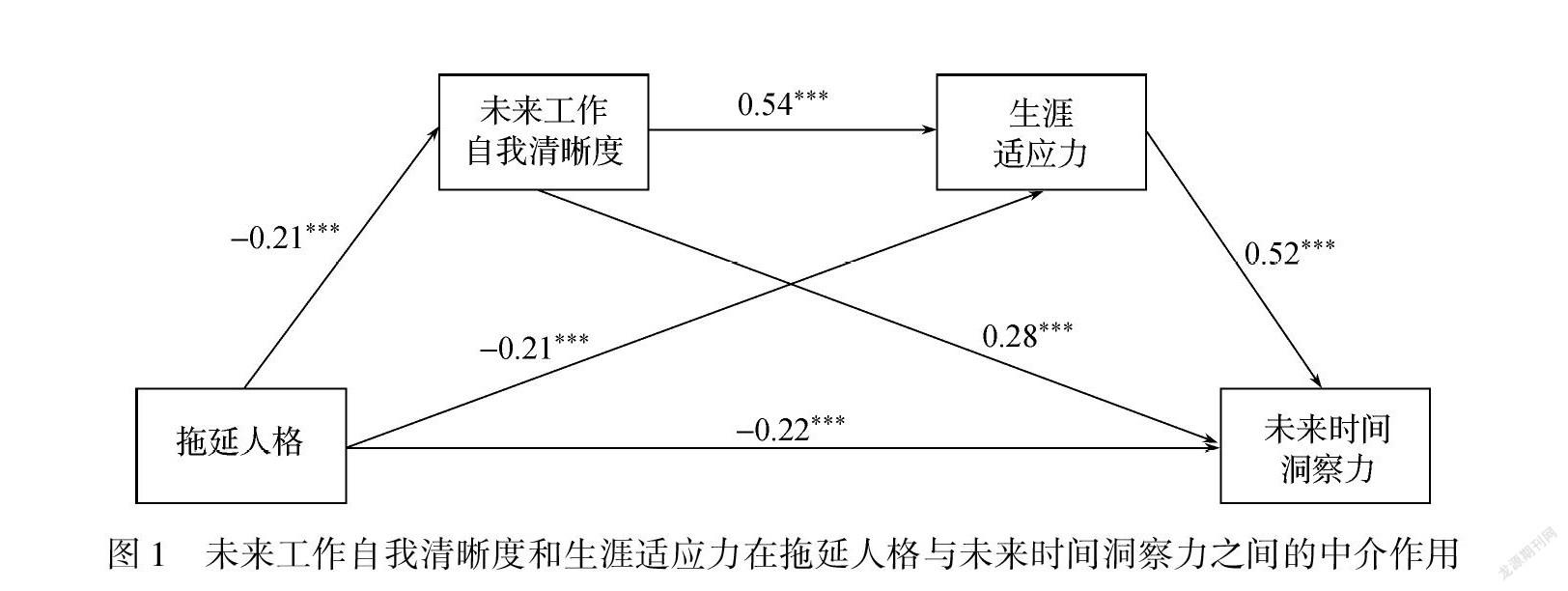

采用SPSS中Process组件的Model 6检验未来工作自我清晰度和生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力间的中介作用,在模型中将专业所属类别作为控制变量,并对所有主变量进行标准化处理,所得模型检验结果如图1所示。

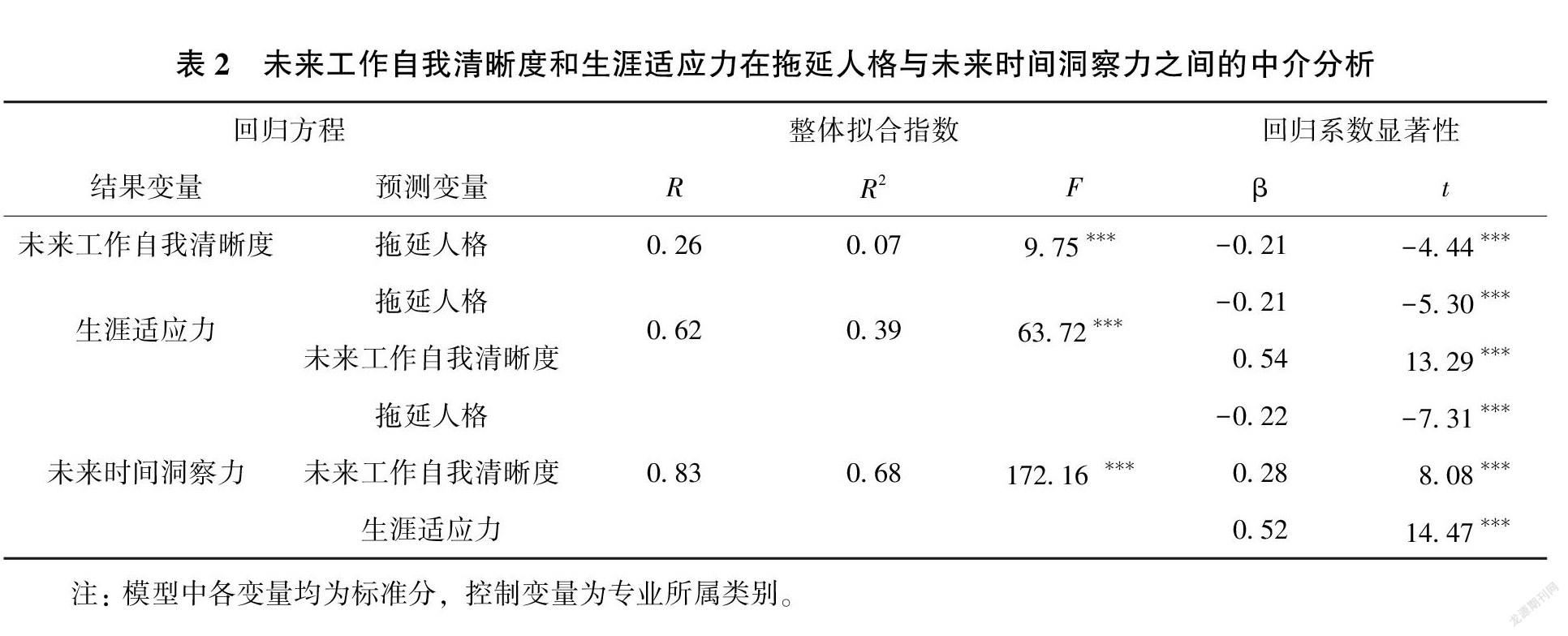

根据表2结果:拖延人格能显著负向预测未来工作自我清晰度(β=-0.21, t =-4.44, p <0.001)、生涯适应力(β=-0.21, t =-5.30, p <0.001)、未来时间洞察力(β=-0.22, t =-7.31, p <0.001),未来工作自我清晰度显著正向预测生涯适应力(β=0.54, t =13.29, p <0.001)、未来时间洞察力(β=0.28, t =8.08, p <0.001),生涯适应力能显著正向预测未来时间洞察力(β=0.52, t =14.47, p <0.001),上述每条路径系数均达到显著性水平。

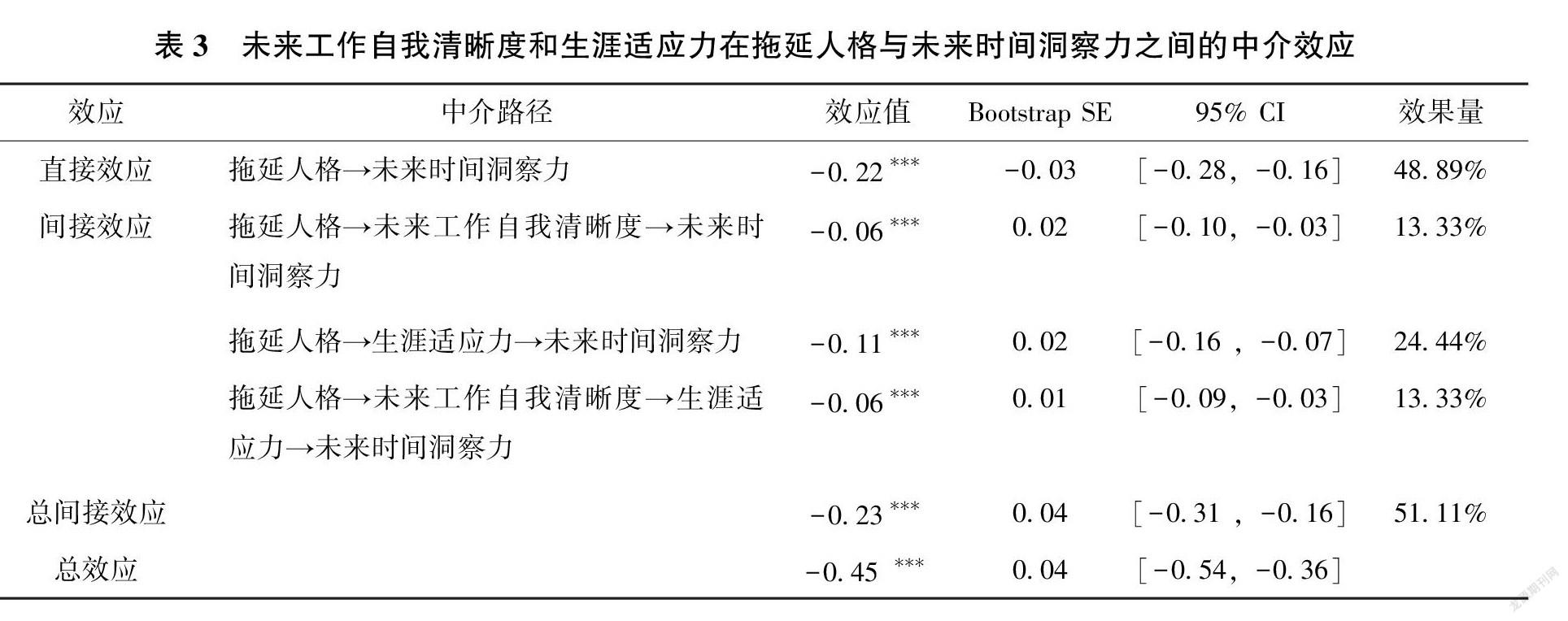

采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法,重复取样5000次,设置95%的置信区间,对未来工作自我清晰度和生涯适应力的中介效应进行检验。结果如表3所示,拖延人格预测未来时间洞察力的总效应显著,效应值为-0.45(SE=0.04, p <0.001), 其95%的置信区间为[-0.54, -0.36];拖延人格预测未来时间洞察力的直接效应显著,效应值为-0.22(SE=-0.03, p <0.001),其95%的置信区间为[-0.28, -0.16],效果量为48.89%;拖延人格预测未来时间洞察力的总间接效应也显著,效应值为-0.23(SE=0.04, p <0.001),其95%的置信区间为[-0.31, -0.16],效果量为51.11%。

拖延人格通过三条间接路径影响未来时间洞察力:拖延人格通过未来工作自我清晰度影响未来时间洞察力,其95%的置信区间为[-0.10, -0.03],中介作用显著,效应值为-0.06,间接效应占总效应的13.33%;拖延人格通过生涯适应力影响未来时间洞察力, 其95%的置信区间为[-0.16, -0.07], 中介作用显著, 效应值为-0.11,间接效应占总效应的24.44%;拖延人格通过未来工作自我清晰度和生涯适应力的链式中介影响未来时间洞察力, 其95%的置信区间为[-0.09, -0.03], 链式中介作用显著,效应值为-0.06,间接效应占总效应的13.33%。因此,本研究所构建的链式中介模型中包含的三条中介路径其效应均达到显著水平,且生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间所起到的中介作用效果量最大。

4 讨论

本研究探究了大学生拖延人格与未来时间洞察力的直接关系,以及未来工作自我清晰度与生涯适应力在两者之间的间接作用。结果表明,拖延人格对未来时间洞察力有显著的负向预测作用,即个体拖延水平越高,未来时间洞察力越弱,这与以往的国内外的诸多研究结果一致(倪亚琨等, 2018; Sirois et al., 2019; Zabelina et al., 2018)。拖延水平越高的个体,对未来时间的洞察力和敏感性会越弱(Sirois & Pychyl, 2013),严重的拖延甚至会给个体带来身心两方面的伤害(Pinxten et al., 2019)。但有关拖延人格影响未来时间洞察力内在机制的研究较少,因此本研究在综合大量前人研究的基础上,探讨了大学生拖延人格对未来时间洞察力的影响机制,通过中介效应分析发现,未来工作自我清晰度和生涯适应力在大学生拖延人格与未来时间洞察力的关系中起链式中介作用。这种中介作用通过三条间接途径实现: 第一,通过未来工作自我清晰度的独立作用;第二,通过生涯适应力的独立作用;第三,通过未来工作自我清晰度与生涯适应力的共同作用,且三条路径都得到了数据支持。

4.1 未来工作自我清晰度的中介作用

未来工作自我清晰度在拖延人格与未来时间洞察力之间起中介作用,即拖延倾向越高的大学生个体未来工作自我清晰度水平较低,未来时间洞察力越弱。以往有关未来工作自我清晰度人格影响因素的研究较多关注主动性人格,主动性人格水平较高的个体,其未来工作自我清晰度越高(Cai et al., 2015)。主动性人格的个体能够积极主动地采取行动来影响其周围的环境(Bateman & Crant, 1993),而拖延人格的个体总倾向于延缓自己的行动、推迟自己的计划(Steel, 2007),作为与主动性人格特质截然不同的拖延人格,可能与未来工作自我清晰度之间存在显著负相关,且在本研究中已经得到证明,在一定程度上扩展了以往对未来工作自我的研究。先前研究中指出应多加探讨影响个体未来时间洞察力产生与发展的因素(李妍, 2012; 张敏等, 2016),在本研究中,未来工作自我清晰度能够正向预测未来时间洞察力。未来工作自我清晰度越高,意味着个体对未来世界的认知能力越强,对未来时间的洞察力水平也就越高,这也从认知的视角丰富了未来工作自我清晰度与未来时间洞察力之间的关系研究(张敏等, 2016)。未来工作自我清晰度关联个体的自我概念和生涯发展,面对动荡不安、变化迅速的社会环境,大学生若想取得生涯成功,关键能力之一就是要增强未来工作的自我清晰程度(Ryan & Deci, 2000)。清晰的未来工作自我长期存在于个体的认知中,随着时间的推移,个体会不断地思考未来自我发展(朱萍萍等, 2014)。清晰的未来导向能够帮助个体更好地认识自我,大学生正处于生涯发展和职业探索的关键时期,应主动培养未来意识,明确生涯目标,提高自身职业竞争能力。高校教师应为学生提供相关的生涯咨询服务,帮助他们澄清未来的职业理想并初步构建未来生涯框架。

4.2 生涯适应力的中介作用

生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间起中介作用,即拖延倾向越高的个体生涯适应力水平越低,未来时间洞察力越弱。个体的生涯适应力受到自身人格特质的影响(赵小云, 郭成, 2010),拖延水平高会降低个体的生涯适应力,从而对未来时间洞察力产生消极影响。根据生涯建构理论(Savickas, 2002, 2005, 2013),生涯适应力所包含的生涯控制、生涯关注、生涯好奇和生涯自信四个维度的发展有迟缓或者不平衡的时候,个体可能会表现出对于未来消极悲观、毫无计划(赵小云, 郭成, 2010)。生涯适应力和未来时间洞察力之间存在显著正相关,和以往研究结果一致(Cheng et al., 2016; Shen et al., 2017)。从时间视角看,如果个体对于目前已经或者将要发生的事情总表现出拖延倾向,对自己生涯发展缺少自信,缺乏清晰的发展目标,生涯适应能力较弱,会影响到个体的未来时间洞察力。生涯适应力作为个体生涯发展过程中重要的能力,能够直接预测个体未来的职业成功(凌斌等, 2017)。而调查研究表明,目前大部分高校学生难以在毕业后顺利完成生涯身份转换,提高生涯适应力已经成为高校教育的重要任务,而该目标能否实现与高校的生涯輔导工作成效有很大关系(王梦凡等, 2021)。因此,高校应适时开展生涯教育,鼓励学生主动进行生涯探索,提高生涯适应能力,通过开展生涯辅导讲座、开设生涯教育课程等一系列手段对大学生进行积极干预,为其生涯发展奠定良好的基础。

4.3 未来工作自我清晰度和生涯适应力的链式中介作用

本研究发现,未来工作自我清晰度和生涯适应力在拖延人格影响未来时间洞察力的过程中具有链式中介效应,构成拖延人格→未来工作自我清晰度→生涯适应力→未来时间洞察力的间接影响路径。未来工作自我清晰度与生涯适应力之间存在显著正相关,即未来工作自我清晰度越高,个体的生涯适应力就越强(Guan et al., 2014; Taber & Blankemeyer, 2015)。而如果个体拖延水平越高,未来工作自我越模糊,生涯适应力就越低,因此导致个体的未来效能感降低,未来意向不够清晰,缺乏未来目的意识和远目标定向。以往的研究虽然多次验证拖延与未来时间洞察力之间的关系(Sirois & Pychyl, 2013; Sirois et al., 2019),但对两者之间中介机制的研究相对较少。本研究探讨了未来工作自我清晰度和生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间的链式中介作用,为将来拖延人格与未来时间洞察力之间影响机制的研究提供了一定的参考。此外,本研究的结果对于减缓学生的拖延行为、提高未来时间洞察力的教育实践具有一定的参考价值(王益彬等, 2022)。研究结果提示应引导大学生减少拖延行为,增强未来工作自我清晰度,培养生涯适应能力,以提升其未来时间洞察力。学校在教育过程中应该重视学生生涯规划能力的培养,引导学生思考自己的生涯倾向,加强自身生涯认知,合理地进行生涯规划。

4.4 研究局限

本研究也存在一定的局限。第一,采用的主要方法是横断研究,对所选取的变量进行问卷施测,以收集数据进行分析,本质上不能揭示变量间的因果关系,未来研究可以采用纵向研究或者行为实验的方法进行更加客观、准确的研究。第二,所选取的被试均为大学生,被试群体较为单一,未来可对不同年龄、不同地域的被试群体进行研究。

5 结论

本研究所得结论如下:(1)未来工作自我清晰度在拖延人格与未来时间洞察力之间起中介作用;(2)生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间起中介作用;(3)未来工作自我清晰度和生涯适应力在拖延人格与未来时间洞察力之间起链式中介作用。

参考文献

杜帅领, 朱艳丽 (2020). 农村中学生坚毅人格与学业成就的关系: 学业拖延的完全中介效应. 心理技术与应用, 8(1), 9-16.

高洁, 林燕滢, 崔佳, 温忠麟 (2018). 未来工作自我清晰度对主动职业行为的影响: 一个有调节的中介模型. 心理学探新, 38(5), 475-480.

候亮, 刘光建, 吴伟, 丁桂凤 (2019). 大学生谦卑行为与未来工作自我清晰度: 有调节的中介模型. 心理与行为研究, 17(5), 675-682.

黄希庭 (2004). 论时间洞察力. 心理科学, 27(1), 5-7.

金慧, 崔美玉 (2021). 初中生未来时间洞察力、学业拖延与学业成绩的关系研究. 文教资料, 19(3), 178-181.

凌斌, 孙丽君, 樊传浩 (2017). 生涯适应力如何影响职业成功: 一项调节中介分析. 心理技术与应用, 5(12), 728-735.

李繁玲 (2020). 未来时间洞察力和时间管理倾向对寄宿高中生学业拖延的影响及其干预. 硕士学位论文. 华中师范大学.

李妍 (2012). 未来时间洞察力国内研究综述. 才智, 7(2), 263.

李栩, 侯志瑾, 冯缦 (2013). 大学生父母生涯发展期望、主动性人格、生涯适应力和生涯决策困难的关系. 中国临床心理学杂志, 21(2), 263-267, 247.

吕厚超, 黄希庭 (2005). 时间洞察力的概念及研究方法. 心理科学, 28(1), 166-169.

刘霞, 黄希庭, 普彬, 毕翠华 (2010). 未来取向研究概述. 心理科学进展, 18(3), 385-393.

倪亚琨, 郭腾飞, 王明辉 (2018). 大学生特质拖延、跨期选择和未来时间洞察力的关系. 中国心理卫生杂志, 32(9), 765-771.

秦艳龙, 蒋承 (2021). 就业偏好对高校毕业生就业影响的实证研究. 教育理论与实践, 41(9), 20-23.

孙铃, 宁彩芳, 黄四林, 窦东徽, 张红川, 张梅 (2015). 大学毕业生目标自主性与无望感: 社会支持与性别的作用. 心理发展与教育, 31(4), 451-458.

宋梅歌, 冯廷勇 (2017). 时间洞察力对拖延行为的影响机制:时间折扣的中介作用. 心理发展与教育, 33(6), 683-690.

宋其争 (2004). 大学生未来时间洞察力的理论和实证研究. 博士学位论文. 西南师范大学.

魏长骄, 苑璞 (2021). 大学生未来取向与学习自主性的关系研究: 学业延迟满足和时间管理倾向的多重中介作用. 心理技术与应用, 9(2), 88-94.

王梦凡, 周蕾蕾, 毛锐 (2021). 逆境商数对大学生生涯适应力的影响: 未来工作自我清晰度中介及领悟社会支持调节. 中国健康心理学杂志, 29(8), 1239-1243.

王益彬, 陈红艳, 王俊杰 (2022). 未来时间洞察力对高中生学业压力的影响机制: 生涯适应力和主动性人格的内在机理. 中国健康心理学杂志, 30(2), 238-243.

杨秀娟, 范翠英, 周宗奎, 刘庆奇, 连帅磊 (2021). 正念与手机成瘾倾向的关系: 无聊倾向和未来时间洞察力的作用. 心理发展与教育, 37(3), 419-428.

张敏, 叶茂林, 彭坚, 陈宇帅 (2016). 未来工作自我: 概念、测量及其相关研究. 心理科学进展, 24(5), 794-803.

朱萍萍, 王黛, 王垒 (2014). 未來工作自我清晰度及相关研究概论. 人力资源管理, 7(7), 22-24.

赵小云, 郭成 (2010). 国外生涯适应力研究述评. 心理科学进展, 18(9) , 1503-1510.

张亚利, 李森, 俞国良 (2020). 简版一般拖延量表在中国大学生群体中的信效度检验. 中国临床心理学杂志, 28(3), 483-486.

Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, 14(2), 103-118.

Cai, Z. J., Guan, Y. J., Li, H. Y., Shi, W., Guo, K., Liu, Y., ... Hua, H. J. (2015). Self-esteem and proactive personality as predictors of future work self and career adaptability: An examination of mediating and moderating processes. Journal of Vocational Behavior, 86(1), 86-94.

Cheng, C., Liu, Y., Chen, Y. X., Zou, H. J., Su, Y. G., & Fan, X. Z. (2016). Attributions, future time perspective and career maturity in nursing undergraduates: correlational study design. BMC Medical Education, 16(1), 26-33.

Choy, E. E. H., & Cheung, H. (2018). Time perspective, control, and affect mediate the relation between regulatory mode and procrastination. PLOS ONE, 13(12), e0207912.

Guan, Y., Guo, Y., Bond, M., Cai, Z., Zhou, X., Xu, J., ... Ye, L. (2014). New job market entrants future work self, career adaptability and job search outcomes: Examining mediating and moderating models. Journal of Vocational Behavior, 85(1), 136-145.

Geng, J. Y., Han, L., Gao, F. Q., Jou, M., & Huang, C. C. (2018). Internet addiction and procrastination among Chinese young adults: A moderated mediation model. Computers in Human Behavior, 84(7), 320-333.

Hou, Z. J., Leung , S. A., Li, X. X., Li, X., & Xu, H. (2012). Career adapt-abilities scale-China form: Construction and initial validation. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 686-691.

Jung, H., Park, I. J., & Rie, J. (2015). Future time perspective and career decisions: The moderating effects of affect spin. Journal of Vocational Behavior, 89(4), 46-55.

Pinxten, M., De Laet, T., van Soom, C., Peeters, C., & Langie, G. (2019). Purposeful delay and academic achievement. A critical review of the Active Procrastination Scale. Learning and Individual Differences, 73(5), 42-51.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.

Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. Career Development Quarterly, 45(3), 247-259.

Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown (Ed. ), Career choice and development(4th ed., pp. 149-205). San Francisco, CA, US: John Wiley & Sons.

Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In R. W. Lent, & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work(pp. 42-70). Hoboken, New Jersey, US: John Wiley & Sons.

Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. D. Brown, & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work(2nd ed., pp. 144-180). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons.

Shen, A., Ai, Y., & Liu, A. (2017). Relationship between future time perspective and career adapt-abilities of high school students. Korean Journal of Youth Studies, 24(3), 83-104.

Sirois, F. M., & Pychyl, T. (2013). Procrastination and the priority of short-term mood regulation: Consequences for future self. Social and Personality Psychology Compass, 7(2), 115-127.

Sirois, F. M., Yang, S., & van Eerde, W. (2019). Development and validation of the General Procrastination Scale(GPS-9): A short and reliable measure of trait procrastination. Personality and Individual Differences, 146(11), 26-33.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.

Strauss, K., Griffin, M. A., & Parker, S. K. (2012). Future work selves: How salient hoped-for identities motivate proactive career behaviors. Journal of Applied Psychology, 97(3), 580-598.

Taber, B. J., & Blankemeyer, M. (2015). Future work self and career adaptability in the prediction of proactive career behaviors. Journal of Vocational Behavior, 86(1), 20-27.

Zabelina, E., Chestyunina, Y., Trushina, I., & Vedeneyeva, E. (2018). Time perspective as a predictor of procrastination. Procedia Social and Behavioral Sciences, 238(1), 87-93.

Procrastination Trait and Future Time Perspective among College Students:

The Chain Mediating Roles of Future Work Self Salience and Career Adaptability

TENG Shanjie1 ; LING Hairong2,3; CHEN Shi2

(1 School of Psychology, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)

(2 School of Education Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)

(3 Communication University of China, Nanjing, Nanjing 210046, China)

Abstract

In order to explore the relationship between procrastination trait and future time perspective, as well as the mediating role of future work self salience and career adaptability, a total of 407 college students were investigated using the Short General Procrastination Scale, Future Work Self Salience Scale, Career Adaptability Scale and Future Time Perspective Scale in this study. The results showed that: (1) future work self salience mediated the

relationship between procrastination trait and future time perspective; (2) career adaptability mediated the relationship between procrastination trait and future time perspective; (3) future work self salience and career adaptability played a chain mediatng role between procrastination trait and future time perspective.

Key words: procrastination trait; future work self salience; career adaptability; future time perspective