基于不同标准的四川强降温时空分布和区域特征

汪 丽 , 李淑君 , 甘薇薇 , 高 洁 , 郭善云

(1. 四川省气象台, 成都 610072;2. 高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室 成都 610072;3. 四川省气候中心, 成都 610072)

引言

寒潮是冬半年影响中国的重大灾害性天气之一。强冷空气影响四川时,气温急剧下降并伴有雨雪冰冻天气,给农林畜牧业、交通运输、能源供应、人民生产生活及健康等造成影响,尤其是川西高原(阿坝州、甘孜州)、攀西地区(凉山州和攀枝花市)和盆地周边高寒山区大雪、冰冻天气的危害更为严重。

1950年以来, 我国的寒潮研究各有侧重,如陶诗言[1]把45°~65°N、70°~90°E 范围划为寒潮关键区,张淮等[2]分析了东亚反气旋活动规律。这些工作对早期了解我国寒潮活动规律和建立预报方法有重要价值。20世纪80年代,气象工作者对寒潮展开了大规模的研究,主要分析了寒潮中期过程的基本物理事实,同时对寒潮中期预报方法进行了一系列探索。21世纪以来,科学家更侧重于研究寒潮天气的气候变化及其可能原因。康志明等[3]分析了1951~2006年我国寒潮活动特征,发现我国寒潮逐年活动的频次呈明显下降趋势,目前处于不活跃阶段。王遵娅等[4]提出西伯利亚高压和冬季风强度的减弱、西伯利亚低层冷堆温度和中国地表温度的显著升高是中国寒潮及其伴随大风频次减少的可能原因。钱维宏等[5]分析寒潮时空变化与冬季增暖的关系,发现西风带天气尺度斜压波动减弱导致了我国中高纬度寒潮事件减少。同时,中国地域辽阔,南北方冷空气活动差异极大,各省采用的寒潮标准也不尽相同[6-19],如福建省采用日最低气温降幅衡量,吉林省采用日平均气温降幅衡量,或者两种气温皆用,2018年还实施了修订版GB/T 21987-2017《寒潮等级》国家标准[20]。虽然对于四川盆地的强降温过程和寒潮气候特征已做过一些分析研究[21-24],但对全省性、川西高原和攀西地区强降温过程天气气候特征的揭示还不够全面细致,也缺乏基于不同要素和标准对强降温过程的深入探讨。因此,本文拟采用日最低气温和日平均气温对四川全省、攀西、川西高原地区强降温过程和强降温气候特征进行研究,探寻基于日平均气温与日最低气温衡量的四川省强降温过程差异,加深对四川省区域强降温过程的认识,为各级气象部门强降温预警预报提供参考依据,更好地做好防灾减灾、农林畜牧业、公共服务、交通能源等产业气象服务。

1 资料、方法与划分标准

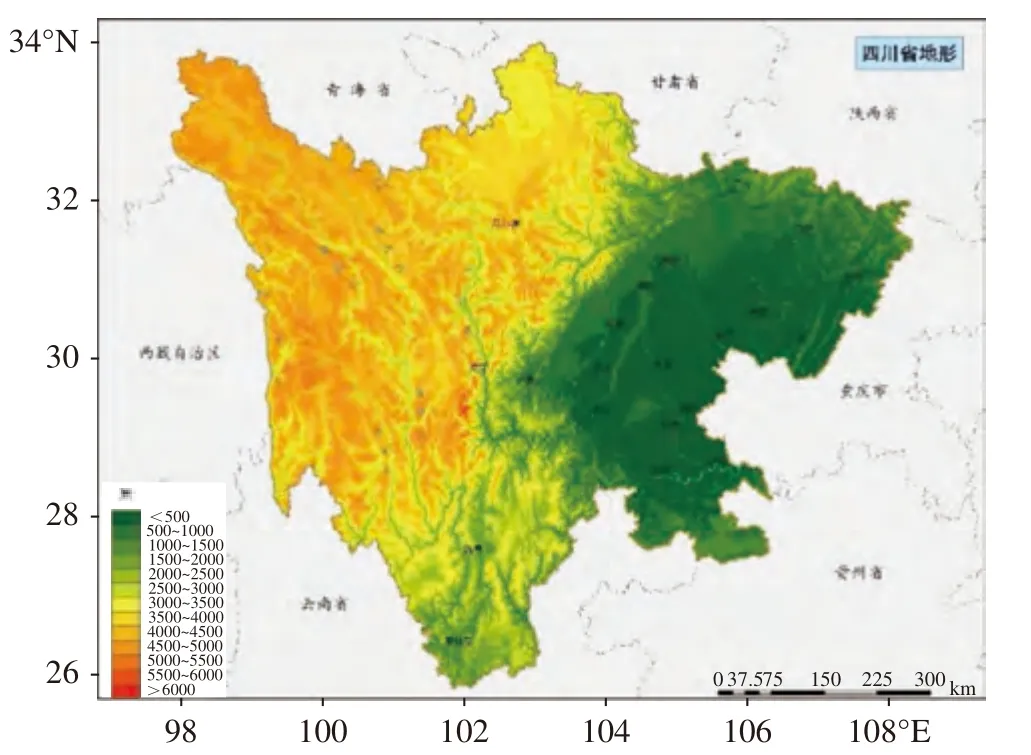

四川省地跨青藏高原、横断山脉、云贵高原、秦巴山地和四川盆地等几大地貌单元,最高点是西部的大雪山主峰贡嘎山(海拔7556 m),最低处在东部广安市邻水县的御临河(海拔184 m)[25]。如图1所示,周边大地形总体表现为西高东低,山地环抱,地形类型、地势高低、山脉分布与走向、迎风坡与背风坡等都对四川省天气气候产生了重要影响。本文研究地区主要是四川全省、四川盆地、攀西地区和川西高原。

图1 四川省地形分布

依据资料的连续性及完整性,经严格质量控制后,本文选取四川省156县(市)站1960年10月~2016年4月共56 a秋冬春3季的日平均气温、日最低气温资料。依据表1中单站不同强降温标准,区域内50%以上站点达标即视为一次区域性强降温过程。在此基础上,应用多项式回归、EOF、差值合成T检验、M-K检验等方法研究四川全省、盆地、攀西地区、川西高原强降温发生频次的异同及其时空特征。

需要特别指出,夏季高空槽冷平流、暴雨云团等影响,四川也会产生8℃的降温,而这时日最低气温少有低于10℃的,不属于强冷空气活动。因此,强降温标准应有最低气温的要求,这样可排除夏季的强降温现象。

2 四川强降温过程特征分析

2.1 不同标准下强降温频次的异同

以日平均气温1、2级(表1)合计,近56a盆地代表站区域性强降温179次,平均每年出现约3.3次。其中1级区域性强降温96次,年均发生1.7次;2级区域性强降温83次,年均发生1.5次。强降温过程的持续时间是盆地偏长(1~4 d),川西高原(1~3 d)、攀西(1~3 d,偶有4 d)稍短。

以日平均气温2级对比中央台≥8℃全国性和中国南方强降温天气过程,发现四川盆地的强降温过程较全国性过程偏少52%,表明入侵盆地的冷空气远不及全国性强降温频次多。如仅与中国南方地区强降温频次对比,则盆地与我国南方地区相差无几。实际上,盆地的地形特点导致冷空气进入盆地后易发生堆积,气层不易变性,其降温幅度与中国南方地区相当,有时甚至更大,持续时间也更长。

按照2017新版寒潮国家标准(表1中日最低气温3~5级),盆地近56 a仅发生4次区域性寒潮过程,1次区域性强寒潮过程,区域性超强寒潮未发生。通过降温数据的变化分析,发现盆地寒潮过程太少的主要原因是标准要求的降温幅度大,尤其是日最低气温限制太强,有时即使降温幅度达标,但日最低气温未能降至标准要求的数值以下,从而不能判定发生寒潮。

表1 单站强降温标准

基于上述原因,用日最低气温1~2级分析盆地代表站强降温过程(文中均以此定义),则近56 a区域性强降温共发生182次,其中1级147次,2级35次,加上5次寒潮和强寒潮,盆地年均发生区域性强降温3.4次。强降温过程的持续时间也是盆地偏长(1~3 d,最长4 d),攀西和川西高原较短(多为1~2 d,偶有3 d)。

2.2 强降温过程年际变化

由多项式回归曲线看到,20世纪60年代~21世纪,四川省日平均气温和日最低气温强降温频次距平逐年时间序列呈大致相同的“增加-减少”年代际变化特征,但年际波动较大,整体呈弱减少趋势(图2a、b)。其中,20世纪60年代初~80年代末期为显著的强降温频次偏多期,90年代为强降温频次偏少期,21世纪00年代为弱偏多或持平期,此后又逐渐转为偏少期。以±1个标准差为基准确定异常偏多(少)年份,则研究时段内主要有11年(1962、1965、1969、1971、1972、1976、1977、1978、1979、1986、2000年)为降温频次异常偏多的年份,有4年(1983、1996、2006、2014年)为异常偏少的年份。

运用Mann-Kendall方法对单站日均温、日最低温强降温频次时间序列进行突变检验(图2c、d),可确定强降温频次的突变点均在1990年。由UF曲线变化可知,在2005年以后这种减弱趋势均超过了0.05临界线,表明2005年后无论是日平均气温还是日最低气温单站强降温频次的减少是十分显著的。

图2 四川强降温频次年际变化及M-K检验(a、c. 日平均气温,b、d. 日最低气温)

由单站日平均气温强降温频次异常偏多年与偏少年的差值合成T检验结果可知,全省强降温频次偏多年的主要贡献来自于盆地和川西高原南部的局部地区,且通过了95%的显著性检验(图3a)。日最低气温强降温频次差值T检验则显示全省降温频次偏多年的主要贡献来自于盆地、阿坝州、甘孜州北部、攀西地区东部,同样通过了95%的显著性检验(图3b)。

图3 强降温频次差值合成 T 检验(a. 日平均气温,b. 日最低气温)

2.3 单站强降温过程的时空分布

本节分析了四川省单站日平均气温、日最低气温强降温频次的EOF分解第一模态特征向量空间分布及其时间系数的演变。由第一模态的特征向量空间场(图4a、b)可知,强降温年际频次变化趋势主要呈现为全区一致型分布,其方差贡献率分别为 32.5%、32.7%,表明四川省强降温频次的变化趋势较为一致,其中盆地腹地一致性最高,然后向盆北、盆周及川西高原、攀西地区减小,四川省西南部边缘地区一致性最差。对应的时间系数(图4c、d)反映了第一模态的年际变化特征,其正(负)位相对应强降温频次全省偏多(少)的分布。由图可见,两种标准的年际变化总趋势相似,略有差异,其中20世纪60年代中期~70年代初期差异较大。

图4 日平均气温(左)、日最低气温(右)强降温频次EOF分解第一模态特征向量空间分布(a、b)及其时间系数(c、d)

由图5a可知,单站日平均气温强降温频次全省平均每年发生4.4次,平均降温幅度8.4℃。甘孜州北部、阿坝州西北部、凉山州中东部发生频次最多,盆地西北部、阿坝州南部发生频次最少。

如图5b所示,单站日最低气温强降温频次全省平均每年发生6.7次,平均降温幅度8.1℃。甘孜州、阿坝州北部发生频次最多,然后自西北向东南减少,宜宾、泸州、攀枝花市、凉山州南部等地发生频次最少。随着判定标准中日最低气温的升高以及部分条件的剔除,盆地东北部、中部、西南部、攀西中部、南部等地发生频次显著增多,而海拔高、气温低的甘孜州和阿坝州大部无甚变化。

如图5c所示,若将日平均气温替换为日最低气温来衡量强降温过程,则阿坝州西部和北部、甘孜州中部和西部以及广元市频次增多,凉山州中东部、攀枝花、乐山、宜宾、泸州、自贡、内江、眉山、雅安、广安、达州、资阳等地频次减少,凉山州宁南县减少最多,近56 a达284次。

图5 近56 a单站强降温频次空间分布(a. 日平均气温,b. 日最低气温,c. 差值)

另外,造成上述川西高原单站强降温频次多的主要原因还是区域小气候的不同。由代表站的各月平均气温日较差(表2)可见,单站气温的日较差在川西高原和攀西地区大,而盆地小。结合降温及天气实况分析,仅天气日变化,即可能造成川西高原和攀西部分地区单站或局地强降温,全省东部、南部单站强降温频次的减少则与天气影响系统、气温等因素相关。

表2 代表站各月气温平均日较差

2.4 盆地、攀西地区、川西高原强降温过程的异同

将盆地、川西高原、攀西地区、盆地17个代表站和全省按各区域50%以上站点同一天达标视为一次区域性强降温过程,分别讨论各区不同标准下区域性强降温频次的差异。

由表3知,不同强降温标准下,不同区域强降温发生频次差距较大,但盆地始终多于全省、攀西地区和川西高原,而由于攀西地区和川西高原区域性强降温频次偏少的缘故,全省区域性强降温频次始终少于盆地。用日平均气温和日最低气温分别衡量强降温发生频次时,攀西与川西高原的强降温频次变化截然相反,呈“一增一减”特征。

表3 不同区域强降温频次

在相同降温幅度下,川西高原以日最低气温衡量的强降温频次较以日平均气温衡量的强降温频次偏多约130%,攀西地区以日最低气温衡量的强降温频次较以日平均气温衡量的强降温频次偏少约65%。

如果仅以日最低气温降幅衡量,剔除日最低气温必须降至多少度的限制,则由于攀西地区和川西高原强降温频次明显增多,全省强降温频次也明显升至120次(表略)。

2.4.1 盆地、攀西地区、川西高原强降温过程发生时间的异同

将盆地、攀西地区和川西高原三区各自达标且时间连续的强降温视为同一次过程进行统计,结果表明:三区同步的日最低气温强降温过程仅3次,攀西地区与盆地同步有10次,川西高原与盆地同步有4次,川西高原与攀西地区同步有3次;而三区同步的日平均气温强降温过程达11次,攀西地区与盆地同步有46次,川西高原与盆地同步有2次,川西高原与攀西地区同步有3次;其余强降温过程均是各区域各自达标。这种盆地、川西高原、攀西地区区域性强降温过程发生时间不同步的现象也间接证实了表3中全省性强降温频次偏少的原因。

根据已有研究,造成三区这种时间不同步现象的原因可能有两个。一是与冷空气影响路径密切相关,冷空气入侵四川有3条主要路径:(1)经河套后,翻越秦岭、大巴山从正北方向进入四川,是最多一类;(2)经内蒙、华北一带的冷空气主体从东部南下,冷高压后部冷空气从四川盆地东北部入侵,再扩展到其余地区;(3)冷空气翻越天山进入南疆,经青海爬上青藏高原,再进入四川。二是与天气影响系统相关,不同的天气影响系统以及系统影响时间和范围的不同均可能导致强降温发生的时间和区域不同。

2.4.2 盆地、攀西地区、川西高原强降温频次的月际变化

图6给出了不同标准下四川盆地、攀西地区和川西高原强降温频次月际变化。如图6a所示,日平均气温强降温过程盆地以3、4、5月最多,10、11月次之,隆冬最少;攀西地区以3、4、5月最多,11、12月最少;川西高原全年都少,1、2、3、4、5、11、12月有发生,9、10月无发生。如图6b所示,日最低气温强降温过程盆地以3、11、12月最多,1、2月次之,4、10月最少,5、9月无发生;攀西地区以11、12、1、3月最多,2、4、10月最少,5、9月无发生;川西高原以9、10、11月最多,3、4、12月次之,1、2、5月最少。

图6 不同标准下四川盆地、攀西地区和川西高原强降温频次月际变化(a. 日平均气温,b. 日最低气温)

由上述双标月际对比分析可知,盆地、攀西地区日最低气温强降温频次在4、10月最少,是由于强冷空气影响后日最低气温必须低于限制温度的标准过低,导致在春秋两季冷空气活跃时期出现强降温过程最少(含5、9月)。若将日最低气温限制提高,则盆地和攀西地区春秋季强降温频次增多。

2.4.3 不同范围区域性强降温频次的异同

四川省面积约49.2万 km2,其中,攀西地区6.75万 km2、川西高原23.72万 km2、盆地18.13万 km2。攀西地区和川西高原约占全省土地总面积的60%,但气象站却较盆地偏少50%,其站点分布密度是盆地>攀西>高原。本节降低强降温过程的区域划分标准,分别按各区域有1/3或1/4站点同一天达到强降温标准即视为一次区域性强降温过程进行统计,则区域性强降温频次明显上升(图7)。其中,川西高原上升最多,攀西地区次之,盆地最少。以日平均气温衡量降温幅度(图7a)可知,攀西地区发生频次多于川西高原,但随着达标范围缩小至1/4站点时,反转发生,川西高原发生频次反超攀西地区。以日最低气温衡量降温幅度(图7b)可知,川西高原始终多于攀西地区,可能与川西高原特殊地形、气候特征相关。

图7 不同范围区域性强降温频次(a. 日平均气温,b. 日最低气温)

3 结论与讨论

本文采用1960年10月~2016年4月四川省156县(市)逐日平均气温和最低气温资料,按照不同的强降温标准,研究四川强降温过程的时空分布和区域特征,得出如下主要结论:

(1)四川强降温频次逐年时间序列基本呈“增加-减少”的年代际变化特征,但年际波动较大,整体呈弱减少趋势。

(2)四川强降温频次的突变点在1990年,自2005年后,单站强降温频次的减少十分显著。

(3)由于冷空气路径和天气影响系统的不同,以及四川特殊地形和气候特征的差异,导致了盆地、攀西地区、川西高原区域性强降温过程发生时间存在不同步性。

(4)以日平均气温和日最低气温衡量四川省区域性强降温频次,均是盆地最多,攀西地区和川西高原少;单站强降温频次川西高原北部最多。仅以日最低气温降幅、无日最低气温必须低至一定值衡量时,三区域强降温频次差距最小。

(5)在强降温标准中增加最低气温指标,可排除夏季的强降温天气。如果按站点与区域面积的比例达标划分区域性强降温过程,则区域性强降温过程可能更合理。

由于篇幅所限,本文未能对强降温事件的空间分布差异、各区域发生时间的不同步性、单站频次分布差异等进行深入探讨,有待于在今后工作中进一步研究。

——2022 F1意大利大奖赛