后疫情时代的“稳就业”

本刊编辑部

当前就业形势企稳,除了得益于政府在疫情防控期间出台的一系列促进就业政策,还有一个重要的原因是新就业模式的发展。

两年多前,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷世界。这场让整个世界都毫无准备的疫情在短期内对全球的劳动力市场与就业均造成了一定程度的冲击。此后,在我国疫情防控常态化的背景下,劳动力市场、就业形势逐渐趋于稳定。如今,在后疫情环境下,全球的劳动力市场与就业呈现出新的形态,我国在这方面也出现了一些新的变化,比如以平台就业为代表的新就业模式得到发展,又比如年轻求职者在就业压力下选择“慢就业”。

无论模式如何变化,关系到民生的就业在我国“稳就业”的政策保障下,成效可圈可点。国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,2021年全国就业人员74652万人,其中城镇就业人员46773万人,占全国就业人员比重为62.7%,比上年上升1.1个百分点。全年城镇新增就业1269万人,比上年多增83万人。这其中,以互联网为代表的信息网络技术对稳定就业发挥了极大作用,以平台就业为代表的新就业模式尤为突出。

就业市场受疫情冲击

由于事发突然,新冠肺炎疫情在短期内给我国的就业市场造成了一定程度的冲击。在2020年初,中国城镇调查失业率创2018年1月以来新高,城镇调查失业率在2020年2月达到最高值(6.2%)。在此期间,一般城镇就业人口下降2640万人,大量的劳动力退出了市场。国家统计局当时公布的数据显示,整个就业人口中有约7568万人处于休假未上班的状态,占总就业人口的18.3%,整个一季度受到影响的就业人口超过1亿。

在2020年一季度,疫情对就业的影响可以分为三类:第一,失业人口增加,按照调查失业率同比上升约一个点计算,新增了400万人左右;第二,退出劳动力市场的人口增加,城镇就业人口下降6%,大约2640万就业者退出劳动市场;第三,受此影响的就业人口中大约有7568万人处于休假未上班状态。

从疫情对各个群体就业的影响情况看,中国宏观经济论坛发布的《中国宏观经济专题报告:疫情下我国就业形势与就业模式变化》显示,农民工群体受疫情冲击的时间短,就业形势从长期来看较为平稳,波动幅度较小,目前已经基本恢复到疫情前的水平;年轻群体和高校毕业生在疫情期间就业受到冲击较深,持续时间长,波动幅度大,目前来看影响还未完全消除,所以需要在经济层面探索适合他们的就业模式。

尽管短期内疫情对就业市场的冲击不小,但从整体来看,我国的失业率将长期呈现平稳下降的趋势。从失业率的波动幅度来看,疫情初期失业率波动幅度较大,但随着时间的推移,失业率波动幅度逐渐减小。从持续时间来看,疫情对失业率的冲击持续了一年左右。中国就业市场景气指数显示,从长期来看,就业市场景气回升速度快,在2020年第三、第四季度回升最为明显。虽然疫情造成就业市场出现波动,但对我国就业形势整体处于平稳向上这一趋势并没有影响。

“稳就业”面临不小压力

虽然后疫情时代失业率长期处于平稳下降的趋势并没有改变,但受疫情零星反扑、国际局势日趋复杂、经济下行压力加大等影响,国内就业形势的稳定仍旧面临着不小的挑战和压力。

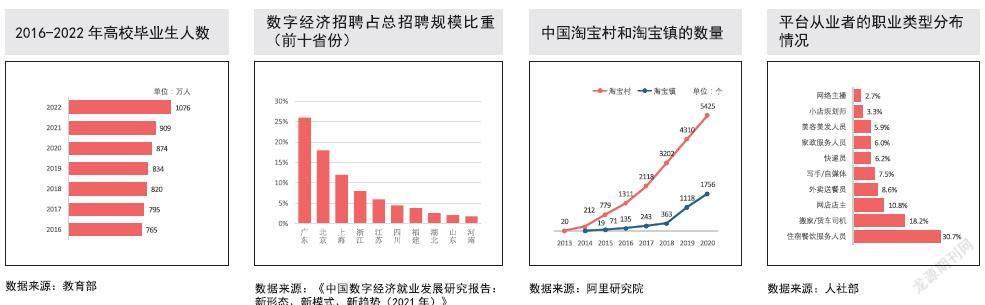

2022年高校毕业生规模将达到1076万人,比上年度增加167万人,规模和增量均创历史新高;“招工难”“求职难”等长期存在的结构性矛盾尚未得到根本缓解,而部分行业和企业的生产经营可能受到疫情的影响或冲击,用工需求仍将出现波动。

总体而言,当前我国就业形势较以往更加严峻,压力既来自突发疫情的冲击,也来自我国一直存在的总量压力和结构性矛盾。

从需求侧来看,产业转型升级过程中,传统产业衰退使得企业用工萎缩;而新兴产业发展所需要的高层次、高技能、创新型人才匮乏。人社部中国就业培训技术指导中心联合阿里巴巴钉钉发布的报告显示,包括云计算工程技术人员、物联网安装调试员、电子竞技员、数字化管理师等在内的新职业人才缺口超千万。从供给侧看,劳动者的技能和素养难以适应岗位要求,尤其是几大重点就业群体更为明显:高校毕业生文化水平及其对工作的要求相对较高,但社会经验少,实践技能不足,专业选择与实际需求存在着结构性错配,热门专业毕业生供过于求,而冷门专业和技术类专业毕业生供不应求;农民工群体的文化层次普遍较低,且老龄化趋势不断加剧;去产能企业职工往往技能单一,文化水平偏低,年龄偏大;退役军人专业技能与社会需求匹配度不高。

新就业模式蓬勃发展

当前就业形势企稳,除了得益于政府在疫情防控期间出台的一系列促进就业政策,还有一个重要的原因是新就业模式的发展。

所谓的新就业模式是指依托于信息网络技术,伴随着数字经济平台而产生的新的工作组织形式。它主要有三个特点:第一是组织方式依托网络平台,因此具有灵活性、分散性;第二是劳动者与工作岗位的结合方式发生了变化,由此衍生出新的依托于平台的劳动关系,第一种是自雇(创业),第二种是较为有弹性的平台雇佣关系;第三种是工作状态发生变化,在时间和空间上更具灵活性。

就业模式通常受到技术的影响。我国正在经历第四次新技术革命,新技术的发展改变了传统的就业模式,进而影响到劳动市场就业数量和就业结构的变化。比如在疫情之下,传统就业模式受到的影响较大,以技术平台经济为代表的新就业模式取得了比较大的进展。

当前我国存在着包括互联网、大数据、云计算、人工智能等不同类型的新技术,不同的技术会产生不同的就业模式,但就目前来看,对就业稳定发挥最大作用的就是以互联网为代表的信息网络技术。

《中国宏观经济专题报告:疫情下我国就业形势与就业模式变化》显示,新就业模式在疫情期間为整个社会提供了大量的工作机会。疫情之后,以阿里巴巴、抖音、美团等为代表的经济平台提供的工作资源达到1亿个以上,其中抖音平台的工作机会增加了3000万个以上;美团方面的数据亦显示2020年上半年美团平台的骑手人员相比于2019年上半年增加了41.6万。

从数字经济招聘占总招聘规模的比重来看,经济水平越发达的地方,数字经济对就业的贡献越大,比如广东、北京、上海数字经济招聘占比分别高达26%、18%和12%,这也说明数字经济就业模式是未来的一种发展趋势。

新就业模式下雇佣关系的结构也发生了变化,目前国内个体工商户已达到2.3亿,且这一数据还在上升,其中相当一部分是平台就业。对于平台就业,中国人民大学中国调查与数据中心副主任王卫东表示,预计10年之后平台就业的比例会越来越高。尽管新就业模式在一定程度上缓解了就业压力,但由于其处于发展初期,因此还存在不少亟待解决的问题。内蒙古大学经济管理学院院长杜凤莲表示,劳动者与平台之间的关系,需要以政策和制度进一步明确,否则存在风险隐患。