氮肥对淮北地区强筋小麦产量与品质的调控效应

易 媛,刘 静,王 静,刘立伟,赵 娜,2,刘东涛,马红勃,冯国华,张会云

(1.江苏徐淮地区徐州农业科学研究所,江苏徐州 221131;2.扬州大学小麦研究中心,江苏扬州 225009)

氮素营养是决定小麦产量和品质的主要因素之一。小麦生产中氮肥投入量大、氮肥利用率低等问题已成为国内外学者关注的热点。适量施用氮肥既能增加小麦籽粒产量又能提高蛋白质含量和湿面筋含量,延长面团形成时间、稳定时间和断裂时间,可实现高产和优质的栽培目标。施氮量过高时小麦籽粒产量不增甚至降低。氮肥运筹对小麦籽粒品质具有显著的调节作用,适当提高中后期追氮比例和追氮时期适当后移可显著提高籽粒产量且明显改善籽粒的品质。因此,如何合理调整氮肥用量和基追比例,使其在提高产量和改善品质的同时,最大限度地降低氮肥对环境的负面作用,已成为淮北地区强筋小麦生产中亟待解决的问题。本试验选用适宜淮北地区播种的两个强筋小麦品种,研究不同施氮量和基追比例对小麦产量及加工品质的效应,以期为强筋小麦高产优质栽培提供技术支持。

1 材料与方法

试验于2019—2020年度在徐州农科院试验田进行,该区属亚热带温润气候区。土壤类型为轻壤土,质地偏淤,0~20 cm耕层土壤pH为 7.6,有机质含量20.2 g·kg,全氮含量1.08 g·kg,速效氮含量62 mg·kg,速效钾105 mg·kg, 速效磷23.0 mg·kg。前茬为绿肥。

1.1 试验设计

采用三因素裂区设计,以品种为主区,分别为徐麦32、新麦45两个优质强筋小麦品种,两品种具有丰产、稳产、抗逆性较佳的特性,适宜在江苏淮北麦区推广种植;以施氮量为裂区,设氮肥225、270、315 kg·hm三个水平,所用氮肥为尿素(46.3%N);以氮肥基追比为小裂区,设基肥∶拔节肥为60%∶40%(记为6∶4)、50%∶50%(记为5∶5)、40%∶60%(记为4∶6)三个水平。磷、钾肥种类为磷酸二胺(N∶PO=14%∶43%)和氯化钾(KO≥60%),磷、钾肥各施用120 kg·hm,全部基施。2019年10月14日播种,基本苗225×10株·hm,2021年6月5日收获。全生育期235 d,平均气温13.4 ℃,降水294.6 mm,日照时数1 255.6 h。小区面积为8.8 m(1.6 m×5.5 m),精量机条播,等行距种植(23.3 cm),其他田间管理同一般高产大田。

1.2 测定项目和方法

成熟期每小区田间取1 m样方调查穗数、穗粒数;收获、脱粒后称重并计算产量,测千粒重;测量籽粒含水率,换算成13%水分时的千粒重和产量。重复3次。

用实验磨(Quadrumat Junior,德国Brabender公司)制粉,用2200型面筋数量和质量测定系统(瑞典波通)测定干、湿面筋含量和面筋指数;利用粉质仪(820604,德国Brabender)测定面团的吸水率、形成时间和稳定时间、粉质质量指数等粉质参数,测定方法参照GB/T14614-2006/ISO5530-1∶1997;利用10 g揉混仪(美国Ntional)测定和面时间、峰值面积、峰高、尾高和8 min尾高等揉混参数,测定方法参照 AACC08-01;籽粒容重用上海东方衡器厂产HGT-1000型容重器;利用全自动定氮仪Kjeltec 8400(丹麦FOSS)测定籽粒含氮量,含氮量乘以 5.7 即为籽粒蛋白含量。SDS-沉降值的测定参照GB/T15685-1995进行。

2 结果与分析

2.1 氮肥对强筋小麦产量及其构成因素效应

由表1可知,施氮量、基追比例及其二者的互作效应对两品种产量具有极显著的调控作用 (<0.01)。施氮量225~270 kg·hm配以 6∶4或5∶5的基追比例,两品种的产量均可达到7 500 kg·hm以上,略高于施氮量315 kg·hm、基追比4∶6条件下产量水平,说明过高的氮肥投入并没有达到增产效果。本试验条件下,合理设置氮肥运筹小麦产量可达7 500 kg·hm以上,较常规施氮量减少约15%~30%的投入,有利于实现减氮增效栽培目标。

表1 氮肥对籽粒产量及其构成因素的影响Table 1 Effect of nitrogen application on grain yield and its components

基追比6∶4条件下的穗数显著高于其他两种基追比处理(<0.05),说明施足基肥有利于提高成熟期穗数。在基追比6∶4条件下,两品种的穗数随施氮量的增加而先增后降,在施氮量270 kg·hm水平下穗数最高,且显著高于其他两个氮肥水平。在基追比5∶5和4∶6条件下,穗数随施氮量增加呈增加趋势。氮肥基追比显著调控(<0.05)穗粒数,两个品种的最高穗粒数在施氮量225 kg·hm、基追比例5∶5(徐麦32)或6∶4(新麦45)条件下获得。施氮量、基追比例及其二者的互作效应对两品种千粒重具有极显著的调控作用(<0.01);随着施氮量增加,千粒重呈下降趋势;而氮肥后移有利于提高千粒重。

2.2 氮肥对籽粒品质的效应

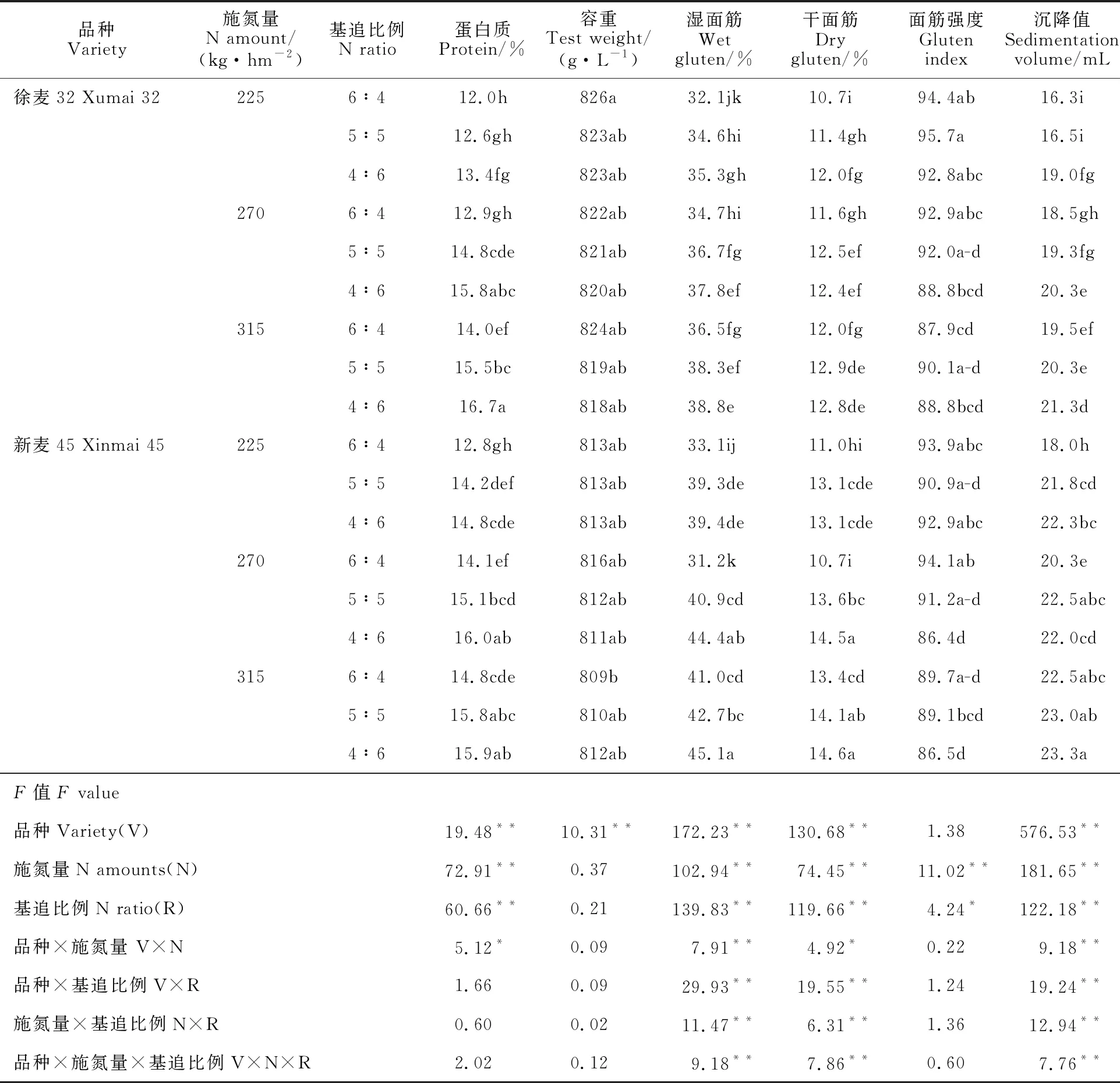

由表2可知,随施氮量增加和拔节肥比例增加,两个强筋小麦品种蛋白质含量,干、湿面筋含量和沉降值均显著或极显著增加,但面筋强度呈显著下降趋势,说明后期足够的氮素供应显著提高了强筋小麦蛋白质和面筋的数量,有利于改善营养品质,但面筋质量有所下降。各氮肥处理对籽粒容重的影响较小。两品种相比较,新麦45的蛋白质含量、面筋含量、沉降值均显著高于徐麦32,但面筋强度和容重较低。在施氮量225(新麦45)~270 kg·hm(徐麦32)水平下配以5∶5或 4∶6的基追比例,两品种的蛋白质和湿面筋含量均可达到国家强筋小麦标准。

表2 氮肥对强筋小麦品质指标的影响Table 2 Effect of nitrogen application on grain quality parameters of the two strong-gluten wheat varieties

2.3 氮肥对粉质特性的效应

两个强筋小麦品种粉质特性参数受到施氮量和基追比例的显著(<0.05)或极显著(< 0.01)调控作用,基追比例对粉质特性的调控效应大于施氮量的作用(表3)。增加拔节肥施用比例,吸水率呈极显著增加趋势(<0.01)。在基追比5∶5的处理下,面团形成时间和稳定时间的平均值均高于其他两种基追比例处理,弱化度极显著低于其他两种基追比例处理,说明5∶5的基追比例处理更有利于提高强筋小麦加工品质。粉质质量指数受施氮量极显著调控,基追比例对其影响不显著。在施氮量225~270 kg·hm水平下配以 5∶5的基追比例,除粉质质量指数外,其他各粉质参数与施氮量315 kg·hm、基追比 6∶4条件下的值差异不显著。两品种相比较,新麦45吸水率、面团形成时间、稳定时间和粉质质量指数在相同处理下均显著高于徐麦32,说明该品种面筋强度较高。

2.4 氮肥对揉混特性的效应

方差分析结果(表4)表明,基追比例对两个强筋小麦揉混特性参数(峰值时间除外)的调控效应大于施氮量对其的影响。提高拔节肥施用比例显著增加了峰值高度、峰值宽度、8 min带宽、峰值面积和尾高,提高了面粉揉混耐受力。在施氮量225~270 kg·hm水平下配以5∶5的基追比例,各揉混参数与施氮量315 kg·hm、基追比6∶4条件下的值无显著差异。两品种相比较,新麦45峰值时间较小,而峰值高度、峰值宽度、峰值面积和尾高均显著高于徐麦32,说明该品种具有较好的揉混特性。

表3 氮肥处理对强筋小麦粉质参数的影响Table 3 Effect of nitrogen application on farinograph parameters of the two strong-gluten wheat varieties

3 讨 论

赵俊晔等研究认为,施氮105~195 kg·hm显著提高了小麦籽粒产量,继续增施氮肥至285 kg·hm,粒重和籽粒产量均降低。赵广才等研究认为,中产条件下施氮量以225 kg·hm左右较为适宜。石 玉等认为,适量施氮并增加追施氮肥的比例可显著提高小麦籽粒产量、蛋白质含量,改善籽粒加工品质,施氮量为168 kg ·hm及底追比例为 1∶2的处理是兼顾产量、品质、效益和生态的合理氮肥运筹方式。朱新开等认为,稻田套播强筋小麦优质高产栽培的氮肥运筹宜采用基肥∶分蘖肥∶拔节 肥∶孕穗肥为3∶3∶2∶2 的比例;后期施肥比例过高,产量有所下降。本试验条件下,施氮量、基追比例及其二者的互作效应均对两个品种产量具有极显著的调控作用(<0.01)。在施氮量 225~270 kg·hm水平下配以5∶5(基肥∶拔节肥)的基追比例,两品种均可达到7 500 kg·hm以上的产量水平,略高于施氮量315 kg·hm、基追比4∶6条件下产量水平,且较其节氮约15%~30%。因此,在淮北冬麦区,施氮量225~270 kg·hm、基追比5∶5(基肥∶拔节肥)是兼顾产量和生态效益的合理氮肥施用方式。

表4 氮肥处理对强筋小麦揉混参数的影响Table 4 Effect of nitrogen application on mixograph parameters of the two strong-gluten wheat varieties

前人研究发现,冬小麦的湿面筋含量随着施氮量的增加呈先增后降的变化趋势。徐凤娇等认为,施氮量控制在180~270 kg·hm的范围内,可以有效改善强筋小麦的加工品质,提高其沉淀值、湿面筋含量、吸水量、面团形成时间和稳定时间,降低弱化度。而曹承富等研究结果表明,施氮量与强筋小麦籽粒的蛋白质含量呈显著正相关。陈爱大等、郭 瑞等研究结果表明,小麦籽粒产量、蛋白质含量、湿面筋和稳定时间均随追氮水平的增加呈抛物线变化。马瑞琦等研究认为,强筋小麦于拔节期追氮135 kg·hm时,可获得较高的沉淀值、湿面筋、吸水率、面团形成时间、稳定时间。本试验条件下,随施氮量增加和拔节肥比例增加,两个强筋小麦品种蛋白质含量,干、湿面筋含量和沉降值均显著增加,这与代新俊等、池忠志等的研究结果基本一致,但面筋强度呈显著下降趋势,说明后期足够的氮素供应大大提高了强筋小麦的蛋白质和面筋的数量,有利于营养品质的改善,但面筋的质量有所下降。在施氮量225(新麦45)~270 kg·hm(徐麦32)水平下配以5∶5或4∶6的基追比例,两品种的蛋白质和湿面筋含量均可达到国家强筋小麦标准。施氮量和基追比例对两个强筋小麦品种粉质特性和揉混特性具有明显的影响作用,其中基追比例的调控效应较大。增加拔节肥施用比例,两个强筋小麦品种的吸水率、峰值高度、峰值宽度、8 min带宽、峰值面积和尾高均呈增加趋势,面粉揉混耐受力显著提高。各基追比例处理中,在基肥:拔节肥=5∶5的处理下,面团形成时间和稳定时间均显著高于其他两种基追比例处理,弱化度极显著降低,说明5∶5的基追比例下更有利于提高强筋小麦加工品质。

综上,淮北地区强筋小麦生产上通过合理调整基追比例(基肥∶拔节肥=5∶5),可将氮肥施用量从315 kg·hm减少至225~270 kg·hm,产量水平仍可维持在7 500 kg·hm以上,且品质不下降,而氮肥投入减少约15%~30%,可缓解肥料过量施用对生态环境带来的不利影响,有利于实现强筋小麦减氮、增效、优质的绿色栽培目标。