让“猜想—验证”成为教学的主旋律

——“3的倍数的特征”的教学实践与反思

浙江嘉兴市海盐县横港小学(314300)朱家浩 施李丹

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出,在观察、实验、猜想、验证等活动中,发展合情推理能力,进行有条理的思考,能比较清楚地表达自己的思考过程与结果。由此可见,“猜想—验证”对学生数学能力的发展具有重要作用。然而反思这些年的小学数学教学活动,笔者发现“猜想—验证”过程中存在学习方法无助化、教学过程形式化、学生思考被动化等问题,这些问题阻碍着猜想、验证活动的有效开展。

为了确保顺利、有效地开展猜想、验证活动,让学生积极参与课堂,贯彻“以学生为中心”的理念,笔者将“猜想—验证”的教学活动融入人教版教材五年级下册“3的倍数的特征”的教学。以下是整节课的课堂实录与教学反思。

【课堂实录】

一、勾连旧知,引入新课

师:2和5的倍数有哪些特征?

生1:2的倍数的特征是能被2整除,个位上是0、2、4、6、8。

生2:5的倍数的特征是能被5整除,个位上是0或5。

生3:2和5的倍数的特征是既能被2整除又能被5整除,个位上是0。

师:是的,这些就是2和5的倍数的特征。今天我们将要学习3的倍数的特征。

【设计意图:让学生回顾2和5的倍数的特征,知道它们特征的推导方法,使学生在脑海中建立知识的表象,为之后学习3的倍数的特征埋下伏笔,同时使学生初步形成对其的猜想,并能想到一些验证之法。】

二、第一次“猜想—验证”,初步建立表象

师:怎么判断一个数是否是3的倍数?

生1:只要看这个数能不能被3整除,能被3整除的就是3的倍数,不能被3整除的就不是。

师:确实是这样的,那你能说出3的倍数会有什么特征吗?

生2:我认为个位上是3、6、9的数是3的倍数。

生3:我认为个位上是0、3、6、9的数是3的倍数。

师:老师也来猜一猜同学们是怎么想的。我猜你们是根据2或5的倍数的特征来推测的,所以认为只要个位能被3整除就可以。(学生表示肯定)

师:那现在有了猜想,我们需要怎么做呢?

生4:验证。

师:是啊,任何猜想都需要验证才能说它对与不对。谁有方法验证它?

生5:可以举一些例子,看看这些例子是不是符合我们的猜想,如果符合就说明它是对的,如果不符合就说明它是错的。

师:真棒!对于还不确定的结果,我们可以举例子,举例子是一个很好的验证方法。

师:那谁来举一些例子?

(学生列举了6、12、9、30、45)

师:请观察这些数,你有什么想说的?

生6:我认为之前的猜想都是错的,3的倍数的特征不是只有个位上是3、6、9的数,也有个位是0和5的数。

生7:我认为3的倍数的特征跟2和5的倍数的特征不一样,所以猜想也是错的。

师:通过举例子发现之前的猜想都是错误的,看来举例子真的很有用,也很方便。

【设计意图:使学生经历初次的猜想活动,此次猜想是学生根据原有的知识经验而提出的,并通过自主举例子的方式加以验证,这体现了知识迁移的重要性,同时也大大激发了学生的探究热情。学生通过自己的探究验证发现猜想是错误的,这为之后猜想的调整做好了铺垫。】

三、第二次“猜想—验证”,逐渐掌握本质

师:仔细观察这些数据的特征,你有什么新的猜想?

生1:我认为个位上是0、3、5、6、9的数才是3的倍数。

生2:我认为个位上不管是什么数都有可能。

生3:我也认为个位上不管是什么数都有可能,但是我想补充,把个位和十位上的数字加起来要能被3整除。

师:对于这些猜想,有同意的吗?说一说你的理由。

生4:我同意生3的猜想,比如12,我们可以看成1+2=3,3能被3整除,6可以看成06,0+6=6,6也能被3整除,其他的数也可以类推。

生5:我也同意生3的猜想,个位有3的数,比如13就不能被3整除,所以生1错了,生3讲的比生2的更完整。

……

师:同学们既有用举反例的方法来验证猜想,也有用直接操作的方法来验证猜想,真是太了不起了!你们都说生3的猜想是对的,那同意的同学请举手。(绝大部分学生都举手)

师:绝大部分同学都认可生3的猜想,我们现在就能说它是对的吗?

生6:不能。这些例子太少了,有可能是碰巧的,我们还要举更多的例子来验证。

师:是的。确实需要更多更严谨的数据来验证猜想。这样吧,老师给你们提供一张百数表,你们研究一下1到100的数,看看100以内有哪些数是3的倍数。

【设计意图:让学生在原来错误猜想的基础上再次猜想,有了部分例子的支撑,学生开始思考原先猜想错误的原因,逐渐形成新的猜想,再用说理、举例子等方式验证猜想的正确性,使学生对“猜想—验证”环节有了更多的自主思考与探究。】

四、第三次“猜想—验证”,拓展延伸规律

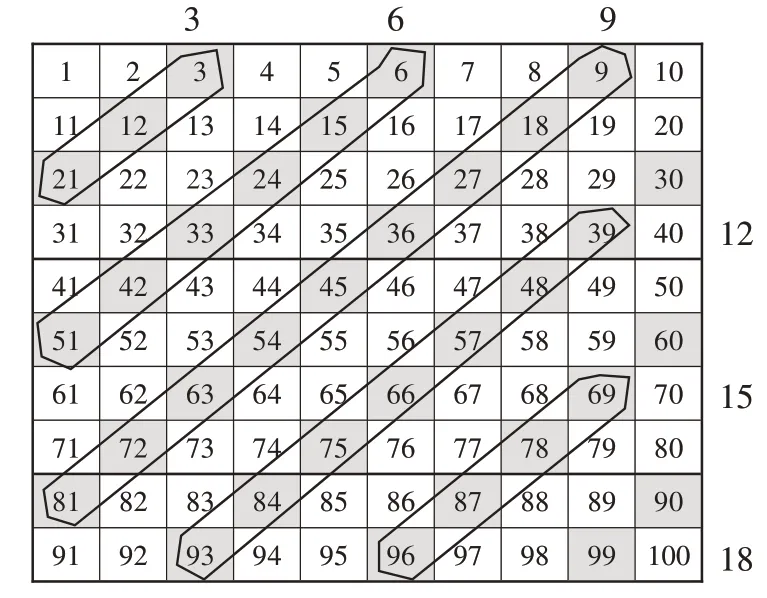

教师先出示猜想“个位和十位上的数字加起来能被3整除的数是3的倍数”;然后下发百数表给学生,学生圈出所有是3的倍数的数;最后展示学生作品。

教师出示标好3的倍数的百数表(如图1):

图1

师:个位上的数字与十位上的数字相加,和是多少?(学生计算)

师:你有什么想说的?

生1:我发现它们的和都是3、6、9、12、15、18这几个数,它们都能被3整除。

生2:我发现斜着的数字相加后得到的结果能被3整除。

生3:我发现相邻的两个3的倍数之间相差3。

师:你们说得都很好,那我们一起来看一下它们相加的和。(如图2)

图2

师:验证后发现100以内确实存在这样的规律。那100以外呢?猜猜看。

生4:我猜把每个数位上的数字加起来能被3整除就行了。

师:那是不是这样呢?我们举一些比较大的数,将每个数位加起来,看看是不是能被3整除。

(学生列举765、1020、3822、48726,教师记录)

师:我们用除法来验算它们是不是能被3整除。(学生计算)

师:你们的计算结果怎么样?

生(齐):都能被3整除。

师:看来这个结论同样适用100以外的数。如果你有疑问,下课可以再多举一些例子。那谁能来说一下3的倍数有什么特征呢?

生5:能被3整除。

生6:将每个数位上的数加起来,和能被3整除。

师:是的。我们将运用今天学到的知识进行练习闯关,同学们有没有信心?

生(齐):有。

【设计意图:让学生利用百数表验证猜想,通过自主探究发现100以内3的倍数的数的特征,再将猜想延伸至100以外的数。组织学生通过举例子的方式验证,结果发现100以外的数同样适用此规律。到此,学生运用“猜想—验证”的方式经历了结果的生成过程,牢固掌握了3的倍数的规律。】

五、练习总结(略)

【教学反思】

一、关注学生的前测数据,教学更具针对性

“3的倍数的特征”是学生认识与掌握了2和5的倍数的特征之后所学习的内容。对一个班的学生进行前测,并主要呈现三个问题,引导学生思考、回答。

问题1:你能从1~30中找到3的倍数的数吗?能写一写你的理由吗?

问题2:请你分别写一个三位数、四位数、六位数、十位数,判断一下是否为3的倍数。

问题3:你觉得3的倍数有没有特征?说一说你的理由。

通过对前测数据的分析,笔者发现学生明白如何判断是否是3的倍数,但是受2和5和倍数的特征的影响,未能正确发现3的倍数的特征,并且学生喜欢猜测结果。对此,笔者抓住学生爱猜测的心理,本节课重点放在学生的自主探究,采用“猜想—验证”的教学模式,分阶段归纳出3的倍数的特征。

二、建构“猜想—验证”的实践活动,发展学生的数学能力

1.猜想—验证:方法从旧知迁至新知

孔子云:“温故而知新,可以为师矣。”这就体现出旧知对新知的重要性,在方法上亦是如此。本节课是在学生已经学习了2和5的倍数的特征的探究方法与结论的基础上进行教学的,学生经历的首次猜想并不是天马行空的,而是依据原有的知识经验。学生能将旧知的结论快速地迁移到新知的猜想上,这是一种好的猜想,后两次的猜想是学生在错误的猜想上建立的新猜想,是猜想的迁移。学生的三次猜想所运用的验证方法都是举例子,这也是探究2和5的倍数的特征时采用的方法,故方法间存在通用性。由此可见,在“猜想—验证”活动的开展过程中,方法的灵活迁移很重要。通过旧知迁至新知是一个不错的选择。

2.猜想—验证:教学从形式走向常态

教学的目的是让学生提升知识、提高能力以及升华情感,但教师有时为了追求教学的进度,会使猜想流于形式,大大弱化了猜想在教学中的作用。本节课安排了三次猜想活动,使得学生整节课都处在“猜想—验证”中,自己提出的猜想由自己验证。经历多次“验证、否定、重建、再验证”的探究过程后,学生得到的不仅仅是学科知识,更是严谨的思维能力以及积极的情感。故笔者认为“猜想—验证”应该成为教学的常态,应在日常的教学中普遍运用,使其发挥更多的教学价值。

3.猜想—验证:学生从被动变为主动

学生是课堂的主体,传统的课堂是通过“师问生答”或“满堂灌”的方式展开教学的,这大大削弱了学生在课堂中的作用,使得学生常常处在被动的状态,极大地降低了学生学习的兴趣。本节课加入“猜想—验证”环节,猜想给了学生在同一起跑线的机会,都是在对知识陌生的情况下表达自己的想法,所以猜想没有好坏之分,也无须在意对错,只要能表达自己想法的就是好猜想。正是营造了轻松的猜想氛围,使得学生学习的热情大增,学生都变得愿意去猜想、抢着去猜想,主动地参与教学活动,在之后的验证过程中也更愿意表达想法,大大地增强了学生学习的主动性,真正使“猜想—验证”成为教学的主旋律。