任务驱动式学习课堂的评价原则

李欣荣

关键词 任务驱动学习 评价原则 语文素养 操作标准 优质经验

学习过程情境化、学习导向任务化、学习载体项目化、学习内容和方式整合化等是新课程教学转型在外在表现上的几个重大变化。教学的转型与表现的变化意味着我们进行教学评价时,除了吸收、改善原有课堂评价标准中符合新课程理念的部分外,还需要根据任务驱动学习课堂的本身特性,增设新的评价维度。下面以江苏省锡山高级中学袁晗毅老师《装在套子里的人》的教学为例,浅谈评价任务驱动式学习的课堂时应秉持的原则。

一、任务符合立德树人主题指向和语文素养描述

教材將课程标准具体化,是重要的学习资源,也是教学内容的主要载体。统编教材第一次将人文主题和学习任务群结合进行双线组元,不同的学习任务群乃至相同的学习任务群在不同的教学阶段都有各自不同的立德树人主题指向和语文素养培养要求,这也涵育了不同的单元教学目标。换句话说,每个单元的人文主题和学习任务群指向都是服务于立德树人主题指向和语文素养培养的。而新课程又第一次将它们在必修、选择性必修和选修阶段各单元中的要求明确地表述给教师,以期教师对语文课程的建构和各学习任务群间的逻辑关系有整体把握。这意味着无论是以单元的、课的还是单篇的方式实施教学,其过程都要符合立德树人主题指向和语文素养的描述。这就改变了以往课程中在选删并结构教学文本、确定教学目标上的随意性。

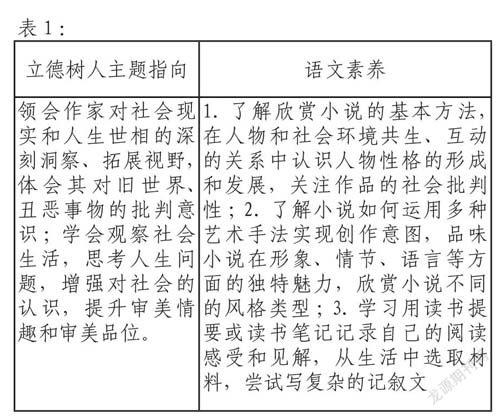

《装在套子里的人》属于必修课程中“文学阅读与写作(五)”学习任务群,该学习任务群的要求如下:

有的老师在教本单元中《变形记》一文采用辩论的方式探究小说的内核是“荒诞还是真实”,这就违背了必修阶段“文学阅读与写作”学习任务群在语文素养的培养要求。因为该任务群更多的是培养学生的直觉思维、形象思维和审美体验、审美情趣,强调多元化的表达,而辩论作为学习任务驱动的是逻辑思维、批判性思维和审美评价、文化理解的培养,强调的是说服、分出对错。袁晗毅老师是这样设计《装在套子里的人》一课的:

情境:沙皇俄国一所中学的希腊文教师别里科夫在其宿舍死亡,死因未明。请你与班级小组成员组成调查组对该事件进行调查。

学习资源:统编教材下册第六单元《装在套子里的人》,小说被删节的内容。

任务:1.商议并确定调查内容及评议标准;

2.小组合作学习、各自撰写调查报告;

3.分组展示、他组评议调查报告;

4.代表调查组向别里科夫之墓送挽联。

袁老师将任务1.2作为前置学习内容,任务3.4作为课堂教学内容。其中任务3分解成撰写死者档案、现场勘查报告、询问笔录、结案报告四部分。从设计意图和教学实际过程看,死者档案侧重分析主要人物别里科夫的人物形象,现场勘查报告侧重分析人物居住环境,询问笔录勾连次要人物和社会环境的分析,结案报告侧重探究别里科夫死亡的悲剧成因,指向主题;挽联的撰写旨在认识和批判社会,思考并洞察人生世相。

由上可知,袁老师是严格按照本单元学习任务群的立德树人主题指向和语文素养要求来设计学习任务、安排教学过程的,完成了语文素养要求中的第1点中的“了解欣赏”“认识”“关注”和第2点中的“品味”等素养目标,而撰写调查报告也可作为第3点要求中的“用读书提要或读书笔记记录”的一种变形。

二、任务设计真实适切且有可遵循的操作标准

从任务驱动学习课堂的实践反馈来看,任务的设计往往决定了学习的效果,但教师对怎样的任务才是有效的却一直有着疑问。

任务设计有着真实性要求,真实又指已在学生的现有生活经验或可能将在学生以后的工作、生活经验中发生。那么教师们或许会问:我们所设计的任务都是在现实世界中存在的,为何还有效果好坏之分?这提醒我们在评议课堂时要思考所设计的任务与学生已有或将有的经验之间联系的紧疏,或者说当任务的专业性过强的时候,学生获得的经验与所应培养的语文素养之间的匹配度就很低。就袁老师所设计的为别里科夫撰写死因调查报告这一任务而言,是否因为绝大多数的学生并不会去当刑侦警察而可视之为无效任务呢?语文课程本身有调查这一实用性能力培养的要求,怎样进行调查(确定调查角度、实地观察、设计问卷等),怎样根据事实说明问题(对调查对象作出评价、摆明观点等)在这个任务中都有体现,而且学生面对现实社会中类似事件的信息时,也可根据所学的调查方法整合信息对事件做出合情合理的判断。可以说这个作为文学阅读支架的任务是在学生应具备经验的范畴内的,是真实而有效的。

在真实性要求外,任务设计还要求适切。适切指设计的任务应适合学生的学习条件,符合文体的功用、文本内容的内在逻辑和任务的自身逻辑。如“选取《赤壁赋》一个片段,拟写视频拍摄脚本,挑选合适的音乐和场景,制作一个小视频”这个任务是绝大部分学校的教学设备所无法保障的,也超过了高中课程标准中计算机技术和通用技术学习的能力要求。同时《赤壁赋》中赤壁夜晚的江景其实是苏轼的文学性表达,能否真实的拍摄出来是存疑的,且该文的重心是主客问答,那么拟写视频拍摄脚本就游离于文本中心了。又如《百合花》《荷花淀》等小说,教师们多会选择电影场景拍摄和话剧排演的任务,但完成这些任务资源应该是剧本,缺乏从小说到剧本的转换环节,任务就违背了自身的逻辑。

在以往的教学中,教师也常抛出“到底谁害死了祥林嫂”“孔乙己到底死了没有”等探究性问题,它们在学习性质上是否和别里科夫死因调查的任务相似?我们认为不是的。前者指向的是小说主题探讨,属于观点阐述,文本中没有任何关于人物死亡状况的描述;后者指向情节和人物形象,属于事实说明,文本中有足够的信息支撑学生完成相应的任务。再加上《罪与罚》等俄罗斯小说也为我们展现了调查死者死因的相关场景,说明这个任务既有利于整合文本各种信息,也符合当时社会该类事件发生后的处理逻辑。所以说袁老师的设计的任务是适切的。当然,袁老师设计的为别里科夫墓写挽联以求起到“符合别里科夫形象特点,能体现作者创作意图,能起到‘为死者叹息,给生者警示’作用”的任务,不符合挽联哀悼逝者、表达敬意和怀念的功用,又是不适切的,不如为别里科夫的一生写幅对联来得恰当。

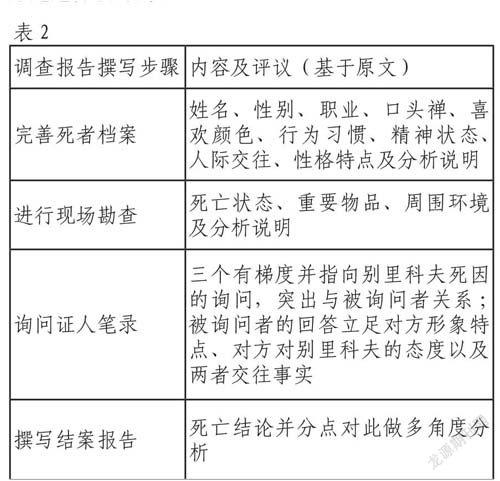

有时候教师布置了任务,学生不知道怎么去做,或者教师不知道如何进行及时的评价帮助学生纠偏,那么任务的学习支架功能的效用就大打折扣。所以教师在进行任务设计的时候,有必要将做的内容、步骤和方法再做细致的规定,从而形成较为详细的任务指导框架,那么学生对任务的完成就有较为明确的目标。袁晗毅老师对调查别里科夫的死因的任务是这样设计的:

由于撰写步骤和内容等任务指令非常明确,学生在实践(学习)的过程中就不会有无所适从的茫然感,完成的任务也不会五花八门或者有云泥之别,而使得评议任务成果的环节在事实上将注意力集中于一两个优秀成果上,而忽略了大部分学生的学习过程。从袁老师的设计来看,任务指令越明确,就越容易转换成操作标准,也越有利于凝练出评议标准:调查报告的步骤和内容实际上就是读写活动的操作标准,而步骤(1)(2)的评议标准显然就是准确/不准确;步骤(3)的评议标准就是是否有梯度/立足别里科夫形象/突出关系/显示态度,询问是否合理;步骤(4)的评议标准就是是否进行了多角度的分析,分析点的设置和最后的结论是否合理。

只有满足真实、适切、有可遵循的操作标准等要求,才能使任务更好地贴合并展现文本、教学与任务各自的逻辑,才能成为有效的学习支架,帮助学生在任务的完成过程中最大限度的利用好教学资源(教材文本),提升自己的语文素养。

三、任务完成过程凸显学生优质经验的生长

课堂的本质是“儿童成长的场域”,指向“更为优质的经验的重建”。传统课堂之所以一直受人诟病,原因就在于我们无法显性地看到学生的成长或者经验重建的过程。虽然我们试图通过主问题设计、有效预设与生成等方式提升学生学习的整体观和主体性,但事实上无论是师问生答还是生问共研,都只能展现少数学生一个教学片段或横截面内的学生活动,学生在整个课堂内的连续思维事实上处于无法知晓和检验的“黑洞”之中。更何况,学生的回答是否已在他的经验之内,学生的问题是否不在其他学生的经验内而具有普遍性,又因教师要追求教学环节的“顺畅”和文本意义的“告知”而被忽略。任务驱动式学习对学生提出了成果要求,无论个人独立完成还是小组合作完成,都能通过任务成果将学生思维的方向、方式、特点和思维的深浅显性而直观的曝露出来。从这可以看出,任务驱动式学习就是将传统课堂上学生经验的成长由潜在转为显在,由不可测转为可测。

但是任务驱动式学习在实践过程中也出现了认识上的偏误,将对经验“分享”和成果“交流”的理解窄化为“展示”,缺乏教师相机的指导以及学生在平等参与问题讨论时对成果的修正。究其原因,还是缺乏为学生提供针对过程和成果的观察记录表、等级量表等工具,学生没有相应的标准可依开展反思性的自评互评活动。于是教师只会在“展示”结束后,空泛地说“大家觉得好不好?好在哪里?不好在哪里”,而学生也多回以沉默或碎片、散点的应答,这些应答也多抓不住要点。

袁晗毅老师在前置学习中要求每个学生个人独立完成调查报告,那么每个学生不管理解的深与浅、正与偏,至少都通过此任务对小说文本阅读所涉及的人物形象、情节发展、环境特点、创作意图乃至叙述方式、视角等发生了思考认知和审美体验。在课堂上,他又将学生分为八组,每两组认领一个步骤,要求每组学生进行互评,经组内充分讨论后挑选出完成质量最好的一份并做修正,再上讲台做分享交流,对相应的内容给出自己的分析说明,接受其他组学生的质询。在这个环节,任务框架表就转化为成果质量评议量表,学生不仅可以藉此评价自己的成果质量,也能通过学习别人的成果修正自己的阅读经验,从而达成“更为优质的经验的重建”。比如有学生在展示死者档案时说别里科夫的精神状态是垂头丧气、爱生闷气、脸色苍白等,其他组的同学在评议时提出精神状态是在一段时间内维持的精神特点,而不是在神态、行为的具体表现;经过讨论后修正为“容易受刺激惊吓、六神不安”。可以确定,学生们对“精神状态”的理解有了正确把握,如果在考试中面对回答人物精神状态的题目,就不会在内涵理解上出现偏差。

在展示现场勘查步骤时,有同学说死者房间内,桌上应放着、墙上应贴着从报纸上剪裁下来的政府告示,他的死亡状态应该是蜷缩的。该同学又通过文本中的相关细节支撑其观点的合理性,也得到了同學们的一致肯定。借助细节推断发现文本空白,在发现中又加深了对文本的理解,可以说,该同学带动伙伴生长出小说阅读的个体经验。在展示询问证人笔录步骤时,有同学模拟向柯瓦连科提出这样的三问:别里科夫是为何而死的?对他和姐姐之事有何看法?别里科夫的死和他有何联系?袁老师让他自评这三问的质量,通过反思他发现自己站在阅读者的角度而不是以调查者身份来提问,因为询问的目的是要排除或确定科瓦连科在别里科夫之死上的嫌疑,所以或许这样问来得更合适一些:别里科夫死的那天你在哪里,有谁可以证明?听说你曾把他推下楼,你为什么这么做?据说他想跟你姐姐结婚,你有什么看法?这样的修正使学生明白不同的询问需要遵循情境、目的的要求,也要在询问中体现相应的动机,而他们在阅读时也就会建立起结合人物所处的复杂情境来分析人物的言行和形象特点的意识与经验。

将课堂还给学生并不是让学生进行机械简单的训练,也不是让学生不停地听说读写,而是要让学生在语言文字运用的实践中生长出能够改善、加深他们对学习和生活的认识和理解的经验。

有人说,新课程的实践有如“乱花渐欲迷人眼”,“像雾像雨又像风”,不知道该怎么上课、怎样评价课。其实,任务驱动式学习不可能有一统天下的课型,只要它符合学习任务群描述的立德树人主题指向和语文素养,任务真实、适切且有可遵循的操作标准,以及在学习过程中能感知到学生经验的成长,它就是有效学习的课堂。