车企减配保供应:既要销量又要口碑,可惜市场买不动了

张书琛

保时捷减配霸王条款惹众怒

保时捷车主通过网络维权

小小的芯片反复抽打着车企的神经,“逼”得豪车品牌也不得不铤而走险。

2021年下半年,缺芯的保时捷(中国)汽车销售有限公司向部分车主告知,工厂将电动调节转向柱改为手动调节,待芯片紧张状况缓解就会为车主免费改装更新。很可惜,由于相关芯片供应的恢复遥遥无期,直到今年第一季度末,保时捷终于“毁约”,称取消补装更新,改为2300元代金券补偿。

这个补偿方式在很多车主看来无非是“打发人”的把戏,“2300元代金券只能用于售后维修保养等售后服务抵扣,而恢复电动方向盘的配置目前也化为泡影,因为手动调节转向柱根本无法后期添加芯片,单独购买第三方博世、大众配件需要3万元左右,而且会失去质保。”2022款卡宴车主许慎了解到,许多车主预订时对于减配并不知情,提车时才被告知后续需要补装,甚至有车主车都开了4个月才被通知新车缺少配置。

而在此次减配风波中,保时捷又被车主爆出补偿方案“内外有别”:美国官方赔偿为500美元(约合人民币3300元)。针对是否双标的质疑保时捷在4月30日紧急发布的致歉信中并没有给出一个解释,一下点燃了本就敏感的车主情绪和舆论。

纵观业内,缺芯减配交付的并非只有保时捷一家。宝马就曾取消部分车型的自动泊车辅助系统、手机无线充电及WiFi热点功能,但同时下调车型价格,直到芯片问题缓解。而保时捷这招悄悄减配、承诺落空的戏码,如此直接地损害了消费者利益、品牌口碑和形象,无疑是下下策。

当然,保时捷被骂上热搜,和当前汽车行业共同面临的供应链危机难脱干系。从大范围来看,如今车企无一不是在平衡成本、保证供应和品牌口碑之间反复横跳,几十年来行业奉行的生产管理方法也在不断遭受冲击。

规避车规级检验,车企轻装上阵?

和传统车企不同,新能源汽车的减配往往涉及自动(辅助)驾驶和车辆控制功能,安全与否的质疑从未停止。

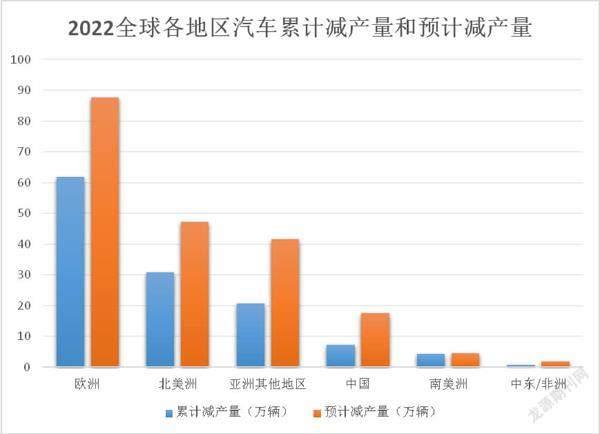

过去一年多,芯片和电池一直处于紧张供应状态,行业机构Auto Forecast Solutions(AFS)统计,2022年中国汽车市场累计减产量9.2万辆,占全球汽车市场累计减产量的5.8%;把时间拉长看,2021年1月到2022年4月,全球因缺芯而减产的车辆数量已经超过1200万台。近期国内因疫情防控不断割裂的物流体系,更是让行业几无转圜余地。

电车新贵特斯拉应对芯片短缺倒是剑走偏锋。去年7月马斯克曾抱怨芯片已经是“供应链最大的困扰,尤其是微控制芯片”,为了解决这一问题,特斯拉依靠自身强大的软件编程能力,选择重写软件、使用替代芯片。

不过使用替代芯片依然难满足电车动辄上千芯片的需求,因此特斯拉亦是减配动作不断。

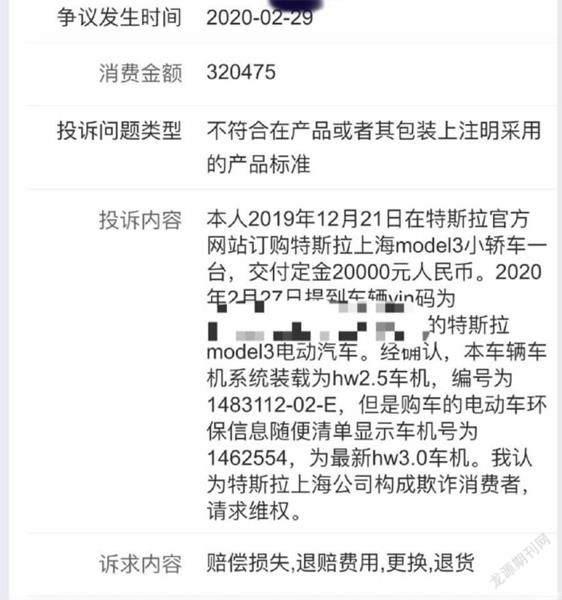

早在2020年疫情暴发初期,为保证车辆交付,特斯拉就曾为部分没有选装自动驾驶辅助系统的国产Model 3安装了较低版本的车辆控制器硬件,且承诺硬件减配并不影响车辆性能、使用安全和驾乘体验,待供应链恢复后将为车主免费更换新硬件。去年11月,有新车主又发现特斯拉在没通知的情况下减配了部分车型的USB接口,只预备了接口位置以便日后补装,同时还省略了手机无线充电配置。

这种“灵活应变”的结果显而易见——2021年全年,特斯拉共交付93万辆新车,同比增长87%,收入创下538.23亿美元(约人民币3427亿元)的历史新高,营业利润率在去年下半年甚至超过了所有量产汽车制造商。

但在全球缺芯的情况下,也有行业人士质疑,这些特斯拉没有明确说明过的替补芯片上车前是否通过了车规级验证?

汽车并非必需品,却事关生命,每个零件都要经历严格的车规级审查才能上路。从零部件到整车,都需要经历复杂的认证体系,完成一系列极端场景测试,但是特斯拉使用的替代芯片是否经过了高认证门槛,仍未可知。

截至3月27日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量约为125.48万辆 图源:AFS

特斯拉2020年初就曾減配保交付

这对于以高标准为傲的汽车行业来说还是头一遭。如果车企承诺未能如约兑现,很可能会面临法律风险,或像保时捷一样面临更大纠纷。况且,规避严苛的车规级认证,车企供应商的替代方案当然会比现在容易得多,但消费者就应该让渡安全性,承担后果吗?

产业链危机:从不浪费到买买买

让整个产业链陷入危机的风险,其实早在新冠疫情出现前就已经埋下。

在汽车行业,供应链低库存和高效率运作,是降低生产成本最完美的搭配,这也不难理解为什么行业楷模丰田的精益生产理念会被全球汽车产业奉为圭臬:按订单生产,减少库存,强调“保证所需要的物品,在所需要的时间,按所需要的数量拿来”。

这样的配合精密却脆弱,一旦某个环节瘫痪,停产的危机就会如蝴蝶振翅一样传导至整车厂。

“现在的汽车供应链体系就像一个金字塔,如果车企位于塔尖,供应商就是逐级向下分布的垒石,经过多年竞争早就是难以替代的存在。”汽车行业分析师王晨复解释,零部件企业经过多年竞争往往会形成头部集中,而复杂的车规级认证体系,导致行业很难快速找到替代品。

精益生产理念运用到极致带来的另一个风险在于,每一级供应商都不愿意承担库存,倾向于以销定产。这意味着一旦车企判断失误,掉头转向将极为缓慢。

2020年初,由于上一年汽车销量不佳,叠加新冠疫情影响,车企普遍对市场前景悲观,纷纷调低生产目标。而居家带来了新一波电子硬件消费热潮,上游芯片企业产能被消费电子行业挤占。

不料2020年中,市场超预期复苏,新能源汽车也获得市场认可,可芯片产业往往需要提前数月下订单,供应商产能转向困难。且长期以来,车规级芯片价格、需求长期不及消费电子产品,车企话语权并不高,芯片厂商也担心车企“用完即抛”,自己产能过剩。

可以预见,缺芯正在常态化,在无法预测市场前景的状态下,车企囤货变成了明智选择。接近消费电子产业的比亚迪,在感受到行业出现缺芯苗头时,反应迅速,调集资金大量购买芯片,也因此在去年成为行业艳羡的赢家。

汽車电子供应链 图源:企查查

减配+涨价,消费者为何买单?

不可否认,汽车产业供应链正在经历有史以来最严酷的多重考验,生产供给能力急剧下滑。不过哪怕供应链恢复,车企仍要面对降温的市场。

汽车并不是生活必需品,在不确定风险增加带来的家庭收入下滑压力下,这类大额开支很有可能被首先搁置。

中国汽车流通协会5月11日公布的数据显示,2022年4月乘用车产销承受重压,单月产销分别为99.6万辆和96.5万辆,同比分别下滑41.9%、43.4%。这说明疫情影响下,潜在消费者的消费能力和信心都明显下降,经销商去库存压力大。

如果需求恢复缓慢,第一季度“斗胆”涨价的新能源车企恐怕也会陷入进退两难的危机。

受上游资源涨价带动,中游材料厂、电池厂商跟随涨价,成本压力早在2021年下半年就已经传至整车厂。按捺数月后,在补贴少、市场需求旺盛等因素的推动下,各家新势力终于在今年第一季度掀起涨价潮。

截至4月末,已有20余家新能源车企发布涨价通知,行业“晴雨表”特斯拉中国市场3月甚至连涨三次,涨价幅度在1.5万~3万元之间。如果消费持续低迷,消费者不再为新能源车企的成本买单,那么涨价潮亦将终结。

在这样的市场环境下,车企选择减配保供应、稳定销量的方式可以理解,但一味地忽视消费者权益,或者补偿方式不妥,无疑是在透支消费者的信任来换取企业发展,更不利于车企在寒冬中的生存,得不偿失。