云南大围山国家级自然保护区及邻近地区蚂蚁群落与分布格局研究*

杨 林,杨 蕊,徐正会,武必念,都 红,张新民

(西南林业大学 生物多样性保护学院,云南省森林灾害预警与控制重点实验室,云南 昆明 650224)

蚂蚁隶属于昆虫纲(Insecta)膜翅目(Hymenoptera)蚁科(Formicidae),是种类和数量最多的社会性昆虫,广泛分布于各类陆地生境中[1],目前全世界已记载17 亚科338 属13 934 种[2]。蚂蚁不仅具有传播植物花粉和种子以及防治害虫等作用[3],还可通过觅食和筑巢等行为改善土壤结构和成分,进而影响地表生物群落结构[4];此外,蚂蚁还是生境和群落多样性研究中使用最广泛的指示生物[5-6],了解蚂蚁群落多样性和分布规律可为生境植被恢复和生物多样性保护提供重要参考。云南是中国重要的生物多样性宝库,拥有丰富的森林资源和植被类型,前人已在滇西北、滇东北和滇东南等地区进行了蚂蚁物种多样性的相关报道[7-9],均表明云南具有丰富的蚂蚁资源。

大围山国家级自然保护区(以下简称“大围山保护区”)位于云南省东南部屏边县和河口县境内(N22°35′~23°07′,E103°20′~104°03′),地处中国云南和华南沿海以及泰国和缅甸的衔接地域,形成复杂多变的地缘位置,受东南季风影响,具有高温高湿的特点,属亚热带海洋性气候类型。该区历史上未受第四纪冰川侵袭,保存着类型多样、特色各异的森林生态系统,从而蕴含了丰富的珍稀动植物种群。目前尚未见有关该保护区蚂蚁多样性的研究报道,本研究对大围山保护区及邻近地区蚂蚁群落及分布格局开展系统研究,进一步了解滇东南地区蚂蚁多样性和物种分布规律,为该地区物种多样性编目和保护提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 样地设置方法

在大围山保护区及邻近地区海拔276~2 273 m垂直带上,海拔每上升250 m 选取1 块50 m×50 m植被典型的样地作蚂蚁群落调查,共选取9 块样地(表1)。受地形和植被条件限制,选定样地时海拔有一定偏差,通常控制在 ±50 m 范围内。

表1 大围山保护区及邻近地区蚂蚁群落调查样地概况(屏边县)Tab.1 Sample-plot situation for ant community investigation in Daweishan Reserve and adjacent area(Pingbian County)

1.2 调查方法

采用样地调查法[3]对各样地蚂蚁群落进行调查,划定样地范围后,采用样方法沿样地对角线设定5 个1 m×1 m 的样方,间距10 m,分别调查样方内地表样、土壤样和树冠样,采集标本,发现蚁巢时铲入塑料方盘统计数量,并采集30 头标本;然后采用搜索调查法[10]在样地内进行随机搜索调查,调查植物上、地表、朽木内、朽木下、地被内和石下等场所的蚂蚁并采集标本,发现蚁巢时采集30 头标本,其余放生。

1.3 分类研究方法

将野外采集到的蚂蚁标本带回实验室,进行清洗、归类和编号,然后将其分别制作成三角纸干标本和浸渍标本。采用形态分类学方法,依据相关分类文献[3,11-14]对三角纸干制标本逐一鉴定,尽可能鉴定到种。

1.4 群落结构分析方法

依据蚂蚁物种个体数量在群落中所占百分比将群落中的物种划分为5 类:≥10%为优势种;5.0%~9.9%为常见种;1.0%~4.9%为较常见种;0.1%~0.9% 为较稀有种;<0.1% 为稀有种[3,15]。通过分析群落中的物种类型及其比例揭示群落结构特点。

1.5 分布格局分析方法

运用采获频数法分析蚂蚁物种的垂直分布、栖息生境、觅食和筑巢场所[16],揭示其分布规律。生态适应幅度依据物种的垂直分布高差(AD)划分:AD<500 m 为狭窄;500 m≤AD<1 000 m 为较窄;1 000 m≤AD<1 500 m 为中等;1 500 m≤AD<2 000 m 为较宽;AD≥2 000 m 为宽阔。

1.6 多样性指标计算方法

采用物种数量、个体密度(D)、Shannon-Wiener 多样性指数(H)、Pielou 均匀度指数(E)、Simpson 优势度指数(C)和Jaccard 相似性系数(q)对蚂蚁多样性指标进行测度[3,17]。根据 Jaccard相似性原理[3,18],当 0.00≤q<0.25 时,两群落表现为极不相似水平;当 0.25≤q<0.50 时,两群落表现为中等不相似水平;当 0.50≤q<0.75 时,两群落表现为中等相似水平;当 0.75≤q≤1.00 时,两群落表现为极相似水平。各指标计算公式为:

式中:N为每块样地中5 个样方内采获的蚂蚁个体总数;M为5 个样方的总面积;S为物种数;Ni为第i个物种的个体数;Pi为Ni和N的比值;c为2 个群落的共有物种数,a和b分别为群落A 和群落B 的物种数。

2 结果与分析

2.1 群落结构

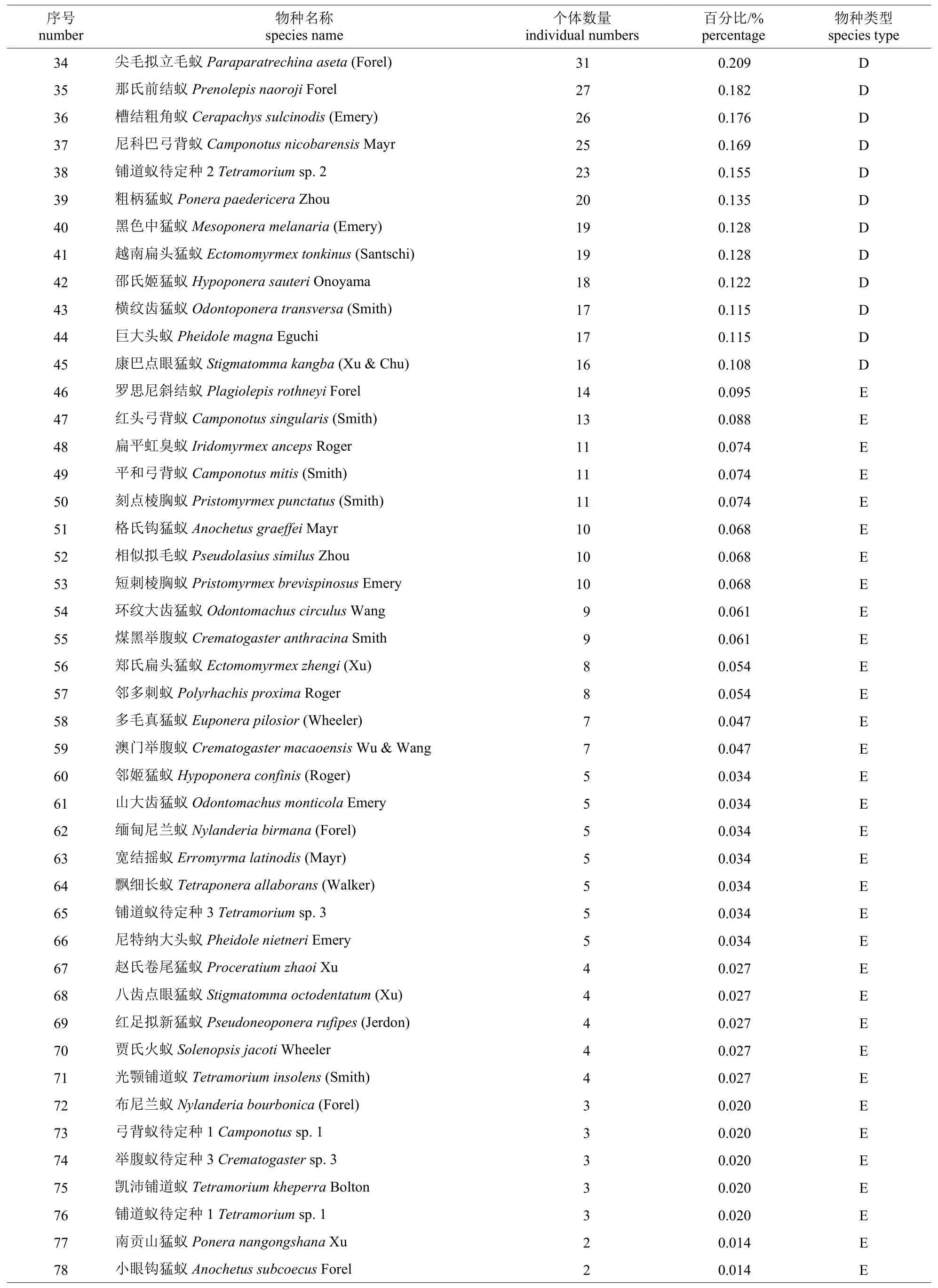

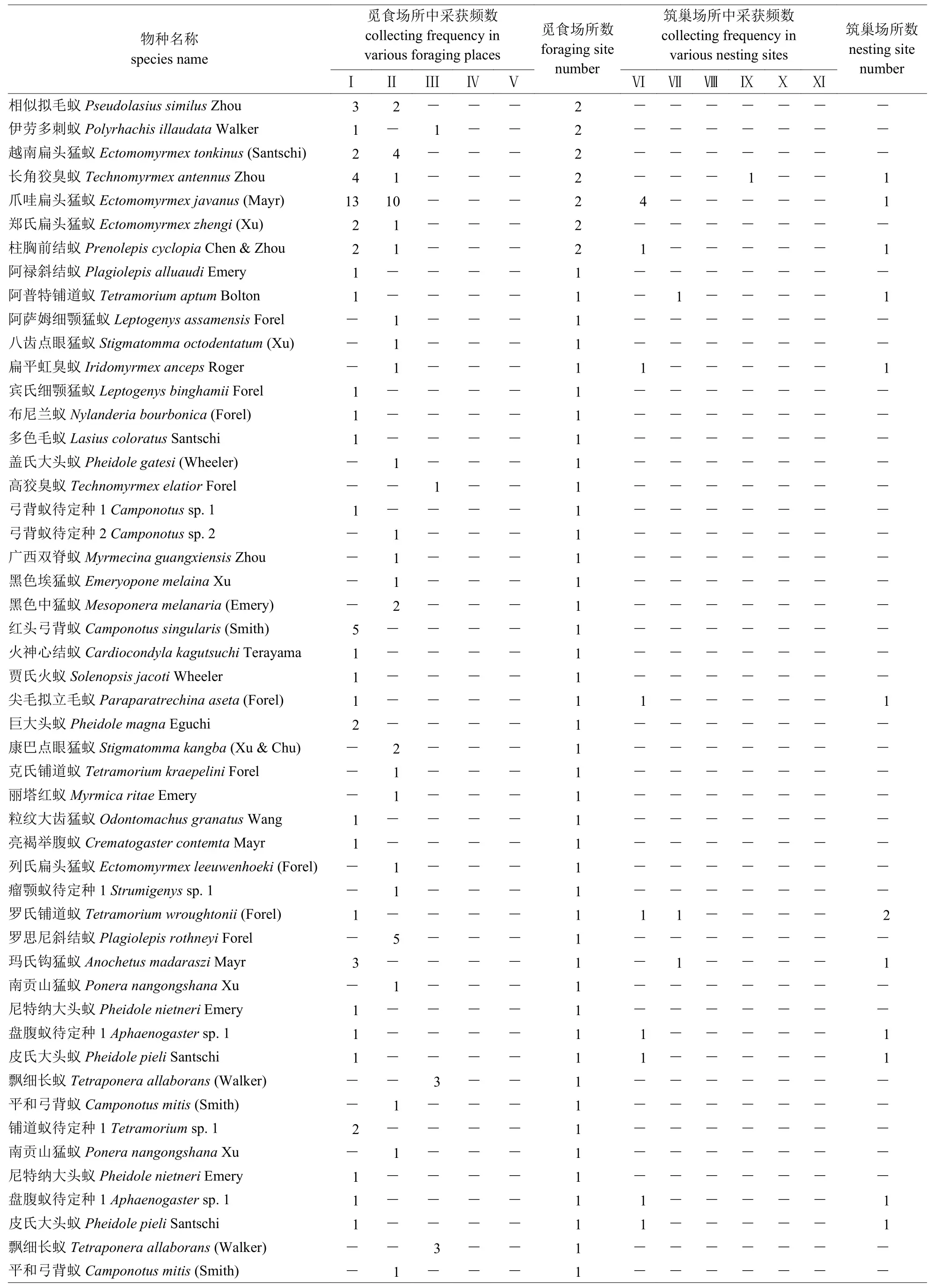

在大围山保护区及邻近地区9 块样地内共观察到蚂蚁14 816 头,经鉴定隶属于8 亚科49属104 种,其中优势种有3 个:埃氏拟毛蚁(Pseudolasius emeryiForel)、近缘重头蚁[Carebara affinis(Jerdon)]和宽结大头蚁(Pheidole nodusSmith),占物种总数的2.89%;较常见种12 个,包括黑头酸臭蚁 [Tapinoma melanocephalum(Fabricius)]、黄足短猛蚁[Brachyponera luteipes(Mayr)]和爪哇扁头猛蚁 [Ectomomyrmex javanus(Mayr)]等,占物种总数的11.54%;较稀有种30 个,包括柱胸前结蚁(Prenolepis cyclopiaChen &Zhou)、红色曲颊猛蚁(Gnamptogenys coccinaZhou)和黄猄蚁 [Oecophylla smaragdina(Fabricius)]等,占物种总数的28.85%;稀有种59 个,包括罗思尼斜结蚁(Plagiolepis rothneyiForel)、赵氏卷尾猛蚁(Proceratium zhaoiXu)和双色曲颊猛蚁(Gnamptogenys bicolorEmery)等,占物种总数的56.73%;群落中未发现常见种(表2)。

表2 大围山保护区及邻近地区蚂蚁群落结构Tab.2 Ant community composition of Daweishan Reserve and adjacent area

表2 (续)

表2 (续)

2.2 栖息生境

在5 类生境中,蚂蚁物种分布最丰富的是季雨林(61 种),其次是针阔混交林(46 种),第3 是杉木林(20 种),第4 是季风常绿阔叶林(15 种),物种最少的是中山常绿阔叶林(13 种)。在104 种蚂蚁中,爪哇扁头猛蚁和埃氏拟毛蚁分布于5 类生境中;黄足短猛蚁、黄足尼兰蚁[Nylanderiaflavipes(Smith)]和环纹大齿猛蚁(Odontomachus circulusWang)分布于4 类生境中;邵氏姬猛蚁(Hypoponera sauteriOnoyama)等5 个物种分布于3 类生境中,光颚铺道蚁 [Tetramorium insolens(Smith)]等24 个物种分布于2 类生境,其余70个物种仅分布于1 类生境(表3)。

表3 大围山保护区及邻近地区蚂蚁物种的生境及垂直分布Tab.3 Habitats and vertical distribution of ant species from Daweishan Reserve and adjacent area

表3 (续)

表3 (续)

2.3 垂直分布

在104 种蚂蚁中,爪哇扁头猛蚁、埃氏拟毛蚁、黄足尼兰蚁和邵氏姬猛蚁的生态适应幅度较宽;黄足短猛蚁和粗柄猛蚁等6 种蚂蚁生态适应幅度中等;拟立毛蚁待定种 1(Paraparatrechinasp.1)和铺道蚁待定种 1(Tetramoriumsp.1)等7 种生态适应幅度较窄;聚纹双刺猛蚁[Diacamma rugosum(Le Guillou)]和罗氏铺道蚁[Tetramorium wroughtonii(Forel)] 等87 种生态适应幅度狭窄,其中63 种只分布在1 个海拔高度上(表3)。

2.4 觅食场所

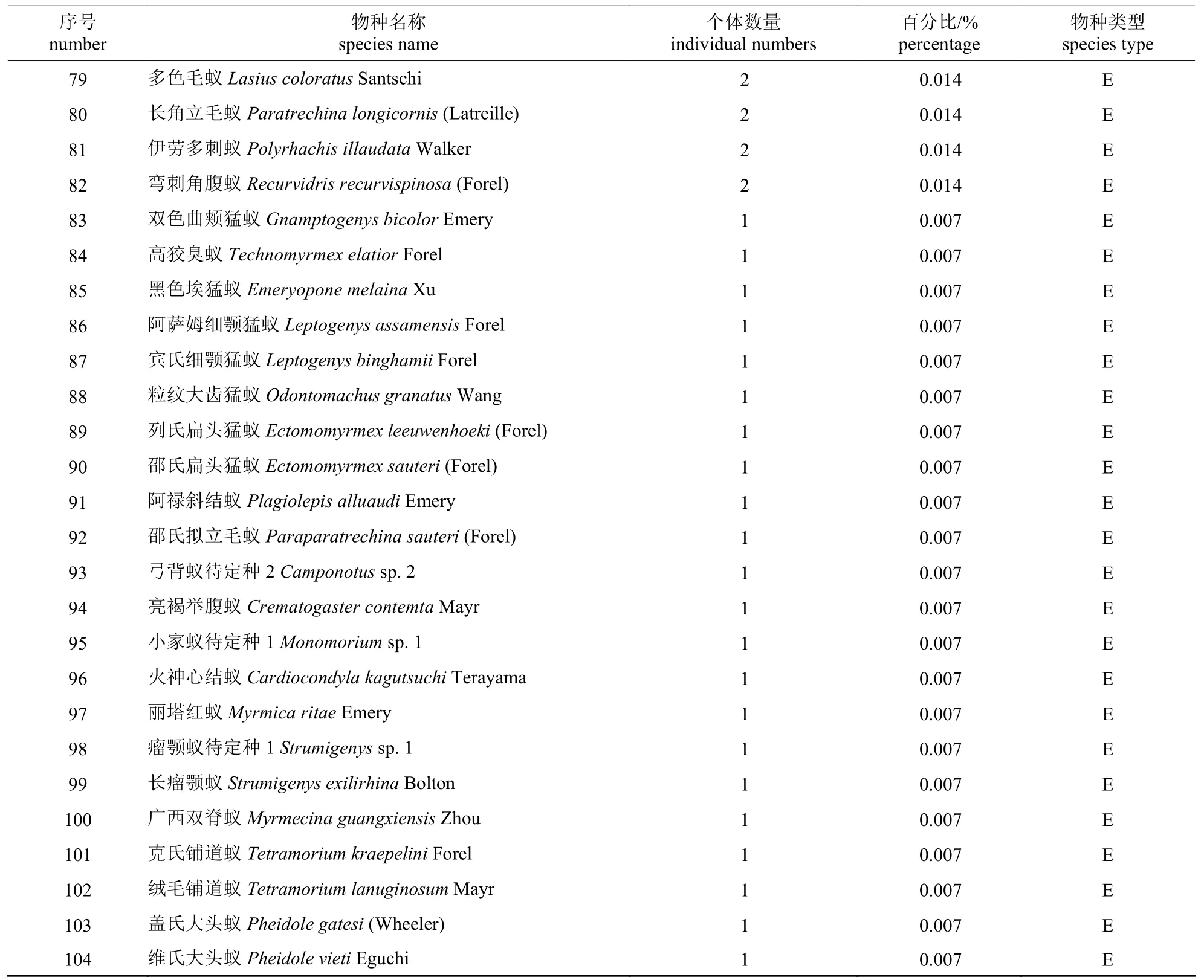

在5 类觅食场所中,在地表觅食的蚂蚁物种最多(80 种),土壤中次之(64 种),植物上较多(20 种),石下和朽木内最少(均为2 种)。在已知觅食场所的104 种蚂蚁中,长足捷蚁 [Anoplolepis gracilipes(Smith)]和结多刺蚁 [Polyrhachis rastellata(Latreille)]等9 种蚂蚁可在3 类觅食场所中觅食,立毛举腹蚁(Crematogaster ferrariiEmery)和邻多刺蚁(Polyrhachis proximaRoger)等46 种蚂蚁可在2 类觅食场所中觅食,双疣臭蚁[Dolichoderus thoracicus(Smith)]和长角立毛蚁[Paratrechina longicornis(Latreille)]等 49 种仅在1 类觅食场所中觅食(表4)。

2.5 筑巢场所

在6 类筑巢场所中,土壤内筑巢的蚂蚁物种最多(22 种),其次是地表筑巢(11 种),有4 种蚂蚁在树桩内筑巢,有2 种在朽木内筑巢,仅分别有1 种蚂蚁在石下和树上枯叶内筑巢。在已知筑巢场所的31 种蚂蚁中,近缘重头蚁、埃氏拟毛蚁和宽结大头蚁可在3 类筑巢场所中筑巢,黑头酸臭蚁和黄足短猛蚁等4 种蚂蚁可在2 类筑巢场所中筑巢,长足捷蚁和结多刺蚁等 24 种蚂蚁仅在1 类筑巢场所中筑巢。另有邵氏姬猛蚁、立毛举腹蚁和邻多刺蚁等73 种蚂蚁的筑巢场所暂未查明(表4)。

表4 大围山保护区及邻近地区蚂蚁物种的觅食和筑巢场所Tab.4 Foraging places and nesting sites of ant species from Daweishan Reserve and adjacent area

表4 (续)

表4 (续)

2.6 多样性

2.6.1 物种数和个体密度

由表5 可知:9 块样地中蚂蚁群落物种数量在4~45 种之间,个体密度为1.4~1 296.2 头/m2,海拔750 m 的季雨林物种数最丰富且个体密度最大,海拔2 273 m 的中山常绿阔叶林物种最贫乏且个体密度最小。蚂蚁物种数量在海拔276 m 的季风常绿阔叶林、海拔750 m 的季雨林和海拔1 467 m 的针阔混交林出现3 个峰值;个体密度在海拔750 m 的季雨林、海拔1 230 m 的季风常绿阔叶林和海拔2 050 m 的中山常绿阔叶林出现3 个峰值;物种数和个体密度均表现出较明显的多域效应现象(多域效应现象是指群落指标在坡面上出现不止1 个峰值的现象[19])。

2.6.2 多样性指数

由表5 还可知:9 块样地的蚂蚁群落多样性指数在0.819 0~2.263 1 之间,海拔276 m 的季风常绿阔叶林多样性指数最高,海拔1 717 m 的针阔混交林最低。多样性指数在海拔276 m 的季风常绿阔叶林、海拔1 054 m 的杉木林、海拔1 467 m的针阔混交林和海拔2 050 m 的中山常绿阔叶林中出现4 个峰值,表现出明显的多域效应现象。

表5 大围山保护区及邻近地区蚂蚁群落多样性指标Tab.5 Diversity indexes of ant communities in Daweishan Reserve and adjacent area

2.6.3 均匀度指数

9 块样地的蚂蚁群落均匀度指数在0.345 1~0.875 0 之间,海拔2 273 m 的中山常绿阔叶林群落均匀度指数最高,海拔1 717 m 的针阔混交林均匀度指数最低。随着海拔上升,蚂蚁群落均匀度指数呈现无规律变化,在海拔276 m 的季风常绿阔叶林、海拔1 054 m 的杉木林、1 467 m 的针阔混交林和海拔2 273 m 的中山常绿阔叶林出现4 个峰值,表现出明显的多域效应现象(表5)。

2.6.4 优势度指数

9 块样地的蚂蚁群落优势度指数在0.154 9~0.577 6,海拔1 717 m 的针阔混交林群落优势度指数最大,海拔276 m 的季风常绿阔叶林群落优势度指数最小。随着海拔升高,蚂蚁群落优势度指数呈现无规律变化,在海拔750 m 的季雨林、海拔1 230 m 的季风常绿阔叶林和海拔1 717 m 的针阔混交林出现3 个峰值,表现出多域效应现象(表5)。

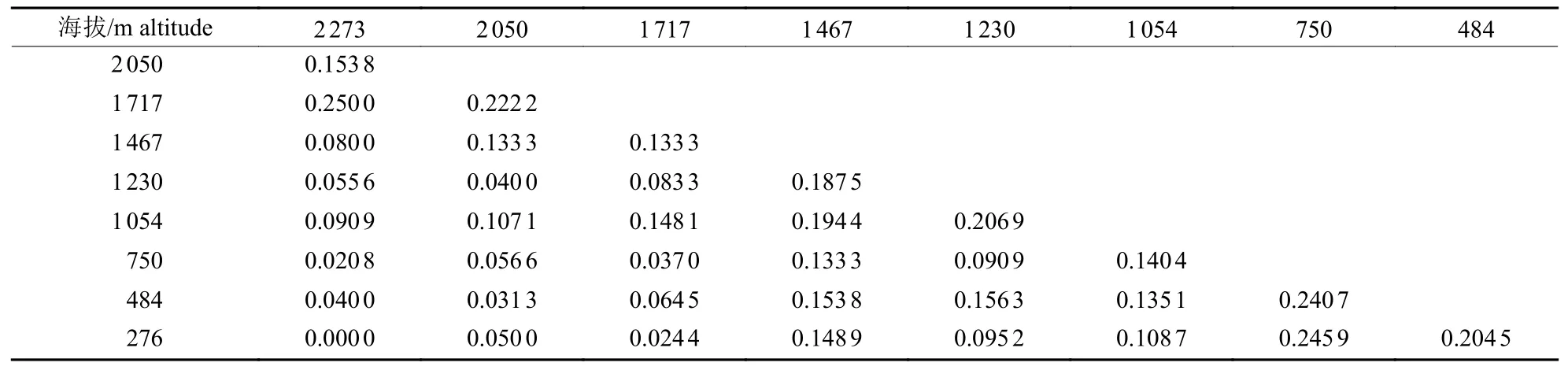

2.7 相似性

由表6 可知:9 块样地蚂蚁群落间相似性系数为0.000 0~0.250 0,处于极不相似至中等不相似水平。其中,海拔276 m 的季风常绿阔叶林与海拔2 273 m 的中山常绿阔叶林蚂蚁群落间没有任何相似性(0.000);海拔1 717 m 的针阔混交林与海拔2 273 m 的中山常绿阔叶林蚂蚁群落间达到中等不相似水平(0.250 0)。可见,大围山保护区及邻近地区9 块样地中的蚂蚁群落之间相似性极低,群落间差异明显。

表6 大围山保护区及邻近地区各样地蚂蚁群落间相似性系数(q)Tab.6 Similarity coefficients(q)between ant communities from different sample-plots in Daweishan Reserve and adjacent area

3 讨论

本研究在大围山保护区及邻近地区9 块样地中查明蚂蚁8 亚科49 属104 种,其中属种最丰富的是切叶蚁亚科(Myrmicinae)(16 属42 种)。该区域物种丰富度显著低于云南西双版纳国家级自然保护区(9 亚科76 属286 种)[3],但显著高于滇西北云岭东坡(4 亚科24 属73 种)和怒山西坡(6亚科29 属87 种)[7,20],接近滇东北地区(6 亚科41属120 种)[8],超过滇东南地区(7 亚科57 属202 种)的一半,可见该区域蚂蚁物种多样性较高。

从垂直分布来看,蚂蚁群落主要受气候影响,大多数物种生态适应幅度狭窄,只分布于1 类生境中,仅有34 种蚂蚁可分布于多类生境;其中爪哇扁头猛蚁生态适应幅度较宽且垂直分布高差最大(1 789 m),在5 类生境中均有分布,表明蚂蚁对生境的选择比较严苛。有研究表明:生境变化影响蚂蚁功能群的群落结构,不同类型样地中蚂蚁功能群的群落结构存在显著差异[21]。研究区域中各样地蚂蚁群落相似性处于极不相似至中等不相似水平,各样地间蚂蚁群落结构差异显著,具有较好的指示效应。

从栖息生境来看,蚂蚁群落主要受植被类型和气候因素影响,多数物种选择在地表觅食、在土壤内筑巢,在植物上、石下和朽木内觅食或筑巢的种类较少,多数蚂蚁只在1~2 类生境中觅食或筑巢,少数蚂蚁可在3 类生境中觅食或筑巢。此外,蚂蚁对栖息生境的选择还取决于其功能特征,如蚂蚁的胸长度、腿节长度和复眼大小等反映了其对猎物尺寸、觅食和栖息环境的选择差异[22-25]。

各样地中蚂蚁群落多样性指标均呈现多域效应现象,主要受气候因素和人为干扰的影响。物种数和个体密度在海拔750 m 的季雨林中达最大值,在海拔2 273 m 的中山常绿阔叶林中均为最小值;海拔276 m 的常绿阔叶林中蚂蚁多样性指数最大且优势度指数最小,说明该生境中蚂蚁种类较多且分布较为均匀;海拔1 717 m 的针阔混交林中多样性指数和均匀度指数均最小,而优势度指数最大,说明该生境中蚂蚁种类较少且分布不均匀,优势种群较突出。各样地受到不同程度的人为干扰,其中海拔276 m 的常绿阔叶林靠近农地,农业生产活动强烈影响了周围土壤蚂蚁物种多样性,包括丰富度和群落结构等[26-27];季雨林高温湿润的环境有利于蚂蚁群落的生存,因此个体密度较大,又因植被盖度较低有利于优势物种数量增加[28],从而减少该样地物种的多样性。海拔1 717 m 的针阔混交林位于原始森林公园,人类干扰活动较为频繁,故影响样地内蚂蚁物种的多样性,适应性较强的优势物种较丰富;而1 467 m 的针阔混交林因海拔较低,人为活动干扰较少,加之乔木郁闭度和灌木盖度较低,出现了林窗效应[29],物种丰富度增加,多样性升高。

4 结论

云南大围山国家级自然保护区及邻近地区蚂蚁物种分布和多样性主要与气候、植被类型和人为因素有关。104 种蚂蚁中爪哇扁头猛蚁和埃氏拟毛蚁等少数物种生态适应幅度较宽,黑头酸臭蚁、黄足短猛蚁和近缘重头蚁等少数蚂蚁可在多个生境中觅食和筑巢,大部分蚂蚁生态适应幅度狭窄,对生境选择较为严苛。蚂蚁群落物种数量、个体密度、多样性指数和均匀度指数均表现出多域效应现象。总体来看,该区域蚂蚁资源较为丰富且不同海拔生境中蚂蚁群落分化较明显,在生物多样性保护中具有不同的价值。