双微导管交替栓塞技术治疗破裂性颅内宽颈动脉瘤的临床分析

张龙,刘保国,肖罡,黄斌,钟兵,张能,田硕

广东省韶关市粤北人民医院神经外科,广东韶关 512026

颅内动脉瘤是指颅内动脉血管壁异常膨出,好发部位为动脉分叉处,可单发或多发。至今动脉瘤的发病原因和机制仍不清楚, 颅内动脉中层缺损学说被广泛接受,认为是动脉瘤发病的主要原因[1]。 颅内动脉瘤破裂是导致颅内蛛网膜下腔出血的主要原因,临床表现为突发剧烈头痛、呕吐、意识障碍及神经功能障碍,严重影响患者的健康[2]。 特别是近几年生活水平不断提高,介入治疗技术不断进步、设备不断改进和栓塞材料的不断更新及优化, 越来越多的患者愿意选择介入栓塞术治疗颅内动脉瘤, 特别是老年人及不能耐受开颅手术的患者[3-6]。 该研究为进一步了解双微导管交替栓塞技术在颅内宽颈动脉瘤中的应用价值, 选取该院2011 年6 月—2020 年6月收治的96 例破裂性颅内宽颈动脉瘤患者进行分析。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取粤北人民医院神经外科收治的96 例破裂性颅内宽颈动脉瘤患者进行研究, 经医院伦理委员会批准。经随机数字表法分为对照组和观察组,每组48 例。 观察组:男28 例,女20 例;年龄45~78 岁,平均(63.21±2.54)岁;Hunt-Hess 分级:1 级10 例,2 级23 例,3 级12 例,4 级3 例。 对照组:男25 例,女23例;年龄42~76 岁,平均(63.03±2.50)岁;Hunt-Hess分级:1 级8 例,2 级25 例,3 级13 例,4 级2 例。 两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准: ①突发剧烈头痛、 伴或不伴意识障碍、伴或不伴神经功能障碍等;②头部CT 确诊为蛛网膜下腔出血; ③行头部CT 血管造影或全脑血管造影已经确诊为相对宽颈颅内动脉瘤; ④愿意并签署手术同意书及知情同意书。

排除标准:①未破裂颅内动脉瘤;②确诊为绝对宽颈动脉瘤;③颅内动脉瘤合并颅内占位性病变;④患有严重心、肝、肾、肺等系统疾病;⑤患有其他精神障碍性疾病、恶性疾病如癌症或肿瘤等,既往伴放疗及(或)化疗病史;⑥对造影剂过敏;⑦妊娠及哺乳期患者;⑧拒绝签署知情同意书。

1.2 方法

两组术前均使用美国GE 公司的数字血管造影系统行全脑血管造影; 颅内动脉瘤的最大直径采用数字减影血管造影系统自带的软件进行测量。

1.2.1 观察组行动脉瘤栓塞时均在数字减影血管造影机下完成。 在微导丝配合下将预塑形的微导管超选入动脉瘤腔内, 其中一条微导管的头端稍微靠近动脉瘤颈部(动脉瘤的中上1/3),另一微导管略靠近动脉瘤底部(脉瘤的中下1/3 ~1/4)。 根据动脉瘤大小、形状选择合适的微弹簧圈送入动脉瘤内,经第一条微导管送入第1 枚微弹簧圈后并不解脱, 而后经第二条微导管填入第2 枚微弹簧圈, 使2 枚微弹簧圈互相缠绕稳定成篮后,解脱第2 枚微弹簧圈,然后依次经两条微导管交替填入弹簧圈至栓塞满意,每次解脱弹簧圈前均先造影, 了解弹簧圈有无脱出至载瘤动脉, 载瘤动脉及重要分支通畅情况和动脉瘤栓塞状况。

1.2.2 对照组枕下乙状窦后入路应对小脑前下动脉瘤,前纵裂入路应对胼周、胼缘动脉瘤,翼点入路应对其余类型瘤。将载瘤动脉和动脉瘤充分显露后,对瘤颈进行分离处理,使得动脉瘤完全暴露在视野中。结合动脉瘤位置、方向等情况,选择合适的动脉瘤夹(1 枚或多枚) 夹闭瘤颈, 必要时夹闭前先行载瘤动脉临时阻断。合并颅内血肿者,先行血肿清除降低颅内压,再行动脉瘤夹闭。

1.3 观察指标

分析两组影像学检查结果。 术后对两组患者进行随访,观察复发情况和治愈情况并予以比较。评估两组日常生活活动能力(ADL 评分)和神经功能缺损(NIHSS 评分)。ADL 评分满分100 分,得分越高表明生活质量越好;NIHSS 总分42 分, 得分越高表明神经功能缺损越严重。评估两组改良评分(mRS),总分0~6 分,良好0~2 分,不良3~6 分。 记录两组术后并发症,主要有颅内感染、再出血、脑积水。

1.4 统计方法

采用SPSS 18.0 统计学软件处理数据, 符合正态分布的计量资料用(±s)表示,采用t 检验;计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组影像学结果分析

CT-Fisher 分级:观察组1 级13 例,2 级6 例,3级26 例,4 级3 例; 对照组1 级12 例,2 级8 例,3级25 例,4 级3 例。 动脉瘤大小:观察组5~31 mm,平均(13.45±2.31)mm; 对照组5~33 mm, 平均(13.13±2.30)mm。 动脉瘤位置:观察组大脑中动脉15 例,前交通动脉16 例,后交通动脉10 例,小脑前下动脉5例,其他2 例;对照组大脑中动脉16 例,前交通动脉14 例,后交通动脉8 例,小脑前下动脉6 例,其他4例。

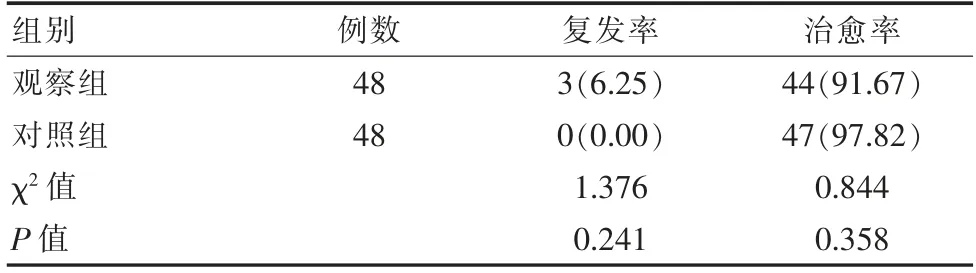

2.2 两组复发率和治愈率比较

两组均进行术后随访,时间为4~28 个月,平均(13.25±2.31)个月。观察组复发率高于对照组,治愈率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。 见表1。

表1 两组复发率和治愈率比较[n(%)]Table 1 Comparison of recurrence rate and cure rate between the two groups [n(%)]

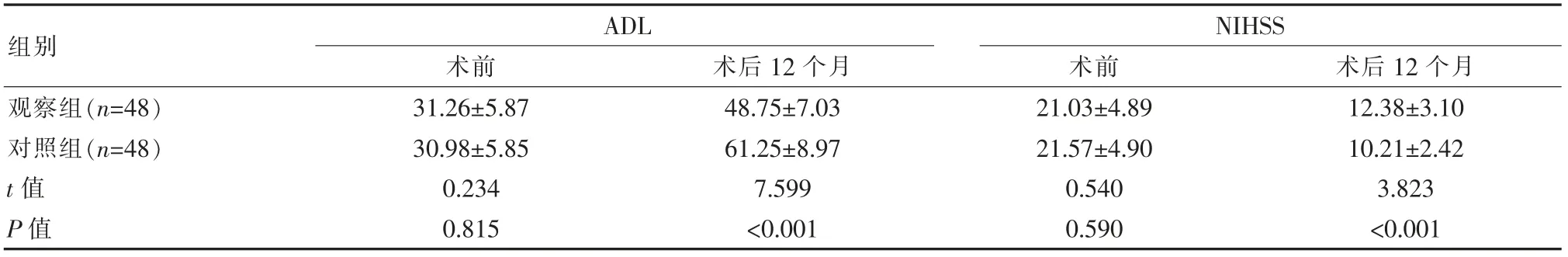

2.3 两组ADL 评分和NIHSS 评分比较

两组术前ADL 评分和NIHSS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组术后12 个月均较术前改善,且观察组均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组ADL 评分和NIHSS 评分比较[(±s),分]Table 2 Comparison of ADL scores and NIHSS scores between the two groups [(±s), points]

表2 两组ADL 评分和NIHSS 评分比较[(±s),分]Table 2 Comparison of ADL scores and NIHSS scores between the two groups [(±s), points]

组别观察组(n=48)对照组(n=48)t 值P 值ADL术前 术后12 个月NIHSS术前 术后12 个月31.26±5.87 30.98±5.85 0.234 0.815 48.75±7.03 61.25±8.97 7.599<0.001 21.03±4.89 21.57±4.90 0.540 0.590 12.38±3.10 10.21±2.42 3.823<0.001

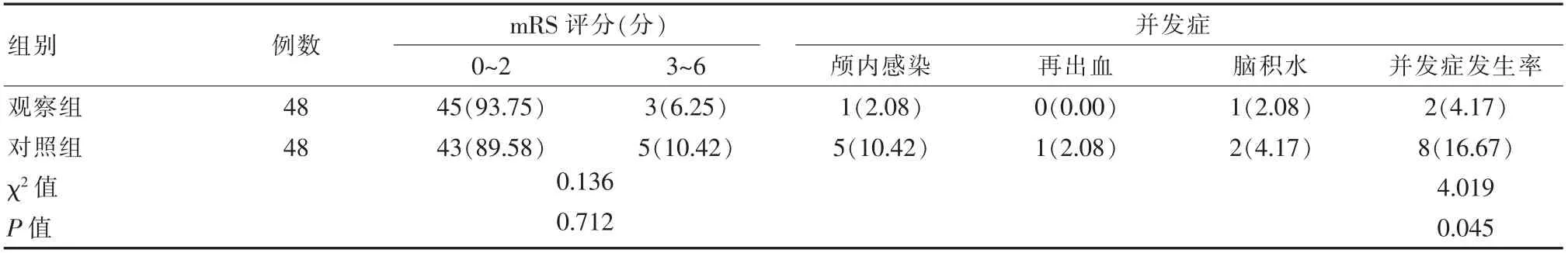

2.4 两组mRS 评分和并发症发生率比较

两组mRS 评分情况比较, 差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 两组mRS 评分和并发症发生率比较[n(%)]Table 3 Comparison of mRS scores and the incidence of complications between the two groups [n(%)]

3 讨论

目前多数的窄颈颅内动脉瘤通过单纯的弹簧圈栓塞即可获得满意的治疗效果, 但是对于宽颈动脉瘤仍是当今介入栓塞治疗的难点, 主要存在的问题是弹簧圈易疝出至载瘤动脉引起载瘤动脉狭窄或闭塞、不能完全致密栓塞、栓塞过程中容易破裂、动脉瘤颈易残留使动脉瘤复发等[7-8]。因此,单纯弹簧圈栓塞宽颈颅内动脉瘤面临着种种风险及不确定因素难以取得理想的治疗效果。 关于颅内动脉瘤瘤颈的处理问题是宽颈动脉瘤栓塞治疗的难点, 也是临床研究的焦点, 近年来一系列新的治疗介入如球囊辅助弹簧圈栓塞技术、支架辅助弹簧圈栓塞技术、微导管辅助弹簧圈栓塞技术、微导丝辅助弹簧圈栓塞技术、双微导管技术、弹簧圈联合Onyx 栓塞技术、血流导向技术及覆膜支架等治疗方法的出现, 显著提高了宽颈颅内动脉瘤的治疗效果[9-10]。

尽管采用球囊或支架辅助弹簧圈栓塞技术治疗颅内宽颈动脉瘤可显著改善动脉瘤栓塞率并减少术后复发,但存在如下弊端:①输送系统相对粗硬,增加操作的风险和难度,易导致血管痉挛、血管内皮损伤甚至颅内动脉夹层等;②对于颅内分叉部动脉瘤,球囊或支架只能保护分叉后的一个分支, 无法充分保护另一分支,需要使用双支架辅助等技术,进一步增加操作上的风险和难度, 大大增加术中缺血性并发症的发生率; ③采用球囊辅助弹簧圈栓塞技术球囊保护时需要临时阻断血流, 增加缺血性并发症的风险; ④采用支架辅助弹簧圈栓塞技术需要使用抗血小板聚集药物,因患者个体差异,存在解聚不足导致颅内动脉血栓形成, 引起脑梗死或解聚过度导致出血倾向, 如动脉瘤再次破裂或消化道等出血的可能性, 给颅内动脉瘤栓塞术后需要使用脑室外引流术或脑室腹腔分流术等有创操作带来麻烦[11-15]。由于采用球囊或支架辅助弹簧圈栓塞技术具有上述弊端,限制了在破裂的颅内宽颈动脉瘤中的使用,双微导管技术具有支架及球囊辅助栓塞无法取代的优势,该研究针对该术式进行研究,结果显示,两组术后复发率和治愈率差异无统计学意义 (P>0.05);观察组术后并发症发生率(4.17%)低于对照组术后并发症发生率(16.67%)(P<0.05),与林锦才[16]的研究结果:观察组术后并发症率(7.50%)低于对照组术后并发症率(27.50%)具有一致性,说明双微导管技术有着开颅夹闭术一样的彻底性和有效性, 与临床相关报道类似。 进一步分析发现,观察组的术后ADL 评分和NIHSS 评分均优于对照组,同时术后并发症低于对照组(P<0.05),表明双微导管技术能够更好地促进患者术后的恢复,并发症少,安全性高。 另外在mRS 评分方面,两组差异无统计学意义(P>0.05),并且0~2 分占比均较高, 提示双微导管技术有良好的预后。 分析原因:①操作简单,手术较短,并发症较少;②操作范围扩大,可以达到球囊或支架不能达到的部位;③术中微导管头脱出至载瘤动脉,容易再次进入动脉瘤腔的理想位置,不似支架辅助时,微导管在支架释放后再次进入动脉瘤腔的理想位置非常困难;④交替栓塞可保持动脉瘤腔整体压力平衡,避免因瘤腔内压力不平衡增加术中动脉瘤破裂风险,另外手术费用较使用球囊或支架低[17]。 因此,双微导管交替栓塞技术的治疗效果较为理想。

综上所述, 双微导管交替栓塞技术治疗破裂性颅内宽颈动脉瘤效果明显,预后良好,复发率低,并发症少,安全性高,具有较高的推广及应用价值。