手机屏幕亮度对视功能和泪膜稳定性的影响

郑克 韩宜男 郑晓红 瞿小妹

(复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科 国家卫生健康委员会近视眼重点实验室 中国医学科学院近视眼重点实验室 上海 200031)

随着电子产品在日常生活工作中的普及,人们近距离使用这类设备的时间不断增加,眼部视疲劳相关不适症状的发生日益增多[1],智能手机因其使用距离距眼较近,由其导致的视疲劳症状往往较阅读纸质书更加严重[2]。亮度是手机屏幕与纸张的一个重要差异因素,亮度既可直接影响调节反应,也可通过改变瞳孔大小,调节进入眼内的光线量,改变视网膜成像清晰度而间接影响调节反应。屏幕亮度过暗造成发光不均匀、清晰度降低,均会造成模糊感,引起人眼的调节活动;而屏幕亮度过高会引起眩光,人眼通过缩小瞳孔减少进入眼内的光线量,避免光线损伤视网膜,同时伴有视觉系统的肌紧张,容易引起视疲劳。合适的屏幕亮度能够减少视疲劳的发生,提高工作、学习效率。目前手机亮度和眼部调节相关研究较少,本研究探讨不同手机屏幕亮度对人眼调节集合功能和眼表泪膜稳定性的影响,帮助我们给出更好的亮度设置建议,培养健康的用眼习惯,减少使用手机相关的视疲劳症状。

1 资料与方法

1.1 资料 选取50名在校学生为研究对象,其中男性27名、女性23名,年龄(22.9±1.1)岁。受试者纳入标准:①年龄18~30岁;②近视>-6.00 D,散光>-1.00 D;③双眼最佳矫正视力≥1.0;④无眼位及眼球运动异常,双眼无器质性眼病,无眼部手术史,无全身系统性疾病。本研究遵循《赫尔辛基宣言》,所有受试者均自愿参加,在获悉需接受检查的项目后签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 试验分组 受试者在接受阅读任务之前,完成调节幅度、集合近点、调节反应和泪膜破裂时间,采集数据作为对照组,在不同日期的同一时段内,完成不同手机亮度的阅读任务,分别为100 nit、130 nit、160 nit手机亮度组,完成规定的手机阅读任务后,再次进行相同眼部检查。

1.2.2 阅读任务 试验环境为500 lux,将手机设置于眼下方33 cm处,使用试验手机自编的游戏软件,随机显示10以内数字矩阵,嘱受试者逐行从左到右查看出现的内容,点击包含数字3、8、4的按钮,阅读任务持续20 min。

1.2.3 调节幅度检查 配戴全矫眼镜,选择最佳视力上一行视标,不断移近视标,记录受试者右眼报告看到视标模糊的距离,距离以米为单位,取倒数即为调节幅度,测量3次,取平均值。

1.2.4 集合近点(NPC)测量 采用移进法,当受试者报告说出现了2个目标或当检查者看到1只眼睛偏离目标时,测量距离并记录,测量3次,取平均值。

1.2.5 调节反应测量 本试验采用WAM5500型近红外开放视野自动验光仪(Grand Seiko株式会社,日本),受试者配戴足矫眼镜,双眼同时先后注视在50 cm、40 cm、33 cm、25 cm和20 cm的0.5视标(分别对应的调节刺激:2 D、2.5 D、3 D、4 D、5 D),使用红外自动验光仪测量受试者右眼的调节反应,取3次数据的平均值,并计算右眼调节滞后量。

1.2.6 泪膜破裂时间 生理盐水湿润荧光素钠试纸条(天津晶明新技术开发有限公司),然后将纸条轻触下方球结膜。嘱受试者眨眼数次使荧光素钠均匀分布于眼表,睁开双眼后注视前方,在裂隙灯钴蓝光的照射下,测量由开始睁眼至角膜出现第1个黑斑的时间,即为泪膜破裂时间,测量右眼3次取平均值。

1.3 统计学处理 前瞻性随机对照研究。本研究使用SPSS 23.0统计软件(SPSS,IL,USA)进行统计分析,数据资料进行Levene检验方差齐性检验,调节幅度、集合近点、调节反应和泪膜破裂时间数据均采用单因素方差分析,使用LSD法两两比较,对调节反应和调节滞后量做线性相关和回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

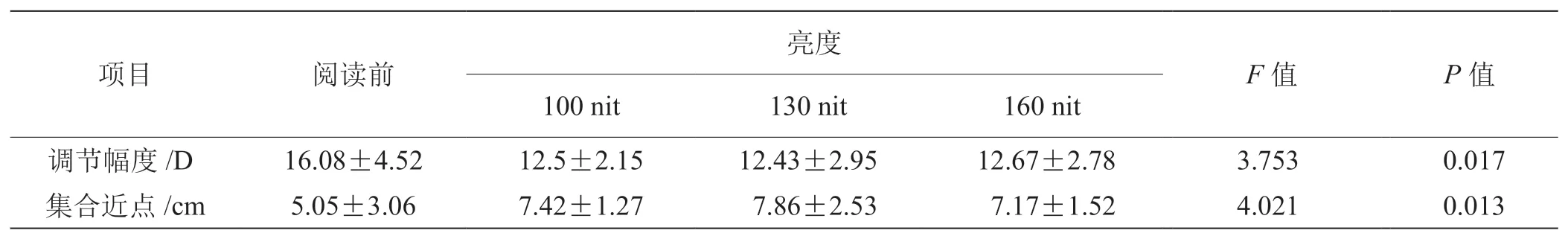

2.1 集合近点、调节幅度比较 如表1所示,各试验组调节幅度和集合近点差异具有统计学意义,两两比较显示100 nit、130 nit和160 nit屏幕亮度组调节幅度分别较对照组显著下降,差异具有统计学意义(P=0.009,0.006,0.021),100 nit、130 nit和160 nit亮度组间差异无统计学意义;100 nit、130 nit和160 nit亮度组集合近点分别较对照组显著增大,差异具有统计学意义(P=0.012,0.002,0.024),100 nit、130 nit和160 nit亮度组间差异无统计学意义。

表1 手机屏幕亮度对调节幅度、集合近点的影响

2.2 泪膜破裂时间比较 如表2所示,各试验组的泪膜破裂时间与对照组比较差异有统计学意义,两两比较显示:100 nit、130 nit和160 nit手机亮度组完成阅读任务后的泪膜破裂时间分别为(4.54±0.99)s、(4.25±1.28)s和(5.35±2.76)s,均较对照组(7.61±3.06)s显著下降,差异具有统计学意义(P值均<0.01),100 nit、130 nit和160 nit亮度组间差异无统计学意义。

表2 手机屏幕亮度对泪膜破裂时间的影响

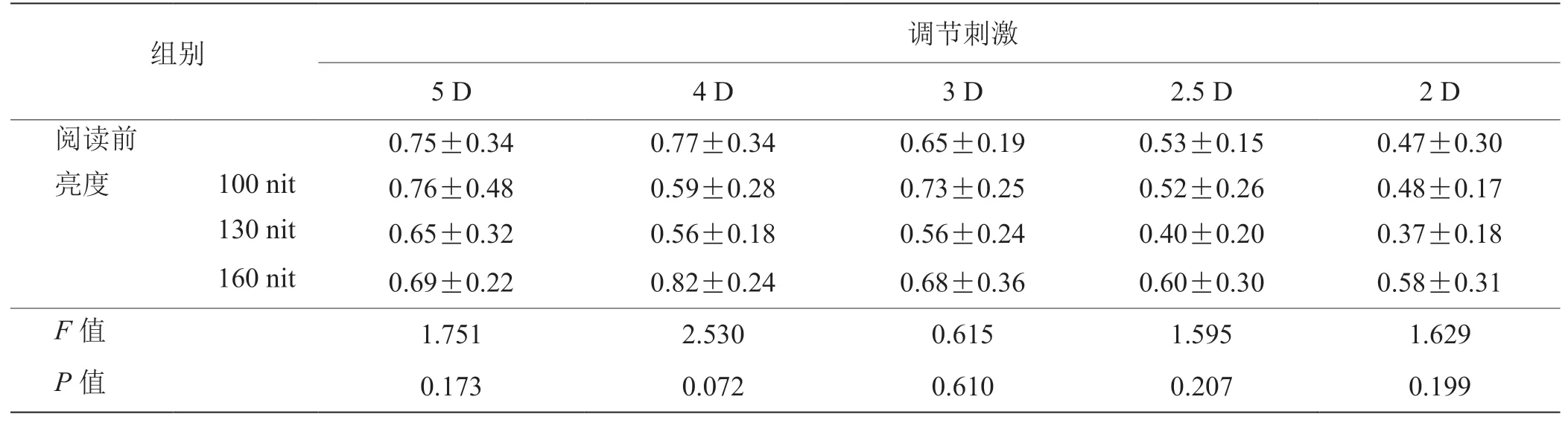

2.3 调节反应比较 各试验组随着调节刺激增加,调节反应值也逐渐增加,各试验组在不同调节刺激下的调节反应,差异均无统计学意义(表3)。在各调节刺激(5 D、4 D、3 D、2.5 D、2 D)下,130 nit亮度组的调节反应值均高于其他组,但差异无统计学意义。

表3 不同调节刺激下的调节反应值 单位:D

2.4 调节滞后比较 表4显示在各调节刺激下,各试验组间调节滞后量比较,差异均无统计学意义。除160 nit组,其余各试验组调节刺激和调节滞后量均呈线性回归(图1),差异均有统计学意义。对照组:y=0.352+0.125x,r2=0.108(F=7.602,P=0.008);100 nit组:y=0.134+0.166x,r2=0.160 (F=10.821,P=0.002);130 nit组:y=0.111+0.145x,r2=0.197(F=12.786,P=0.001);160 nit组:y=0.433+0.108x,r2=0.040(F=2.121,P=0.151)。除160 nit组,调节刺激和调节滞后量均显著呈正相关。对照组:r=0.328,P=0.004;100 nit组:r=0.399,P=0.001;130 nit组:r=0.444,P<0.001;160 nit组:r=0.200,P=0.076。

表4 不同调节刺激下的调节滞后量 单位:D

3 讨论

随着信息社会的高速发展,智能手机已经进入到我们生活工作的每一个环节,发达国家年轻人手机使用率高达95%[3],随着智能手机使用时间的增加,眼部不适以及相关视觉症状出现日益增多[1]。有研究证实智能手机较台式电子计算机[4]和纸质材料[5]更容易引起眼部不适。目前屏幕亮度对视疲劳的影响多集中在电子计算机屏幕,手机亮度的不同对人眼视功能以及眼表泪膜相关研究较少,本研究探讨不同手机屏幕亮度对人眼调节集合功能以及泪膜稳定性的短期影响,帮助我们给出更好的护眼亮度设置建议,减少手机使用相关的视疲劳症状。

本研究中各试验组在完成手机阅读任务后测量调节幅度和集合近点,结果显示各亮度组调节幅度在手机使用后均较对照组显著下降,各手机亮度组集合近点均较对照组远移,国外Park报道了健康成人使用智能手机阅读20 min后集合近点远移[4],国内闫瑾等观察青年大学生在手机阅读1 h后发现集合近点增大[6],本研究结果与上述研究结果一致。 Long等[7]对正常受试者使用手机阅读1 h过程中的观看距离进行研究,结果发现手机的阅读距离在最后10 min缩短为(27.8±7.7)cm,较阅读过程前10、20和50 min显著缩短。手机屏幕较小,长时间近距离的手机阅读需要动用较多的调节,使用手机后造成调节和集合功能下降,需要通过缩短阅读距离来增大视角。手机使用的姿势和距离,屏幕的大小和亮度与计算机不同[3],坐位时持手机的屏幕距离为13.3~32.9 cm,躺卧位时屏幕距离为9.9~21.3 cm[8],更近的使用距离对人眼调节集合系统将带来更高的需求,更易引起视疲劳相关不适症状。

本研究中100 nit、130 nit和160 nit手机屏幕亮度组的泪膜破裂时间均较对照组显著下降,而手机屏幕亮度组间差异并无统计学意义。各亮度组在20 min的手机使用任务完成后,泪膜稳定性均显著下降,与Kim等[9]报道的结果一致,推测与持续20 min的近距离阅读任务中,受试者因注意力集中而减少瞬目次数,泪膜重新分布减少有关。但Rosenfield等[10]指出使用电子设备时的眼部不适症状可能并不能归因为眨眼次数减少,眨眼次数可能更多与阅读时的认知需求有关。澳洲有研究报道使用智能手机阅读1 h后,不完全眨眼数由6次/min增加到15次/min,并伴有眼部主观不适感增加[11]。暴露部位的泪膜由于过度蒸发,泪液渗透压随泪液蒸发而增高,而眼表高渗性的炎症环境将促进角膜和结膜上皮细胞和杯状细胞的凋亡,进一步加剧泪膜的不稳定性,在TFOS DEWS干眼专家共识报告中已证实量泪膜高渗性和泪膜的不稳定性是干眼的核心驱动因素[12]。因此,手机使用会增加干眼症发生的风险。韩国一项大型研究报道在干眼儿童中,手机使用率更高,并发现在停止使用智能手机1个月后,泪膜稳定性改善[13]。在本研究中,各屏幕亮度组完成阅读任务后,眼调节幅度和集合近点均发生显著改变,泪膜稳定性下降,由于眼部调节集合系统,眼表(尤其是眨眼)或是两者的共同作用,使用手机后可能出现眼部疲劳模糊等不适,因此双眼视功能异常以及干眼症患者近距离用眼后及时休息十分必要。

本研究观察发现130 nit亮度组在各调节刺激下引起的人眼调节反应均最大,滞后量最少,但差异无统计学意义。有国内研究报道电子计算机屏幕亮度在一定程度内的变化并不影响调节反应,本研究结果与其一致[14]。韩国一项基于20岁年轻人的研究报道了使用手机观看影片30 min后的调节滞后量(0.49±0.28)D较阅读书本30 min后显著增高(0.30±0.16)D[5]。理论上,看近后因为瞳孔缩小,焦深变大,调节滞后量增高。线性相关和回归分析得出,除160 nit组调节滞后量均随调节刺激的增加而增加。本研究各屏幕亮度组使用手机20 min后,调节滞后量较对照组均未发生显著增高,分析可能原因为受试者均为双眼视功能正常,其调节幅度均能够满足手机使用时的调节需求,并且手机使用时间持续较短,并未引起调节滞后量的明显增高,未来研究可以纳入手机使用时长大于8 h者进行观察。对于具有双眼视功能异常者,如调节不足的患者,手机使用是否会引起滞后量的增加需进一步研究。不同的研究对手机亮度设置的最优值结果相差较大:武童瑶等[15]报道当照度范围在50~500 lux,手机屏幕亮度为100 cd/m2时阅读舒适性较好;李宏汀等[16]建议环境照度为500 lux时,手机屏幕亮度最优值是257 cd/m2左右;叶程等[17]报道的亮度最优值更高,在400~600 lux的环境照度下,手机屏幕的最优亮度值为436~470 cd/m2。本研究中亮度变化没有引起调节反应和调节滞后量的显著变化,推测与亮度变化差值相差较小,没有引起瞳孔大小显著波动有关,未来研究可以加大亮度变化差异。

本研究存在一些局限性,仅研究了500 lux的环境照度。在不同环境照度下,手机屏幕亮度变化对人眼调节集合功能和眼表泪膜稳定性的影响,有待进一步的研究。此外,各亮度组中研究样本量较少,下一阶段将继续增大样本量采集,增强结果的可靠性。

综上所述,短时间近距离使用手机会引起人眼调节幅度下降,集合近点增加,泪膜稳定性下降,屏幕亮度在一定范围内,对调节反应、调节滞后量没有显著影响,双眼视功能异常者以及干眼症者应注意手机使用时间,及时的休息十分重要。