中耳淋巴上皮样癌1 例

李兴亚 李鸿 岑艳芳 王凯 夏纪严

(1.广州中医药大学第二临床医学院 广东省中医院耳鼻喉科 广州 510120;2.广东省中医院病理科 广州 510120)

资料患者女性,52岁。因“左耳改良根治术后2年,反复流脓1年”于2020年4月17日收入我科。患者2年前因左中耳胆脂瘤于当地医院行左耳改良乳突根治术,半年前因声音嘶哑(简称声嘶)于当地医院诊治,效果欠佳。此次入院前左耳听力下降较前明显,伴耳部胀痛,我院耳鼻喉科门诊颞骨CT示:左中耳胆脂瘤改良根治术后,部分骨质缺损、硬化,左中耳腔和乳突腔内稍低密度影,考虑炎症。入院后检查:左耳听力下降、耳堵塞感、耳鸣,无耳痛,右耳残余听力;声嘶;头晕,无眩晕。体格检查:左外耳道可见肉芽样物,表面尚光滑,触之易出血,鼓膜窥视欠清;右外耳道通畅,鼓膜完整。音叉试验:林纳试验,右耳(+)、左耳(-);韦伯试验偏右。初步诊断为左耳慢性化脓性中耳炎。辅助检查:纯音听阈示左耳极重度聋;右耳中重度感音神经性聋(61 dB HL)。声导抗:右耳A型鼓室图,左耳B型。电子鼻咽镜:左侧声带旁正中位固定,声门闭合欠佳(图1)。结合病史,考虑患者中耳腔内的病变为炎性组织,遂于2020年4月22日在全身麻醉下行左耳乳突改良根治术+鼓室成形术。术中见左外耳道肉芽样物,表面尚光滑,触之易出血,鼓膜标志不清,乳突腔内大量肉芽组织,气房残留,鼓室内见鱼肉样组织,质脆、易出血,清理后见咽鼓管鼓室口无明显堵塞,砧骨体存在,砧骨长脚吸收,砧镫关节假连接,镫骨镫上结构存在,镫骨底板活动可。术后病理:(左侧中耳肉芽)送检组织可见低分化癌,符合淋巴上皮样癌(lymphoepitheliomalike carcinoma, LELC)形态。分子病理结果:EBER(Epstein-Barr encoding region)阳性;免疫组织化学:细胞角蛋白(CK)阳性,P63蛋白阳性。结合形态及免疫组织化学结果,首先考虑鼻咽来源,建议临床行相关检查(图1A~E)。鼻咽镜下鼻咽活检病理:鼻咽黏膜慢性炎症。鼻咽+颈部磁共振成像(增强):左中耳乳突改良根治术后+左侧外耳道成形术后改变,左侧乳突腔残留炎症,增强后不均匀强化;左侧桥小脑角区、左侧静脉球窝及颈动脉间隙见不规则软组织信号影,T1WI呈低及等信号,T2WI呈高信号,增强病灶明显强化,最大截面积约2.6 cm×2.3 cm,边界不清,考虑肿瘤性病变可能性大,病灶累及左侧舌下神经管,左侧枕骨髁及岩尖部局部受累(图2A~D)。为进一步了解患者原发肿瘤及全身情况,行全身正电子发射计算机断层显像(positron emission tomography-computed tomography,PET-CT)检查,结果显示:左侧外耳道软组织样影,代谢无增高,呈术后改变。结合氟代脱氧葡萄糖(18F-FDG)及11C-Choline PET-CT:左侧中耳鼓室内小斑片状软组织病灶,代谢增高,考虑恶性肿瘤性病变,病变穿破鼓室后下壁至颈静脉球并沿颈内静脉向下蔓延,向上至左侧桥小脑角区,伴左侧舌下神经管受累;鼻咽部未见明确异常高代谢病灶;左侧声带轻度内移,考虑声带麻痹。后转入放疗科行DPF方案(多西他赛+奈达铂+氟尿嘧啶)化学治疗(简称化疗)及根治性放射治疗(简称放疗,计划放疗剂量为60 Gy/30 F)。随访13个月,未见肿瘤复发,声嘶较放疗前明显好转;复查纤维鼻咽镜:声带活动较前好转;鼻咽+颈部磁共振:肿瘤未再生长。图3为2021年9月随访情况。

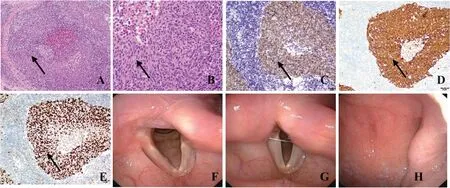

图1 术后病理及电子鼻咽喉镜检查 A、B.光学显微镜下(HE染色×200,HE染色×400)提示送检组织为低分化癌(箭头);C.送检组织分子病理EBER阳性;D、E.免疫组织化学细胞角蛋白阳性,P63蛋白阳性,可见肿瘤细胞呈棕黄色(箭头);F、G.电子鼻咽喉镜下:左侧声带旁正中位固定;H.患者鼻咽部情况。

图2 患者磁共振检查图像 A.T1WI,病灶与肌肉对比为低信号,与脑组织对比为等信号;B.T2WI呈高信号;C、D.增强后病灶明显强化。A、B中的白色箭头示病灶。

图3 术后电子鼻咽喉镜复查 A、B.电子鼻咽喉镜下:声带外展、闭合均良好;C、D.提示肿瘤活性受抑制,无局部生长。C中的白色箭头示病灶。

讨论中耳恶性肿瘤发病率相对较低,仅占头颈部肿瘤的0.2%。中耳癌以鳞状上皮细胞癌为多见,占50%左右[1],原发于中耳的LELC临床十分罕见。

颈静脉孔区(jugular foramen, JF)是侧颅底手术中重要的解剖区域之一,其位置深且结构复杂,由颞骨和枕骨构成,呈不规则裂孔状[2],被硬脑膜间隔分为三部分:岩部、神经部和乙状部。神经部的硬脑膜形成舌咽道和迷走道,分别有舌咽神经、迷走神经和副神经穿过。迷走神经根丝进入迷走通道,位于舌咽通道的下方,二者之间被硬膜间隔分开,进入硬膜后有副神经加入,进入颈静脉孔内口后即于颞突内侧转向下,扩大为上神经节,尾端位于颈静脉孔外口的下方[3]。颈静脉孔区肿瘤的主要临床表现为颈枕区痛和第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ组脑神经损害症状[4],具体表现为舌后三分之一的味觉丧失、吞咽困难、声音嘶哑、饮水呛咳等。本例患者PETCT显示中耳肿瘤病变穿破鼓室后下壁至颈静脉球并沿颈静脉管蔓延。患者半年前出现声嘶,此时应警惕中耳病变侵犯颈静脉孔区可能。因肿瘤累及至颈静脉孔区,可使位于颈静脉孔内的迷走神经核受损而引起迷走神经的分支喉上、喉返神经功能丧失,而致声带麻痹,出现声嘶症状。本例患者,在对其舌咽神经和副神经功能进行评估时,未见明显神经功能损伤,考虑可能同肿瘤累及舌下神经管区仅为压迫局部组织有关。

LELC是指发生于鼻咽部之外,且在组织病理学上与鼻咽部淋巴上皮瘤相似的肿瘤[5]。组织病理学上,LELC的特征是单个、片状或巢状低分化到未分化的上皮细胞,恶性上皮细胞被小的成熟淋巴细胞和浆细胞包围、浸润[6]。有学者[7]认为同步放射化学治疗(简称放化疗)可能是局部晚期中耳LELC一种可行的治疗选择,尤其对于中耳LELC不能接受手术切除的患者。在预后方面,一项针对378例非鼻咽部LELC患者的研究发现,5年总生存率为70.5%[8],但对于中耳LELC,尚缺乏更多的研究和报道。本例患者结束放疗后9个月随访,全身PET-CT提示左侧外耳道软组织样影,代谢无增高,呈术后改变;原左侧中耳鼓室-左颈静脉孔-左颈静脉间隙-左桥小脑角病灶缩小,提示治疗有效,肿瘤活性受到抑制。

中耳LELC是一种罕见疾病,当肿瘤侵犯颈静脉孔区可出现声嘶等第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ组脑神经损害症状,早识别、早诊断、早治疗对于本病的预后具有重要影响。EB病毒属于γ-疱疹病毒群,与多种肿瘤的发病相关[9-10]。有学者[11]认为LELC与EB病毒相关。本例患者术后病理EBER亦为阳性,但血清EB病毒DNA检查为阴性,故EB病毒在非鼻咽部位LELC发病中的机制尚不清楚。由于本病前期表现与慢性化脓性中耳炎不易鉴别,容易漏诊、误诊。当慢性化脓性中耳炎患者症状或体征提示中耳癌可能时,应尽快完善影像学及活组织检查。分析本例早期误诊的原因:①既往曾行胆脂瘤乳突手术,1年前再发左耳流脓伴听力下降,伴耳堵塞感、耳鸣,惯性思维认为是前次手术未彻底清除病变组织,慢性化脓性中耳炎、胆脂瘤复发;②医师对于中耳恶性肿瘤的警惕性不高,对于外耳道肉芽,应在术前行病理活检,术中行冷冻病理,了解病变组织性质,并应考虑到恶性的可能;③半年前患者出现声嘶,术前未对声带麻痹的原因追根溯源,未能意识到声带麻痹与中耳病变的相关性;④门诊及术前未能认真、仔细阅读影像学检查图像。