畜禽消化道健康定量评估五环标准之——化学屏障

■杨小军 张 俊 刘作华 王佳堃 孔祥峰 苏 勇 曾祥芳 姚军虎*

(1.西北农林科技大学动物科技学院,陕西 杨凌 712100;2.重庆市畜牧科学院,重庆 402460;3.浙江大学动物科学学院,浙江 杭州 310058;4.中国科学院亚热带农业生态研究所,湖南 长沙 410125;5.南京农业大学动物科技学院,江苏 南京 210095;6.中国农业大学动物科学技术学院,北京 100193)

消化道是动物采食、消化、吸收、利用、排泄等生理活动的主要场所,消化道通过“肠-脑轴、肠-肝轴、肠-肾轴和肠-肺轴”等通路影响畜禽各种生理生化活动。消化道与机体健康密切关联,一定程度上消化道健康可体现机体健康。尤其是在禁用抗生素之后,研究消化道健康的标志物,建立消化道健康的检验标准,形成可调控肠道健康和功能的益生物等尤为重要。“畜禽肠道健康与消化道微生物互作机制研究”项目组研究认为消化道健康包括强有力的消化吸收、完整的物理屏障、特异性的化学屏障、稳定的微生物区系和适度的黏膜免疫。以上指标可以有效帮助宿主调控采食、营养利用、机体健康及繁殖生理等,可以作为评价畜禽消化道健康的标准。其中,消化道特异性的化学屏障主要包括其内部酸碱环境、挥发性脂肪酸(VFAs)、消化酶、胆汁酸及其他上皮细胞分泌物或微生物代谢产物。

消化道内特异性的化学屏障不仅具有维持菌群稳态,阻止有害微生物与肠上皮接触的作用,还可通过微生物代谢物与特定部位特异性结合来发挥信号调控作用,从而维持肠道与宿主的健康。大部分肠道化学屏障指标在人类以及小鼠模型上研究得较为深入,对于畜禽而言,这些指标是否可以作为评估畜禽消化道健康的生物标记物还有待研究。目前关于消化道健康的衡量指标尚未统一定论,大部分从胃肠道形态结构和病变情况进行判定,且缺乏具体可把控的定量评估标准,其结果有一定的主观影响。因此,研究旨在利用Meta分析方法,以奶牛瘤胃pH和挥发性脂肪酸对生产性能的影响及其与瘤胃健康关系为例,说明化学性屏障指标在评价畜禽消化道健康研究中的作用与可行性。

1 材料与方法

1.1 文献检索和筛选

文献检索:以“瘤胃pH”“瘤胃挥发性脂肪酸”“瘤胃发酵指标”“瘤胃酸中毒”“亚急性瘤胃酸中毒”“奶牛”“rumen pH”“rumen volatile fatty acids (VFAs)”“rumen fermentation parameters”“acute rumen acidosis”“subacute rumen acidosis”“dairy cow”和“cattle”等为单独或组合关键词,在Web of Science、PubMed、Science Direct、Elsevier、中国知网、万方和维普等中英文数据库中对2000-2020年的文献进行检索,共得到568篇文献,排除会议论文、会议摘要和未发表论文后得到293篇。

瘤胃pH和挥发性脂肪酸对生产性能的影响Meta分析文献数据筛选标准为:①体内试验;②研究指标同时包括瘤胃pH、瘤胃挥发性脂肪酸(VFAs)、产奶量和乳成分产量。

瘤胃pH 和挥发性脂肪酸与瘤胃健康关系Meta分析文献数据筛选标准为:①体内试验;②研究指标同时包括瘤胃pH 和VFAs 及亚急性瘤胃酸中毒(SARA)状况。

1.2 数据统计与分析

1.2.1 奶牛瘤胃pH和挥发性脂肪酸对生产性能的影响Meta分析

数据经整理后根据公式分别计算3.5%乳脂矫正乳(FCM)及饲喂效率(FE)。

FCM(kg/d)=泌乳量(kg/d)×0.432 4+乳脂率(%)×泌乳量(kg/d)×16.216

FE=FCM(kg/d)/干物质采食量(DMI,kg/d)

根据自变量与因变量的散点关系,确定一次或二次回归方法。数据采用STATA 15.1软件进行Meta分析,构建一次和二次回归模型。

式中:Yij——在第i个研究j水平因变量(生产性能)的观测值;

Xij——在第i个研究j水平自变量(瘤胃VFAs或pH)的观测值;

α——全部研究的回归截距;

αi——第i个研究的随机效应;

b1和b2——分别为第i个研究一次和二次回归系数;

eij——残差。

回归模型构建以后,筛选R2>0.300 进行曲线拟合。利用STATA 15.1软件计算回归系数P值、模型均方根误差(RMSE)以及决定系数(R2)。P<0.05表示差异显著,0.05≤P<0.10表示具有趋势。

1.2.2 奶牛瘤胃pH和挥发性脂肪酸与瘤胃健康关系Meta分析

使用Excel软件对原始数据进行整理归纳后,利用STATA 15.1软件进行Meta数据分析。文献中均为连续性变量,使用标准化均数差(SMD)或均数差(MD)法进行计算效应尺度,置信区间(CI)采用95%CI表示。首先对纳入的文献采用随机效应模型进行Meta 分析及异质性检验,以I2数值低于50%判定为无显著异质性,以P<0.05判定总体效应差异显著,具有统计意义。当异质性不显著时,采用固定效应模型,当异质性显著时采用随机效应模型。当异质性显著时,通过改进模型减小异质性。文献发表偏倚的评价标准使用Begg’s检验和Egger’s检验进行,并以P<0.05为判断标准。

2 结果与分析

2.1 奶牛瘤胃pH 和VFAs 与生产性能的回归分析(见表1和图1)

瘤胃pH 和VFAs 与生产性能指标(产奶量、乳脂率、乳蛋白含量、乳糖含量、3.5%乳脂矫正乳和饲喂效率)与VFAs[总挥发性脂肪酸(TVFA)、乙酸比例、丙酸比例、丁酸比例、乙酸丙酸比]进行一次和二次回归模型构建,并根据P值和R2筛选出每个指标的最佳模型(见表1)。所有回归方程各系数均达到显著水平(P<0.05),且为二次曲线关系,但是R2普遍较低;其中仅有瘤胃丁酸比例与乳糖含量二次曲线拟合模型的R2大于0.300(R2=0.665),并基于此进行曲线拟合分析(见图1)。

图1 奶牛瘤胃丁酸比例与乳糖率二次曲线拟合模型

表1 奶牛瘤胃pH和VFAs与生产性能的回归关系

2.2 SARA奶牛瘤胃pH Meta分析(见图2)

异质性检验发现,SARA奶牛瘤胃pH研究间I2为60.3%且P<0.01,表明研究间存在异质性,因而采用随机效应模型合并效应量后进行Meta分析。结果显示,合并效应量在无效线左侧且不与其相交(见图2),表明SARA显著降低了瘤胃的pH(P<0.05),平均可降低2.54 个单位。合并分析后SARA 奶牛瘤胃pH 平均为(5.93±0.139),健康对照组奶牛瘤胃pH平均为(6.27±0.144)。

图2 SARA奶牛瘤胃pH Meta分析

2.3 SARA奶牛瘤胃TVFA浓度Meta分析(见图3)

异质性检验发现,SARA奶牛瘤胃TVFA研究间I2为75.3%,且P<0.01,表明研究间存在异质性,因而采用随机效应模型合并效应量后进行Meta 分析。结果显示,合并效应量在无效线右侧(见图3),且不与无效线相交,表明SARA奶牛瘤胃TVFA浓度显著增加(P<0.05),平均可提高1.03个单位。合并分析后SARA奶牛瘤胃TVFA 平均为(121.93±15.11)mmol/L,健康对照组平均为(110.85±15.49)mmol/L。

图3 SARA奶牛瘤胃TVFA浓度Meta分析

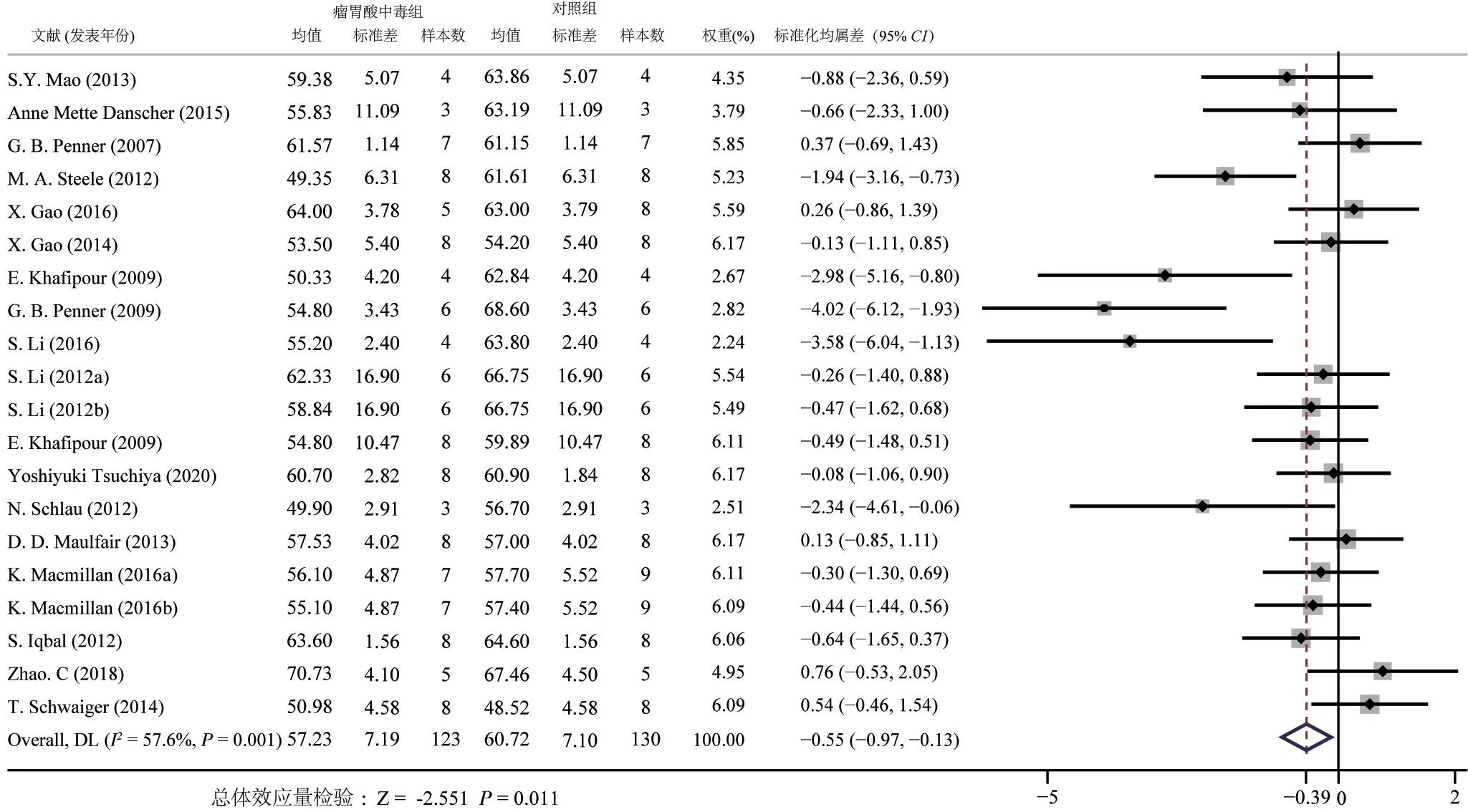

2.4 SARA奶牛瘤胃乙酸比例Meta分析(见图4)

异质性检验发现,SARA 奶牛瘤胃乙酸比例研究间I2为57.6%,且P<0.01,表明研究间存在异质性,因而采用随机效应模型合并效应量后进行Meta 分析。结果显示,合并效应量在无效线左侧(见图4),且不与无效线相交,表明SARA奶牛瘤胃乙酸比例显著降低(P<0.05),平均可降低0.39 个单位。合并分析后SARA奶牛瘤胃乙酸比例范围为(57.23±7.19)%,健康对照组为(60.72±7.10)%。

图4 SARA奶牛瘤胃乙酸比例(%)Meta分析

2.5 SARA奶牛瘤胃丙酸比例Meta分析(见图5)

异质性检验发现,SARA 奶牛瘤胃丙酸比例研究间I2为15.9%,且P=0.256,表明研究间不存在异质性,因而采用固定效应模型合并效应量后进行Meta 分析。结果显示,合并效应量在无效线右侧(见图5),且不与无效线相交,表明SARA奶牛瘤胃丙酸比例显著增加(P<0.05),平均可增加0.5 个单位。合并分析后SARA奶牛瘤胃丙酸比例范围为(25.62±6.35)%,健康对照组为(22.45±6.36)%。

图5 SARA奶牛瘤胃丙酸比例(%)Meta分析

2.6 SARA奶牛瘤胃丁酸比例Meta分析(见图6)

图6 SARA奶牛瘤胃丁酸比例(%)Meta分析

异质性检验发现,SARA奶牛瘤胃丁酸比例研究间I2为0,且P=0.458,表明研究间不存在异质性,因而采用固定效应模型合并效应量后进行Meta 分析。结果显示,合并效应量在无效线右侧(见图6),且不与无效线相交,表明SARA奶牛瘤胃丁酸比例显著增加(P<0.05),平均可增加0.49个单位。合并后SARA奶牛丁酸比例范围为(12.97±3.17)%,健康对照组为(14.41±3.22)%。

2.7 发表偏倚分析(见图7)

漏斗图分析结果表明,SARA 奶牛瘤胃TVFA 浓度、pH、乙酸比例、丙酸比例和丁酸比例均集中在漏斗图内(见图7),对称性较好,仅有少量研究分布于漏斗图外,说明研究的样本量大、具有代表性,且试验精度高、数据准确。

图7 Meta分析SARA奶牛瘤胃VFAs指标95%CI

3 讨论

瘤胃是反刍动物特有的消化器官,其发酵日粮产生的大量VFAs 是反刍动物机体主要的能量来源。Meta分析表明,奶牛瘤胃pH和VFAs与生产性能均具有显著的回归关系(P<0.01),表明瘤胃发酵情况对奶牛生产性能有一定影响,这与前人研究结果一致。乙酸是合成脂肪酸的重要前体物质。另外,乳脂中的脂肪酸约有一半来源于日粮降解或体脂动员产生的长链脂肪酸,另一半来自于乳腺组织内的脂肪酸从头合成;其中瘤胃产生的乙酸及肝脏合成的β-羟丁酸可以作为乳脂肪酸合成前体物。故而瘤胃对日粮的发酵、脂肪组织动员、肝脏乳脂前体物合成及乳腺脂肪酸合成能力等共同决定乳脂的含量。瘤胃发酵产生的丙酸是糖异生的重要底物,糖异生可满足机体90%以上的葡萄糖需要。同时,葡萄糖又是合成乳糖从而影响奶产量的重要因素。在泌乳反刍动物中,乳腺可消耗高达85%的循环葡萄糖。丁酸作为瘤胃上皮细胞重要能量来源,可促进瘤胃上皮生长发育,对维持瘤胃健康的消化吸收功能具有重要作用。因此,正常的瘤胃内环境对奶牛发挥潜在生产性能具有重要作用。但文中大部分回归模型拟合曲线的决定系数都小于0.300,也说明瘤胃发酵指标并不是影响奶牛生产性能和饲喂效率的唯一因素,同时其他生理指标也会影响生产性能。文章虽然发现瘤胃丁酸比例与乳糖率有二次回归关系,但是大量研究发现牛奶中乳糖含量比较稳定,且乳糖主要来源于血液中葡萄糖。文章文献检索所获得的乳糖含量大部分在为4.4%~5.1%,差值很小。瘤胃丁酸比例的变化可能通过改变其他挥发性脂肪酸的比例来间接影响乳糖含量。

Meta 分析结果表明SARA 奶牛瘤胃pH 显著降低,这与前人研究结果一致。高精料日粮一方面加速瘤胃发酵产生大量的VFAs,这些VFAs通过瘤胃壁的吸收对维持稳定的pH具有重要作用。瘤胃上皮细胞可经转运蛋白通过离子交换的方式吸收解离态的酸根离子,同时释放碳酸氢根离子;部分未解离的高亲脂性脂肪酸(尤其是丁酸)也可通过扩散作用吸收。因此,VFAs的吸收对维持pH的作用不仅使瘤胃中酸性物质的减少,同时还伴随着碱性物质的释放。但VFAs的吸收并不会随着其在瘤胃中含量的增加而一直增加。有研究证明SARA 可减少瘤胃的VFAs 吸收,同时增加唾液分泌,可能是由于高精料日粮可导致瘤胃上皮角化不全和角化过度,从而严重影响VFAs的吸收。另一方面高精料日粮会导致瘤胃微生物区系紊乱,特别是乳酸产生菌与乳酸利用菌之间的菌群失衡,导致乳酸积累。此外,与VFAs 相比,乳酸从瘤胃中吸收非常缓慢且酸度更高,从而进一步降低瘤胃pH。作为主要的乳酸产生菌之一的牛链球菌(Streptococcus bovis)在诱发SARA 中具有关键作用。牛链球菌代谢行为对pH十分敏感;在pH低于6.0时,其乳酸脱氢酶活性受到激活,丙酮酸甲酸裂解酶活性受到抑制,乳酸代谢通路被激活,并以乳酸作为主要代谢终产物;在pH 高于6.0 且牛链球菌缓慢生长时,其主要代谢终产物为甲酸、乙酸和乙醇等。同时,当瘤胃pH长时间低于6.0时,反刍兽新月单胞菌和埃氏巨型球菌等生长受到抑制,导致乳酸不断积累,引起pH进一步下降,在瘤胃内形成恶性循环,加剧了SARA的进程。瘤胃乳酸含量在预测或判断酸中毒方面具有重要参考意义。但是文章只检索到同时包含瘤胃pH、VFAs、乳酸和瘤胃健康状况指标的文献数据较少,建议后续研究中将以上指标同时纳入检测分析。

Meta分析结果中SARA奶牛瘤胃TVFA浓度与丙酸和丁酸比例显著增加,乙酸比例显著下降,表明SARA 奶牛瘤胃转向丙酸和丁酸型发酵,这与前人研究高精料日粮诱导的瘤胃发酵模式改变是SARA发生的主要原因之一相一致。Mao等(2016)发现高精料日粮饲喂后,瘤胃TVFA 浓度增加,但乙丙比显著下降,瘤胃发酵模式向丙酸型转变。在长期以谷物为主的高精料日粮饲喂模式下,瘤胃牛链球菌将淀粉和可溶性糖快速发酵为乳酸的比例增加,将会导致乳酸积累,pH显著降低,进而诱发SARA。大部分研究认为瘤胃发酵模式的改变与瘤胃微生物区系的改变有相关性。姚军虎团队一系列研究证实改变瘤胃细菌或原虫可调控瘤胃发酵类型。日粮组成或可通过改变瘤胃氧化还原电势影响瘤胃微生物组成从而转变瘤胃发酵类型。有研究表明,日粮特征(淀粉或纤维素)与瘤胃中氧化还原电位直接相关,且氧化还原电势与乙酸比例和乙丙比负相关,与丙酸比例正相关。但是在某些高精料诱导SARA发生的研究中,乙酸和丙酸比例变化不显著,可能与瘤胃微生物区系的快速恢复能力有关。

4 结论

文章通过Meta 分析发现,虽然奶牛瘤胃发酵指标与生产性能有一定相关关系,但其并不是影响生产性能的唯一因素。SARA 奶牛瘤胃pH 和乙酸比例显著降低,TVFA浓度与丙酸和丁酸比例显著增加,表明瘤胃发酵指标可以作为评估SARA 模型奶牛的有效化学屏障指标。但这些指标在系统评估消化道健康上存在一定的局限性,需要纳入更多化学性屏障指标(如乳酸、脂多糖、黏多糖、抗菌肽和其他微生物代谢产物等)和更多肠道部位(如盲肠和结肠)以及其他更全面的评价指标。同时,本研究也存在一定局限性。首先,由于篇幅限制,文章尚不能纳入所有相关文献;其次,文章尚未解析特异性化学屏障与消化道健康相关的深层次机制,后续研究需要纳入更多文献,并从更全面的角度细致解析二者关系。