开篇 特区精神:春天的故事,不朽的传奇

“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈……”一首《春天的故事》传唱着我国实行改革开放、兴办经济特区的伟大创举。

从1980年的深圳、珠海、汕头、厦门,到1988年的海南,一个个经济特区相继建立,改革春潮涌动神州大地。一代代特区建设者披荆斩棘、艰苦创业,将昔日落后的边陲小镇、荒滩渔村建成了繁华的现代化城市,也铸就了特区精神。

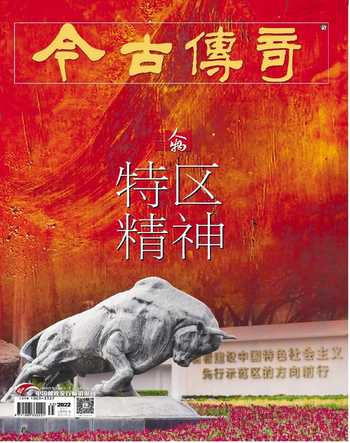

深圳市委大院门口有一座著名的“拓荒牛”雕塑,它低头拱背、奋力向前,正是特区精神的生动象征。2020年10月14日,习近平在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话中,对特区精神进行了精辟概括:“要弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,继续发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,激励干部群众勇当新时代的‘拓荒牛。”

回溯历史,1978年12月,党的十一届三中全会作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。1979年4月,广东省委负责人向中央领导同志提出兴办出口加工区、推进改革开放的建议。同年7月,党中央、国务院批准广东、福建两省实行“特殊政策、灵活措施、先行一步”,并试办出口特区。1980年8月,党和国家批准在深圳、珠海、汕头、厦门设置经济特区,1988年4月又批准建立海南经济特区,明确要求发挥经济特区对全国改革开放和社会主义现代化建设的重要“窗口”和示范带动作用。

早年曾参加革命工作的袁庚,1978年担任交通部招商局常务副董事长。在他的带领下,中国第一个对外开放的工业园区——蛇口工业区,1979年在临近香港的宝安南头半岛诞生,炸响改革开放的“开山炮”。

“刚到蛇口的时候,真的是一穷二白,晚上睡觉必须要挂蚊帐,不仅防蚊子,还防蛇和老鼠。”清华大学毕业后来到蛇口工作的顾立基回忆。彼时,蛇口工业区首项工程蛇口港开工。开始时,工人们每人每天8小時只能运泥20至30车,工程进展缓慢。袁庚开创性地打破“大锅饭”,实行定额超产奖励制度:完成每天55车定额,每车奖2分钱,超额每车奖4分钱。工人们干劲大增,工程进度大大加快。

从蛇口工业区的改革探索起步,深圳经济特区横空出世。40多年间,深圳从一个落后的边陲小镇发展成为具有全球影响力的国际化大都市,地区生产总值从1980年的2.7亿元增至2021年的3.07万亿元,仅次于北京、上海,与曾经差距无比巨大的香港相当。与当年的“逃港潮”形成对比的是,越来越多的香港人如今选择在深圳创业定居。

第一个打破平均主义“大锅饭”工资制度、敲下中国土地拍卖第一锤、第一家外汇调剂中心成立……敢于“第一个吃螃蟹”,是经济特区的鲜明特质。

1987年,《深圳市人民政府关于鼓励科技人员兴办民间科技企业的暂行规定》发布。这个著名的“18号文件”,成为激活中国科技创新活力的“导火线”。“华为的发展得益于国家政治大环境和深圳经济小环境的改变,如果没有改革开放,就没有我们的发展。”华为创始人任正非说。

1988年,深圳市政府成立了资本市场领导小组,当时我国首批赴日本学习证券专业知识的留学生禹国刚出任专家小组组长。他带领专家小组成员花费半年多时间翻译了200多万字外文资料,通过移植借鉴,打造了新中国第一部证交所“蓝皮书”——《深圳证券交易所筹建资料汇编》。1990年12月1日,深圳证券交易所率先开始集中交易,中国资本市场迈入快速发展的“春天”,为经济腾飞插上了“翅膀”。

改革国有资产管理体制,创造地方国企发展骄人业绩;逐步建立特区金融体系,成立全国第一家中外合资银行;深化财税、价格流通体制改革……厦门经济特区建设以来,厦门市场经济体制机制改革不断推进,持续激发企业创新活力。

2022年7月28日,珠海市十届人大常委会第六次会议审议并通过了《珠海经济特区无障碍城市建设条例》(以下简称《条例》),标志着珠海成为继深圳之后,全国第二个出台“无障碍城市建设条例”的城市。《条例》的正式出台,有望推动珠海构建全社会共建共治共享的无障碍城市建设新局面,进一步深化文明城市建设,加快推进新时代珠海经济特区高质量发展。

成立经济特区以来,汕头坚定走“工业立市、产业强市”之路,产业发展形态不断蝶变。汕头围绕国家战略布局,顺应数字转型新趋势,围绕“打造数字经济新高地”目标,重点发力“新基建”,光纤网络、5G网络、数据中心、工业互联网等信息基础设施建设日益完善。就在2022年7月初,2022中国数字经济创新发展大会在汕头举办,围绕数字化转型、数字文化产业、互联网医疗等方面探索数字经济发展,为汕头数字经济发展提供了新的契机。

2021年,海南自由贸易港法表决通过并实施,57项省级管理权限调整由重点园区管理机构实施,朝着世界最高水平开放形态这一宏伟目标,海南自由贸易港建设如火如荼。“经济特区敢为人先的基因贯穿始终,激发了创新第一动力。”中国(深圳)综合开发研究院常务副院长郭万达说。

40多年来,一代又一代特区奋斗者敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干,以特区精神为动力砥砺奋进、迎难而上。

国贸大厦、地王大厦、京基100、平安国际金融中心……“全国劳动模范”、中建科工集团有限公司华南大区总工程师陆建新1982年来到深圳后,参与建设了这些具有地标意义的摩天大楼。他亲眼见证了三天一层楼的“深圳速度”,并带领团队将中国超高层钢结构施工技术提升至世界一流水平,被称为“中国楼王”。如今,向着“民生幸福标杆”城市建设目标,深圳的“拓荒牛”们正着力营造“深圳温度”。

习近平在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上强调:“在新起点上,经济特区广大干部群众要坚定不移贯彻落实党中央决策部署,永葆‘闯的精神、‘创的劲头、‘干的作风,努力续写更多‘春天的故事,努力创造让世界刮目相看的新的更大奇迹!”

特区精神,激励一代又一代改革者奋勇前行。

——评《中国经济特区四十年工业化道路:从比较优势到竞争优势》