我国儿童文化研究的三十年:回溯、反思与展望

边霞 张克明

[摘 要] 我国儿童文化研究始于20世纪80年代末,至今已三十余年,历经初萌与沉寂期、重启与奠基期、发展与繁荣期、蓄力与育新期四个阶段,已形成儿童文化基本理论研究、基于儿童文化的教育探索与实践、儿童文化“事实”及其生态研究、儿童文化元研究等主题,研究热点与演进轨迹逐渐显现,对儿童文化的认识不断深入,但同时也存在研究范围宽泛,研究视角局限,关注对象单一,偏重思辨研究等问题。未来需要对儿童文化研究正本清源,明确研究定位,推动建立儿童文化研究自有的话语体系、理论体系和研究范式,使之成为一个特定的研究领域;借鉴儿童人类学、新童年社会学等多学科理论资源,吸纳多元研究主体,加强跨界对话与合作;关注儿童文化的多样性,拓展研究对象与内容,回归儿童文化的“复数”样貌;创新研究方法,走进儿童文化的“田野”,展示儿童文化生成的过程性与动态性,增强儿童文化研究的科学性与系统性。

[关键词] 儿童文化;文化研究;儿童研究

儿童研究是教育研究中的基础性、前提性研究,所有关注人的教育及其研究,都需要回到“儿童”这一原点上。[1]而儿童文化研究是儿童研究的重要组成部分。儿童文化是儿童内外两面生活①的体现,是儿童群体的特殊语码,是了解和认识儿童的重要窗口,作为儿童成长的摇篮,滋养着儿童的身心。了解和理解儿童文化是进行儿童教育的重要基础,当下教育领域中的种种异化问题,如对儿童身心的压制等,恰恰是忽视了基于儿童文化的教育世界的建构。关注和研究儿童文化,就是研究儿童,发现儿童世界,增进对儿童的理解。在此基础上,教育才能有的放矢,促进儿童的全面发展,进而推进儿童教育的高质量发展,助力构建儿童美好生活。

国内的儿童文化研究始于20世纪80年代,至今已三十余年,取得了不少成果。无论是从深化学术研究还是推动儿童教育高质量发展的角度,适时对该研究议题进行整体性的回顾与反思,都有着重要的意义。目前,国内部分学者已从不同角度对该领域进行了回顾与展望,②为后续研究的推进奠定了基础。然而,已有研究只是对儿童文化研究成果的静态呈现,没有对儿童文化研究的发展进行纵向梳理,也鲜有对国内儿童文化研究兴起的追溯,未能展现儿童文化研究的全貌。随着社会时代的发展,儿童文化领域涌现出一些新现象和新问题,学界也出现了一些新理论和新思考。因此,有必要对30年来儿童文化研究的相关文献进行整体梳理和分析,以追溯国内儿童文化研究的起源,呈现发展历程,描绘国内儿童文化研究的基本图景,总结儿童文化研究的成就与不足,并由此找到新的突破和方向。

对此,本文基于1989—2021年间儿童文化研究的相关文献,③通过深入文本阅读与运用量化统计等方法,对儿童文化研究进行全景式展现。全面回顾和总结这三十多年的研究历程既是一种学术自觉的反思,也可为当下和未来的研究提供必要参考和改进方略。从更深广的意义上看,在国内外儿童文化研究没有形成直接对话的现实情形下,[2]总结中国本土的儿童文化研究成果,也有助于寻求国际对话,推动中国学者走向国际学术舞台,发出中国之声,为国际儿童文化研究贡献中国智慧。

一、我国儿童文化研究的兴起

国内的儿童文化研究兴起于20世纪80年代末,它的产生是国内外各种复杂因素贯综合影响的结果。

(一)思想前提:现代儿童观的确立

现代儿童观的确立是产生儿童文化研究的重要思想前提。所谓现代儿童观是指尊重儿童的主体性,承认儿童期的独特价值。正如卢梭所言:“在人生的秩序中,童年有它独特的地位。大自然希望儿童在成人以前就要像儿童的样子。”儿童就是儿童,既不是“小大人”,也不是在为成人期做准备。儿童期的独特价值被“看见”,这是西方历史上“儿童的发现”,也是现代儿童观的肇始。在中国,“儿童的发现”始于新文化运动。鲁迅呼吁“救救孩子”,周作人倡导儿童本位,提出“嘉孺子”的主张,冲击了中国传统的儿童观。其后,“儿童中心论者”杜威访华,又进一步推动了中国儿童观的现代化。这种强调儿童的独特性,关注儿童自身价值的“儿童本位”的现代儿童观,为后续儿童研究的出现提供了思想基础和认识论上的启示。“就儿童文化而言,如果没有这种儿童观作为思想基础的话,儿童是否具有文化,或许都可疑”,[3]更勿言儿童文化之研究了。

(二)政策催化:儿童权利的确立

随着人类解放运动和赋权运动的发展,人权、女权都得到了保障,儿童的主体权利也被提上日程,日益受到人们的重视。1989年联合国颁布《儿童权利公约》,确立了儿童权利的法律地位。1991年中国正式加入此公约。公约生效后,世界儿童问题首脑会议通过了《儿童生存、保护和发展世界宣言》和《执行九十年代儿童生存、保护和发展世界宣言行动计划》,呼吁国际社会关注儿童的生存处境。对此,我国政府于1992年下发《九十年代中国儿童发展规划纲要》,倡导树立“爱护儿童,教育儿童”的公民意识。一系列政策的酝酿、论证及颁布实施,增强了国人的儿童保护意识和儿童权利观念,亦促成了人们对儿童文化权利的重视。儿童像成人一样,能创造并拥有自己的文化,是具有文化权利的个体。儿童的文化权利,是儿童重要的权利之一,也应得到认可和尊重。

(三)社会关注:儿童可见性的增强

随着改革开放的不断深入,市场经济体制的建立,城市化、现代化的推进,社会日益昌明民主,家庭结构逐渐改变。尤其是中国计划生育的基本国策实施后,独生子女在家庭中愈发凸显和重要。家长对儿童的情感、经济投入持续增加,对儿童的关注度也大大提高。加之儿童消费市场的兴起,有关儿童的服装、食品、玩具、图书、游戏等充斥在大众媒体中。核心家庭的出现,市场的驱动,媒体的展示之下,儿童被推向大众视野,在社会中的可见性增强。

(四)研究契机:文化研究热的波及

20世纪80年代末的文化研究热是儿童文化研究兴起的重要契机。文化研究作为一个专门的学术研究领域滥觞于20世纪50年代末至60年代初的英国,进而影响到欧洲。20世纪80年代文化研究的风潮越过大西洋到達北美,继而波及亚洲各国。[4]受其影响,国内也掀起了一场文化研究热潮,[5]这成为儿童文化研究兴起的重要“引信”。在这个言必称“文化”的时期,儿童文化开始进入国内研究者的视野,并逐渐成为研究的热点问题之一。

当然,儿童文化进入国内学者的视线,并非仅仅是“蹭热度”的结果。其关键在于,文化的意涵发生了转变,从过去的优越性、高姿态,变得更加包容、平等和开放。发端于英国的文化研究打破了过去传统精英主义倾向的文化定义,摆脱了古典文化概念的束缚。文化不再为某个群体专属、专有,而被扩展为人们整体的生活方式,被赋予普通平凡的特征。[6]如拉尔夫·林顿所言:“文化不单单是指那些被社会认为比较高级或更有价值的生活方式……不存在没有文化的社会或个人。”[7]正是由于文化被扩大为一个具有包容性、平等性、开放性的概念,才使得更多群体被视为“有文化的人”。那些原本为主流社会所忽视的弱势群体和阶层,包括工人阶级、流浪者、妇女和儿童等,开始进入文化研究的范围,其文化价值得以受到关注和彰显。至此,处于社会结构边缘的儿童群体,其文化才有可能被发现,进而被纳入研究者的视野中。

总之,儿童观的现代转型,儿童主体权利的确立,儿童可见性的增强,文化概念的拓展,加之研究者的理论自觉,促成了儿童文化研究的兴起,并逐渐成为一个独立的研究领域。

二、我国儿童文化研究的总体历程

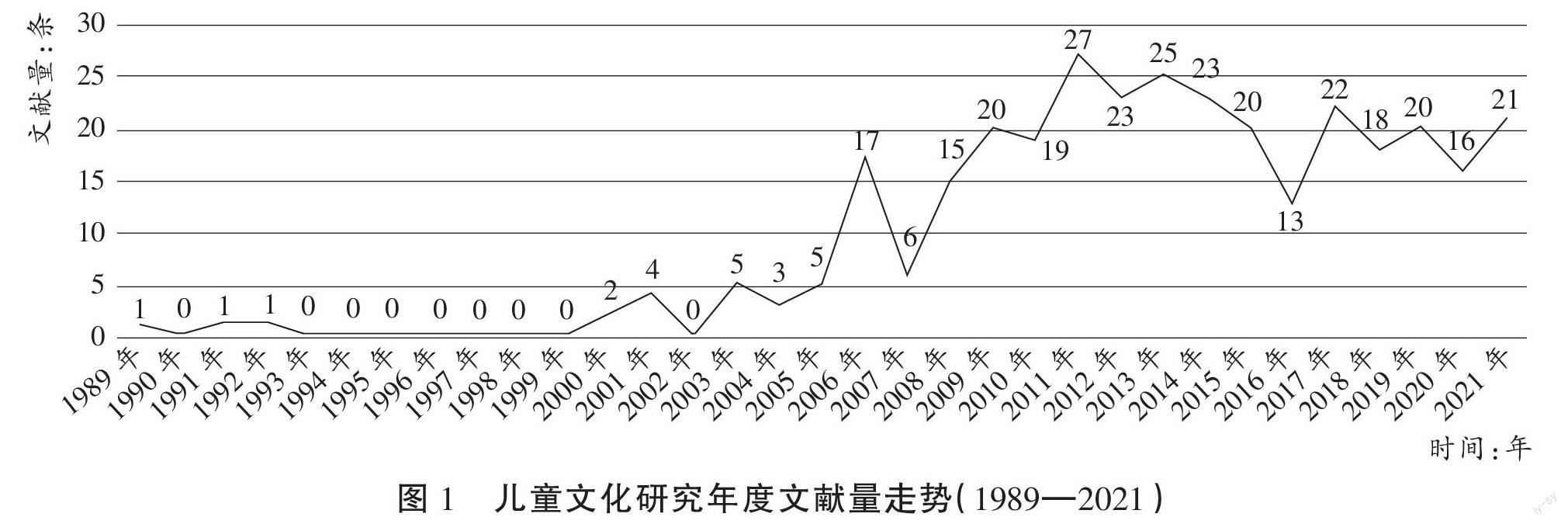

依据文献数量,我们绘制了儿童文化研究年度文献量趋势图(见图1)。

由图1可知,文献数量表现为先零星闪现,再小幅增长,后快速攀升随后波动下降,并保持相对稳定的趋势。根据文献数量趋势图、后文的研究主题演变图谱并结合文献阅读情况,我们将过去三十多年的儿童文化研究大体划分为四个阶段:1989—1999年为儿童文化研究的初萌与沉寂期;2000—2005年为重启与奠基期;2006—2017年为发展与繁荣期;2018年至今为蓄力与育新期。

(一)初萌与沉寂期:儿童文化研究萌而未发(1989—1999)

根据文献检索和追溯情况,国内的儿童文化研究初萌于1989年,以章志伟发表在《教育研究》上的《儿童文化与儿童组织》为开端。其后,有邹义华等在《早期教育》发表《儿童文化与儿童的社会化》,张东娇在《教育科学》发表《儿童文化与预期社会化》。此后直到20世纪90年代结束,只有上述3篇文献,属于较早关注儿童文化的研究。学者们以儿童社会化为核心,探讨了儿童文化的概念、构成与分类、属性与特征、价值与功用等基本的理论议题。自此,儿童这一社会群体的文化开始进入成人的视野,成为研究者专门探讨的对象。

此时的研究者对儿童文化的认识具有明显的社会化色彩。他们认为儿童文化是连接社会文化和儿童自我发展的桥梁,[8]重视儿童文化的工具价值。他们侧重成人为儿童所创造的文化,忽视或轻视儿童自身所创造的文化,并认为儿童文化的发展需要成人文化的引导、规范、建设,甚至对之进行“文化理疗”。[9]

尽管如此,但他们能够关注到儿童这一群体的文化,提出儿童是自己文化的主体,享有并创造着自己的文化,对后续研究具有重要的启示作用。然而,这一萌芽在20世纪90年代并没有继续生发,未在学界引起太多反响。1992年以后至2000年之前,再无相关文献出现。儿童文化研究“刚开头却又煞了尾”,进入了沉寂期。直到21世纪,儿童文化研究才重获新生,渐成蔚然之势。

(二)重启与奠基期:儿童文化研究的再出发(2000—2005)

在沉寂若干年后,儿童文化在21世纪初期又重新获得学者们的关注。儿童文化的基本理论建构依然是这一时期的关注重点。

陆续有学者对儿童文化的概念内涵、基本特征、儿童文化与成人文化的关系及儿童文化危机等基本范畴和核心命题进行了深入探讨。代表性的文献有边霞的《儿童的艺术与艺术教育》(2000)、《论儿童文化的基本特征》(2000)、《儿童文化与成人文化》(2001)及刘晓东的《论儿童文化——兼论儿童文化与成人文化的互补互哺关系》(2005),等等。他们对儿童文化的具体定义,成为儿童文化研究界常被引述的经典概念;对儿童文化特征与价值的描述跳出了社会化的话语框架,透露出对儿童文化的欣赏与褒扬;对儿童文化与成人文化互补与互哺关系的辩证分析,成为洞见与解决儿童文化现实问题的视角和路径。此时期的儿童文化基本理论研究,构建了不同以往的儿童文化理论话语,为后续的理论研究和实践探索搭建了基本的研究框架,发挥着重要的奠基作用。在此基础上,有研究者发出“走向儿童文化”“理解儿童文化”的呼声。儿童文化的理论研究也开始吸引实践工作者关注校园儿童文化或学生文化,更多人开始“走向”并尝试“理解”儿童文化。

与前一阶段相比,此时期儿童文化研究者的立场发生了变化。首先对儿童文化的界定带有明显的儿童本位色彩,将“儿童文化”还给了儿童群体本身。儿童成为儿童文化的真正主体。在儿童文化的价值方面,强调儿童文化的本体价值,认为儿童文化是“儿童成长的摇篮”,是儿童生命的滋养。对儿童文化特征的描述,体现了研究者对儿童文化持积极而褒扬的态度。

(三)发展与繁荣期:儿童文化研究的多元图景(2006—2017)

在前期儿童文化研究理论铺垫的基础上,这一时期的儿童文化研究进入了相对繁荣发展的阶段,文獻数量大大增长,研究类型多元并存,形成了儿童文化基本理论研究,基于儿童文化的教育探索与实践研究、儿童文化“事实”及其生态研究以及儿童文化“元研究”等四大基本研究领域。

从文献数量上看,自2006年起,无论是出版的著作数量、期刊论文数量,还是硕博学位论文数量,都有了长足的增长。比如,在论著图书方面,据不完全统计,2006—2017年间共有20本与儿童文化有关或相关主题的著作或论文集出版。其中代表性的成果有刘晓东的《儿童文化与儿童教育》(2006)、边霞的《儿童的艺术与艺术教育》(2006)、丁海东的《儿童精神:一种人文的表达》(2009)、钱雨的《儿童文化论》(2011)、黄进的《儿童游戏文化引论》(2012)、郑素华的《儿童文化引论》(2015)等,分别基于不同视角,从不同层面呈现了儿童文化的不同面貌,推进了儿童文化研究的多元化。值得注意的是,这一时期浙江师大儿童文化研究院对儿童文化研究投入了大量的人力和物力。儿童文化研究院院长方卫平教授创办了大型学术年刊《中国儿童文化》,主编了《儿童文化论丛》《儿童文化研究文库》,并组织相关学者在2007—2014年间每年发布《中国儿童文化研究年度报告》,为中国的儿童文化研究留下了“思想印痕”,成为儿童文化研究的重镇。儿童文化研究成为一时之“风尚”,2008年同时出现了两篇专门研究儿童文化的博士论文——钱雨的《儿童文化研究》和毛曙阳的《儿童游戏与儿童文化》,分别从课程和游戏的角度对儿童文化进行了研究。期刊论文方面,每隔两年左右,就会出现发文量的小高峰。

在研究类型方面,随着儿童文化理论的逐渐成形与完善,儿童文化研究突破了之前仅有基本理论研究的单一局面。除了围绕儿童文化的概念、特质、生成等议题的基本理论研究,还出现了基于儿童文化视角的教育探索与实践,面向儿童文化“事实”与观照儿童文化生态的研究以及反思类、综述类的元研究。儿童文化基本理论研究方面,边霞、郑素华、陈世联等对儿童文化的概念、特点、属性、生成及其与成人文化的关系等方面进行了新的阐释,对儿童文化的认识更加深入。理论的日趋完善,也引发了教育实践领域对儿童文化的关注,出现了不少“儿童文化视角下”或“基于儿童文化的”幼儿园或小学教育改革与实践探索。基本理论研究的推进,增强了人们的儿童文化“意识”和“敏感性”,不少研究者开始关注和探究儿童自身的文化现象,对儿童文化现实的生存境遇进行了反思与批判,并呼吁拯救儿童文化危机。学术研究的推进离不开学界的反身性思考和对已有成果的回顾总结。儿童文化研究进展和积累到一定阶段后,学界出现了集体性的、自觉性的学术反思。儿童文化的“元研究”在这个时期集中出现,既有回顾与总结性的综述类研究,也有对儿童文化研究方法论等进行的反思。对儿童文化研究成果的总结和反思,为后续深化和推进儿童文化研究奠定了良好的基础。

(四)蓄力与育新期:儿童文化研究的新生长(2018年至今)

近几年儿童文化研究的数量虽有小幅回落,但整体仍保持上升态势。尽管探讨的议题依旧,如儿童文化的内涵、特征、生成、演进与危机等,但在理论视角与研究对象上显现出一些新的动向:一是出现了用新的学科视角观照儿童文化的研究;二是儿童文化研究的对象有所拓展和分化,孕育着新的学术生长点。

前期的儿童文化研究主要依赖于文化学、哲学、教育学等学科视角,这一时期新童年社会学被引入其中,开启了儿童文化研究的新篇章。从检索到的文献可知,2018年起学界开始陆续采用新童年社会学的理论来研究儿童文化。新童年社会学批判了传统社会学中“社会化”概念和发展心理学中生物取向的“发展观”,代之以“阐释性再构”,重构了儿童的发展路径及其与成人的关系。[10]借助阐释性再构视角,国内研究者对儿童文化的定义、生成、演进与建构进行了新的阐释。在他们看来,儿童文化的生成是阐释性再构,是一种改造和革新。儿童不再是成人文化被动的接受者和传递者,而是具备文化生产能力的创造者和更新者。[11]表面上看新童年社会学丰富了儿童文化研究的理论,但在更深层意义上它给儿童文化研究带来了儿童观、研究立场与路径上的转变。在研究“对象”上,视儿童为社会行动者,研究的主体之一,从“对兒童的研究”转向“有儿童的研究”,甚至是与“儿童一起研究”;在研究视角上,基于儿童立场,珍视儿童的声音和需要,“儿童视角”类的研究正在形成一股风潮;[12]在研究路径上,走出书斋,走向“田野”,[13]更多关注儿童的现实生活。在这种新的理论视角下,我们会看到不一样的儿童文化研究图景。

儿童文化研究的对象也有一定的拓展。其一表现为以往没有受到重视的儿童文化现象开始受到关注,并日趋分化、细化,如儿童的秘密、儿童的友谊、“吐槽”现象等。其二,研究对象的丰富,还表现在儿童文化视角的应用范围越来越广,越来越多的社会现实与教育现象被纳入儿童文化研究的视野之内。儿童文化视角已然成为观照现实与反思教育实践的重要工具。

三、我国儿童文化研究的主要进展

对儿童文化研究的纵向呈现,有利于我们把握儿童文化研究的动态历程和阶段特征。但对儿童文化研究领域的全面了解不能止步于历时性的探索,还要对之进行横向了解,探析某一主题之下的研究现状。总结30年来的文献可以发现,儿童文化研究已形成了儿童文化基本理论研究、基于儿童文化的教育探索与实践、儿童文化“事实”及其生态研究以及儿童文化的“元研究”等领域。

(一)儿童文化基本理论研究

基本理论研究涉及儿童文化本体论层面的研究,主要包括儿童文化的概念、属性与特征、功能与价值、生成及其与成人文化、游戏的关系等。

1. 儿童文化的概念

儿童文化的内涵界定是过去30多年来始终关注的重点议题。正如文化的概念和指涉极为复杂一样,儿童文化也很难被界定,更难达成共识。有研究者采用种加属差的方式,以文化来解释文化;有的采用分类路径将儿童文化分为“儿童创造的文化”和“为儿童的文化”;还有研究者延续“总和”概括式的方法对儿童文化进行描述或罗列。不同的研究者从自己的研究旨趣和角度出发,对儿童文化进行了不同的阐释。

章志伟较早对儿童文化进行了界定。他认为儿童文化是“在既定的现实社会文化背景下,在社会主流文化的引导下,反映儿童社会群体生活状态以及该群体整个人造环境,体现儿童身心特点,为儿童共认、共有、共享的社会群体文化”。[14]该定义突出了儿童文化的群体性——儿童共认、共有、共享,同时也强调了其对成人文化的依赖性——主流文化的引导。张东娇在其基础上有所修订,认为儿童文化不仅是儿童所共认、共创,还为儿童独有、独享。“共”,表明儿童文化的群体性;“独”则表明这种群体文化的主体是儿童,而不是成人。[15]尽管如此,但这一时期的研究者仍然强调儿童文化必须在成人文化的引导下进行,具有明显的成人本位色彩。

21世纪初期,研究者对儿童文化有了新的认识,界定更加具体,落实到儿童的内在精神、外显行为等方面。比如将儿童文化视为儿童所特有和共有的思想方法、行为方式和心理特点、世界观等。[16]有学者对儿童文化进行了更为细致的描述和罗列:儿童文化是表现为儿童天性的兴趣、需要、话语、活动、价值观念以及儿童群体共有的精神生活、物质生活的总和。[17]他们从儿童主体的立场出发,认为儿童文化由儿童自己决定其标准和价值,突出了儿童文化的“天性”色彩和儿童精神世界的独特性,侧重儿童自身的文化。

在对已有概念进行批判性分析的基础上,郑素华对儿童文化进行了“新解”。基于文化哲学,他将儿童文化定义为现实生成的、有序的儿童生存—意义体系。[18]该体系包括儿童观、儿童养育习俗、儿童制度、儿童游戏、儿童作品等,共同构筑起儿童生存的物质—人文世界。[19]这一定义不同于已有界定注重儿童内在精神世界的框架,而将儿童文化引入一个更为开阔的视野,更加接近人类学意义上的“文化”,推进了对儿童文化的认识。但就其外延看,仍未对“为儿童的文化”与“儿童创造的文化”加以区分。

儿童文化的内涵经历了从儿童群体共享的生活状态与人造环境,到儿童的内在精神与外显行为等,再到儿童的生存—意义体系的演变,侧重点从“为儿童的文化”到“儿童的文化”,最后到涵盖了“为儿童的文化”和“儿童的文化”的儿童生存的物质—人文世界。学界对儿童文化的认识逐步深化。但是,由于儿童文化本身的复杂性,加之研究者的学科背景和关注点的不同,导致儿童文化的内涵广延不一,学界有时无法在同一层面探讨儿童文化并展开有效对话。

2. 儿童文化的属性与特征

儿童文化的属性与特征是认识儿童文化的又一重要维度。早期研究者认为,成人为儿童创造的文化是儿童文化的主流,相比之下,儿童自身所创造的文化是“临时的、自发的、不严密的”,[20]具有模仿性、学习性、可塑性、夸张性等特征。[21]进入21世纪,研究者开始以一种欣赏的眼光看待儿童文化。儿童文化是“童话的或神话的,是梦想的、艺术的,是好奇心的、探索的,是从本能的无意识的逐步迈向意识的,是历史沉积的,因而是复苏的,是转变的、生长的”。[22]它是一种整体性、诗性逻辑的文化,核心是游戏精神,[23]具有形象性、非功利性、多样性、开放性、互补性等特征。[24]随着研究的深入,研究者对儿童文化的属性的认识从“热情洋溢”趋于“冷静客观”,用词也更为中性。儿童文化被赋予生存功能的属性,既是儿童生存现实的构成,也是儿童生存现实的表征。[25]不同学者对儿童文化特性的不同阐释呈现出儿童文化的多元面相,同时也表明儿童文化本身的复杂性。从他们对儿童文化特征的叙述口吻可以看出在对儿童文化的态度上,学界经历了一个转变,即从早期对儿童文化的轻视转变为对儿童文化的尊重和欣赏,从充满了诗意的浪漫想象,再到后来的中性客观,更具现实性。

3. 儿童文化的功能与价值

20世纪八九十年代,儿童文化被认为是实现儿童社会化的基础和媒介,是通向成人社会的阶梯,起着桥梁、纽带作用。[26]21世纪以来,儿童文化的功能与价值得到了更多的发掘。其一,儿童文化对成人文化具有反哺、拯救功能,两者是互补、互哺的关系。[27]其二,儿童文化具有滋养儿童身心发展的作用。它是儿童成长的摇篮。儿童能从儿童文化中获取知识经验,增进智力发展和自我意识的形成,并从中获得安定的心理、良好的感受及安全感和归属感。[28]此外,儿童文化对儿童还具有重要的生存功能意义。就此看来,儿童文化的功能定位经历了从“儿童社會化的中介”到“儿童成长的摇篮”,再到具有儿童生存功能属性的转变。

4. 儿童文化的生成

“儿童文化是如何产生的”是儿童文化理论研究要解决的一个基本问题。早期研究者虽然谈及儿童文化是儿童自己建构的,但更多的是强调成人文化对儿童文化的建设和引导。其后,研究者从先天与后天的角度分析儿童文化生成的影响因素。先天因素如儿童的天性、本能等是儿童文化形成的基础,儿童游戏承载并孕育了儿童文化,后天环境如同伴交往是儿童文化生成的土壤,成人文化是儿童文化生成的重要影响因素。[29]后天因素中,有学者强调既有文化尤其是教育对儿童文化生成的关键作用,认为儿童文化的生成是一个濡化过程,是文化传递的产物。[30]有学者从内外因交互作用的角度出发,指出儿童文化是儿童天性与文化性角逐的产物。[31]也有研究者从天性使然、文化熏染、历时态与共时态的双维共建三个方面阐释了儿童文化的生成基础、过程和机制。[32]受新童年社会学的影响,阐释性再构理论为解读儿童文化的生成提供了一种新视角。在阐释性再构视角下,儿童是具有文化创造能力的行动者。儿童以自己的方式对社会文化进行阐释和再构。[33]具体而言,儿童可以对成人世界的知识和经验进行创造性利用,并在这一过程中建立起属于儿童群体的同辈文化。[34]经过儿童“再构”的儿童文化实现了自我更新,同时也促进了成人文化的再生产,为人类文化的发展贡献了儿童力量。[35]

从初期强调成人文化的建设作用,到后续认为儿童文化是天性与文化性、内外因交互作用的产物,再到当前的阐释性再构,学界对儿童文化生成机制的探讨不断推进。在这一演进过程中,儿童在儿童文化生成中的作用和主体性地位愈发彰显。儿童不再是文化的被动消费者,也不仅仅是天性的自然显现者,而是积极主动的文化建构者。这丰富和完善了人们对儿童的认识,提升了儿童的地位,也推动了“与儿童一起研究”或“儿童作为研究者”的儿童研究的开展。但是上述探讨都是理论层面的推演,仍需要系统、规范的实证研究予以支撑和深化。

5. 儿童文化与成人文化的关系

研究儿童文化离不开对成人文化,尤其是对两者关系的探讨。抑或说,儿童文化的探讨往往是以成人文化作为参照而展开的。两者的关系或隐或显地贯穿于儿童文化研究中。

早期的研究者基于社会化的角度认为成人文化要引导、规范儿童文化。成人文化是强势而正确的,起着主导作用,儿童文化则是被动而不成熟的,两者是引导与被引导的关系。21世纪以来,学者对两者的关系的认识更加辩证而深入。一方面,儿童文化与成人文化分属两种文化,两者的标准、感受方式和思维方式不同,产生冲突是必然而正常的。[36]但另一方面,两者并非完全对立,而是处在一个连续体上。[37]成人文化不是“完美无瑕”,儿童文化也并非“一无是处”。成人要对儿童文化有所认识并愿意合作,对儿童文化采取理解、接纳和鼓励的态度,并要向儿童文化学习。[38]儿童文化也必然会向成人文化发展和演进。成人文化与儿童文化不是主客二分的对立关系,而应该是主体间性的对话关系,是互为条件的共在。[39]刘晓东则看到了两者互补与互哺的关系,应互相拯救共同成长。有学者总结了学界对两者关系的几种认识,有“冲突说”“共生说”“对立统一说”等观点。[40]之所以存在不同认识,是因为不同的研究者着眼点不同。从实然角度更多看到的是两者的对立和冲突;从应然层面看,两者则可以平等对话,共生共存,互生共进。但是,无论是实然角度,还是应然层面,现有的“关系说”皆未能突破“儿童—成人”的二元框架,限制了认识两者关系的空间。

6. 儿童文化与游戏的关系

作为儿童文化重要表征和内在实质的游戏,自然受到研究者们的关注。两者密不可分,基本成为学界的共识。游戏是儿童文化的有机构成、主要载体和存在形式。[41]游戏就是本体形态的儿童文化。[42]儿童文化的实质是游戏,[43]核心是游戏精神。[44]兒童文化产生于儿童游戏中,儿童在游戏中习得儿童文化。游戏是儿童重要的文化生活方式。[45]总之,儿童文化就是游戏文化,游戏文化是儿童文化的集中体现和最佳诠释。[46]

整体而言,儿童文化的基本理论研究较多地集中在儿童文化的概念内涵、特征属性、功能价值、生成及其与成人文化、游戏之间的关系上。这种集中是对以往研究主题的延续,一方面说明上述议题在儿童文化研究中的基础性和重要性。如果没有对这些问题进行深入、反复地探究,那么基于这种基本范畴和话语表达的儿童文化理论的概念体系与逻辑体系是难以建构起来的。[47]另一方面也或多或少地表明儿童文化基本理论研究推进的艰难,似乎陷入了某种窠臼。

(二)基于儿童文化的教育探索与实践

随着儿童文化理论的不断完善,教育实践领域逐渐意识到儿童文化对素质教育及深化课程教学改革的重要价值。儿童文化视角下的教育探索与实践持续增加,成为儿童文化研究的重要板块之一。

就学段而言,儿童文化理论最先影响到学前教育领域,而后波及小学教育。关涉的主题主要包括课程建设、教学改革、师生关系、班级管理、校园文化等。在学前教育领域中,儿童文化甫一提出,就有研究者将之与幼儿园课程建立关联,认为幼儿园课程的开发应以儿童为向度,课程的组织与实施要适应儿童文化,课程的任务在于培育、提升、拯救儿童文化。[48]这是较早将儿童文化与幼儿园课程联系在一起的论述。儿童文化理论通常被作为幼儿园课程建设与开发的理论基础,成为改革幼儿园各领域教育活动的重要支撑和价值取向。除了在中观层面探索幼儿园课程建设,有些研究者还观照到幼儿园教育中的具体领域,如幼儿园集体教学活动、幼儿园语言教育活动、幼儿园游戏等。近几年来,师幼关系、环境创设、幼小衔接、幼儿园教育用书、绘本阅读、办园理念等也被纳入儿童文化的视野之中。儿童文化对小学教育实践的影响更大,相关的文献数量大大超过幼儿园教育领域的。检索到的文献中,幼儿园教育相关的文献有32篇,小学教育相关文献多达83篇。小学教育实践中,儿童文化更多地应用于小学的课堂教学改革中,具体而言包括语文课堂、数学教学、英语教学、写作教学、音乐课堂、美术课堂、写字教学、品德教育、戏剧教育等。儿童文化还被用于小学美育、班级管理和校园文化建设中,在小学教育实践中显百花齐放之态势。

儿童文化成为教育实践中的一种重要取向和立场,对各层级教育的课程建设与教学改革等具有重要的指导意义。虽然基于儿童文化的教育探索看上去“遍地开花”,但由于实践上的探索还处于初级阶段,深度的反思与总结仍有待加强。

(三)儿童文化“事实”及其生态研究

此类研究致力于呈现儿童文化的实然面貌及其所处的社会生活环境,揭示儿童文化的特点及儿童文化与成人文化所处的关系生态,是对儿童文化的现实观照。

儿童文化事实指儿童的生活世界,是正在产生意义的活态的生存事实。目前,学界面向儿童文化事实的田野研究仍相对不足,主要集中于硕博论文,包括三种类型。其一是对幼儿园等教育机构中的儿童生活及其体验的研究,包括儿童在园的“后台生活”、[49]在园的生活体验[50]等。体验类研究又细分为儿童的空间体验[51]以及儿童对时间的感知与体验[52][53]等。其二是对儿童同伴文化的关注。比如,考察幼儿园大班幼儿的“朋友圈”[54]“友谊关系”[55]等同伴文化现象,探究幼儿园同伴文化的生成路径及意义[56]等。其三是对儿童表现其天性、需求和兴趣的行为与心理特征以及儿童自己创造的文化等现象进行的研究。如儿童的哼唱等自发音乐行为、[57]课堂中的儿童话语、[58]儿童同伴文化符号、[59]儿童的绘画、[60]儿童的秘密、[61]儿童习作中的吐槽现象[62]等。对儿童文化事实的呈现,对儿童文化特点的揭示,推进了理解儿童之路,也为推动儿童本位的教育实践提供了启示。

除了直面儿童文化事实的研究,不少研究者还关心儿童文化所处的社会环境,也即儿童文化的现实生态。当我们戴上“儿童文化”的“眼镜”审视儿童所处的社会现实时,会发现儿童文化的生态并不乐观。因而,儿童文化危机等是学者们热议的话题。儿童文化研究初期就有学者指出儿童文化危机重重,呼吁人们关注儿童文化的生态。随后,学者们从不同的角度切入,讨论儿童文化危机的表现、原因与应对方法。面对传统游戏的消逝、儿童的工具化和成人化、童年的异化甚至消逝等危机现象,学者认为这与现代生活方式的改变,成人文化对儿童文化的压制和侵袭[63]以及不正确的儿童观和功利主义的价值观导向[64]有关。现代科技与娱乐方式的更迭,[65]制度化教育的挤压,[66]消费文化、[67]新媒介环境[68]的冲击等,引发了儿童文化危机,致使“童年消逝”。为应对儿童文化危机,学界提出要从儿童文化与成人文化的关系入手,建立两者间的共生、共存关系,[69]为儿童文化营造良好的生态环境,尊重、关怀儿童的生命,[70]确立儿童的主体地位。[71]

(四)儿童文化的“元研究”

学术研究的发展离不开对已有成果的总结和反思。2010年之后的几年里集中出现了对儿童文化研究的研究,即儿童文化的“元研究”。元研究是指基于现有研究成果和研究活动进行的再研究。它对已有文献进行爬梳,总结学术研究现状,审视研究中存在的问题与困境,并在理论框架、方法体系与研究路径等方面进行重构,[72]是一种更高层次的、具有反思意义的学术研究。[73]儿童文化元研究展现了儿童文化研究者的理论自觉和反思意识,主要分为回顾性的综述类研究和对研究方法、立场等的反思性研究。

回顾性的综述类研究包括对儿童文化的相关主题综述和整体性综述。主题综述是指对儿童文化的某一方面进行述评,这类综述相对较少,主要包括对儿童文化与儿童游戏关系的述评、对儿童文化特征的综述以及对儿童文化与成人文化关系的梳理。整体性综述是指对儿童文化研究的整体概况进行总结、反思与展望。郑素华、[74]刘智成[75]从儿童文化的概念、构成、特征、生成等方面对国内儿童文化研究进行了整体性回顾。2010—2014年,郑素华、[76]丁海东、[77]刘晓东[78][79]等则对儿童文化的理论研究进行了年度述评。近年来,还有研究者采用内容分析法、文献可视化等方法对国内儿童文化研究进行了回顾与展望,指出了理论困境和突围之策。分析上述研究成果可发现,不同的研究者根据不同的语境,在不同的层面上使用“儿童文化”。郑素华将儿童精神研究、儿童观与儿童哲学研究、童年与青春期研究纳入其梳理范围。丁海东则把“儿童观”“儿童文化”“儿童精神”“儿童哲学”“儿童游戏”“童年生态”等视为儿童文化理论领域中的基本概念或关键词。刘晓东对儿童观、儿童精神研究、儿童学研究等展开了历史回顾和分析。也有研究者将儿童文化生产、儿童文化传播、儿童文化服务等儿童文化产业等也纳入其研究范围,[80]或将儿童文学、儿童哲学作为儿童文化的重要要素予以梳理。[81]儿童文化研究的范围伸缩不定,儿童文化的概念可大可小,体现了儿童文化的复杂性。另外也折射出儿童文化研究人员的合作欠缺,未能在同一层面上开展有效对话。

在总结儿童文化研究进展与成就的同时,有研究者对儿童文化研究的立场、视角、路径、方法、困境等方面进行了反思与探索。郑素华阐释了从儿童研究转向儿童文化研究的过程中研究者须在思想、观念及取径上发生的转变,倡导儿童主位的研究取径,将儿童世界去熟悉化,以“人”的角度来把握和揭示儿童世界的奥秘。[82]针对儿童文化研究主客位的二元困境,他提出面向儿童文化事实、成人—儿童立场互涉、理论自觉的研究策略,[83]一定程度上推动了儿童文化研究从理论层面转向事实层面。林兰从儿童文化研究路径转换的角度指出儿童文化研究者应从“书斋”走向“田野”,运用“民族志”的方法探寻儿童群体对文化生产的独特贡献。[84]孙爱琴[85]梳理儿童文化的研究现状,发现儿童文化研究在核心范畴和命题上并未有新突破,并陷入主体缺失、内容泛化、对事实研究不足的理论困境。对此,她认为儿童文化的研究应从建立学术共同体,秉持理论自觉,在坚守事实的基础上融合人类学的范式等方面,探索建构学科理论的基本路径,实现对儿童生活的全景深描。无论是面向儿童文化的事实,还是深入田野的民族志,抑或对儿童生活的全景深描,都旨在提醒儿童文化研究者不能脱离儿童的生活来研究儿童文化。

四、我国儿童文化研究存在的不足

三十年来,儿童文化研究在理论与实践層面已经取得一些成就,但仍处于理论探索期和体系建立期,其立论基础、学理源流、研究对象与内容、研究视角与方法等问题仍有待进一步挖掘和探讨。

(一)研究范围宽泛庞杂,研究独特性未能凸显

尽管儿童文化研究形成了若干研究热点和基本的研究板块,看似有着明确或集中的研究方向。但深入其中,我们也会发现,研究热点的分布相对松散,儿童文化研究范围宽泛,所及现象繁复庞杂,如儿童哲学、儿童精神、儿童学、童年、童年文化等。同时,它们与儿童文化研究在上下位的逻辑层次上纠缠不清,时而处于儿童文化研究的下位,时而与儿童文化研究并列。儿童文化研究仍没有摆脱文化之“筐”的俗套,研究内容陷入了虽庞杂但不充实、涉及面广而不深入的境地。儿童文化研究范围宽泛的背后反映出儿童文化研究定位不清,学科归属不明,缺少立足的基本理论支撑。一个研究领域如果缺少相应的学科根基和立论基础,其研究对象、范围就难以特定化,研究的独特性也就无法彰显。

(二)研究视角相对局限,跨界对话较为缺乏

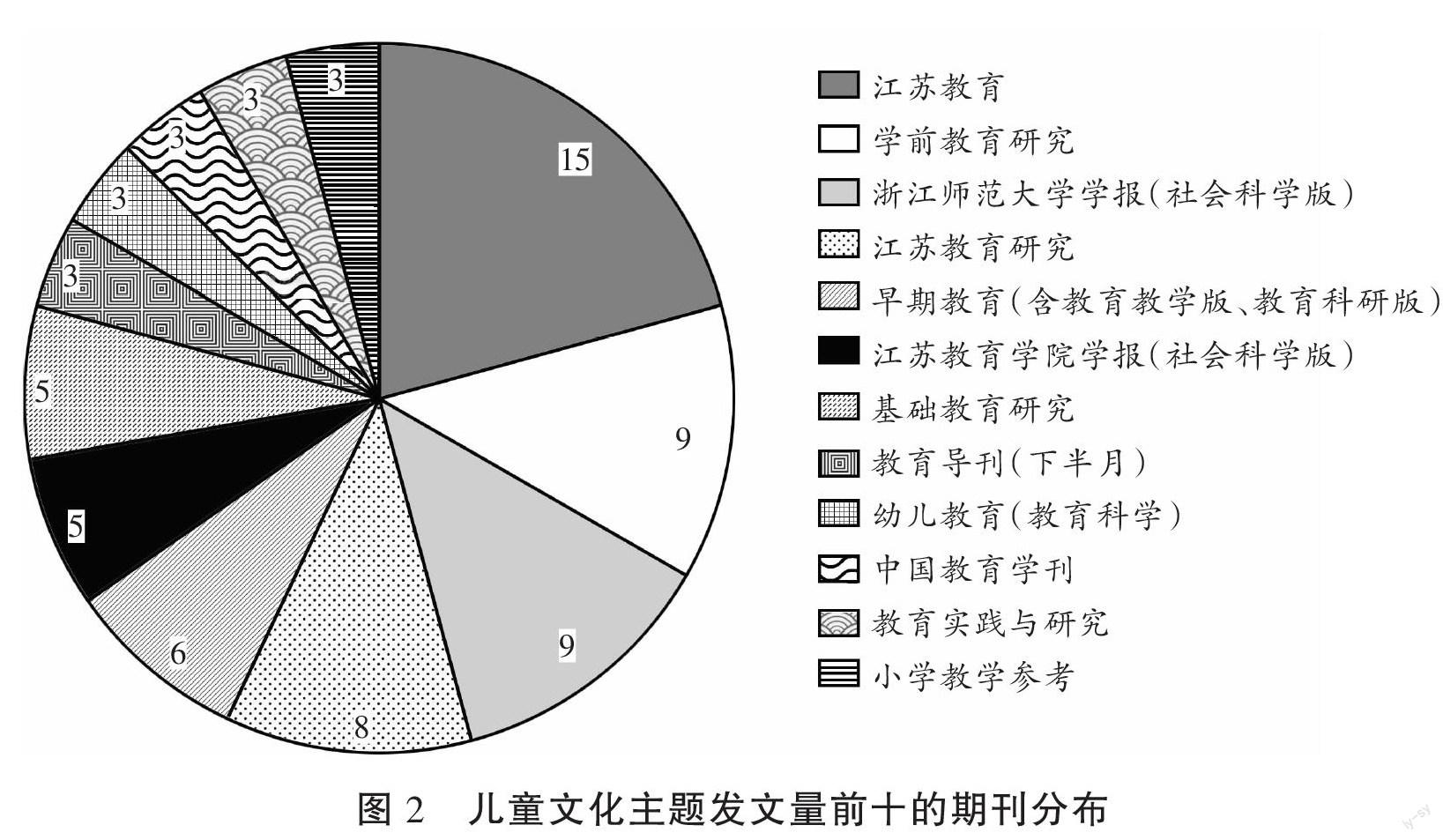

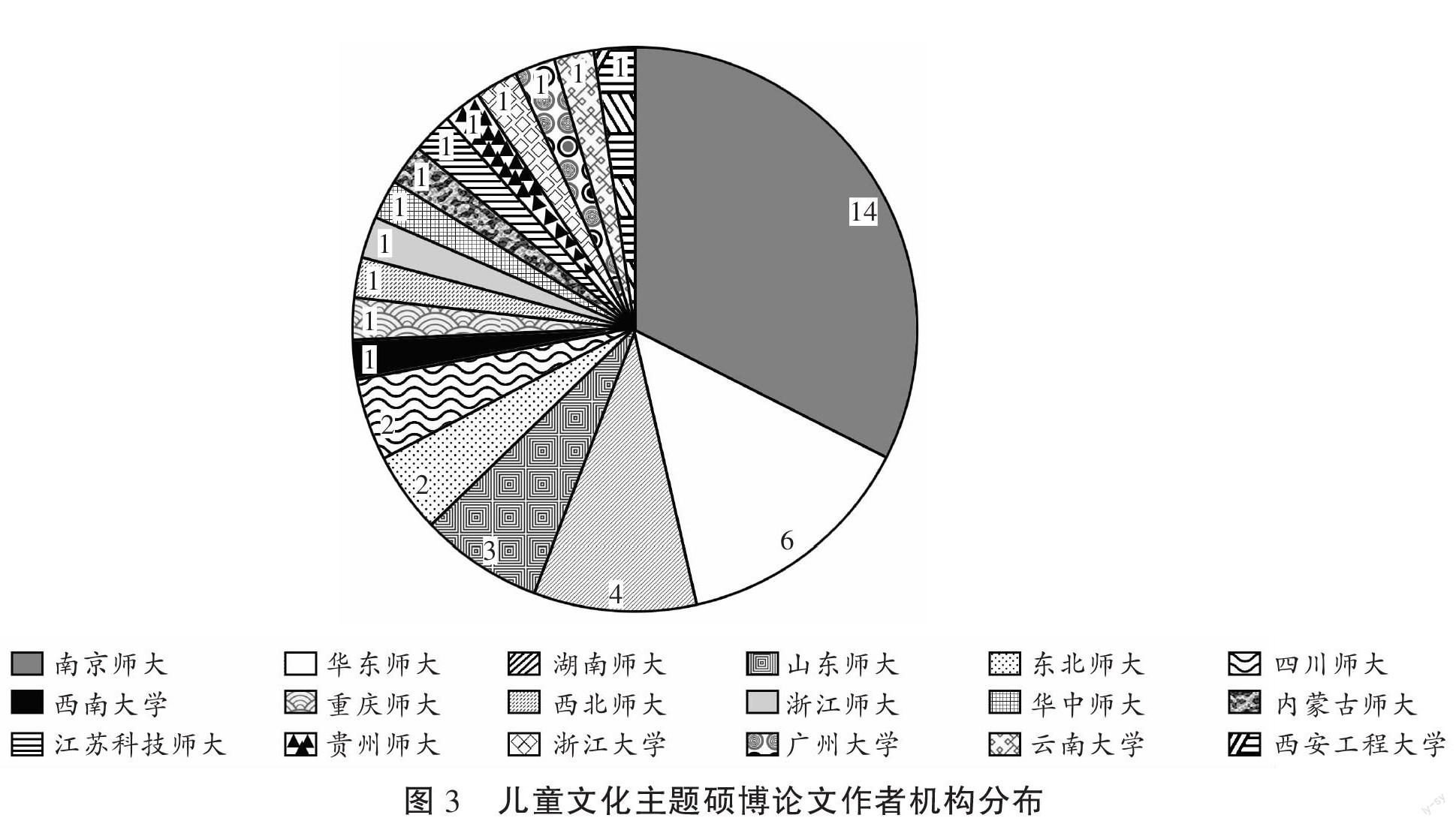

目前的儿童文化研究人员主要来自教育学和儿童文学领域。④比如,儿童文化相关主题发文量前十的期刊绝大多数为教育学类(见图2),检索到的43篇硕博论文中39篇来自师范大学的教育学科,其中学前教育学占32篇(见图3)。研究者相对单一的学科背景对儿童文化研究的视角、问题域的拓展、方法路径的选择等都有一定限制。尽管儿童文化研究者努力借鉴其他学科视角,但力有不逮,难以触及其他学科理论的核心。在跨界对话时,儿童文化研究者内部之间的学缘、地缘优势都没有得到有效发挥,更勿论与其他学科领域的研究者开展跨学科研究。理论界与实践界也缺少合作交流,一方负责理论的生产,一方负责理论的应用。跨界对话的缺乏还体现在国内外的儿童文化研究没有形成直接对话,双方没有形成共同的话语体系。中国的儿童文化研究既没有“走出去”,对西方的相关成果引介力度也不够。除新童年社会学外,以儿童文化为核心内容的儿童人类学直至目前还鲜有引介,尤其是实证方面的、具有“田野”性质的儿童文化研究成果的引介在国内仍比较匮乏。

(三)研究对象关注单一,现实跟进相对滞后

出于研究需要或考虑到研究的便利,既有的儿童文化研究关注的多是城市空间中的儿童,带有鲜明的“城市中心”的特点。在城市儿童中,又倾向于选择学校、幼儿园等制度化机构中的儿童。广大的乡村儿童、教育机构之外的日常生活中的儿童则相对未被重视。由此导致对儿童文化的解读陷入单一模式,不可避免地带有现代城市中产的文化特点,遮蔽了其他空间中多样性的儿童文化。另外,随着互联网、大数据、人工智能、元宇宙等数字技术的迅猛发展,儿童已经深深卷入了当代的社会、文化和技术变革之中,并受到这些变化的影响。传统的、旧的儿童文化现象逐渐消逝,儿童文化的新现象、新问题层出不穷。而相关研究的跟进却略显滞后,对新的儿童文化现象的关注度和解释力不够,无法应对当下儿童的生存现实。

(四)研究方法偏重思辨,实证研究较少且有待深入

相比于传统的思辨研究,当前最缺乏的是田野中的儿童研究。[86]儿童文化研究也面临同样的情形。不同于西方儿童文化研究脱胎于“文化学”“人类学”,其研究范式更倾向于扎根田野,中国儿童文化研究的教育学、儿童文学的“出身”,使得其在研究方法上更多是通过哲学思辨、历史研究与文献梳理等开展。因而,30余年的儿童文化研究理论思辨研究多于实证研究。儿童文化研究者多采用自上而下的研究路径,端坐书斋,以“代言者”的身份表达对儿童文化的关切。研究成果主要体现为应然层面的描述和呼吁,缺少面向儿童文化事实的自下而上的高质量实证研究。不过,随着时间的推进和儿童文化理论的逐步完善,加之近几年人文社会科学领域中实证研究的热潮,儿童文化研究也已呈现出转向实证的趋势。

五、我国儿童文化研究的未来展望

回望30余年儿童文化研究的现状与不足,有助于展望今后一段时间内我国儿童文化研究的趋势与前景。

(一)探寻研究源流,明确研究定位,凸显研究的独特性

破解儿童文化研究的定位和学科归属问题,凸显儿童文化研究独特性的关键在于儿童文化研究领域的正本清源。

所谓正本清源,一是要追溯国内儿童文化研究的源起,如社会历史条件、学术渊源等,另外还要将视线转向域外,从西方儿童文化研究的发展脉络中学习借鉴。研究表明,西方的儿童文化研究的产生与兴起与儿童人类学、新童年社会学的发展密不可分。[87]前者是后者的核心议题,后者是前者的重要理论渊源。因而西方儿童文化研究的对象、内容、范式相对较为明确,更多带有人类学、民俗学、社会学的色彩。相比之下,国内的儿童文化研究并非脱胎于人类学、社会学等学科,而是由一批教育研究者出于改善教育与促进儿童发展的需要,以及一些儿童文学工作者出于产出更多贴近儿童作品的需要,对儿童群体及其文化产生了兴趣并着手研究。就此而言,西方儿童文化研究的发展历程可以为我们确定儿童文化研究的范围提供启示。

在此基础上,学界应该充分吸收儿童人类学、新童年社会学等学科资源,对儿童文化的关键概念、儿童文化的研究领域和范畴、研究范式与方法等方面开展基础性也是根本性的探讨和辨析,确定运思空间,努力形成共同的儿童文化研究话语,并进行建立儿童文化学科的尝试。正本清源不是排除异己,确定运思空间也不是画地为牢,而是为了使研究者能够在同一层面、同一语境下探讨儿童文化,推进讨论的澄明化和研究的规范化。最终,推动建立儿童文化研究自有的话语体系、理论体系和研究范式,使之成为一个特定的研究领域。

(二)借鉴多学科视角,开展跨界对话合作

寻找学科基础,确定运思空间,并非“闭门造车”,拒斥外界研究资源。未来的儿童文化研究应借鉴多学科视角,吸纳不同研究主体,并寻求国际的合作与交流,以开展跨学科、跨群体、跨国界的对话。

学科视角是研究者探析问题的角度、立场和工具。视角越多样,研究者的视野便愈开阔,对问题的分析就越趋于全面和深入。作为“复数”的儿童文化,其复杂性决定了单一的理论视角不能满足儿童文化研究的需求,而有必要借助其他学科的视角、思路和方法,如儿童社会学、儿童民俗学、经济学、消费学、符号学、传播学等,对儿童文化形成多学科、跨学科的审视,以扩大儿童文化研究的领域,创生儿童文化新理論,解决儿童文化的现实问题。

在研究主体上,未来的儿童文化研究要主动吸纳来自不同领域或具有不同学科背景的研究人员、教育实践工作者、传媒工作者、社区工作者等各行业群体,共同投身儿童文化研究,走向“与儿童一起研究”,甚或以儿童视角开展“儿童对儿童”的研究,努力构建儿童文化研究共同体。

再者,中国的儿童文化研究者也应主动寻求国际对话与合作,通过参加或开展国际学术论坛或年会,向国际同行推介中国本土的理论与实践研究成果,展现中国研究特色,发出中国学者声音。在“引进来”方面,除了继续引介国外最新理论的同时,中国学者还需着手译介国外的实证研究成果,传播国际研究动态,借鉴研究范式,丰富本土研究。

(三)关注儿童文化多样性,拓展研究对象与内容

儿童文化是多元、复杂、动态、变化的,也有学者称之为“复数的儿童文化”。因应于儿童所处的不同社会时空,不同的互动主体,儿童文化势必呈现出复杂多样的面貌。因此,儿童文化研究中不能将某一时空中或某一类的儿童文化定于一尊,以为发现了儿童文化的“真面目”,而应回归儿童文化的“复数”样貌。这要求我们既要关注不同社会空间中的儿童文化,也要对儿童文化的社会时代性予以考量,拓展研究内容,以实现对儿童文化的多维、立体展示。

在社会空间方面,现有研究多聚焦于现代城市空间或教育机构中的儿童,带有明显的现代性色彩,造成儿童文化样态的单一化、同质化。“复数的儿童文化”要求我们不能只呈现城市儿童文化或制度化机构中的儿童文化这一种面貌,还应进一步拓宽视野,探索日程化的机构之外的广阔时空,关注日常的、自然状态的儿童文化,以展现多样化的儿童文化图景。

儿童是时代中的儿童,是被时代精神、时代气息包围和浸润的儿童。这需要儿童研究者以“时代之眼”观察和研究儿童。[88]当今,以互联网、大数据、人工智能为代表的数字技术发展迅猛,全面而深彻地影响了儿童的生存方式,重塑了儿童的世界观和价值观。由数字技术所浇筑的数字世界,已成为当下儿童生活的基本环境与时代背景。时代生境中的儿童,自然带有特定时代的印记,成为只有在这个时代才可能生成和育就的 “时代人”。[89]因而,当下的儿童被冠以“图像人”“数码人”“网络土著”等,是真正的数字化生存的一代。沉浸于图像,行走在云端,游弋于网海,穿梭于虚拟与现实之间,是他们的生活日常,其显然不同于以往的儿童文化。因此,我们不仅要直面儿童的现实生活,也亟须将视线投放至赛博空间中的儿童,关注数字原住民的文化。

物质的丰裕是当今时代的另一重要特征。儿童生活在被物包围的消费社会,一个物的时代。手机、电脑、平板、VR/AR设备、玩具、童书、童车、童装、儿童食品等,全方位地包裹了儿童的衣食住行。儿童文化研究者不能对此视而不见。20世纪八九十年代,西方人文社科研究中出现了“物质转向”。[90]物质文化研究正成为近年来当代西方文化研究领域的新热点。[91]儿童文化研究应对此做出回应,关注儿童文化中的物质文化或者将物质文化研究的理论方法与儿童文化研究相结合。这种“物质转向”可以丰富儿童文化研究的内涵,拓宽儿童文化研究的视野,为儿童文化研究提供一个新的学术领地。

此外,随着儿童文化研究的推进,新童年社会学的影响,儿童的文化创造能力越来越得到认可。除了关注儿童创造的不同于成人的文化以及儿童对成人文化的阐释性再生产,儿童与成人在互动实践中共同创造的文化也应被视为重要的研究内容。儿童文化与成人文化的“边缘地带”,也是文化的共生地带。比如在亲子活动中,双方文化相遇,会经历碰撞、冲突,直至妥协、融合,并生成新的文化。我们可以臆造“kidulture”一词,来更清楚地指代双方共创的文化。它既非纯粹的儿童文化,也不是完全的成人文化,而是由儿童(kid)与成人(adult)双向动态共构的“文化”(kidulture)。对其特点的描述、生产过程的呈现、生成机制的揭示等也是未来的研究方向。

(四)创新研究方法,注重实证研究

儿童文化研究大多是理论思辨式的研究。不可否认,其在儿童文化研究初期和理论建设过程中发挥了重要作用。但是理论研究的局限在于自困于书斋,无法捕捉到具体、真实、富有活力的儿童。而远离儿童真实生活世界的理论研究也会逐渐枯萎,失去生命力和解释力。因此,未来的儿童文化研究要走出书斋,走向田野,加强实证研究,运用人类学、现象学、民族志、行动研究等研究方法,直入儿童现场,观察真实、具体、鲜活的儿童,在真实的儿童生活中,做真实的儿童研究。[92]儿童文化的“田野”,是儿童文化事实和现象的栖身地,也是儿童文化意义的生发点。[93]更进一步,研究者走向田野,不能只站在“田埂”上旁观,也不简单是在田野上观光取景,而是要成为田野的在场者、耕耘者,扎根于田野,与儿童文化共生共长。当然,随着现代儿童的生活空间从现实扩展至网络,研究者还可以运用网络民族志等方法探究数字一代的儿童文化,将“田野”从线下拓展到线上。

此外,儿童文化研究在技术与工具上也应与时俱进。已经有研究者探索将物联网技术用于捕获自然情境中的儿童行为。[94]未来研究可借助大数据、人工智能、可穿戴智能设备等新的技术手段,了解自然本真的儿童文化样态,展示儿童文化生成的过程性、动态性,进而增强儿童文化研究的科学性、系统性。

总之,未来的儿童文化研究应深耕理论,寻求突破,借鉴多学科视角,吸纳多元研究主体,选择田野式的研究路径,使用多样化的研究方法,借助科学的研究工具,开辟新的研究领域。如此,儿童文化理论体系也才会愈加完善,儿童文化研究才会愈加丰富立体。

注释:

①“内外两面生活”是1920年周作人在北京孔德学校做《儿童的文学》演讲时提及,强调儿童是完整的人,有着自己“内外两面的生活”。刘晓东在《论儿童文化——兼论儿童文化与成人文化的互补互哺关系》中认为周作人所说“内外两面生活”,可以全面界定儿童文化,指儿童内隐的精神生活与外显的文化生活。

②后文“儿童文化元研究”部分会有交代,此处不再呈现。

③为尽可能涵盖相关文献,本研究以中国知网、万方数据库、百链学术、维普数据库、读秀等平台为数据来源,以“儿童文化”“童年文化”“幼儿文化”“同伴文化”“同侪文化”为检索词,以“篇名或关键词”为检索方式,时间跨度为1989—2021年,对上述数据库逐一检索,共检索到818条文献。鉴于本文主要关注儿童的文化,即儿童这一群体自身表现或创造的文化。因此,儿童文化产业、儿童文化馆、儿童文化节之类的文献不在本文的探讨范围内。剔除重复及不相关的文献后,共获取有效文献327条。其中,期刊论文253条,学位论文43条,著作文集31条。

④在2021年11月举办的“首届儿童文化与教育国际学术论坛”中,演讲者也主要来自儿童教育、儿童文学领域。见福建师范大学官网:http://jsjyxy.fjnu.edu.cn/ad/8f/c10329a306575/page.htm。

参考文献:

[1][86][88][89][92]李政涛.今天,如何做好“儿童研究”[J].中国教育学刊,2018(05):1-5.

[2][33][87]彭丹.西方儿童文化研究的历史及其对儿童观的促进[J].学前教育研究,2022(03):10-19.

[3][82]郑素华.从儿童到儿童文化:思想、观念与取径的转变[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2012(05):39-44.

[4]张平功.论文化研究的兴起与发展[J].东南学术,2000(06):61-63.

[5]郑晓江.中国文化研究热潮兴起的原因和前景[J].社会科学,1986(04):11-13.

[6]周红丰.文化研究的兴起与发展脉络梳理[J].新闻传播,2013(05):13.

[7]拉尔夫·林顿.人格的文化背景[M].于闽梅,陈学晶,译.桂林:广西师范大学出版社,2007:28-29.

[8][9][15]张东娇.儿童文化与预期社会化[J].教育科学,1992(02):14-17.

[10]科萨罗.童年社会学:第四版[M].张蓝予,译.哈尔滨:黑龙江教育出版社,2016:03.

[11][13][84]林兰,边霞.从书斋到田野:儿童文化研究路径的转变及意义探寻[J].教育发展研究,2018(Z2):112-116.

[12]黄进,赵奇.“儿童的视角”:历史生成与方法论探寻[J].学前教育研究,2020(08):3.

[14][26]章志伟.儿童文化与儿童组织[J].教育研究,1989(11):47-49.

[16][36][37][38]边霞.儿童的艺术与艺术教育[D].南京:南京师范大学,2000.

[17][22][27]刘晓东.论儿童文化:兼论儿童文化与成人文化的互补互哺关系[J].华东师范大学学报(教育科学版),2005(02):28-35.

[18]郑素华.“儿童文化”新解[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2015(02):58.

[19]郑素华.儿童文化引论[M].北京:社会科学文献出版社,2015:19.

[20]邹义华,李超彬.儿童文化与儿童的社会化[J].早期教育,1991(12):4.

[21][23]边霞.论儿童文化的基本特征[J].学前教育研究,2000(01):14-16.

[24]裘指挥.理解儿童文化[J].学前教育研究,2003(02):17-18.

[25]郑素华.生存·游戏·确证:论儿童文化的功能属性[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2015(03):39.

[28][41][44][63]边霞.儿童的艺术与艺术教育[M].南京:江苏教育出版社,2006:12-43.

[29]邊霞,刘智成.试论儿童文化的生成及影响因素[J].幼儿教育,2014(30):37-40.

[30]郑素华.濡化与儿童文化的生成[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2011,36(3):40-45.

[31]张小翠,陈世联.天性与文化性的角逐:兼论儿童文化的生成[J].教育与教学研究,2010(06):23-25+62.

[32]王济民.儿童文化的生成、演进与危机[J].早期教育(教育科研),2020(10):2-6.

[34]沈颖.儿童文化的生成与演进:以阐释性再构理论为视角[J].教育导刊,2019(08):7.

[35]张艳艳.阐释性再构视角下儿童同伴文化的建构[J].早期教育(教育科研),2018(10):2.

[39]汪琴,陈世联.从主体间性的视角审视儿童文化与成人文化[J].重庆教育学院学报,2010(01):60-63.

[40]王任梅.冲突与共生:儿童文化与成人文化关系研究述评[J].上海教育科研,2011(02):9-11.

[42][65]何卫青.消逝的儿童文化:传统儿童游戏引发的儿童文化思考[J].中国青年研究,2006(04):48-52.

[43]黄云姬.论儿童文化与儿童游戏[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2013(04):36.

[45]葛攀文,王丽芳.对儿童游戏与儿童文化关系述评[J].当代体育科技,2016(06):250.

[46]申晓燕,陈世联.儿童游戏·游戏文化·儿童文化:基于文化学的探讨[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2008(03):125.

[47][77]丁海东.2010年度儿童文化理论研究述评[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2011(06):33-40.

[48]束从敏.儿童文化与幼儿园课程[J].早期教育,2001(08):12.

[49]林兰.儿童的“后台生活”研究:基于两所幼儿园的民族志调查[D].南京:南京师范大学,2016.

[50]李旭.儿童在园生活体验叙事研究[D].重庆:西南大学,2014.

[51]彭辉.儿童与空间:幼儿在园生活中的空间体验研究[D].南京:南京师范大学,2018.

[52]李艳.大班幼儿对幼儿园生活的时间体验研究:以南京市S幼儿园某大班为例[D].南京:南京师范大学,2020.

[53]孟少清.5~6岁儿童眼中的时间[D].南京:南京师范大学,2020.

[54]王智莉.幼儿园中的“好朋友们”:大班留读幼儿朋友圈同伴文化研究[D].成都:四川师范大学,2018.

[55]王楠.友谊关系中大班幼儿的阐释性再构研究:基于童年社会学的视域[D].上海:华东师范大学,2020.

[56]林兰.儿童同伴文化:走进幼儿园田野中的儿童世界[M]上海:复旦大学出版社,2021.

[57]任慧娟.3~4岁幼儿自发音乐行为研究[D].南京:南京师范大学,2006.

[58]李彦平.幼儿园课堂情境中儿童话语的人类学研究[D].兰州:西北师范大学,2017.

[59]曾军.儿童同伴文化的符号与风格探究[D].成都:四川师范大学,2015.

[60]肖海月.自由画:儿童文化的图式表征[J].早期教育,2021(24):4-6.

[61]步宁.儿童秘密:从成人文化到儿童文化的媒介[J].早期教育(教育科研),2019(10):2-6.

[62]蔡亚.吐槽:兒童习作话语的宣泄与表达[J].江苏教育研究,2021(Z2):83-87.

[64]张克明.关于儿童文化危机的思考[J].早期教育(教育科研),2013(01):118.

[66][70]熊华生.童年消逝与教育责任[J].教育研究与实验,2006(04):26-29.

[67]赵霞.消费时代与童年文化的经济:论现代童年审美文化的资本化进程[J].文化与诗学,2015(01):293-319.

[68]赵霞.童年的消逝与现代文化的危机:新媒介环境下当代童年文化问题的再反思[J].学术月刊,2014,46(4):106-114.

[69]向琴,陈世联.关注儿童文化安全:抵御来自成人文化的威胁[J].基础教育研究,2010(02):3-5.

[71]孙爱琴.文化自觉视阈下的儿童文化:从式微、变革走向生长[J].甘肃社会科学,2014(06):217.

[72]彭知辉.关于元研究的探索与思考[J].图书馆,2016(11):45.

[73]焦建利.教育技术学元研究论纲:教育技术学若干基本理论问题探索[J].电化教育研究,2004(04):9.

[74]郑素华.国内儿童文化研究:进展与问题[J].兰州学刊,2010(04):218-220.

[75]刘智成,边霞.20世纪90年代以来我国儿童文化研究述评[J].幼儿教育,2012(33):47-51.

[76]郑素华.2009年度中国儿童文化理论研究述评[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2010(05):32-35.

[78]刘晓东.2012年度中国儿童文化理论研究述评[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2013(05):1-9.

[79]刘晓东.2013年度中国儿童文化理论研究述评[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2014(05):35-42.

[80]步宁,刘娟.儿童文化研究进展与展望:对1949—2020年国内期刊文献的分析[J].早期教育(教育科研),2021(06):2-6.

[81][85][93]孙爱琴,马玉珂.儿童文化研究的理论困境及其突破[J].西北成人教育学院学报,2021(06):58-65.

[83]郑素华.面向事实·立场互涉·理论自觉:论中国儿童文化研究的基本策略[J].中国儿童文化,2010(05):1-9.

[90]蒋美霞.儿童研究的新图景:从社会物质视角理解儿童[J].新儿童研究(第二辑),2021(02):194.

[91]韩启群.物质文化研究:当代西方文化研究的“物质转向”[J].江苏社会科学,2015(03):73.

[94]郭力平,何婷,吕雪,等.物联网技术和儿童学习与发展[J].学前教育研究,2020(01):11-19.

Review of Chinese Researches on Childrens Culture

in the Past Thirty Years

BIAN Xia, ZHANG Keming

(School of Education Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097 China)

Abstract: The researches on childrens culture in China began in the late 1980s and has been more than 30 years. Its development process includes four stages: the initial germination and silence period, the restart and foundation laying period, the development and prosperity period, and the energy accumulation and new growth period. Several major theme categories have emerged, such as the basic theoretical research of childrens culture, the exploration and practice of education based on childrens culture, the “facts” and ecological research of childrens culture, and the meta research of childrens culture. However, there are also some problems, such as broad and complex research scope, limited research perspective, single object of concern, and more emphasis on speculation. In the future, it needs to clarify the origin of childrens culture research, redefine the research orientation and determine the thinking space; learn from multidisciplinary theoretical resources such as childrens anthropology and new childhood sociology, absorb multiple researchers, and strengthen crossborder dialogue and cooperation; pay attention to the diversity of childrens culture and expand the research object and content; use diversified research methods to promote the indepth of researches on childrens culture.

Key words: childrens culture, researches on culture, researches about children