努力创建符合幼儿需要的生态园

邬春芳 陈薇 陈瑞萍

环境是重要的教育资源,儿童就是在与环境充分、积极的互动中学习和发展的。环境、儿童、课程三者相辅相成。环境是课程创生的来源,是课程实施的载体和结果,也是支持儿童发展的平台和记录儿童表达表征的重要媒介。

户外环境是儿童亲近自然、生发游戏的重要场所。户外环境的迷人之处就在于其拥有更大的空间、更丰富的材料、更多的不可预见性,能带给儿童欣赏、探究、交往等机会,这往往是成人设计的室内活动所无法比拟的。为此,我们注重倾听儿童的想法与意愿,努力创建符合他们需要的户外环境。与此同时,我们通过观察儿童与环境互动的情况,不断反思并调整环境,使之更符合儿童的需要,真正体现“儿童优先”“儿童视角”“儿童友好”。

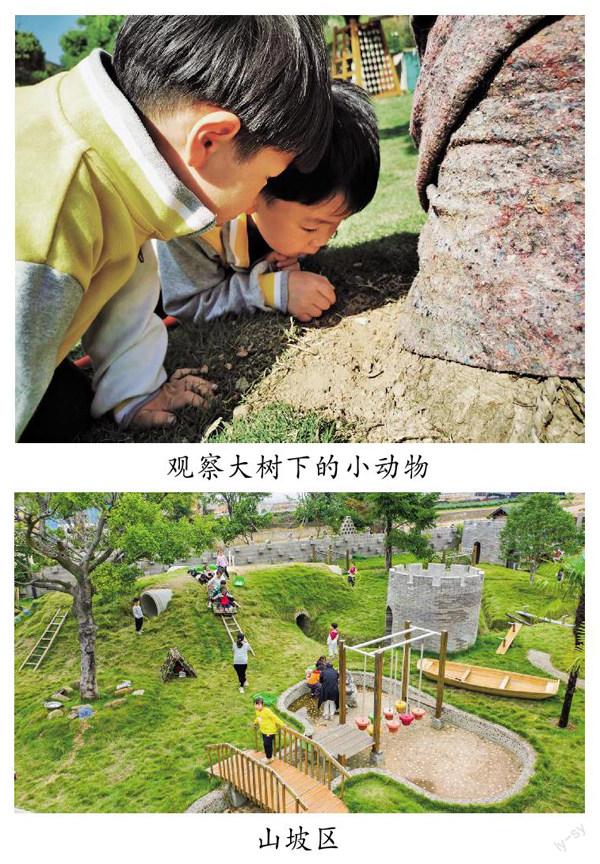

一、满足儿童亲近自然的需要

儿童是自然之子,是离“自然性”最近的人,在他们眼里,“土地会说话”“树皮怕痒痒”。他们与大自然有一种天然的情感联结,只要进入户外自然环境,他们就灵动、富有生命力、充满自信与快乐。

我园地处陈山脚下,那里原来有一个约4000平方米的公共雜物堆积场。2016年,我们争取到了这块场地的使用权,确定了“为儿童打造玩的自然乐园,培养会玩的儿童”的理念,用4年的时间打造了一个幼儿喜欢的自然生态的大型户外场所。为了满足幼儿亲近自然的需要,我们有意识地保留高低起伏的地形山势,因地制宜地规划农田、果林、水池、草坡、泥石场等。我们还将原来依山的陡坡改造成便于幼儿观察和行走的梯田式种植园地。开放友好的空间,丰富多样的生物,让幼儿与自然更亲近,与环境的互动更积极。

1.种植丰富多样的果树花卉

植物蕴含着四季的变化,幼儿接触各种各样的植物就是在亲近自然。为此,我们种植了不同花期的花卉,其中有的先开花,有的先长叶;种植了常绿树与落叶树,有的树皮光滑,有的树皮粗糙,有的树皮长“毛”;种植了石榴、无花果、桃、李、樱桃等,让幼儿看到不同果树会长出不同的果子;种植了橙子、柚子、橘子、柠檬等同属柑橘科的植物,供幼儿比较其相同与不同。为了让每个幼儿参与种植、照护,我们在梯田四边铺设小路,在每一层设置了方便进出的通道,供幼儿近距离地观察、探究植物的特征。

为了使幼儿随时随地与自然发生联结,方便幼儿就近观察,我们还将植物种植在梯田以外的不同区域。比如,我们在路边种植了牡丹、杜鹃、金银草、广玉兰树等,在水渠中种植了茭白、菱角等,在草地上种植了棕榈树、银杏树等。梯田的最下面是中、大班幼儿的自留地,由幼儿自己来决定种什么,怎么划分场地。与此同时,我们有意识地在自留地旁边的空地上补充种植其他相近的植物,以便幼儿进行对比性探究。

大自然就像无声的伙伴吸引着幼儿,幼儿就像海绵一样在大自然中吸收着生命的能量。丰富多样的自然资源在师幼对话、幼幼对话中生发出了幼儿感兴趣的课程。一天,户外活动结束后,皓皓带回来一根棕色的“毛”。大家很好奇,决定到户外去找一找,最后发现“毛”来自一种树的树皮。幼儿由此产生了很多有趣的问题:这些“毛”是树的胡子吗?玉米老了有须须,这棵树是不是也老了?这些“毛”为什么长在树干上,它有什么用?它摸上去糙糙的,一层一层像衣服一样,树穿那么多层衣服是因为怕冷吗……由此,该班生成了“一棵长着毛的树”的探究活动。在运用多种感官感知的过程中,幼儿获得了新的发现,生成了新的问题,最后他们知道这叫棕榈树,在幼儿园这样的树有5棵。不仅如此,他们还发现园内有128棵树,它们的树皮各不相同。就这样,自然资源成为了幼儿主动学习的载体与媒介。

倾听幼儿的声音,是合理规划自然环境、满足幼儿需要的源点。一天,大四班幼儿提出:“我们只有一棵樱花树,如果有一片该多好!开花的时候,我们在树下游戏、唱歌、跳舞、讲故事,花瓣会像礼花一样落下来!”于是,我们真的在梯田下面的空地上栽了一片包含晚樱、早樱的樱花林,为幼儿创设了亲近自然、探究自然的空间。

2.利用山涧溪流引水围塘

我园背靠山,不仅自然物种丰富,还有数个泉眼。我们通过勘探,顺应自然地形,利用生态资源,创设了可看、可感、可玩的水系。

我们在保证山体安全的前提下保留了两个泉眼,其他泉眼的水则通过铺设在地下的管道流入水池。为了发挥这两个泉眼的作用,我们顺势挖了一条水沟,设计了一条近2米宽的小道,幼儿称它为“水滑梯”,他们常常在“水滑梯”处接水或玩堵水游戏。

我们又在“水滑梯”下方围田蓄水,形成了泥水混合种植区域。春天,幼儿在田里种下了水稻,同时提出了疑问:“为什么水稻要种在水里,土豆要种在泥土里?”教师引导幼儿思考:“幼儿园的植物哪些是种在水里的,哪些是种在土里的?它们有什么不同?”幼儿经过观察、记录、对比,发现了很多秘密:水稻、茭白等都喜欢水,所以种在水田里、水沟里;豆子、番茄、黄瓜喜欢泥土,所以种在泥土里;有些植物既可以种在泥土里,也可以养在水里,比如芋艿、铜钱草、空心菜、莲花等。这样的环境为幼儿提供了直接感知、亲身体验、实际操作的机会,他们在不断与资源互动的过程中获得了发展。

我们还在泉水的聚集处开凿水池,种上荷花。出于安全考虑,我们在水池周围设置了1米高的护栏。夏天,幼儿喜欢趴在围栏边欣赏亭亭玉立的荷花,获得对美的感受和体验。然而,这些荷花只能远观,可否让幼儿近距离接触、细致观察呢?于是,我们有意识地在水池边放置了3个大水缸、2个小水缸,其中在大缸里分别种上了荷花和睡莲等,在小缸里分别种上了一叶莲和铜钱草。幼儿在近距离欣赏不同莲花品种的同时,也了解了更多的水生植物。

3.建立与动物、植物和谐共处的生态关系

在我园,幼儿与动物、植物和谐相处,形成了相互影响的关系圈。比如,小羊在梯田里漫步,小鸡、小鸭跟着妈妈行走在草坪上,水池里荷花与田螺共存,稻田里泥鳅与水稻共生。幼儿带着小鸭散步,给小鸡造房子,给刚出生的小羊喂奶,给冬天里的小树围“围巾”。关心动物,养护植物,就是幼儿的日常生活。

一天,中四班的幼儿看到鸟儿在吃抽穗的稻谷,便想出了各种守护的方法:轮流站岗,用布把水稻盖起来,给小鸟准备其他食物,然而均以失败告终。我们抓住这一教育契机,有意识地引导幼儿发现动物和植物之间的关系。最后,幼儿一起制作了稻草人,插上了小红旗,小鸟就不敢来了。在大家的守护下,幼儿如愿在放假前收获了稻谷。与此同时,幼儿不忘照顾小鸟,他们制作喂食器悬挂在树上,说:“这样小鸟就不会饿肚子了!”在这过程中,幼儿不仅感受到了动物与植物之间的关系,也与大自然建立了美好的情感联结。

二、蕴含引发儿童多种游戏的可能

虞永平教授说,幼儿园课程是生长的,它实质上是儿童发展空间和可能性的增加。然而,发展空间和可能性不是自动形成的,而是需要我们有意识地创设的。多种类型的空间,低结构的材料,能增加儿童与儿童、儿童与环境交互的机会,给予儿童多种刺激与挑战,激发儿童的想象与创造,蕴含引发儿童多种游戏的可能。

1.设计多种类型的游戏场地

我们在整体规划4000多平方米的生态园时,基于幼儿的需要,以自然性、开放性、多样性、挑战性为原则,打造了草坡、泥潭、石铺、紫藤长廊等集探究、交往、劳动、表达等功能于一体的户外游戏场,让幼儿在游戏中学习与发展。每一个区域空间与每一种材料都具有暗示性。比如,我们在水池边投放木舟,在沟渠处投放宽窄不一的木条,在木棉花下投放長桌与工具,等等,在这些蕴含游戏可能的环境中,幼儿生成了各类游戏。

在设计之初,我们基于地形堆出了一个山坡,在山坡里埋入水泥管道,在山坡的东侧安装水上荡桥,在东北侧挖了沟渠,构筑了两个石砖城堡。我们预想幼儿会在这里跨越沟壑、攀登城堡、征服荡桥,开展野战游戏,然而在这看似有挑战性的环境中,幼儿只是拿着“枪”打仗,游戏内容单一。于是,我们果断地去除了高结构的、功能单一的材料,提供了纱巾、布、木板、垫子、滑草板等。在开放的氛围中,幼儿创造性地运用这些材料,出现了滑雪与搭帐篷、公主与王子、烧烤与露营等游戏场景和内容,幼儿的想象与创造远远超出我们的设想。在之后的观察中,我们发现,幼儿为了避开水池或沟渠,只能在山坡上进行短距离滑行或奔跑,城堡还遮挡了教师观察幼儿的视线,所以,接下来我们计划移除中间的城堡和东侧的水池,让山坡更延展,从而使其蕴含更多游戏的可能性。我们还发现幼儿更喜欢草地、泥地,所以,接下来我们计划去除长长的水泥路,让草地、泥地得以扩展。

最初设计的泥潭区只是3个分开的圆形小坑,空间小,幼儿往往独自游戏。然而,幼儿有交往的需求,他们常常在与同伴的交互中产生创意,合作解决问题。因此,我们把3个小坑围合起来形成了直径为5米的泥潭区,还在外围设计了喷水区。3个喷水口分设在泥潭北环线,间距2米。地面留出1厘米的孔眼,地下埋设管道,不同的开关连接不同的喷水管道。幼儿在大圈玩泥,在小圈玩水,游戏内容逐渐丰富。比如,他们挖坑洞、筑泥坝、搓泥球、灌泥水,泥和水碰撞出了精彩的游戏。他们打开喷泉,用塑料筐覆盖在孔眼上,水柱便从塑料筐的小孔里喷出,用球去堵孔眼,水柱竟然把球顶了起来。接着,花瓣、树叶也被引入了喷水游戏……泥潭的变身使游戏内容层出不穷。

虽然边界给人区域感,让幼儿知道可以在什么范围活动,但与此同时,其很强的暗示性也让幼儿的游戏受到限制。为此,我们进行了调整。比如,现有的石铺由60厘米高的四面弧形墙围合而成,只有墙与墙的叠合处与外界连通。石铺虽与泥潭相邻,但幼儿游戏时两者没有交集。幼儿明显受到环境的暗示,只在石铺叠石头、画石头、拼石头。他们认为:“石头的家在这里,不可以出去。”“泥潭里只能玩泥,不能把石头拿到泥潭那里去。”这充分说明封闭的石铺暗示着幼儿与周围环境隔绝,导致幼儿的游戏空间与内容固化。接下来,我们将去除石铺与泥潭接邻的两面墙,打破石铺的边界,期待幼儿打开多种感官通道,尽情地运用泥、水、石来画、粘、洒等,这样幼儿就会更加了解泥、石、水的特性,进行更为丰富的创造。

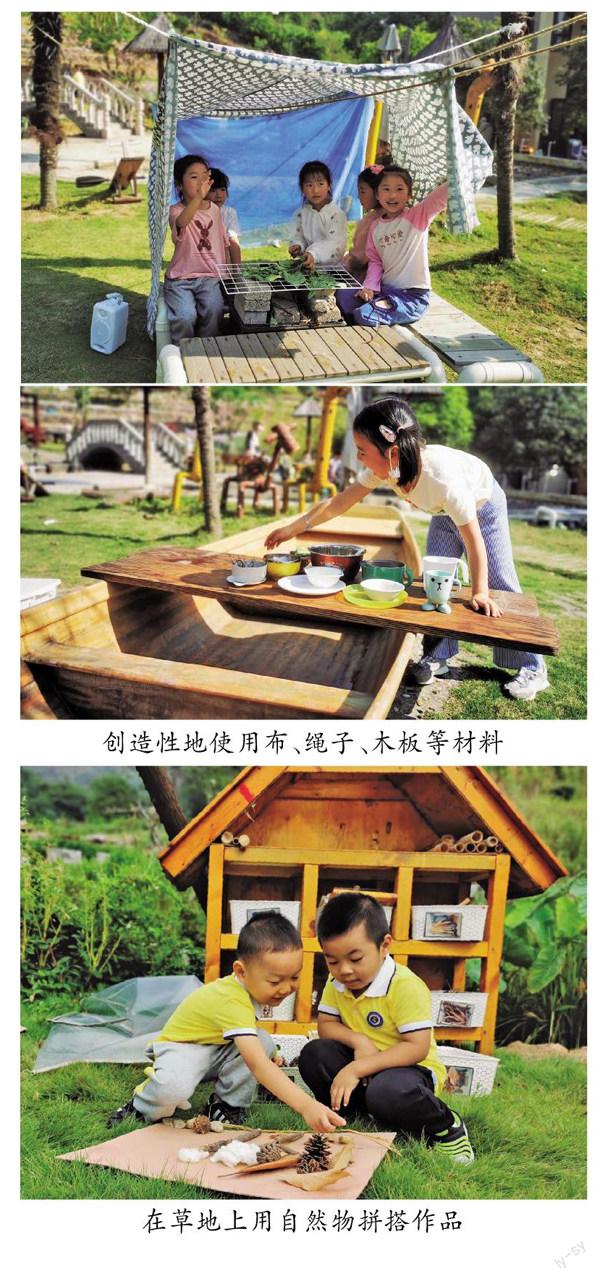

2.倡导低结构材料的使用

大自然就像一块空白的游戏画布等待幼儿自由挥洒。丰富的低结构材料使幼儿在户外游戏时更投入,游戏时间更长,创造的空间更广。比如,他们用小石子做飞行棋,用树叶、果子做皇冠,用花瓣做糕点,用泥水当奶茶,等等。越是低结构材料,幼儿替代表征的频率越高,游戏的可能性也越大。

不同的幼儿有不同的需要,为了满足幼儿对材料的个性化需求,我们在各个户外区域设置了材料库,将基础性材料分类摆放在材料架上,以便幼儿选择与使用。幼儿除了就近使用材料库里的材料外,还会自主移动、组合周边的材料。比如,他们合作搬来梯子用于攀爬,移动长凳去搭建烧烤台,将垫子移到山坡去组建滑梯,等等。同时,班级教师还会把与幼儿共同收集、自制的游戏材料带到户外游戏场,以满足班级幼儿游戏的需要。幼儿不仅是材料的使用者,也是材料的提供者。

3.保留必要的私密空间和休息空间

我们发现,幼儿喜欢在“洞”里游戏或休息,喜欢用爬行垫搭成人字形空间当家……这说明幼儿需要半开放的、私密的空间以获得安全感,他们在这里放慢节奏,尽情享受独处和游戏的快乐。

在每一个游戏区域或树下,我们为幼儿准备了桌子、椅子,幼儿可以停下来休息,可以坐下来和同伴交流,这样的环境是友好的。他们可以在这里操作材料,讨论问题,分享游戏感受,这就是大自然的课堂。

三、丰富儿童对美的感受和表达

大自然是潜移默化地对幼儿进行审美教育的重要场所,在这里,幼儿对美的感受与体验更加丰富,对美的表达与创造也更加独特。而教师自身热爱自然的态度和情感能产生强大的感染力,引发幼儿的好奇心、探索欲。

1.感知一年四季中美的事物

花卉果木是四季特点的浓缩,也是幼儿欣赏美、感受美的对象。教师引导幼儿专注地观察与探究,表达对美好事物的认识与情感。在感知这些美的事物的过程中,幼儿与自然充分联结,在此基础上的创作也更独特。比如,春天,紫藤长出了羽毛状的叶子,幼儿不仅绘画了色彩不一的紫藤花,还收集紫藤的叶与花在白布上拓印。到了紫藤落叶的季节,幼儿会描绘阳光下紫藤的藤蔓弯弯绕绕的影子。幼儿还连通区域,移动材料,让自己的创作更自由。比如,他们在泥潭里用泥、树枝、花瓣做小鸟窝,在石铺里寻找心仪的石头到草地上创作“动物园”,等等。我们则通过在树木间拉绳展示、在树枝上悬挂展示以及提供可移动的展示架等多种方式,为幼儿提供展示创作成果的场所,随时肯定幼儿的想象和创造。

2.自然材料就是独特的表达工具

每个幼儿心里都有一颗美的种子,他们总带着好奇心发现美和欣赏美。石头、叶子、树枝、泥土等自然材料都能成为幼儿创造的材料与工具。幼儿园紫藤长廊西侧一角是艺术区,有布、绳、颜料、画架等。南侧有一个收集小屋,里面存放着幼儿收集的树叶、树枝、果子、石头等自然材料,不仅数量充足,还能及时更新。刚开始,我们紧靠着艺术区的围栏放置了一张可以容纳6人创作用的长桌,还在芙蓉树下、广玉兰树下投放小桌椅,为幼儿的创作提供空间。然而,在使用中,我们发现紧靠围栏而放的长桌不利于幼儿与同伴面对面交流和相互学习,也制约了幼儿对环境的欣赏、感受与表达;除了艺术区,其他区域中便于幼儿坐下来的空间仍比较缺乏。于是,我们在各个区域适宜的位置投放了大小不一、材质自然的长桌、圆桌、方桌,以支持幼儿开展多种感受和表达美的活动。

户外环境是游戏、课程生发的重要因素,我们不仅需要站在儿童视角创设开放、多样、生态、能引发更多可能的环境,还应该看见儿童的行动、听见儿童的心声,收集教师的实践感受。我们要细致观察,充分论证,做出取舍,及时调整,实现环境的动态创设与优化,进一步满足幼儿的多样化需要。