宋代螺钿如画一般空灵

徐婕

图1 元黑漆嵌螺钿花卉纹舟式盘口径38.5厘米×21.7厘米高7.8厘米故宫博物院藏

螺钿依附于大漆文化,作为髹饰技艺主要出现在东南亚地区。中国拥有浩瀚的螺钿髹饰发展史,其间几次出现间断,状态不明、隐鳞藏彩。唐五代、元明清均有明确的螺钿发展脉络可循,唯有宋代螺钿隐匿踪迹,除罕有的零星出土文物外,研究者只能从史料文献、古书画、社会文化等方面一探其究竟。

技术革新

中国螺钿髹饰工艺发轫于商周,最初以蚌泡镶嵌在漆器上的形式出现。中国最早的螺钿漆器为商代安阳侯家庄商代王陵出土的镶嵌琉璃玉石螺钿漆器,是目前世界上已知最早的螺钿器群。

唐五代与宋元时期,螺钿髹饰技艺最大的特征表现在螺钿贝片由厚渐薄的技艺变化。在螺钿髹饰中,厚螺钿被称为“硬螺”,薄螺钿则称为“软螺”,厚薄之间是从1毫米到0.1毫米的差距。贝片厚度的转变缘于取贝技术的革新——煮贝法的诞生。以煮贝方式改变了贝片加工的方法,从而取得薄如蝉翼的贝材。煮贝法在改进贝片薄度的同时,使螺钿发色更为稳定。

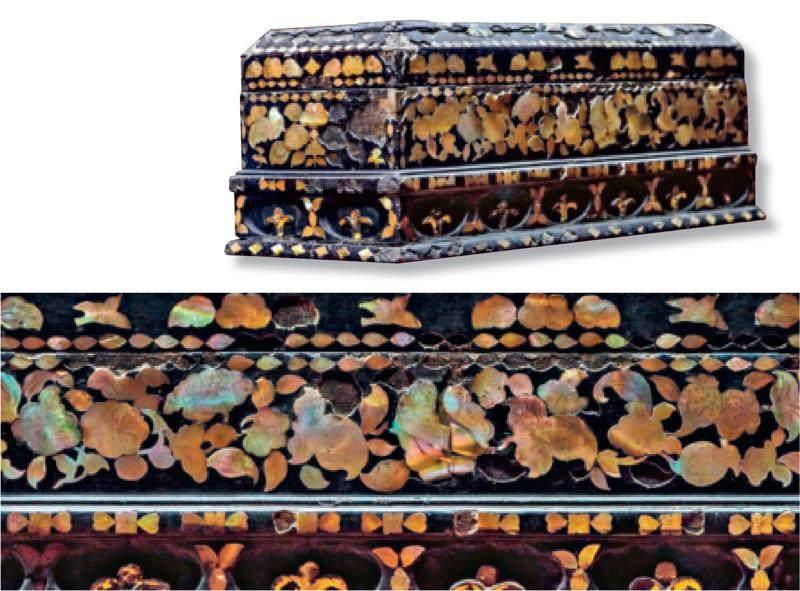

煮贝技术的革新,为螺钿技艺的发展提供了更多可能性。螺钿贝片越来越精薄,发展至元代乃至明清时期,螺钿髹饰呈“百般文图,点、抹、钩、条,总以精细密致如画为妙,又分壳色,随彩而施缀者,光华可赏。”总之,螺钿髹饰风格愈发精细入微,甚至出现犹如微尘一般的螺钿碎屑,平铺在漆面上的装饰风格,表现技法亦愈发成熟多样。如故宫博物院藏元代螺钿器黑漆嵌螺钿舟式盘(图1),以特殊的螺钿髹饰风格引人瞩目,盘呈长圆形,内一端有间隔一道。盘身髹黑漆嵌螺钿,外为石榴花纹,盘底茶花纹外有莲瓣纹一周,口缘回纹。盘内为荷花飞鹤纹,间牡丹、茶花等纹螺钿,螺钿纹饰不是以整片贝随形嵌入,而是以细密的点、线形式为表现手法,有学者称其为立嵌,与平嵌相对。鹤纹转折处更为顿挫有力,如作画运腕张力十足,极具特色。明万历年间,扬州著名漆艺大师江千里、清代卢葵生等均以制作点螺(薄螺钿)漆器闻名于世。故宫博物院还藏有一件江千里螺钿作品(图2),螺钿与金饰并置,几何纹饰精密奇巧,赖于软螺的模凿工具的发明,保证了千万片螺钿纹理如出一辙。

图2 明江千里款黑漆嵌螺钿长方盒口径13厘米×9.5厘米高7厘米故宫博物院藏

幽色浮生

北宋中期至南宋的螺钿传世与出土器稀少,令研究者们迷离惝恍,仅能从古文文献及传世书画中隐约窥见神秘的宋人螺钿。宋人有自己独特的器物文化及造物制度,这从精炼讲究的宋代素髹漆器中可见一斑。宋人造物的优雅已经不单体现在使用漆器或瓷器本身之上,更多的是关注这些器物背后的伦理情调与生活哲学。同时,宋人有高度繁荣的漆文化,漆器商业化程度也日益成熟,主要制漆中心集中在温州、杭州等沿海地区。

南宋人吴自牧《梦梁录》介绍了南宋都城临安城市经济文化风貌,生动描绘了宋代各行各业的繁华景象。其中就有多家经营漆器的店铺,如犀皮铺、游家漆铺、彭家温州漆器铺、黄草铺等,漆器作坊林立可见宋代漆器商业化程度高度发达。宋代漆器主要以素雅為主要特色,古朴高雅的素髹漆器刊心刻骨,描金、戗金银、剔犀、釦器等修饰技艺均有发展。宋人的螺钿工艺更是在唐代的螺钿髹漆技艺基础上走向极盛。憾于宋代螺钿器传世出土器物稀少,世人难睹宋人螺钿之娇容。但其精美奢华之甚曾遭到宋高宗的抵制,斥为奇技淫巧,令将螺钿器物焚毁,政治因素很有可能是抑制宋代螺钿器流行的主要因素。

图3北宋景德元年嵌螺钿黑漆花卉纹经箱长34.8厘米宽13.7厘米高12.7厘米苏州博物馆藏

苏州博物馆藏有一件北宋景德元年(1004年)至天圣八年(1030年)苏州瑞光寺出土的嵌螺钿黑漆花卉纹经箱(图3),延续了唐代厚贝镶嵌,白色贝片呈现五彩霞光;经箱分盖、身、台三部分,盖为盝顶长方形套盖,盖面图案在散花中聚成三朵团花,中间镶半圆形水晶,并点缀五彩宝石。其四周斜坡和边沿嵌有瑞花、菱形环带花纹间以蝴蝶和飞鸟状钿片。箱身壁面四周嵌缠枝形石榴、牡丹等花卉。台座采用须弥座形式,中有堆漆描金瑞草,金碧辉煌。

从台北故宫博物院藏传为北宋苏汉臣的《秋庭戏婴图》(图4)中,我们也能观摩到宋代漆器的风采。画面中出现一对黑漆嵌螺钿家具,螺钿藤面座椅镶嵌青色螺钿间有霞光变色的螺钿纹饰,画者写实地描绘了纤细的唐草螺钿纹饰,极有可能就是薄螺钿片的技法。可以臆测,螺钿器至晚在这一时期的造物风格与之前厚贝髹饰法大为不同,演变为点螺(薄螺钿)技法。譬如创新了螺钿片的剥取方法,可以得到更为薄软的螺钿片,改变了唐五代厚贝研磨的技法,这是螺钿髹饰技艺大为提高的关键因素。

擅长表现民俗写实风的苏汉臣,在其画作中不止一次出现描摹漆器的作品。在其《婴戏图》(图5)中绘制的两件器物极为可能是剔犀、戗金漆器。画面描绘了四个婴孩正兴致高昂的玩耍人偶的景象。其中着青色衣服敲击大鼓的婴孩前盛放鼓具的座椅,从纹饰看极似剔犀漆具,而画中另一红色漆桌案若红漆戗金的工艺。剔犀、戗金、描金等工艺在宋代髹饰技艺记载中常有出现,这些髹饰技艺也有相应的出土器物印证。

图4(传)北宋苏汉臣《秋庭婴戏图》197.5厘米×108.7厘米台北故宫博物院藏画面中出现一对螺钿藤面座椅,画者写实地描绘了纤细的唐草螺钿纹饰,这极有可能就是薄螺钿片的技法。

图5(传)北宋苏汉臣《婴戏图》120.3厘米×77.2厘米台北故宫博物院藏图中着青色衣服敲击大鼓的婴孩前盛放鼓具的座椅,从纹饰看极似剔犀漆具;而画中另一红色漆桌案若红漆戗金的工艺。

贸易交流

日本现存的多件传世元代螺钿器大多为中国僧侣携带传至日本,而宗教对于漆文化的作用不仅仅限于相互传播交流,宗教与漆器更为密切的关系还在于两者相融合创造出髹漆法器,比如夹纻胎漆造像。

就螺钿器而言,正仓院藏唐代传世螺钿重器“螺钿紫檀五弦琵琶”堪为神品,乃日本圣武天皇藏品,琵琶镶嵌螺钿、玳瑁、琥珀的髹饰工艺,展现了大唐盛世时期厚贝髹饰的风采。随着藤原时代文化的发展,日本螺钿器也备受宋人喜爱。在北宋方勺编著的小说类书籍《泊宅编》中载:“螺钿器本出倭国,物象百态,破极工巧,非若今市人所售者。”

宋人方勺对日本的螺钿漆器给予了高度评价,在其所处的宋代,日本精巧的螺钿器物已经流入中国。日本螺钿器精良程度远超于市面本土所售卖的螺钿器,乃至笔者曾误认为螺钿器的发轫地在日本。

日本僧人商然曾在永延二年(988年)二月派遣弟子赴宋,向宋太宗进献贡品中就有大量的螺钿器。木宫泰彦在《日中文化交流史》中对此有记载:“佛经(装在青木函内),琥珀、青红白水晶、红黑木楼子念珠各一串(装在螺钿花形平函中),毛笼一(内装螺杯两只),葛笼一(内装法螺两只,染皮二十张),金银莳绘筥一合……金银莳绘砚筥一合(内装金砚一、鹿毛笔、松烟墨、金铜水壶、铁刀)……螺钿梳函一对(一装赤木梳二百七十,另一装龙骨十橛),螺钿书案一,螺钿书几一……螺钿鞍辔一付……螺钿莳绘二盖厨一对。”从进贡物品清单中可见,进贡的日本漆器品类主要有莳绘及螺钿器。

宋代往来于日本的商船,大都是從沿海江浙地区出发,横渡东中国海,到达肥前的值嘉岛,然后再转航到筑前的博多。除螺钿成品器的交流,冲绳岛及周边盛产的夜光贝材料早在奈良平安时代就进入到中国大陆。琉球螺钿与中国明清螺钿器相似度高的原因,源于琉球螺钿的煮贝技法师从中国,技艺交流频繁。

宋人方万里在《宝庆四明志》中还记载了宋代从高丽进口的商品:“粗色:大布、小布……螺钿、皮角、翎毛、虎皮、漆(出新罗最宜饰镴器如金色)……”大唐时期螺钿镶嵌与金银平脱技术输出至朝鲜半岛,对朝鲜髹饰技艺影响之深远,现代韩国髹饰技艺仍然以螺钿著称。在宋朝,高丽的螺钿以贸易的方式相继又进入到中土,螺钿样式风格不同于中国、日本,存在明显差异。实际上,宋代漆器的海外贸易远不止于相邻的日本、高丽等国家,还远及渤泥国(今文莱)、占城国、佛啰安国等地。

宋人文化自抑内敛,真实反映在社会文化环境的整体营造上,即从国家行政管理到社会生产领域,均以务实为焦点,反映了物以用为宗,理应行而生,式因品而为,情因感而发。因此,“宋式营造”不仅出现了一种社会新气象,而且出现一个营造新理念。表现在漆器领域,宋代营造法式以实用内敛的素髹器为宗,去除繁复的髹饰装饰,这也是螺钿器在宋代不占据主要髹饰品种的社会环境。宋代螺钿在这厚薄分寸之间运化为界,螺钿在宋代完成了神秘而隐匿的蜕化。如若宋人螺钿传世,胎骨必定造型如宋素髹器物般考究,形制高度内敛,铺螺点缀,霞光月色,螺钿片趋向微细如尘的转变,亭台点画如宋画一般意境空灵。(注:本文作者系故宫博物院文保科技部漆器修复室馆员)