从办报到印刷:清末官报局创办始末与功能演变

程河清 操瑞青

【摘要】官报局是清末新政时期涌现的新型官僚机构,在官方出版史上有着重要意义。戊戌时期的官书局开启了官报局办报、译报之传统。新政早期,官报局学习先进技术,采用专业的管理方式运营,编辑发行新式官报,已具现代报馆之雏形。新政后期,官报局的功能由办报转为办报兼印刷,承接官用品、民用品的印刷业务,以此聚敛收入,与纸商、咨议局产生冲突。清末官报局成立与功能演变的过程既体现出时局变动下清廷顺应潮流、学习新型经营管理方式的一面,也暴露出新政与民争利、滥用职权的弊病。新机构、新制度的建制需要增加成本,新政引领的部分改革直接倚仗行政资源谋求财富,将成本转嫁至民众,而不是靠开拓市场弥补亏空,激化了官民对立。官报局的运行情况折射出国家治理的紊乱与失序,更是新政改革中官民内耗的一处缩影。

【关键词】官报局 新式官报 清末新政

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)7-106-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.7.016

基金项目:江苏省社会科学基金青年项目“近代江苏官报史(1904—1949)”(21XWC007)

作者信息:程河清(1993— ),女,安徽合肥人,博士,南京邮电大学传媒与艺术学院讲师,主要研究方向:中国新闻传播史;操瑞青(1991— ),男,安徽巢湖人,博士,南京师范大学新闻与传播学院副教授,主要研究方向:中国新闻传播史。

近年来,学界分别从督抚权力格局、区域性改革、制度变更、教育转型、意识形态控制等角度探讨官方主导下清末新政改革。相關学者已指出,新政改革在接引新知与发展新兴事业方面起到了重要作用,由于变革涉及观念与体制各层面,往往引起权力再分配与结构重组。①这些论述集中于政治、人物、教育等方面,鲜有关注新政时期官方在新闻事业、机构层面举措,留下明显的研究缺憾。新式官报是清廷于新政前后创办的官方媒介,具有传播政令、开通风气的功效,构成政府传播系统重要组成部分。然而,报纸的运行并非孤立的活动,其背后潜藏着一个操作、执行、管理的官僚机构,成为透视新政改革的窗口。官报局是政府下设的宣传部门,负责编辑、出版、发行新式官报,维持着报纸日常运转,对于理解清末新政实践具有重要意义。

无论政府的权力、类型如何,都深受其下属官僚机构的影响。官僚机构既是一种组织形态,也是历史现象,兼有促进技能、协作等优势,也有刻板、僵化、漠视公众需求的负面作用。①清代以降,庞大的官僚机构保证了统治者对国家的控制能力和行政效率。如18世纪的官僚机构在应对饥荒、灾难时高效率地发挥了组织、结构上的作用。[1]既有研究或是探讨官报局部分概况,或是关注某一典型,如李斯颐介绍了清末官报局的经营管理,[2]杨莲霞、姜海龙探讨了北洋官报局的兴盛及业务范围。②这导致研究视角相对局限在个案分析层面,未将其置于清末新政语境下展开整体性探索。

一、前身:官书局建立与被认可的官方办报

官报局前身是戊戌时期创办的京师官书局,负责收集、选译书籍,印售各国新书。该局先后出版《官书局报》《官书局汇报》两份官报,囿于政治束缚,报纸内容大多是官僚奏折、西报汇编,并无新意。这一时期的报刊活动以译书译报为主,可供自主发挥空间几近于无。不过,官报局的出现有其历史意义,表明清廷官方从此默许在官僚体制内建立办报机构。

1. 京师官书局的初创及其功能转变

官书局兴起于同治初年,负责刊刻传统经史书籍,旨在振兴文教,讲求实学。甲午战败后,京师官书局之设,成为晚清官书局兴办史上的转折点。官书局从此增加了译刻西学书籍这一功能,并开始涉足办报。

官书局译书的提议最早源于强学会,总理衙门有意建立一个研究西学、翻译书报的基地,以区别于传统官书局。1895年前后,康有为领头的维新派创办强学会,发行《中外纪闻》,引发各界关注。一年后,御史杨崇伊上奏弹劾强学会,称其结党营私,惑乱听闻,光绪帝随后封禁之。紧接着,御史胡孚宸上奏要求重新审议强学会,澄清了一些指控,并提议将强学会改为官办书局,译刊西方报纸,以开通风气,“选刻中西各种图籍……并将总署所购洋报选译印行,以扩闻见”。[3](145)经过二十天的酝酿斟酌,总理衙门参考了胡孚宸奏折,开始筹划兴办官书局,选译各国书籍、新报。

1896年3月,光绪帝同意设立京师官书局,指派孙家鼐管理。孙家鼐设想成立一个集图书馆、翻译处、实验室多种功能于一体的研究机构,并拟定了官书局章程,提出藏书籍、刊书籍、备仪器、广教肄、筹经费、分职掌、刊印信七条意见,首次在官书局刊刻古籍的功能之外,增加了翻译西学书籍,“拟设刊书处,译刻各国书籍,举凡律例、公法、商务、农务、制造、测算之学……皆译成中国文字,广为流布”。[3](147)其并未强调官书局自主采写新闻,只要求其抄录各类信息,“至印送各路电报,只选择有用者,照原文钞录,不加议论。凡有关涉时政、臧否人物者,概不登载”,[3](148)也不希望参与时政。

2. 官书局的报刊、翻译活动

官书局开办后,聘请通晓中西学问的教习,命其选译书籍、各国新报,汇编成报。不久出版的《官书局报》《官书局汇报》是清廷公开发行新式官报之始,表明了晚清政府逐渐接纳办报一事。报纸“形式与《京报》相似,内容除谕折外,尚有若干关于新事、新艺之译文”,[4]涉及时政之语一概不论,基本是谕折、译件汇编,兼有西事译录。当时不少报刊多有转载节录《官书局报》的译文。如《集成报》(1897年第1期)曾转录《俄国军籍》《西省煤利》等文,《湘报》(1898年第58期)则转其《印度灾异》一文,可见该报的西闻、西学报道一定程度上起到了传播新知的作用。

然而,《官书局报》《官书局汇报》未能吸引读者,光绪帝称《官书局报》“平淡无奇”,[5]反响一般。孙家鼐自称囿于经费不足,因而规模草创,“各处咨取书籍,译印报章,草创规模,粗有眉目。惟苦于经费不足,只能略添仪器”,[3](224)可见报局组织潦草,不成体系。戊戌政变后,两份官报随即被裁撤,京师官书局并入京师大学堂,后改为商办印刷机构。其他地方的官书局仍负责刊刻史籍、翻译西学。

咸丰以降,地方督抚创设刊刻传统经史书籍的官书局,满足了士人学子专心学问、振兴文教的需要。甲午战争后,随着社会风气渐开,清廷对于办报、译书的态度由排斥转为接纳,并同意成立一个刊译书籍、出版报刊的官书局,此为官方办报机构成立之始。京师官书局的成立具有两重意义:一方面,表明清政府愿意在有限的范围内办报,为官报局的成立及其随后的办报活动奠定了合理性;另一方面,官书局展开的翻译活动被官报局继承延续,西学翻译随后成为官报的固定栏目。概言之,尽管京师官书局的报刊活动作用有限,却实现了从刊刻书籍到翻译西学、发行官报的功能转变,进一步表明了政府同意创办官方出版物的意向,奠定了官方报紙翻译西文之传统。

二、现代化与专业化:早期官报局的主要功能

庚子事变后,清廷颁布改革上谕,推行了一些现代化政策。筹办新式官报是新政在媒介层面的突破,通过地方督抚积极筹备,几乎每省都成立了官报局,出版官报。不同于清朝前期传播系统依靠提塘传抄、发行邸报的松散性,官报局是专门编辑、发行官报的新闻机构,内部结构分明,规章制度严格。在新闻传播过程中,报局形成了“采写—编辑—发行”的完整流程,体现了官僚组织所具备的“专业化”“等级制度”“规章制度”“客观公正”特点,[6]彰显出改革破旧立新的一面。

1. 地方督抚对官报局的初步构想

清廷宣布新政后,袁世凯为首的督抚计划在各省成立官报局,出版官报,分发至各州县。其建议“似宜通饬各省,一律开设官报局”,要求选派专人管理报局,“遴派公正明通委员董司其事”,并以派销的方式分发官报,“由省局分发外邑村镇”。其认为,创办官报有助于启发民智,消除雌黄不经之说,“庶几风气日辟,耳目日新,既可利益民生,并可消弭教案”。[7]随后成立的北洋官报局,即循此思路展开。

新政开办之初,各地设立了功能不同的局所,如洋务局、筹款局等,官报局即其中之一。在政府支持下,官报局遂成为组织、刊发官报的官僚机构,顺应了改革潮流。继北洋官报局后,南洋官报局、江西官报局、湖北官报局等接连成立,这些官报局主办了当地官报,如《南洋官报》《江西官报》《湖北官报》等,成为地方政府的舆论宣传机关。

2. 编辑与发行官报:官报局的基本任务

清朝早期尚未成立专门的信息传播机构,邸报主要沿着“皇帝→内阁→通政司(六科)→提塘”路径传递,每一环节都由不同主体负责。与之相比,新式官报的信息收集、编辑、发布皆由官报局完成,体现出近代报馆成立编辑、印刷、营业三大部门的组织性特征。[8]

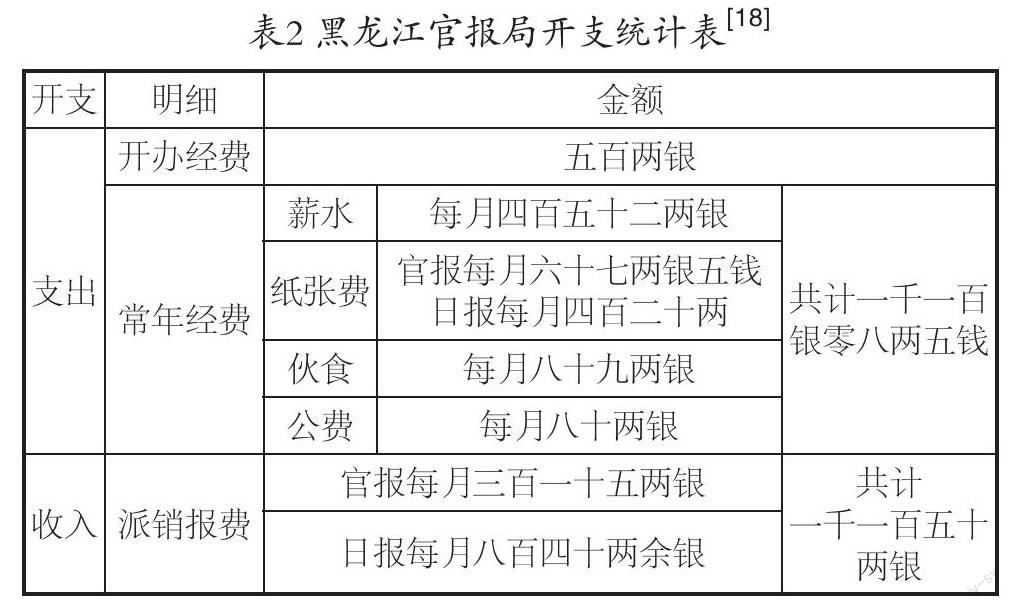

从组织分工来看,官报局彰显出官僚组织的专业化属性。官报局设立了采写、编辑、印刷、发行等部门,由总办或经理主持大局,主笔或总纂专司编辑,庶务人员负责收发、财务等事项,分工明确且环环相扣。以《浙江官报》为例(见表1),官报局明确规定了每个职位的任务和活动,部门权责分明。

首先,主办、主笔肩负诸多任务。一方面,需管理官报局日常工作和局内人事。北洋官报局会办颜世清自接管报局后,“官报字句向多讹误,观察知校对不足恃,每期报章均亲自校勘,始行上板……从不假手文案”。[10]另一方面,主笔还需厘定报纸内容、方针,催收报费。如南洋官报局主笔茅谦亲自拟定报纸改订方案、内容体例,将其呈总督阅看。[11]每当各州县不缴报费时,报纸主笔还需催收报费。其次,编纂人员负责筛选处理收集的文牍。总编纂对稿件有取舍之权,各种稿件须经总编纂阅定盖章后,方得付印。稿件印出样张后,核对员须详细精校,不得有误。第三次样张印刷后,报纸送至总编纂或编纂员复阅,然后批量印刷。最后,收发人员将报纸或送至官纸局印刷,或由官报局自行印刷。一些官报局与官纸局订立契约,规定庶务员每期按时送报交至印刷。有些官报局业务范围广泛,如北洋官报局,直接承担了报纸的编辑、印刷、发行业务。

3. 官报局采用专业化运作方式

规章制度和等级制度是官僚组织管理事务的重要依据,前者用以规范组织及其成员的行为,后者是一套管理、服从体系,要求下级听从上级指令。官报局内部制定了办事规章,管理局内事务,专业化特征明显。

官报局内部秩序井然,工作人员须遵守要求,按规定办事,服从总办安排,体现出严格的等级制度。如浙江官报规定,“本局人员有不得已事故者应具理由向总理请假,如编纂部人员并向总编纂陈明一切”,“本局人员概不得留客在局住宿,责成庶务员稽查一切”。[12]一旦违反报局规定,必将严惩。北洋官报局曾发生人役私自外出事件,涉事人员被总办颜世清严加处罚。事发当晚十一点,颜世清发现报局职员张凤仪违反报局章程,擅自离局。北洋官报局规定,每日办公之时刻,局员各有专责,“除有疾病大故等情,由总办酌予假期,勿得旷废误公”。[13]颜世清念其“尚知悚惧”,从宽处理,记大过一次,由此警告局内人员,如再敢有潜行出外等事,“一经察觉,定即加倍责办”。[10]

报局工作人员不仅要遵循内部规章,还须接受外部监督,体现了官僚组织在管理层面上的等级性和纪律性。地方官员直接参与了报局管理,洋务局总办罗忠尧整顿南洋官报局时,每日到局传见各位司员,“亲视至各办公之处,实验其利弊,凡平日滥竽之辈即与撤换开除”,[14]规定每日早上九点至下午五点钟为办公时间,要求每位司员每日在签到簿上签到。通过上级官员监督,进一步保证了官报局秩序合理,组织高效。

传统邸报的信息源于内阁发出的皇帝章奏,由驻京提塘参与抄录、传送,报纸并无专职采写刊发团队,信息流通的效率大打折扣。官报局创办后,政府正式拥有了宣传机构,负责搜集、传播信息,发行官报。通过设立采写编发部门,官报局具备了官僚组织的基本属性,职员各司其职,任务分工明确。官报局制定了严格的规章制度,接受内部与外部的双重监督,确保了报局秩序稳定,组织高效。种种一切,与传统官方传播系统相比,凸显出近代官僚机构权责分明、运作规范的特点,展现了新政改革的新气象。更关键的是,官报局从组织架构的角度,表明清末政府的官方信息传播活动不再局限于传统的邸报模式,而是已向具备现代意义的新式政治传播方向演变。此种演变的意义颇为深远,此后民国政府的官方传播系统在很大程度上延续了这一走向。然而,清末新政背景下的官报局并未走向成功,也未能在政治沟通层面帮助清廷走出治理危机。究其原因,与官报局后续实践中暴露的制度性弊病不无关联。

三、向官报刷印局过渡:功能扩大与业务冲突

资金方面,官报局依赖派销售报,凭借行政指令维持生存。新政后期,官报局业务范围不断扩大,除办报外,开始涉足印刷业,以期盈利。一些官报局改名为官报刷印局,兼办印刷、官报,强制民间百姓购买官印刷品。由于官营事业垄断了印刷业,侵占了商人生存根本,加重了民众生活负担,社会舆论对此愈发不满。尽管官报局的组织结构、管理方式呈现出了现代化一面,但随着其职能范围的不断扩张,逐渐开始在社会资源分配方面暴露出依赖行政资源的惰性,隐伏着新政改革难以规范行政权力滥用、与民争利的痼疾。

1. 派銷、广告与私人订报:官报局的经费来源

官报局的经费源于派销、广告和私人订报,主要依靠派销,极大地体现出官办性质。与民间报馆自负盈亏的经营模式不同,官报局开办经费由官方统一拨款,一些由省财政直接拨款,如河南省藩库拨银四千两作为《河南官报》创办经费。[15]一些由政府部门拨款,《甘肃教育官报》开办经费“归学务公所垫支”。[16]

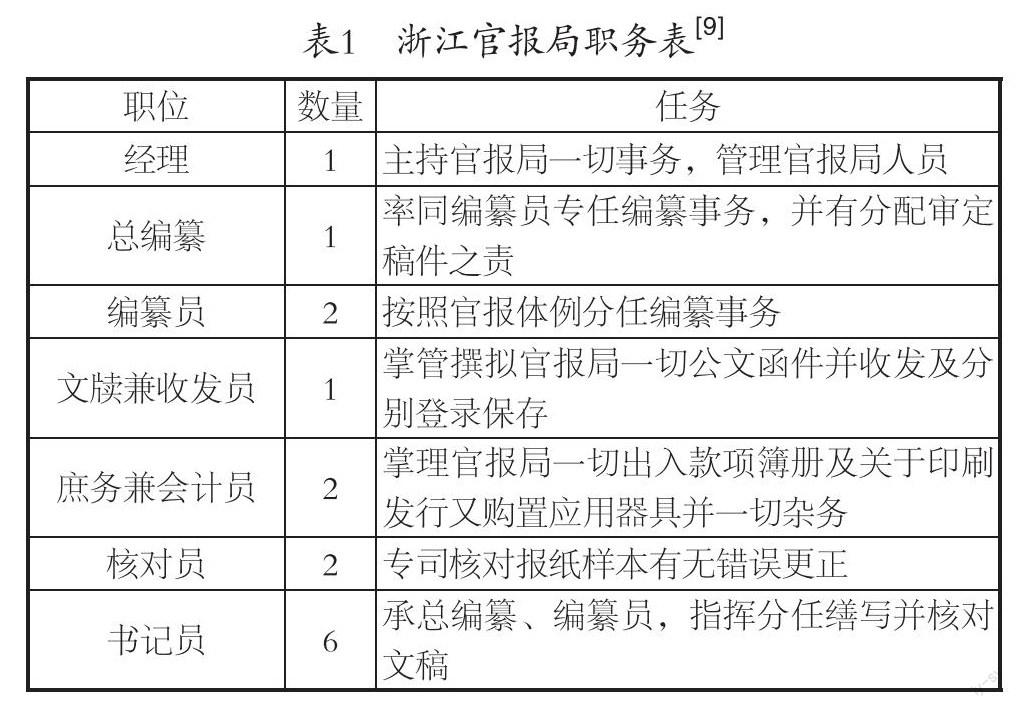

派销报资成为官报局主要收入来源。为减轻压力,官方要求基层政府订购官报,认缴报费。如考察政治馆给每省规定分摊《政治官报》的金额为,“盛京、吉林、直隶、江苏、山东、陕西、河南、陕西、浙江、江西、湖北、四川、广东以上十四省每省每年应分认筹解银三千元……”,[17]各地均须订购报纸。因此,派销解决了官报局基本生存问题。以黑龙江官报局为例(见表2),该报每月售报收入约一千一百五十两银,经费支出约每月一千一百银零八两五钱,足见派销收入可维持报局的日常开销。

广告也是官报局收入之一,但占比较少。部分官报一直登有广告,如《北洋官报》《南洋官报》《并州官报》等。还有一些官报局在改版过程中不再提供广告。如1911年《湖北官报》改版后,特刊声明,“本报奉饬改办,不登商家告白”,不再刊登广告。[19]官报局也接受私人订购,不过数量较少。官报全年报价一般在4—6元左右,江西省内订购《江西官报》(每月两册)价格为半年二元一角,全年四元;外省通邮局、民信局处,订报半年二元八角,全年五元四角。[20]

综上所述,官报局的经营模式并不灵活,主要依靠各基层政府、局所定期上缴报费,提供资金支持,不似民间报馆,通过开拓读者市场和广告份额盈利。究其本质,依然是利用行政资源生存,而不是遵循商业市场规律自主盈亏。由于收入来源单一,这也为官报局后来的业务扩张埋下动因。

2. 官报局涉足印刷事业

办报一定涉及印刷,官报局创办不久,便购置了先进器材,尝试印刷报纸,兼办其他业务,报局的功能随之转为办报与印刷合一。

北洋官报局先印刷官报,后承接了其他雕刻业务,获利丰盈。《北洋官报》开办后,该局选购日本印刷机器,“自东西洋选购各种机器,聘订日本高等艺师,粤沪石印铅印各匠,雕刻铜版铅版木版精制写真”,[21]筹办印刷业务。由于技术精湛,外界评价“与日本印刷官局所制无异,而时日较速运价复廉,洵为吾华中央印刷事业之滥觞”,[22]可见其技术发达,不输外国水准。北洋官报局随后承接了大量雕刻铜版、图书、商标、邮票、台历、纸币、股票等业务,作为收入来源之一。该局曾刊登广告,声称“本局承办印刷,研究精良,……自本年起,承印各项价目格外减让”,[23]招徕商家面谈印刷事务。1910年,北洋官报局开印《畿辅通志》一书,采用预约发行的策略。读者通过预约,分两次购买。第一次先付部分定金,取得预约券,待书籍印刷完毕,凭预约券付尾款后取书。报局广告称,提前预约的顾客价格从廉,“系属预约券之特别利益”。[24]通过预约制,官报局事先集中了一批资金投入生产,从而减轻负担,后期便可迅速收回印刷成本,尽快盈利。

北洋官报局率先兴办印刷事业并获利颇丰,其他官报局也积极行动,将官报局扩张成官印刷局,将办报与印刷合一。1907年,南洋印刷官厂成立,合并了南洋官报局,承办官用品、民用品印刷。[25]1909年,四川官报局改名为四川官印刷局,同时负责办报和印刷,声称“无论何署局文件,均须由本局承印”。[26]

新政后期,一些官报局直接改名为官报印刷局,扩大自身业务职能,既发行官报,也承办印刷事务。如湖广总督陈夔龙将湖北官报局改为湖北官报刷印局;[27]《浙江官报》正式开办后,浙江官报兼印刷局承揽了印刷与办报双重业务,“办理浙江官报及各官厅应用印刷事宜”。[28]

3. 官方与民间的利益之争:以官报刷印局为中心

当官报局转为官报印刷局后,其组织、性质发生了转变。新政前期,作为官方媒介的主办机构,官报局的核心任务是编辑、发行官报,宣传谕旨奏章、政策法令;新政后期,官报印刷局的业务职能由办报转为办报与印刷并重,并凭借着官方背景垄断地方印刷业,借此营利,与民间冲突不断。两江总督端方支持创办的南洋官印刷厂,曾集中呈现出此种冲突。

出于自身利益考虑,官报印刷局在运行时将印刷权收归官方,试图获取更多利润。1907年,端方奏请创办南洋印刷官厂,得到批准。1908年6月,南洋印刷官厂成立,不久后,熊希龄上奏端方,规划了筹办方案。他认为官办印刷业的意义在于为“国家筹款”,官印局应将官用、民用、商用印刷业一并纳入营业范围,并提出四点建议。第一,仿日本国家印刷局,凡法令全书、官报、印纸等项目,均由官办印刷局印刷。第二,将印刷事业分为官用、民用、商用。其中,粮串、田房契纸等类可由官加增定价,暗寓抽税之意;钞票、彩票、当票等类按照工本取平均值定价。第三,划定官用、民用印刷品收入的明确定价,以便核实。第四,将官印刷厂分红提出若干,送给各署、局,作为津贴经手各职员之用,相较私相授受更为妥当。[29]端方随后批准其奏议,责令各署、局、学堂将应用一切纸品速拟程式,呈送核定,由南洋印刷官厂印刷,定于本年六月初一日为实行之期,“嗣后商民于以上各项纸类一律改用官印刷厂定式颁行之纸”,要求各地政府照办。[30]

命令一经颁布,舆论哗然,指责政府与民争利,强迫民间购买官印品。包天笑多次发文讽刺政府利用权力,搜刮民间财富。他认为,官印品具有强制效力,定价不可过高。然而,南洋印刷官厂产品价格过高,又加以重税,致使百姓“处此重征之下”。[31]包天笑一针见血地指出,南洋印刷官厂发起初“本挟一垄断之心”,在运营过程中“靡费尤巨”,落得“官民均不愿购用”的下场。[32]与此同时,《申报》舆论也斥责南洋官印刷厂“定价过高且妨害民业”,强制民众购买官印刷品“不啻重征”,亦无派销官印刷品之必要。[33]

民间舆论与官方之争贯穿了官报印刷局发展始终,并以民间失败告终。在行政权力干预下,南洋印刷官厂一直垄断着江苏地区的印刷业务。1909年11月,江苏省咨议局提出停办官纸专卖决议,要求重新修订南洋印刷官厂章程,解除官方对民间印刷业的打压。提案指出,官印刷厂不可行理由有四:第一,妨碍公益,官用品应为政治进步或传递民间疾苦服务,不应阻碍社会发展;第二,违背法律,根据规定,凡关系国家或地方公益善举事业所用契据账簿,不应收取印花税;第三,苦累州县,购买官印品拖累地方政府财政;第四,阻挠国税,若契据账簿以官纸为法律上效力,则印花税并无意义,若不生效力,人民不应无故出资。[34]因此,咨议局提出三条改正方案:首先,废除南洋印刷官厂现行章程;其次,官印刷纸与商铺纸张一律公平交易,官方停止束缚民间印刷业的举措;最后,撤销各邑差委名目照商铺经理。民间舆论也积极声援停止官纸专卖之提议,《女子世界》主编丁祖荫指出:

州县困难群言补救,官牍文书动逾千万,十倍缴价,巨款何出?此病于官者。货物贸易款项汇兑岁需票据,不可计数,印税而外更增数倍之值,商情曷堪,此病于商者。民间田房卖买得产无几,必逾三次之重征,契税、印花税、官纸银钱借贷,半属贫民,尚有取盈之?政令印花税官纸益以控诉呈词家产,嗣续勒用官纸,扰累贫民更多,此病于民者。[35]

丁祖荫认为官纸专卖之举病官、病商、病民,既导致州县基层财政困难,也累及商业贸易,更影响百姓生活,有百害而无一利。然而,咨议局和民间舆论的呼声并未得到官方回应,南洋印刷官厂仍维持原样,承办官用、民用品印刷。为此,舆论继续斥责政府罔顾民意,一意孤行,“亦绝不见有动静,则行政官之漠视议案”。[36]

与之相同,其他地区的印刷局也因垄断印刷业被纸商抵制,体现出新政政策在各地落实的相似性与难以规避的困境。湖北官纸印刷局宣布施行官纸专卖后,该省咨议局多次提出异议。1910年,武汉纸商钱良佐、沈春铨、龙长懋、李炎、曹云卿等向湖广总督瑞澂发出陈情书,希望官纸印刷局不要涉足民间印刷品,维持正常生计,称“乃本年五月官纸印刷局开办,混合官民用品一律制造,……致商等销售短绌,生计危迫”。[37]由此可見,全国范围内的官报局转型实质是垄断纸业市场,瓜分商人之利。

概言之,官报局主要依靠行政力量将报纸派销至各州县政府部门,而不是参与市场竞争。为谋取更多利益,官报局扩大了此种行政力量的运用范围,开始兴办印刷业,在印刷官报之余展开官纸专卖,逐步垄断纸业。印刷业与国家资源分配关系明显,官报局凭借官方背景,专营印刷业,趁机提高纸品价格,并收取重税,这是早期未曾预料到的实践做法。这类行为在扩大自身收入的同时,损害了商人、百姓利益。官报局转型为官印刷局,不仅是功能、性质的变动,也是官僚机构借改革之名与民争利的表现,暴露出清末新政实践的内在困境。

结语

戊戌时期的官书局开创了官方机构办报先河,为官报局奠定了制度传统。随着新政颁行,官报局成为各地政府舆论机关,采用专业化采编、发行模式,制定了严格的规章制度,体现出官僚机构高度组织化、纪律性的特点。诸如此类的表现,从清末政治传播转型的角度反映出清廷突破以往传播组织的革新性一面。然而,官报局收入来源单一,派销取得的报费成为其最主要收入,这就在新式的传播组织中引入了原有的行政力量。官报局放大了此种行政力量的运用范围,不断扩大功能,在办报之外参与涉足印刷业,转变为官报印刷局。官报印刷局借助传统的行政力量,试图垄断印刷活动,而不是遵循市场规律与民间纸商展开现代意义上的市场化竞争,影响了商人生计,招致民间社会的反感。

从新政的各项措施来看,成立各种新型官僚机构即国家政权建设的过程,[38]但种种革新未能给清王朝带来稳定。原因之一,政府行政机构在扩大自身规模的同时,不断向地方摊派,导致百姓的负担越来越重。官报局的发展始末便证明了这一点,报局的技术水平、组织建制、管理方式虽“新”,但其依附官僚资源的生存模式仍“旧”,需通过垄断维持资金收入,向民间转嫁财政危机。重大的社会改革往往涉及利益的再分配,需改革者作出让步,也需民间让渡部分利益。倘若一味向民间社会转嫁成本,改革难免会陷入僵局。时人曾指出“借举行新政之虚说,以为搜刮聚敛之端……甚且将吾民自办之路,自集之款,一网而归”,[39]清晰地呈现了这一点。

参考文献:

[1] 魏丕信. 十八世纪中国的官僚制度与荒政[M]. 徐建青,译. 南京:江苏人民出版社,2006:310-316.

[2] 李斯颐. 清末10年官报活动概貌[J]. 新闻研究资料,1991(3):133-134.

[3] 陈元晖,汤志钧,陈祖恩. 中国近代教育史资料汇编:戊戌时期教育[M]. 上海:上海教育出版社,2007.

[4] 戈公振. 中国报学史[M]. 上海:上海古籍出版社,2014:37.

[5] 张元济. 张元济全集(书信)[M]. 北京:商务印书馆,2007:225.

[6] 理查德·佩廷格. 掌握组织行为[M]. 刘天伟,等,译. 桂林:广西师范大学出版社,2001:292-293.

[7] 天津图书馆. 袁世凯奏议(上)[M]. 天津:天津古籍出版社,1987:272.

[8] 胡仲持. 关于报纸的基本知识[M]. 上海:上海生活书店,1937:13.

[9] 浙江官报局章程[J]. 浙江官报,1909(1):4-5.

[10] 整饬局规[N]. 大公报,1903-05-01(3).

[11] 本局主笔呈藩宪遵拟改订南洋官报内容体例清折[J]. 南洋官报,1909(1):56-57.

[12] 浙江官报局办事规则[J]. 浙江官报,1909(6):57.

[13] 详定直隶官报局暂行试办章程 第三章条规[N]. 大公报,1902-09-26(5).

[14] 整顿南洋官报局[N]. 时报,1905-06-26(6).

[15] 各省报界汇志[N]. 东方杂志,1905-05-28(94).

[16] 陕甘总督升允奏添办教育官报片[J]. 北洋官报,1909(2066):6.

[17] 考察政治馆请饬各省分认政治官报常年经费折[J]. 吉林官报,1907(23):3.

[18] 黑龙江省档案馆. 黑龙江报刊[M]. 哈尔滨:黑龙江省档案馆,1985:58-60.

[19] 特别广告[J]. 湖北官报,1910(142):65.

[20] 江报定阅章程启[J]. 江西官报,1904(22):47.

[21] 北洋官报总局广告[N]. 大公报,1902-12-11(5).

[22] 投交银票[N]. 大公报,1903-10-20(3).

[23] 本局广告[J]. 北洋官报,1909(2060):22.

[24] 本局广告[J]. 北洋官报,1910(2551):1.

[25] 陈锋. 晚清财政说明书:5[M]. 武汉:湖北人民出版社,2015:47.

[26] 督宪批本局详请改名四川官印刷局兼办书报事宜文(并原详)[J]. 四川官报,1909(29):59.

[27] 湖广总督陈夔龙奏筹办刷印官局大概情形折[N]. 申报,1909-08-24(26).

[28] 浙江官报兼印刷局章程[J]. 北洋官报,1910(2550):14.

[29] 周秋光. 熊希龄集(上)[M]. 长沙:湖南出版社,1996:230-233.

[30] 示期行用官印纸品[N]. 申报,1909-06-04(10).

[31] 说官印刷品[N]. 时报,1909-07-29(5).

[32] 時评二[N]. 时报,1909-12-31(5).

[33] 旅沪议员预备会纪事[N]. 申报,1909-08-02(5).

[34] 九月二十六日议决请停官纸专卖以免官民交困案[N].申报,1909-11-13(18).

[35] 丁祖荫提议请停官纸专卖案[N]. 申报,1909-11-06(18).

[36] 江苏咨议局议决案之效力如何[N]. 申报,1910-09-25(3).

[37] 吴剑杰. 湖北咨议局文献资料汇编[M]. 武汉:武汉大学出版社,1991:519.

[38] 杜赞奇. 文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村[M]. 王福明,译. 南京:江苏人民出版社,2010:1-3.

[39] 陈永正,徐晋如. 百年文言[M]. 杭州:浙江古籍出版社,2015:2.

From Publishing Newspaper to Printing: Establishment and Function Evolution of Official Newspaper Bureau in the Late Qing Dynasty

CHENG He-qing1, Cao Rui-qing2(1.College of Media and Art, Nanjing University of Post and Telecommunications, Nanjing 210023, China; 2.School of Journalism and Communication, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)

Abstract: The official newspaper bureau, which is of great significance in the history of official publishing, emerged as a new type of bureaucracy in the Late Qing Dynasty. In the early days of the New Policy Reforms, the official newspaper bureau was responsible for editing and issuing new official newspapers, learning advanced technology and adopting professional management, which acted as the prototype of a modern newspaper office. In the late period of the New Policy Reforms, the function of the official newspaper bureau changed from publishing newspaper to publishing and printing newspaper, and forcibly accepted the printing business of official supplies and civilian supplies, so as to collect money, thus causing conflicts with paper merchants and consultation bureau. The process of the establishment and function evolution of the official newspaper bureau not only reflected the progress of the government following the trend and learning the new management mode, but also reflected the essential characteristics of the reform's encroachment on the interests of the people and abusing power. The establishment of new institutions and systems requires increased costs. Part of the reforms led by the New Policy Reforms directly relied on administrative resources to seek wealth and transfer the costs to the public, rather than making up for the deficit by exploiting the market, which had intensified the confrontation between the government and the public. The operation of the official newspaper bureau reflects the disorder of national governance, and is an epitome of the internal friction between the officials and the public in the New Policy Reforms.

Keywords: the official newspaper bureau; the new-style official newspaper; New Policy Reforms in the Late Qing Dynasty