地宫宝藏——品赏来自法门寺的庄严焕丽

李历松 吴楚韵

“万遍磨不磷,千回涅不缁。”历经法难与天灾的法门寺,在上世纪八十年代浴火重光,两千多件大唐皇室重宝簇拥着举世无双的佛指舍利横空出世,成为二十世纪中国考古重大发现之一。

这是一道本已远去千年的回眸。开一把锈迹斑斑的锁,推两扇地宫石门,数以千计的大唐珍宝静守着舍利以待世人。“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。”大唐王朝总让今人有无数遐想:璀璨夺目的金银器、千峰翠色之秘色瓷、异国情调的琉璃器、奇彩梦幻的皇家服饰……纵使这一次皇家礼佛的时期已经接近唐的尾声,但其极尽奢华的赏施,仍可谓彼时顶级的稀世宝藏。

“地宫宝藏——法门寺唐代宫廷文物精粹特展”由长沙博物馆和法门寺博物馆联合承办,自2021年7月16日至2021年10月17日在长沙博物馆对社会公众免费开放。2022年以“大唐宝藏——法门寺地宫文物精粹特展”主题,再次由东莞市博物馆策展,于5月18日至8月21日在粤港澳大湾区的区域中心城市东莞精彩呈现。展览展出了57件(组)法门寺博物馆藏品,其中一级文物占30件(组),文物均为唐代皇室供奉,体现了唐代工匠的高超技术工艺、唐人脱俗的审美意趣以及东西方文化交流的成果。就让我们从佛家法门留存的皇家风范中,一窥当年唐代贵族礼佛生活情景,品赏这人间焕丽的奥秘。

千年古刹 悠悠地宫

法门寺,地处陕西省宝鸡市扶风县法门镇,古称阿育王寺,相传是古印度孔雀王朝的君主阿育王在世界各地所建八万四千佛塔之一,素有“关中塔庙始祖”的美誉。

相传,法门寺于东汉时期创建,后有太白山僧人至此,修塔成寺。西魏恭帝二年(555),岐州牧小冢宰拓跋育对法门寺进行了第一次修葺,“初启塔基,肇申供养”,从此开王朝供养法门寺舍利之先河。隋开皇年间,法门寺由阿育王寺改名为“成实道场”,仁寿末年,岐州郡牧李敏修葺法门寺,并供养舍利。唐代,法门寺作为皇家寺院,修建了瑰琳宫二十四院,前后共有八位君主迎奉真身舍利,是法门寺发展历史中最为鼎盛的时期。

唐代四座供奉释迦牟尼真身舍利的名刹现仅存法门寺,法门寺地宫是目前国内唯一保存释迦牟尼真身舍利的地宫。从唐懿宗咸通十五年(874)到1987年考古发现唐代地宫及所藏佛骨舍利,法门寺历经浮沉,终以让世人得见其极盛时期所藏地宫的唐代珍宝。

1981年8月24日,法门寺真身宝塔因大雨轰然倒塌,半壁突兀。1987年4月,考古工作者在拆除残塔、清理塔基时发现唐代地宫,出土了四枚佛指舍利和数千件李唐王朝供佛珍宝。地宫共由四道门、踏步漫道及前、中、后室,还有后室之下的秘龛组成,在发掘时发现的残留礼佛遗迹,表明地宫封闭前举行过盛大的舍利供养法会。诸多精美绝伦、品类繁杂的奇珍异宝井然有序,从而总体结集为内道场舍利供养曼荼罗世界,具有鲜明的“唐密”文化内涵。

前、中、后室各有一枚影骨,而真身佛骨舍利则在后室之下的秘龛中,由此形成以佛骨舍利为供养中心,按照“坛结塔下”的密法仪轨而铺陈的格局。放置唯一真正佛骨的五重宝函安放在地宫后室的这个秘龛中,形成了地宫道场的最高秘境。整个地宫形制如同唐代高等级墓葬,这应该是舍利瘗埋制度逐渐与中华文化融合产生的新方式。

表 1 中国舍利瘗埋制度的变化。中国古代以金棺、银椁为舍利的主要容器,且构筑模拟中国式墓室棺椁。舍利瘗埋制度的形成,表明随着佛教在中国的传播,许多与之相关的制度改变了在印度时的原貌,出现了适合中国傳统习俗的新形式。

地宫的踏步漫道洒满铜钱,应是送佛骨舍利仪式时洒下,第二道门出土的大唐咸通启送岐阳真身志文碑(下文简称为“志文碑”)、应从重真寺随真身供养道具及恩赐金银器物宝函等并新恩赐到金银宝器衣物账碑(下文简称为“衣物账碑”),分别记述了法门寺的由来和唐代法门寺迎奉佛骨舍利的历史、“会昌法难”祸及法门寺的情况,并详细记载了佛骨舍利的形状和咸通年间迎奉舍利的盛况及奉献物品的名称、数量、器重以及供奉者的名衔等。由这些碑文,让我们得以直接研究大量唐朝皇室礼佛的历史,对了解唐代汉传密教的仪轨与皇室贵族生活有重大意义。

唐鎏金铜浮屠(图1) 此器物高53.5厘米,底宽28厘米,铸造成型,通体鎏金,由宝刹、浮屠、月台、基座组成。浮屠(佛塔)方形基座上有三层月台:最底层方形月台栏杆有宝珠、如意云头、葫芦状等装饰物;中间层四级叠涩月台栏杆四周中部竖立“望柱”,柱顶有蹲狮;最上层方形月台侧面各有四个桃形壸门,月台上为铜浮屠,进深均为三间,顶似“攒尖顶”,攀间枋、栏额、蜀柱俱全。当心间设门两扇,门外置金刚力士一对。浮屠四周亦设栏板,“攒尖顶”上有须弥座,座上有宝刹。宝刹下端有六枚相轮,相轮上置华盖。盖上有十字相交的火焰背光,其上有双轮新月与日轮,刹尖高耸,最上为摩尼珠。

佛塔源于古印度,是用来供放高僧舍利、经卷和各种法物的一种雄伟建筑物。佛塔形制不同,功用各异。其构造由塔座、塔瓶、塔刹和塔顶等四大部分组成。

密教道场 佛家圣境

唐代皇室所奉密教为汉传密教,与藏传密教不同,汉传密教与汉文化结合更深,摒去了与中华传统文化相悖的修法方式。法门寺地宫是供养佛骨舍利的唐密曼荼罗,是唐代佛教密宗汇集佛和菩萨以实现修法“即身成佛”的道场。自唐太宗始,法门寺就成为迎奉佛骨的圣地。每三十年开塔迎送一次,共有七位君主先后迎奉佛骨。唐懿宗咸通十五年(874)正月初四,法门寺地宫最后一次封闭。在此期间,密教也传入中国并形成“唐密”,法门寺自然成为皇室供奉真身(佛骨舍利)的至高无上的唐密曼茶罗内道场。

在法门寺地宫后室八重宝函之上,放置了一尊鎏金带座银菩萨,可能为舍利入藏地宫时举行的密宗舍利供养仪式所用佛像。菩萨高髻,戴花蔓冠,宝缯垂肩,上身袒露。左肩至右胁斜披帛巾。臂、腕饰钏,双手施印,下着羊肠大裙,结跏趺坐于莲花座上,有身光和头光。莲座由束腰的仰莲与覆莲组成。造型风格更接近早期佛像,不似之后与汉文化融合颇深的佛教形象。法门寺地宫发现了四枚释迦牟尼佛指舍利。一枚为“灵骨”,专家考证为佛祖真身舍利,是佛教世界至高无上的圣物。其余三枚为“影骨”,同样也是佛界灵物。四枚舍利被分别安置于地宫四个系列的宝函内,并辅以香料,象征佛教世界的香域宝地。宝函以八重宝函、五重宝函为极致,装饰华丽,佛义精深,极尽舍利供养之神圣与庄严。

伴随舍利及宝函的,还有各类法器。佛教法器是指佛寺中僧侣们举行佛事活动和佛教仪式时所用的器物。法器大致可分为礼敬、称赞、供养、持验、护身和劝导等类。不同种类的法器在形制、用途上各不相同,有着各自的象征意义。这些法器大多以金、银、铜铸造为主,其造型奇特,制作构思巧妙,神圣而威严。

唐鎏金带座银菩萨(图2) 此器物通高15.07厘米,菩萨高11.87厘米。通体鎏金,菩萨高髻,戴花蔓冠,宝缯垂肩,上身袒露。左肩至右胁斜披帛巾。臂、腕饰钏,双手施印,下着羊肠大裙,结跏趺坐于莲花座上,有身光和头光。莲座由束腰的仰莲与覆莲组成。

该菩萨像放置在法门寺地宫后室八重宝函之上,可能为舍利入藏地宫时举行密宗舍利供养仪式所用的佛像。

唐菩萨像(图3) 此器物长34厘米,宽19厘米,通高83厘米。造像为汉白玉圆雕,残损严重,无头无足,前胸垂珍珠璎珞,造型丰满,衣襟飘逸。形体丰满,装饰繁复,虽残缺,亦可见法门寺唐代圆雕菩萨造像艺术的神韵。

菩萨全称“菩提萨埵”,意为“觉有情”,向上的目标是达到彻底觉悟,向下的责任是普渡众生。在大乘佛教中,菩萨的地位很高,仅次于佛,协助佛一起教化众生,将来必定成佛。菩萨以种种化身降临世间,解救众生苦难,使人倍感亲切,正好弥补境界崇高的佛那种难以亲近的神秘感。

唐智慧轮造盝顶纯金宝函(图4-5) 此器物长14.5厘米,宽10.5厘米,高13.5厘米。宝函呈长方形,盝顶,素面。司前、铰链齐全。宝函正面錾刻:“敬造金函,盛佛真身。上资皇帝,圣祚无疆,国安人泰,雨顺风调,法界有情,同霑利乐。咸通十二年闰八月十日,传大教三藏僧智慧轮记。”

唐智慧轮造壸门座盝顶银宝函(图6-7) 此器物长18.9 厘米,宽18.5厘米,高22厘米。钣金成型,通体光素。函体正方,盝顶,有镂空壸门座,前有司前,后有铰链。正面竖錾铭文十行八十三字:“上都大兴善寺传最上乘祖佛大教灌顶阿阇梨三藏苾蒭(比丘)智慧轮敬造银函壹,重伍拾两,献上盛佛真身舍利,永为供养。殊胜功德福资,皇帝千秋万岁。咸通拾贰年闰捌月拾伍日造,勾当僧教原,匠刘再荣邓行集。”

两件宝函均为智慧轮供奉,是唐懿宗迎佛骨是用来盛放真身舍利的宝函。智慧轮,京兆杜陵人,生活在长安城附近。他为晚唐密教高僧,亲自参与主持了法门寺最后一次迎佛骨活动,地宫内唐密曼荼罗坛场即为其布置。咸通十二年八月十九日,九陇山禅僧师益于法门寺地宫旧隧道西北角发现灵骨舍利后,智慧轮专门打造金函银函以盛佛指舍利。懿宗僖宗迎奉完舍利后,舍利另有宝函棺椁安置,智慧轮敬造的金函、银函作为真身舍利曾经使用过的宝函,也一并被供奉于地宫。除此之外,智慧轮还供奉了1尊香炉、3个香台、4只银阏伽瓶、2个银阏伽水碗等密教法器,是除懿宗、僖宗外在地宫中供奉最多的人,可见其地位之高、财力之雄厚。

智慧轮所施鎏金羯摩三钴杵纹银阏伽瓶为钣金成型,纹饰鎏金。盘口、细颈、圆腹、喇叭形圈足,有短流。肩径下饰如意云纹一周。腹部饰四个以简化莲瓣纹圈成的圆形规范,内錾十字三钴金刚杵纹,圆形规范间以两周弦纹相接,腹下部有仰莲瓣一周,瓣尖之间亦饰三钴金刚杵纹。圈足与腹底焊接,上部有一周半圆形凸棱,棱上錾一周饰带状双环纹,下饰覆莲瓣,莲瓣尖隙錾三钴金刚杵。地宫出土四件阏伽瓶,圈足内分别墨书“东”“南”“西”“北”,表明阏伽瓶在地宫分别放置于东北、东南、西南、西北四角之位置。

唐鎏金羯摩三钴杵纹银阏伽瓶(图8-9) 此器物腹径12.9厘米,通高19.7厘米。钣金成型,纹饰鎏金。盘口、细颈、圆腹、喇叭形圈足,有短流。肩径下饰如意云纹一周。腹部饰四个以简化莲瓣纹圈成的圆形规范,内錾十字三钴金刚杵纹,圆形规范间以两周弦纹相接,腹下部有仰莲瓣一周,瓣尖之间亦饰三钴金刚杵纹。圈足与腹底焊接,上部有一周半圆形凸棱,棱上錾一周饰带状双环纹,下饰覆莲瓣,莲瓣尖隙錾三钴金刚杵。圈足底錾饰二方连续水波纹一周。瓶底墨书“南”。

唐鎏金迎真身银金花双轮十二环锡杖 (图10-11)此杆杖直径2.25厘米,长196厘米。锡杖用银五十八两、黄金二两,重2390克。杖头有银丝盘曲的桃形双轮,轮顶为仰莲束腰座,上托智慧珠一颗。双轮套錾花涂金银锡环十二枚,杖顶有饰忍冬团花、如意流云、宝相莲瓣的三重佛座,其上承托代表大日如来的五钴金刚杵,杵上又承托代表“地、水、风、火、空”的五大莲座,以象征五世界,座上有摩尼珠一颗。杖体中空,杖身通体錾刻忍冬、蜀葵、团花,装饰上、中、下三段栏界。在上、下栏界内錾刻手执法铃、身披袈裟立于莲台之上的缘觉僧十四体。双轮上錾刻:“文思院准咸通十四年三月二十三日敕令,造迎真身银金花十二环锡杖一枚,并金共重六十两,内金重二两,五十八两银。打造匠臣安淑郧,判官赐紫金鱼袋臣王全护,副使小供奉臣虔诣,使左监门卫将军臣弘慤。”可知锡杖是唐咸通十四年(873)懿宗皇帝为迎送佛指舍利敕令工匠专门制作的。

整体造型精美绝伦,古今罕见,工艺更显精巧,堪称佛门奇宝。

唐单轮十二环纯金锡杖 (图12)此杖径0.56 厘米,通高27.6厘米。铸造,锻打成型,抛光加工。通体用纯金制成。杖杆为圆柱形,顶部有桃形轮杖首。轮心之杖端为结跏趺坐于莲座上的坐佛,有背光。杖鐏为宝珠形,轮顶为仰莲座智慧珠,两侧轮股上各套六枚金环。

锡杖最早在佛教中是僧人防身的法器。随着佛教发展,佛教礼仪日趋完善,锡杖就成为佛教礼仪中不可缺少的法器之一,同時也是使用者身份和权力的象征。身份和权力是通过锡杖的高低股环数来标识的,锡杖的股环数越多,代表的等级就越高。《锡杖经》说:迦叶佛为二股十二环,地藏菩萨为二股六环,释迦佛为四股十二环。四股十二环代表佛教基本教义中的“四谛”和 “十二因缘”,应属释迦佛所持,是等级最高的。

唐鎏金三钴杵纹银臂钏(图13) 此器物外径11.92厘米,高1.82厘米。铸造成型,纹饰鎏金。钏身鼓隆,内壁平直,截面近似半圆,钏身饰三钴金刚杵六枚,底衬蔓草,鱼子纹地,为唐代密教法器。

唐如意长柄银手炉(图14) 此炉外径11.06厘米,高8.6厘米,长45.5厘米,由炉与如意形柄组成。炉体平折沿,深腹,喇叭形圈足,足底有折沿一周,一如意形手柄在炉侧,并在如意柄及炉体之间加焊U形银条,使两者更加固定。炉柄錾刻:“咸通十三年文思院造银白成手炉一枚并香宝子共重十二两五钱。打造都知臣武敬容、判官高品臣刘虔诣,副使高品臣高师厚,使臣弘慤。”

唐鎏金坐佛纹云头银如意(图15-16) 此器物通长50厘米,柄宽2.9厘米。如意柄作扁方形,素面,头部呈如意云头状,鎏金,中刻坐于仰覆莲座上如来,左手施降魔印,右手上举作无畏印。两侧下方各一供养童子,或合十或捧盘,其下有莲瓣团花。

奉珍献宝 礼佛祈福

开启地宫,一切杯盘物什蒙尘而立。作为礼佛场景,这些器物明显按照着一定的规律摆放——这是已成历史的唐代密教仪轨。法门寺金银器以佛教用具为主,除舍利宝函、佛教造像、法器外,还有丰富多样的供养器,造型庄严,工艺精良,且多有錾文,再现了大唐皇室崇佛敬僧、护持佛法、祈福延祚的理想追求和精神世界。虽然晚唐的国势已是强弩之末,但最后一次的礼佛活动却极尽奢华。

法门寺地宫出土的金银器共121件,其中大多为唐懿宗、僖宗父子所供奉。这批金银器有唐代宫廷内库作坊文思院打造的御用品,也有江南地区的贡品。高超的制作技术、丰富的器物造型、华丽的图案装饰,展现了唐王朝发达的金银工艺、奢靡华贵的宫廷生活和虔诚的崇佛理念。

除去金银器外,法门寺更有秘色瓷、早期伊斯兰琉璃制品以及大量丝绸制品,展现了唐代精湛的工艺技术和发达的丝绸之路贸易。

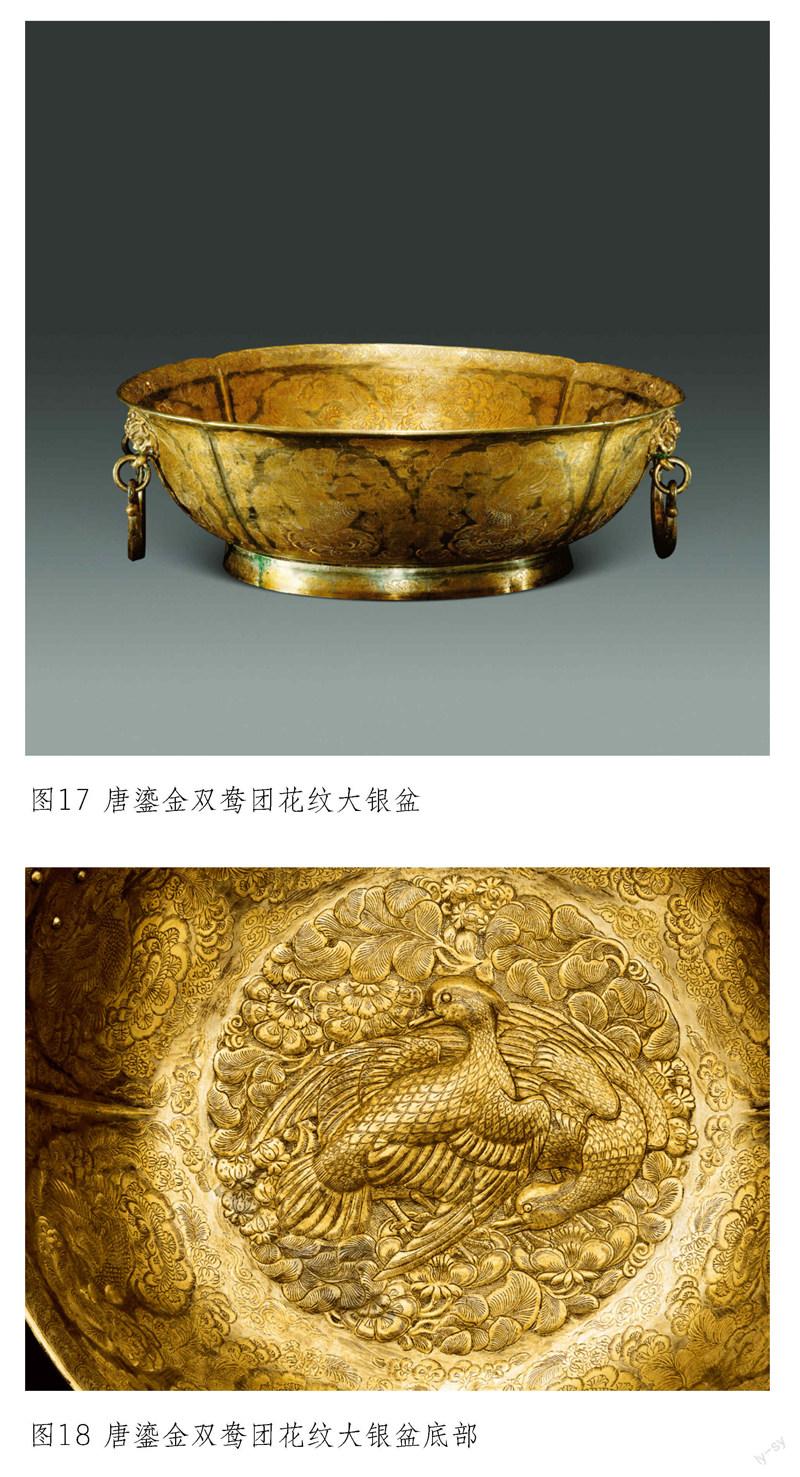

唐鎏金双鸯团花纹大银盆(图17-18) 此器物口径46.5厘米,通高14.5厘米。浇铸成型,纹饰模冲,平錾鎏金。盆为葵瓣形,侈口,圆唇,斜腹下收,矮圈足。盆口錾一周莲瓣纹,盆壁分为四瓣,每瓣錾两个阔叶石榴团花。团花中有一只鼓翼鸳鸯立于仰莲瓣座上,两两相对,余白衬以流云和三角阔叶纹。盆腹内外花纹雷同,犹如渗透一样。盆底类似浅浮雕,錾一对以嬉戏鸳鸯为中心的阔叶石榴大团花。盆外两侧铆接两个前额刻“王”形纹样的天龙铺首,口衔有海棠花的圆环,环上套接弓形提手。圈足微外撇,外饰二十四朵莲花。盆底錾刻“浙西”二字。

唐鎏金仰莲瓣圈足银碗(图19-20) 此器物口径16厘米,通高8.7厘米。侈口,尖唇,圈足。碗壁为双层仰莲瓣,下层素净,上层莲瓣之忍冬卷叶边与石榴形蕊心鎏金。口沿尖瓣之间饰以扇形花瓣,一圆形花叶托于双层莲瓣之下。圈足为卷荷,喇叭圈足之胴体上錾四片向上翻卷的荷叶,荷叶边饰为露头隐尾之摩羯鱼。外底錾有“衙内都虞侯兼押衙,监察御史安淑布施,永为供养”发愿文。

唐鎏金双狮纹菱弧形圈足银盒(图21-23)

此器物口径16.8厘米,足径13.94厘米,通高12厘米。钣金成型,纹饰鎏金。盒体呈菱弧形,直壁浅腹,平底,喇叭形圈足。盖身上下对称,以子母口扣合。盖缘饰一周莲瓣纹,盖面内以联珠组成一个菱形,与周边呈斗方布局,内菱形中部錾两只腾跃的狮子,四周衬以西蕃莲与缠枝蔓草,内外菱形的角隅饰背分式西蕃莲纹样,腹壁上下均錾二方连续的莲叶蔓草。圈足饰一周简化莲瓣。盒盖内底墨书“内库”二字。圈足外底錾文曰:“进奉延庆节金花陆寸方合壹具,重贰拾两,江南西道都团练观察处置等使臣李进。”

唐鎏金团花纹葵口圈足银碟一组(图24)

此器物直径11.29厘米,通高2.03厘米。五曲葵口,浅腹,平底,圈足。腹壁以凸棱分作五瓣,每瓣内錾一朵团花,底心亦饰团花,口沿錾一周简化莲瓣纹,圈足外撇。

唐鎏金壸门座银波罗子一组(图25-26)

此器物口径10.76厘米,高4.04厘米。锤击、切削成型,腹外鎏金,以子母口扣合。直口,浅腹,平底,壸门座圈足。器内底焊接十字形格架,圈足有镂空的六个壸门,壸门间饰背分式忍冬草。底外壁有抛光切削后留下的同心圆痕。“波罗子”或为般若,意为智慧,为食果供养之器。

壸门,在宋代李诫所编的《营造法式》中写作“壶门”,是一种佛教建筑中门的形制,也是一种镂空的装饰样式。

唐象首金刚铜熏炉(图27)

此器物口径24.5厘米,通高41.8厘米,腹深7.7厘米。浇铸成型,由盖、身组成。盖面镂空,分三层台阶。盖顶为四层莲台,上跪一象首金刚,双手捧珠。炉身平折沿,直腹平底。壁上铆接五个兽形足,足首呈爪状。两足之间铆接兽形铺首,套花结朵带。作为熏香器,造型别具特色,其象首金刚之装饰则是密教内容的显现。

唐鎏金卷荷圈足银羹碗子(图28)

此器物盖径7厘米,通高10.16厘米,由盖、碗、圈足三部分组成。盖面高隆,呈半球形,盖顶有智慧珠捉手,其下有仰莲座。座周围有四朵如意卧云,云头与花瓣镂空,以便香味溢出。盖有立沿与碗扣合,碗外壁为两层仰莲瓣。其下有卷荷高圈足,足面錾刻荷叶叶脉。此器为香具,底座内底可放置炭火,碗内置香料,是唐代晚期典型隔火熏香具。

唐鎏金雀鸟纹银香囊(图31-32)

此器物直径5.75厘米,链长17.8厘米。钣金成型,纹饰鎏金。上半球体为盖,下半球体为身,以铰链相连,子母口扣合。通体镂空,上下对称。半球体上散点分布三个圆形规范,錾有四只鸿雁,球冠有弧形等边三角形三枚。盖顶铆接环纽,上套莲蕾形环节,其上再连长链,司前控制上下球体之开合,香盂铆接于双层持平环上,香盂内底有鎏金团花一朵。

唐鎏金双鸿纹海棠形银盒(图42-43) 此器物长5.1厘米,宽3.8厘米,高2.2厘米。盒呈海棠形。盖面隆起,模冲出一对首尾相对振翅欲飞的鸿雁。此盒为唐代供养器,内部尚残留香粉。

唐鎏金飞鸿毬路纹银笼子(图44-45) 此器物口徑16.2厘米,高17.53厘米,由笼盖、笼体、提梁组成。笼体直口,深腹,平底,四足,有提梁。盖为穹顶,口沿下折与笼体扣合。盖面模冲出五只飞鸿,内圈飞鸿引颈向内,外圈飞鸿两两相对。口沿上缘饰一周莲瓣纹,下缘饰一周破式团花、鱼子纹地。笼体腹壁錾三周飞鸿,共二十四只,均相对翱翔。两侧口沿下铆接有环耳,耳座为四瓣小团花,环耳上套置提梁,其上套有银链。另一端与盖顶相连。足呈“品”字形组合花瓣,与笼底边缘铆接。镂孔均作毬路纹。笼底有“桂管臣李杆 进”六字錾文。此器为唐代宫廷之香笼。

唐鎏金团花银碢轴(图46)

此器物直径8.9厘米,长22厘米。碢轴为实体,形似铁饼,轴边有平行沟槽,便于在茶碾子中粉碎团茶;轴杆近似圆柱形,中部粗壮,插入踻轴中心,两端逐渐细小,便于执手。轴孔四周錾团花,外饰流云纹。轴面錾文曰:“碢轴重一十三两”;“十七字号”划文“五哥”两处。轴杆刻:“十七字号”,亦有“五哥”划文。

唐鎏金鸿雁纹银茶槽子(图46-48)

此器物身长25.5厘米,宽3.4厘米,高7.1厘米。通体为长方形,由碾槽、辖板、槽座组成。槽呈半月形尖底,口沿平折,与槽座焊接,槽口可插置辖板,辖板呈长方形。槽身两端为如意云头状,辖板中间焊接小宝珠形提手,槽身两侧各饰一只鸿雁及流云纹。碾槽嵌于槽座之中,槽座两端亦作如意云头。座壁有镂空壸门,上饰天马流云纹。碾子底錾刻:“咸通十年文思院造银金花茶碾子一枚并盖,共重廿九两。匠臣邵元,审作官李师存,判官高品臣吴弘慤、使臣能顺”。辖板内刻:“十六字号”,另一处亦刻“十六”。碾板等处均有划文“五哥”字样。

唐鎏金飞天仙鹤纹银茶罗子(图49-50)

此器物长13.45厘米,高9.8厘米。器形为长方体,由盖、罗、罗架、屉、器座组成。顶盖面錾两体首尾相对的飞天,头顶及身侧衬以流云。盖刹四侧各饰一和合云纹,两侧还饰如意云头,刹边饰莲瓣纹,盖立沿饰流云纹。罗架两侧刻有头束髻,着褒衣的执幡驾鹤仙人,另两侧錾相对飞翔的仙鹤,四周饰莲瓣纹。罗、屉均作匣形。罗分内外两层,中夹罗网。屉面饰流云纹,有环状拉手。罗架下焊台形器座,有镂空的桃形壸门。罗底刻:“咸通十年文思院造银金花茶罗子一副,全共重卅七两,匠臣邵元、审作官李师存、判官高品臣吴弘慤,使臣能顺”。另有“十九字号”錾文两处,墨书,划文“五哥”各两处。

唐鎏金飞鸿纹银则(图51)

此器物长19.2厘米,勺宽2.6厘米。则面呈卵圆形,微凹。则柄扁长,上宽下窄,柄端作三角形,上下部位錾花鎏金。上段为流云飞鸿,下段组成棱形图案,其间錾十字花。均以弦纹和破式菱形纹为栏界。柄背光素。银则为烹茶时投放茶末之工具。

唐鎏金摩羯鱼三足架银盐台(图52)

此器物直径4.98厘米,高27.9厘米,由盖、台盘、三足架等组成。盖上有莲蕾捉手,中空,有铰链可开合,与银筯焊接并与盖相连。盖心饰团花一朵,盖面饰摩羯四尾,盖沿为卷荷。三足支架与台盘焊接相连,支架以银筯盘曲而成,架中部斜出四枝,枝端有摩羯铸件二、智慧珠三。珠下有莲蓬座,珠周有火焰纹,座下衬以团花。三足架上錾刻:“咸通九年文思院造银金涂盐台一只,并盖重一十二两四钱,判官臣吴弘慤,使臣能顺”。另有“四字号”“小药焊”等字。

唐八棱净水秘色瓷瓶(图53 )

此器物外口径2.3厘米,高21.5厘米,腹径11厘米。小口,圆唇,细长颈,八棱瓶身,圆肩,低圈足,颈下有三条凸棱,呈台阶状。肩部丰满,腹部为瓜体形。肩、腹部有八条竖向凸棱。青灰胎,胎质致密。通体施淡豆绿色釉,内壁开细碎冰裂纹。

唐菱形双环纹深直筒琉璃杯(图54)

此器物口径8.2厘米,高8.4 厘米。腹壁外鼓、直口、深腹、尖唇,底微内凹,壁面装饰五组花纹,每组中间为一菱纹,菱纹内饰双环纹,菱纹处上下各饰三组双环纹,每组之间以两竖行连珠纹相隔。

唐五瓣葵口大内凹底秘色瓷盘(图55-56)

此器物直径24厘米,腹深5.14厘米,高6.15厘米。侈口,口沿五曲,腹壁斜收,曲口以下有凸棱,平底内凹。通体施青灰色釉,均匀凝润,盘壁有仕女图包装纸印痕,底外壁有支烧痕。

唐紫红罗地蹙金绣袈裟(图57)

此袈裟长11.8厘米,宽8.4厘米,是与捧真身菩萨相匹配组合的系列供奉物之一。袈裟正面蹙金绣满纹饰,四周绣有宽缘,缘上双根金线钉绣二方连续云纹,边缘之内划分七个竖向栏界,每区间蹙金绣折枝莲花一簇,四角绣有四个“卍”字。袈裟绣纹光闪金亮,甚为精美。袈裟正面以竖向栏界分为七条佛界,每界内再以横向栏界分隔,共分成二十一隔。按照袈裟规制,当属佛教“三衣”中的“七衣”,是听经闻法、诵经礼忤或是大众集会时用的高等级袈裟。袈裟亦称“福田衣”,佛家谓积善行可得福报,犹如播种田地,秋获其实;又因袭装的形制似田亩稻畦,故名。

唐八瓣花纹蓝色琉璃盘(图58) 此器物口径19.9厘米,高3.57厘米,深2.9厘米。吹塑成形、折沿、尖唇、淺腹,颈微束,底平。中部上凸,底有一周镌刻规范处为虚实相间的花瓣,范内以凸心向外尖出四层莲瓣,分为四、四、八、十六瓣莲花,每层花瓣圆范相抵。内两层花瓣镌刻,以重叠的波浪线,花瓣之间以放射线填充。深蓝色,底部有吹塑铁棒痕迹。

唐紫红罗地蹙金绣半臂(图59) 此衣袖长14.1厘米,身长6.5厘米,是与捧真身菩萨相匹配组合的系列供奉物之一。衣面为紫红色小花罗,衣里是红色细绢,衣式为典型的唐代仕女短袖上衣,称“半臂”。长仅过胸,短半袖宽袖口,对襟并镶有宽领襕,领襕用丝芯缠金钱绣饰如意云头状纹饰。半臂用丝芯缠金线满饰蹙金折枝花,甚为活泼艳丽。

半座古塔的机缘,通由一道落锁,现出藏存千年的大唐风华。纵然历史浮沉皆已作古,尘烟中留下的一组组器物却成为了有待解读的另一种史记。

自1987年法门寺地宫宝藏发现到如今已过三十多年,研究却仍在不断更新。随着这些更新,人们对唐人日常的了解也逐渐伸展到细枝末节中。无论身处何时何地,人的生活总要有些意趣,即便只是花一分钟欣赏飘过的云。而雁过留声,几道划痕、几笔墨迹,偶然的行为遗存让沉寂于地下的文物骤然鲜活。或许对于这样真实细节的发现只能可遇不可求,拂去时光的尘埃,距离完全的真相,我们始终有一段距离,但不懈的研究永远会向真相前行。

作者简介:李历松,原长沙博物馆策展人、副馆长,现东莞博物馆馆长。

吴楚韵,原长沙博物馆展览部执行策展人。