红色旅游沉浸体验的发生机制及意义建构逻辑

罗景峰 安虹

摘要:探究红色旅游先进技术植入与游客沉浸体验背后隐藏的问题在当下显得尤为重要。研究基于双系统理论,构建了红色旅游沉浸体验的发生机制及意义建构逻辑的理论框架,根据网络大数据,利用扎根理论方法对方特东方欲晓游客的旅游体验进行质性分析,研究发现:(1)技术植入为红色旅游者意义建构提供了物质基础,为游客感知提供便捷;(2)红色旅游者沉浸体验可分为感官沉浸和心理沉浸,个体通过感官、认知及情绪的交互影响,实现对政党、国家和历史的认同;(3)红色旅游沉浸体验从发生机制到意义建构是一个复杂的动态心理变化过程,该过程通过启发机制、系统机制及二次启发机制的闭环循环往复,实现由浅入深的红色旅游沉浸体验,并最终超越技术环境刺激下感官沉浸的偏狭,获得旅游体验意义的逐步建构,确保红色旅游育人功能的有效发挥。研究发现有助于厘清沉浸式红色旅游体验模式的内在机制、机理。

关键词:红色旅游;沉浸体验;发生机制;意义建构;双系统理论

作者简介:罗景峰,华侨大学旅游学院副教授,管理学博士,主要研究方向:旅游安全,乡村旅游创客管理等(E—mail:luojingfeng2006@126.com;福建泉州 362021))。安虹,华侨大学旅游学院研究生,主要研究方向:旅游体验、红色旅游。

基金项目:福建省社会科学规划重点项目“福建省乡村旅游创客示范基地示范效果评价研究”(FJ2018MGCA026)

中图分类号:F592.3文献标识码:A文章编号:1001398(2022)05-0040-14

一引言

红色旅游不仅是一种旅游类型,更是一项政治工程、文化工程、富民工程、民心工程,是实现物质文明和精神文明结合的有效方式。自2004年“红色旅游”正式提出后,国家从政策、财政方面给予大力支持,旅游接待人数及旅游收入逐年递增,2019年接待人数达14.1亿人次①, 2020年虽受疫情影响出游人数仍超过1亿人次②,截至2021年10月27日我国红色旅游景区搜索热度同比增长41%③。红色旅游从博物馆、革命遗址的参观式,到与乡村游、研学游、夜游结合的体验式,再到如今被各行业追捧的沉浸式,其演绎及体验方式不断迭代和创新①。尤其是 VR、AR、MR等先进技术的植入,使众多红色旅游景区打破传统灌输式讲解的桎梏,有效提升互动参与度,带给游客不同的感官体验②。如井冈山景区的AR红色体验馆、赣州和宁波的方特东方欲晓,深受游客喜爱,尤其受到年轻人的追捧③,红色旅游逐渐呈科技化、体验化、年轻化态势,焕发新的生机与活力。然而,先进技术植入红色旅游与游客沉浸体验背后隐藏的问题值得社会各界深思与探讨。

红色旅游具有极强的历史使命和教育性④,红色旅游情境充满庄严和肃穆感,其体验更强调游客的内省成分及意义建构⑤,但技术支撑型的沉浸式红色旅游则通过技术手段呈现红色史诗、革命精神,强调游客的感官体验及互动参与性,导致游客沉溺在感官享受中从而缺席意义的建构⑥。先进技术的植入给红色旅游的社会价值与历史使命带来不确定性,已有研究表明,技术的使用改变了游客知觉的结构和习惯,使传统红色旅游的“焦点叙事”转变为先进技术下的“散点叙事”,所营造的感官沉浸容易导致游客注意力的分散⑦,并可能产生如 Baudrillard所说的“符码黑箱”,甚至削弱革命历史对公民的教育性,阻碍公民了解国家政治的意识形态⑧。此外,有学者明确指出红色旅游若丢失了思想感染力就丢失了它的灵魂⑨,其更应强调红色文化符号所传达的价值和意义,以此引发游客对文化符号的解码和深层次的思考,促使游客态度和行为的改变,达到体验与教育一举两得的目的⑩。那么,先进技术塑造的游客沉浸式体验适用于红色旅游情境吗?技术植入的沉浸式体验会剥夺红色旅游教育性的主体地位吗?沉浸式红色旅游可以引发游客的价值认同吗?厘清上述问题,可明晰沉浸式红色旅游这一新兴发展模式存在的合理性及时代价值。

学界在研究初期多从行业角度探究红色旅游的规划、管理模式和发展路径D??,随后将注意焦点转移至红色旅游的经济效应、社会效应⑤及影响因素方面⑩。由此可见,红色旅游从心理学等角度开展的基础理论研究相对缺乏,并未与实践领域的蓬勃发展保持一致,更多研究聚焦于对策建议和管理实践方面。尽管从红色旅游发展来看,这些研究也具有重要意义,但受制于探讨问题的理论深度,大多数仍仅停留在现象描述层面,无益于指导实践。另一方面随着我国旅游业的转型升级,旅游消费逐渐从功能性向情感性过渡,游客的体验性需求越来越受重视①,沉浸体验在业界的呼声也越来越高,虽然在红色旅游情境中对其关注刚刚开始,但在其他旅游情境中沉浸体验已成为研究主流,如虚拟旅游②、旅游演艺③等。学者认为沉浸体验能塑造游客对虚拟世界的认知,引发对现实世界的思考④,但也有相关学者持相反的观点,认为旅游目的地利用建筑布局、技术特效等营造的沉浸式体验只是一种“意义赋予”,并非“意义建构”⑤,沉浸体验应让游客认同文化符号中的情感与价值,获得深刻地触动与感染,而不是简单地感官体验,可见学界对沉浸式旅游体验的内涵和效应仍存在学术争论。因此,为弥补当前关于沉浸式红色旅游研究的不足,需要进一步对红色旅游情境下沉浸体验的发生机制和意义建构逻辑进行探讨。

基于此,本研究提出以下研究目标:(1)确定红色旅游沉浸体验的发生机制与结构要素;(2)探析红色旅游沉浸体验意义建构的内在逻辑与过程机理。为实现上述研究目标,本文基于方特东方欲晓网络游记及网络评论大数据,尝试从双系统理论视角分析沉浸式红色旅游的意义建构,并借助扎根理论研究方法,探析紅色旅游沉浸体验的发生机制和结构要素,进一步分析红色旅游者如何通过旅游体验实现对政党、国家、历史的认同。理论方面,通过揭示红色旅游体验的意义建构逻辑,丰富了红色旅游体验研究的理论体系,为红色旅游的社会效应发挥奠定理论基石。实践方面,为红色旅游的可持续发展提供实践指导,对提高公民国家认同、政党拥护具有重要的现实意义。

二文献综述与理论基础

(一)红色旅游与旅游效应

“红色旅游”虽是我国独有的旅游类型,但类似的活动在国外早已存在,法国巴黎公社墙是世界上最早的红色旅游资源,可以说红色旅游源于国外,兴于中国。国外并没有红色旅游的概念,但共产主义旅游、黑色旅游、战争旅游与其既有相似又有区别,究其本质,上述旅游形式均为前往特定旅游目的地并具有一定教育意义的主题性旅游活动。

目前,关于红色旅游的研究已有一定的理论成果,聚焦于旅游资源、旅游发展、旅游效应、红色文化研究等主题。其中,红色旅游因自身特殊性質而产生的多重效应受到广泛关注,可分为经济效应和社会效应。经济效应方面,学者对区域经济和旅游扶贫展开讨论,研究显示红色旅游可带动革命老区的经济发展⑦,但整体的经济效应还无法与其他旅游类型比肩⑧。《2016—2020 年全国红色旅游发展规划纲要(三期)》指出“红色旅游应坚持把社会效应放在首位”,大量研究围绕社会效应展开,学者普遍认为其包含历史认同、政党认同、国家认同、民族认同等维度并进行相关分析,研究结果发现红色旅游可通过情感体验强化游客的国家认同感①,还可间接促进人们对政党的认同②,并在对红色旅游价值认同进一步内化后可提升旅游者国民幸福感③。此外,也有不少学者从敬畏情绪④、文化氛围⑤、情绪唤起⑥、红色记忆⑦等方面探讨了社会效应的主要影响因素。

综上,虽然学界对红色旅游社会效应研究取得了一定成果,但仍存在以下不足:(1)已有研究普遍认为“红色旅游可以增强公众对政党和国家的忠诚”,但忽略了先进技术植入后红色旅游社会效应的不确定性,这和当下数字经济时代红色旅游的实践发展有所脱节。(2)游客旅游体验的意义建构是一个高度复杂的心理运行机制,涉及环境、认知、情绪等多方面要素的相互影响和作用。但多数研究仅在案例分析、调查问卷的基础上描述个别因素对红色旅游社会效应的影响,无法全面揭示红色旅游意义构建的逻辑及过程机制。(3)现有研究多针对传统红色旅游发展模式案例的社会效应进行探讨,缺乏红色旅游沉浸式主题公园发展模式的社会效应研究。因此,本研究对红色旅游的沉浸体验及社会效应进行分析,拓展新兴发展模式的研究纵深,完善传统发展模式的研究框架。

(二)沉浸感与双系统理论

沉浸感最初在游戏、小说等领域广泛使用,至今为止沉浸感仍没有一个清晰的概念且范围界定较模糊。梳理文献发现,学术界对沉浸感的研究存在两种学说:即技术沉浸说(技术论)和心理沉浸说(个人论)。前者认为沉浸感是通过虚拟现实技术和输出设备,给参与者提供视觉、听觉、触觉等多感官交互的感知沉浸⑧。后者认为沉浸感是一种个体心理状态的沉浸,个体通过感知虚拟世界的叙事,主动以虚拟人物的身份将自身带入虚拟场景,全神贯注于叙事故事中,极易对内容和人物产生认同。

双系统理论是认知心理学的重要理论,由Jonathan Evans 于1989年提出,2012年Daniel Kahneman在其著作《思考,快与慢》中推广,随后广泛应用于营销学、决策学等领域。该理论认为个体对信息进行加工时存在两种心理与行为的过程,即无意识和有意识。无意识过程也称为系统1,指由外界环境刺激诱发个体无意识的快速加工过程,不经过理性的推导或计算,不受个体认知资源的限制,是一种启发式加工。有意识过程则为系统2,指加工过程需个体注意力的主动参与,受意识的控制并依赖理性,需占用个体认知资源并随客观情况的变化随时调整资源的分配,是一种系统式加工??。

结合学界对沉浸感的研究,也可将其分为无意识和有意识两大层次,技术沉浸说对应启发式加工,心理沉浸说对应系统式加工。在红色旅游情境中,目前学者已关注到沉浸体验对红色旅游的重要性①,但未进行深究,那么沉浸体验对红色旅游社会效应影响的路径是怎样的?游客对政党、国家、历史的认同是个体在系统1中的自动反应还是在系统2中认知加工的结果?是先进技术创造的感官激活反应还是复杂心理活动后的结果?从启发式加工和系统式加工过程来区分红色旅游的沉浸体验,有助于从根本上揭示不同研究者对沉浸体验效应的探讨,对技术沉浸说和心理沉浸说之争提供新的证据,进而明晰红色旅游者沉浸体验意义建构的过程机理。

三研究设计

(一)研究案例

方特东方欲晓是中国首座以红色文化为主题的大型高科技主题公园,目前已有赣州、宁波两个园区,分别于2021年5月28日、7月9日开园营业,占地面积均为40万平方米,设计年游客接待能力超过300万人次。公园以百余年来中华民族的奋斗征程为依托,综合运用AR、VR、全息投影等技术手段,全新打造出《圆明园》《致远致远》《中帼》等十余项沉浸式、强互动的大型高科技主题项目和《鹰击长空》《火线追击》《星河探险》等二十余项室外游乐项目,颠覆传统的爱国主义展览形式,以全景式演绎中华民族砥砺奋进的艰辛历程,使游客徜徉在百年历史情境中,沉浸式体验近现代时期独具特色的社会风貌和人文风情,为游客提供前所未有的“红色旅游新体验”。开园五个月累计接待游客近百万人次,其中80后、90后占比达63%,成为打卡主力军②。(二)研究方法

质性研究能真实地反映旅游者的旅游体验,较全面地探究潜在范畴,因此本文选择质性研究对旅游体验文本进行分析,以探究旅游体验的过程机制及意义建构。其中,由Glaser等学者提出的扎根理论是方法之一,主张在反复研读、分析原始材料的基础上“自下而上”的构建理论③,现已广泛应用于教育学、社会学、公共卫生等学科。扎根理论根据编码间的逻辑性,将编码划分为三个层次等级,即开放性编码(概念化)、主轴编码(范畴化)和选择性编码(理论化)。

(三)数据来源

随着网络和信息数字化的发展,众多旅游者将旅游经历以视频、图片、文字的形式发表于微博、知乎等自媒体上与大众分享,目前网络文本已成为众多学者研究旅游体验的重要数据④。基于此,本研究选取主流旅游网站及点评网站(携程、大众点评、小红书等)的游客评论和网络游记文本作为数据来源。数据收集截至2021年10月24日,收集评论3157条合计176064字,游记53篇合计38126字。剔除内容近似、重复及不全的数据,得到文本163682字,输入Nvi— vo12软件进行编码分析,其中前120000字用于编码分析,后43682字用于理论饱和度检验。

四扎根理论分析

(一)开放性编码

开放性编码是对原始材料概念化的过程,并对所形成的概念对比分析,抽象出最终范畴,一般遵循“贴标签—概念化—范畴化”的步骤①。根据上述操作要求及步骤,对原始文本进行编码,经过反复对比和讨论后,最终归纳出361个标签、84个概念、21个初始范畴。开放性编码的示例见表1。

(二)主轴编码

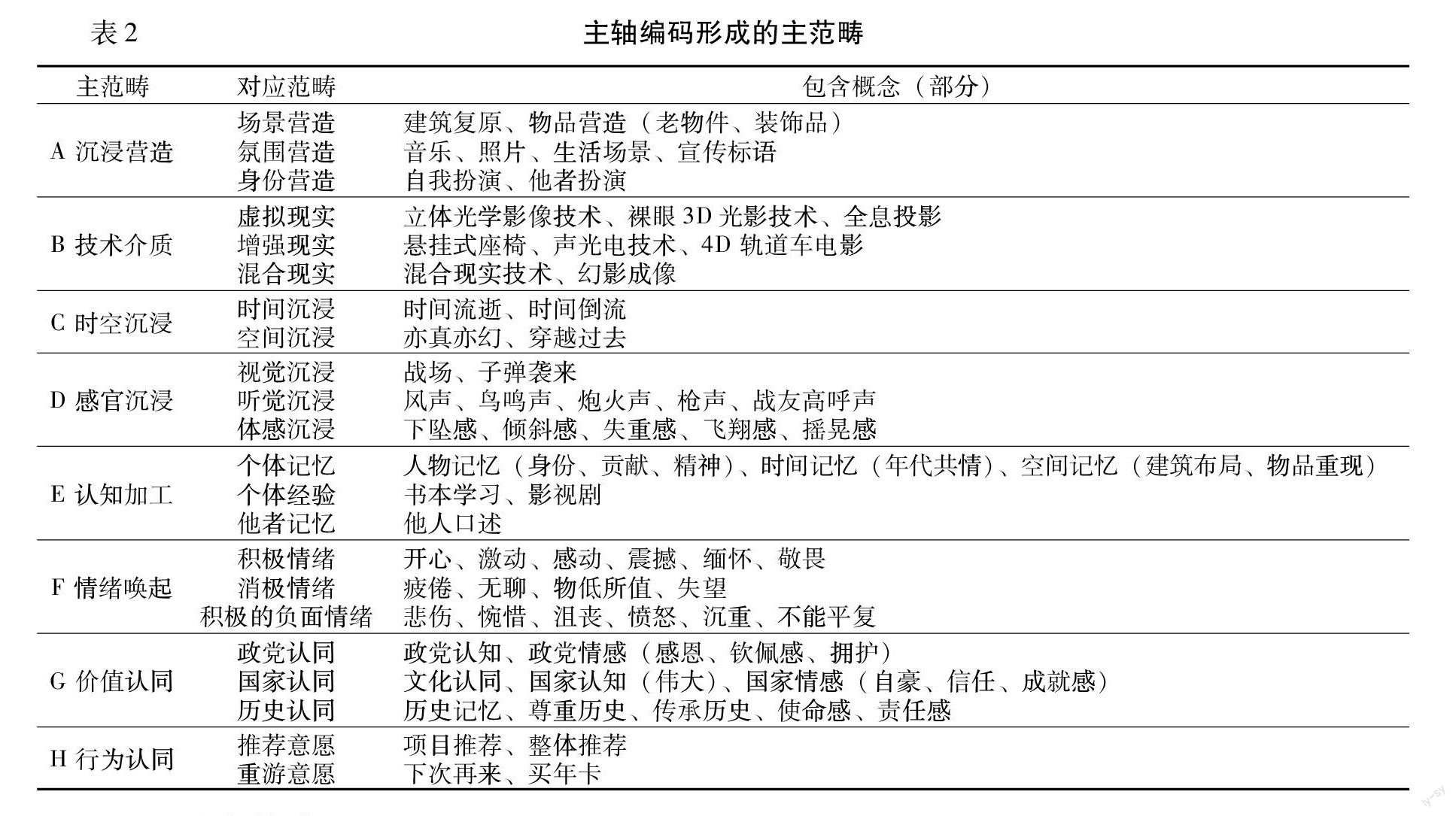

主轴编码需精炼和区分开放性编码形成的范畴。将已有的范畴带回原始文本材料中,依据范畴之间存在的因果、从属等逻辑关系,合并次要范疇、精炼主要范畴并命名。在具体操作中,结合已有沉浸体验和红色旅游社会效应研究成果的相似性与可能性,通过文本分析,将21个初始范畴归纳为8个主范畴,各主范畴与对应范畴的逻辑关系如表2所示。

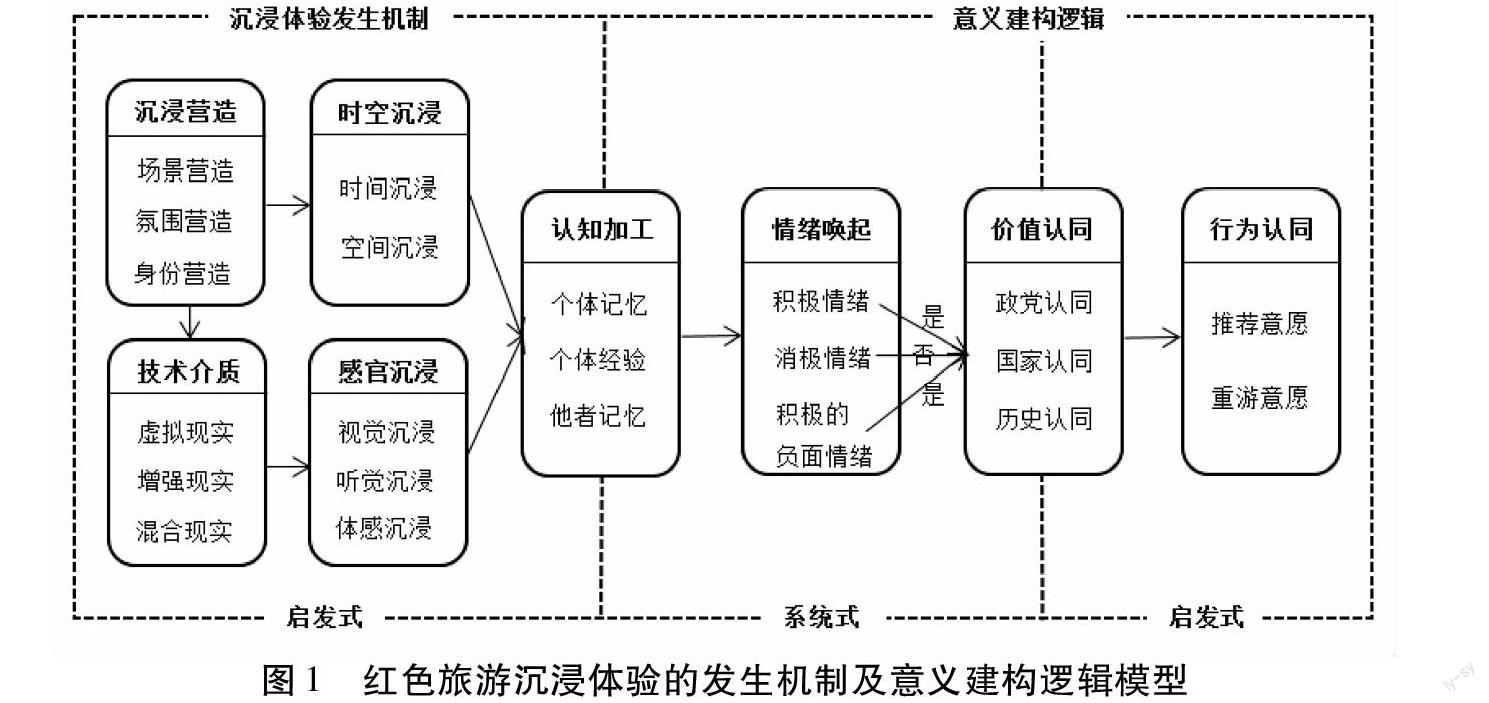

(三)选择性编码

选择性编码是将已有的主范畴凝练为一个核心范畴,建立核心范畴、主范畴、范畴之间的联系,从而发展理论框架。经过结构识别,本研究确定核心范畴为“红色旅游沉浸体验”,并通过故事线对主范畴之间的联系加以说明、验证和补充,即:在沉浸式红色旅游情境中,沉浸营造和技术介质带来游客的时空沉浸和感官沉浸,在此基础上经过个体内部的认知加工,引发积极情绪、消极情绪、积极的负面情绪,实现对政党、国家、历史的价值认同,进一步产生推荐和重游的认同行为。基于“启发式—系统式—启发式”的理论逻辑,本研究构建了红色旅游沉浸体验的发生机制和意义建构逻辑的整合模型,见图1。

(四)饱和度检验

为确保研究的科学性和有效性,本研究采用多种方法进行饱和度检验。首先,两位研究人员独立编码并对结果进行对照,检查是否有遗留和提取错误,对存在异议的编码进行探讨、返回文本检验;其次,对随机抽取预留的43682字数据文本进行三级编码,对编码、编码关系、现有理论饱和度进行检验;最后,从小红书上采集最新的5篇游记文本,检查是否浮现新的范畴和概念,进一步检验所构建模型的理论饱和度。结果表明,红色旅游沉浸体验的生成机制及意义建构逻辑仍在本研究已有的核心范畴内,未发现新的主副范畴和关系,因此所得编码已趋近饱和。

五沉浸式红色旅游的发生机制及其体验的意义建构

(一)沉浸式红色旅游的发生机制:启发式

1.沉浸营造:红色旅游的叙事空间

叙事是内容营销的核心,“讲好故事”是传播文化和精神的重要手段①。但传统红色旅游略带沉重气氛的政治说教形式使其影响力大大减弱②,将红色文化、革命精神与故事进行有机融合可增加其吸引力。因此,沉浸营造旨在创设一个情境化的叙事空间,打造红色历史、红色人物、红色精神融合的场所空间。营造情境的建筑、气氛、身份等,可增加代入感和历史鲜活感,使游客在旅游体验中加强与红色历史的共通性,满足个体寻根溯源的天性③。

(1)场景营造。场景空间是红色旅游的重要载体④,是为突出红色历史故事而设计的“自然”的环境,是游客产生沉浸感的基础。东方欲晓将园区分为六大历史主题区域,各区域均有符合主题的复原建筑物,“圆明园外面的造景很是壮观……花坛造型都还原了圆明园的绿化”,这些科学化、精细化的场景布局促进游客与历史的互动,增强观看感受。更为重要的是园区的主题是按照历史发展进程排列的(鸦片战争到近代),构成一个小范围的流动空间,感受不同的革命精神,游客体验后可形成一种共通的场所精神。

(2)氛围营造:氛围指身边有感觉的环境,游客购买的旅游产品既包括可感知的具体实物,也包括氛围、精神等隐性部分①,但此部分常常被忽略。营造景点氛围能不断刺激游客的感官和情感感受(服务、人际互动),使其获得亲切感,达到强化感知和体验的目的。“园区的背景音乐完美与建筑风格对应,让人留恋于中国近代社会的峥嵘岁月中”“满墙的老照片很有情怀”。场景营造为游客的氛围感知提供硬件环境,音乐、标语、生活场景等提供软件要素,二者相互配合,共同强化红色主题公园的场所氛围,不仅满足了游客沉浸式体验的需求,也保证了旅游体验“真实性”的要求。

(3)身份营造:“扮演”行为在主题公园中尤其重要②,在红色旅游中存在他者扮演和自我扮演的行为。首先是工作人员身着契合主题的服饰积极与游客互动,使其产生身临其境的感受;而更加符合体验经济特征的是游客自发地扮演行为,游客行走在原始建筑的街道中产生时间倒流的错觉,但自身现代化的衣着将这种错觉瞬时打破,为增加体验感、仪式感和真实性游客往往会换上符合情境的服饰,与空间、事物、他者的互动中发现扮演的乐趣,进而投入更多的情感。“换上一套喜欢的旗袍穿梭在上海街、香港街中……演员们身着旗袍跳起舞步,分分钟穿梭到那个先辈奋斗的年代”。

2.技术介质:红色旅游的叙事媒介

数字化使人们“看”和“思”的方式悄然改变,众多旅游景点都在寻找文化和数字的交融,利用VR、AR最新的“沉浸式”技术,采用第一人称视角的虚拟现实环境,创新文化符号、文化基因的呈现方式,让人产生强烈的临场感和认同感③。红色旅游主题公园的叙事通过技术、图像、表演等形式,将文化叙事空间和虚拟场景空间无缝衔接,提供丰富逼真的多感官、多维度的数字化体验,与游客产生更多的连接。园内的《飞翔》采用大型球幕影院,游客以飞行员的视角观看祖国的山河及超级工程;《铁道游击》采用4D Ride技术,使游客亲身参与惊险的战争场面;《圆明园》将三维特效、建筑投影、真人表演巧妙结合,生动重现圆明园之美,让游客目睹“万园之园”曾经的旷世盛景。可见,技术的创新为游客带来与传统二维阅读空间完全不同的视角和新奇的感官体验。

3.时空沉浸:红色旅游的叙事成效

通过情境营造和技术介质的结合,使游客产生身处与现实世界不同的另一空间的错觉,分不清现实和真实世界,享受身临其境之感,“电影和真人傻傻分不清楚,直到最后演员谢幕,才发现是真人、电影、特效结合在一起”。另一方面场景的真实性和强烈的故事性使游客感觉不到时间的流逝,“一个多小时不知不觉就过去了”,甚至有种时间的穿越感,“好像真的经历过那个年代一样”,产生时间和空间层面的沉浸。

4.感官沉浸:红色旅游的叙事成效

先进技术使得游客的感官沉浸成为可能,沉浸式红色旅游注重情景还原,游客通过多种感官体验、角色扮演、人机互动等方式获得沉浸体验①。方特东方欲晓使用4D裸眼、球幕影院等技术和设备提供视觉体验;利用环绕声声学提供听觉体验;利用轨道、轮船、悬空座椅等,提供逼真的下坠感、失重感、摇晃感等体感体验,使游客拥有长久地记忆“仔细感受发现脚下还有风吹来,自身各个感官系统都沉浸其中,仿佛坐在飞鸟身上”。显然,整个主题公园创造的红色文化情境和叙事性故事的呈现,提供了多种感官的沉浸感和耳熟能详的故事情境,两者相辅相成,成功紧密了与游客的关联。

综上,沉浸营造和技术介质给游客带来时空沉浸和感官沉浸,加工过程符合双系统理论中的系统1,即获得感官体验的过程是一种启发式加工过程,不需要个体过多的认知参与,是一种感性的思考过程。

(二)沉浸式红色旅游体验的意义建构:系统式

“建构”意为构造、建造,起初用于建筑行业中,后被借用于文化研究领域,即在已有的文本上,建构起一个分析阅读的系统或解析文本的脉络,以便更好地拆解文本背后的意识形态,发挥人在认知事物过程中的能动性②,但上述阐释并不涉及个体心理的能动过程。而本文所指的“意义建构”更多则为心理学层面的建构主义,它由认知心理学家PiagetJ提出,认为主体对客体的认识是一个能动的、活跃的建构过程,具有重建性的特征③。传播学家Dervin B在此基础上提出以使用者为中心的意义建构理论,认为“意义建构是人类认知与信息行为过程的有机结合”,强调信息是主观的、是由个人建构而成的,而不是传递得来的④。之后,Dervin B又将此概念进行细化,提出“意义建构是指人们赋予经历意义的过程。”⑤综上,本研究认为意义建构是个体对信息进行处理或设计的过程。

通过对数据文本解析后发现,沉浸式红色旅游体验的意义建构主要从以下三个方面来实现:第一,基于沉浸营造和技术介质的时空沉浸和感官沉浸,经过个体认知加工,唤醒记忆和情绪,引发情感共鸣;第二,在旅游体验中,通过演绎、互动的形式将红色历史近距离呈现在游客眼前,激发个体的政党认同、国家认同和历史认同;第三,基于游客在网络或现实空间中的推荐行为,推动红色历史的情感传递。

1.认知加工

感官沉浸是意义建构的前提,可以唤醒人的认知和记忆?。个体接受外部环境及感官刺激后会调动认知、经验等调节自身对刺激的反应⑦,与原有的红色记忆进行联结,对情境事件和自我关系产生认识和思考,引发对历史事件、红色人物的不同情绪。文本发现游客通过以下三种途径对刺激物进行加工,一为个体记忆,如:“老人看完演出很有感慨,找到了记忆里的共鸣”;二为个体经验,如:“可能是小时候课本带来的情怀,总希望圆明园能复原”;三为他者记忆,如:

“在复原的建筑中听爸妈讲述之前的生活景象,别有一番风味”,从而唤起个体积极情绪、消极情绪、积极的负面情绪,这是一个对外部刺激进行加工处理进而唤起游客情绪的中介过程。

2.情绪唤起

情绪是人心理活动的外部表现,是个体对周围环境和事件信息进行认知加工、评价后的结果

①。一方面个体在不同情境中加工信息会产生不同的情绪,另一方面因个体经历、认知的不同,即使在同一情境中个体情绪也会存在差异。分析文本发现,在沉浸式红色旅游情境中游客存在三种不同类型的情绪状态。

(1)积极情绪。反映个体在体验中积极感觉的强烈程度,在沉浸式红色旅游中积极情绪均由游客的直观感受引起,如:感动、震撼、缅怀、敬畏等。其中,敬畏情绪尤为突出,它是社会诱发情境(红色事迹、民间轶事等)和物理诱发情境(红色遗迹、红色人物等)直接作用于感官系统的结果,游客在园内感知社会诱发情境的传奇性及物理诱发情境的真实性、神圣性,产生心理上的渺小感,加深对革命先辈的敬畏之情,进而正向影响其对政党和国家的认同②。“看到杰出女性面对酷刑毫不畏惧,顿生敬畏之情,那句‘只要我们还记得,他们就还活着使我久久不能忘怀,不敢忘记他们的付出。”

(2)消极情绪。反映个体在体验中消极或厌恶感觉的强烈程度,此类情绪来自园内的设施设备、服务质量、排队等候等外部因素,如:无聊、物低所值、失望等。其中,工作人员的服务态度和排队等候的时间长短是主要起因,“服务态度非常差劲”“未限制人数排队时间3—5小时,体验感极差”,这类情绪对游客体验的整体满意度产生负面影响,不利于游客的推荐和重游意愿,一定程度上影响其旅游体验的意义建构。

(3)积极的负面情绪。本研究发现红色旅游情境极易唤起游客积极的负面情绪,如悲伤、惋惜、沮丧等,这类情绪源于游客对刺激物的认知评价及对当今生活与自我的思考、反思,“致远号就这样在甲午战争时沉没海底,令人扼腕叹息”,并引发个体与革命英烈的时空对话“邓世昌带着大家一起和日军同归于尽的时候心里在想什么呢,现在中国已经做到了航海世界第一,要是你看到会很欣慰吧”。更为重要的是,这类情绪按类型隶属负面情绪,却能产生正面、积极的效应,促使游客积极态度和行为的出现。“感受英法联军当初对我们犯下的罪行,更坚定了我辈奋发向上的决心”,这也是红色旅游与其他旅游情境的最大差异,此结论与刘欢等③学者的研究保持一致。

3.價值认同

心理学认为情绪是影响个体行为态度的重要因素④,情绪评价理论也表明游客被唤起的情绪将引发特定的个体意愿和行为态度③。因此,本文认为红色旅游者被唤起的情绪将引导个体的行为态度。

(1)政党认同。政党认同是一种较高层次的认同⑥,是政党成员及公民在政治、社会生活中产生的思想、情感、意识方面的归属感及行为表达⑦。习近平指出红色旅游应特别发挥好在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育方面的重要作用,可见红色旅游不仅是“爱国教育”,更是“爱党教育”的主要途径,游客在旅游体验中获得政治知识,建构自己的政治认同,重塑价值观念。园内《中帼》呈现秋瑾、赵一曼、刘胡兰等“为新中国革命牺牲的伟大女性共产党人”的传奇事迹,使游客了解建国的艰辛;《突围》和《铁道游击》以强互动形式让游客与革命烈士并肩作战,加深其对抗日战争等真实历史和共产党人革命精神的认识,实现游客与历史精神的融合贯通,获得感恩、钦佩、拥护等正面的政党认知,并引发游客积极的政党情感,从而承认共产党执政的合法性。“感受到了共产党人深沉的爱国情怀和为家国献身的悲壮,爷爷说要支持共产党呀,他们为了新中国太不容易了”。柴宝勇①认为狭义的政党认同包括政党认知、政党情感、政党评价和认同行为四个维度,但分析文本后发现,游客通过旅游体验确实可以获得正面的政党认知和政党情感,然而对基于执政能力、业绩考量的政党评价并未有丝毫地提及,原因可能是游客并没有将政党认同细分为上述维度,而是将其作为一个整体去感知,也可能是因为沉浸式红色旅游不能引发游客对政党的积极评价。除此之外,认同行为在文本数据中也未发现,因为评论游记只是对游客当下体验的描述,认同行为则是在以后政治生活中开展的政治实践活动(如入党),因此沉浸式红色旅游对政党评价和认同行为的影响还需进一步通过访谈进行求证。

(2)国家认同。国家认同是公民对自己归属哪个国家的认知以及对本国文化、信念等的热爱与认可②,是公民凝聚力的重要体现,是一个国家得以存在和长治久安的前提。园内《飞翔》带领游客俯瞰祖国大好河山和超级工程,使游客在体验技术的同时实现物理层面的国家认同;《岁月如歌》以不同时代的经典歌曲带领游客细数建国以来每个年代的标志事件(改革开放、举办奥运等),使游客在体验中自觉融入再造与重构的场景,加深对祖国发展历程的认知,引发老中青三代人的记忆共鸣;《东方欲晓》再现我国1840年以来不断崛起的曲折路程和伟大成就,建构个人对国家的认知(伟大)并激发爱国情感,为自己身处中国而自豪,形成一定程度的国家认同。“看到中国从一个被压制被欺负的弱国到去年GDP冲到世界第二的强国,激动地流下泪水”。除体验项目外,游客穿梭在以古代人文科技为主题的街道时,“看到四大发明、地动仪、纺织技术等我国古代智慧的结晶”,形成浅层次的文化认同。有趣的是,游客在体验过程中会不自觉地与迪士尼做比较,大多数认为东方欲晓的项目故事性和体验感更强,“个人认为比迪士尼的好看,因为全是自己国家的美景”,激发强烈地归属感和认同感。

(3)历史认同。历史认同的基础是个体脑海中有历史记忆③,园内项目始终贯穿红色历史的主题,唤起游客以往的记忆并共同建构新的历史认知与记忆。游客在体验项目的同时加深对历史的了解、亲近历史、融入历史,“一圈玩下来就像是复习历史书的知识点一样”,并从中得到教育和感悟“铭记历史,勿忘国耻,吾辈志强”,激发使命感和责任感,进而传承历史“应让孩子了解我国的近现代史,传承历史是每个人的使命”。从文本中还发现,游客在回顾历史的过程中,尤其是看到过去的苦难生活和先辈的艰辛时,无意识地会与当前生活相关联形成古今关照,随后产生一定的幸福感和珍惜当下的感悟“体会到当时英雄们的不容易,我们要珍惜今天的幸福生活”。

综上,可以看出,价值认同需通过个体认知加工和情绪唤起来实现,加工过程符合双系统理论中的系统2,即旅游体验意义建构的过程是一种系统式加工过程,需个体主动参与调用认知资源,是一种理性的思考过程。

(三)意义建构的外显:启发式

习近平曾强调“教育实践活动要内化于心、外化于行”①,红色旅游作为教育活动的途径之一,也应遵循这一原则。由文本可知沉浸式红色旅游的“外化于行”指行为认同,表现为游客的推荐意愿和重游意愿,游客在感官沉浸的基础上进行一系列心理反应,实现对政党、国家、历史的认同,进而愿意重游“下次带着孩子一起来”或推荐给其他个体“这里真的还可以,这是游玩后我在好友群里发出的感慨”,共同接受红色文化的教育。值得注意的是,此行为认同专指近期行为,而远期行为的认同在文本中并未记载。

综上所述,行为认同依旧是旅游体验意义建构的有机组成部分,也是对意义建构结果的外显,“内化于心”的价值认同可以让“外化于行”的行为认同成为自觉②,不涉及游客过多的认知心理,因此又回到了旅游体验无意识地启发维度。另一方面行为认同是获得下一次沉浸体验的基础动机,本次体验的价值认同可以为下次的意义建构提供认知资源,行为主义理论也表明多次的刺激强化(认同行为)会促进个体实现价值认同。因此,行为认同对价值认同有着重要影响,它体现了旅游体验意义建构逻辑的循环往复,正是在这样的机制下,游客实现了从启发维度到系统维度再到启发维度并最后影响下一次系統维度的循环过程,进而实现由浅入深的沉浸式红色旅游体验,并最终超越环境刺激下感官沉浸的偏狭,实现旅游体验意义的逐步建构,从而加深价值认同的程度。

六研究结论与讨论

(一)主要结论

先进技术的广泛植入使红色文化高科技主题公园与传统观光式的红色旅游发展模式存在不同,游客的旅游体验及社会效应也因此存在差异,本研究借助扎根理论,以沉浸体验为立足点,融合双系统理论的“启发式”和“系统式”,通过对旅游者网络游记文本的解析,构建了红色旅游沉浸体验的整合模型,阐释了沉浸体验的发生机制及意义建构逻辑,得到以下几点结论:

第一,沉浸营造、技术介质、时空沉浸和感官沉浸是红色旅游沉浸体验发生机制的组成要素。其中,沉浸营造是外部情境要素,为红色旅游的叙事提供情境空间;技术介质是外部驱动要素,为红色旅游的叙事提供传播媒介;时空沉浸和感官沉浸是感知沉浸的具体维度,也是红色旅游叙事产生的成效。认知加工、情绪唤起、价值认同、行为认同是红色旅游沉浸体验意义建构的组成要素。其中,认知加工是内部驱动要素;情绪唤起是情绪体验要素;价值认同是心理沉浸要素;认同行为是知行合一要素。除此之外,本文发现红色旅游意义建构的过程实质为游客心理沉浸的过程。

第二,尝试性地构建了红色旅游沉浸体验的发生机制和意义建构逻辑的整合模型。发现技术支撑型的红色旅游,游客沉浸体验经历由感官沉浸到心理沉浸的转变过程,并涉及复杂的心理建构机制。具体而言,先进技术为游客带来感官上的刺激和好玩,即感官沉浸,但心理沉浸还需个体认知、情绪的交互影响,引发游客积极情绪和积极的负面情绪,才能充分发挥红色旅游教育性的本质。

第三,结合双系统理论,发现红色旅游的社会效应需经历“启发式一系统式一启发式”的循环发展,最终实现价值认同程度的提升。其中,感官沉浸维度对应启发式,心理沉浸维度对应系统式,行为认同维度又回到启发式,并对下次的系统式产生影响。在此发展模式中,不涉及过多认知资源的启发式在整个沉浸体验过程中发挥着重要作用,其中沉浸营造和技术介质是沉浸体验产生的物质基础,为游客的感知提供便捷,这与白懿晗

①的观点一致。除此之外,认同行为是“外化于行”的重要表现,是沉浸体验动态性必不可缺的组成部分,在这一方面,本文强调了红色旅游经历对价值认同的指导和回归。

(二)理论贡献

第一,运用网络文本资料进行扎根分析,明晰了技术支撑型的沉浸式红色旅游这一新兴发展模式的合理性,厘清了前人文献中对技术植入的理论争议。本研究发现先进技术的植入,是红色旅游产生良好社会效应的重要基础,传统红色旅游的发展模式已不能满足游客多样化的需求,而先进技术的植入大大提高了游客参与红色旅游的动机,为红色旅游教育功能的发挥提供机会和契机。

第二,细化了红色旅游的沉浸体验,回应了学者对沉浸体验的争论,完善了红色旅游沉浸体验研究的理论框架。现有红色旅游沉浸体验的研究仅用现象描述来说明沉浸体验对红色旅游的重要性,并没有对沉浸体验的具体维度进行深究,更没有仔细甄别沉浸式红色旅游的社会效应。而本研究构建了红色旅游沉浸体验的发生机制及意义建构逻辑的整合模型,系统地揭示了沉浸体验的构成要素及要素之间的逻辑关系。具体而言,本模型为探究技术介质、沉浸体验影响红色旅游的社会效应,提供了更完善的理论分析框架,有助于全面回答红色旅游沉浸體验是如何发生,具备哪些特征,如何影响社会效应,以及社会效应是强是弱等系列问题。

第三,基于双系统理论发现红色旅游体验各维度之间存在动态循环关系。相比于其他研究者的现象描述,双系统理论认为红色旅游沉浸体验的意义建构并不是简单受技术介质驱动的结果,而是认知、情绪交互作用的复杂过程,从心理学的角度探讨沉浸式红色旅游心理沉浸的过程机制,为研究红色旅游的社会效应提供了一个新的视角。同时查阅文献发现,此理论在红色旅游研究和沉浸体验研究中均未涉及,本研究拓宽了双系统理论的解释范围和力度,并对其进行了细化和充实,帮助我们更好地认识该理论。

(三)实践意义

第一,对红色旅游的可持续发展有借鉴意义。先进技术的不断革新和体验经济时代的到来,使传统的红色旅游发展模式已不能满足游客体验性的需求,而先进技术的适度植入会给游客带来不一样的观感效果。本研究以沉浸体验为出发点,兼顾了感官沉浸和心理沉浸,为红色旅游景区引进先进技术提供理论支持,发现技术植入过多或过少都会影响游客旅游体验的意义建构,因此红色旅游景区在营造红色情境时,应把握好技术植入的量,做到“适度适量”。一方面红色旅游情境中如果没有或只有较少的先进技术植入,就不能引发游客的旅游动机或导致体验感薄弱,更谈不上后续的价值认同;另一方面如果红色旅游景区在情境创设中过度强调技术的植入,追求场地的规模,忽视红色旅游内容本身,游客就会产生失望感、无聊感、焦虑感,很难唤起游客的积极情绪和积极的负面情绪,进而不能激发游客对红色价值观的情感共鸣,影响游客的心理沉浸和旅游体验的意义建构。

第二,揭示了文化旅游中一直存在的“隐患”。在文化旅游中,内容营销一直是重中之重,行业专家一直强调“内容为王”的开发原则,但在实践过程中要做到体验营造和内容传递两者完美的契合是极不容易的,致使很多景区只有形式没有内容。在分析文本过程中也发现,游客一直在强调故事性和内容的意义性,多数游客的心理沉浸主要还是通过内容来建构,先进技术虽然能给游客带来新奇、炫酷的感官盛宴,但内容的缺失使得游客在体验后缺乏思考,不能对其内心进行触动。因而,在以技术吸引消费者的同时,应深挖红色旅游的文化内涵,突出红色主题、坚守红色内容,以内涵丰富的文化内容唤起游客的记忆,从而加深游客对历史真实性的感知,为旅游体验的意义建构提供知识土壤。

(四)研究局限与展望

首先,由于文本资料来源于主流旅游网站及点评网站(携程、大众点评、小红书等)的游客评论和网络游记,样本具有特殊性,虽已达到理论饱和,但所构建的红色旅游沉浸体验发生机制及意义建构逻辑的整合模型,仍可能存在相关概念或范畴的遗漏。其次,由于游记是游客当下体验的记录,本文研究的行为认同只是近期行为,并未涉及远期的行为认同。为此,在未来的研究中,将会增加对游客的跟踪访谈和问卷调查,一为探讨是否存在相关概念或范畴的遗漏,以期检验或修正本研究构建的模型;二为证实沉浸式红色旅游体验对游客价值观的影响,回答到底是“玩后即弃”还是“内心触动”的困惑。另外,本研究对游客的社会身份、政治面貌、家庭背景未进行区分,一定程度上影响了研究结论的普适性,这也是下一步研究的重点和方向。

Occurrence Mechanism and Meaning Construction Logic of Red Tourism Immersion Experience From the Perspectiveof Dual-Process Theory

LUO Jing-feng,AN Hong

Abstract:It is particularly important to explore the problems hidden behind the implantation of advanced technologies in red tourism and tourists immersion experience.Based on dual-process theory,this study constructs a theoretical framework of the occurrence mechanism and meaning construction logie of red tourism immersion experience.According to the network big data,qualitative analysis was made on the tourism experience of tourists from Fante Oriental Yuxiao by using the rooting theory approach.This study found that:(1)technology implantation provides a material basis for the meaning construction of red tourists,and provides convenience for tourists to perceive;(2) the red tourists immersion experience can be divided into sensory immersion and psychological immersion, and individuals can identify with political parties,countries and histo- ry through the interaction of senses,cognitionand emotions;(3) red tourism immersion experience is a complex dynamic psychological change process from the occurrence mechanism to the meaning construction.This process achieves the red tourism immersion experience from simple to complex through the closed-loop cycle of inspiration mechanism,system mechanism and secondary inspiration mechanism,and finally transcends the namowness of sensory immersion under the stimulation of technical environment and obtains the gradual construction of the significance of tourism experience,so as to ensure the effective performance of the educational function of red tourism.The findings of thisstudy are helpful to provide theoretical guidance for the sustainable development of red tourism by clarifying the inner mechanism of the immersive red tourism experience mode.

Keywords:redtourism;immersiveexperience;occurrencemechanism;meaningconstruction;dual-process theory

【责任编辑:吴应望】