韧性城市与城市韧性发展机制

【摘要】城市系统正面临多维度风险带来的严峻挑战。韧性城市作为城市高质量、可持续发展的价值导向与行动路径,如何与城市规划、建设和管理有效融合成为亟待研究的重要问题。文章通过梳理国内外韧性城市的理论发展与实践演进,总结韧性城市建设与发展的迭代逻辑,指出城市韧性体现在目标适应性、能力系统性和过程持续性三个维度。在此基础上,探索韧性城市建设与治理的创新机制,即“适应性主动循环机制”“全要素韧性耦合机制”“全过程动态响应机制”;并从建立“发展—安全”共构的韧性发展模式、探索“时间—空间”交融的韧性发展策略、实施“行动—治理”契合的韌性发展路径三个方面,提出城市韧性发展的价值体系、策略选择与行动路径。

【关键词】韧性城市 灾害风险 城市韧性发展

【中图分类号】D632.5 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.1112.004

引言

应对风险的响应能力是城市高质量建设与发展的重要表征。现代城市正经历多维度、多类型的灾害风险所带来的严峻挑战:气候变化深刻影响人居环境,极端天气灾害严重威胁人居安全与生态安全;新冠肺炎疫情全球蔓延,城市生命安全、经济活力与社会稳定承受极大冲击,公共卫生安全防控策略正在重构城市与社区治理体系;国际形势错综复杂,不同类型的复杂冲突持续诱发城市社会生态失稳。全球城市正面临着内外部系统、环境、结构、要素日趋复杂的变化,不确定性与非传统威胁逐渐增加,但与此同时,现代城市也迎来了通过自我修正、主动适应、创新迭代加强风险防控能力的重要契机,提升“城市韧性”成为破解这一问题的关键路径。

作为“韧性”的外化表征,面对不确定扰动的适应调整能力也逐渐成为城市工作各个维度的关键价值导向,如何将其有机、有效地融入城市规划、建设和管理,并将“安全韧性”内化为城市发展的价值模式,是全球城市亟待解决的问题,也必将深刻影响现代城市的未来发展趋势。

21世纪伊始,众多国际组织和研究机构开始关注并研究“城市韧性”,2005年,世界减灾会议将“韧性”纳入灾害议程;2010年,地方可持续发展协会(ICLEI)开始每年举办“城市韧性和适应力”全球论坛;2011年,联合国减灾署(UNISDR)发布报告《使我们的城市更具韧性》。自2017年起,全球很多国家和城市先后发布了聚焦“城市韧性”的总体规划和专项规划,包括纽约、伦敦、首尔、香港、北京等国际重要城市。2021年,中国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,首次以国家规划的形式提出建设韧性城市。

当前,规划与建设“韧性城市”,通过科学手段增强人居环境系统韧性,探索城乡韧性发展的实现机制,已经成为国内外学界、业界、政界应对城市灾害风险防控的共识。

韧性城市理论与实践衍化历程

“韧性”概念的引入与衍变:从“工程韧性”到“生态韧性”,再到“演进韧性”。“韧性”起源于机械工程领域,用于描述材料应对外部冲击的抵抗能力与复原能力。随着时代变迁与学科融合,“韧性”概念也被拓展至其他领域:1973年,加拿大生态学家霍林首次将韧性引入生态学,用以定义生态系统受到扰动后维持稳定状态的能力;20世纪90年代后期,生态环境学者和社会经济学者开始关注韧性问题,研究逐渐从自然生态学拓展至社会生态学领域。与此同时,城市规划学者也认识到城市系统应加强面对灾害风险的响应能力,进而将“韧性”引入城市研究中。

在“韧性”概念由机械工程向城市规划迁移的过程中,经历了从“工程韧性”到“生态韧性”,再到“演进韧性”几个阶段。“工程韧性”反映物理性能,表征单一稳态下的系统恢复力;“生态韧性”将扰动视为学习机会,强调系统经历重大扰动之后保持稳定的能力;而“演进韧性”则关注系统的动态变化,强调在系统稳态维持过程中的自组织和适应能力,其概念契合现代城市面对复合多元风险的学习性、适应性、动态性响应要求(详见表1)。

“韧性城市”理论体系的形成与发展:概念迁移结合传统智慧。随着“韧性”概念引入城市规划学科,国外学者将其与城市规划本体的环境保护、城市安全等思想结合,逐步建构出“韧性城市”的理论体系。这一思想萌芽可溯源至《雅典宪章》《马丘比丘宪章》等早期纲领性文件,对城市分区、环境污染等问题的关注,展示出对城市韧性的启蒙认知;而后众多学者从复杂系统科学、生态环境保护、城市安全体系、防灾减灾规划、公众参与机制等方面讨论城市规划与治理的持续性和适应性,这些探索对韧性城市理论的形成发挥了重要作用。

我国有关人居韧性的思想则可追溯到更早以前。中华传统智慧中蕴含着丰富的灾害治理的价值观与方法论,与新时代的规划技术体系相结合,对认知和应对城市风险、建构可持续的人居系统具有重要意义。其中,“天人感应”与“道法自然”的哲学观,以及“天地人三才共生”的系统观,强调城市建设与发展需要把握自然规律、要素格局与人地关系,通过“知天时、识地利、晓人和”来应对风险以实现包容与适应的韧性发展;“疏川导滞、钟水丰物”的灾害治理策略体现传统智慧在空间格局韧性优化方面的价值观,强调“因势利导、顺其自然”;而《黄帝内经》中“上工治未病”的思想则可延伸至城市系统,应用于风险评估、监测与预警的全系统建设。

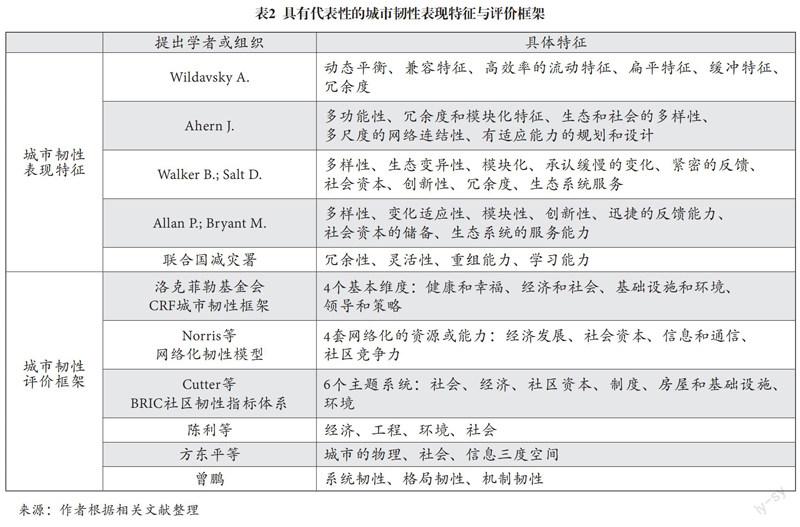

汇集古今中外的人居韧性思维与韧性智慧,国内外学者提出了多种基于“韧性城市”理念的评价体系和发展框架,勾勒出城市韧性特征的表现维度,其中共性特征包括系统性、多样性、冗余性、连接性、灵活性和适应性等(详见表2)。对城市韧性水平的科学量化评价主要从对象的韧性构成要素、韧性发展特征和韧性阶段过程三个方面展开。其中,代表性的有洛克菲勒基金会提出的CRF城市韧性框架,包括健康和幸福、经济和社会、基础设施和环境、领导和策略四个基本维度;Norris等提出的网络化韧性模型;Cutter等提出的社区韧性指标体系等;陈利等从经济、工程、环境和社会四个方面构建城市韧性评价体系;方东平等从物理、社会、信息三个角度提出“三度空间下系统的系统”的理论框架;曾鹏结合中国传统智慧提出韧性城市的“系统韧性”、“格局韧性”和“机制韧性”三个建设与发展维度。总而言之,既往城市规划思想与“韧性”概念有机结合,使“韧性城市”理论能够不断优化完善和创新发展。

韧性城市实践逻辑的升维与迭代:强化系统性、适应性与持续性。在韧性城市理论体系的支撑下,面对城市风险防控压力的日益增强,世界各地的国家和城市结合在地特色,不断探索“韧性城市”的规划、建设、管理的实践路径。其实践方向趋向于寻找适应城市系统所面临的短期极端冲击、长期持续扰动和致险环境威胁的常态化方法。许多国家和城市已经出台相应的规划指南,并形成较为完善的行动方案;国内“韧性城市”建设相对起步较晚,但通过借鉴国际经验已在部分地区展开实践探索(见表3)。

通过世界各地的不断探索,韧性城市建设与治理的实践体系开始逐步实现升维和迭代,主要从“目标”(风险应对、社会经济发展、城市安全、生态环境、管理体制)、“能力”(稳定能力、恢复能力、适应能力)与“过程”(灾前预防、灾中应对、灾后恢复)三个维度展开,并不断创新发展,探索新的实践逻辑:从单一防灾减灾的被动技术应对到复合社会生态的主动体系构建,再到城市综合能力的积极价值导向;并从注重瞬时的灾害抵御逐渐过渡到阶段性乃至常态性的灾害响应与适应。因此,新时期韧性城市建设与治理的价值映射与逻辑转向主要体现在以下三个方面(见图1)。

①适应性思维。面向短期极端冲击、长期持续扰动和致险环境威胁,需要以适应性思维应对常态化的不确定性。具体来看,将应对风险视为系统的一部分,视扰动为动态常态;放弃追求简单的平衡状态,强调自组织、自适应,强调学习和创新能力,以及持续不断的动态调整能力。

②系统性思维。应对风险的“全域、全维度、全要素”系统性响应,韧性城市需要城市功能和要素实现多样性、混合性、兼容性与连通性,并通过多尺度的空间组织与网络连接来分散和稀释风险。

③持续性思维。聚焦灾前、灾中、灾后的风险作用全过程,以及规划、建设、管理的城市管控全过程;建立动态的、持续的发展观,超越单一时间节点的能力与状态,强调适应性循环和跨尺度的动态交流效应,以建立各个阶段并重的城市韧性稳态持续过程为目标。

韧性城市的建设与治理实践统一了城市应对长期压力和短期冲击等常态化不确定性风险的适应性;包含了全域、全维度、全要素城市韧性能力建构的系统性;组织了城市在灾前、灾中、灾后全阶段以及规划、建设、管理全过程动态响应的持续性;形成塑造韧性城市建设与治理机制的关键内容。

韧性城市建设与治理机制

基于学习与创新反馈能力建立适应性主动循环机制。适应性主动循环机制是指城市系统在应对冲击和扰动时主动适应并动态调整的机制,使城市在逆境之后能够迅速恢复,甚至反弹与提升。当前,城市面对的灾害风险类型越来越多样化,且表现形式与作用机理不断变换,呈现越来越强的不确定性;城市韧性建设如果仅从相对静态的工程维度进行补强优化,则难以应对复杂多变的风险环境。因此,应对不同维度和类型的灾害冲击,建立主动循环响应的风险防控机制对于提升城市韧性而言至关重要。

城市系统的“主动循环机制”包括“循环机制”与“适应机制”两个方面。一是“循环机制”驱动系统通过从既往灾害作用的压力、反应与恢复的循环过程中获取经验并提升能力。循环过程基于系统要素的学习和创新,来不断强化和提高应对未来压力与逆境的能力和加速恢复的能力。二是基于循环机制,系统与风险的相互作用在经过一次次的循环提升后,形成适应性的容错机制,即“适应机制”。城市系统因而可以逐渐将灾害风险视为系统的常态变量,增强与风险共存的能力。

适应性主动循环机制使城市系统能够通过自组织、资源创新性利用等方式,主动适应各种外部冲击及新环境条件。从这个角度来说,韧性并非城市要达到的某种最终状态,而是一种动态进化的过程,通过系统的主动学习、积累实现可持续提升。

基于子系统防御与恢复能力建立全要素韧性耦合机制。全要素韧性耦合机制是指将应对单一风险源的城市子系统的韧性提升策略进行有机统筹的实施机制。完整解析多类型灾害风险的协同发生机理和各类要素韧性能力的交互提升机理是其实施基础,进而建立应对多维度复合风险的全要素韧性耦合机制。

城市是一个由多维要素集合而成的复杂有机整体,各类要素在城市空间中有机组合形塑城市的人地关系、空间格局、设施配置;其流动机制则外化为城市流的形态属性及治理模式。城市系统中不同维度的各类要素的韧性增强是城市整体韧性提升的基础。已有研究从不同角度提出了构建韧性城市所需要具备的多元韧性:面向城市发展的功能目标,Jha等(2013)认为城市韧性有四个主要的组成部分,即基础设施韧性、制度韧性、经济韧性和社会韧性;基于城市系统的自我调整能力,仇保兴(2018)将城市韧性分为结构韧性、过程韧性、系统韧性三个层面;刘彦平(2021)结合中国288个城市的韧性测度研究提出文化韧性、经济韧性、社会韧性、环境韧性与形象韧性五个维度来反映韧性城市建设的现状及未来发展趋势。

综合来看,城市韧性既体现在结构韧性、空间韧性、设施韧性等硬件方面的城市建设系统韧性,也体现在社会韧性、组织韧性、经济韧性、文化韧性等软件方面的城市治理体系韧性,是一个涵盖全要素的软硬结合的系统韧性体系(见图2)。城市韧性的提升应从全域全要素出发,全面开展政策制度、社会经济、空间环境、设施功能等多维一体的系统优化提升,通过统筹设置和机动调配便捷冗余的空间资源与环境设施,作为城市韧性的功能基础;通过健全完善组织体系和动态监测风险管理,为城市韧性提供保障和支撑,共同推进城市韧性的提升。

基于持续反应与协同能力建立全过程动态响应机制。全过程动态响应机制是指应对灾害作用与系统响应的全过程的持續反应机制和动态调整机制。城市韧性不是“最终完成态”,而是一个“过程性”的时间函数,贯穿灾前的预警防御、灾中的应急抵抗、灾后的恢复和适应再造,包含灾害响应的全阶段,涵盖城市规划、建设、管理的风险防控全过程,是一种持续循环的全生命周期管控机制。而在这个持续作用与持续反馈的过程中,依据各阶段双向作用特征实现动态调整也是“动态响应机制”的关键能力。

全生命周期管控机制(见图3)所蕴含的动态性、持续性特征,要求统筹城市系统全要素韧性,分别通过“灾前预警—评估与规划”、“灾中应对—建设与统筹”和“灾后恢复—监测与管理”三个阶段的动态反馈来循环调整和修正。其中,灾前准备模块是未发生危机时的韧性设施建设与风险预警,包含规划的预防和准备过程;灾中响应模块是应对危机的应急管理与机动响应,重在响应速度和恢复效率;灾后恢复模块强调风险的监测与管理,是修复并构筑起更具韧性的城市的关键。

机制创新融合驱动韧性城市建设与治理。当前,灾害风险的多样化与复合化增加了城市建设与治理的难度。以往静态的线性思维和被动的刚性防御难以应对这一局面,需以过程为导向,将城市视为由工程、生态、社会韧性集成的有机整体,通过系统综合城市建设与治理以及全生命周期管控,形成城市风险共担、发展共参的共同体。

有机融合的三个创新机制(适应性主动循环机制、全要素韧性耦合机制、全过程动态响应机制)将成为城市韧性建设与治理的重要支撑。推动城市从更深层次优化组织结构和要素配置以提升应灾响应能力;并从更高维度容纳、适应风险,建立与风险包容、共生而后化解的智慧体系。兼顾长期持续扰动和短期极端冲击的影响;以系统性架构整合城市建设和治理系统的全要素统筹应对措施;通过螺旋循环和累积增强适应性提升城市韧性能力。因此,韧性城市发展机制可以被概括为具备常态适应、系统冗余、持续循环等韧性特征状态的“远近兼顾—平灾并重—软硬结合”同构的系统作用机制(见图4)。

城市韧性发展的价值、策略与行动

内化“安全韧性”为城市系统价值,建立“发展-安全”共构的韧性发展模式。随着“城市韧性”作为一种系统能力与城市本体产生越来越紧密的交融,其目标逐渐超越能力提升的范畴,变成一种城市发展的价值导向,牵引城市系统的资源要素配置与发展路径选择。

城市韧性发展是以安全、韧性、可持续为重要价值目标的发展模式。城市人地系统不仅具有抗冲击、自适应、易恢复的能力,更将“安全韧性”嵌入系统核心价值体系,形成能包容纠错、自我优化、主动创新的城市发展模式。该模式下的发展策略选择和行动路径规划将与安全韧性的价值目标共融共构。“安全”不仅是底线,而且是对“发展”形成正向推动的积极因素,“安全”与“发展”相互依托,相互成就。城市的人地关系、空间格局、资源配置、设施建设、要素流动、治理运营都在“发展—安全”融合互促的体系下组织安排。我国当前以生态文明建设为核心的国土空间规划体系改革正是体现了这样的价值理念,生态安全、粮食安全、人居安全成为最重要的规划目标,“保护”与“发展”不再是对立的命题,而是相互支撑、有机融合的哲学观念和科学手段,使自然资源保护与利用能够有机融合、国土空间要素实现科学配置。

统筹“全域、全要素、全过程”,探索“时间—空间”交融的韧性发展策略。探索城市韧性发展模式下的策略选择是将价值观传导实施的重要途径,促使安全韧性作为城市发展的正向推动力。而关注局部空间范围、单一要素维度、单一时间节点的韧性发展策略往往难以充分发挥其引导作用,局部韧性能力也难以替代整体韧性发展的价值诉求。因此,必须统筹安排空间维度和时间维度的多元城市资源,聚焦同一价值目标,建立资源网络化的韧性提升路径;强化系统各个维度、各个时序的功能多样性和系统连通性,通过冗余度、兼容性提升复杂网络的韧性,在危机之下提供多种解决问题的功能选择,提升系统抵御多种威胁的能力,最大限度地实现城市韧性发展的愿景。

在时间维度上,聚焦灾害风险的作用周期,包括灾前预警、灾中应急、灾后恢复的全阶段,以及基于灾害作用周期的有机循环提升。需建立贯穿全时序的韧性发展策略,科学衔接御险各个阶段的特征、评价、响应与经验,将韧性发展作为系统动态响应的内化属性,强化持续不断的调整与应对能力。

在空间维度上,建立城市全域统筹机制,覆盖建成环境全要素,有机协同房屋建筑、地表覆被、基础设施、公共服务、河流水系等各要素类型。面对韧性发展的目标和框架,实现科学评估、模拟和配置组合,增强鲁棒性与冗余度、提升兼容化与联通性、科学设置各类缓冲区域、促使要素高效率循环,建构有效的御险环境,达到韧性发展的目标。

面向“多主体”共治共建,实施“行动—治理”契合的韧性发展路径。韧性发展的效率及质量有赖于空间规划、建设行动与运行管理的良好衔接与协调统一,以及政府、社会组织和城市居民应对风险的存续能力。因此,韧性发展模式的实施需构建一个可以调动和协调多方力量的行动框架,通过明确和协调各个阶段不同主体的诉求与责任,共商共治共建,建立“行动—治理”契合的韧性发展路径,共同推进城市韧性的有效实施和可持续发展。首先,推进各级政府应灾管理机制改革,建立扁平化的治理架构。各级政府应在应灾过程中承担主导作用,通过建立动态应急信息综合平台,综合调配城市资源,合理配备应急设施和专业人员,来强化城市韧性应灾管理机制。其次,积极发挥社会组织的重要力量,建立多元化的治理体系。社会组织可以借助其形式多样、机制灵活、业务全面、资源丰富的优势,为韧性城市的建设提供资本支持、安全监测、技术咨询和宣传科普等服务。最后,鼓励居民积极参与韧性城市建设。要激发城市居民的主体意识和积极性,开展韧性科普讲座,培育居民安全意识和应灾能力,以推进城市形成可持续、自组织的长效韧性运维机制。

结语

当前,我国正处于发展转型的关键时期,面临复杂多变的外部环境和内部压力,城市系统的复杂性和脆弱性大大增加,韧性城市作为城市安全的核心目标和高質量发展的重要表征,是新时期我国解决城市可持续发展问题的重要共识和路径选择。以“安全韧性”为城市发展的价值导向,基于全生命周期的时序架构和全维度要素的对象系统,解析韧性城市的建设与治理机制,以“韧性”为价值目标进一步探索城市发展机制、行动路径与实践模式,是未来城市研究的重要趋势。

(天津大学博士研究生任晓桐对本文亦有贡献)

参考文献

Holling C. S., 1973, "Resilience and Stability of Ecological Systems", Annual Review of Ecology and Systematics, pp. 1-23.

Pickett S.; Cadenasso M. L.; Grove J. M., 2004, "Resilient Cities: Meaning, Models, and Metaphor for Integrating the Ecological, Socio-Economic, and Planning Realms", Landscape and Urban Plan, 69(4), pp. 369-384.

Clout H., 2007, "The Resilient City: How Modern Cities Recover From Disaster", Journal of Historical Geography, 33(2), pp. 458-459.

邵亦文、徐江,2015,《城市韧性:基于国际文献综述的概念解析》,《国际城市规划》,第2期,第48~54页。

杨秀平、王里克、李亚兵等,2021,《韧性城市研究综述与展望》,《地理与地理信息科学,第6期,第78~84页。

Norris, F. H., et al., 2008, "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness", American Journal of Community Psychology, 41(2), pp. 127-150.

Cutter S. L.; Barnes L.; Berry M., 2008, "A Place Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters", Global Environmental Change, 18(4), pp. 598-606.

許婵、文天祚、刘思瑶,2020,《国内城市与区域语境下的韧性研究述评》,《城市规划》,第4期,第106~120页。

Walker B.; Salt D., 2012, Resilience Practice: Building Capacity to Absorb Disturbance and Maintain Function, Washington: Island Press.

Wildavsky A., 1988, Searching for Safety, Vol.10, New Jersey: Transaction Books.

Ahern J., 2011, "From Fail-Safe to Safe-to-Fail: Sustainability and Resilience in the New Urban World", Landscape and Urban Planning, 100(4), pp. 341-343.

Allan P.; Brgant M., 2011, "Resilience as a Framework for Urbanism and Recovery", Journal of Landscape Architecture, 6(2), pp. 34-45.

倪晓露、黎兴强,2021,《韧性城市评价体系的三种类型及其新的发展方向》,《国际城市规划》,第3期,第76~82页。

罗紫元、曾坚,2022,《韧性城市规划设计的研究演进与展望》,《现代城市研究》,第2期,第51~59页。

陈利、朱喜钢、孙洁,2017,《韧性城市的基本理念、作用机制及规划愿景》,《现代城市研究》,第9期,第18~24页。

方东平、李在上、李楠等,2017,《城市韧性——基于“三度空间下系统的系统”的思考》,《土木工程学报》,第7期,第1~7页。

潘海啸、戴慎志、赵燕菁等,2021,《“应对气候变化的城市韧性与空间规划”学术笔谈》,《城市规划学刊》,第5期,第1~10页。

王鹭、肖文涛,2021,《刚性管制—弹性管理—韧性治理:城市风险防控的逻辑转向及启示》,《福建论坛(人文社会科学版)》,第5期,第167~175页。

王宝强、李萍萍、朱继任等,2021,《韧性城市:从全球发展理念到我国城市规划的本土化实践》,《规划师》,第13期,第57~65页。

季睿、施益军、李胜,2021,《韧性理念下风暴潮灾害应对的国际经验及启示》,《国际城市规划》,11月21日,第1~17页。

肖文涛、王鹭,2020,《韧性视角下现代城市整体性风险防控问题研究》,《中国行政管理》,第2期,第123~128页。

彭翀、郭祖源、彭仲仁,2017,《国外社区韧性的理论与实践进展》,《国际城市规划》,第4期,第60~66页。

邹亮,2021,《如何让城市韧性有为》,《城乡规划》,第3期,第1~7页。

Jha A K.; Miner T W.; Stanton-Geddes Z., 2013, Building Urban Resilience: Principles, Tools, and Practice, Washington D C, USA: World Bank Publications.

仇保兴,2018,《基于复杂适应系统理论的韧性城市设计方法及原则》,《城市发展研究》,第10期,第1~3页。

刘彦平,2021,《城市韧性系统发展测度——基于中国288个城市的实证研究》,《城市发展研究》,第6期,第93~100页。

责 编/张 晓

曾鹏,天津大学建筑学院副院长,教授、博导。研究方向为韧性城市与智慧规划、存量规划与城市更新、乡村发展与乡村规划。主要著作有《中华传统智慧引导韧性空间规划》《城市更新的价值重构与路径选择》《赞天地化育、参道法自然——探索科学与美学有机结合的国土空间规划技术范式》《新中国城市扩张与更新的制度逻辑解析》《关系视角下乡村空间认知与转型路径研究》等。