太湖流域土地利用变化及其对非点源污染的影响*

杨佳磊,张 瑞

(江苏海洋大学 海洋技术与测绘学院,江苏 连云港 222005)

0 引言

随着长三角地区经济的快速发展,太湖流域水环境污染问题日益严重,引起了人们的广泛关注[1-2]。目前工业点源污染逐步得到有效控制,而非点源污染已经成为当前水环境污染的最主要来源[3]。非点源污染的影响因素较多,土地利用被认为是影响非点源污染的关键因素[4-6]。土地利用方式与非点源污染密切相关,其中尤以耕地和林地与其关系最为密切。研究表明,农田排水是造成水体富营养化的主要原因[7],林地则对非点源污染具有显著的截留作用[8],土地利用格局的优化配置对非点源污染的控制有着重要的意义[9]。

太湖流域经济发达,人口密集,河网复杂。快速的城镇化进程导致土地利用类型发生了较大转变[10]。同时农业生产中化肥的大量使用,导致流域生态环境污染负荷日益加重,直接或间接地影响流域的水环境质量[11-13]。在流域非点源污染控制的计算方法中,输出负荷系数算法因其对数据的要求相对较低,计算结果精度较高,在较大尺度的流域污染负荷估算中有着较好的实际应用效果,目前已在国内外得到广泛应用[14]。荆延德等[15]、李政道等[16]、郝桂珍等[17]分别对南四湖、红枫湖、清水河流域的非点源污染负荷进行了估算及变化规律分析;李思思等[18]引入产污因子和截留因子校正非点源氮磷流失的空间格局;庞树江等[19]则通过回归树模型确定了主要污染源;Matias等[20]将输出系数模型应用于干旱地区,探究了磷来源及从陆地到水体的输出系数;Frink等[21]整理了美国东北部地区不同土地利用的N和P输出系数,并验证了模型的精度。

本文利用输出系数法,通过对太湖流域1980—2018年间土地利用类型变化及同期非点源氮磷负荷的影响进行研究,探讨土地利用变化对非点源氮磷负荷的影响机制,从而为太湖流域水环境治理提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

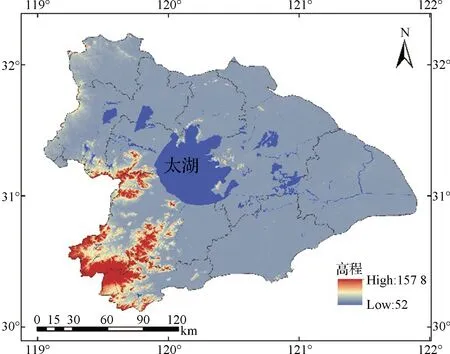

太湖流域北滨长江,南接钱塘江,东临东海,西以天目山、茅山等山区为界,流域总面积约3.68万km2。地形呈周边高、中间低的碟状分布,流域内最大高程500 m左右,西南低山丘陵区高程在12~32 m之间,中部平原区域高程一般低于5 m,沿江及滨海平原区域高程一般在5~10 m。太湖流域内河网密布,上游水系有苕溪、南溪和洮滆水系等,经望虞河、太浦河等水闸流出,与长江、黄浦江水道相通。流域内土地类型以耕地为主,主要农作物是水稻、小麦及其他经济作物。该研究区域地理位置如图1所示。

图1 太湖流域地理位置

1.2 数据来源及处理

太湖流域边界数据及1980年、1990年、2000年、2010年、2018年土地利用数据均来自中国资源科学与数据中心(https://www.resdc.cn)。其中土地利用数据分辨率为30 m,在ArcGIS软件中按照太湖流域边界裁剪而来。按照全国土地分类标准,将研究区域的土地利用类型分为6类:耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地。

1.3 数据分析方法

1.3.1 动态度分析方法 土地利用相对动态度不仅可以直观地反映某一土地利用类型相对于本身的变化速度和剧烈程度,也可以反映各土地利用类型的变化在区域变化中的贡献大小,衡量某土地利用类型的变化是否成为区域变化的主要类型。其计算公式为

(1)

式中:Bi为第i种土地利用相对动态度;Pi为研究初期第i种土地利用类型占研究区土地总面积的比率;S(i,t1)和S(i,t2)分别表示基期、现期某一土地利用类型面积。

1.3.2 输出系数法 输出系数模型主要是通过污染源的输出系数来估算污染负荷,该模型对大尺度非点源污染负荷的测算有着较高的精度[22-23]。输出系数模型表达式为

(2)

式中:Lj为污染物j在该流域的总负荷量,单位为kg/km2;i为流域内土地利用类型,包括耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地共计6类;Eij为污染物j在第i种土地利用类型下的输出系数,单位kg/(km2·a);Ai为第i类土地利用类型的面积,单位km2。氮、磷是影响太湖流域表水质的主要致污因子,因此本研究选取氮、磷作为污染物。

同种土地利用类型的氮、磷输出系数具有巨大的时空变异性,这不仅与降水量、径流量和施肥量有关,而且与坡度、距河远近、土壤类型等因素息息相关。不同土地利用类型的氮、磷输出系数随着降雨量或径流量的增加而呈现出增加的趋势[24]。因此,确定合理的输出系数是构建模型的关键。国内外对输出系数模型作了大量研究,相关的方法体系也较为成熟。本研究参照太湖流域已有的相关研究成果[25-29],给出不同土地利用类型的污染输出系数,具体如表1所示。

表1 太湖流域不同土地利用类型氮、磷输出系数

2 结果与分析

2.1 土地利用变化特征

2.1.1 土地利用结构变化 从1980年、1990年、2000年、2010年、2018年5个时期土地利用变化(见图2)来看,太湖流域各个阶段变化最大的土地利用类型主要为耕地和建设用地,耕地表现为减少,建设用地表现为增加,这与改革开放以来长三角地区工业发展和城镇化进程有很大关系。从土地利用结构(见图3)来看,太湖流域主要土地利用类型为耕地,5个时期均占比45%以上,草地和未利用地面积占比最小,不足流域总面积的1%。耕地的面积占比由1980年的65.66%减少到2018年的45.15%,而建设用地的面积占比由8.51%增加到27.7%。

图2 1980年、1990年、2000年、2010年和2018年太湖流域土地利用类型变化

图3 1980年、1990年、2000年、2010年和2018年各土地利用类型占比情况

2.1.2 动态度变化 基于各时期不同土地利用类型的面积,运用式(1)计算得到各个时期不同土地利用类型的相对动态度,结果见表2。由表2可知,4个时期相对动态度绝对值最高的土地利用类型均是耕地,相对动态度绝对值分别为0.149 5,0.529 2,1.088 1和0.559 6。各个时期土地利用变化剧烈程度不同,1980—1990年土地利用变化较为缓和,2000—2010年土地利用变化最剧烈,6大地类相对动态度总和达到2.199 7,其中变化最明显的土地利用类型为耕地和建设用地。2000年以来,太湖流域经历了高速城镇化过程,已经成为我国城镇化水平较高的地区之一[30]。高速城镇化过程伴随着建设用地的快速扩张。2000—2010年,太湖流域各大城市建成区面积都有不同程度扩大。如上海建成区面积由2000年的857.94 km2增加到2010年的1 514.52 km2,城区面积扩大了接近1倍;苏州建成区面积由2000年的137.81 km2增加到2010年的494.03 km2,城区面积扩大了2.58倍;2010年常州建成区面积是2000年的2.46倍[31]。而耕地变化剧烈,一方面是由于建设用地需求增加,尤其是在江苏省,苏南乡镇企业的快速发展占用了大量宝贵的耕地资源;另一方面,在国家取消农民粮食定购任务的政策出台后,农业结构发生了很大变化。

表2 1980—2018年各土地利用类型相对动态度分析

从4个时期太湖流域土地利用转移矩阵(表3~表6)可以看出,2000—2010年土地转变最大,约占总量的51.07%。耕地和建设用地转变数量最多,分别占变化总量的49.15%和44.89%;未利用地、耕地和建设用地参与其他土地利用转变率最高,转变量分别占2000年未利用地、耕地和建设用地的348.08%,69.73%和18.13%。太湖流域土地利用转变过程中,耕地主要转变为建设用地、水域和林地;建设用地主要转变为耕地;水域和林地主要转变为耕地。

表3 1980—1990年太湖流域土地利用转移矩阵

表4 1990—2000年太湖流域土地利用转移矩阵

表5 2000—2010年太湖流域土地利用转移矩阵

表6 2010—2018年太湖流域土地利用转移矩阵

2.2 不同土地利用方式下非点源氮、磷输出年际变化特征

太湖流域1980年、1990年、2000年和2018年TN负荷量总体呈逐年上升趋势,从1980年的6.95万t/a上升至2018年的7.51万t/a,增幅达到8.06%。耕地是TN负荷的最大贡献源,但负荷量逐年减少。林地、草地和未利用地TN负荷贡献极少且年际变化不大。建设用地和水域的TN负荷逐年上升。

图4表明,太湖流域1980年、1990年、2000年、2018年TP负荷量也呈上升的趋势,从1980年的0.37万t/a上升至2018年的0.96万t/a,增幅达到159.46%。林地、草地、水域和未利用地TP负荷贡献较少且年际变化不大。耕地是TP负荷的最大贡献源,2000年以前耕地TP负荷变化不大,2000年以后起伏明显,耕地TP负荷总体呈现上升趋势。建设用地TP负荷2000年以前上升缓慢,2000年以后上升明显。

a 总氮负荷量

2.3 土地利用结构转变对非点源氮、磷输出的影响

为了定性定量描述土地利用变化过程对非点源氮、磷输出的影响,通过相对系数(两个时期土地利用输出系数差)与土地利用变化量之间的关系计算得出非点源氮磷过程量。该过程量能真实反映不同土地利用类型变化给非点源氮磷内部输出所带来的影响[32]。

图5表示某一土地利用类型发生转变以及其他土地利用类型转变为该土地利用类型过程中,该土地利用类型上所发生的非点源氮磷负荷的输出净量。正轴表示起到增加非点源氮磷的输出净量,负轴表示起到削减非点源氮磷的输出净量。

a 耕地TN输出净量

4个时期TN负荷净量总量分别为2 365.26,2 057.31,3 664.25和2 121.92 t,对TN负荷净量的贡献较大的地类均是耕地和建设用地,贡献较小的地类均是草地和未利用地。其中耕地贡献占比最高值为1980—1990年间的47.08%,建设用地贡献占比最高值为2000—2010年间的35.88%。

4个时期TP负荷净量总量分别为89.19,204.45,1 513.62和1 113.91 t,其中1980—1990年间对TN负荷净量的贡献较大的地类为耕地和水域,而其余3个时期均是耕地和建设用地,耕地贡献占比最高值为2000—2010年间的47.95%,建设用地贡献占比最高值为2010—2018年间的40.95%。4个时期对TP负荷净量贡献较小的地类均是草地和未利用地。

不同土地利用转变对TN和TP负荷净量输出总量增长或消减的贡献能力不同。1980—1990年建设用地转变为耕地时对TN的表现为增加,耕地转变为林地时对TN的表现为消减;水域转变为耕地时对TP的表现为增加,耕地转变为林地时对TP的表现为消减。1990—2000年建设用地转变为耕地时对TN的表现为增加,耕地转变为林地时对TN的表现为消减;建设用地转变为耕地时对TP的表现为增加,耕地转变为林地时对TP的表现为消减。2000—2010年建设用地转变为耕地时对TN的表现为增加,建设用地转变为林地时对TN的表现为消减;建设用地转变为耕地时对TP的表现为增加,耕地转变为林地时对TP的表现为消减。2010—2018年建设用地转变为耕地时对TN的表现为增加,耕地转变为林地时对TN的表现为消减;耕地转变为建设用地时对TP的表现为增加,建设用地转变为耕地时对TP的表现为消减。对于TN而言,建设用地转变为耕地时表现为增加,耕地转变为林地、建设用地转变为林地时表现为削减;对于TP而言,1980—1990年、1990—2000年、2000—2010年间建设用地转变为耕地、水域转变为耕地时表现为增加,耕地转变为林地时表现为削减,而2010—2018年间耕地转变为建设用地时表现为增加,建设用地转变为林地时表现为削减。

3 结论

本文以太湖流域1980年、1990年、2000年、2010年、2018年土地利用数据为基础,并通过输出系数模型分析太湖流域土地利用变化对非点源氮磷输出的影响,得出以下结论。

(1)耕地和建设用地是太湖流域近40年间面积变化最剧烈的土地利用类型;土地利用方式以耕地向建设用地、水域和林地转变为主。

(2)太湖流域TN和TP负荷量总体逐年上升,TN从1980年的6.95万t到2018年的7.51万t,TP从1980年的0.37万t到2018年的0.96万t;耕地是TN和TP负荷的最大贡献源,5个时期平均占比分别达到67.12%和65.05%。

(3)不同土地利用方式转变对TN和TP负荷净量输出总量增长或消减的贡献能力不同。对于TN而言,建设用地向耕地转变时表现为增加,耕地向林地、建设用地向林地转变时表现为削减;对于TP而言,1980—1990年、1990—2000年、2000—2010年间建设用地向耕地转变、水域向耕地转变时表现为增加,耕地向林地转变时表现为削减,而2010—2018年间耕地向建设用地转变时表现为增加,建设用地向林地转变时表现为削减。