华侨留守儿童孤独感及其与社会支持、自尊关系

陈美芬, 于海涛

(温州大学 教育学院,浙江 温州325305)

一、问题提出

改革开放以来,越来越多的中国人走出国门,前往世界各地寻求发展机会,[1]《中国国际移民报告(2020)》数据显示,截至2019年,全球的国际移民已经达到2.72亿人,占全球人口的3.5%。中国大陆以约1 073.23万的输出移民成为世界第三大移民输出国。[2]浙江是侨务大省,温州是著名侨乡,仅温州籍华侨的数量近达70万人,为浙江之最。[3]相当多的侨民在国外从事劳动密集型工作,只能把孩子留在户籍所在地,交由长辈抚养或寄养在亲朋好友家中,于是他们形成了一个特殊群体,即华侨留守儿童。本研究中的华侨留守儿童是指父母一方或双方在国外,而自己留在国内,留守时间在6个月以上,年龄在16周岁以下的儿童。

习近平总书记高度重视侨务工作,多次强调广大海外侨胞是推动住在国同中国各领域交流合作的“桥梁”,更是共筑中国梦的重要力量。因此,在强调心理学本土化研究的大背景下,开展对华侨留守儿童心理问题的研究,关心华侨留守儿童的心理健康发展,对增强广大华侨华人的政治认同感和民族认同感,实现伟大的中国梦具有重大和深远的意义。

与长期备受社会学领域关注的父母在国内流动的留守儿童相比,华侨留守儿童具有自身的独特性,他们既不属于体制内的农村留守儿童,也不属于外籍儿童,因其户籍、国籍、家庭关系、经济地位等特殊性,在家庭教育缺失、学校适应性等方面问题更加突出。一方面,华侨留守儿童父母常年在国外,长时间亲子分离,远在他国的双亲无法履行教育监管义务。由于跨国距离远、回国成本高,大多数侨民数年才回国一趟,亲子之间沟通频率和质量令人担忧。何毅等人调查显示,好几个月都没和海外父母取得联系的留守儿童高达五成左右。[4]王佑镁对华侨留守儿童的父母监管和家庭教育的基本态势进行调查发现,亲子之间一周交流一次占20%,半周内交流一次仅占17%。[5]父母出国务工后把孩子留在国内主要由祖辈照顾,他们文化程度普遍低,甚至有些是文盲,教育观念陈旧,无法和孩子有效沟通,有研究显示华侨留守儿童的家庭教育资源远远不如非留守儿童和国内留守儿童。[6]另一方面,可能与父母对孩子的生涯规划有关,许多儿童从初中开始陆续转学到父母住在国接受教育,导致华侨留守儿童对学习普遍不重视,且对学习存在认知上的偏差,认为国外学校不开语文课程,数学课程知识简单,不愿意在学习上投入精力和时间。此外,因外币汇率差价,华侨留守儿童家境一般较富裕,可支配的零花钱较多,他们有一种“经济优越感”或“身份优越感”,[7]往往在社交层面处于孤傲的状态,难以融入同伴群体,一定程度上导致社会化受阻。已有研究表明,如果儿童与家庭成员缺乏亲密的情感与有效的沟通,会直接在家庭背景下体验到孤独,[8]同伴关系会影响儿童孤独感,儿童在交往中同伴接纳水平越低,其孤独感越强。[9]显然,华侨留守儿童已经成为一个新的处境不利的边缘群体,他们的心理健康问题值得关注。

孤独感是个体对现实的和期望的社会地位间的差异的知觉,或无法与重要他人建立起情感联结后体验到的消极情感,[10]它是衡量心理健康水平和生活质量的重要指标。研究表明,孤独感会给儿童带来相当大的痛苦,长期的孤独体验会危害儿童心理健康,使其缺乏社会归属感,[11]引发各种抑郁、沮丧、焦虑等情绪失调问题,[12]且对青少年健康成长产生长期不利的影响。[13]因此,探讨华侨留守儿童的孤独感发展状况对促进其心理健康发展具有重要的意义。

社会支持是指个体从亲人、朋友、同事或团体组织等社会关系中获得的物质和精神支持,[14]是个体对想得到或可以得到的外界支持的感知。[15]肖水源关于社会支持的组成成分划分得到众多研究者的广泛认可,他把社会支持分为客观支持和个体对支持的主观体验及对支持的利用度。[16]已有研究证实社会支持对孤独感和心理健康问题具有保护作用。[17]社会支持作用机制的主效应模型认为通过增强社会支持可以提升个体健康水平,强有力的社会支持系统可以使个体在面临压力或困境时,减少孤独和抑郁风险。[18]关于社会支持与孤独感密切关系已被诸多研究证实,如何安明研究显示社会支持负向预测孤独感,通过增强社会支持,可以降低大学生孤独感水平;[19]谢其利考察了留守和非留守经历大学生羞怯、社会支持和孤独感的关系,证实社会支持与孤独感呈显著负相关;[20]赵景欣研究发现社会支持负向预测留守少年的抑郁和孤独水平,处于高社会支持网络下留守青少年的抑郁和孤独体验较少,[21]谭雪晴研究显示孤独感与客观支持、主观支持、支持利用度显著负相关,主观支持、客观支持能负向预测孤独感。[22]

自尊是个体对个人和社会尤其是和重要他人关系的主观评价,是个体对自己与他人互动中亲密程度的主观感觉和关注程度。[23]Mark Leary从人类进化理论和符号互动论的视角提出了自尊社会计量器理论,对自尊的本质与功能做了深入的阐释,认为个体的自尊主要来源于他人的评价,社会评价会影响到个体的自我感觉,社会接纳与认可对个体的自尊产生直接影响。[24]社会评价、他人接纳或关爱是社会支持的重要组成部分,当个体在社会关系中被认可、接纳与关爱时,会体验到归属感、重要感及价值感。因此,社会支持和自尊关系密切,已有研究表明社会支持对自尊有显著的正向预测作用,[25]个体在生活中得到的无论情感支持还是物质支持都会影响到自尊水平。自尊是自我意识结构的重要组成部分,通常是建立在亲人、朋友或其他关系中的他人评价基础上发展起来的,可以对个体的情绪情感产生直接影响。[26]诸多研究证实自尊与孤独感关系密切,如Leary研究发现,低自尊者体验的负面情绪远远多于高自尊的个体,谢其利基于研究结果提出提高留守大学生自尊水平有利于降低孤独感水平,[27]张连云研究显示低自尊留守儿童体验到的孤独感水平显著高于高自尊儿童,[28]Whirter研究发现,高自尊个体常常伴随着较低的孤独感,而低自尊青少年常常具有更多的孤独感,[29]且有研究证实孤独感与社会支持、自尊关系密切,自尊和社会支持负向预测孤独感,[30-31]自尊在社会支持与同性恋者的孤独感中起中介作用。[32]

综上,关于孤独感及社会支持关系的相关研究已有诸多成果,且证实了社会支持、自尊和孤独感之间关系密切,但鲜有研究涉及华侨留守儿童群体。华侨留守儿童作为处境不利的边缘群体,他们的心理健康状况亟待关注。尽管社会支持与孤独感的关系已得到实证研究支持,然而,对于华侨留守儿童这一群体,其父母远在异国他乡,他们的孤独感发展状况如何,社会支持究竟如何影响孤独感,其机制又是什么,这些问题尚未有研究探讨。鉴于此,本研究针对现有研究的不足,考察华侨留守儿童的孤独感发展状况,并根据相关理论和结合已有实证研究成果提出假设:自尊在社会支持影响华侨留守儿童孤独感的关系中起中介作用,通过建立模型进行检验中介效应,以深入探讨孤独感影响因素的内在作用机制。其研究结果一方面可拓宽对处境不利群体孤独感的研究范围,另一方面可为相关部门针对华侨留守儿童开展心理健康教育提供参考。

二、研究方法

(一)研究对象

选取浙江省温州著名侨乡丽岙镇、仙岩镇若干学校六、七、八、九年级共16个班级,发放问卷702份,问卷收回后,剔除无效问卷如缺失值大或有规律作答,有效问卷为651份,有效率为92.73%。研究对象分布情况见表1。

表1 研究对象分布情况

(二)调查工具

1.孤独感问卷

该问卷由邹泓(2003)修订,主要评估青少年孤独情绪状态,包括纯孤独感、社交能力知觉评价、对同伴关系评价和重要关系未满足程度的知觉等四个因子,共21题,采用Likter 5级评分,其中社交能力知觉因子为反向计分,将该题项分数转化后,计算出所有项目总得分,分数越高,表示孤独感越强。本研究中该问卷的Cronbach’s α系数为0.89。

2.自尊问卷

采用Rosenberg自尊量表中文版,该问卷由申自力(2008)修订,共计10个条目,采用Likter 4级计分,从1“非常符合”到4“很不符合”,其中有5个题项为反向计分项目,将其得分反向赋值后,所有项目得分相加为总分,总分越高,则代表自尊水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.76。

3.社会支持评定问卷

采用肖水源编制(2014)的社会支持评定量表,共10个项目三个维度,题项2、6、7为客观支持,主要反映个体在社会生活中获得的实际支持,1、3、4、5为主观支持,反映的是个体感受到被接纳、尊重、包容和理解的主观体验,8、9、10为支持利用度,反映个体对社会网络中获得支持的利用程度。得分越高,表明其得到的社会支持程度越高。本研究中该问卷的Cronbach’s α系数为0.79。

(三)数据处理

使用SPSS 20.0对数据进行显著性检验,采用Amos 17.0进行中介效应检验。

三、研究结果

(一)华侨留守儿童与非留守儿童比较

1.华侨留守儿童与非留守儿童孤独感差异比较

表2 华侨留守儿童与非留守儿童孤独感差异比较

由表2可知,华侨留守儿童在孤独感总分及孤独感各因子如社交能力知觉、社交需要未满足感、纯孤独感及同伴地位评价等得分显著高于非留守儿童。这表示,与非留守儿童相比,华侨留守儿童体验较强烈的孤独感。

2.华侨留守儿童与非留守儿童同性别之间孤独感差异比较

表3 同性别华侨留守与非留守儿童孤独感差异比较

由表3可知,女生方面,华侨留守女童与非留守女童在孤独感总分及社交需要未满足得分存在显著差异,留守女童的孤独感总分及社交需要未满足感得分显著高于非留守女童;男生方面,华侨留守男童与非留守男童在孤独感总分及社交能力知觉、同伴地位评价因子得分差异显著,前者显著高于后者。其他因子得分不同群体男童之间、女童之间差异不显著。

(二)华侨留守儿童群体内部人口学变量差异比较

1.年级、性别、双亲出国情况对华侨留守儿童孤独感的影响

以年级、性别、父母出国情况为自变量,以孤独感为因变量进行方差分析,结果显示,在孤独感总分及各维度得分上年级、性别主效应不显著,父母出国情况主效应显著(F=2.37,P<0.05),年级、性别、父母出国情况两两之间(F年级*性别=0.97,F性别*双亲出国=0.96,F年级*双亲出国=0.95,均P>0.05)及三者之间交互作用(F性别*年级*双亲出国=1.11,P>0.05)不显著。对父母出国主效应进一步分析表明,双亲出国与单亲出国在重要关系需要未满足因子上差异显著(F=4.56,P<0.05),双亲出国的留守儿童在重要关系未满感(M=7.79,SD=3.33)得分显著高于父母一方出国的儿童(M=6.08,SD=3.13)。

2.留守年限对华侨留守儿童孤独感的影响分析

研究结果(见表4)显示,不同留守年限在孤独感总分及孤独感因子如社交需要未满足感、纯孤独感均有显著差异。多重比较发现,留守3-5年以下儿童在孤独感总分、纯孤独感因子得分显著低于留守5年以上的儿童,留守5年以下儿童社交需要未满足感的得分显著低于留守10年以上的儿童。

表4 不同留守年限对孤独感影响的方差分析结果

(三)华侨留守儿童社会支持、自尊、孤独感之间的关系

1.华侨留守儿童社会支持、自尊、孤独感统计描述及相关分析

表5 社会支持、自尊、孤独感统计描述及相关分析(n=294)

表5为社会支持、自尊、孤独感三者描述性统计结果和相关矩阵。由表5可知,三个变量总分及各因子之间两两相关显著,即华侨留守儿童社会支持、自尊与孤独感呈显著负相关,自尊与社会支持呈显著正相关。

2.华侨留守儿童自尊在社会支持与孤独感之间中介作用分析

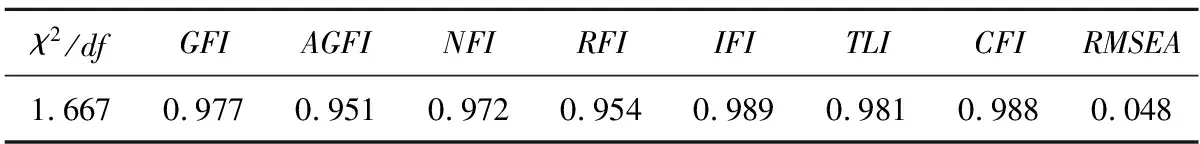

相关分析显示,华侨留守儿童社会支持、自尊、孤独感之间两两显著相关,三者之间存在相互作用。本研究参考温忠麟等的中介效应检验步骤,并使用Amos软件中介模型,进一步探讨社会支持、自尊与孤独感之间的关系。以社会支持为自变量,孤独感为因变量,自尊为中介变量,根据中介效应检验步骤分析,结果(见表6)显示模型的拟合度较为理想,主要指标为:χ2/df=1.667,小于2;RMSEA=0.048,小于0.05;GFI、AGFI、NFI、RFI、IFI、TLI、CFI均达到0.90以上,表明模型拟合度良好。

表6 自尊在社会支持与孤独感之间中介效应分析主要指标

图1 华侨留守儿童自尊在社会支持影响孤独感的中介效应模型图

表7 中介效应模型影响路径分析

综合图1与表7可知,华侨留守儿童的社会支持对自尊水平有显著预测作用(β=0.48,P<0.001),表明良好的社会支持可以提高华侨留守儿童的自尊水平;自尊对孤独感具有显著负向预测作用(β=-0.39,P<0.001),提示华侨留守儿童的自尊水平越高,体验到的孤独感越少;社会支持对孤独感直接影响显著(β=-0.45,P<0.001),同时可以间接预测孤独感(β=-0.19,P<0.001),这表示,华侨留守儿童自尊在社会支持和孤独感之间起部分中介作用,中介效应占总效应为(-0.45)+(-0.19)=-0.64,这说明,华侨留守儿童所拥有的社会支持水平既可以直接影响孤独感,也可以通过自尊间接影响孤独感,即自尊在社会支持对孤独感的影响之中起着部分中介效应。

四、分析与讨论

(一)华侨留守儿童孤独感发展状况

1.关于华侨留守儿童孤独感现状的讨论

本次研究表明华侨留守儿童与非留守儿童的孤独感存在显著差异,华侨留守儿童在孤独感总分及孤独感各因子(如社交能力知觉、社交需要未满足感、纯孤独感及同伴地位评价等)得分显著高于非留守儿童。这表示,与非留守儿童相比,华侨留守儿童体验到较为强烈的孤独感。谭钧文关于华侨留守儿童研究结果也发现类似的现象,31.1%的华侨留守儿童处于高孤独水平及严重孤独水平。[33]孤独感是典型的消极情绪,是个体的社会关系网络在质或量上出现缺陷时所产生的一种不愉快体验。[34]发展情境论认为,个体的发展是环境和个体因素相互作用的结果。[35]与非留守儿童相比,华侨留守儿童体验到较强烈的孤独感,其主要原因可能和华侨留守儿童在留守情境下成长有关。留守现象本质和核心的特征是未成年子女与其父母双方或一方在一定时间内的亲子分离。[36]比起父母在国内流动的农村留守儿童,华侨留守儿童父母在异国他乡,亲子分离时间更长,留守情境更为糟糕,大多数儿童几年都未能和父母相聚。本次调查显示双亲出国的儿童占76.5%,3年内没和父母相聚的儿童高达40.5%,留守5-10年以上儿童占59.9%,由于父母工作繁忙再加上时差问题,亲子之间沟通状况堪忧,亲子互动的频次少、沟通时间短,平均一周2-3次和父母保持通话联系的儿童不到三成,且有34.2%的儿童与父母一次通话时间不超过10分钟,这种低质量的亲子沟通,势必影响到亲子之间情感联结。[37]亲子关系是影响儿童发展的重要情境因素,也是个体心理健康发展的基础,亲子关系不良容易导致儿童青少年产生孤独感与抑郁,张锦涛研究显示亲子关系亲密度对青少年孤独感有负向预测性。[38]

本研究中的华侨留守儿童是六至九年级学生,这个阶段正处于青春期,是儿童向成人发展的过渡阶段,生理上的巨变带来心理上的激荡,强烈的成人感与幼稚性并存,这种身心发展不平衡状态导致内心呈现矛盾动荡性,他们在成长过程中体验到种种危机,这一时期特别渴望生命中重要他人即父母及时的陪伴、支持、理解和引导,然而父母长期居住在国外,亲情陪伴的严重缺失使他们在面临各种成长过程的心理冲突和压力时,倍感无助、苦闷和孤单。与长期生活在父母身边的非留守儿童相比,华侨留守儿童由于长时间亲子分离,面对面亲子互动缺失,所能感知到的父母关爱少会形成孩子错误的认知,误以为在父母心中赚钱最重要,有一种被父母抛弃的感觉,这种对自己处境的消极认知,会诱发消极情绪。[39]侯舒艨认为儿童感知到的父母的陪伴与亲密感越少,其孤独感越强,[40]李彩娜研究表明家庭的功能尤其是亲子沟通与青少年的孤独感关系密切,[41]辛自强等人在研究中指出儿童与其他家庭成员缺乏亲密的情感与有效的沟通,就会体验到孤独等消极情绪。[8]虽然华侨留守儿童在国内有祖辈抚养照顾,但由于老人文化程度低,还有代沟的存在,他们只是生活上的照顾者,在教育上无能为力,难以履行教养职能。在平时生活中,华侨留守儿童不愿意向老人表达自己的真实想法,遇到不开心的事情,选择闷在心里或借用手机、电脑网络来排解苦闷。研究者从本次个案调查访谈中了解到,孩子们抱怨老人啰唆,什么都不懂,无法和他们对话,甚至有的老人采取恐吓和威胁方式迫使孩子听话。可见,监护人的抚养质量令人担忧。赵景欣研究表明隔代监护儿童更容易体验到孤独寂寞。[21]

2.双亲外出情况及留守年限对华侨留守儿童孤独感的影响

已有研究发现,双亲外出的儿童成长处境更为不利,双亲外出比单亲外出的儿童体验到更多的孤独感。[42]本研究也证实了这点,双亲出国的儿童孤独感体验显著高于单亲出国的儿童。这和国内学者对农村留守儿童的研究结论基本类似,如范兴华研究发现双留守儿童孤独感强、低自尊、高抑郁。[43]造成这一现象的原因不难理解。对于华侨留守儿童而言,与双亲出国儿童相比,父母有一方留在国内,家庭结构和功能破坏较少,父母关爱资源缺损相对较少,当他们在成长中遇到各种困惑或危机时,至少有一方可以陪伴身边并及时给予心理层面和情感层面的关注和接纳,让其感受到亲情的温暖,建立亲密情感联结,这一定程度上可以减少孤独感体验。有学者研究发现亲子分离的时间越长,留守年限越长,对儿童的负面影响越大。[44]本研究结果也验证了这点,留守5年以下儿童的孤独感显著低于留守5年以上的儿童,此外,本研究发现留守年限对华侨留守儿童不利影响5年是个拐点。这一情况与胡心怡的研究结果相类似,胡心怡曾考察不同留守情况对儿童心理健康状况的影响,结果发现留守时间5年以上儿童的心理失衡得分显著高于留守时间为1-2年、3-4年的儿童。[45]

(二)社会支持与自尊、孤独感三者之间关系的讨论

研究考察了华侨留守儿童社会支持、自尊、孤独感三者之间的关系,结果显示社会支持、自尊与孤独感三者之间均呈显著相关,其中社会支持可以负向预测孤独感,表明无论是客观层面或是主观层面的支持,华侨留守儿童所拥有的社会支持水平越高,其体验到孤独感越少。此结果与之前众多研究者得出的结论相符。[6,8]本研究结果一方面拓展了对处境不利儿童群体孤独感的研究范围,另一方面再次验证了社会支持假设机制的主效应模型。主效应模型认为社会支持对个体的心理健康具有促进和保护作用,良好的社会支持缓解个体心理压力,对孤独感具有抑制作用,有利于增进个体心理健康。[17]华侨留守儿童的父母在异国他乡务工,长期缺乏直接的亲子互动,监护人文化素质低,无法和孩子进行有效的沟通交流;同伴交往方面,华侨留守儿童有一种“经济优越感”和“身份优越感”,一些言行难以被同伴接纳和认可,甚至个体遭到排斥;此外,这些儿童学习动机薄弱,在学校里得到的消极评价远多于积极评价。由此可见,华侨留守儿童从家人、伙伴及学校等社会关系中所能得到的支持较为匮乏,所以当他们面临各种压力和心理冲突时,体验到较强的孤独感。

本研究发现社会支持对华侨留守儿童的孤独感既有直接效应,也可以通过自尊对华侨留守儿童的孤独感产生间接的影响,即良好的社会支持既可以对华侨留守儿童的孤独感起直接的缓冲抑制作用,还可以通过以自尊为中介对孤独感产生间接影响。本研究验证了前面提出的假设,也进一步证实了已有的研究结果。自尊社会计量器理论认为自尊是社交归属感的指示器,自尊的本质是个体人际关系好坏的一种内在反映,也是个体与社会或生命中重要他人之间关系的主观度量,符号互动论的代表人物库利认为人们对自己的看法来自他人的看法和态度的影响,并提出了“镜中我”的概念加以阐述。Nguyen等人研究发现来自他人的社会支持和反馈会对个体自我价值的形成和维护具有显著影响,得到较多社会支持和积极反馈的个体,自我价值感会较高,反之,缺乏社会支持以及经常感知到消极反馈的个体其自我价值感较低。[46]已有研究证实社会支持可以正向预测自尊作用,良好的社会支持可以提高个体自尊水平,当个体感受到被他人所接纳、支持和关爱时,会体验到重要感、价值感、存在感,自尊水平随之会上升。自我体验是自我意识的重要组成部分,自尊作为自我体验在情感方面的表现,它与个体的情绪情感密切联系。自尊社会计量器理论指出,如果个体感受到他人关爱、接纳和理解,其自尊水平相应提高,从而带来积极的情感体验。Leary研究证实自尊是影响孤独感的重要因素,低自尊者体验的负面情绪远远多于高自尊的个体,低自尊个体比高自尊的个体体验到更多的孤独感。因此,通过提高自尊水平可以降低孤独感水平。[18]综上,社会支持可以直接影响华侨留守儿童的孤独感,也可以以自尊为中介对孤独感发生作用。因此,增强华侨留守儿童的社会支持系统,提高自尊水平,对于降低孤独感,促进其心理健康发展具有重要的意义。

五、结论与启示

本研究得出结论如下:(1)与非留守儿童相比,华侨留守儿童体验到强烈的孤独感;(2)双亲出国的华侨留守儿童孤独感体验显著高于单亲出国的儿童;留守年限越长对儿童心理发展越不利;(3)社会支持对华侨留守儿童的孤独感有直接影响,自尊在社会支持和孤独感之间起部分中介作用。

本研究存在两个局限性:首先,本研究仅选择非留守儿童群体进行比较,未能与农村留守儿童进行对照,只能表明华侨留守儿童和普通儿童两个群体之间的差异性,这一定程度上影响了研究深度,后续研究将选取农村留守儿童、非留守儿童作为对照样本以深入考察华侨留守儿童孤独感发展特征。其次,本研究采用横断研究设计法,只能在统计学意义上验证中介效应及变量间的因果取向,无法确定因果关系,后续研究可以考虑采用追踪范式验证,以提高研究效度。尽管如此,本研究依然具有重要意义,华侨留守儿童作为一个社会处境不利的边缘群体,尚未引起社会各界的关注。本研究考察了华侨留守儿童孤独感现状,并进一步探讨了社会支持与孤独感的关系及自尊在两者之间的中介作用,一方面拓展了对处境不利儿童孤独感的研究范围,另一方面为开展华侨留守儿童孤独感的干预提供参考。

本研究结果为相关部门开展华侨留守儿童心理健康教育提供重要的启示。解决华侨留守儿童的孤独感问题是一项社会系统工程,需要家庭、学校、社区及政府部门的通力合作,构建家庭、学校、社区、政府“四位一体”教育组织网络,以加强华侨留守儿童社会支持系统,让他们感受到被关爱、被理解、被支持,以提高其自尊水平,减少孤独感,促进身心健康发展。(1)家长层面,应高度关注孩子的身心健康,要与孩子保持高频率、高质量的亲子沟通,在国外工作再忙再累,也要确保平均一周能和孩子保持3-4次的通话,克服回国路途远、成本高的困难,每年定期回来与孩子团聚,让孩子感受到亲情的温暖,体验到自己在父母心中的重要感。若父母必须出国寻找发展机会,尽量避免双亲同时出国,最好是母亲留在家中陪伴孩子成长,以减少家庭功能受损的程度。(2)学校层面,教师要关心爱护华侨留守儿童,在学习、人际、生活等方面多给予关怀,以弥补华侨留守儿童亲子亲情的严重缺失;鼓励班上热情开朗的儿童和华侨留守儿童结伴,帮助其融入同伴群体,提高其在群体中的同伴接纳与认可度,让其感受到集体的关怀与温暖;学校可以通过开设团体辅导活动,提高他们对留守状况的正确认识,消除其被父母抛弃的错误认知。(3)社区层面,可以创建一些公益性服务平台,如“知心姐姐智囊团”“情绪解忧铺”,为华侨留守儿童搭建课业辅导和情绪疏导的平台。(4)政府层面,华侨留守儿童由于跨国“寄养”,亲情严重缺失、家庭教育资源匮乏,产生强烈的孤独感,侨乡镇政府可以设立留守儿童心理健康教育专项经费,通过购买公共服务的形式,委托资质较好的社会组织或高校,集聚多方社会力量,积极参与华侨留守儿童心理健康教育工作,举办丰富多彩的关爱活动,打造“华侨留守儿童幸福家园”。同时,定期开办线下家教学堂和“空中父母课堂”,以改善华侨留守儿童的家庭教育功能,线下家教学堂主要针对监护人的家庭教育方法进行指导,“空中父母课堂”主要为远在国外的华侨开设,指导他们树立科学育儿观念,了解青春期孩子的心理发展特点与规律,掌握亲子沟通技巧,做到“多倾听少说教”“多肯定少指责”,学会理解爱、表达爱,让孩子接收到爱的讯息,感受到生命中重要他人的关爱、理解和接纳,以缓解亲情陪伴缺失所带来的孤独感体验。