替牙期牙槽突裂患者行块状髂骨植骨术的初步疗效分析

江晓娴 茅传青 赖永圳 卢萌 王承勇 蔡志宇 陈伟辉

福建医科大学附属协和医院口腔颌面外科,福州 350001

唇腭裂是新生儿中最常见的先天性口腔颌面部发育畸形,其中约75%的患儿患有牙槽突裂[1]。牙槽突裂可导致患者上颌牙弓连续性破坏、裂隙处牙齿萌出障碍、鼻底塌陷畸形等[2]。自从Boyne等[3]提出了移植髂骨松质骨来修复牙槽突裂,自体髂骨松质骨移植已成为牙槽嵴裂修复的金标准。尽管颗粒状松质骨有利于血管化及牙齿萌出,但其易受软组织张力影响,成骨效果较差,骨吸收明显[4]。Feichtinger 等[5-6]报道植骨术后1年吸收率达49.5%~64%,而在尖牙萌出后吸收率可高达90%以上。与单纯的松质髂骨移植相比,块状髂骨移植可以保留更多的骨量[4]。Du 等[7]报道恒牙期患者行块状髂骨植骨术后3 个月和6 个月的平均骨吸收率分别为21.78%±6.88%和30.66%±8.97%,可取得良好的骨性效果。然而,替牙期患者行块状髂骨植骨术后的疗效尚未明确。本研究将基于替牙期单侧牙槽突裂者术后不同时期的临床观察和锥形束CT(cone beam computer tomography,CBCT),分析其可行性,为临床提供参考。

1 材料和方法

本项研究为回顾性研究,获得福建医科大学附属协和医院伦理委员会审查批准(审批号:2021KY082)。

1.1 一般资料

纳入2018年2月—2021年1月就诊于福建医科大学附属协和医院口腔颌面外科的采用自体半厚块状髂骨块进行单侧牙槽突裂植骨修复的替牙期患者37 例,其中男性26 例,女性11 例,年龄6~12 岁。所有患者均排除患有全身性疾病史或其他遗传性疾病史,手术由同一组口腔颌面外科医师协作完成,并在植骨术后1 周、术后6~12 个月由同一位口腔影像科医师拍摄全景片和CBCT。

1.2 手术方法

1.2.1 口内植骨床的制备 所有患者均采用经口腔气管内插管的全身麻醉。生理盐水与1.5%双氧水交替冲洗口腔,上颌前牙区前庭沟处予局部含肾上腺素生理盐水浸润;沿牙槽突裂周缘切开直达牙槽骨面,骨膜下翻起颊侧及腭侧黏骨膜瓣,暴露牙槽突裂隙区域,颊侧骨膜下减张,松解两侧颊侧黏膜瓣,先缝合腭侧、鼻腔侧黏膜封闭口鼻瘘口,制备好植骨床。

1.2.2 半厚髂骨块的制取 髂骨表面切开皮肤、皮下组织,切开筋膜、软骨膜、软骨,用剥离子稍分离表面软骨暴露骨面后,根据牙槽突裂骨缺损形态,在髂前上嵴后方2 cm 处用骨凿制备包含外侧皮质骨的半厚髂骨块,骨块较缺损区域稍大以备修,术后填塞浸透2%利多卡因的明胶海绵止血,对位缝合软骨、软骨膜、筋膜、皮下组织、皮肤。

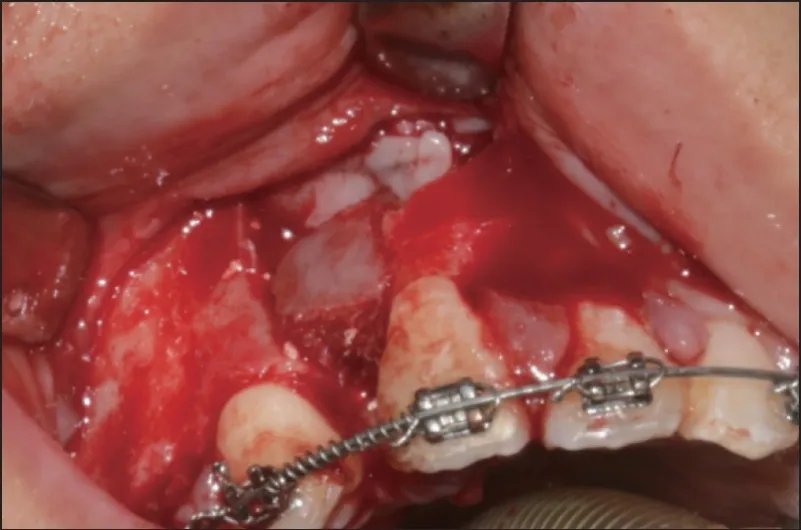

1.2.3 髂骨块的植入与固定 根据缺损的裂隙大小,利用咬骨钳修剪髂骨块大小直到移植骨块恰好与裂隙两侧骨壁有接触为止,将修整后的骨块皮质骨部分朝向唇侧植于骨缺损区(图1),植入骨块高度近牙槽嵴顶区域平齐于裂隙两侧牙的釉牙骨质界,底部近似于梨状孔平面,将修剪下来的髂骨块碎屑填塞于骨块与裂隙两侧骨壁间隙处,骨块鼻底面及口腔黏膜创面区放置浓缩生长因子,引导骨组织再生,使用钛板将骨块固定于缺隙处,钛钉避开牙根与牙胚植入髂骨块和裂隙两侧牙槽骨处,严密缝合口内伤口,部分减张缝合。

图1 植骨术中照片Fig 1 Intraoperative photograph of bone grafting

1.3 临床随访观察

术后1 周、术后6~12 个月临床随访观察。1)植骨区和取骨区术后疼痛情况和伤口愈合情况;2)有无神经受损症状;3)尖牙萌出情况;4)是否有动脉损伤、输尿管损伤、腹膜后出血、疝气和骨盆骨折等严重并发症。将出现以下临床随访情况者列为植骨失败:1)产生口鼻瘘;2)创口感染渗液;3)死骨形成或植骨块松动;4)植骨块周围炎性肉芽组织包绕。

1.4 影像学分析

观察所有患者术后不同时期CBCT中的植骨区情况,分析其成骨及骨吸收情况。在9~12 岁的25例患者中,排除植骨失败和植骨术前恒尖牙已萌出的患者,将剩余15 例患者术后1 周和术后6~12个月的锥形束CT导入Mimics 19.0软件中,选择水平面为主要工作面,因移植骨块形状规则且边缘清晰,可与周围骨碎屑区分,利用软件的“edit mask”工具对移植髂骨块进行逐层描绘,再使用“region growing”功能构建移植骨块的三维图像(图2),即可计算出髂骨块体积。每例患者均由同一人用相同方法测量3 次,取平均值,得到术后1周(V1)、术后6~12 个月(V2)的骨块体积,骨吸收率按(1-V2/V1)×100%计算。

2 结果

2.1 临床随访观察

37 例患者中,32 例植骨成功,5 例植骨失败。植骨成功率为86.5%。

植骨术后3 d 内患者均有不同程度的取骨区和植骨区疼痛症状,步态稍受影响。术后5 d 后疼痛症状基本消失,步态基本恢复正常。术后6~12 个月时均无术区疼痛、麻木、功能受限、跛行等情况。患者对外观及功能恢复满意。所有患者术后均未出现动脉损伤、输尿管损伤、腹膜后出血、疝气和骨盆骨折等严重并发症。

失败的5例患者,术后发生感染产生口鼻瘘致术后创口渗液,CBCT 示植骨块密度较正常骨区低,与受植骨连接处见骨不连,且钛钉周围见圆形骨吸收。拆除钛板钛钉术中见植骨块呈黑褐色、松动,周围炎性肉芽组织包绕,钛钉松动,取出钛板钛钉后,骨块松脱。

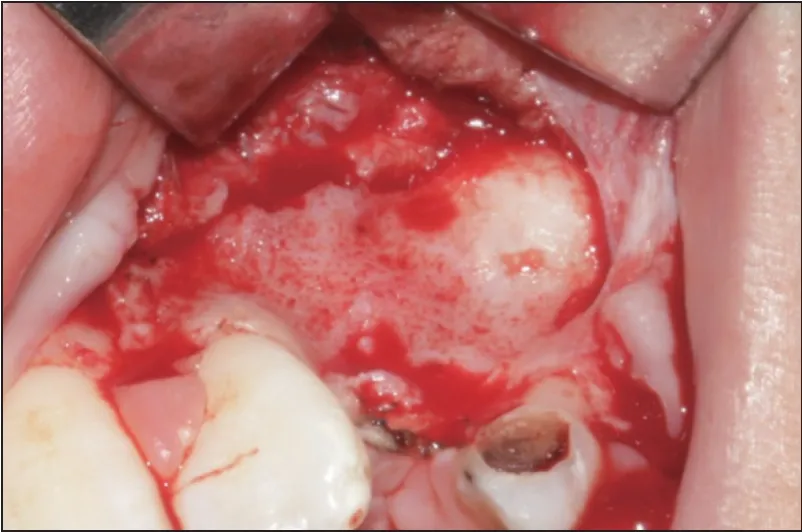

术后平均随访9 个月。除5 例植骨失败患者外,其余32 例患者在随访期间口内及髂部切口愈合良好,拆除钛板时可见植骨块存活,并与周围牙槽骨出现骨性连接(图3)。

图3 拆除钛板术中照片Fig 3 Intraoperative photograph of the removal of the titanium plate

15 例术前恒尖牙未萌出的患者中,有2 例在术后6~12 个月尖牙自行经植骨区侧切牙缺失处萌出(图4)。

图4 术后不同时期的全景片与CBCT水平面图像对比显示尖牙萌出Fig 4 Comparison of panoramic film images and CBCT horizontal images at different postoperative periods showed the eruption of canines

2.2 影像学分析

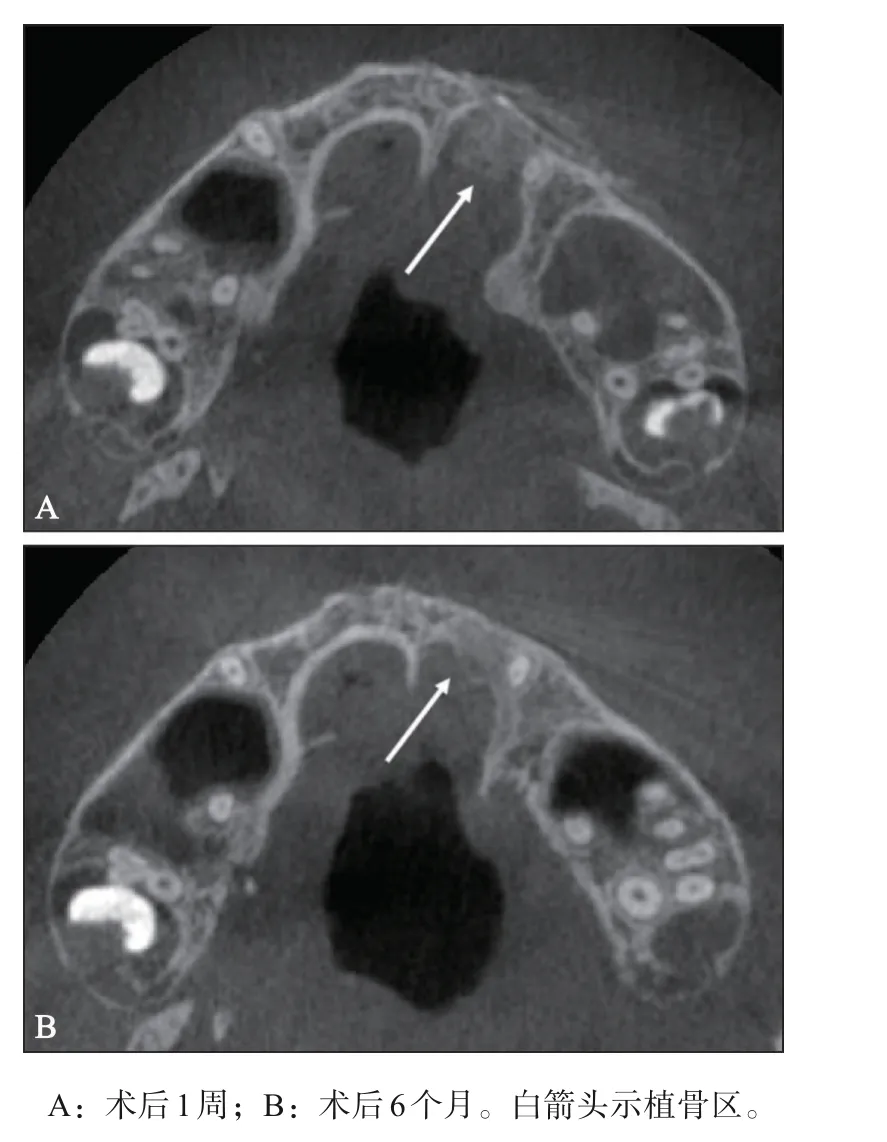

如图2、图5 所示,髂骨块的吸收主要发生在牙槽嵴顶处和腭侧;在术后1周时,移植骨块边界清晰,易与周围组织区分;术后6~12 个月时,患者移植骨块的边缘与周围牙槽骨间隙消失,融合一起,出现骨性连接,成骨效果良好。不同患者之间的骨吸收率差异较大,术后6~12 个月的平均骨吸收率为39.0%±13.8%(表1)。

图5 术后不同时期的CBCT水平面图像对比显示移植骨块边缘与周围牙槽骨间隙消失,腭侧部分吸收较明显Fig 5 CBCT horizontal plane images at different postoperative periods showed that the gap between the edge of bone graft and the surrounding alveolar bone disappeared, and the resorption of the palatal part of bone graft was obvious

表1 术后植入髂骨块骨吸收率Tab 1 Post-operative resorption rate of the implanted iliac bone block

3 讨论

有效的牙槽突裂骨移植可以闭合口鼻瘘,为上颌牙槽骨提供骨连续性,为恒牙萌出保持所需的角化黏膜和骨量,为后续的正畸和成年后的种植修复提供必要的骨支持。乳牙列期植骨因其可能限制上颌骨的发育而未被大多数医师选择。恒牙列期植骨对患者颌骨的生长发育影响最小,但无法为尖牙萌出到正常位置提供骨支持[8]。Daskalogiannakis 等[9]认为,8 岁时颌骨前部横向与前后向的发育已基本停止,在8岁以后进行牙槽突裂植骨手术基本不会对患者颌骨的生长发育产生不良影响。另外,替牙期植骨可以促使恒尖牙向植骨区移动。因此,目前国内外普遍提倡于9~11 岁、尖牙牙根形成1/2~2/3时行牙槽突裂植骨术。

颗粒状松质骨移植被认为是牙槽突裂植骨的金标准。髂骨松质骨具有良好的可塑性,能更好地充实牙槽突裂隙,有利于牙萌出;具有较快的血管重建速度,存活率高。但其较快的血管重建速度也会导致更早更快的骨吸收,并且松质骨比皮质骨有更多的破骨细胞作用[10],这些都造成颗粒状松质骨的吸收率较高,难以在远期保持较为充足的骨量,无法满足后续种植、正畸等治疗的临床需要。Matthias 等[11]的研究表明,牙槽突裂患者行髂骨松质骨移植术后第1年的骨吸收率为49.5%,术后第2年为51.3%,术后第3年为52%。Chen 等[12]研究表明,植骨应用皮质骨比松质骨在术后能存留更多的骨质;Ozaki 等[10]也发现植骨用松质骨吸收率明显大于皮质骨,植骨时皮质骨多植骨效果更好。但是,皮质骨缺乏骨生长活性物质,若单纯应用皮质骨块,易致植骨手术失败。本研究采用自体半厚髂骨块,综合二者的优点,相较于颗粒松质骨移植,不仅可利用松质骨易成活的特性和骨生成潜力,还可借皮质骨来抵抗软组织的收缩力和避免软组织不良应力的刺激,有效保留骨质。稳定的钛板钛钉固定也可阻止软组织迁移到移植物中,为骨形成提供良好环境。本研究通过在骨块与牙槽骨之间紧密填充颗粒松质骨来增加植入骨与牙槽突裂骨缺损的接触面,并且放置的CGF 含有大量能够刺激骨膜细胞增殖的生长因子,可诱导成骨细胞分化增加,促进早期骨整合,显著促进骨组织的再生[13]。故与传统的颗粒状松质骨移植相比,半厚髂骨块骨吸收率较低。

以往有部分学者认为替牙期牙槽突裂患者不宜行块状髂骨植骨术,其重要原因之一就是髂骨块中的皮质骨可能影响恒牙的自行萌出。但在本研究的短期临床观察中,已有部分患者裂隙处恒尖牙自行萌出,考虑是植入骨块吸收率较低,足够且适宜的骨量和骨密度为恒尖牙的萌出提供了萌出途径,半厚髂骨块的松质骨部分诱导恒尖牙在裂隙侧的萌出,避免单纯皮质骨移植可能阻碍后续恒牙萌出的不良影响。恒牙萌出产生的功能性刺激也可在一定程度上减少植入骨的废用性萎缩。Zhang 等[14]和Stefan 等[15]发现,有邻牙萌出到移植物中的患者的骨吸收率明显低于没有萌出的患者。对于髂骨松质骨移植术后的尖牙自发萌出率的不同报道之间差异较大。da Silva Filho 等[16]通过3年的术后临床观察发现有72%的尖牙是自主萌出的;Turvey等[17]在植骨术后2年发现95%的裂隙侧尖牙自行萌出;El Deeb 等[18]在术后为期2~8年的观察期中有27%的尖牙发生自发性萌出并且对侧尖牙(平均萌出年龄12.3 岁±1.2 岁)快于裂侧尖牙(平均萌出年龄13.4 岁±1.9 岁)。本研究观察时间较短,且裂隙侧尖牙的垂直位置较高,埋伏尖牙的牙根发育速度慢于自然萌出的尖牙,可能有部分患者的裂隙侧尖牙在术后超过1年的时间才萌出,因此对于块状髂骨植骨术对尖牙萌出的影响,尚需长期的临床观察。

影响植骨术疗效的相关因素有很多,不但要保持术前、术后的口腔卫生,预防术后继发感染,最关键的是保证创口的无张力下严密缝合,使移植骨块被软组织完全覆盖。另外,稳定可靠的固定也是至关重要的,骨块的成活需要稳定的环境,良好的固定可以维持骨块的稳定并消除影响植骨的不良应力。与裂隙吻合的骨块搭配稳定的坚固内固定,还可起到防止肉芽迁移到移植骨中的屏障作用,保护骨生成的良好环境,减少骨组织的吸收。在随访的CBCT中,移植髂骨块与两侧相邻牙槽骨形成良好的骨性连接,且唇侧的骨质保留最为完好,吸收主要发生在牙槽嵴顶处和腭侧,考虑是因为块状骨的唇侧皮质骨表面可以减少块状骨吸收,较致密的皮质骨在愈合过程中能起到抵抗覆盖软组织收缩的作用,通过抵抗此类收缩力,更好地保持其植骨块体积,而腭侧和牙槽嵴顶处缺乏皮质骨的“保护”,易受不良刺激影响致骨吸收。在本研究测量中也发现,裂隙侧尖牙在植骨区的萌出对植骨块体积的测量有较大影响,因此为避免产生较大误差,建议在尖牙有萌出活动前进行测量。

关于髂骨处取骨的并发症,因其取骨方式取骨骨量大、创口大,术后较易造成局部疼痛、步态紊乱等并发症。对本研究中植骨术后患者进行1年的随访,均未出现严重并发症。相比双皮质取骨法和三皮质取骨法,本研究采用的单皮质取骨法,将对髂嵴完整性的破坏控制在最少,并且未破坏髂前上嵴处的腹股沟韧带和腹内外斜肌附着,较大程度地避免了骨折和疝气的发生。

综上所述,对于替牙期牙槽突裂患者采用块状髂骨植骨术可显著减少移植物的吸收,提高植入骨成活率,取得较为满意的成骨效果,为后续的进一步正畸和种植治疗保留了较多的骨量,可避免再次植骨,具有可操作性和推广可能。但本研究观察时间较短,长期临床效果尚需进一步研究。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。