云南迪庆藏族传统民居形制特征及成因探析

——基于汤满村的田野调查和比较研究

张薇薇 王 敏

[提要]基于对云南迪庆汤满村藏族民居开展的田野调查、测绘,从功能布局、形象特征及构造技术方面对民居建筑形制特征进行系统解析,进而通过跨地域、跨族群的比较研究,剖析迪庆藏族传统民居文化因素的动态构成图谱。在跨地域视野下,迪庆民居具有鲜明的藏式碉房特征,并与邻近的藏东昌都东南部及川西甘孜西南部共同构成具有建筑共性的文化亚区,尤其与川西地区相似度更高。在跨族群视野下,普米族、彝族等若干氐羌民族与滇西北藏族的互动与交融带给迪庆民居以中柱与火塘崇拜为核心的建筑功能和形制特征。曾作为区域中心的丽江,其纳西族文化也进一步浸润至迪庆,并在土司制度作用下传递了汉地文化特征。迪庆藏族民居特征的形成,从建筑文化的角度展现了各民族交往交流交融的生动历程,为中华民族多元一体格局的形成与发展提供了注解。

迪庆藏族自治州地处云南省西北部,位于滇、川、藏三省区交界处的横断山腹地,是青藏高原与云贵高原的衔接带,属“藏彝走廊”的南部地区。该处地形褶皱形成多条南北纵长分布的山脉,其间金沙江、澜沧江和怒江等河流沿线狭长的河谷盆地成为人群活动和文化交流的宝贵空间。自然的总体阻隔和南北方向的局部连通使地域文化兼具执着与通达,造就了滇西北地区独特的文化属性:以藏文化为基础,同时与汉地文化及周边氐羌系民族文化保持互动往来,文化表征鲜明且多元活跃。这种文化属性在当地传统民居建筑上亦有着深刻的体现。

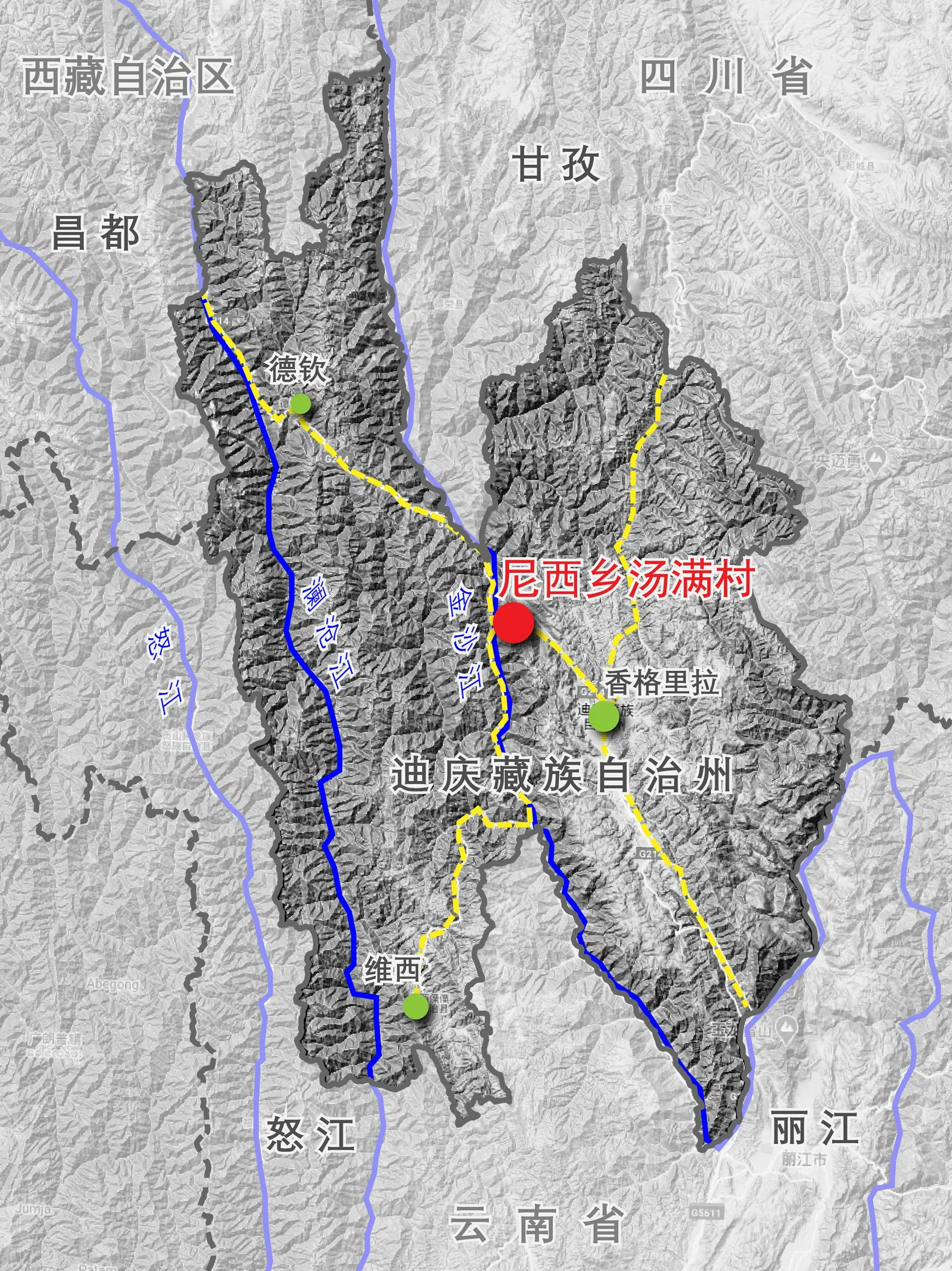

迪庆州藏族居民主要分布于州域北部的香格里拉市与德钦县。该地海拔在1500米至3500米之间,地形及气候条件复杂多样,有干热河谷、二半山区与高寒坝区三种典型的气候类型[1](P.10-12)。该地藏族民居属藏式碉房,在功能布局、结构和装饰等方面保持共性,但在降水量、温湿度等局部环境影响下表现出建筑外观的地区微差:德钦县民居以平顶土掌房为主,而香格里拉市则以闪片坡顶房为主。本文以两地结合部的香格里拉尼西乡汤满村为重点考察对象,其传统民居兼有闪片坡顶与局部土掌平顶特征,在滇西北藏族民居中具有突出的代表性。

图1 区位图

云南地区传统藏式民居的研究始于20世纪末,蒋高宸、杨大禹在概述云南民居建筑的过程中,初步探讨了藏式民居的形制特征。①此后二十年的研究,学者们的关注点集中于建筑学视角下藏式民居形制的地域特征、建筑材料的环境适应性以及建筑装饰艺术等议题。②于可见的建筑形式方面有颇多讨论,但鲜有从民族融合、文化交流、地区互动等社会文化视角剖析民居形制特征背后的形成机理和发展脉络。本文试图在这些方面做一些初步探索。

一、民居建筑形制

汤满村东南距香格里拉市约30公里,靠近金沙江谷地(图1)。村民以藏族为主,沿袭半游牧半农业的生业方式。民居随形就势散落分布,主要集中在汤堆、汤满两块稍平的坝子及半山坡。村内划分为三个自然村,皆有各自的神山。各家房址由喇嘛打卦算卜,院内主房朝向各村组的神山,故全村建筑朝向并不一致,这也是氐羌民族村落的普遍布局特征(图2)。村内民居建筑特征较为统一:碉房外部围合以版筑土墙,墙体微向上收分呈梯形;内部为干栏式木结构,适应山地条件及其生业方式;主房屋顶多为悬山或歇山式坡顶,厢房则以土掌平顶为主。村内现存最早民居为央宗老宅,至今已历六代,逾百年历史。户主央宗是家中第五代,自述家族曾为马帮,财力丰厚。此宅年代最古、规格较高且保存较好,能够反映当地传统民居的主要形制特征。

图2 汤满村选址与布局③

(一)功能布局

汤满村民居多为单体主房,院落特征不明显,只在主房周边做简单围合。主房平面形式有矩形、曲尺形以及其他变体。平面形式主要与家庭构成、财力等状况相关。矩形民居最为常见,修建年代一般较早。其中体量大者平面布局较复杂,前述央宗家曾为马帮,家中曾供多名喇嘛同住,其宅平面轮廓为矩形,但中部开天井,形成凹字形的平面变体。曲尺型民居由互相垂直的主房与厢房构成,修建年代一般较晚。

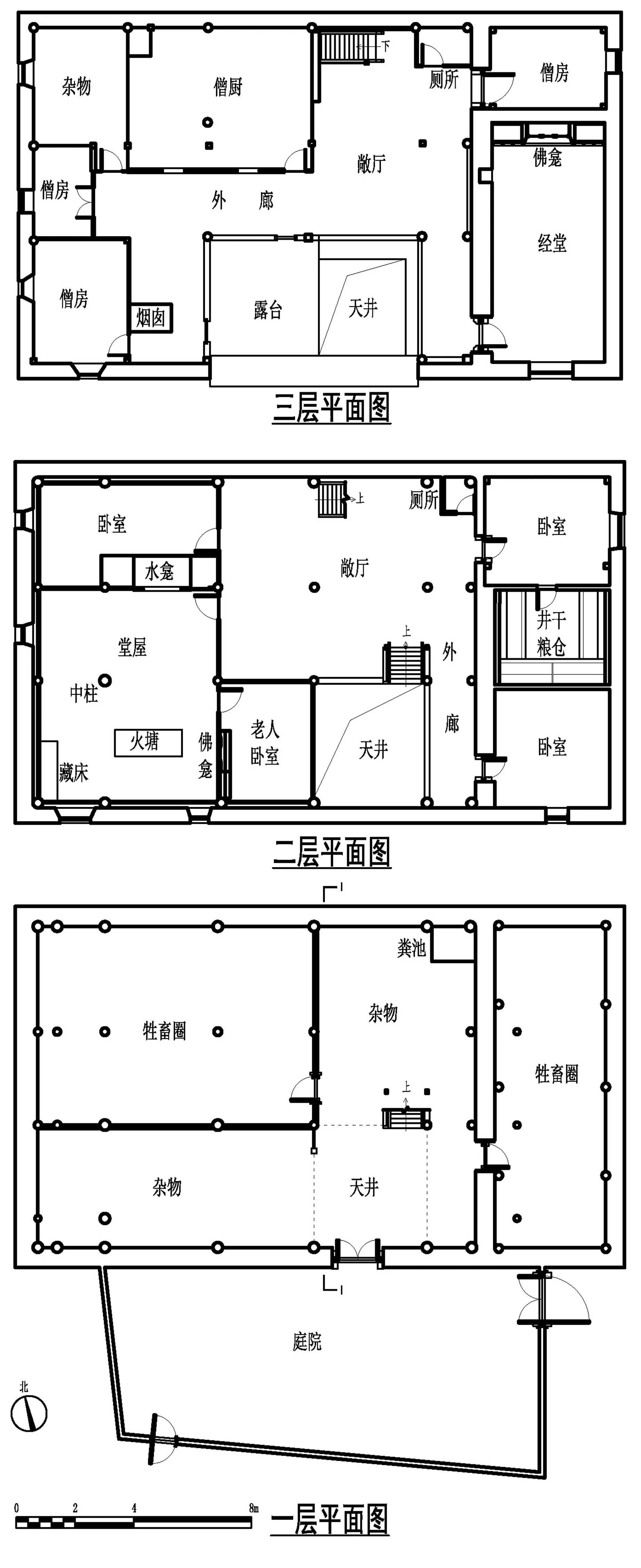

不同平面形式的民居在空间组织和布局原则上基本相同。民居多为三层,以干栏式木结构形成立体布局框架。一层为低矮的架空层,置牲畜圈、堆放农具,土地无需额外平整,既节省劳力,也适应多变的山地地形;二层以上为居住层。二层置有整组建筑的核心空间——堂屋,藏语发音“qiongma”,兼有厨房与起居室双重功能。其余多为老人或女性居室。三层择采光通风最好的方位设置宗教功能的经堂,其余空间配置与二层相似,唯仅供男性居住。这一立体布局与原始苯教观念中“三界”概念相呼应,即牲畜居于下层,人居中间,而神居最高处。

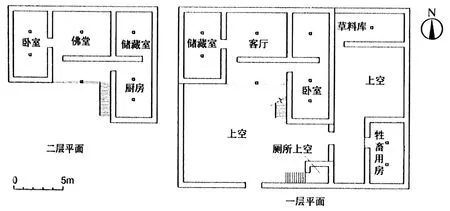

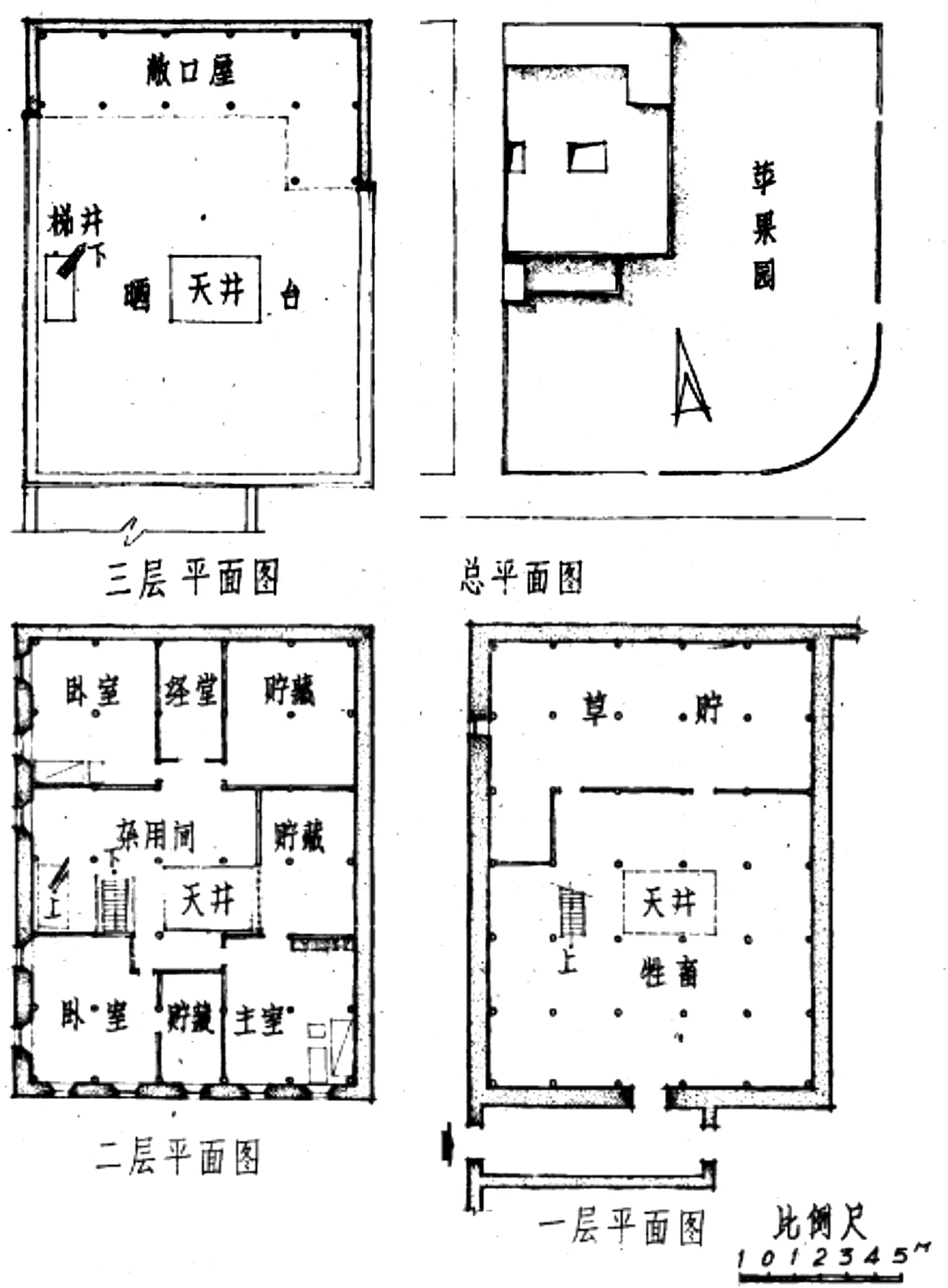

图3 央宗宅各层平面图

央宗家即按此原理布局。主房坐北朝南,面向神山,其南侧围合出一方小院。主房平面呈凹字型,高三层,中部形成天井,南侧墙中辟门。其底层为牲畜圈,二层、三层为居室(图3)。

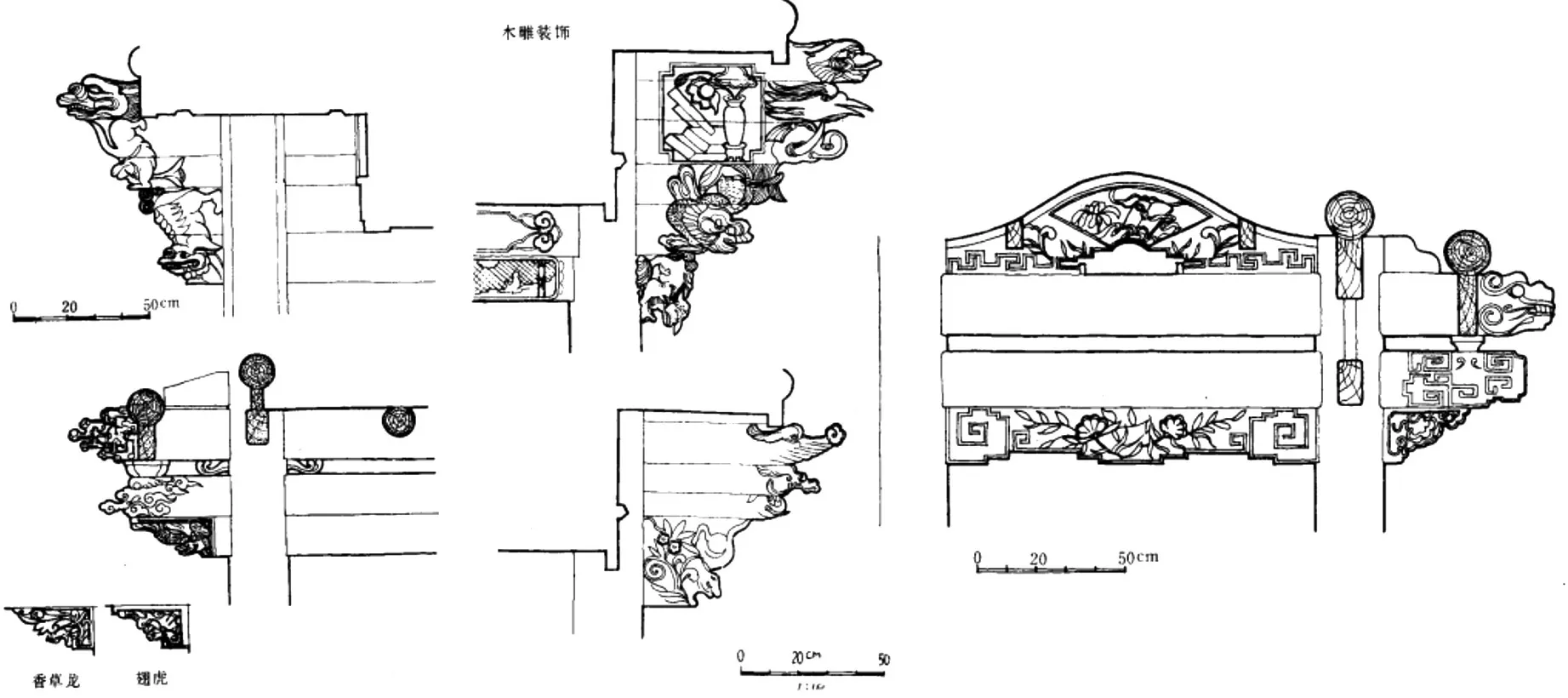

二层有堂屋、敞厅、卧室、粮仓等设置。堂屋居西南,面积为全屋之首。平面近方形,依靠西、南两侧外墙上的开窗,采光良好。堂屋的核心设置是粗大的中柱及方形火塘(图4)。藏族民居以中柱为崇拜对象,应是受帐篷中内柱意象的影响。中柱位于堂屋近中心的位置,柱径或为普通柱径两至三倍,两端略收分形如梭柱。因用材巨大,且中柱之上的横梁须与中柱同树取材④,故需提前选定合适的木材,立柱之日由喇嘛诵经祈福,按照严格的仪轨建造。中柱被视为家中神灵所在,也是家中财富的象征,藏民会在柱头处悬挂麦穗、箭旗、哈达等信物,重要节日时绕柱诵经祈福。梁柱间施以雕刻万字纹或忍冬纹的精美雀替,装饰之余又可分担柱头节点的压力。

图4 堂屋中柱及火塘

火塘偏于堂屋中央东南侧,其上架设子母灶和烟囱。烟囱穿越楼层木板直达屋顶,既可保持室温,又可借助烟熏对各层木构件防腐防蛀。火塘以西在窗下放置藏床,上置卡垫可供躺卧。迪庆民居中对此藏床的使用有严格的规制,以火塘为参照,区分上、下位,上位仅供男性及长者使用;下位供女性或晚辈使用,因距离火塘较近,方便妇女完成提取酥油、磨制糌粑等操作。火塘后方分间墙上设置内嵌式佛龛,饰精美雕花,供奉藏巴拉火塘神及家中先祖像。藏民血脉传承意识较为薄弱,其他地区藏族民居中鲜见祭祀先祖的行为,汤满民居所见或与文化交流有关。堂屋北壁近门处设有内嵌式水龛,饰卷草纹、藏八宝图案及兽首木雕,精美至极。显然,堂屋兼会客、敬神、祭祖、烹饪、取水、用餐、休憩等多种功能,是家庭生活中使用频率最高的核心空间。

二层其余空间多为女性或老人的居室。距离火塘最近的卧室因冬季温暖多为老人所用。敞厅居中临天井而设,为半室外空间。在敞厅东侧的卧室中,置有井干式粮仓一间,其四壁用圆木以榫卯咬合横叠而成,整体嵌于建筑木结构框架中。仓门开于卧室内,外廊没有任何痕迹,显示出屋主对私有财产的保护意识。

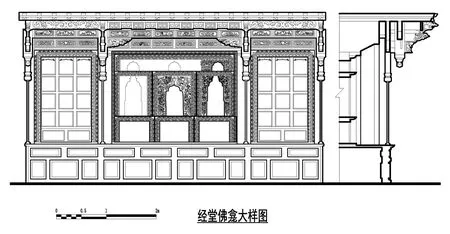

三层的核心为宗教功能的经堂。经堂位于东南侧采光、通风效果最好的房间,朝向神山。与堂屋多近方形不同,经堂往往为纵向狭长,这应与藏民“磕长头”的礼佛习俗相关,空间纵深感的强化还可渲染神秘凝重的宗教氛围。经堂的建造极尽工事,从入口外廊起便注重墙面壁画与梁枋彩画的绘制,构件尺寸亦明显加大。经堂内部全木封装,木质铺地、护墙板及天花横枋浑然一体。横梁彩绘以回纹、万字纹或步步锦为底纹,中间雕刻梵语六字真言。天花板满施彩绘,内容各不相同,多为藏八宝题材。最北端的佛龛更是制作精妙,中间设小龛安置佛像,两侧置经格摆放经书。龛身集彩绘、透雕、浮雕、贴金等各种工艺,装饰题材除藏文化常见的动植物纹饰外,兼有汉文化龙凤等吉祥图案(图5)。

图5 经堂佛龛大样图

三层的其余空间多为男性及喇嘛居室,铺地、门窗隔扇或床榻家具的花纹雕刻明显较二层卧室更为精美。女性一般不可在三层居住,这种男女居住空间分隔的做法,与藏族牧区中帐篷区分“阳帐”与“阴帐”的习俗如出一辙,是早期游牧文化的直观体现。

总之,主房布局中呈现出明显的双重核心——“堂屋”与“经堂”。堂屋功能以满足世俗生活需求为主,经堂则因宗教的崇高地位而具有神圣性。汤满村藏式民居的空间图式并不凸显中轴的概念,且没有明显的向心性。占据核心空间的经堂和堂屋都不在建筑平面的几何中心上。建筑空间秩序主要反映在竖向的立体层位关系而非平面的权衡配置。

(二)形象特征

汤满民居墙体为版筑夯土墙,白石灰抹面,外壁自下而上略微收分。墙体厚实,最厚处可达150cm,起到保暖防风的作用。墙体底部多砌筑约50cm高碎石以隔绝湿气,上部填土夯实,其中混杂干草等植物增加拉结力。墙体转角处堆放土石与道路稍作隔离,避免相冲。这些做法与西藏地区版筑墙体并无二致。

窗户开在二层以上,随室内空间需求设置,故其数量、分布、大小并不均衡。窗形大多外小内大呈斗状,窗洞普遍较小,这与高原地区风大、日照强的环境特征相适应。窗楣横梁上设有木质的三椽三盖,逐一叠压挑出窗外,窗洞左右两侧至窗底三边围合形成黑色的梯形窗套,是藏式民居窗户的常见装饰手法。央宗家正立面开有五个大小不一的扇窗,三层窗户的尺寸与装饰等明显优于二层,而位于东侧经堂的窗户显然又最用心思营造。该窗外部装饰要素符合上述典型藏式特征,内部的木雕槅扇却极似汉地风格:四扇五抹,斜方格槅心,绦环板四角抹圆,极富趣味(图6)。

图6 南立面图

汤满村民居主房屋顶多用坡顶,厢房则为土掌平顶。坡顶偏小,坡度在平缓的15度左右,出檐较浅,与云南地区其他民族大坡顶民居形成鲜明对比,这应与当地降雨量偏少有关。屋顶形式有悬山与歇山,歇山因更有利于室内的通风采光而多见。屋顶构造简易,没有举折起翘等曲线做法,两坡椽件搭于脊檩之上,不设屋脊。传统屋面多用云南地区常见的“闪片”铺盖,即将当地云杉木劈成薄木板层层铺开,其上叠压石块,取材便捷、翻修方便。

图7 三层敞厅及外廊

相对于藏地民居的封闭性,汤满村相对舒适的气候条件使民居体现出难得的开放性。主房面向院落一侧并不以土墙全然围合,二层、三层往往后退半间,取消部分木隔墙创造出“廊”或“敞厅”等半开放空间(图7)。这种开放性为建筑形象的进一步丰富提供了契机,廊、厅处的梁柱等构件成为建筑装饰的主要载体。央宗家二、三层内退形成天井,三楼外廊柱头皆施蓝白色琐子纹图案,柱间穿枋下缘雕刻成曲线,两端点缀卷草图案,形成类似花罩的效果。梁头处雕作兽首,其下以卷草纹枋头承托。腰檐下叠出两层挑木,截面及背板处均施卷草纹或万字纹彩绘。廊柱间设寻杖栏杆,华板样式多变,交替以勾片、斜方格或双交四椀格为底纹,上嵌四瓣菱花图案,甚是精巧。彩绘图案不同于藏式建筑常见的绚丽五色,反而多使用蓝、白、灰等素色,与木构原色呼应,整体素雅洁净(图8-9)。

图8 天井及外廊

图9 外廊柱头装饰

(三)构造技术

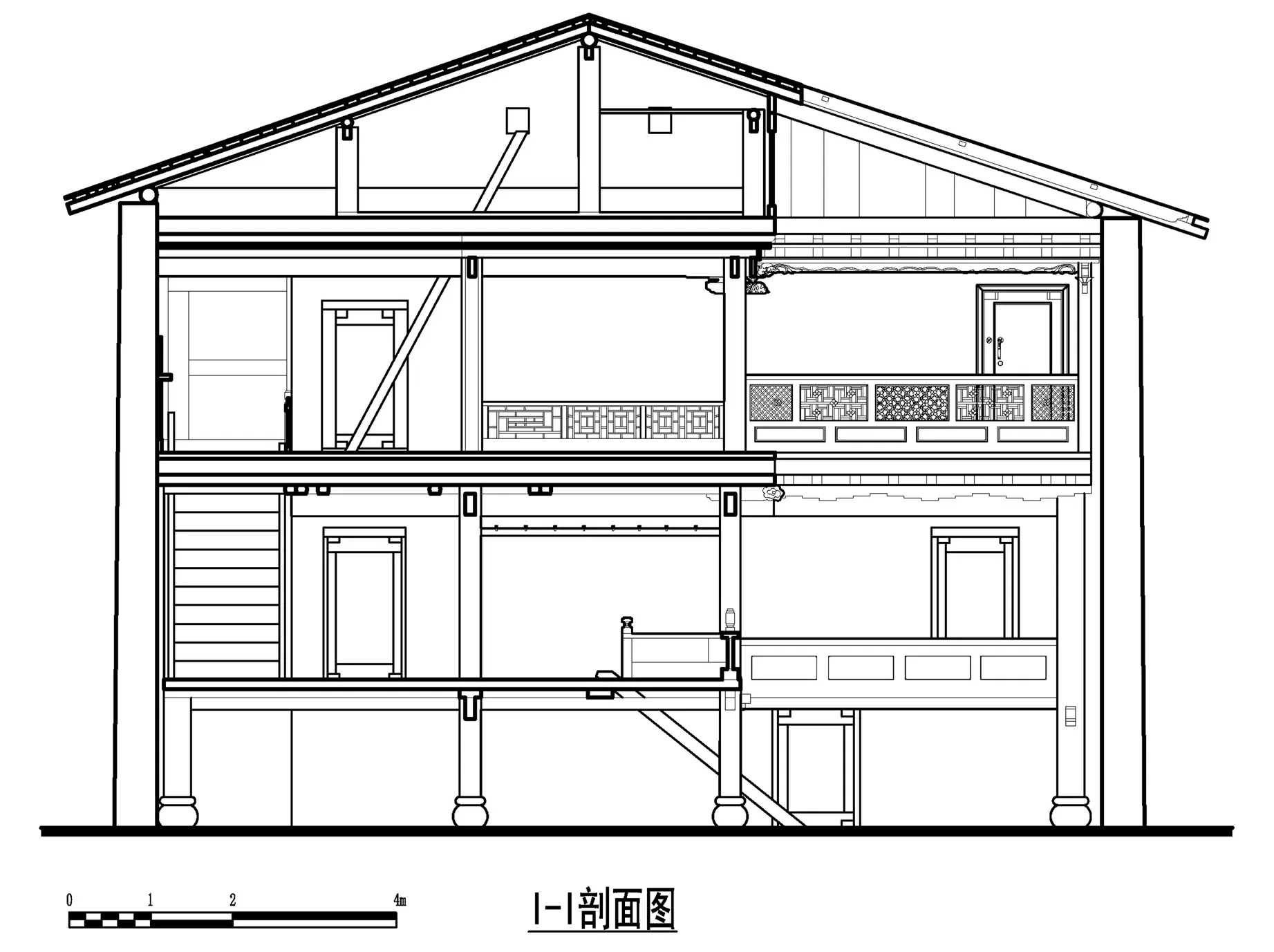

汤满村民居为土木混合结构,内部为干栏式木构梁架,但由于木结构技术尚不发达,还需充分借助版筑夯土墙承重。以央宗家为例,各层木构柱网虽大致上下对位,但两层柱间采用平摆浮搁的方法交接,上下并不贯通。部分小柱根据生活需求随宜设定,柱间距多在2-2.5米。此做法虽增加了空间的灵活性,但构架的整体稳定性却大大减弱,故梁、檩等受力构件多横插进邻近的版筑墙体中。

木结构的柱、梁、檩构造与传统藏式平顶民居的框架体系相似,以立柱承梁枋,并在梁枋上水平密置圆形檩条承载上层地面。除堂屋中柱外,各层立柱柱径普遍偏小,且有圆有方。横梁的断面尺寸同样偏小,高宽比约3∶1。唯檩条厚实,接墙处插入墙中(图10)。

图10 I-I剖面图

坡屋顶的木构架独立设于下层平顶之上,结构简易。央宗家为悬山顶,中部开天井。屋架中部及前后两檐以立柱承檩、椽,最高的中柱不足1米,柱网排列与下层柱网完全脱离。节点不设榫卯,仅用麻绳捆绑固定。椽上铺设横木条以固定闪片。构件多取自原木,不经雕饰,同类构件形制及尺寸相差很大,导致压力分配并不均衡。可见屋顶结构并不成熟,是在平顶上加设的简易双坡屋檐,而坡顶之下的主体部分与德钦或其他藏族地区的平顶民居并无本质区别。央宗家三层天花厚度较二楼天花厚逾十公分,可知三层的平顶明显分担着部分屋顶的功能。

二、云南迪庆藏族传统民居特征成因探析

(一)建筑所见藏族文化的地域特征

民居是特定地域、特定民族文化传统、生业方式、生活习俗以及精神信仰的综合物质载体。从汤满村民居平面功能布局、立面形象以及剖面构造三个维度的综合分析,可以清晰地看到藏族传统建筑文化在迪庆民居中的表达。藏族民居在各地呈现出不同的地域特色,有阿里地区的窑洞、藏北牧区的帐房以及雅鲁藏布江流域的木构民居等,而迪庆民居明显属于传统“碉房”式样。所谓碉房,即指“居住在青、甘、川、藏高原地区的藏族采用的民居,是以石墙和土坯为外墙,屋顶为平顶的形制,远望如碉堡,故俗称为‘碉房’”[2](P.225)。坡顶的迪庆民居实为平顶建筑对自然环境的适应性变化,并不影响其“碉房”实质。

图11 西藏朗县民居[3](P.164)

图12 西藏昌都民居[3](P.183)

图13 四川色达民居[5](P.40)

具体而言,藏族碉房也存在地区差异。迪庆与其接壤的西藏昌都东南部察雅、左贡、芒康等县以及川西甘孜西南部稻城、巴塘、理塘等县的碉房在建筑特征上较为一致。三地共同的历史文化背景、环境与资源特征孕育了相似的建筑文化:首先,营建材料以土、木为主,墙体多版筑夯土墙,不同于其他地区碉房以石料砌筑墙体的作法⑤(图11)。其次,在结构体系和形象特征上,迪庆等地碉房由外部版筑夯土墙和内部木构梁柱构成混合承重体系,上下层柱网相叠而不贯通。这与昌都西北部类乌齐、丁青、边坝等地碉房在夯土墙体外部架设承托屋檐的作法差异较大(图12),亦与甘孜州丹巴与阿坝州的马尔康、黑水、理县等地“层叠式碉房”及“筒体式碉房”中内外均用墙体承重的形制迥异[4]。再次,此区域处于地震多发带,故多在碉房内局部使用井干结构以储备重要物资,当地俗称“棚空”。这一做法在川、藏、滇等多地区多民族建筑中普遍流行,然而此区的棚空多嵌于碉房内部,体量较小,而色达、道孚等周边地区的棚空并不局限于粮仓,亦常见于卧室、经堂等空间,故民居的外立面往往出现井干结构(图13)。最后,本区内民居内部各层与“三界”概念相呼应形成立体布局,堂屋及经堂构成双核心空间。而拉萨、日喀则等其他地区的碉房往往不采用干栏式底层空间,不设置独立经堂或无清晰的双核心格局等(图14-15)。这些域内共性及域间差异使迪庆与甘孜西南、昌都东南部三地共同构成碉房建筑分布区内的建筑文化亚区。

图16 四川巴塘民居平面图[8](P.62)

公元7世纪起,吐蕃南下与唐朝争夺云南洱海地区,导致大批吐蕃人迁入滇西北,并与当地羌人逐步融合——这是目前学术界对云南藏族形成历程的一般认识,并以此认为滇西北藏族应与西藏有着更为紧密的联系[7](P.275)。然而从民居建筑特征的研究入手,或可为藏族的跨地域互动历史提供更为生动的线索。通过迪庆、甘孜、昌都三地之间民居建筑的比较分析,发现迪庆明显与甘孜西南部民居在外形、平面布局、结构特征等方面相似度更高,尤其在很多细节上表现出惊人的一致。例如:两地民居双核心之一的多功能堂屋在方位、空间占比、形状、布置等方面高度一致(图16)。而在昌都察雅、左贡等县民居中,堂屋往往分化为厨房与客厅两处,核心性大大降低,且形状不限于方形,室内火塘与中柱的使用也极不稳定(图17-19)。再如迪庆、甘孜两地碉房的整体木框架结构中,连接上下层的木质楼梯多位于建筑中部,一侧安有简单的圆木扶手,坡度60°上下,可有效防止牲畜上楼,甚至连顶楼多采用可活动的独木梯的做法都如出一辙[8](P.36)。诸如此类相似细节不胜枚举。解析这一亲一疏的原因,迪庆、甘孜间道路交通的相对便捷性对两地的建筑文化交流具有重要作用,沿两地间南北向谷地顺势而为的交流显然要比迪庆、昌都间跨山越谷容易得多。这一点从“茶马古道”路线的形成过程亦可得到佐证。三地同处“茶马古道”川藏线与滇藏线的交通辐射范围内,滇藏线直至清代才出现,远远晚于川藏线,因为“无论是小道还是大道,滇藏间的古道都非常难走,直到和川藏大路汇合后,才稍好起来”[9]。迪庆民居与川西甘孜地区民居的高度相似性体现出生动的地域文化互动,这使我们在关于该地区藏族来源的既有认识基础上,进一步了解到其发展历程的立体、多元特征。

图18.西藏江达民居测绘图[4](P.182)

图19.西藏察雅民居测绘图[4](P.185)

(二)氐羌系民族文化的历史互动

虽然迪庆民居具有鲜明的藏文化特征,然而其堂屋的内部格局独出心裁,透露出若干藏族民居中少见的特色。堂屋以火塘和中柱为核心。火塘是组织整个住宅空间秩序的参照,男女长幼的座次皆以火塘为基准界定。火塘之后设置佛龛供奉藏巴拉与祖宗神位。中柱居中,尺寸较其余立柱明显粗大,装饰精美。藏床摆设在以火塘和中柱构成的核心空间的外围。在西藏地区鲜见能够完整呈现这一格局特征的民居;即使在与本地区具有高度一致性的川西甘孜地区,其中柱尺寸与其他立柱并无二致。迪庆民居的堂屋布局、尤其是“粗大中柱”这一形制在藏居中具有独特性。这需要纳入氐羌系民族的跨族群历史互动中来考察。

比较迪庆各民族的民居,羌族、彝族、普米族、傈僳族、怒族等氐羌系民族堂屋内普遍有火塘与中柱的双重设置,且对火塘及周边空间座次的禁忌内容大致相当。这应是包括迪庆藏族在内的古氐羌系民族的普遍居住模式,而各民族的具体表现略有差异。例如羌族、彝族等都围绕火塘摆放座椅,而中柱往往被忽略,部分地区甚至不立中柱;哈尼族等或按男女、或按主客设置两处火塘。在众多氐羌系民族中,仅宁蒗地区的普米族在中柱、火塘、神龛等的设置上与迪庆高度一致。普米族堂屋中央设直径在30cm以上的中柱,称之为“擎天柱”,视为家中财富的象征,在柱头处施以各类装饰。其火塘后方供奉类似灶神的藏巴拉及祖先神位[10],家中每有老人去世,便要在锅庄石上画记号,以示家里又多了一位祖先神[11](P.234)。这一组建筑文化特征的相似性显现出宁蒗普米族与迪庆藏族之间的密切联系,其缘由可从西北地区民族和文化的历史迁徙中寻获。西北地区的族群文化在历史进程中有不断南迁的惯性,例如滇西北纳古石棺墓及尼西石棺墓与四川地区乃至西北羌族的密切关联便是有力的证明。⑥这一惯性也与藏彝走廊中藏缅语族自北而南的跨地域互动保持一致[12]。普米族的迁徙正与这一南北文化传播带有关。普米族源头为四川西番众多支系之一的拍木依,与川西藏族同源,宋元之际一部分向南流徙进入滇西北,发展为今日之普米族[13]。在其迁徙过程中,必然与途经的滇西北藏族产生互动,两者民居中保留的粗大中柱等遗制即是这一互动的实证。上文所述川西甘孜民居与迪庆民居的高度相似性,同样与这一南北向文化传播带有关。这进一步揭示出滇西北地区民族文化跨地域、跨人群的交往历程。

(三)纳西族文化的浸润与华夏认同

迪庆民居的木结构装饰部分,包括梁、柱、枋等构件的雕刻与彩绘、佛龛外围木雕以及窗内木质槅心等,都可见受到曾为区域中心的丽江纳西族文化的影响。央宗家三楼敞厅的木构件装饰,从柱头琐子纹彩绘、梁头兽首雕刻到华板勾片纹样等,几乎都可在纳西族民居中找到原型(图20)。彩绘用色一改藏族常见的红、黄、绿等饱和度较高的颜色,而使用白、灰、蓝等纳西族建筑中常见的素色。这些建筑形象的关联显示出区域中心的文化特质对周边民居的浸润。以丽江为中心的木氏土司自明代中期占据迪庆,至清康熙时期退出尼西,统治迪庆一带近两百年。从地域和族群互动的进程而言,纳西族文化因素对迪庆的影响是在前述其他因素基础上的发展。在建筑结构、文化特征等交流之外,纳西文化的影响又扩展至更为直观的建筑木构装饰层面。

更为重要的是,明清时期土司制度作用下的西南地区加速了对中华文化的认同,这在土司政权核心地区有深刻体现。丽江较云南其他地区受汉地文化浸润更甚,木结构体系发展更加成熟,装饰风格也更偏汉地传统。以土司政权中心为桥梁,汉地文化特质伴随纳西文化渐次传播至滇西北一带,展现了各民族文化的交往交流与交融。迪庆民居藏式佛龛中出现的龙凤纹样、窗户所用木雕槅扇及梁枋各处的传统汉式元素等成为中华民族共同体发展历程的珍贵实证。

图20 纳西族柱头雕饰[14](P.58)

三、结论

“任何一项具体的地区性的民居皆应放在更大的视野范围内去考察,进行比较,找出该民居的价值来。”[15](P.7)通过跨地域、跨人群的比较研究,可以更明晰地认识一地民居的典型性及特殊性,进而观察其所属人群的文化特征和历史变迁。本文以典型案例为切入点,拓展考察迪庆及周边跨地域、跨人群的民居建筑,形成对滇西北藏族传统民居主要建筑特征、文化内涵及其发展历程的初步认识:迪庆藏族民居在建筑用材、功能布局、构造方式、建筑形象等主要建筑特征上体现出康巴地区藏式碉房的典型特征。从跨地域视角看,迪庆与昌都东南部以及川西甘孜西南部构成具有藏式碉房建筑共性的文化亚区,而川西甘孜西南部地区与迪庆藏式碉房的相似度更高,这与共同的地理环境及便捷的交通密切相关。从跨族群视角看,氐羌系各民族文化在自北向南的传播惯性下对迪庆藏族民居产生影响,集中反映在迪庆民居堂屋的平面布局及其所承载的习俗、信仰与禁忌等层面。特别是“粗大中柱”的设置显示出滇西北藏族与普米族的密切关联,生动呈现了滇西北各族群的互动与交融。而迪庆民居木构件的雕刻彩绘等建筑装饰手法又进一步受到区域中心纳西族文化的浸润,进而呈现出土司制度影响下的汉地文化特征。在跨地域、跨人群的历史交往中,滇西北地区民居建筑形成了有别于其他藏地民居的鲜明特点,不仅承载了显著的多元文化属性,其自身也成为我国民居建筑文化多样性的重要组成部分。由此,迪庆藏族民居建筑形制特征所承载的跨区域、跨族群的文化交流,从建筑文化的角度见证了我国多元民族互动与一体国家整合的历史进程,对于理解新时代下中国各民族关系、铸牢中华民族共同体意识具有重要价值[16]。

注释:

①可参考杨大禹《云南少数民族住屋——形式与文化研究》,天津大学出版社,1997年版。

②可参考王志蓉《香格里拉东北地区藏式民居的人文背景探析——香格里拉咱乡翁水村综合调查》,载《华中建筑》,2006年第10期,170-173页;翟辉《寻求云南藏族传统民居传承的建材支撑》,载《建材发展导向》,2003年第3期,92-93页;李睿《滇西北藏传佛教影响下的藏族民居装饰研究》,昆明理工大学硕士论文,2008年。

③本文所用照片、测绘图除注明出处外均为笔者指导的中央民族大学民族学与社会学学院考古文博专业2014级本科田野实习部分成果。参与汤满村民居调查及建筑测绘的学生有2014级本科生张璇、毛静彦、龚若凌,17级硕士研究生周敏。

④有学者认为“中柱崇拜”应源于“古树崇拜”,当树木被砍下的一瞬间虽已失去生命,但是古树的灵魂永远存在。汤满村这种柱、梁必须出于同株大树的习俗似与此种信仰有关。参见蒋高宸《云南民族住屋文化》,云南大学出版社,2016年。

⑤“在盛产石料的地区,如藏南谷地、拉萨平原、江孜、日喀则、阿里和昌都(至四川岷江流域)一带,多采用乱石或片石砌筑房屋;而在石料较少的地区,如藏东三江峡谷、林芝、波密、昌都(至四川西北部阿坝、汶川一带)以及云南西北部德钦、中甸等地,则改用土墙和版筑墙。”见江道元,陈宗祥《中国邛笼(碉房)建筑与文化》,载《论文集编审委员会编《世界民族建筑国际会议论文集》,国际文化出版公司,1997年版,96页。

⑥两处墓群出土绿松石和青铜工具等随葬物都明显来自于四川地区,其墓葬内部结构、葬俗等与西北地区羌人墓葬相似性极高。这反应出迪庆高原在青铜或铜石并用时代,同西北部古老部族之间的紧密联系。参见张新宁《云南德钦县纳古石棺墓》,载《考古》1983年第3期,220-225+293页;王涵《云南中甸县的石棺墓》,载《考古》2005年第4期,28-39+100+2页。