合并同侧胚胎型大脑后动脉的后交通动脉动脉瘤栓塞术后复发的影响因素分析

潘思源 叶国辉 刘 洋 沈春发 张少杰 白三莉 赵曰圆 秦 杰 秦海林 安学锋 杨 铭

后交通动脉动脉瘤(posterior communicating artery aneurysm,PCoAA)是一种常见的颅内动脉瘤[1]。PCoAA 的发生、发展受多种因素的影响,包括复杂的解剖关系、血管变异及病人自身基础健康情况[2]。胚胎型大脑后动脉(fetal posterior cerebral artery,fPCA)指大脑后动脉P1 段发育不良或缺失,同侧后交通动脉管径增粗,主要或完全供应大脑后动脉P2段的血流[3]。血管内栓塞治疗已成为PCoAA 的主要治疗方式,但远期随访发现复发率较高,在30%以上[4]。合并fPCA的PCoAA,治疗难度更大,易出现缺血相关并发症[5]。本文回顾性分析2015 年1 月至2021 年1 月行血管内栓塞治疗的68 例合并同侧fPCA的PCoAA的临床资料,分析术后复发的危险因素,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象68 例中,男14 例,女54 例;年龄41~76 岁,平均(58±9)岁。有高血压病史33 例,有糖尿病病史3 例。破裂动脉瘤52 例,未破裂动脉瘤16例;瘤颈位于后交通动脉22例、颈内动脉46例;小型动脉瘤34例,中型动脉瘤29例,大型动脉瘤5例;支架辅助弹簧圈栓塞59 例(1 例为双支架辅助),单纯弹簧圈栓塞9 例;椎动脉造影及压颈试验显示P1 段缺失33例,P1段发育不良35例。合并子瘤34例,宽颈动脉瘤50例。

1.2 纳入标准与排除标准 纳入标准:①DSA 确诊为fPCA合并PCoAA,压颈试验进一步诊断为同侧fPCA[6,7];②接受血管内栓塞治疗;③至少经术后6 个月DSA或320-CTA复查,有完整随访资料。排除标准:①DSA诊断为颅内多发动脉瘤(非后交通部位)或夹层动脉瘤等其他类型颅内动脉瘤;②PCoAA 无法行血管内栓塞治疗;③合并其他脑血管疾病,如硬脑膜动静脉瘘、烟雾病等;④病例资料不完整。

1.3 动脉瘤特征及评价标准 按动脉瘤最长径分为:巨大型动脉瘤(≥25 mm),大型动脉瘤(10~25 mm),中型动脉瘤(5~10 mm),小型动脉瘤(<5 mm)。按照瘤颈宽度分为:宽颈动脉瘤(≥4 mm或颈体比>1/2),窄颈动脉瘤(<4 mm 且颈体比≤1/2)[8,9]。以Hunt-Hess 分级评价动脉瘤级别:0~Ⅲ级为低分级,Ⅳ~Ⅴ级为高分级[10]。头颅CT 发现蛛网膜下腔出血或行腰椎穿刺术发现血性脑脊液定义为破裂动脉瘤。动脉瘤壁的局部异常突起定义为子囊型动脉瘤。同侧大脑后动脉P1段发育缺如称为完全型fPCA,同侧大脑后动脉P1 段直径小于同侧后交通动脉称为部分型fPCA。

1.4 手术方法 全麻下,采用Seldinger 技术穿刺股动脉,并置入6F 股动脉鞘,常规造影检查并三维重建测量动脉瘤大小和载瘤动脉远近端的直径,选择动脉瘤颈与载瘤动脉呈切线位的角度作为工作角度。若椎动脉造影见同侧大脑后动脉P1 段缺如或发育不良,再次行颈动脉压迫实验确认同侧大脑后动脉P1 段发育不良或缺如。然后,全身肝素化,将6F 导引导管放置在颈内动脉岩骨段,支架导管及微导管在路途引导下到达所需位置。根据动脉瘤形态及瘤颈宽度选择合适的栓塞方式,如单纯弹簧圈栓塞、支架辅助下弹簧圈栓塞等。术后工作角度复查造影及三维旋转成像,判断动脉瘤栓塞程度。

对于需行支架置入的未破裂动脉瘤,术前3~5 d开始服用双抗血小板聚集药物(拜阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg,1 次/d)。入院后检测CYP2C19 基因,若为氯吡格雷慢代谢,换用替格瑞洛(90 mg,2次/d)。对于破裂动脉瘤,术前不服用抗血小板药物。支架置入术后服用或胃管鼻饲拜阿司匹林(100 mg,1 次/d)+氯吡格雷(75 mg,1 次/d;或替格瑞洛,90 mg,2次/d)共12周,然后改为服用拜阿司匹林(100 mg,1次/d)至24周,用以预防支架内血栓形成。

1.5 动脉瘤栓塞程度的评价 根据Raymond 分级评价动脉瘤栓塞程度[4]:Ⅰ级,动脉瘤基本不显影;Ⅱ级,瘤颈处有显影;Ⅲ级,瘤体处有显影。Ⅰ级为完全栓塞,Ⅱ~Ⅲ级为不完全栓塞。

1.6 动脉瘤复发的定义 术后6 个月复查DSA 或320-CTA,与术后即刻栓塞结果比较,若瘤体完全无造影剂显影、瘤体显影范围较前减少或瘤体显影范围同前均定义为未复发;瘤体显影范围较前增大或术后再次破裂出血均定义为复发。

1.7 统计学分析 应用SPSS 20.0软件分析;正态分布计量资料采用±s表示,采用t检验;计数资料采用χ2检验;多因素logistic 回归分析检验术后复发的危险因素;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术后复发率68 例中,术后影像学复查显示,动脉瘤复发22 例,未复发46 例(图1)。术后复发率为32.4%(22/68)。

图1 左侧胚胎型大脑后动脉合并左侧后交通动脉动脉瘤支架辅助弹簧圈栓塞前后DSA

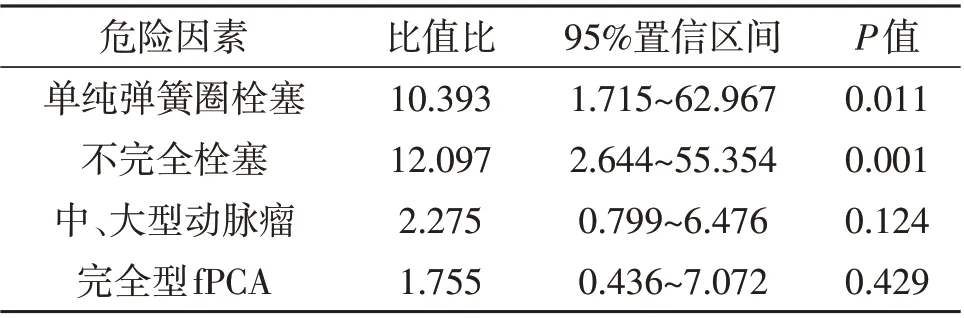

2.2 术后复发的影响因素 单因素分析显示动脉瘤大小、支架、大脑后动脉P1发育情况、动脉瘤即刻栓塞程度与术后复发有关(P<0.05,表1),而年龄、性别、高血压病史、糖尿病病史、动脉瘤破裂情况、动脉瘤瘤颈宽度、动脉瘤子瘤、瘤颈部位与术后复发无明显关系(P>0.05,表1)。多因素logistic 回归分析显示,未使用支架辅助、术后即刻不完全栓塞为术后复发的独立危险因素(P<0.05,表2)。

表1 合并同侧fPCA 的后交通动脉动脉瘤栓塞术后复发影响因素的单因素分析

表2 合并同侧fPCA 的后交通动脉动脉瘤栓塞术后复发影响因素的多因素logistic回归分析

3 讨论

后交通动脉在解剖结构上存在变异的可能性,而fPCA 是其最重要的一类变异。fPCA 导致后交通动脉的主体血流来源于颈内动脉而不是椎-基底动脉。合并fPCA的PCoAA治疗难度更大,易出现缺血相关并发症[5]。但闫亚洲等[6]认为,血管内治疗合并fPCA的PCoAA是可行的、有效的。PCoAA栓塞术后长期稳定性是决定其疗效的关键。研究发现,多种因素影响颅内动脉瘤栓塞术后的长期稳定性,动脉瘤大小、术后即刻栓塞程度及支架的使用等,均可成为动脉瘤栓塞术后长期稳定性的影响因素[4,11~13]。本文动脉瘤大小与合并fPCA 的PCoAA 栓塞术后复发无明显关系(P>0.05),可能与本文样本量有关。与单纯弹簧圈栓塞相比,支架辅助弹簧圈栓塞对动脉瘤瘤颈的封堵及动脉瘤瘤体填塞的致密程度明显提高。本文结果显示,单纯弹簧圈栓塞及术后即刻不全栓塞是合并fPCA 的PCoAA 术后复发的高危因素。这与文献[11,12]报道一致。Thiarawat 等[2]研究发现,同侧fPCA 与PCoAA 的发生相关,并且这种变异与动脉瘤瘤颈的大小有关,但与动脉瘤瘤顶的大小或破裂状态无关。本文单因素分析结果显示,大脑后动脉P1段发育情况与术后动脉瘤复发有关(P<0.05),但多因素logistic 回归分析显示其不是合并fPCA 的PCoAA 术后复发的独立危险因素(P>0.05)。目前,大脑后动脉P1 段缺如与大脑后动脉P1段发育不良对合并fPCA 的PCoAA 复发的关系尚不明确。

本文也存在一定的局限性:首先样本量相对较小,只有一次随访影像学结果,没有长期、多次数影像学随访结果来判断长期预后;其次,本文为单中心、回顾性研究,需要多中心、大样本前瞻性研究进一步验证;此外,部分随访部分内容是基于主观标准,需要更为客观的标准辅助证明随访内容。

综上所述,合并同侧fPCA的PCoAA血管内栓塞术后复发率较高,单纯弹簧圈栓塞、术后即刻不完全栓塞病人术后复发率更高,需要更为密切的随访。