论“四大课堂”协同联动提升党史教育新成效

刘庆生,杨绪武

(淮南师范学院 学生处,安徽 淮南 232038)

2017 年, 习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表重要讲话,提出立德树人是大学的立身之本[1]。 党史蕴含丰富的思想政治教育功能,是高校实施立德树人工作的有力抓手。 2021 年2月20 日习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调:要抓好青少年学习教育,着力讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事,厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感,让红色基因、革命薪火代代传承。大学生是国家的希望、民族的未来,中国共产党立志于中华民族复兴大业,必须引导青年学子增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,立志为共产主义远大理想、中国特色社会主义事业奋斗终身。高校肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人的重大责任,把党史学习教育融入学校教学、管理和服务全过程,强化家庭、学校、社会三者有机结合,充分发挥高校“四大课堂”联动效应,形成教育合力,充分借助党史学习教育达到以史鉴今、资政育人的重要作用,引导大学生扣好人生第一粒扣子。

一、调查方案设计及实施

(一)调查对象

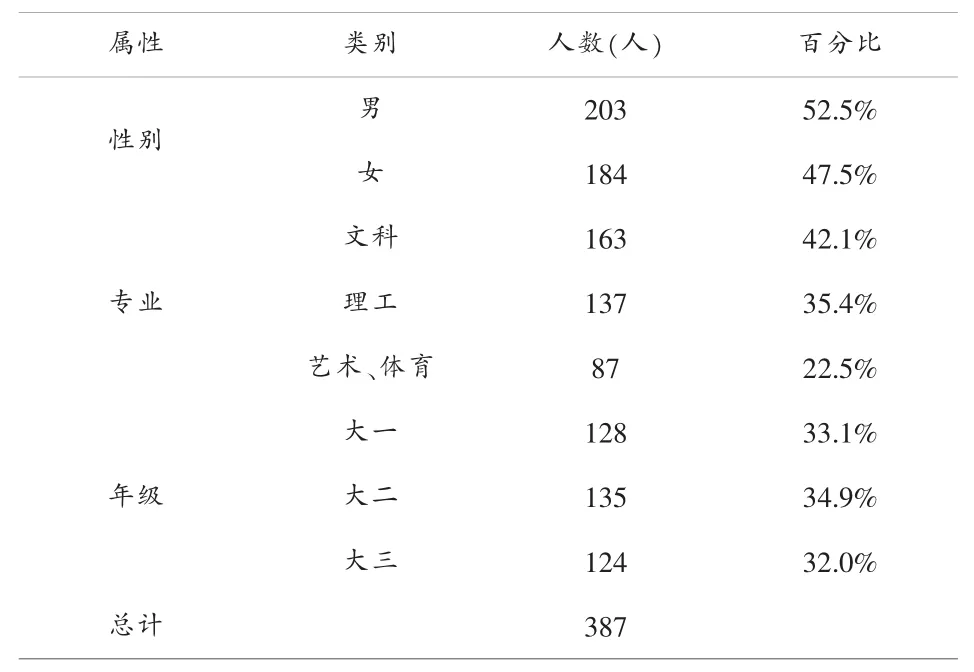

文章采用整群分层抽样的方法,对淮南师范学院一、二、三年级在校学生发放共计400 份调查问卷,回收有效问卷387 份,其中男生203 人,女生184 人;文科生 163 人,理、工科生 137 人,艺、体生87 人(详见表 1)。

表1 被试学生基本情况信息

(二)研究工具

基于刘伟《大学生“四史”教育调查问卷》,文章将问卷题型主要分为党史学习教育的现实意义、大学生学习党史的动机、大学生学习党史的主要途径等方面,涉及 12 个相关问题[2]。

(三)施测过程

以教学班为单位,借助班主任、辅导员对大一、大二、 大三部分班级采取随机发放问卷的形式,规定时间集体收回。 所有回收数据采用 excel 和SPSS18.0 软件进行数据处理。

二、结果与分析

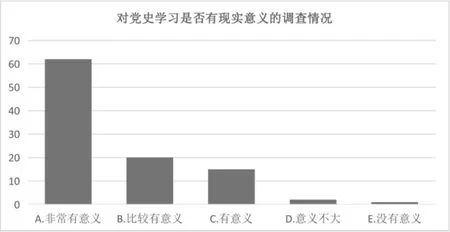

(一)大学生对党史学习教育的普遍认同度较髙

通过图1 可知,高校学生中认为学习党史非常有现实意义的占62%, 学习党史比较有意义的占20%,有意义的占15%,意义不大的占2%,没有意义的占1%。 由以上的数据表明,高校中大多数学生认为开展党史学习教育具有一定的现实意义,普遍认同度较高。

图1 高校开展党史学习教育是否具有现实意义

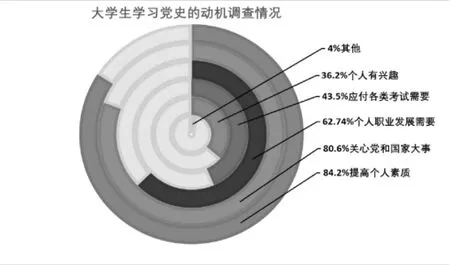

(二)大学生学习党史的动机较为端正

由图2 发现,大学生学习党史的动机选择“提高个人素质” 的占84.2%,“关心党和国家大事”的占80.6%,“个人职业发展需要”的占62.74%,而仅有4%的同学选择了“其他”。 由以上问卷调查数据发现,大体来说,绝大多数大学生学习党史的动机正确, 但选择 “应付各类考试需要” 的比例达到43.5%,这表明高校中仍有部分大学生学习党史的目的性亟需调整,其积极性有待提高。

图2 大学生学习党史的动机调查情况

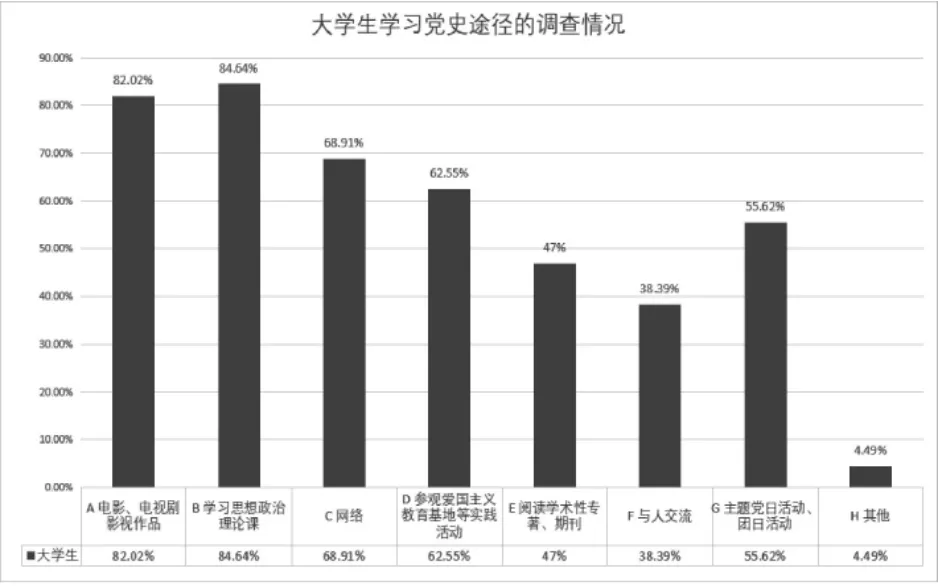

(三)大学生学习党史的主要途径

由图3 可知, 高校大学生学习党史选择通过“学校思想政治理论课” 了解党史学习教育内容的占84.64%, 通过影视作品了解党史内容的占82.02%,通过“网络”渠道了解和学习党史内容的占68.91%,通过“阅读学术性专著、期刊”的方式仅占47%。 由上述调研结果可知,“第一课堂”主阵地的思政课程已成为新时代大学生开展党史学习教育的主渠道。

图3 大学生学习党史主要途径的调查情况

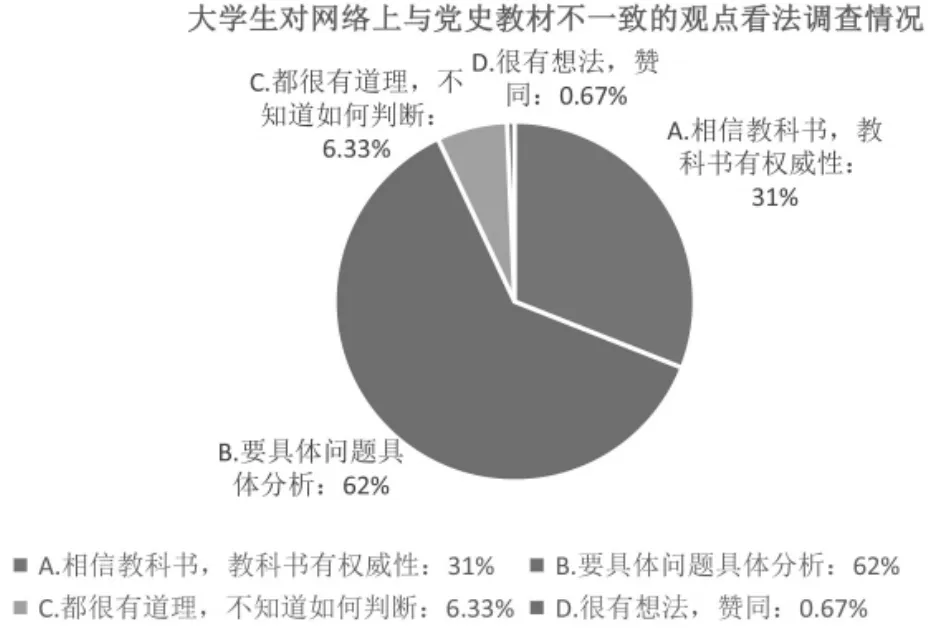

(四)大学生的党史观认识现状

由图4 可知,当大学生被问及“如果发现网络上关于党史教育相关内容的观点与书本教材上的不同,该如何处理”时,选择“相信教科书,教科书有权威性”的学生仅占31%;而认为“要具体问题具体分析”的占62%;选择“都很有道理,不知道如何判断”的仅占6.33%。因此,新时代网络信息资源对大学生的思想会产生较大影响,由于高校学子往往存在社会经验匮乏和易冲动等特点,从而易导致他们看待问题和处理事情不够周到,可能被“历史虚无主义”等错误思潮所蒙蔽。

图4 大学生针对网络上与教材上关于党史内容描述不一致的观点调查

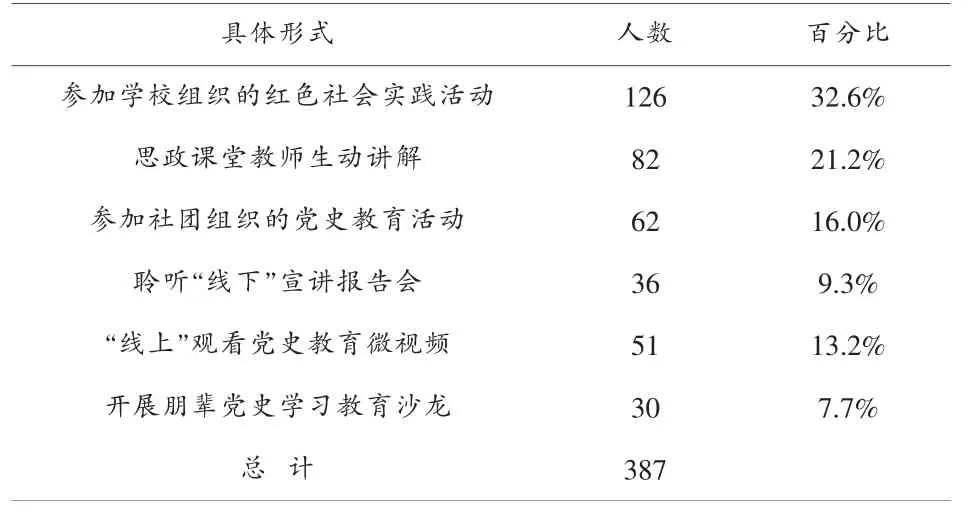

(五)大学生期望开展党史学习教育的形式

如表2 所示,大学生期望通过参加学校组织的红色社会实践活动了解党史的占32.6%,思政课堂教师生动讲解的占26.6%,参加社团组织的党史教育活动的占16.0%,“线上”观看党史教育微视频的占13.2%。 由上述问卷调查数据结果可知,新时代青年学子期望高校在开展党史学习教育过程中能够借鉴0BE 反向设计原理, 从大学生的实际需求出发,开展形式多样的教育活动,以期能够真正强化党史学习的教育成效。

表2 大学生期望的党史学习教育形式

三、高校开展党史学习教育的有效对策

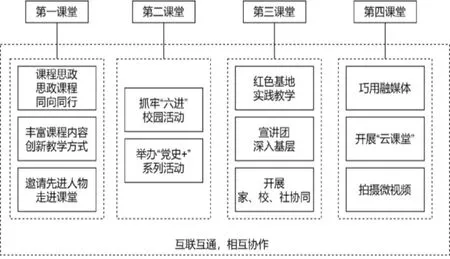

文章通过前期实施的问卷调查发现,在高校大学生群体中开展“党史”学习教育已初具成效,但难免会存在一些问题,如教育活动形式单一,缺乏创新、 网络与书本关于党史的内容无法保持完全一致、大学生缺乏准确辨识的能力等。 高校应紧扣问题导向,创新教育活动内容和方式,尝试以“四大课堂”联动为抓手,协同助推大学生党史学习教育落实落细,见行见效(详见图5)。

图5 “四大课堂”协同联动共促党史学习教育图示

“第一课堂”是校园内实施教育教学的主战场,教师依据教学大纲与教材,在固定的时间和教学场所开展教育教学过程。“第二课堂”是指学生参加除“第一课堂”外一些校园内的教学相关活动,其主要相对课堂教学而言,是对“第一课堂”的延伸和补充。“第三课堂”是指学生在教师的带领下通过开展社会实践活动,有效地将“第一课堂”上的理论知识与实践有机结合, 强化学生对于知识的理解和掌握。“第四课堂”是指教师与学生以现代信息技术作为学习手段,以网络资源作为学习内容,以互联网作为学习平台,相互进行在线交流讨论、合作研究、自主学习的虚拟课堂。“第一课堂”是理论基础,“第二课堂”是课内延伸,“第三课堂”是实践检验,“第四课堂”是前沿阵地,彼此相互影响,相互作用。 高校在开展大学生党史学习教育的过程中,亟需充分发挥四大课堂联动效应,协同发力,提升青年学子在学思践悟中,共促党史学习教育新成效。

(一)夯实“第一课堂”,强基固本

“第一课堂” 是高校教师开展教育教学的主阵地,思政课是作为当前青年学子开展党史学习教育的主战场[3](P35-36)。 高校应打好守正和创新的组合拳,做到思政课教学更有亲和力和感染力、 更有针对性和实效性,以真正做到党史教育“润物细无声”。

思政课教师应当牢牢把握党史学习教育的要义,深刻理解党史学习教育对于青年学子的重要价值,围绕具体的重点内容开展教育教学,不断创新课堂教学方式,促进大学生真正做到党史学习内容入脑、入心。 同时高校在学科设置上应当注重把握课程思政和思政课程同向同行,共促党史育人的协同效应。

高校专业课教师可结合自己的授课内容,充分引导学生在课堂上学会理论思维,把百年党史的艰辛与高速发展的今天以及伟大复兴的未来有机联系,追思过往,感悟将来[4]。 思政课教师应以习近平新时代中国特色社会主义思想为基础,秉承为党育人、为国育才的理念,紧密围绕党史学习教育和课程教学相结合、相促进的要求,重点挖掘教科书中的党史教育元素,凝炼教学主题,立足于当代大学生视角,用其易于接受的话语讲好中国共产党的故事、中华人民共和国的故事、中国特色社会主义的故事以及改革开放的故事,特别是要讲好新时代的故事,阐释好党的百年历程、百年经验、百年精神、百年成就、百年理论、百年贡献等,确保青年学生通过党史学习能够回答好“我是谁、为了谁、依靠谁”这道历史大考题,做到明大德、守公德、严私德[5]。在课堂教学方面,教师可创新采用理论教学与实践教育相结合的方式, 尝试邀请建党百年的见证者、革命老战士、 大国工匠等先进人物代表走上讲台,讲述他们的真实事例感染大学生,将党史学习教育融入同学们的专业学习、融入青年学子的内心理想中,同时引导青年学子在新的时代建功立业,勇做担当民族复兴大任的时代新人。

政府应统筹各地教育部门一体化推进大中小学思政课教育教学,通过组织开展诸如全省千万大中小学师生“同上一堂‘党史’大课”的活动,深度解读孕育发端于安徽省的大别山精神、 新四军精神、渡江精神、小岗精神,使大中小学课堂思政教育产生同频共振的最佳效果。

(二)活跃“第二课堂”,提质增效

党的十八大以来,习近平总书记高度重视学党史、用党史,多次强调“历史是最好的教科书”[6]。 作为青年学生“三观”培育的重要载体,党史教育对大学生的品格塑造具有无可比拟的作用,其理论解释力、说服力和感召力远胜于单纯的理论说教。

以学生活动、校园文化活动为主体的“第二课堂” 无疑是开展大学生党史学习教育的重要渠道。高校可结合组织道德模范和身边好人、 改革先锋、劳动模范、文化名家、徽风皖韵、高雅艺术等“六进校园”活动为依托,抓稳、抓牢青年学生的心理特征和接受特点,精心策划设计一批形式新颖、针对性强、实效性足的“学党史、感党恩、听党话、跟党走”系列主题活动。通过开展“党史+”(艺术、文学)系列活动,促使党史知识“动”起来、“活”起来,使学生由“要我学党史”转变为“我要学党史”。省内高校应在立足安徽实际、学校实际、学生实际的基础上,坚持守正创新、挖掘红色资源、丰富活动载体,打造党史学习教育品牌,在活动中指导学生了解党团结和带领人民为中华民族做出的伟大贡献和辉煌成就,增强青年学生对中国共产党、中国特色社会主义的认同感,坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

高校要将大学生的社会主义核心价值观教育同党史学习教育紧密结合,融入教育全过程,通过在校园内利用党、团活动日、社团开放日采取朋辈集中学习英雄人物和先进人物的优秀事迹等,引导学生树立崇高的理想和达至美好的精神境界。高校学生教育管理部门可以通过开展“英模·大师”进课堂、 组织学生参加党史学习教育宣讲团报告会和“我向国旗致敬”等活动,在校园内营造知史爱国、知史爱党的环境氛围,厚植青年学子爱国情怀。

(三)强化“社会课堂”,形成合力

各高校应在大学生群体中开展党史学习教育,坚持把思政小课堂同社会大课堂有机结合,使现实生活成为思政课内容的丰富源泉,这样的“大思政课”才会更加鲜活,直抵人心[7]。

高校在开展大学生党史学习教育的过程中,既要用好学校教育主渠道, 也要着力构建家庭—学校—社会协同育人机制,让广大青年学子在社会大课堂中自觉明理、增信、崇德、力行。 各高校应充分利用当地红色文化资源,发挥育人功能,江淮大地上的1.4 万多(处)件文物和革命旧居旧址、纪念馆见证了多个重要历史性事件,浓缩了党的百年奋斗历史,体现出党的优良传统和作风,是大学生党史学习教育的生动教材。我们要充分依托红色资源优势,发挥爱国主义教育基地、社会实践基地、红色研学基地、博物馆、文化馆等功能,将党史学习教育课堂迁移到红色基地,积极构建现场实地教学的“移动课堂”, 引导学生在身临其境中感受百年党史路程的艰辛,感悟当下生活的来之不易,激发青年学子为中华民族伟大复兴中国梦奋斗的信心和动力。高校应紧密围绕“立足校园、辐射周边、服务社会”的理念,弘扬大学生志愿服务精神,组建优秀大学生党员宣讲团深入社区、农村、厂矿、企业等开展党史宣讲,借助自己的学术专长把“小故事”讲出“大道理”,共同营造全社会共同学习党史的良好氛围,用伟大建党精神滋养时代新人,培养其努力成长为立大志、明大德、成大才、担大任的时代娇子[8]。 在关键时间节点,坚持因地制宜,如组织学生开展“清明祭英烈”等实践教育活动,引导广大青年学子汲取精神营养、传承红色基因、汇聚奋进力量,真正学好党史这门“必修课”,深刻认识和理解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,强化新时代大学生做中国人的志气、底气和骨气。

(四)构建“网络课堂”,协同融合

习近平总书记指出,要运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力[9](P13-14)。 全媒体时代,互联网传播快、覆盖广、效率高,各高校应当合理利用网络媒介,将其作为开展大学生党史学习教育的新型平台,牢牢把握青年学生认知规律,运用数字化平台和新媒体技术手段,拓展“线上”渠道,扩大覆盖面,提高传播度。 各高校可以尝试采用融媒体互动的方式,提倡大学生在网络上进行思想交流和个体表达, 同时在互动沟通中交换意见和想法,掌握党史学习教育的真谛和内涵,强化学习的针对性和实效性。学校在校园网页上通过开设微宣讲专栏,努力实现网络宣讲过程中在校大学生全参与、全覆盖。采取“线下活动”“线上直播”同步方式,开通党史学习教育“云课堂”,充分挖掘学校发展历程中的红色基因, 与学校密切相关的先进党史人物,通过以文物切入、旧址探访、后人访谈、书信朗读等创新方式, 开展高校党史故事接力讲述活动,构建“人人话党史,教育见成效”的优良环境氛围。

高校可创新网络教育方式, 通过制作党史微视频、党史动漫等大学生喜闻乐见的播放形式,让广大青年学子充分发挥自主能动性,实现教育全覆盖[10](P26-27)。 以此,使高校大学生在视频学习中能够切身感受到建党百年的艰辛历程、当前社会发展的巨大变化和辉煌成就,感悟革命先辈的初心,深刻认识到历史和人民选择中国共产党、 马克思主义、社会主义道路、改革开放的历史必然性,并深入了解中华民族从站起来、富起来到强起来的理论逻辑和实践逻辑。

四、小结与展望

高校“四大课堂”在大学生党史学习教育中发挥着重要作用,我们亟需立足“第一课堂”、创新“第二课堂”、拓展“第三课堂”、把稳“第四课堂”,将“四堂联动”协同育人机制充分融入高校党史学习教育进程中,引导青年大学生响应时代召唤,自觉把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中,主动投身新时代社会主义现代化强国建设实践, 听党话、跟党走,在攻坚克难中激发斗争精神,增强斗争本领,提高应对风险、战胜挑战的能力,努力成为担当民族复兴大任的时代新人,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春、智慧和力量。