规制科学活动的南极国际法规范的类型结构与性质分析

——以南极条约协商会议文件为研究对象

姜茂增 刘惠荣

(1 上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;2 中国海洋大学法学院,山东 青岛 266100)

0 引言

科学活动是南极地区最主要的人类活动类型,科学活动也成为南极条约体系所规制的最重要事项。在南极地区进行实质性科学活动是取得南极条约协商国地位的前提,也是各国在南极地区体现实质性存在的一种方式。《南极条约》确立了南极地区科学研究自由的基本原则,《关于环境保护的南极条约议定书》规定了科学优先的原则,要求各国在规划和进行活动时,应优先考虑科学活动。自 1961年第一次南极条约协商会议(Antarctic Treaty Consultative Meeting,ATCM)召开以来,各南极条约协商国积极起草协商实施各种类型的南极国际法文件,以此规制科学研究等诸多类型的人类活动,实现本国在南极国际治理中的主导权。中国自1985年建立首个南极科学考察站以来,在南极自然科学领域取得了长足进展,但是,在参与南极国际治理方面与美澳英等国相比仍然存在较大差距,这些国家在20世纪90年代提议制定了诸多南极特别保护区管理计划,而中国在2008年才首次单独提出了一份建立南极特别保护区管理计划[1]。

参与制定规范的能力和开展科学活动的能力协同发展是实现和维护一个国家在南极合法权益的前提和保障。而参与规范的制定,首先需要回答的一个问题是:现有南极条约体系是如何规制科学活动的?这个问题又可以具化为,现有规范或规则的内容形式作用机制等诸多要素都是怎样的国际法形态?系统把握和分析现有南极科学活动的规范或规则的组成结构和机制等,将为我国更广泛和深入参与南极条约体系的发展与完善提供理论支撑和参考。本文中有四个容易混淆的概念:规制规定规范规则。“规制”在本文中是指南极条约协商会议通过制定国际法规范来规制南极地区的人类活动。“规定”在本文中是指南极条约协商会议文件中具体的条文,在个别情况下也是指某项决议等对某事项做出规定。在本文中“规范”的范围比“规则”更加宽泛,下文将会对这两个概念做更详细的解释。

为了回应上述问题,本文对现有南极条约体系中规制科学活动最多体量最大的南极条约协商会议文件进行规范文本分析。在论文结构上,本文首先解释和分析了南极条约协商会议文件的形式和在南极条约体系中的作用。然后,通过对南极条约协商会议在1961—2019年通过的全部会议文件中规制科学活动的规定进行整理归纳,本文发现这些规定由被规制的主体规制行为的模式被规制的对象三部分所构成。单独或共同以这三项构成要件为标准,可以划分七种规制科学活动的规范类型。本文将其分类界定为:支持科学活动的规范基于科学活动的规范参考科学活动的规范需要科学活动的规范管理科学活动的规范定义科学活动的规范和综合类的规范。在第3 部分和第4 部分,本文进一步解释了这些规范的构成要件的含义以及这些会议文件的国际法性质。

1 会议文件在南极条约体系中的作用和形式

南极条约体系是由《南极条约》《南极海洋生物资源养护公约》《关于环境保护的南极条约议定书》(下文简称《议定书》)以及南极条约协商会议通过的措施决定决议等组成[2](25)。在南极,国家主体的广泛参与使南极条约体系具有国际法上普遍效力,其体系中的主要原则已经成为国际习惯法[3](539-540)。至2020年10月,《南极条约》共有54 个缔约国[4],约占世界主权国家数量的四分之一。根据《南极条约》第九条的规定,在南极地区开展“实质性科学活动”的国家有权参加南极条约协商会议,具有参与协商国会议决策的权利。目前有29 个国家具有南极条约协商国地位,有25 个国家属于不具有决策权的非协商国。

为了能够更好地实现条约及其议定书的目标与原则,《南极条约》建立了会议协商机制。根据《南极条约》第九条第一款的规定,缔约国的代表们应当就共同关心的南极事项进行协商,“并阐述考虑以及向本国政府建议旨在促进本条约的原则和宗旨的措施”[5]。基于此规定,在南极条约体系的框架下,南极条约协商会议定期召开会议,制定并以协商一致的方式通过决议决定和措施等会议文件。

这些会议文件是履行南极条约体系原则与目标的重要方式,对于南极条约体系的实施和完善具有重要意义,同时也是各国参与南极治理的最重要最直接的法律工具。例如,各国对于《议定书》中关于微小环境影响的规定存在争议,某项人类活动在何种程度上会产生超过《议定书》所规定的微小的影响,各国存在不同的实践。对此,南极条约协商会议采取的应对方式是以决议的形式制定新的规范,包括在1999年制定的决议1(1999)[6],2005年的决议4(2005)中修订的环境影响评价指南[7],以及在2016年通过了决议1(2016)中修订的南极环境影响评价指南[8]。这些指南虽然并没有对影响的程度作出进一步的法律解释,但是提出各国可以参考相关案例来判断何种程度的影响属于微小影响。

南极条约协商会议的会议文件是研究南极条约体系如何规制科学活动的最重要的文本材料,这些会议文件中有诸多规制科学活动的规定。例如,1989年的建议XV-14(1989)促进科学合作的宣言[9],2012年的决议3(2012)促进南极合作[10],2016年的决议3(2016)南极陆地地热环境活动行为准则[11],2017年的决议2(2017)南极研究科学委员会关于冰川下水生环境探索与科学研究的行为准则[12]等;以及大量散见于具有法律约束力的措施类文件中对于科学活动的管理规定,例如,措施6(2019)154 号南极特别保护区的管理规定[13]。同时,大量的会议文件也为分析规范的类型和结构提供了充足的研究材料。

在目前南极条约协商会议中,各国协商通过的会议文件共有三种类型:措施(1995年之后)(Measure)决定(Decision)和决议(Resolution)。在1995年之前,还存在第四种类型的会议文件,为了与1995年之后的“措施”类文件相区分,在本文中,1994年及其之前的文件被统称为“建议类措施”(Recommendation)。产生这种现象的原因是,学者与管理者们对于1995年之前会议所通过措施的法律约束力存在争议。根据《南极条约》第九条第四款的规定,“本条第一款所述的各项措施,应在派遣代表参加考虑这些措施的会议的缔约各方同意时才能生效(become effective)。”对于该条款中的“生效”,Joyner 教授[14]认为此处的效力概念是模糊的,不能等同于产生法律约束力或施加法律义务的含义,但是,也不能排除这种含义。

为了避免对于措施是否具有法律约束力的争议,1995年的南极条约协商会议对会议文件进行了重新分类[14](406-407)。根据决定1(1995)[15],“措施”在所有的南极条约协商国批准后对缔约国具有法律约束力。“决定”规定的是会议程序相关的事项。对于决定类文件的批准,根据1997年的决定1(1997)[16],所有涉及程序类的决定文件由缔约国的多数代表作出,虽然该决定在2004年[17]2005年[18]2008年[19]2015年[20]又分别被修订,但是其中关于决定文件的作出方式并没有被改变。“决议”是建议性质的文本(a hortatory text),对于协商国不具有法律约束力。其中,具有法律约束力的“措施”并不是在制定当年即生效,因为它们还需要缔约国的批准。根据南极条约秘书处的统计,至2020年还有三件“措施”尚未生效,分别是2004年的措施4(2004)旅游和非政府组织活动2005年的措施1(2005)附件六(责任)和2009年的措施15(2009)客船人员的登陆[21]。

这四类会议文件具有相对统一的文本格式,主要是由两部分构成,第一部分是前言,第二部分是正文,此外,还有一些文件包含了附件。具体来看,前言部分普遍采用的是念及(recalling)认识(recognising)鉴悉(noting)期待(desiring)等术语,为文件提供了背景信息原则与目标解释等相关内容。在正文部分,建议类措施措施决议类文件采用的表述是建议各国采取某种行动;而决定类文件在第二部分采用的表述是“决定”。措施类文件较多的是关于南极特别保护区或管理区的规定,并且会采用附件的形式,为各国提供更加详细的关于保护区的管理规定。一些关于活动规则的决议类文件,也会采用附件的方式。但也存在诸多例外,例如,建议XV-14(1989)促进科学合作的宣言[9],不包含前言部分,直接是建议各国政府批准该宣言。在相当多的文件中,前言部分的文字数量远远大于正文部分。

2 对科学活动进行规制的规范类型

本文对1961—2019年南极条约协商会议的所有文件进行了整理归纳。具体的归纳过程是,逐份阅读从1961—2019年的所有南极条约协商会议文件,以“科学活动”为关键词,查找这些会议文件中规制“科学活动”的规定。此处的关键词“科学活动”以《南极条约》所使用的概念为标准,分别包括:科学知识(scientific knowledge)科学调查(scientific investigation)科学(science)科学研究(scientific research)科学项目(scientific programs)科学人员(scientific personnel)科学观测和结果(scientific observations and results)科学或技术兴趣(scientific or technical interest)科学合作(scientific cooperation)科学研究活动(scientific research activity)科考站(scientific station)科学考察队(scientific expedition)。由此也可以看出,《南极条约》是从广义的角度对“科学活动”进行规制,涉及科学研究科考队科学研究人员科考站科学成果与证据等诸多方面。

从会议文件具体的条文结构来看,本文发现一项规定可以被分为三个部分:被规制的主体规制行为的模式被规制的对象。例如,建议VIII-10(1975)规定,“鼓励协商国在有关南极海洋生物资源的科学研究和方案方面进一步合作”[22]。在该规定中,各协商国(被规制的主体)鼓励行为(规制行为的模式)科学研究(被规制的对象),共同构成了一种支持科学活动的规范。单独或共同以这三个组成部分为标准,可以将南极条约协商会议文件中的规定划分为七种规制科学活动的规范类型,分别是:支持科学活动的规范基于科学活动的规范参考科学活动的规范需要科学活动的规范管理科学活动的规范定义科学活动的规范和综合类的规范。本部分将通过会议文件中具体的规定来举例说明解释这七类规范。第3 部分将对这三个组成部分做进一步的解释。

2.1 支持科学活动的规范

支持科学活动的规范是采用不同的规制行为的模式,采取相关支持措施等方式来支持南极地区的科学活动。在被规制的主体方面,该类型的规范以国家国内管理者科学家国际组织等为主,支持科学机构的合作促进科学家的合作等。例如,建议VIII-10(1975)规定,“鼓励协商国在有关南极海洋生物资源的科学研究和方案方面进一步合作”[22]。

在南极条约协商会议的文件中,该类型的规范对于科学活动有不同的支持程度。支持程度的差异可以通过规制行为的模式进行区分,即共识行为可为行为鼓励行为。低层级的支持是通过共识行为来进行规制的,这些规定的表述主要是认识到保护环境限制旅游活动进行环境规划等以减少对科学活动的影响,或者是认识到某些区域对科学研究有重要的价值等。例如,决议5(2018),“认识到南极陆地环境的多样化包含着内在的和科学的价值”[23]。高层级的支持采用的是可为行为和鼓励行为模式,明确规定支持或促进科学活动等,或是在保护区中允许进行某些领域的科学研究,例如,措施2(2018)规定,“允许该区域进行其他区域无法进行的而且不会破坏该区域自然生态系统的科学研究”[24]。

在被规制的对象方面,该类型的规范不仅直接规制科学活动,还通过相关的文化类活动来支持科学活动,支持将科学成果分发给公众媒体和国内的机构,对涉及科考探险队的历史进行遗迹管理等。例如,决议5(2013)规定,“鼓励各缔约方在国际合作的基础上,通过制定关于南极的艺术项目,促进传播关于南极的知识,特别是反映科学活动和保护南极环境的重要性”[25]。

2.2 基于科学活动的规范

基于科学活动的规范是指以科学证据科学结论科学组织制定的准则或意见等为基础而形成的规范,体现的是科学活动对南极国际法规范制定的支撑作用。在这类规范中,有的是注意到科学家或科学组织提出相关的建议,例如,建议III-VIII(1964)提到,“特别考虑到南极研究科学委员会制定的保护原则”[26];建议 IX-5(1977)再次提到,“特别考虑到南极研究科学委员会制定的保护原则”[27]。有的是以科学活动为重要支撑材料而制定的,这尤其体现在南极特别保护区的管理计划中。这些管理计划在获得协商国一致同意后将会对协商国产生法律约束力,而绝大多数的管理计划都会附带有制定该管理计划所依托的科学论文作为参考文献。此外还有一种特殊的规定应当被认为是属于基于科学活动的规范,即,南极条约协商会议地位的取得需要基于实质性的科学研究活动。

在南极地区,一些规范的制定直接基于现有的科学研究成果。该类型的规范较多地出现在与南极特别保护区相关的管理规定中。例如,在2012年,以澳大利亚科学家为主的学者通过期刊论文的形式,提出将南极大陆划分为独特的“生物地理区域”,从而保护南极内陆的生态多样性,该研究将有助于南极特别保护区的确立[28]。基于该项研究,澳大利亚新西兰和南极研究科学委员会在2012年联合向第35 次南极条约协商会议提交了一份工作文件WP023,向其推荐了该项研究方法与成果,即“生物保护地理区域”[29]。基于该工作文件,在同年的南极条约协商会议中,协商国通过了决议6(2012),该决议建议,“此项决议中的‘生物保护地理区域’将与‘环境领域分析’等其他方法共同作为划定南极特别保护区的方法”[30]。后来Terauds 和Lee[31]在2016年又进行了进一步研究,基于最新的科学研究成果,澳大利亚新西兰和南极研究科学委员会在2017年的第40 届南极条约协商会议中再次提交了工作文件WP029,提议对生物保护地理区域进行更新[32]。基于该工作文件,同年的ATCM 会议再次通过了决议3(2017)[33],从而加强对南极特别保护区的管理。虽然在南极地区,此类决议并不具有强制性的法律约束力,但是,考虑到这种类型的规范是各国协商一致通过的,因此,这种类型的规范仍然是南极国际法规范中的重要组成部分。

2.3 参考科学活动的规范

在“参考科学活动类型”的规范中,规范制定者或管理者被要求在制定规范或进行管理时,需要参考科学研究或科学组织的成果或建议等。这类规范的被规制主体主要是制定方的国内管理者或规范制定者,采用了鼓励行为应为行为的规制行为模式,体现的是科学证据与规范制定之间的关系。这种类型的规范包括,规定规范制定者需要参考相应的科学数据,例如,措施16(2015)规定,“这些普查的数据将是未来修订区域管理战略的主要决定因素和贡献因素”[34];决定3(2010)规定,“委员会在必要时可以临时征求专家的意见”[35]。这种类型的规范规定需要考虑科学家专家组等提出的建议,例如,决议6(2011)的附件《非本地物种手册》规定,“当一个非本地物种(包括野生动物疾病)被监测到时,应当咨询专家意见”[36];又例如,建议I-XI(1961)规定,“该会议应当考虑南极研究科学委员会通讯工作小组的相关建议以及各个南极科考队的经验”[37]。

这类规范还包括了要求规范制定者等根据最新的研究成果,更新管理规定等。例如,决议4(2018)规定,“当科学与技术对遥控驾驶航空器系统的环境影响有新的进展时,鼓励环境保护委员会继续制定和发展这些指南”[38]。又例如,决议3(2016)的附件《南极研究科学委员会关于南极陆地地热环境活动的行为准则》规定,“该《行为准则》将根据在陆地地热环境的最新科学成果和环境影响报告进行更新和完善”[39]。一些规范认识到制定参考科学研究成果的重要性,例如,决议1(2017),“请注意在讨论这些问题时,尤其是对重要的环境价值的确认,让科学家和在了解该区域的业务管理者参与讨论是特别重要的”[40]。

在南极地区,如何有效地促进科学研究成果向规范或政策决策的转换仍然需要进一步的完善。虽然南极地区的主要活动是科学活动,从这个角度来看,科学家是南极治理的直接利益相关者,而根据决定2(2016),科学家及其组织仍然无法参与南极条约协商会议的决策[41]。各国已经提出建立一种促进科研成果向政策决策转换的机制。例如,决议3(2015)中的“参考科学活动”类型的规范是提出建立一种机制,以促进科学证据向政策的转换,该决议提出,“鉴悉南极环境门户也将提供一种机制来支持南极研究科学委员会向南极条约体系提供独立的基于科学的信息”[42]。

相对来看,“基于科学活动”的规范是已经制定完成的规范,即,制定这份规范时,已经参考了相关的科学家或科学组织的建议等,例如,决议6(2012)规定,“此项决议中的‘生物地理区域’可与南极条约体系内商定的环境领域分析和其他方法一起使用,共同作为划定南极特别保护区的方法”[30],该规定属于“基于科学活动”的规范。而“参考科学活动”的规范属于一种未来时态,是对管理者或政策制定者的规制,例如,决定3(2010)规定,“委员会在必要时可以临时征求专家的意见”[35],属于一种“参考科学活动”的规范。

2.4 需要科学活动的规范

在“需要科学活动的规范”类型中,科学家或科学组织是被规制的主体,他们被要求或鼓励对某些具体的问题做科学研究,或者被要求为决策或管理提供参考建议等。例如,决议4(2018)规定,“鼓励南极研究科学委员会和科学界开展遥控驾驶航空器系统的环境影响的研究,从而减少目前的不确定因素”[38]。又例如,需要科学组织等提供相关建议,决议5(1999)要求国家南极局局长理事会和南极研究科学委员会,“利用各自的专长领域,并与其他机构协商,通过一份联合工作文件的形式向第二十四届南极条约协商会议提供参考意见”[43]。

需要注意的是,“需要科学活动”与“支持科学活动”这两种类型的规范是有区别的。“需要科学活动”的规范是以政策制定者或管理者的需求为出发点,制定者或管理者为了实现政策或管理中的目标,而在规范中对需要进行科学活动的种类做出了具体的规定。而“支持科学活动”的规范是以科学家为主导,政策制定者或管理者将会为科学活动提供支持和便利。这两种类型的规范体现的是不同的规制科学活动的理念,因为科学家需要进行独立自主的研究,体现的是科学自由;但很多情况下,政策制定需要基于科学证据,政策制定者出于特定的管理目的等,会需要科学家或科学组织开展特定领域的研究,从而为他们提供建议。

2.5 管理科学活动的规范

管理科学活动类型的规范是将科学活动视作人类活动的类型,对其进行管理。这类规范管理科学活动,对科学活动作出限制性的规定,从而实现对南极自然环境的保护等目的。

被规制的主体可以是科学家,也可以是国际组织或国内管理者等。这是由于南极科学活动的管理既来自于科学家的自我遵守,也可能是来自于国内层面或国际层面的管理。例如,措施6(2018)规定,“在该区域内为科学或管理目的而设置的标记标志和构筑物,应当妥善保管和维护,在不再需要时应当拆除”[44],该规定直接适用于在该地区进行科学活动的科学家。决议5(2018)规定,“建议各国政府,批准此份非强制性的行为准则,作为目前在南极陆地环境中规划和开展活动的最佳做法”[23]。该规定是建议各国政府批准该协议,从而将其用于管理各国科学家。又例如,措施16(2009)规定,“该许可的发放应当受到限制,从而确保:不得捕捉除上文第二段所述目的之外的本地哺乳动物鸟类植物或无脊椎动物”[45]。

对于规制行为的模式,管理科学活动的规范较多地采用了应为行为和禁止行为。例如,措施11(2015)规定,“除第1 节所明确的保护活动外,禁止在该区域建立新建筑物或安装科学仪器”[46]。但也有诸多规范采用的鼓励行为模式。例如,决议5(2018)规定,“鼓励各国的科学研究人员在陆地环境中进行科学研究活动时,尽其所能地遵守行为准则的规定”[23]。又如,决议2(2017)规定,“鼓励各国研究人员在进行有关冰下水生环境的科学研究活动时,充分熟悉并遵守行为准则的内容”[12]。这种鼓励行为模式的规范赋予科学家自主选择权利。此外,还存在一些采用“共识行为”模式来管理科学活动的规范。例如,决议3(2016)提出,“这份适用于陆地地热环境活动的行为准则的制定是由于认识到在普遍适用的准则之外,需要为野外作业和科学活动提供一份指南”[11]。

根据管理的方式,可以分为实质性的管理规范和程序性的管理规范。实质性的管理规范是对科学活动直接做出具体的管理规定。例如,措施1(2018)规定,“在该区域进行的科学活动和管理活动都必须进行环境影响评价”[47]。例如,决议2(2010)规定,“努力确保国家南极项目或与其相关的船舶所收集的水文和水深数据由国家南极项目或以其他方式转交给国家水文测量部门”[48]。程序性的管理规范是通过组织机构的设置等程序来管理科学活动。例如,决定5(2016)要求各国政府“按照学科,列举去年进行的科学研究项目”[49]。措施12(2013)规定,“在该区域进行的国家南极项目应当共同协商,从而确保上述管理活动得到遵守”[50]。

对于在保护区中允许进行科学活动,在一定程度上,含有管理的性质,将其分类为“支持科学活动”类型的规范可能会存有一定的争议。本文将其归类为支持科学活动类型的规范,是因为在限制人类活动的保护区范围内仍然许可科学研究,应属于支持科学活动。

2.6 定义科学活动的规范

定义类型的规范是对科学活动的种类范围等事项进行概况解释说明。从目前现有的规制科学活动的具体规定来看,包括了肯定类否定类和限定类三种类型。肯定类的规范是直接定义科学活动相关事项的种类范围等,例如,科学活动的类型专家的活动类型等。在肯定类的定义规范中,两个代表性的例子是:第一,决议1(2016)规定,“冰层钻探活动可以由多项活动构成,包括设备运输建立营地燃油管理等”[51];第二,措施1(2003)规定,“‘专家’是指代表秘书处从事短期或长期项目,或参与秘书处的工作,或代表秘书处从事一项任务,而不一定从秘书处获得报酬,但不包括管理人员在内”[52]。

将上述齿数代入(4)式中,得,即行星轮的个数最多为4个,但当k=4时,行星轮之间的间隔距离过小,易造成因连接行星架两侧板间的横梁截面尺寸太小而导致行星架刚度不足,在实际使用中行星架连接板与侧板交接处出现断裂损坏的情况[4],因此,选取k=3。

否定类的定义是排除性的规定,例如,决议5(2005)南极游客指南中规定,“‘游客’这个概念不包括在此处进行科学研究的科学家”[53]。该游客指南从2005年开始制定,至2018年的多份更新版本中均采用了这种否定类的定义规定,从而间接地对科学活动产生影响。限定类的定义规范是指将科学活动用于界定其他概念。例如,决议4(2004)应急计划指南规定,“进一步建议那些在该地区没有受到其他运营者或国家项目指导或支持的活动组织者或活动实施者遵循该指南”[54]。该规定虽然没有直接定义科学活动,但是将“国家项目”用于界定旅游活动或非政府活动。

相对来看,肯定类的定义规范对于科学活动的作用效果大于否定类的规范和限定类的规范。但是,如果缺少否定类或限定类的定义规范,则可能会对科学活动产生较大影响,或产生解释上的冲突。例如,假设决议5(2005)南极游客指南中没有上述否定类的定义,则对于该指南是否适用于科学家会产生潜在的争议。因此,在制定规范的过程中,尤其需要注意否定类的定义规范。

2.7 综合类的规范

综合类的规范是指同一项规定包含了多种上述规范类型的特点。例如,在建议VI-5(1970)中的一项规定:各国代表“认识到在科学调查活动中使用的放射性物质可能会影响后续的科学研究活动”[55]。该规定既包含了需要管理科学活动,同时,也是对其他种类科学活动的支持。另外,需要说明的是,诸多规范的适用范围包括了所有的人类活动,虽然规范的原文并没有突出强调科学活动,但是也包括了对科学活动的管理。

3 会议文件的规范构成要件

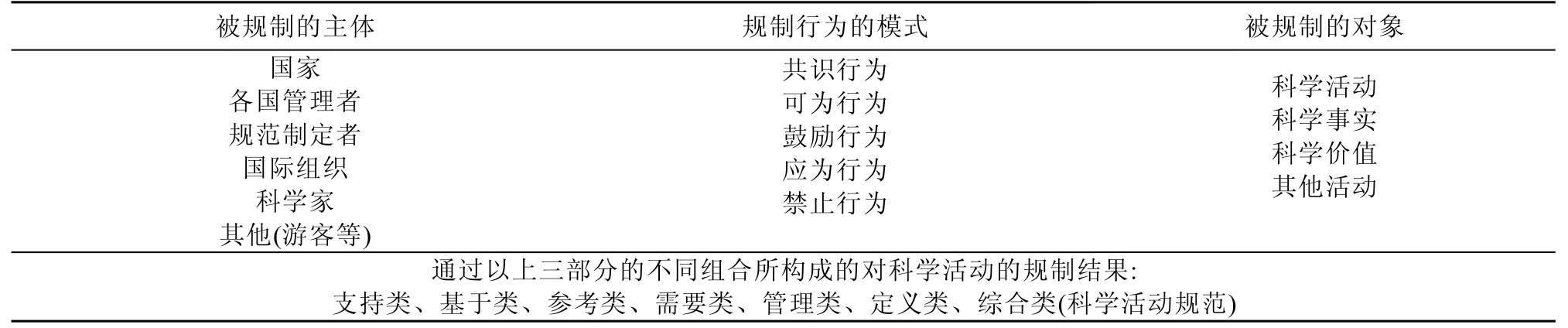

在前文对南极条约协商会议文件中具体的规定对于规制科学活动的规范类型进行分类和举例证明的基础上,本部分对这些规范的构成要件(见表1)做进一步的解释说明。

表1 规制科学活动的南极国际法规范的构成要件Table 1.Elements of Antarctic international legal norms involving scientific activities

规范这个概念虽然广泛用于国际法国际关系国际政治等多个学科领域,但是对于规范结构的探讨较多地见于国际关系与政治领域,并且通常是综合了社会科学的行为角度的探讨。在很多国际关系学者看来,国际法中的规则虽然可以独立存在,但是它们并不能直接对国家行为产生直接的影响[56](289)。Winston[57]认为一种典型的规范理论框架包含了问题价值行为三部分;由此,国际关系中的规范的逻辑结构可以表达为:“如果[问题],[价值]建议[行为]”。其中,“问题”即规范所需要解决的问题;“价值”是用于判断某种事物的益处或避免某种事物的弊端;“行为”则是主体为了解决该“问题”,从而实现“价值”而采取的行动[57]。但是,南极条约协商会议通过的文件是基于南极条约体系的基本原则与目标,各项规范中的价值部分并不是必需的组成部分。

对比来看,国内法的法律规则的逻辑结构存在着假定行为模式和法律后果三要素说,修正的二要素说,二要素说等不同的理论[58]。而在南极国际法中,因为缺少强制性,所以南极国际法规范普遍缺少制裁等组成部分,并且南极国际法规范普遍采用建议式命令式或陈述式的模式。但是,无论是国内法规则的逻辑结构,还是国际关系领域中的规范的结构理论,行为模式都是结构的核心。规制科学活动的南极国际法规范需要与其相适应的构成要件。

3.1 被规制的主体

南极条约协商会议文件中被规制主体是指根据南极条约体系的规定而需要实施行为的主体。从会议文件的具体规定来看,包含了国家规范制定者科学家管理者国际组织游客等。这些被规制的主体以国家为主,但是有一些规范也包含了国际组织后勤组织者等,例如,决议1(1995)对国际水文组织的建议[59]和决议3(1995)对旅游运营者的建议[60]。

3.2 规制行为的模式

本文发现,南极条约协商会议文件对行为的规制包括共识行为可为行为鼓励行为应为行为禁止行为。规制行为的模式是从被规制主体可以自由选择行为的程度来进行界定的,而不是国内法规则结构中的权利行为模式和义务行为模式,共有以下四点原因。

第二,国际法的效力来源于国家的合意[61](14),国家可以自由行为的程度体现的是各国对于行为的合意程度。因此将南极国际法规范中的行为模式界定为对行为的合意程度,并不影响其效力的来源。

第三,将行为模式界定为被规制主体可以自由行为的程度可以更好地解释规范对于科学活动的规制方式。“鼓励行为”模式给与被规制主体最大程度的行为选择自由。“可为行为”模式一般出现在一些指南或管理规定中,给与被规制主体可以选择的对象。例如,规定可以在某些区域进行科学活动。“应为行为”和“禁为行为”模式限定了行为的程度。“应为行为”模式属于积极的方式,例如,决议2(1999)建议,“请南极研究科学委员会与协商国南极海洋生物资源养护委员会和其他适当的专家机构协商,审查议定书附件二第3(4)条所述并列在附录A 中的特别保护物种名录”[62]。“禁止行为”模式属于消极的行为方式。

第四,如果将被规制行为的模式与权利义务直接相关联,也无法解释“共识行为”。共识行为较多地存在于决议的前半部分,使用的是“承认”“鉴悉”等表达方式,共识行为对于规范的形成具有重要的价值。对于规范中的共识行为,需要从多边条约形成的过程和国际法实施的角度进行理解。共识行为是一种达成共识阶段,但是尚未进一步通过具体的行为规范来推动产生权利或者义务。共识行为可以被理解为一种授予权利或施加义务行为之间的过渡行为模式,从共识行为可以分别引申出涉及权利的行为和涉及义务的行为。

3.3 被规制的对象

南极条约协商会议文件所规制的对象包括了科学研究科学事实科学价值和其他活动。科学活动是指通过科学家等所进行的科学研究,同时科学研究也属于人类的活动类型之一。科学价值是指《南极条约》及其议定书中规定的“科学价值”。南极条约协商会议的诸多决议或措施中均对“科学价值”做出了规制。例如,决议5(2018),“认识到南极陆地环境的多样化包含着内在的和科学的价值”[23]。因为南极条约协商会议文件中存在大量的宣言指南等软法性质的决议,这些文件涉及大量对科学事实的陈述。例如,1989年的建议XV-3(1989),“认识到南极地区的科学重要性来自于不受污染的环境”[63]。其他活动主要是指旅游活动,这些会议文件通过规制旅游活动来减少旅游活动对科学活动的影响,维护正常的科学研究,间接达到对科学活动的规制。

4 会议文件的国际法性质分析

南极条约协商会议虽然不是国际组织,但是会议通过的建议类措施措施决定和决议这四类文件应当被认为是“国际法规范”,规制南极地区的科学活动,这主要基于以下五方面的考虑。

第一,这四类会议文件是南极条约体系的组成部分,但是这些文件规制了不同事项,具有不同的法律约束力。《南极条约》第九条要求各国定期通过会议来考虑阐述并且向各自国家的政府提供建议的“措施”,旨在促进《南极条约》的原则和宗旨,实现对条约义务的履行。南极条约协商会议在1975年的建议VIII-8(1975)再次确认措施是条约制度的组成部分,鼓励各缔约国批准相关建议[64]。学者们也普遍认为这些文件属于南极条约体系的组成部分[2](25)。对于1994年及其之前的建议类措施,Joyner 教授[14]认为由于这些措施涉及内容的广泛性,需要根据其具体内容区别对待,例如,一项措施如果其文本是建议类型的,即使其被所有国家批准,但是仍然不会改变该措施的法律性质,该措施仍然属于“对行动的紧急呼吁”(an urgent appeal for action)。根据一般性的理论,国际法是用以调整国家关系的,具有法律约束力的一系列原则规则和制度的总称[65](3-4)。从1995年开始,措施类文件在由各国批准后生效,对各缔约国产生法律约束力,符合国际法的一般定义。决定类文件是程序类文件,规定的是与会议的组织或程序相关事项。决议类文件是不具有法律约束力的文件,具有软法的特点。类比来看,对于联合国安理会通过决议的法律效力,有观点认为安理会部分决议具有决议造法的功能,创设“国际法规则”,但是这种造法功能应该受到限制[66](101)。也有观点认为应该根据决议的具体内容法律效力来源和国家实践等多种因素来判断安理会决议文件的国际法性质[67](54)。无论是何种理论,其讨论核心的内容之一是这份文件是否具有法律约束力。这也同样适用于南极条约协商会议的会议文件。因此,不能笼统地将南极条约协商会议通过的四类文件称为国际法或国际法规则。但是,在南极地区,无论是具有法律约束力的措施,还是不具有法律约束力的决议类文件,都属于南极条约体系的组成部分。这些文件都会涉及科学活动的相关规定,并直接或间接地对科学活动进行规制。

第二,我国学界长期以来对于原则(principle)规范(norm)规则(rule)这些概念并没有进行严格的区分[58]。在国际法领域,规范与规则是两个经常被使用但却没有被明确区别的概念。贾兵兵教授[61]将联合国大会的决议统称为“国际法规则”。邵沙平教授[68]在讨论条约规范与习惯规范的区别时,将“条约规范”界定为“以条约为形式确立的国际法主体的行为规则”。此外在法理学领域,雷磊教授[58]认为,法律规范包括了法律规则和原则,法律规则是法律规范的一种;法律规则和法律条文属于内容与形式的关系,但并不是所有的法律条文都涉及法律规范,例如,宣言性的条文不表述法律规则,因此也不涉及法律规则的逻辑结构。张文显教授[69]认为规则是指“具体规定权利和义务以及具体法律后果的准则”,包括了“权利和义务规定”和“法律后果”两个必不可少的组成部分;而原则涉及法律的目标目的或者得到广泛承认和认可的法律公理。在国际关系领域,一种较为普遍认可的理论是:原则是“对事实因果关系和正直的信念”;规范是“基于权利与义务的行为标准”;规则是“对行动的具体规定或禁止”[70-71]。从上述学者们的观点中可以发现,原则规范与规则的区别一方面取决于具体的研究范围,另一方面这三个概念可以从权利与义务行为模式的具体与模糊程度等方面进行区分。

对南极条约协商会议文件的国际法性质的界定,规则与原则的区别不应该有明显的界限。因为,随着规范对象的复杂化和多样化,相对于规则,原则能够提供更多的一致性;对于复杂的行为,原则能够提供更好的法律准确性[72]。因此,将南极条约协商会议通过的文件称为“国际法规范”更加合理,从而更加有效地应对南极地区多样化与复杂化的科学活动。

第三,南极条约协商会议通过的决议属于软法,这些软法对于南极条约体系的形成与发展产生了重要作用。贾兵兵教授[61]基于国际法具有法律拘束力的性质,认为软法不是法律,也不是一般意义上创造国际法的途径;一个规则要么是法律,要么不是法律。Arend 教授[56]持有相同的观点,认为国际法必须是有约束力的法律规则,但是Arend 教授也认可在国际社会可以存在不同类型的规则,例如,非正式的协议议定书的规则也可以称之为规则,但它们不是法律规则。这种基于法律约束力的观点可以被认为是一种法律实证主义,而对于理想主义者来说,软法与硬法虽然不同,但是可以相互转化。此外,从构建主义的角度来看,软法可以在各国之间产生共同认可的规范目的和身份认同[73]。学者Abbott 和Snidal[74]从国际关系法律化的角度提出可以从设定的义务规则的准确性对第三方的约束力三个维度来界定软法与硬法的界限。根据该理论,如果一项协议具有法律约束力,但是其内容是模糊的,则该协议在规则的准确性方面具有软法的特点。在此基础上,学者Shaffer 和Pollack[73]认为在国际法的发展过程中,软法与硬法可以是补充替代的关系,也可以是相互对立的关系,其中最常见的形式是用软法来挑战现有的硬法规则。

虽然学者们对于软法与硬法有不同视角的解读,但是这也说明软法与硬法存在着一定程度的关联。南极国际法规范中软法的实施虽然不依靠国家强制力,但是在南极地区存在着特殊的确保国际法规范法律约束力的模式。缔约国通过遵守国际法规范,可以体现出对该地区的管理能力,即通过国家声誉和国家软实力的方式来确保南极国际法的实施与执行。这种模式在一定程度上模糊了南极地区软法与硬法的边界。此外,无法律约束力的决议对于南极条约体系的形成与发展起到了不可替代的作用。首先,决议具有输出造法的作用。第一个例子,在制定《南极矿产资源活动管理公约》(未生效)之前,南极条约协商会议通过了多份关于矿产资源开发的决议,包括1972年的建议 VII-6(1972)[75]1975年的建议 VIII-14(1975)[76]1977年的建议IX-1(1977)[77]1979年的建议 X-1(1979)[78]和 1981年的建议 XI-1(1981)[79]等。这些建议类措施中有诸多涉及科学活动的规范,例如,1977年的建议IX-1(1977)建议各国政府发展科学研究项目来提高对矿产资源开发潜在的技术影响的预测[77]。第二个例子,南极条约协商会议在1989年的建议XV-1(1989)建议各国政府考虑一种或多种法律制度或其他形式的措施,从而“确保南极环境及依附于它和与其相关的生态系统的维持整体一致和全面性”[80],成为了各国进一步协商制定《关于环境保护的南极条约议定书》的基础。第三个例子,1989年的建议XV-3(1989)中关于废弃物的规定很多都成为了《关于环境保护的南极条约议定书》附件III废弃物处理与管理中的规定,且其中有诸多涉及科学活动的管理规范,例如,规定“废弃物的产生与处理应该尽可能地降低对科学研究的影响”[63]。

其次,决议具有促进和加强各国达成共识的作用。第一个例子,环境保护议定书第7 条“禁止在南极进行与矿产资源有关的活动”的相关内容,在2016年的决议6(2016)中被再次重申[81]。第二个例子,《南极条约》规定了科学调查自由的原则,该原则在此后的会议文件中得到多次不同程度的重申。例如,建议XIII-6(1985)[82]建议XV-17(1989)[83]等文件重申(reaffirming)科学调查自由原则是南极条约的基本原则之一;又例如,决议9(2009)关于南极生物材料的收集和使用[84]决议5(2017)关于建立罗斯海海洋保护区[85]决议7(2019)关于南极研究科学委员会成立60 周年及其在为支持南极条约体系的工作提供科学建议方面的作用[86]等多份文件中均再次念及(recalling)《南极条约》中的科学调查自由原则。

第四,南极条约协商会议文件的序言部分的法律性质问题。对于条约中序言的法律性质,一种观点认为序言具有法律效力,序言指引着缔约方对权利义务的确定,对正文条款的解释产生法律约束力[87]。南极条约协商会议文件的序言部分在文字上普遍多于正文,主要是关于会议文件的目的背景原则解释制定该文件的原因等内容。例如,决议2(2019)游客场地指南的序言中确认(confirming),游客不包括在该场地进行科学研究的科学家[88]。如果没有该序言部分的解释,决议正文条款则无法准确实施。因此,南极协商国会议的文件的序言主要起到解释说明的作用,且应该被认为与正文具有相同的国际法性质。

如果序言部分被认为与正文具有相同的法律性质,则会产生第五个问题,规范与行为和事实的关系。在南极国际法中存在大量涉及事实的表述,尤其是在序言部分。规则是对人类行为的规定,规范可以扩展为对事实的调整。国际法是国家的合意,在由各国制定并批准生效的南极国际法规范中,达成共识是各国进一步采取行动的前提条件。例如,建议VII-3(1972)首先是在前言部分说明,各国代表认识到科学活动可能会受到偶然或故意的干扰,进而在正文部分各国代表建议他们的政府,邀请南极研究科学委员会对这些事项做进一步的研究[89]。各国对某种事实达成共识,即使没有进一步对相关行为的调整,也会对国际法的制定与实施产生促进的作用。因此,在南极地区,国际法规范应该包含对于事实的调整。

5 结论

总之,以南极条约体系中规制科学活动的国际会议文件为研究对象,基于南极独特的国际法实践与理论,对比国内法规则的逻辑结构和国际规范的结构理论,本文系统性地阐释了南极条约体系中规制科学活动的国际法规范的类型。这些规范通过被规制的主体规制行为的模式和被规制的对象的三个组合部分实现了对科学活动的多样化规制。从微观层面对涉及科学活动的南极国际法规范的研究,有利于更深入地把握规范的本质。这也是目前极地研究领域的一种研究趋势,例如,对于《南极海洋生物资源养护公约》中规定的“合理使用”的表述一直存在争议,有学者基于南极条约协商会议和南极生物资源养护委员会历年所通过的诸多关键性会议文件,使用文本研究的方法,分析了合理使用的含义,认为这个概念包含价值判断,且仍然处于发展与变化中[90]。

如果单独从是否具有法律约束力的角度来探讨南极条约协商会议文件的国际法性质与作用,会直接涉及国际法的权利与义务,无法合理地解释国家合意的形成南极国际法规范的实施等诸多问题。国际法规范具有前期准备文本起草讨论协商实施与执行修改完善阶段等不同的阶段。本文提出通过国际法规范的概念,从国际法规范的类型与结构,来探讨南极条约协商会议的会议文件对于科学活动的规范。这些规范是具有不同程度的法律约束力,是不同程度与不同方式的对行为与事实的规范,兼具硬法与软法以及造法功能,这一认识将有助于更有效地阐释南极条约体系对科学活动的规制机理。

本文对规制科学活动的南极国际法规范的结构及其性质的分析,合理地阐释这些文件对于科学活动的规制机理,这为进一步丰富和发展南极科学活动的规范提供了基础,也将为我国参与南极治理和规范制定提供理论参考。本文的研究对象是现有的1961—2019年的南极条约协商会议的文件,而人类对于南极的认知仍然处于发展的过程中,新类型的科学活动不断出现,相应地,也需要制定与之相适应的新规范。这就需要研究者和管理者等持续的关注和研究,规制科学活动的规范是否遇到新的问题,从而更有效地维护南极条约体系的实施和稳定。