血清降钙素原测定在急诊发热患者诊断中的应用

裴越 ,佘皓

1.宜兴市中医医院检验科,江苏宜兴 214200;2.宜兴市中医医院急诊科,江苏宜兴 214200

发热是急诊患者的常见症状, 一般是由发热激活物作用于机体并激活产生致热原细胞而使其产生与释放白细胞致热原[1]。 对于发热激活物来说,主要分为细菌类、非细菌类。 在临床表现方面,细菌类发热与非细菌类发热的鉴别诊断难度非常大。 因为细菌培养操作相对复杂,病原学诊断滞后,需要对细菌感染诊断的特异性指标进行深入探讨与研究, 以此为患者诊断与治疗提供参考依据。 降钙素原是一种无激素活性的降钙素前体,一般是由甲状腺C 细胞分泌,经蛋白水解酶水解产生活性物质,含量比较低[2]。有关文献报道显示,对于细菌感染性疾病患者来说,血清降钙素原水平明显升高, 但对于非特异性炎症疾病或者病毒感染性疾病患者来说, 血清降钙素原依然保持比较低的含量,由此说明,血清降钙素原水平升高与细菌感染密切相关[3]。 基于此,该文以2020年9 月—2021 年9 月在该院急诊治疗的90 例发热患者为研究对象, 对血清降钙素原测定的诊断价值进行探讨。 现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

该文以该院急诊治疗的90 例发热患者为研究对象,根据免疫学与病原学诊断结果分组,组别为甲组(n=45,细菌感染)、乙组(n=45,非细菌感染)。纳入标准:体温 37.6~39.7℃;无沟通障碍,意识清楚;无药物过敏史。排除标准:急性心内膜炎、急性外伤;大面积烧伤;合并肿瘤;循环系统衰竭;精神疾病或者智力障碍;临床资料不齐全;疑似或确诊为新型冠状病毒肺炎患者。 甲组:男 24 例,女 21 例;年龄 20~78岁,平均(48.37±3.89)岁;病程 2~35 h,平均(10.35±2.51)h。 乙组:男 25 例,女 20 例;年龄 21~78 岁,平均(48.58±3.92)岁;病程 2~34 h,平均(10.48±2.37)h。两组患者一般资料比较, 差异无统计学意义 (P>0.05),具有可比性。 该次研究经过医学伦理委员会审核与批准,所有患者或者家属均知情同意。

1.2 方法

所有患者均给予血常规检查、 血清C 反应蛋白与降钙素原检测, 即抽取患者空腹静脉血9 mL,均分为3 份, 其中1 份样本采用全自动血球仪及配套试剂进行血常规检查,1 份样本采用全自动免疫发光仪及配套试剂(免疫比浊法)测定C 反应蛋白水平,1 份样本采用JY1027 全自动电化学发光免疫分析仪及配套试剂(酶联免疫荧光定量法)测定降钙素原水平。

1.3 观察指标

对两组检查检测结果以及各指标阳性率进行统计比较,同时计算各指标对细菌感染诊断的敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值。阳性判定标准:中性粒细胞>70%,白细胞>10×109/L,C 反应蛋白>10 mg/L,降钙素原>0.5 ng/mL。 敏感度=真阳性例数/(真阳性例数+假阴性例数)×100.00%; 特异度=真阴性例数/(假阳性例数+真阴性例数)×100.00%;阳性预测值=真阳性例数/(真阳性例数+假阳性例数)×100.00%;阴性预测值=真阴性例数/(真阴性例数+假阴性例数)×100.00%。

1.4 统计方法

采用SPSS 24.0 统计学软件进行数据处理,符合正态分布的计量资料以()表示,组间差异比较采用t 检验;计数资料以[n(%)]表示,组间差异比较采用 χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者检查检测结果对比

甲组中性粒细胞、白细胞、C 反应蛋白、降钙素原水平明显高于乙组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者检查检测结果对比()

组别 中性粒细胞(%)白细胞(×109/L)C 反应蛋白(mg/L)降钙素原(ng/mL)甲组(n=45)乙组(n=45)t 值P 值80.21±8.13 66.18±7.21 8.661<0.001 11.94±2.81 9.11±2.46 5.083<0.001 17.12±3.89 10.01±3.24 9.421<0.001 1.26±0.45 0.41±0.13 12.173<0.001

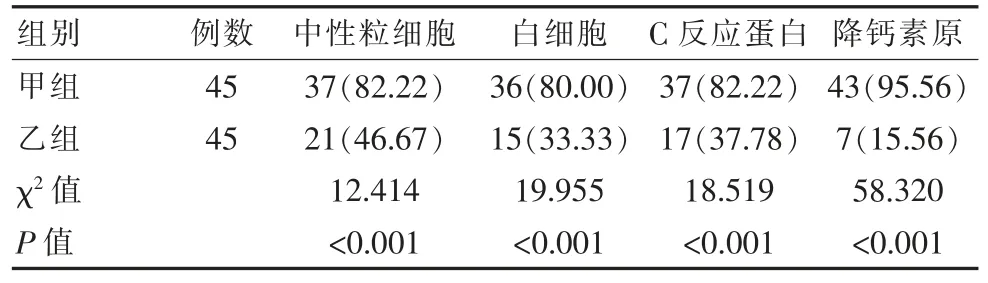

2.2 两组患者各指标阳性率对比

甲组中性粒细胞、白细胞、C 反应蛋白、降钙素原阳性率均高于乙组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者各指标阳性率对比[n(%)]

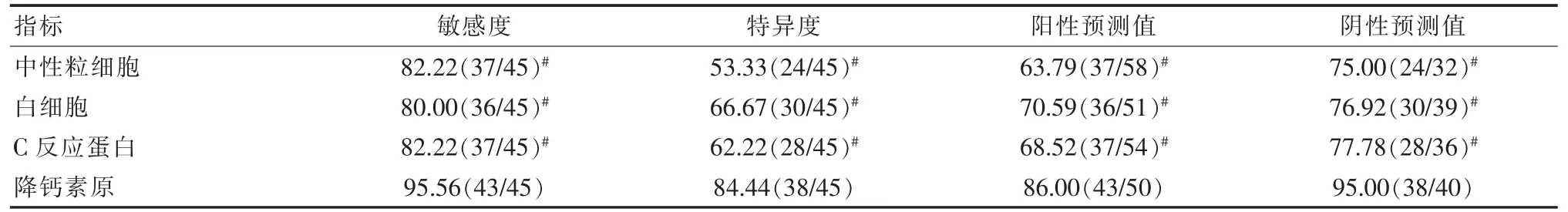

2.3 各指标对细菌感染诊断的敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值对比

降钙素原诊断敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值分别为95.56%、84.44%、86.00%、95.00%,明显高于中性粒细胞、 白细胞、C 反应蛋白诊断,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 各指标对细菌感染诊断的敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值(%)

3 讨论

发热是急诊中比较常见的症状,部分患者病情较为复杂,需要采用细菌培养的方式进行鉴别诊断,但细菌培养操作相对繁琐,需长时间等待,所以,积极探索一种敏感度、特异度高的诊断指标十分重要[4-6]。一直以来,在细菌感染诊断中,白细胞水平高低是一种非常重要的参考指标[7-9]。经临床研究表明,白细胞水平升高是细菌感染的判定标准, 白细胞水平正常或者下降是病毒感染的判定标准, 然而在实际诊断中,白细胞检测非常容易受到生理状态、情绪波动、药物等因素的影响[10-14]。特别是对于高龄或者免疫力低下的患者来说, 白细胞水平无法准确体现患者病情程度[15-16]。

现今, 血清降钙素原是鉴别诊断细菌感染的重要指标,当机体受到细菌感染的时候,就会促进降钙素原基因表达,使得降钙素原释放增多,所以,当机体出现细菌感染时, 就会使得血清中降钙素原水平升高,诊断敏感度、特异度非常高,可作为鉴别诊断细菌感染与病毒感染的主要指标[17-19]。该文研究显示:甲组中性粒细胞、白细胞、C 反应蛋白、降钙素原水平分别为(80.21±8.13)%、(11.94±2.81)×109/L、(17.12±3.89)mg/L、(1.26±0.45)ng/mL 均高于乙组(P<0.05);甲组中性粒细胞、白细胞、C 反应蛋白、降钙素原阳性率分别为82.22%、80.00%、82.22%、95.56%高于乙组(P<0.05);降钙素原诊断敏感度、特异度、阳性预测值、 阴性预测值分别为95.56%、84.44%、86.00%、95.00%,明显高于中性粒细胞、白细胞、C 反应蛋白诊断(P<0.05)。 此结果与有关文献的研究报道十分接近,其结果中,细菌感染组中性粒细胞、白细胞、C反应蛋白、 降钙素原水平分别为 (84.3±14.2)%、(12.3±3.4)×109/L、(18.3±6.2)mg/L、(1.5±0.6)ng/mL,明显高于非细菌感染组的 (65.7±8.9)%、(9.2±2.5)×109/L、(9.2±5.7)mg/L、(0.3±0.2)ng/mL(P<0.05);细菌感染组中性粒细胞、白细胞、C 反应蛋白、降钙素原阳性率分别为86.7%、81.3%、84.0%、94.7%, 明显高于非细菌感染组的 42.4%、35.6%、37.3%、20.3%(P<0.05);降钙素原诊断敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值分别为 94.7%、79.7%、85.5%、92.2%,明显高于中性粒细胞、 白细胞、C 反应蛋白诊断 (P<0.05)[20]。 当然, 因为该文研究选取的病例数量比较少, 观察期比较短, 使得研究结果存在一定的局限性,所以,可适当增加研究病例数量,延长观察期,以此为急诊发热患者的鉴别诊断提供参考依据。

综上所述,血清降钙素原测定在急诊发热患者诊断中的应用价值非常高,有助于病因学的鉴别诊断,敏感度与特异度较高。