急腹症术后患儿应用醋酸奥曲肽治疗的临床效果研究

黄振文,吕昌恒,唐海洲,张东虎,杨迪,何昌景,罗克德

右江民族医学院附属医院小儿外科,广西百色 533000

急腹症为临床儿科较为常见的一类疾病, 主要包括肠扭转、粘连性肠梗阻、上消化道穿孔、梅克尔憩室炎并穿孔、急性肠套叠、急性阑尾炎等[1]。因病变速度快,且患儿无法准确自述自身病情症状,所以急腹症诱发消化道穿孔的概率非常大, 甚至会发生严重的腹腔感染,伴发感染性休克、败血症等[2]。现临床主要采用手术治疗小儿急腹症疾病, 虽手术具有较大疗效,但术后治疗也对疾病预后有直接影响。一直以来,抗休克、抗感染等均为小儿急腹症术后的主要治疗方式,但近年发现,单一采用抗休克、抗感染等治疗,其效果不太理想[3-4]。故该院临床儿科尝试将生长抑素用于小儿急腹症术后治疗中,即醋酸奥曲肽,取得了良好效果。 但目前有关小儿急腹症术后接受醋酸奥曲肽治疗的疗效,医学界暂无统一定论。该研究共纳入 2017 年 3 月—2021 年 4 月该院收治的120 例急腹症患儿, 分组重点论述术后接受醋酸奥曲肽治疗的优势。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的120 例急腹症患儿作为研究对象,用随机数表法将其分为对照组和观察组,各60例。 对照组:疾病类型:坏死性小肠结肠炎伴穿孔2例、先天性巨结肠伴肠穿孔1 例、肠扭转4 例、上消化道穿孔5 例、急性肠套叠伴肠坏死8 例、急性阑尾炎 40 例;年龄 3~12 岁,平均(8.25±0.24)岁;女、男各29 例、31 例。 观察组:疾病类型:坏死性小肠结肠炎伴穿孔3 例、先天性巨结肠伴肠穿孔2 例、肠扭转5例、上消化道穿孔4 例、急性肠套叠伴肠坏死7 例、急性阑尾炎 39 例;年龄 3~12 岁,平均(8.24±0.28)岁;女、男各28 例、32 例。 两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 研究方案经医院伦理会批准后实施, 且其家属均签署知情同意书。

纳入标准:①各患儿均满足急腹症判定标准[5-6],即体温>39℃;腹痛时间>48 h;无肠鸣音;严重腹胀;存在休克症状,心率>120 min/次;弥漫性腹膜炎症状;白细胞指标>15×109/L;腹部 X 片显示存在气腹征;满足≥4 条指征则可确诊;②均满足手术治疗指征。排除标准:①血液性疾病者;②肝肾功能异常者;③麻痹性肠梗阻者; ④对该次使用药物过敏或禁忌者;⑤病历记录不完整者。

1.2 方法

对照组:给予胃肠减压、抗感染治疗,静脉滴注头孢曲松钠[国药准字 H33021686,规格:0.25 g(按C18H18N8O7S3计)]50 mg/kg,1 次/d,静注,控制 4 h 内完成给药。

观察组:对照组基础上再给予醋酸奥曲肽注射液[国药准字 H20100101, 规格:1 mL:0.1 mg (按C49H66N10O10S2计)]治疗,0.6 mg 醋酸奥曲肽加入到 500 mL氯化钠溶液中,1 次/d,静滴。

两组患儿均持续治疗2 周。

1.3 观察指标

①腹内压: 用膀胱压力测定法检测患儿腹内压指标,多次测量取平均值。

②胃肠功能恢复时间: 记录各患儿首次排便时间(术毕至首次排便之间的时间)、首次排气时间(术毕至首次排气之间的时间)、肠鸣音恢复时间(术毕至肠鸣音恢复正常的时间)。

③血、尿淀粉酶水平:抽取患儿静脉血液5 mL,用生化分析仪(OLYMPUSAU 640)测定其血清淀粉酶,采集其尿液标本,用生化分析仪测定其尿淀粉酶。

④并发症发生率:记录切口疝、切口感染、腹腔残余脓肿、粘连性肠梗阻等发生例数,并发症总发生率=总发生例数/60×100.00%。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据处理,符合正态分布的计量资料以()表示,采用t 检验;计数资料以[n(%)]表示,采用 χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

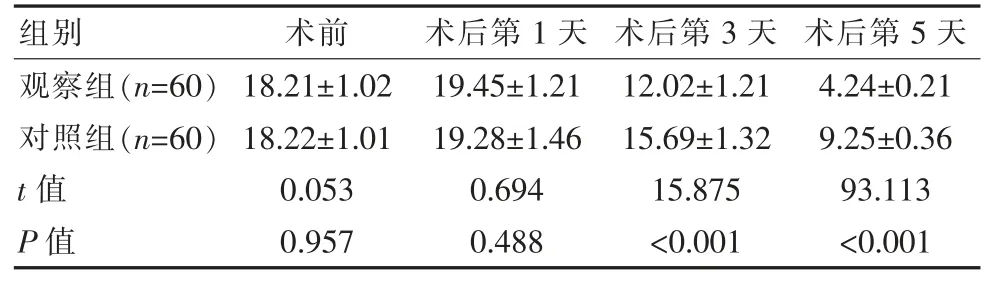

2.1 两组患儿腹内压比较

术前、术后第1 天,两组患儿腹内压比较,差异无统计学意义(P>0.05),术后第 3 天、术后第 5 天,观察组腹内压低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 两组患儿腹内压比较[(),cmH2O]

表1 两组患儿腹内压比较[(),cmH2O]

组别 术前 术后第1 天 术后第3 天 术后第5 天观察组(n=60)对照组(n=60)t 值P 值18.21±1.02 18.22±1.01 0.053 0.957 19.45±1.21 19.28±1.46 0.694 0.488 12.02±1.21 15.69±1.32 15.875<0.001 4.24±0.21 9.25±0.36 93.113<0.001

2.2 两组患儿胃肠功能恢复时间比较

观察组首次排气时间、肠鸣音恢复时间、首次排便时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患儿胃肠功能恢复时间比较[(),h]

表2 两组患儿胃肠功能恢复时间比较[(),h]

组别 首次排气时间 肠鸣音恢复时间 首次排便时间观察组(n=60)对照组(n=60)t 值P 值32.21±2.35 45.69±2.05 33.482<0.001 20.32±4.25 29.68±4.02 12.393<0.001 51.21±1.32 65.69±1.32 60.083<0.001

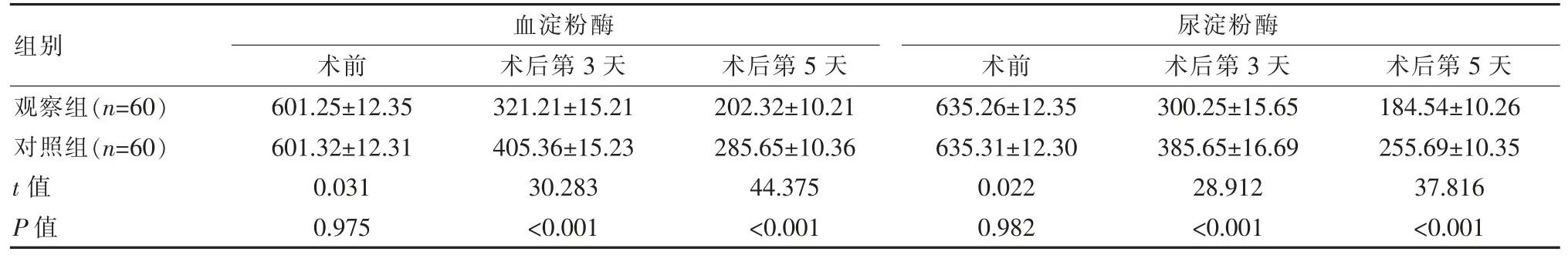

2.3 两组患儿血尿淀粉酚水平比较

术前两组患儿血淀粉酶、尿淀粉酶指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),术后第 3 天、第 5 天,观察组血淀粉酶、尿淀粉酶低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 两组患儿血尿淀粉酶水平比较[(),U/L]

表3 两组患儿血尿淀粉酶水平比较[(),U/L]

组别观察组(n=60)对照组(n=60)t 值P 值血淀粉酶术前 术后第3 天 术后第5 天尿淀粉酶术前 术后第3 天 术后第5 天601.25±12.35 601.32±12.31 0.031 0.975 321.21±15.21 405.36±15.23 30.283<0.001 202.32±10.21 285.65±10.36 44.375<0.001 635.26±12.35 635.31±12.30 0.022 0.982 300.25±15.65 385.65±16.69 28.912<0.001 184.54±10.26 255.69±10.35 37.816<0.001

2.4 两组患儿并发症发生率比较

观察组并发症发生率8.33%低于对照组10.00%,但差异无统计学意义(P>0.05),见表 4。

表4 两组患儿并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

小儿急腹症往往合并腹腔内或肠腔内感染,多因感染厌氧菌、革兰阴性杆菌,细菌生成的毒素会造成多种病理作用[7],如分泌功能和肠黏膜吸收紊乱、肠壁微循环障碍、肠壁水肿、肠蠕动消失或减慢等,进而诱发急腹症,表现为腹腔内积液、肠腔中潴留消化液、腹内压增高、腹胀等,反之,腹内压增高又会加重腹腔脏器循环异常。 因此,急腹症术后3 d 内多存在腹胀[8],只有合理控制感染、补液、保持有效循环后,才能逆转腹胀症状,逐步恢复肠蠕动功能。所以,急腹症术后的主要治疗任务之一即为确保腹腔感染控制的有效性[9]。

控制急腹症术后腹腔感染不仅可采用抗生素、降低消化道液体潴留、改善微循环等方式,避免发生继发性感染也为主要方式[10],生长抑素在此方面效果较为理想。 生长抑素可降低内静脉压力和内脏血流、肝脏血流量,对胃蛋白酶、胃酸、胃泌素分泌均有抑制效果,减少胰腺内外分泌、肠腔中液体潴留,缓解肠管扩张[11]。 因患儿未出现全身血流动力学变化,短时间给予无严重不良反应。 醋酸奥曲肽属于人工生长抑素,与天然激素有基本一致的药理作用,对生长激素的抑制效果较强,促进肠黏膜、肠壁局部供血恢复[12-13],进而缓解炎性症状。此外,此药物对肠黏膜上皮细胞有保护效果,改善肠黏膜屏障[14]。 该研究结果显示,术后第3 天、第5 天,观察组腹内压低于对照组(P<0.05),首次排气时间、肠鸣音恢复时间、首次排便时间低于对照组(P<0.05),术后第3 天、第5天时, 观察组血淀粉酶、 尿淀粉酶低于对照组 (P<0.05), 且并发症发生率 (观察组 8.33% vs 对照组10.00%)与王剑锋等[15]研究结果相符(观察组7.69%vs 对照组5.36%),表明急腹症患儿术后接受醋酸奥曲肽治疗,在控制腹内压、血尿淀粉酶指标方面效果均更为理想。 有关此点,杨广承等[16]在以往一篇报告中分析了130 例急腹症患儿,结果显示,观察组疗效98.5%高于对照组92.3%,胃肠功能恢复时间短于对照组,血尿淀粉酶指标、腹内压、TNF-α 指标也优于对照组(P<0.05),同时证实了醋酸奥曲肽对急腹症患儿术后的治疗优势。该研究与其结论相符,但该研究因多种因素局限, 未探讨到醋酸奥曲肽药物给药后,患儿体内炎性因子指标变化状况,条件成熟可重点讨论此点。

综上所述, 急腹症患儿术后接受醋酸奥曲肽治疗,其血尿淀粉酶指标改善更为明显,可降低腹内压和并发症发生率,利于术后恢复。