戏改背景下的地方戏曲现代创腔模式研究

石磊 余鑫

京剧“样板戏”作为我国近代戏曲音乐发展史上的一种重要文化现象,对京剧以及许多地方剧种均产生了重要影响。众多的“样板戏”陆续拍成彩色电影片,送往各地放映。此外,京剧“样板戏”还纷纷被移植成河北梆子、豫剧、晋剧、评剧、粤剧、湖南花鼓戏甚至是新疆维吾尔族歌剧等各种地方戏,在全国各地广泛演出。[1]

在上述背景下,上个世纪70年代以来,许多地方剧种纷纷移植、学演京剧样板戏,并将一些唱段编印成册、以便推广,如周口地区群众艺术馆编印了《地方戏学习革命样板戏主要唱段选集》(1975年),湖南人民音乐出版社出版了《湖南地方戏曲移植革命样板戏唱腔选》(第1-3集,1976年)。一时间,在全国范围掀起了地方戏曲移植革命“样板戏”的热潮。

现代京剧《杜鹃山》是八大“样板戏”之一,讲述的是剧中女主人公柯湘受党委派在湘贛边界杜鹃山领导农民自卫军抗战的故事。该剧属“样板戏”发展后期的代表性作品,堪称典范之作。戴嘉枋曾指出:“京剧‘样板戏’音乐创作其自身经历了一个发展轨迹,而《杜鹃山》更集中体现了诸多京剧音乐成功的改革成果,成为‘样板戏’中臻于完美的典型。”[2]该剧诞生之后,宁夏秦腔剧团、邯郸豫剧团、河南省豫剧团(1975年)、福建省莆仙戏、闽剧以及安徽省合肥庐剧团等纷纷对其进行了移植,或移植了部分唱段,其影响之广可见一斑。基于此,论文以庐剧移植版柯湘唱段《家住安源》为研究对象,将其同庐剧传统唱腔以及部分京剧唱腔进行比较分析,进而以此个案为例,反思京剧音乐改革所引发的地方戏曲音乐创作观念与唱腔模式的转变。

由于后期“样板戏”中主要人物已从前期的生、旦并重转到了以旦角为主,因此,唱腔音乐的重心自然转移到了剧中主要人物旦角(即柯湘笔者注)身上,……包括对唱、群唱共10段,又以《无产者》《家住安源》等4段独立唱腔为主要段落。[3]《家住安源》选自该剧第三场“情深如海”,是全剧中最著名的经典唱段之一,下文将从声腔套式、唱腔结构、创腔技法等方面展开具体分析。

(一)声腔套式和唱腔结构

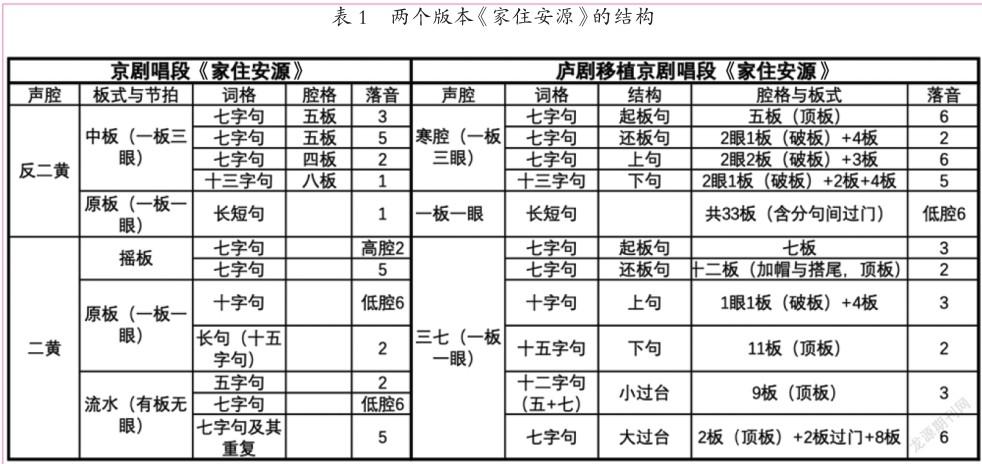

移植剧中的唱腔组合遵循了原京剧唱段中的套式规律,如同京剧中反二黄是二黄的反调,庐剧版中相对应使用了“寒腔”与“三七”。吴正明曾对庐剧各主要声腔曲牌之间的关系进行了比较研究,认为“寒腔”是“三七”的反调……“三七”与“寒腔”是两种表达截然不同情绪的欢调与悲腔曲牌。[4]此种安排显然与该唱段所要表达的情绪密切相关。如从唱词内容可以看出,整个唱段包含了前后两种对比十分鲜明的情绪,即开始时柯湘诉说家人如何艰苦度日直到被害惨死的“悲”与后面参军闹革命的“喜”,见表1。

如表1所示,该唱段唱腔结构共分为三段:第一段由上、下句关系的两个七字句(2+2+3)以及上句七字句、下句十三字句(3+3+7)等四句组成;第二段由不规整的长短句组成(唱词从“闹罢工”——“一家数口尸骨难收”),其板式综合了京剧反二黄原板以及快寒腔的结构,唱词包括三字句的短句、七字句、八字句以及十一字句等,唱腔结构可分为长短不等的五句,其中四句为基本结构,中间一句为“连词”[5]形式;第三段包含七句唱词,而唱腔结构设计为六句——庐剧主调声腔中最基本的结构,分别是七字句(2+2+3)的起板句、七字句(2+2+3,部分唱词有重复)的还板句、上句为加3个字“帽子头”的七字句(2+2+3),下句为句前加垛(2+2)的十一字句(3+5+3),小过台包含两句唱词,即一个5字句和一个7字句(2+2+3),最后是一个七字句的大过台。可见,庐剧版《家住安源》沿用了传统庐剧声腔的基本结构,其变化主要体现在唱腔与板式上(见下文)。

(二)创腔技法与变腔原则

如上文所述,庐剧版《家住安源》运用了庐剧传统声腔“寒腔”与“三七”。此外,还借鉴了京剧版《家住安源》中的部分唱腔音调,具体如下:

1.庐剧传统唱腔音调的内化式运用

与传统的庐剧曲牌相比,该唱段的唱腔音调总给人一种似曾相识却又带有一种新鲜感,其对传统腔调运用过程中,并未选用已有曲牌,而是在传统腔调的基础上,保留其传统基因的同时,将其内化为各种唱腔旋律。一方面,行腔过程中总能捕捉到传统腔调中一些核心音调的运用,尤其是标志性的收尾音调;另一方面,行腔过程中,在核心音调的控制下又以各种变化形式构成新的唱腔旋律,此时,并非直接引用,而是在充分理解传统唱腔规律的基础上生发而成。

(1)传统唱腔中核心音调的提炼、融合与衍生

谱例1:第一段各唱句(含分句)的收尾音调(为方便比较,论文中除谱例2与谱例3外,其余均采用C调记谱)

谱例1展示了第一段中各句的收尾音调,用a、b、c表示。其中,第三句与第一句均属上句,其结束音调是第一句的变体。此外,音调d来自第三句的第一分句。传统的“寒腔”其上句结束在羽、下句结束于徵,上、下句的第一分句多结束于低腔羽。与之不同的是,谱例1中的音调b结束在商—徴音的下方纯四度,音调d则结束于角—低腔羽的上五度。由“C-A-G-E”下行四音列构成的旋律音调正是“三七”的核心音调。从调式的角度看,该唱段第三段中运用的“三七”其上句即结束于角、下句结束于商。可见,第一段运用的“寒腔”其内部已经融合了“三七”的调式特征以及核心音调。

上述4个音组构成了整个唱段各乐句的收尾音调,即“终止式”,从而加强了整个唱段的统一性。此外还需说明的是,第一段中,除个别唱句的结束音调在传统“寒腔”基础上发生了移位之外,保留了许多传统“寒腔”的元素,如下句均以破板腔的板式特征、某些核心音调的运用以及强调羽、徴小二度交替的调式布局等。

谱例2:第三段“三七”起板句的唱腔旋律

谱例2选取了第三段中“三七”起板句与还板句的前4字唱词,其唱腔旋律同样未取自传统曲牌中的现有音调,而是在“三七”核心音调1(·)653(bE-C-bB-G)基础上衍生、发展而来。后又通过不严格的减腔处理构成了第三段中上句“翻身必须枪在手”的唱腔旋律。

(2)唱腔旋律的模进式发展

谱例3:庐剧移植版与传统庐剧唱腔之比较

譜例3中的第一行选自庐剧移植版,第二行则是笔者按照传统“寒腔”的唱腔旋律以及填词习惯进行的改装。通过观察发现,传统的“寒腔”其上句通常由三个分句共7板组成。其中,第一分句为顶板起唱,结束于羽。按照七字句的填词习惯,通常对应的是唱词的前两个字;第二分句为破板起接,即二眼起唱,由二眼一板组成,对应唱词的第3-4个字,其旋律是第一分句向低音区进行的延伸;后两板是第三分句,对应唱词的最后3个字,结束于羽,其旋律是第一分句中第一板和第三板的综合。总体而言,其旋律运动构成了高-低-高且两端相同、中间对比的特征。

对比发现,第一行的板式、行腔以及填词等方面与传统“寒腔”的处理方式均有不同,其开始的两板与第三行的前两板(至第二板的开始音F)在旋法上十分接近,均是围绕骨干音F的上下环绕式音调;第三与第四板则是在前两板基础上进行的不严格的、上二度模进式发展(第二段中同样运用了该手法,见下文谱例5),唱词中“头”字的拖腔则是羽音G的延伸。可见,五板的唱腔旋律似乎是在传统“寒腔”中第一分句(即第二行的前三板)的基础上扩充而形成。此外,第一行中唱词节奏“前密后疏”,不同于第二行的“前疏后密”。

(3)“一调多变”及其重组

“一曲多变”是中国传统戏曲中的重要创腔原则。在庐剧版《家住安源》中,虽未见到基于相对完整的曲牌而不断变化进而构成唱腔的现象,却使用了某些腔句局部的旋律音调经过不断变化而用于其他结构位置的处理方式,笔者称之为“一调多变”。

谱例4:第一段与第二段部分唱腔旋律音调比较

谱例5:第一段与第二段部分唱腔旋律音调比较

谱例4中上面一行选自第一段“寒腔”的第二句,下面一行来自第二段(“长短句”)中第二句的结束音调。通过对比不难发现,唱词“血溅荒丘”的旋律是第一行旋律音调的不严格紧缩形式。类似的处理方式在其他位置也可发现。

如谱例5所示,唱词“烧死了我亲娘弟妹”的唱腔旋律与谱例中第一行的旋律同样关系密切。从开始与结束音调以及行腔方式、骨干音等都可以看出,前者在后者基础上通过加花、加腔等方式发展而来。此后,将旋律进行不严格的下四度移位构成了下一句“一家数口尸骨难收”的唱腔。将某一唱腔音调通过适当变化被用于不同结构位置、与不同唱词结合或与其他旋律进行重组,此种做法同“一曲多变”以及“样板戏”中逐渐成熟的“主调贯穿”手法有所不同,相互联系的唱腔音调往往被嵌入唱段中的不同结构位置,强调深层次联系的同时,更注重变化,显然,是西方专业作曲思维融入与渗透的结果。

孙从音曾对戏曲中变化、发展曲调方面的各种变腔原则进行了归纳,将其基本规律总结为四个字:“移”“扩”“紧”“溶”。[6]上述分析发现,很多手法在该唱段中均有所运用,如某一腔句结尾音调的移位式替换、局部的模进式发展、基于核心音调的扩腔式衍生以及紧缩等。

2.京剧音调的借鉴与融合

除庐剧传统声腔曲牌外,京剧版《家住安源》的某些唱腔旋律同样被吸收到移植剧中。

谱例6中上、下两行分别选自京剧版以及庐剧版《家住安源》,所处相同结构位置,唱词相同(因此只在第二行下面标出唱词),通过对比可以发现如下特征:其一,除唱词中最后4个字外,两个版本中其他填词方式完全相同;其二,除第二行有两处过门外,其他板式与节奏与第一行完全相同;其三,除结束音调外,两行的唱腔旋律在音调、行腔方式、骨干音的运用等方面同样十分接近,如“闹罢工”和“身先死”两处上下两行旋律只差一音。此外,多处出现重叠的音或是呈移位关系(如“壮志未酬”)。因此可以说,该片段的庐剧版《家住安源》脱胎于京剧,只是结束时运用了传统庐剧中典型的核心音调。

谱例6:京剧版与庐剧版“长短句”中第一句唱腔旋律比较

“样板戏”以及地方戏曲移植“样板戏”虽已成为历史,然而,由此产生的一些现象仍引人深思。从我国过去几十年戏曲音乐的发展可以看出,“样板戏”中的许多创腔经验均被地方戏曲音乐所吸收,并在一定程度上推动了地方戏曲音乐的发展,而移植“样板戏”显然是当年地方剧种学习现代京剧创作经验的重要途径。庐剧作为安徽本土最流行的地方剧种之一,同样积极地进行了“样板戏”的学习与移植。过程中,无论是对本剧种自身传统的延续与发展抑或某些现代创腔经验的借鉴都进行了一定的探索与尝试。可以说,地方戏曲音乐创作由传统模式向现代模式的转变正是京剧改革所引发的,而专业音乐思维的融入以及随之而形成的各种现代创腔技法则是推动地方戏曲音乐发展的重要因素。此后,地方戏曲音乐不断寻求创新与发展,通过种种现代创腔技法的运用,其创腔模式已逐渐从传统的“一曲多变”“一曲多用”向现代的“专曲专用”转变,且经常与本剧种之后的其他各种音乐元素相融合。那么,过程中如何保持剧种特色?又呈现出哪些共性特征?下文笔者将借鉴著名庐剧作曲家吴正明先生的观点[7],结合上文分析,对当下地方戏曲音乐创腔模式的一般规律进行适当总结与反思。

(一)远离:自本剧种之外寻求突破

“远离”可解释为自本剧种之外寻求发展进而突破传统,当然,应以“还位”为终极目标。以庐剧版《家住安源》为例,“远离”的具体表现即是对京剧音调与板式的吸收与借鉴。近代以来,随着不同文化之间交流与融合的日渐深入,戏曲音乐创作中融合、借鉴其他剧种特色、民间音乐或其他音乐门类的现象时有发生,如民歌或大小调音乐等,这不失为一种创新与突破的手段。如黄梅戏《红楼梦》(上个世纪90年代最具影响力的黄梅戏代表作之一)音乐的创作中,曾吸收了京剧、越剧、淮剧的音调;泗州戏《摸花轿》(2011)中借用了多首安徽民歌音调[8],庐剧《孔雀东南飞》中运用了西洋小调式的旋律、《妹娃要过河》(2011)中运用了土家族民歌音调等。

(二)靠近:传统元素的现代性改造

“靠近”可理解为基于传统所引发的变化与发展,即对传统进行各种可能性的改造,其结果是既有一定的可辨识度使其与传统风格接近,又与传统有所不同。如庐剧版《家住安源》中运用各种现代的创腔技法对传统唱腔音调进行发展,以增强音乐的张力与戏剧性,包括对核心音调进行的提炼以及各种变化处理等。对于传统腔调的现代性处理是当代戏曲音乐创作的重要创腔手段,如费玉平提出的“元素唱腔法”[9]即指创腔过程中,将骨干传统腔体或局部腔段进行溶解处理,并从中提炼出具有可塑性的唱腔元素用于创腔。

(三)还位:传统基因的保留

“还位”即剧种风格的保留,此即地方戏曲音乐创新发展的前提。具体而言,地方戏曲音乐创作过程中,必须深入挖掘本剧种自身的传统,保留其最核心的精髓。仅就本文分析的唱段而言,其唱腔结构、特性音调、调式、行腔方式等仍很大程度地保留了传统庐剧的特征,如自传统“寒腔”与“三七”中提炼的四组核心音调,在整个唱段中均发挥了重要作用。著名黄梅戏作曲家徐志远曾指出:“每个剧种最经典的东西必须保留,中国戏曲的发展如果离开了对韵味的孜孜以求,受众可能也不同意。中国戏曲是‘层积’的艺术,虽然‘三十年一变’,但美好的东西永远有价值,不会被打破。就像一个建筑物放在那,你不需要推翻它,只需要构建新的建筑;又如唐诗之后有宋词,它们至今依然有生命力,依然流传。戏曲音乐在各时各代‘建造’的音乐建筑会永远留存,不应被漠视。”[10]

综上所述,庐剧移植版柯湘唱段《家住安源》中,将庐剧传统主腔以及“寒腔”“三七”的核心音调京剧中的部分唱腔音調相融合,运用各种现代创腔技法使之脱离了原有的固定模式而成为一个流动的活体,可见,传统基因始终是维系与推动地方戏曲音乐发展、保留其地方文化属性的重要符码,而基于传统的创新则是推动地方戏曲音乐持续性发展的直接动力。正如京剧作曲家费玉平先生所言:“返身探求传统音乐的源点和文化资源,挖掘散落在民间的音乐素材,是丰富创腔语言的重要环节,是创新腔取得成功的一条重要途径。”[11]

本文系安徽省哲学社会科学规划重点项目“四十年庐剧音乐创作研究(1979-2019)”(AHSKZ2020D35)与安徽省哲学社会科学规划一般项目“文化生态学视阈下的安徽庐剧发展与对策研究”(AHSKY2017D45)的研究成果。

[1]戴嘉枋:《论京剧“样板戏”的音乐改革(下)》,《黄钟》2002年第4期,第76-85页。

[2]详见戴嘉枋:《论京剧“样板戏”的音乐改革(上)》,《黄钟》2002年第3期,第48-60页。

[3]刘云燕:《现代京剧“样板戏”旦角唱腔音乐研究》,中央音乐学院出版社,2006年版,第188-189页。

[4]吴正明:《庐剧声腔系统》,中西书局,2012年版,第63-64页。

[5]庐剧中的“连词”结构是作为基本结构中上下句的延伸,是一种“字多腔少”、节奏紧凑的行腔方法,使用时用于唱段中间及过台部分,可以是不成对儿的句子。

[6]孙从音:《中国戏曲创腔导论》,上海音乐出版社,2007年版,第75页。

[7]吴正明先生在总结其个人创腔经验时,其中之一即是:“运用远离、靠近、还位相结合的创腔手法,把握剧种风格,同时又实现重大变革与发展。”见吴正明:《庐剧声腔系统》中西书局,2012年版,自序第6页。

[8]详见石磊:《泗州戏清唱剧〈摸花轿〉创腔技法分析》,《中国音乐学》2019年第4期,第88-100页。

[9]费玉平:《京剧作曲技法》,中国戏剧出版社,2005年版,第160页。

[10]根据徐志远先生的讲话内容整理而成,有删节。

[11]费玉平:《创腔经验谈》,中国戏曲出版社,2012年版,第85页。

石 磊 安徽师范大学音乐学院副教授

余 鑫 博士生导师,杭州师范大学音乐学院教授