语境文化论视域下对行为模式的探究

——以日本人行为模式的暧昧性为考察点

刘晓

(安徽三联学院,安徽合肥 230601)

人的行为模式部分是共通的,部分呈现出差异性。比如,当人产生饥饿感后会想吃东西,这是共通的。但是,选择吃什么东西并不共通:中国人会想吃豆浆油条,日本人会想吃寿司,英国人会想吃炸鱼薯条,印度人会想吃波亚尼炖饭……由此可以认为,人的本能反应是共通的行为模式,但后续采取的言行举止会呈现出差异性。行为模式的差异性是由于语境文化的不同而产生的,会为跨文化交际带来不少障碍。具体到中日跨文化交际的情况,日本人具有暧昧性的行为模式会为交际带来一定的阻力。

该文所说的“暧昧性”指的是信息表面的内容含糊不清,背后的内涵难以捕捉。在日语母语者之间的交流中,即使言行举止传递出来的信息具有暧昧性,却鲜少产生障碍[1]。基于这样的事实,可以认为:被我国日语学习者判定为具有暧昧性的言行举止,对于日语母语者来说是可以轻松地被理解的,因为日语母语者长期处于相同的语境文化之下,总体上,他们的行为模式会呈现出一定的文化特性。

故该文以日本人具有暧昧性的行为模式为考察点,从语境文化论的角度出发,结合具体事例,分析在内在语境化过程及外在语境化过程中形成的日本人的暧昧性行为模式。通过总结日本人的交流模式的特点,进一步对其暧昧性进行分析。

1 语境文化论的概述

语境是指语言环境,语境文化论则是由爱德华·霍尔(1976)提出的,他认为文化具有语境性,任何事物均可被赋予高、中、低语境的特征。高语境事物具有预先编排信息的特色,编排的信息处于接受者手里及背景中,仅有微小部分存在于传递的讯息中。低语境事物恰好相反,大部分信息必须处在传递的讯息中,以便补充语境中丢失的部分(内在化语境及外在化语境)。在高语境中,信息的承载主要不是语言性的,而是非语言性和语境性的,信息主要从存储的非语言及语境中衍生出来,仅有少量信息包含于语言传输中;在低语境中,信息的主要载体是语言本身,非语言的即语境性信息对传递的信息影响是有限的,信息主要包含于进行交际的语言中。高语境中的信息解码更多地是依赖交际者双方共享的文化背景、习俗规约和交际发生时的情景,而低语境中的信息解码则主要依赖交际时使用的语言本身,交际信息对语境的依赖性小。

语境文化内涵丰富,包括各种现代科学技术、社会文化、生活习惯、传统习俗、宗教信仰和价值观念;语境文化范畴广泛,包括性别、种族、语言运用的规则和技巧、非语言性的行为规范等方面。部分学者将语境文化解释为一种高阶层的意识形态,详细而言,就是对人们言行方式进行限制的词汇语法和社会文化。另有部分学者在研究跨文化交际能力与语言学习的关系时指出:想要学好语言,在灵活地进行选词造句的同时,更应具备在交际语言环境中对语境文化相关的知识进行运用的能力。

2 语境文化对日本人行为模式产生的暧昧性影响

该文主要从内在语境化过程和外在语境化过程分析日本人行为模式的暧昧性。内在语境化过程会从“信息的输入、积累、输出”机制进行分析,外在语境化过程会从空间语境和时间语境这两个机制进一步进行考察。

2.1 内在语境化过程

在行为者大脑、中枢神经系统和身体内,除了已积累的与生俱来的、先天性的信息之外,还会被输入行为者基于过去的各种经历、体验而获得的信息。这些信息在输出时将会发挥文化性作用,对人的言行举止产生影响。这种信息的“输入、积累”的过程即为内在语境化过程。

从无意识中渗透到骨子里的身体动作、做派等外在性的行为举止,到态度、价值观等心理性的现象体现,都是受到内在语境化过程影响而产生的结果。例如,当被夸奖时,有的被夸奖者会大方地表示感谢,而有的被夸奖者会谦虚地说“我也没做什么了不起的事”。被夸奖后的反应虽然因文化而异,但其形成机制都是相同的,即文化信息经过内在化过程,输出为该语境文化下相应的言行表现。

比如,在日常生活中,日本人习惯采取“不自我主张、不违背一般社会规则、不找事、老实谨慎”的态度,其灌输恐怕从胎教期就开始了,然后铭刻于心,这就是一种文化的内在语境化过程。具体来说,该种态度的语境文化信息是指身处集体之中,比起凸显个体,更重要的是认真地维护集体的“和”[2]。文化信息经过内在化过程后,表现出的行为就是与其把话说得明明白白,倒不如保持一定的暧昧性,更能让整个集体相安无事。

事例1:日本初二学生小A 所在班级发生了“霸凌”事件,班主任在班会上向小A 询问具体情况。小A 回答说:「特にありません」(倒没有什么特别的)。

小A 所说的“没有什么特别的”,是指班里其实没有什么特别的事发生? 还是指自己关于霸凌事件没有什么特别的言论要发表? 再者,「特に」一词,表面上在表达一种若无其事的态度,实际上也隐藏了“我其实是有话要说的,但我选择不说”这个信息。

假设小A 毫不犹豫地将霸凌事件的全貌在班会上说了出来,同班同学当时并不会就小A 的说法发表其他言论。但是,他们可能会在上课期间,通过手机短信或者学校的论坛说小A 的坏话。课下,没有同学会理睬小A,甚至连被霸凌的学生都不会看小A 一眼。当小A 不在时,同学们就开始对他的言论进行批判、嘲笑,因为小A 凸显了自己,破坏了相应语境文化下的一般行为模式。小A 一旦感受到这种可怕的氛围,就会后悔自己的发言行为,以后遇到类似事件再也不会轻易开口了。

2.2 外在语境化过程

外在语境化过程也会对日本人的行为模式产生暧昧性影响。该文所说的外在语境化过程具体是指非语言性交流的空间语境以及时间语境。

2.2.1 空间语境

爱德华·霍尔(1976)主张:说话者与听话者之间的距离、位置、势力范围或者设计建筑物、进行城市规划等人类行为,与空间密切相关。基于霍尔的这一主张,接下来将对“日本人的暧昧性行为模式是怎样与空间紧密联系的”进行考察。

近年来,在日本的中老年人群中,随着双职工比例的增加,人们对住宅类型的选择愈发呈现出向市中心回归的趋势。但是,直至上一代,日本人会更偏向选择位于郊外的独栋住宅,而非选择位于市中心的中高层住宅、公寓等多户住宅。

以日本的高级中高层住宅为例,虽说其拥有时尚的外观设计、先进的设施设备、完备的安保系统,是个不错的居住选择。但居住密度过大,与其他不熟知的业主的居住空间仅有一墙之隔。再者,业主自身无论是外出或是回家,都要乘坐电梯。既然要乘坐电梯,与其他业主打照面的可能性就大大增加,变相给业主施加了社交压力。并且,在日本,你一旦成为业主,就会自动成为业主自治管理委员会的一员,那就必须要参加自治会的会议,承担一定的管理工作[3]。

但是,如果是郊外的独栋住宅的话,和邻居的房子在空间上有富余,可以拥有真正的只属于自己的空间。今天穿什么衣服出门、几点回家、自己做什么等,并不太需要在意别人的眼光。

所以,日本人选择住宅类型时,并非在意房子本身条件设施有多好,而是更在意是否能拥有足够的个人空间。对个人空间的重视就是日本人的空间语境,反映了他们对个人隐私的重视。比如,在日本乘坐大巴时,工作人员会尽量安排一位乘客单独就座于双人座位上,以保证乘客的个人空间。如果乘客太多,两位素不相识的乘客迫不得已要一起就坐双人座位时,稍后只要有空出来的双人座位,司机就会立刻询问其中一位乘客要不要换去空的座位。

空间语境下体现的日本人对个人隐私的重视也反映在其寒暄语的暧昧性上。比如,中国人见面寒暄时会说:你吃了吗? 你去哪儿呀? 你买了点啥? 表达的内容都是对对方切身生活的关心。但日本人非常反感将私人生活暴露于公众视野,所以在见面寒暄时,只会选择类似于「今日はいい天 ですね」(今天天气真不错)这种与个人切身生活不太有直接联系的话题。也就是说,日本人通过选择寒暄大家共有的话题来模糊焦点,从而回避讨论个人相关的问题。

虽然日本人的寒暄语中也包含「お出持けですか」(您出门吗),从字面上看也只是询问对方是否出门,并不像中国人那样直接问对方去哪儿。即使日本人被问到「お出持けですか」,也不会认真地告诉对方自己要去哪儿,只会回答「ちょっとそこまで」(稍微出去一下)。所以,和日本人寒暄时,把「今日はいい天 ですね」、「ちょっとそこまで」这些话当作单纯的寒暄即可,不必深究“今天天气到底好不好”“「そこ」到底是哪里”。

2.2.2 时间语境

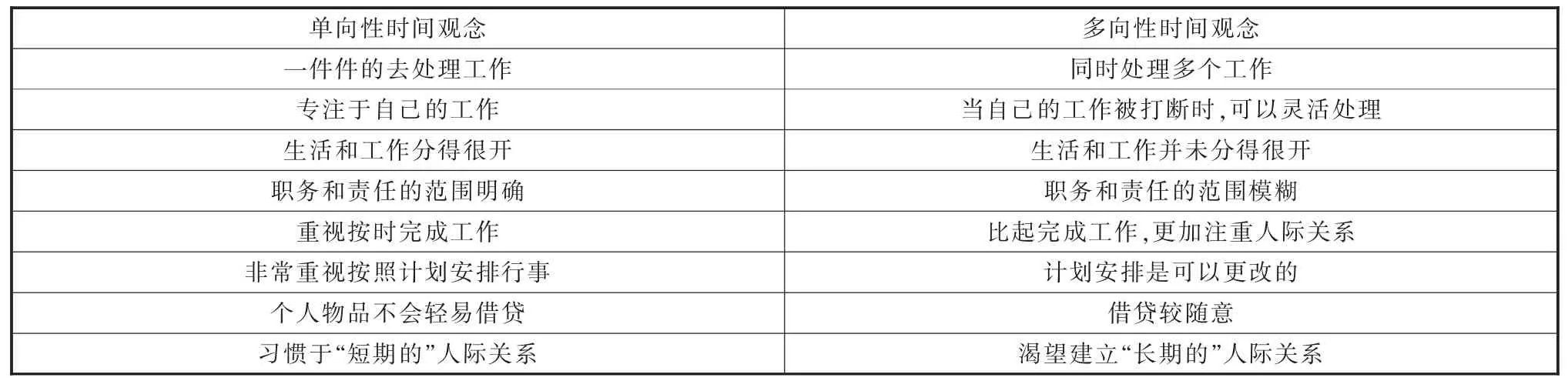

爱德华·霍尔(1976)提出:外在语境的一部分是由“时间观念”构成的,即时间语境,而“时间观念”是由单向性时间观念(monochronic)和多向性时间观念(polychronic)这两个体系组成的。单向性时间观念下,人们处理事情喜欢一件件来;多向性时间观念下,人们处理事情喜欢多项同时进行,不会给每件事划分明确的时间区间[4]。

关于单向性时间观念和多向性时间观念的特征,总结如下(见表1)。

表1 单向性时间观念和多向性时间观念的特征

总的来说,单向性时间观念下,人们一般会事先根据待办事项进行时间规划,然后按照计划行事,比较重视时间的顺应性。比如双方要见面,会提前约好时间和地点后再见面。但是,多向性时间观念下,人们并不执着于提前制定时间计划,而表现得更加重视人与人之间的关系,从时间上看个体的行动安排并非一目了然。在多向性时间观念的文化语境下,人们被期待能够灵活地安排时间,对于日程安排和截止日期的遵循相对宽容。

这两种时间观念是同时存在于日本的语境文化之下的。例如,日本的公共交通和宅急便等,是严格遵守时间的,这属于单向性时间观念的语境文化。但是,由于日本人十分注重人与人之间的联系,所以下班时间、会议结束时间并不会严格按照规定时间执行,这又是属于多向性时间观念的语境文化。比如说,公司规定下班时间是下午5 点,到点了,只要直属上司还在公司,就没有人会先下班。这条规则没有书写在公司的任何地方,却早已成为一种无形的语境文化,影响着日本人的行为。

但大多数情况,日本会更偏向于处在多向性时间观念的语境文化之下。比如,员工正忙得不可开交的时候突然被上司安排了其他的工作,他并不会直接用一句「できない!」(做不了!)来断然拒绝上司的要求,而是会说「今はちょっと手が離せないのですが…」(我现在稍微有些脱不开手……)来进行模糊应对。

再例如,日本职场大多是大房间式的办公室,除了社长、会长拥有自己的独立办公室,科长是没有独立办公间的,其工位设在大办公室的一角,以便能观察到整个办公室人员的动态。职位到了董事级别时,虽然不会在大房间式的办公室办公,但董事们大多也是在同一间办公室办公。多向性时间观念的语境文化下,公与私的分界线较为模糊,人们更注重人际关系,更倾向与对方建立深厚的关系。

2.3 语境文化范畴下日本人的交流模式

语境文化不同,交流模式也会随之不同。比如,法国人习惯用激烈的言辞来展现自己的博学睿智,以给对方压迫感;相反,美国人会营造亲近随和的谈话氛围,即使对方说了些傻话,也会积极给予回应。在语境文化范畴下对日本人的交流模式进行分析,其特点总结如下。

(1)符号化的信息,即具体语言化的信息较少,所以要求接受者具备准确处理最小限度信息的技巧[5]。比如在日本的便利店里,新入职的临时工问店长「ジャンボフランクは、どのぐらい焼けばいいですか」(巨型烤肠要烤多久呢?)。店长回答「まあ、〕子を見て適当に判断しなさい」(你根据烤的情况自己酌情判断)。「適当に」(酌情)对工作已久的店长来说不难,但对新员工来说却并不容易。这种情况在日本司空见惯:看似简单的信息,其背后还隐藏着其他信息。

(2)对于显而易见的事情,期待对方的“意会”,而不去作一一说明[6]。和日本人进行对话时,需要具备「一を聞いて十を知る」(闻一以知十)的能力,“听其一,思其九”。由于符号化的信息很少,交流者双方需要察言观色,采用具有暧昧性的表达方式,让语义解释上保持一定的弹性,才能促使交流顺利进行。

(3)当事人一方对另一方有不满、抱怨时,不会直接跟另一方说,而是通过第三人来传递。比如,上司觉得公司员工小B 的工作态度有问题,他大概率不会直接找小B 谈话,而会在与其他员工聊天时,有意无意地表达自己对小B 的不满,其他员工之后会把上司的话传给小B。通过第三人传话正是上司的目的,这样做也可以减少上司和小B 之间的摩擦。

在日本家庭,婆婆对媳妇的不满也不会直接跟本人说,同样通过第三人来传达,而且第三人会采用非常委婉、且具有暧昧性的话术。如果婆婆抱怨媳妇懒,第三人来传话的时候就会说「お母さん(義母)たらね、あんた(嫁)のことを に入ってるんだけど、恥ずかしいもんだから、面と向かって言えないのよ。だから、あんたからもうちょっと を利かして、家事を手伝ってあげてよ」(你婆婆呢,是很喜欢你的,但有些话她要面子,不好意思当面跟你说。其实吧,有时候你要是能再稍微暖心一点点,帮忙做做家务啊什么的就更好了)。

综上所述,日本人的交流模式的特点为:要么采取省略的、极简的交流策略,要么选用冗长的、曲折的交流策略。但无论是哪一种策略,都体现了日本人交流模式的暧昧性。

3 结语

该文首先基于语境文化论中的内在、外在语境化过程理论,结合具体实际案例,对日本人行为模式的暧昧性进行了分析,认为暧昧性不仅表现在日本人的曲折婉转、偏爱省略、注重隐私的言语措辞上,也同样表现在维护集体、珍视个人空间、注重人际关系等行动态度上。其次,在语境文化范畴下,将日本人的交流模式总结出以下三个特点:具体语言化、符号化的信息较少;常识性内容只需意会,无需言传;负面信息习惯通过第三人传达。理解语境文化可以更好地帮助语言学习者了解母语者的行为模式。该文的研究成果希望可以成为日语学习者语言、文化的学习以及中日跨文化交际中的一点参考和借鉴。