“调肝五要”提出与简释

田力 武维屏

自《黄帝内经》藏象学说对肝的生理病理、独特作用及重要地位进行阐释后,历代医家在理论研究与临床实践中均体现出对肝的重视,尤其清代医家建树颇多。魏之琇在《续名医类案》中称“肝为万病之贼”,周学海在《读医随笔》中更提出“医者,善于调肝,乃善治百病”,可谓将肝在疾病发生与治疗中的重要作用一语中的。笔者受经典启蒙,遵循并继承先辈调肝思想,将肝的生理功能、病理特点与人体气机、气血、阴阳、枢机、藏象等基础理论相联系,探索性提出“调肝五要”。本文试从提出背景、简要阐释、思考展望等三方面分别论述,愿与同道后学交流。

1 “调肝五要”提出背景

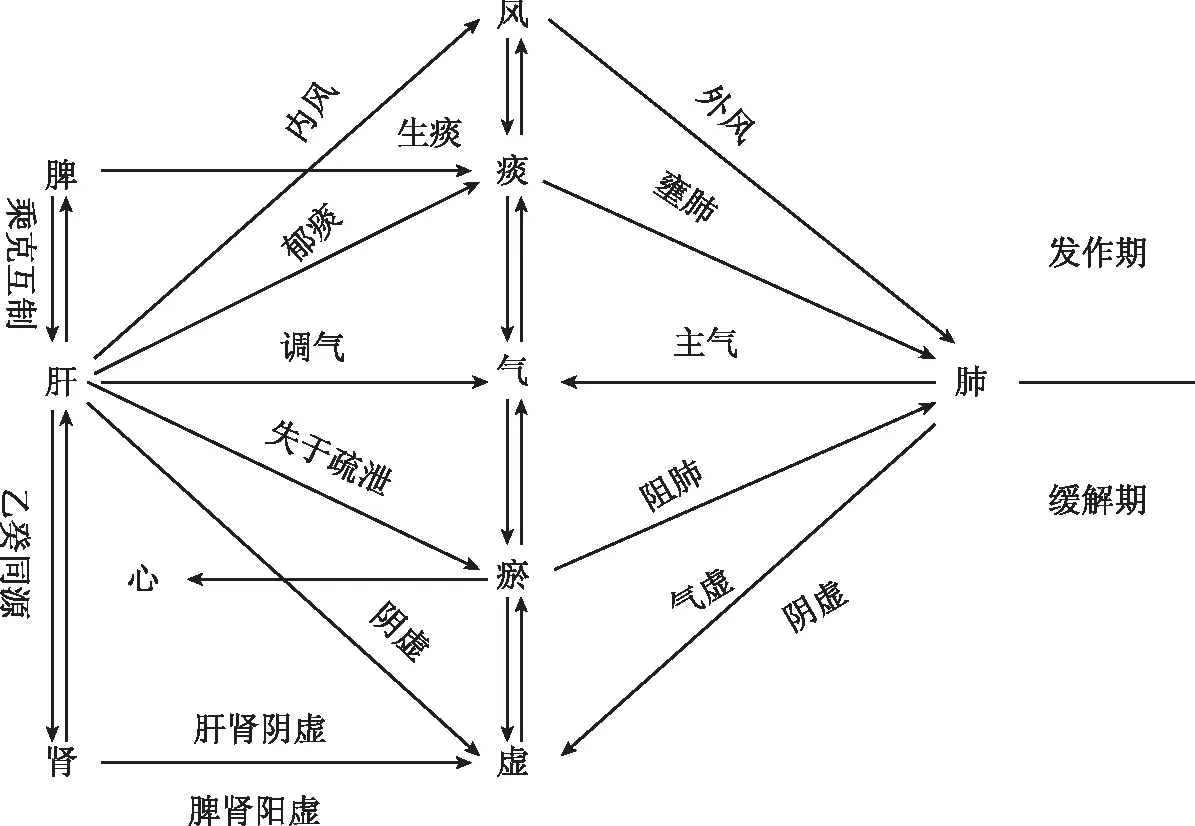

受先贤论肝、治肝学术思想的启发,笔者在呼吸系统疾病治疗中倡用调肝理肺法。早在1989年就以“调肝理肺法治疗哮喘的临床与实验研究”为题中标国家中医药管理局科研基金课题,结题后受到表彰。受清代名医李用粹《证治汇补》所言“哮即痰喘之久而常发者,因内有壅塞之气,外有非时之感,膈有胶固之痰,三者相合闭拒气道,搏击有声,发为哮证”的影响,笔者将哮喘肝肺相关病机进行总结,提出哮喘辨证三要:一辨分期,发作缓解与迁延;二辨证候,寒热虚实及脏腑;三辨病机,风痰气瘀虚之主次(见图1),受到学术界关注与好评。在朱丹溪哮证分期论治思想的启发下,提出哮喘“既发祛邪理肺肝,未发扶正益脾肾”之说,也得到了同道的认同。

图1 哮喘肝肺相关病机图

自二十世纪90年代以来,笔者不断完善“调肝理肺法”,先后发表了五谈《肝与咳喘哮》的论文[1-4]。正是因为有了这些年的工作基础,近十年来对清代林佩琴、叶天士、王旭高等医家所言“肝病三纲气、火、风”及《西溪书屋夜话录》所总结的“治肝三十法”较感兴趣,不断研学。笔者总感到从临床表现中认识病因、病机,归纳证候,然后确定治疗原则,选用适宜的治疗方法,这是临床辨证论治的准则。见到与肝相关病机证候,方可选用调肝治则、治法、方药。常思考前贤“肝病三纲”是肝病机的高度概括,“治肝三十法”是调肝的具体方法总结。其间若能提出调肝的整体方向与要点,构建一个调肝的理论框架,可能更便于临床掌握与应用,随即扩展“调肝理肺法”,提出了“调肝五要与理肺四通”说[5],用以阐明调肝之方向要点(即调达气机、调畅气血、调平阴阳、调理枢机、调和脏腑),理肺之定位目的(即通肺气、通肺络、通肺窍、通肺腑)。由于比较直接,一目了然,易懂易用,一直未发表文章进行阐述解析。

同时,由于受“女子以肝为先天”的素有妇科理念的影响,笔者在治疗经、带、胎、产等妇女诸疾过程中,亦重视从肝脾肾论治,尤其注重调肝。作为后学,笔者近年来在确立具体治肝之法前,常按照“调肝五要”的五个要点,明确要调的是气机、气血、阴阳、枢机、脏腑之某个大的方向,然后再选择相应治法、方药,感到对临床提高疗效及进行教学很有帮助。

为了弘扬中医学术,“传承精华、守正创新”,笔者遂认为有必要将“调肝五要”进行阐释,以建立以临床表现、因机认识、治疗方向、治疗方法等四位一体的调肝框架,便于临床各科的推广应用。故商议仅就我们的专业视野,结合对历史文献的些许体悟,将“调肝五要”逐一加以简释。“调肝五要”实际是先在临床实践运用而后才对其再做的简要阐释,体会不同,表达各异,虽不甚完善,但想为传承尽责,愿抛砖引玉。

2 “调肝五要”分释

2.1 调达气机:舒通肝用疏泄佳,不郁不亢气机达

中医认为气是维持生命活动的物质基础。气的运动或活动谓之气机,而升降出入作为气运动的基本形式,也是脏腑功能活动和脏腑经络间协调关系的基本表现。《素问·六微旨大论篇》曰“升降出入,无器不有,出入废则神机化灭,升降息则气立孤危……非出入,则无以生长壮老已;非升降则无以生长化收藏”,这充分说明气机升降出入运动对人体的重要性。而肝应春气、主升主动的特点对气机的生发畅达、疏通调顺有重要作用,正如林佩琴《类证治裁》中说:“凡上升之气,自肝而出”,周学海《读医随笔》亦云“谓脾为升降之本,非也。脾者升降所由之径,肝者升降发始之根也”。

因肝主疏泄,性喜调达,主全身之气机,自古便有“调气在肝”“肝调气”之说,故气机郁滞或气机逆乱常为肝的基本病理表现。《类证治裁》曰“肝木性升散,不爱遏郁,郁则经气逆”,气不调达则抑郁不欢、精神萎靡;肝气太过则气易横逆而见易怒、胁肋胀痛等症;《医碥》云“百病皆生于郁”,诸病易由肝所致。肝气多因情志失调,木失条达成郁。可见,气机的调畅与肝密切相关。临床上,调气机升降从肝入手并不乏见,如李东垣治中气下陷的补中益气汤,其中黄芪、升麻、柴胡等实为升补肝气以升阳举陷。

《素问·六元正纪大论篇》云“木郁达之”,即多用疏肝之法。《康熙字典》中疏即“通也”,意为分散、通利。相对“堵塞”而言,疏肝针对肝气而论,或郁或滞,其证多实。疏其堵塞,使其通畅。临床可巧用甘缓、辛散、酸泻之法。另有舒肝一词,舒“展也”。前辈秦伯未老[6]认为舒肝使肝体用舒畅,包括肝之气血经络的舒达,其证不论阴阳虚实,疏肝、柔肝、温肝、平肝等皆囊括其中。尽管有疏肝、舒肝字面解释之不同,使肝之气机调达,肝用舒畅,总为目的。

2.2 调畅气血:体用同调气血和,气畅血充祛病魔

《灵枢·本神》曰“肝藏血”,肝善调血之运藏。《素问·五脏生成篇》云“人卧血归于肝”,王冰注解“肝藏血,心行血,人动则血运诸经,人静则血归于肝脏。何者,肝主血海故也”,皆说明血的运行与肝的密切关系。自古虽有“冲为血海”“冲脉者,十二经之海”之说,但冲脉调节气血的作用仍在肝藏血、肝主疏泄两大功能协调平衡的基础上实现的,亦离不开肝的作用。肝之气机舒畅调达,血亦因之而流通无阻,正如唐容川《血证论·脏腑病机论》所说“肝主藏血焉,至其所以能藏血之故,则以肝属木,木气冲和调达,不致郁遏,则血脉流畅”。

从生理而言,肝为刚脏,主藏血,体阴而用阳,在志为怒,谋虑所出。气为血帅,血为气母,气血相依,相互影响。肝之体用互为条件:肝气调达、生发舒展有赖血之涵养;肝血充调、不虚不瘀要靠肝气舒畅。从病理而言,《类证治裁》有“木郁为火则血不和,火发为怒则血横逆”之说。怒火易伤肝之阴血,谋虑太过也易耗伤阴血,均可致血虚;而肝郁气滞或肝气肝阳不足亦可导致血瘀。前者为气滞血瘀或火伤阴血致瘀,后者为气虚血瘀或寒凝阴血致瘀。故朱丹溪云:“人身气血贵在调顺,一有怫郁,诸病生焉。”

因此,理肝气与调肝血在临床上都很重要,不能忽视任何一方。调畅气血,不仅是调肝之一要,更是让诸疾不生的大法之一。

2.3 调平阴阳:体阴用阳当调衡,养体抑用风火平

肝行疏泄,其用为气,气无形为阳;肝又主藏血,阴血有形,其体属阴,故有肝“体阴用阳”之说。从五行看,肝属木,其母为水,其子为火,故其为生于水而生火者,一身同兼相反两性。从阴阳看,肝为厥阴,应少阳春木,《素问·脏气法时论》言“肝主春,足厥阴少阳主治”。厥阴乃两阴之尽,少阳为一阳初生,正言其阴尽阳生之意。凡此说明,肝兼阴阳之性,为阴尽阳生之脏,故其阳用易过,阴血易亏。

病理上常有肝气郁滞、肝阳旺亢、肝郁化火、肝胆气逆、肝阳肝火化风等分型,也常见肝阴血易亏耗之象。实际上,肝虚当分气、血、阴、阳亏虚之不同,但临床一般多指阴血亏虚。《金匮翼》云:“肝虚者,阴虚也”,可见阴虚之常见。阴虚易生内热,同时由于乙癸同源,肝肾阴虚,水不涵木,木少滋荣又常见阴虚风动。而肝血不足,血不养筋,筋脉拘挛,伸缩不能自如,手足类似风动,即血虚生风,俞根初名其曰“内虚暗风,通称肝风”。因此,肝风当有虚实之别。热极生风、肝阳化风多为实,而肝阴肝血不足生风则多为虚。正是由于肝木介于水火之间兼阴阳之体性,阴阳往复之间,其风气乃成。若肝之阴血充足,阳气得以条达、疏布,则阴阳协调,和风以生。刘完素《素问病机气宜保命集》云“若阴阳失调,水火失衡,阴阳动荡,则和风转而成贼风”,张锡纯《医学衷中参西录》亦言“肝木失和,风自肝起”。其风向外攻冲体窍,引动筋脉,妄动体内,拢于脏腑之间,变生百病,故临床尤应重视调平肝之阴阳以防风生。又肝气虚、肝阳虚临床亦不少见,但容易忽视,两者常见肝之寒化症,当以益气暖肝、温阳扶肝和肝为治,后世强调治“肝之气虚不能条达”用大量黄芪治之,甚者见肝阳虚之证,可佐桂枝等辛温助阳即为例证。

因此,调平肝之阴阳,可使肝郁不生,肝阳不亢,肝火肝风不起,肝之气血阴阳和调,虚实寒热自平。张仲景将乌梅丸作为厥阴病的主方,能够调畅气机、交通阴阳、燮理寒热,故临床应用广泛。

2.4 调理枢机:握升降出入之枢,调肝燮枢两相助

《说文解字》曰:“枢,户枢也。”户枢是门的转轴,是门开合的枢纽。王弼说:“枢机,制动之主”,阐释枢机具有制动、控制的作用。张志聪言:“开合者,如户之扉;枢者,扉之转牡也……开主外出,阖主内入,枢主外内之间”,说明人体气血内外之流通、邪气内外之出入均与枢机密切相关。

《素问·阴阳离合论篇》载:“三阳之离合也,太阳为开,阳明为合,少阳为枢……三阴之离合也,太阴为开,厥阴为阖,少阴为枢。”少阳为三阳之枢,居人体半表半里之间。从经络、脏腑而言,少阳当含手少阳三焦经与足少阳胆经两经、三焦及胆两腑。脏腑经络表里相联,相互络属,共主少阳之能。因“胆附于肝”(《素问·举痛论篇》)且胆汁乃“肝之余气,溢附于胆,聚而成精”,肝胆互为表里,五行同属于木,共主春升之气;三焦为“决渎之官”“元气之别使”,是气与津液运行的重要通道,故少阳枢机功能应在肝胆三焦的共同作用下完成。

少阴为三阴之枢,少阴当含手少阴心经、足少阴肾经及心肾两脏。肝体阴用阳连心肾,肝肾乙癸同源,肝血肾阴互生;肝主疏泄,木性条达,肝行肾水,肾水能随肝升之性上济于心;肝藏血,心主血,肝木心火五行相生,肝之体用正常使少阴之枢运转畅通从而心肾相交,水火既济,阴阳平衡。正如《读医随笔》言:“肝者,贯阴阳,统气血,握升降之枢。”

肝胆相表里,为开阖之枢。枢机通利则气血津精升降出入由然无碍,气滞、血瘀、湿阻、痰凝之邪浊不易由生;枢机不利则卫气营血不能调达、输布、运行,而邪浊蕴生,病证乃出。究其枢机不利之因不外乎以下五点:(1)邪侵:外邪袭表,进而里传,使少阳枢机不利;(2)气郁:肝喜调达而恶抑郁。忧思恼怒,情志不遂,使肝气郁结,气机阻滞而阴阳枢机不利,此李东垣所谓“肝郁而力不得舒”;(3)肝虚:若肝之气血阴阳单一或合并不足,肝气无力而舒,也使阴阳枢机不利,此李东垣所谓“肝虚而力不能舒”;(4)血瘀:肝主藏血,肝气郁滞,血行不畅或跌扑损伤,均可成瘀而致阴阳枢机不利;(5)痰阻:气结痰凝,痰气互阻也可使阴阳枢机不利。

由上可见,枢机不利的形成直接或间接均与肝胆密切相关,故调理肝胆、畅达枢机不仅能和解表里,更可和调气血,助阳气之生发,协阴血之藏调,使邪浊外出或自化,这也许是自张仲景以来历代医家治外感内伤多用小柴胡汤[7]、四逆散[8]组方的原因之一。

2.5 调和脏腑:肝与他脏总相关,主次同调脏和安

程杏轩《医述》引《冯氏锦囊》语:“肝者,干也,其性多动而少静,好干犯他脏者也。”由于肝脏自身特点,即肝气易郁,肝火易炎,肝血易亏,肝阴易耗,肝阳易亢,肝风易动。且肝胆相表里,加之足厥阴肝经在体分布曲折、线长,络属部位广,肝木一旦自身受邪,常可出现广泛病证,遍及全身。秦老在《谦斋医学讲稿》中曾列举肝虚、肝气、肝火、肝热、肝阳、肝风、肝寒、肝郁、肝厥、肝实、肝积、肝着及肝咳、肝胀、肝水、肝痹、肝疟等十七种病名,加之肝病虚实寒热,兼夹互化,急缓有别,对人体各脏腑的影响各异,临床病证纷繁。更由于藏象学说五行生克关系,肝病影响他脏为患,或他脏先病后再导致肝脏病变,更何其之多。再由于气血病机、风火痰湿病机、张仲景六经病机,都与肝有密切关系,临床病证也非常广泛,可以说心、肺、肝、胆、胰、脾、肾、胃、肠、脑、膀胱各脏器,内、外、妇、儿、眼、耳、鼻、喉含西医心脑血管、呼吸、消化、泌尿、生殖、内分泌、神经、精神、变态反应、免疫各科疾病皆与肝有密切关系。临床常见肝气犯胃、肝脾不和、肝胆不宁、肝肾阴虚、肝火犯肺等疾病,正是肝与他脏相关的体现。由于篇幅所限,不能一一列举。临床常用的调肝理肺、调肝理脾、舒肝和胃、培土抑木、滋水涵木等治法多多,联想发挥极为广泛[9]。因此,调和脏腑既有调和肝胆之意,更有调和肝与其他脏腑关系之意。通过调和脏腑,使气血痰湿食热寒诸邪不生,达到五脏安和之目的,从而通过调肝而治百病。

因此,王旭高《西溪书屋夜话录》云“肝气肝风与肝火,三者同出而异名,其中侮脾乘胃,冲心犯肺,挟寒挟痰,本虚标实,种种不同”,故“肝病最杂而治法最广”[10]。《读医随笔》言:“凡治暴疾、痼疾,皆以和肝之法参之。和肝者,伸其郁,开其结,或化其血,或疏痰,兼升兼降,肝和而三焦气化理矣,百病有不就理者乎。”总之,研究肝脏自病及肝与他脏相关影响而病的发生发展规律,并从中探索、掌握其治疗要点,能更好指导临床辨证论治,对提高疗效具有重大理论与现实意义。

3 思考与展望

“调肝五要”正是重视肝在人体中的重要性,结合肝的生理病理特点,与人体气机、气血、阴阳、枢机、脏象学说等理论相联系,也是在继承中医前辈论肝治肝经验基础上所做的探索性总结。“调肝五要”侧重点虽有不同,但总以恢复肝正常的生理功能为目的。其中调达气机助肝用,调畅气血体用通,调平阴阳除风火,调理枢机两相助,调和脏腑共协安,方向确定任择选。

“调肝五要”是调肝过程中需要特别关注的五个方面,也是调肝要达到的目的与要点。每一点可以通过具体治法单独完成,也可几点结合互补。“调肝五要”不同于具体调肝之法,调肝之法如养肝、清肝、平肝、柔肝、疏肝等,是为达目的而选用的方法,两者可视为要点为纲、治法为目、纲目分明、纲举目张,便于服务于临床。

中医学源远流长,中医对肝的探索仍在路上,任重道远,希望后学同道重视中医基础理论,博采众长,为弘扬中医学术尽心尽责。临床上,细思考,详辨证,若需从肝论治,要既能抓住调肝的要点,又能选择适宜调肝治法,愿与大家为调肝论的进一步完善发展共同努力前行。