基于科学网和CiteSpace近10年脊髓损伤生物支架治疗的文献计量和可视化分析

郭 栋,杨于冰,贺西京

(西安交通大学第二附属医院骨科,西安 710004;*通讯作者,E-mail:xijing_h@vip.tom.com)

脊髓损伤(spinal cord injury, SCI)是一种高致残性的疾病,直接影响患者的生活质量[1]。由于脊髓损伤后损伤区的抑制微环境会影响神经元的修复和再生,因此组织工程策略受到了极大关注。细胞移植可以促进支架整合和提高损伤神经再生潜能。对于脊髓损伤,生物支架可以为细胞递送基质,桥接脊髓病变腔,在结构和化学上支持轴突再生,并刺激宿主组织再生,以改善患者生活质量[2]。作为生物支架的一种,水凝胶的物理特性可以较好地模拟中枢神经系统的结构,共同支持和指导轴突再生[3]。另外,开发混合基质及运用先进的生物3D打印技术也是脊髓损伤修复的一种方法,可以综合不同材料的特性和运用个性化的前沿技术,从而促进脊髓损伤的修复,在国内外已发表了大量的相关研究文献[4-8]。本文通过对高质量文献的分析进而揭示高分子生物支架在脊髓损伤领域的研究方向。

自2010年以来,在该领域出现了许多研究,对相关文献的文献计量分析是必要和有意义的[9]。因此本文对科学网(Web of Science,WoS)中的核心合集进行可视化分析,首先通过对作者、机构和国家之间的合作关系,同时对参考文献、作者和期刊进行了共被引情况进行分析,以明确该领域的研究基础,进一步对作者、被引文献和关键词进行聚类分析,并对关键词的突现分析获得该研究领域的前沿知识和研究趋势,为在该领域的研究提供借鉴。

1 资料和方法

1.1 数据采集和处理

2021年12月5日,在WoS核心合集(SCI-EXPANDED,CPCI-S,CCR-EXPANDED和IC)中检索与“脊髓损伤中生物支架的应用”相关的文章。检索公式为(TS=["spinal cord injur*"])and(TS=["scaffold" or "hydrogel" or "biological scaffold"])。检索期设定为2010年至2021年,共检索出文献1 084篇,剔除社论材料、信函和撤回的出版物等文献9篇,共纳入文献1 075篇。文件类型包括论著、综述、会议摘要和会议论文。

1.2 主要研究方法与观察指标

首先,基于WoS的文献分析了解有关年发文量、作者、期刊、机构、国家/地区和资助基金的一般信息。然后,使用CiteSpace软件(5.8.R1)研究作者、机构和国家之间的合作关系。第三,对参考文献、作者和期刊进行共被引情况分析,明确该领域的研究基础。第四,通过对作者、被引文献和关键词进行聚类分析和对关键词的突现分析获得研究热点、前沿知识和研究趋势。

2 结果

2.1 文献量与资金来源

2010—2021年度脊髓损伤中生物支架的应用这一研究领域总体的发文趋势见图1。2010年,有54篇文章发表,近10年发文量呈上升趋势,从2018年开始超过100篇。2020年,达到了142篇文章的峰值,2021年略有下降至116篇。目前关于生物支架应用于脊髓损伤的研究处于较好的发展阶段,具有良好的研究前景。

图1 生物支架在治疗脊髓损伤中研究应用的年度发文量趋势Figure 1 Annual number of publications on the application of biological scaffold in the treatment of spinal cord injury

总共有1 329个资金来源支持了该领域的研究。前十大资金来源见表1,中国国家自然科学基金、美国国立卫生研究院、美国卫生与公众服务部是前三大资金来源。

表1 支持生物支架在治疗脊髓损伤中研究应用的十大资金来源Table 1 Ten funding sources supporting the studies on application of biological scaffold in the treatment of spinal cord injury

2.2 作者共现分析

2.2.1 合作网络分析 共有4 827位作者被纳入,频次前10位的是Dai JW(44)、Xiao ZF(40)、Zhao YN(36)、Molly S Shoichet(36)、Chen B(31)、Li X(24)、Zeng YS(21)、Filippo Rossi(20)、Zhang S(17)和Zeng X(16)。影响力相对较高的作者为Dai JW,其研究的主要内容是脊髓损伤微环境的动态病理生理变化、用于脊髓损伤修复的生物材料、脊髓结构和功能恢复策略、实验动物模型、再生机制以及脊髓损伤修复的临床研究[10-17]。Dai JW与Xiao ZF、Zhao YN、Chen B、Li X和Han SF等建立合作关系。Zhao YN为Dai JW与Xiao ZF两个团队间合作的桥梁,其在该领域主要研究内容为治疗脊髓损伤和心肌梗死的功能性生物材料,同时还包括靶向递送和响应式释放用于组织再生的药物[18-20]。

2.2.2 作者共被引分析 共被引的概念被用作衡量文献之间关系程度的研究方法。作者共被引分析的可视化图谱见图2,排名前10位的共被引频次和中心度见表2。共引的概念是用作衡量文献之间关系程度的研究方法。Basso DM(204)的研究主要集中在脊髓损伤后的行为学评估及相关生物学标志物等[21-23],其在1995年发表的一篇文章被引频次达到了1 371次。Lu P(171)主要研究用于细胞移植治疗脊髓损伤的高分子材料和基因在脊髓损伤修复中的作用机制,其分别在2012年,2019年和2020年于Cell[24],NatureMedicine[8]和Nature[25]发表了重要研究成果。Lu P将3D仿生支架创新性地应用于修复脊髓损伤,提供了一种通过精准医疗增强中枢神经系统再生的方法[8]。同时在最近的一项研究中证明亨廷顿基因(Htt)是再生转录组的中心枢纽,Htt的缺失明显减弱了再生,这表明Htt在损伤后的神经可塑性中起着关键作用[25]。

表2 被引频次最多和中心度排名前10的作者Table 2 Top 10 authors with highest frequency and centrality

2.2.3 作者聚类分析 将4 827个作者聚合共得到10个聚类群标签(见图3)。在这些作者中,其研究方向主要集中于临床前评估、生物工程、生物分子递送、自组装多肽纳米纤维和自组装多肽支架的研究。

图3 作者共被引分析聚类图Figure 3 Clustering diagram of author co-citation analysis

2.3 国家/机构共现分析

国家及机构合作关系图谱见图4和图5。共1 329个国家/机构被纳入,通过分析获得频次前五的国家是中国(395)、美国(326)、加拿大(81)、韩国(55)和意大利(54)。中介中心性前五的国家是美国(0.52)、英国(0.32)、德国(0.22)、法国(0.22)和中国(0.20)。频次前五的机构是中国科学院(63)、多伦多大学(56)、中山大学(50)、南通大学(29)和德黑兰大学(29)。中心度前五的机构是多伦多大学(0.20)、约翰霍普金斯大学(0.19)、中国科学院(0.15)、剑桥大学(0.12)和清华大学(0.11)。

图4 机构合作网络分析可视化图谱Figure 4 Visual graph of institution cooperation network analysis

图5 国家合作网络分析可视化图谱Figure 5 Visual map of national cooperation network analysis

来自中国和美国大学的研究机构影响力较高,在该领域的研究中以中国最多,其次为美国、加拿大、韩国、意大利等国家。来自中国的中国科学院与美国、加拿大等国家的合作较多,其研究内容包括对药物递送及细胞递送对脊髓损伤后运动功能恢复的影响,损伤相关分子模式和免疫细胞激活等分子机制对脊髓损伤的影响及其相关生物支架的研究与制备等[26,27]。同时,中国科学院与苏州大学等研究机构合作较多,其研究领域集中于在负载药物或者细胞的生物支架在脊髓损伤后促进血管化和抑制炎症反应对其功能恢复的影响[28-30]。

2.4 期刊共现分析

从2010年到2021年,共有361种期刊发表相关的研究文献,期刊共被引的可视化图谱见图6,被引频次和中心度最高的前10种期刊见表3和表4。发文量最高的10种期刊发表的文献约占文献的30.0%。频次最高前五是Biomaterials(82)、JournalofBiomedicalMaterialsResearchPartA(48)、ActaBiomaterialiA(36)、NeuralRegenerationResearch(34)和TissueEngineeringPartA(24)。期刊类型主要为材料类期刊,Biomaterials是收录该研究领域文章最多的期刊,处于JCR一区,2020年影响因子12.479,同时该刊也是被引文献来源最多的期刊,具有一定的影响力。被引文献集中来源于Biomaterials(911),ExperimentalNeurology(638),JournalofNeurotrauma(583),JournalofNeuroscience(583)和ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesoftheUnitedStatesofAmerica(577)。此外,引用来自Nature、Science等的文章较多,分别为404和430次。

图6 期刊共被引分析可视化图谱Figure 6 Visual map of co-citation analysis of journals

表3 被引频次最多最高的十大期刊Table 3 Top 10 journals with the highest citation frequency

表4 被引中心度最高的十大期刊Table 4 Top 10 journals with the highest citation centrality

2.5 文献分析

2.5.1 共被引分析 共被引分析的可视化图谱见图7,共被引次数最多的前10篇文献见表5。研究内容主要集中在生物打印技术构建复杂的三维仿生脊髓微结构,水凝胶局部递送轴突特异性生长因子对脊髓损伤星形胶质细胞作用的影响,神经祖细胞和神经干细胞等在水凝胶中的三维培养及分化和可注射水凝胶递送细胞对脊髓损伤功能恢复的影响等[8,25,27,31,32]。

表5 共被引次数最多的前10篇文献Table 5 Top 10 references with most co-citation counts

图7 文献共被引分析可视化图谱Figure 7 Visual map of literature co-citation analysis

2.5.2 聚类分析 对目标文献进行聚类分析,结果见图8。在这些文献中,其研究方向主要集中于脊髓全横断,亚急性模型,神经网络,轴突生长,纤维蛋白纳米纤维水凝胶,急性脊髓损伤修复等研究。

图8 文献共被引分析聚类图Figure 8 Cluster diagram of literature co-citation analysis

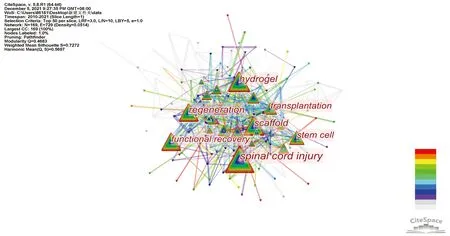

2.6 关键词共现分析

2.6.1 共词分析 频次最高前五的关键词是脊髓损伤(spinal cord injury)、支架(scaffold)、再生(rege-neration)、水凝胶(hydrogel)和功能恢复(functional recovery)。中心度前五的是施万细胞(Schwann cell)、药物递送(drug delivery)、分化(differentiation)、缓释(controlled release)和生物材料(biomaterial)。频次及中心度排名前十的关键词见表6,关键词的共词分析网络见图9。热点关键词为脊髓损伤、支架、再生、水凝胶、功能恢复。

表6 出现频次最多和中心度最高的10个关键词Table 6 Top 10 keywords with highest frequency and centrality

图9 关键词的共词分析网络图Figure 9 Co-word analysis network graph of keywords

2.6.2 聚类分析 对WoS数据库所筛文献的关键词进行聚类分析,结果见图10。在这些关键词中,主要集中于影响功能恢复的因素(如空腔形成),生物支架的材料与技术(如纤维蛋白纳米水凝胶支架、可注射明胶、F127)等研究。

图10 关键词的共词分析聚类图Figure 10 Co-word analysis cluster diagram of keywords

2.6.3 突现分析 通过对关键词进行突现分析来显示研究热点与动态前沿,结果见图11。对近10年生物支架在治疗脊髓损伤上应用的关键词进行突现分析,得到10个突现词(见表6)。生物相容性(biocompatibility),引导通道(guidance channel)是2010年突现的研究热点,持续到2013年。说明这一时期的研究多集中在制备良好生物相容性的生物支架。间充质干细胞(marrow stromal cell),祖细胞(progenitor cell)是2012年突现的研究热点,持续到2016年。说明这一时期开始关注不同细胞在脊髓损伤修复过程中的作用。促进功能恢复是2014年突现的研究热点,持续到2017年,与此同时,胶质瘢痕(glial scar)在2016年开始成为研究者关注的焦点。最引人注意的是在2018年,包括轴突再生(axon regeneration),胶质瘢痕,大脑,细胞存活,胶原支架和功能恢复在内的多个关键词同时成为热点,这说明在脊髓损伤修复过程中的多元影响,促进细胞存活的生物支架可以使细胞能够在局部持续发挥作用,促进轴突再生和抑制胶质瘢痕形成,而最终的目的是感觉和运动功能的恢复。近两年,轴突再生持续成为研究者的研究重点。预测未来的发展趋势是通过制备具有良好生物相容性、符合脊髓生理环境、有利于轴突生长和细胞生存的微环境的复合生物支架,从而促进脊髓损伤后的功能恢复[2]。

图11 突现最强的10个关键词Figure 11 Top 10 keywords with the strongest bursts

3 讨论

本文首次通过对近10年生物支架在脊髓损伤(spinal cord injury, SCI)应用的相关文献进行分析。研究发现,生物支架用于治疗SCI的研究从2010年至2021年文献量总体呈上升趋势,发文量从最低的46篇上升至142篇。在过去的10年里,发文数量不断增加。Biomaterials是刊文量最多,同时也是被引频次最多的期刊。Dai JW是在该领域发文数最多的作者,在近10年里有46篇文章发表。Basso DM是该领域最有影响力的作者,他所研究的脊髓损伤后行为学评估被众多研究者所认可。发文数最多的国家和机构分别是中国和中国科学院。来自中国、美国、加拿大和德国的研究人员和机构是核心研究力量,与其他国家和机构有着广泛而密切的合作。

本研究显示,在生物支架应用于SCI的研究中影响力相对较高的作者为Dai JW,其在该领域研究的主要内容是脊髓损伤微环境的动态病理生理变化、脊髓损伤修复的生物材料、脊髓结构和功能恢复策略、实验动物模型、再生机制以及脊髓损伤修复的临床研究,由此说明组织工程生物支架在脊髓损伤上的应用具有比较成熟,从动物实验到临床研究已经取得了令人欣喜的成果。中国和美国在发文量和资助机构数量均位于前两名,这说明来自国内外的研究机构在这一创新性的领域中合作密切。但是在被引频次的研究显示具有影响力的作者分别是Basso DM和Lu P。Lu P主要研究神经干细胞、轴突生长和重建神经网络[40,41]。Basso DM的主要研究方向是关于脊髓损伤后神经肌肉恢复的行为学研究。而运动功能的评估是判断脊髓损伤治疗是否有效的重要途径[42]。在生物支架用于脊髓损伤的研究中大多涉及运动功能的评估,而这正是他的研究被广泛引用的原因。但是Basso DM在组织工程领域并没有过多的研究,同时也没有与中国团队的合作。这说明来自于中国和外国的顶级机构和顶级作者之间的合作似乎还不够。在未来可以进一步推动国内外顶级研究团队的进一步合作。

脊髓损伤是一种永久性、高致残性的疾病。在早期,局部炎症反应对于限制急性损伤的程度至关重要。然而,在此急性期之后,过度的炎症反应会阻碍轴突再生、新的神经元生长和再髓鞘化,导致严重的神经功能障碍。因此,许多治疗方法被提出逆转脊髓损伤后的不同病理生理过程[38]。在近些年的研究热点方面,出现最多的关键词是脊髓损伤、支架、再生、水凝胶和功能恢复。在此可以看出生物支架在脊髓损伤后功能恢复的重要性和促进神经再生的潜力。生物支架为神经再生提供可调节的生理微环境,同时可以为损伤局部提供细胞递送、药物递送和其他生物活性分子递送。构建合适的促神经生长药物递送系统与细胞移植相结合,从而改善脊髓损伤中的治疗效果具有一定的应用前景[39]。此外,最有影响力的文章是来自于的Assinck等[32]的“Cell transplantation therapy for spinal cord injury”,Anderson等[31]的“Astrocyte scar formation aids central nervous system axon regeneration”和Koffler等[8]的“Biomimetic 3D-printed scaffolds for spinal cord injury repair”,这3篇文章分别来源于NatureNeuroscience,Nature和NatureMedcine。这一发现意味着国际顶尖的科学家在该领域已经有了比较可靠的研究基础,如生物打印技术构建复杂的三维仿生脊髓微结构,神经祖细胞和神经干细胞等在水凝胶中的三维培养及分化和可注射水凝胶递送细胞对脊髓损伤功能恢复的影响等。结合突现词分析可以分析出生物支架发展的3个阶段,首先以往的研究多集中于制备良好生物相容性的生物支架和探究不同细胞在脊髓损伤修复过程中的作用。随着在生物支架领域的不断研究,从促进轴突再生,抑制胶质瘢痕和细胞存活等多维度促进脊髓损伤后的功能恢复被研究者所关注。在近些年,为了模拟脊髓本身的复杂结构,尤其是其白质和灰质具有不同的神经元密度和分布,生物3D打印在这方面具有显著的潜力,目前也有了一定的研究基础,如Koffler等[8]将神经祖细胞与3D生物打印支架支相结合在大鼠完全脊髓损伤模型中观察到轴突的再生和功能的改善。同时,传统的植入式水凝胶支架的问题在于它们可能不能精确地适合不规则的病变部位,微尺度连续投影打印方法已经被证明可以解决这一问题,这意味着制造的支架将是个性化的支架,完全适应患者的病变[8,43]。也有研究表明,电刺激可以引导轴突定向延伸,从而促进神经再生,这意味着进一步的研究工作可以在水凝胶中使用导电聚合物[44-46]。而导电聚合物在生物3D打印领域还没有被进一步研究。此外,构建合适的促神经生长药物递送系统与细胞移植相结合,从而改善脊髓损伤中的治疗效果也有一定的前景[34]。总的来说,这可能预示着未来的研究方向是通过制备具有良好生物相容性、符合脊髓生理环境、有利于轴突生长和细胞生存的微环境的定制化复合生物支架来实现精准医疗,从而促进脊髓损伤后的功能恢复。

通过对以上内容分析,可以了解该领域目前的整体研究情况,但是也具有一定的局限性。首先,未被WoS核心数据库收录的文献没有被纳入研究。此外,尽管搜索文献的标准定义了研究的主题,但我们不能保证每个文件都与该主题完全相符。但是,我们认为,这项研究可以反应该领域的总体情况和总体趋势,可以为国内外学者在该领域的研究提供参考。