“孤岛”上的《剧场艺术》:一种戏剧演出的“教科书”

袁联波

在物质比较匮乏、文化相对贫瘠、知识尚欠均衡的民国时期,一份好的期刊可能会对某项事业产生重要的促进作用。1938年11月在上海创刊的《剧场艺术》即是这样一份刊物。尽管自文明戏开始,到1930年代中后期,中国话剧也产生了一批优秀演员,如欧阳予倩、袁牧之、赵丹、金山等;但是由于缺乏系统而科学的理论指导,话剧表导演发展缓慢且具有很大的不稳定性。对此,夏衍曾于1939年指出:“在选定上演剧目的时候,演出和演技的因素是很少放置在考虑的问题之内的,百分之八十以上的希望,寄托在剧本的身上”,这是“阻碍中国话剧进步的最主要的因素”。1930年代中后期,在章泯等人主持下,上海业余剧人协会演出了《娜拉》《钦差大臣》《大雷雨》等剧,以斯坦尼斯拉夫斯基(下文简称“斯坦尼”)演剧体系对中国话剧表导演艺术进行了富有成效的探索。章泯、葛一虹主编的《新演剧》(创刊于1937年6月)上发表了数篇斯坦尼理论体系的翻译文章。但是由于紧接着的全面抗战,章泯等人的左翼立场促使其逐步偏重于刊载戏剧运动类文章,而演剧理论文章逐渐减少,且很快即行停刊。继《新演剧》之后,《剧场艺术》扛起了演剧艺术理论指导事业,且持续时间更长,开展得更为系统。

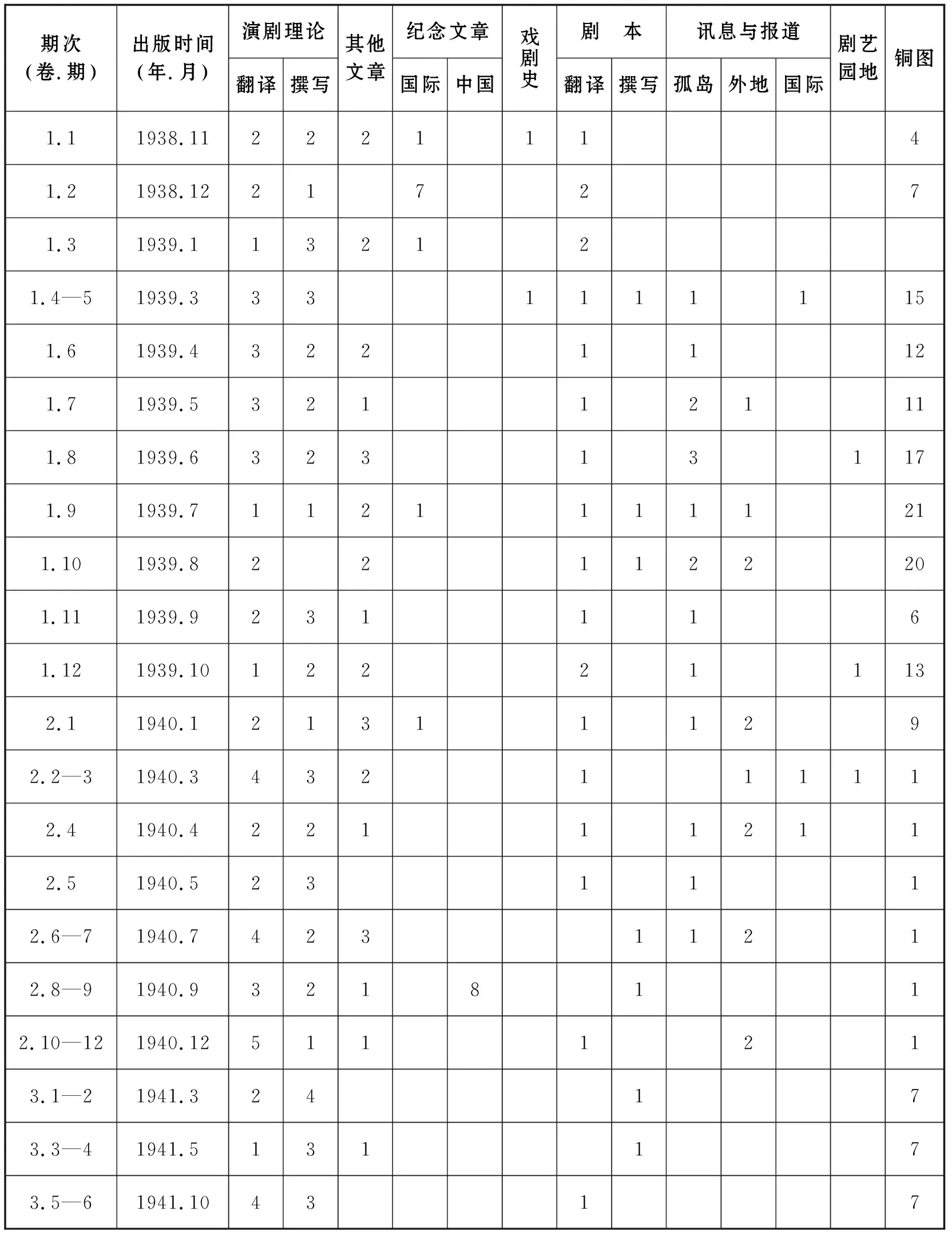

《剧场艺术》创刊时间恰值上海沦为孤岛后一年,停刊于太平洋战争前夕。《剧场艺术》为月刊,编辑人为松青,共出版了3卷6期,合期出版8次,计有21册。该刊的核心栏目为“演剧理论”,不仅翻译介绍国际上著名导演与演员的演剧理论和方法,而且发表国内著名戏剧家的演剧理论,在当时戏剧表导演理论尚十分欠缺的中国产生了重要影响。国立剧专第三届学生刘厚生曾回忆道,那时“关于导演艺术和技术的理论著作,实在是凤毛麟角,几近空白。连斯坦尼斯拉夫斯基的著作也不过刚有一些简单的介绍,影响并不很大。正是在这种干枯的情况下,我们看到在上海《剧场艺术》杂志上连载的张骏祥同志关于导演基本技术的论文……那时多少青年戏剧工作者如饥似渴地争相传阅这本在重庆、江安都极为珍贵的《剧场艺术》”。在30年后纪念张骏祥的文章中,他还意犹未尽地说道:“骏祥师最主要的理论著作是《导演术基础》。这部书的部分章节在他刚回国的1940年前后就曾在上海发表,不久又传到后方,立刻以其新颖的艺术思想和艺术方法引起戏剧界极大注意。”如同刘厚生所说,《剧场艺术》对推动当时中国的话剧表导演艺术发挥了较大作用。

一

《剧场艺术》并未如一般期刊那样,发表创刊词或办刊宣言,仅在首期“编后”中表示,要为戏剧界“在剧艺的修养方面尽一些菲薄之力;在内容方面,目前暂定稍偏重于国外剧艺的介绍,及剧本的创作与翻译”。该刊稿源丰富,使其能够主要围绕“演什么”与“如何演”等方面编稿。围绕“演什么”,该刊共计发表了独幕剧18出,其中翻译(含改译)13出,编撰5出(含于伶撰写的作为《夜上海》序幕的《何处桃源》;除1出改良京剧《陆文龙》外,其余均为话剧);发表多幕剧3部,包括翻译五幕喜剧《闺怨》(分幕连载5期),吴祖光四幕历史剧《正气歌》(连载2期),朱端钧翻译的四幕讽刺喜剧《2×2=5》,因故仅发表了一幕。《剧场艺术》发表的剧本注重可“上演性”,许多剧本甫一刊发,即行上演。据表1显示,该刊坚持刊载剧本,每期至少发表1个独幕剧或多幕剧的一幕,基本实现了拟定目标。该刊发表的某些剧本,如由柴霍夫(即契诃夫)小说改编的滑稽剧《佳偶天成》(第1卷第9期),还附载有导演说明,以图对于经验不足的演出者提供某种助益。

《剧场艺术》栏目设置及各期文章发表情况统计表(表1)

如果说《剧场艺术》上发表的剧本,对于当时剧坛严重的剧本荒有些许缓解,却无法产生明显效果的话;那么该刊围绕“如何演”问题发表的表导演论文,则从理论和方法上对于当时演剧艺术起到了较为重要的指导作用,对于那些青年戏剧人尤为如此。从表2可以看出,苏联戏剧家,尤其是斯坦尼的理论为重点介绍对象。该刊分六次翻译介绍了其《我的艺术生活》第一章(叔懋译);分十一次译介了其《演员自我修养》前五章;分三次译介了其《剧艺手记》。遗憾的是,该刊仅译介了《演员自我修养》(第一部)近三分之一的内容,而对戏剧表演的“肌肉松弛”“情绪记忆”“心理生活动力”“贯穿动作”等重要内容尚未及译介。《剧场艺术》不惜篇幅地翻译介绍斯坦尼及其理论,第1卷第2期几乎成了斯坦尼的专辑。该刊后又陆续推出了丹钦科、契诃夫、高尔基、托尔斯泰等人的纪念文章。斯坦尼现实主义演剧体系对接下来中国话剧演剧艺术的深刻影响,由此似已可见一斑。

《剧场艺术》也注重演剧理论与方法译介的多元化,不仅介绍了梅耶荷德演出的特点,以及泰洛夫的舞台装置研究;而且逐步介绍了英、法、德等国戏剧家的表导演理论、方法和经验,其中包括亨利·欧文、B·C·Coquelin、乔治·亚里斯等人的表演方法与经验,莱因哈特、麦克林蒂克等人的导演方法。他们都是本国著名的,乃至享誉世界的戏剧艺术家,其舞台实践方法和经验,较之于纯理论,对于青年戏剧人而言,似乎更具指导意义。因而此类文章亦深受读者欢迎。这些演剧理论与方法的译介,丰富了刊物的演剧理论内容,为当时中国话剧界提供了可资借鉴的多元丰富的演剧思想和方法。

《剧场艺术》演剧理论方面文章发表情况统计表(表2)

二

通过二三十年的积淀,在学习研究西方演剧理论基础上,中国话剧界出现了一批兼具深刻理论素养与丰富实践经验的演剧理论家。据表2显示,除“稍偏重于国外剧艺的介绍”之外,《剧场艺术》也注重发表中国戏剧家的演剧理论。按刊载论文多寡,主要包括顾仲彝、吴仞之、张骏祥、石叔明、张庚等人的研究成果。石叔明的《巡回演剧的布景》(第1卷第11期)、《战时农村演剧的照明》(第2卷第5期)等文主要探讨了流动演剧的布景、照明、化装等。这些文章具有丰富的经验性和很强的技术性,对天幕、面幕、景幕的色彩、尺寸及制作方法,门与窗的制作法,以及其装置方法等都有详细描述,并附有若干示范性图片,对抗战期间的流动演剧具有可操作的现实指导意义。而当时顾仲彝、吴仞之在孤岛,张骏祥在大后方,张庚在延安,他们的论文更多地联系所在地区的舞台实践与戏剧经验,体现了当时中国三种政治环境下演剧研究的理论视野,既清晰地反映出各地演剧理论研究的最新进展,也使其能相互了解与学习借鉴。

在《剧场艺术》上,顾仲彝的长文《导演术概论》,探讨了节拍、匀称、均衡、和谐、优雅等戏剧上演原则;并撰文就舞台动作等问题展开了深入研究。吴仞之的长文《舞台光》结合光学理论,系统探讨了舞台光的作用、灯光与演区、灯光与景、灯光与色彩、灯光用具、灯光管理等问题,具有重要的参考价值。对其《舞台与四次元空间》(第3卷第5—6期)一文,编者特意指出,这“在中国讨论戏剧文章中是接触到这个问题,希望读者不要忽略它”。在《闺怨导演商榷》(第3卷第1—2期)一文中,吴仞之从场面分析、高潮设置等方面详细地阐述了其导演《闺怨》(前几期连载的多幕剧)的思路与方法,对于初学者不无助益。依托于上海良好的戏剧基础、剧场条件及丰富的实践活动,顾仲彝、吴仞之等在该刊上多偏重于探讨导演及灯光设计等舞台实践问题。

张骏祥同上海戏剧界关系密切,他在《剧场艺术》上连载了“导演的基本技术”系列论文,从画面、绘意、动作、节奏及布景设计等方面,对话剧导演技术进行了深入研究。这些论文的部分内容,他在国立剧专教学期间已做讲解。论文发表前后,他在江安和重庆导演了曹禺、李健吾等人的戏剧。这些戏剧作品在其论文中多有体现。张骏祥曾于1946年说道:“我从去年此时到沪起,即和佐临、健吾商量进行,但是朋友分别六七年,彼此的看法想法都未必一致,他们的言论根据是上海沦陷期中的话剧,我的是重庆情形,而今日上海既非沦陷八年中的上海,亦非抗战中的重庆。”抗战期间大后方与“孤岛”的话剧艺术,在不同的环境下发展,逐渐显示出某种差异性。在美留学期间,张骏祥广泛涉猎了导演、舞台装置、灯光布景等领域,对西方戏剧极为熟悉。但是在其论文中,他尽可能地联系中国舞台实际,尤其是他更为熟悉的大后方戏剧舞台。在“导演的基本技术”系列论文中,他常结合在大后方导演过的《蜕变》《以身作则》及其创作的《小城故事》等剧展开讨论。

张庚在《各种艺术在戏剧中的综合》(第1卷第8期)中,结合汉斯列、泰洛夫等人的理论,研究了文学在戏剧中的地位,造型艺术与音乐如何参与戏剧创造等问题。他指出:“一直到现在为止,对于各种艺术要素在戏剧艺术中所占的地位,老是发生着争论。”张庚当时担任延安鲁迅艺术学院戏剧系主任,既熟悉西方戏剧理论,又能敏锐地体察陕甘宁等边区的戏剧发展情形。其时边区戏剧人已逐步开始注意旧形式的改造,以及话剧与民间表演形式的某种融合的可能等问题。从这个意义上讲,该文似已非一般性地讨论戏剧艺术的综合性,为延安日后在多种艺术形式融合中生成新的戏剧样式提供了某种理论准备。张庚在《舞台美术的机能》(第2卷第2—3期)中,结合阿庇亚、戈登·克雷、泰洛夫等人的舞台美术观念,研究了舞台美术与表演之间的关系及艺术完整性问题。两篇论文中,张庚主要围绕一个问题展开,即戏剧元素的融合及艺术性统一的问题。事实上,对于当时习惯于“游击作风”的边区戏剧而言,这些问题是较为突出的。到1940年后,经过一年多的积累,为发展提高之需要,延安“鲁艺”戏剧系已准备由短训式教学向正规化和专业化“改制”。张庚正是在此背景下撰写这些论文的。

《剧场艺术》所载大后方、孤岛与延安等地戏剧家的论文,各具理论视野,或探讨所在地区话剧发展中涉及的重要问题(张庚等),或结合自身舞台视野研究话剧演剧艺术(顾仲彝、吴仞之、张骏祥等)。这些论文既有利于当时各地演剧理论与经验的交流,也一定程度地折射出各地演剧艺术的某种特征,为现代戏剧史研究提供了一个可贵的观察视角。还值得一提的是,他们在广泛引述并分析西方戏剧理论的时候,最终都会回到当时中国的话剧舞台上来。张骏祥在探讨“导演基本技术”之“绘意”时,认为“导演不仅依靠台辞解释剧情,他也依赖演员的动作和位置”。在他看来,导演的解释可分为对视觉与听觉的解释,而“视觉解释的技术之中的第一步是绘意”。在理论探讨过程中,他结合《小城故事》《女子公寓》等剧进行了细致分析,并对中国的戏剧人提出了“三个严重的警告”。论文问题探讨的指向性十分明确。

三

据统计,抗战期间中国出版的话剧类期刊大致有六七十种。其中包括中华全国戏剧界抗敌协会于1938年5月创办的《戏剧新闻》、田汉和洪深等人于1937年11月创办的《抗战戏剧》等。除协会机关刊物和著名戏剧人创办的刊物之外,大多为各省地戏剧机构或各剧社创办的刊物,如浙江省的《东南戏剧》及福建省抗敌剧团创办的《抗敌戏剧》等。这些话剧期刊大多以介绍抗战戏剧运动及发表剧本创作为主;集中讨论抗战剧运中出现的各种新旧问题及其解决办法,引导抗战戏剧向积极健康方向发展。田汉等人在其主编的《抗战戏剧》“创刊词”中,提出其“重要的内容”主要包括:“一,研讨抗战时期戏剧运动的理论与实践。二,综合抗战期中救亡演剧运动的经验与教训。三,推进有抗战意义的剧本的创作。四,报道抗战期中全国各地救亡演剧运动的动向”等。

应当说,《抗战戏剧》的栏目设置及刊发内容在当时话剧期刊中具有相当的代表性,这是由抗战救亡的时代主题决定的。当然,这些话剧期刊在栏目设置上也是有区别的。一般来说,全国性协会与著名戏剧家创办的刊物,更注重全国剧运的发展情况,且常常邀约戏剧家以座谈会等方式集中讨论戏剧发展中的重要问题。如田汉主编的《戏剧春秋》第1卷第2、3期连续开辟了“戏剧的民族形式问题特辑”,茅盾、田汉、欧阳予倩、夏衍等人均以不同方式参加了讨论;第2卷第4期又开辟了“历史剧问题特辑”。而各省地的话剧刊物,相对而言则似乎更为注重本地戏剧的发展情况。由浙江省战时教育文化事业委员会中心剧团主办的《东南戏剧》,是以浙江为中心的“东南戏剧工作同人共有的园地”,同时因其主编是国立剧专首届毕业学生蔡极,余上沅、王家齐、汪德等剧专师生成了该刊的重要供稿人。事实上,正是这种全国性与省地性刊物相结合,才更立体完整地呈现出抗战戏剧发展的全貌。

除章泯等人在上海创办的《新演剧》之外,上海孤岛时期还存在一种某些方面与《剧场艺术》很相近的话剧期刊,即屈亢、柳木森主编的《戏剧杂志》。《戏剧杂志》创办于1938年9月,停刊于1941年9月,时间上大致与《剧场艺术》一致。在栏目设置上,《戏剧杂志》尽管也发表演剧理论与方法等方面的论文,但相对而言,似乎更为注重对戏剧运动的介绍。除比较关注文明戏之外,该刊较有特色的栏目是,对剧社的访谈以及对戏剧人成长过程的报道等。该刊在栏目设置上似缺乏某种稳定性,常在“戏剧运动”“剧本创作”“演剧理论”和“剧人生活”之间摇曳不定,刊物内容也似乎缺乏某种持续性和系统性。

纵观彼时的话剧期刊,《剧场艺术》当是其中最为独特的一种。其独特性主要在于: 首先,持续稳定地翻译介绍斯坦尼等演剧理论与方法,以及西方著名导演、演员的舞台经验等;并连续刊载张骏祥、顾仲彝等人在演剧方面的研究成果。当绝大部分话剧刊物注目于剧运而一定程度地忽略了演剧艺术之时,《剧场艺术》的这一盛举,对于青年戏剧人而言无疑是雪中送炭。更为难得的是,斯坦尼的《演员自我修养》、张骏祥的《导演的基本技术》、吴仞之的《舞台光》等均是持续连载,形成了较为完整系统的演剧理论与方法。其次,对孤岛、外省市及国际戏剧活动三种报道对象,《剧场艺术》采取了不同的叙述方式,以不同方式全方位地呈现出当时的戏剧图景。最后,该刊十分重视读者反馈意见,建立了较为完善的读者通道机制,充分了解并体现了读者的阅读期待,以更有效地推动现代话剧演剧艺术的发展。

如前所说,“如何演”是《剧场艺术》的重中之重。围绕表演、导演、灯光、布景、化装等演剧艺术,该刊发表了一系列论文。其中既有偏于理论的,如张庚的《各种艺术在戏剧中的综合》等;也有偏重于经验叙述的,如研究亨利·欧文、却而斯·劳顿等人表演经验的文章等;还有偏于技术指导的,如石叔明等人关于舞台布景的文章。更多的则是兼具理论性、经验性与技术性,斯坦尼、张骏祥、顾仲彝、吴仞之等人的论文多即如此。如张骏祥在讨论不易把握的舞台节奏问题时,并未引用某种高深理论,而是使用“节拍”“顿逗”等易于理解的语汇,结合其丰富的理论素养与舞台经验,探讨了戏剧舞台节奏的特征、功能,以及如何决定和把握戏剧的舞台节奏等;并指出了初习者需注意的“过渡场面”“对话与动作的加速度”等六大问题,以及练习节奏感的几个方法等。经验性与技术性,使这些文章既让读者更易于理解和接受,避免了因其理论性而过于晦涩难懂,又具有强烈的实践性和可操作性。

为更好地呈现舞台演出形态和指导演剧艺术,《剧场艺术》还配设了丰富的图片,其中许多是质地优良的铜图。该刊曾在第2卷第8—9期《编后》中指出,“最近孤岛上对于歌剧的尝试很见活跃,所以这里选刊三帧国际上有名歌剧的舞台装置照片,以供大家参考”。这句话道出了其配设铜图的真正目的,即配合并辅助国内的舞台实践。在征稿启事中,该刊特别提出对演剧图片和图案的征集。《剧场艺术》在配设铜图时,十分注重其主题性与系列性,如莫斯科艺术剧院的演出图片(第1卷第9期)、孤岛业余话剧界慈善演出图片(第1卷第10期)、托尔斯泰剧作演出图片(第2卷第11—12期合刊)等。图片的集中性展示,似乎更能让读者从中辨析与把握其舞台风格及特征。图片(尤其是铜图)能够清晰地呈现出舞台设计的样貌。尽管凝固静止的图片无法动态地展示演员表演的过程,却能抓住舞台上的布景设计、人物的服装等重要的形态特征,以及人物相互间、人物与布景装置间的空间结构关系,能抓住演出的重要场面、表演的重要瞬间、表演的姿态与表情等。通过铜图呈现,这些均清晰可见,能为读者提供某种启示和帮助。

尽管置身于战时“孤岛”,《剧场艺术》依然保持着上海一贯的开放性。该刊花费了一定篇幅报道孤岛、外省市及国际上的戏剧活动。抗战时期,交通多有不畅。《剧场艺术》力图通过刊载各地“讯息与报道”,让读者既可了解各地戏剧界的工作方向与实际情况,亦能从中得到启发并相互学习借鉴。该刊曾明确指出,“在物质条件非常贫乏的条件下,以各种不同的努力来克服当前的困难,勇敢地肩负和实践时代的任务”;“这种经验如能报告出来,可以给与其他剧团所”。这也当是该刊编辑在篇幅十分紧张的情况下,依然坚持刊载各地通讯的重要原因。

“孤岛戏剧浪花”栏目,按编年方式逐一叙述刊期时间内孤岛发生的各种戏剧事件。第1卷第4期至第8期,该栏目主要选取的是“最值得报告”的戏剧事件(叙述线索不十分明确)。第1卷第9期至第2卷第1期,主要按时间线索进行叙述;采取此种叙述方式,或许与这期间活动主体相对较多有关。此后几期则以剧社等活动主体为叙述线索,这期间叙述的活动主体相对集中。该栏目报道了当时上海剧艺社、中法剧艺社、中青剧社、中国旅行剧团、上海业余戏剧交谊社及各业余剧团的戏剧活动,较为完整地反映了1939—1941年间上海的戏剧活动情况,具有重要的史料价值。“远地来鸿”栏目则以事件或活动为主要线索,对外省市发生的重要戏剧事件进行报道,其中更多地集中于重庆、昆明、西安及闽浙等戏剧活动较为活跃的省市,以便各地相互了解和学习借鉴。对于那些主题性鲜明的外省市戏剧事件,《剧场艺术》则往往进行专题报道,如第2卷第2—3期(合刊)上发表了潘椾滌的《致苦斗在孤岛上的伙伴们——重庆剧运总报道》。“国际戏剧浪花”栏目则对国际上的重要戏剧事件进行某种主题性报道,主要集中于苏联,同时包括英、法、美等戏剧大国的重要戏剧家或剧院等。如第2卷第2—3期上,报道了1939—1940年之交莫斯科的主要演出剧目及其倾向等。此外,该栏目还特别关注国际戏剧界的某些新动向,如在政府支持下,苏联举办了“小演出”竞赛会。所谓“小演出”,是指“或是唱歌,或是讲故事,或是跳舞”等,各种“简单而便利,民众易于接受”的演出形式。对国际戏剧界的热点问题及新动向的跟踪与及时报道,对于彼时国内戏剧发展无疑具有某种启发意义。

对于“孤岛”戏剧活动,《剧场艺术》既未进行概括性叙述,亦未展开某种主观性批评;而是进行编年史式的叙述,重在客观记录。对于外省市的戏剧活动,则由作者对相关事件进行某种概括性地详细报道,既具有某种主题性,也贯穿着作者的观察视角与某种主观性认识。对国际性戏剧的主题性报道,则重在突出其倾向性与新动向;活动主体及事件的选择,渗透着编辑者的戏剧视野和独特眼光。以不同方式叙述三种报道对象,充分体现了该刊深刻的编辑思想。如果说前者强调的是全面客观的话,那么后两种则是有选择性地突出重点;如果说外省市戏剧的报道更多地重在经验交流的话,那么国际戏剧报道则包含着某种启发性或引导性的价值意义。通过对三种对象的报道,为读者构建出了彼时较为全面的戏剧图景,也为当下的戏剧研究提供了那一时期较为丰富的戏剧史料。

《剧场艺术》的影响不仅限于国内,而且已远及海外华人世界。该刊十分注重与读者间的互动。对于读者提出的问题,“读者园地”(后更名为“剧艺园地”)择取其中重要的且具有典型性的问题进行公开回复。该刊第1卷第8期上,编辑结合中外戏剧史,公开答复了读者提出的“演出者”(Producer)与“导演”(Director)之间的关系问题。正如该读者去信中所说,存在这一疑问的当有很多人,而公开答复则使其转化为具有某种公共性意味的戏剧知识问题。为确保答复的准确性和科学性,该刊后来特设服务部,请专家进行回答。当然,读者来信中并非仅仅提出专业方面的疑问,很多甚至更多的是对于刊物栏目设置等问题的希望或建议等。而对于此类问题,该刊往往在“编后”中进行统一答复。统观各期“编后”内容,大量的读者信件反映出当时中国话剧界,最为迫切了解的仍然是表导演理论与方法。通过“读者园地”,该刊准确地了解与把握了读者的阅读期待,对其栏目设置与调整不无帮助,并能保证所载内容具有更明确的指向性。正是在这个意义上,该刊编辑才认为,“读者园地”是“一般戏剧刊物上所不注意或不屑讨论,但于剧运的发展上是很重要或甚至是太严重的问题”。

《剧场艺术》既不隶属于某机构,也不属于某戏剧团体,同时亦无十分明确的政治倾向,但又有着对于民族国家的拳拳之心,以及对于戏剧艺术的殷切之情;能以一种相对超脱而开阔的艺术格局将重点聚焦于演剧理论与方法之上。该刊整合了孤岛及大后方、延安等地一批最优秀的戏剧家作为其稳定的供稿人。基于上海良好的戏剧基础和开阔的戏剧视野,该刊既翻译介绍斯坦尼等国外演剧理论与方法,跟踪并及时报道国际戏剧的新动向,又注重编发大后方及孤岛、延安等地国内戏剧家的演剧研究成果,并记录“孤岛”的各种戏剧活动,报道各省市重要的戏剧事件。该刊所载的演剧理论与方法,对于初涉戏剧舞台的青年戏剧人具有重要的指导意义。从这个意义上讲,堪称舞台实践的“教科书”。该刊不仅于抗日战争时期在国内戏剧界产生了广泛影响,而且辐射到了新加坡等海外华人世界,对推动现代话剧演剧艺术发展做出了一定贡献。