被动源反射地震方法在四川拉拉矿田海林铜矿勘查中的应用试验

肖扬,郑革辉,杨涛,刘语,冯天勇,魏宇

(1.四川省冶金地质勘查院,成都 610051;2.中国地质大学(北京),北京 100083)

0 引言

随着我国经济建设对矿产资源需求量的不断增大,矿产资源的精细勘探水平需进一步提高,传统的位场勘探技术逐渐难以满足深部资源勘查工作的要求:传统的重力和磁法勘探分辨率相对较低,且位场强度随着距离的平方成反比衰减趋势,难以对深部金属矿体的特征作出明晰的识别;直流电法的探查深度较小;电磁法勘探的分辨率通常也不适用于深部的勘查找矿。因此,发展大探测深度(>500 m)的地球物理勘查技术方法成为矿产资源勘探技术发展的趋势[1]。地震方法具有探测深度大、精度高、深部分辨率高和探测结果准确、可靠的特点,可以弥补传统重、磁、电方法在深部隐伏矿勘探技术的不足。从国内外的应用效果看,地震方法在控矿构造、块状硫化物矿体、层控矿床的探测方面取得了一定的探测效果[2]。

然而,因为传统反射地震方法费用高、施工难度大、复杂地表地质条件的数据采集困难,由此限制了该方法在矿产地质领域的应用。近年来,随着节点式地震仪器的发展成熟,被动源地震方法的实用技术发展迅猛。被动源地震勘探克服了传统方法的劣势,使地震勘探方法逐步具备了在矿产地质领域应用的条件。本文以四川会理拉拉铜矿田外围的海林铜矿勘查工作中采用被动源地震方法找矿的实践为例,并与大地电磁方法及钻孔勘探资料进行对比,总结了应用的初步效果,展示该方法在矿产勘探中的应用前景。

1 被动源地震技术

被动源地震技术的理论源于地震干涉法的计算,利用节点式地震仪对天然地震等震动信号进行长时间的连续记录,从环境噪声中提取有效的地震信号,重构出形如主动源激发接收的炮集记录(即拟炮集记录),然后按照常规反射地震数据的处理流程进行数据处理,从而得到成像剖面,实现地震波勘探的应用。

1968年,斯坦福大学的Claerbout教授首次提出用被动源信息提取反射波信号。他提议,将放置于地表2点检波器接收的天然震动信号进行相关计算,可以构建以一点为检波器,另外一点为震源的主动源波场记录[3]。2001年,Schuster教授通过理论计算验证了Claerbout教授的提议,并将该方法称为地震波干涉技术,利用这项技术对被动源的地震数据实施拟炮合成和偏移成像等,取得较好的应用效果。

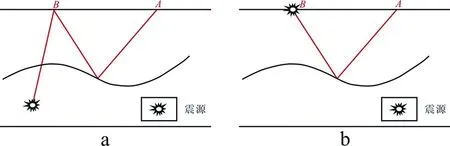

通过A,B两点接收的被动源数据计算生成的拟炮集记录表达式:

R{G(xA,xB,ω)}S(ω)=<(xA,ω)u(xB,ω)>

(1)

式(1)的左边为指接收点A,B之间的频率域格林函数G(xA,xB,ω)与噪声震源S(ω)的褶积,即为A点激发,B点接收的地震记录。式(1)的右边为检波器A,B记录数据的相关计算;其中,<*>代表不同互相关结果的叠加。上述计算称为干涉计算,其物理意义可由图1概括,经B点反射回地下的地震波,经由地下界面反射并被A点接收的地震记录,如果与B点接收的地震记录进行互相关,则相当于从B点激发,A点接收的地震记录,如果有多个检波器,则可形成B点为震源的拟炮集记录。

图1 干涉法原理示意图[4]Fig.1 sketch of interference method

2 试验区成矿地质简况

会理海林铜矿是近年来在四川拉拉矿田东南部深覆盖地区新发现的矿床,会理海林铜矿与红泥坡大型铜矿分别产于NE向石龙背斜的南东翼和北西翼的河口群中(图2)。

图2 矿区地质构造简图Fig.2 Geological structural sketch of Hailin Cu deposit

矿区地表出露三叠系长石石英砂岩,侏罗系泥灰岩、白云岩和长石石英砂岩,白垩系紫红色泥岩、粉砂岩和砂岩,以及第四系。钻孔在覆盖层之下见到古元古界河口群落凼组变钠质火山岩,新桥组片岩、板岩和变砂岩,天生坝组变钠质火山岩。其中,河口群的落凼组、天生坝组变钠质火山岩岩性层为矿区铜矿的矿源层和赋矿层位。

矿区主构造线为NNE向,次为近EW向,海林铜矿位于NNE向石龙背斜的核部及南东翼。地表地层的走向为NNE,倾向SEE,以缓倾斜的单斜构造为主。河口群与其盖层呈角度不整合接触,钻孔揭露及物探成果显示,河口群展布的整体趋势与盖层差别不大,地层走向仍为NNE,倾向SEE。

矿区岩浆岩主要为晋宁晚期侵入的辉长岩、辉绿岩,呈大小各异的岩株或岩脉产出。侵入岩体的围岩蚀变发育,与矿化有关的蚀变主要为绿泥石化、硅化、碳酸盐化、炭化等。

海林铜矿应属拉拉铜矿田的一部分,据前人研究,拉拉铜矿田中矿床形成于川滇被动大陆边缘裂谷的构造环境,成矿作用主要包括前期的火山喷发、火山气液成矿作用和后期的热液成矿作用。

海相火山喷发分为3个大规模火山活动旋回:第1旋回以裂隙溢流为主,对应河口群小铜厂组和白云山组;第2旋回以爆发为主,其中火山爆发形成的火山岩富含Cu、Co、Mo等成矿元素,是本区重要的赋矿层位,对应河口群落凼组和大团箐组;第3旋回以喷发-爆发为主,本旋回的早阶段形成的细碧质凝灰岩富Cu、Co、Mo 等成矿元素,是本区重要的赋矿层位,对应河口群天生坝组和新桥组。

四川地矿局403队矿区北部钻探的ZK1801孔在河口群落凼组上部揭露了4个(层)铜矿体,厚度1.21~3.96 m,铜的品位0.4%~1.29%,由上向下依次编为①号、②号、③号和④号矿体,埋深403~703 m,矿体在走向和倾向上均有待进一步控制。在东西向剖面上可与红泥坡铜矿床的矿体进行连接对比,认为二者属位于NNE向河口背斜两翼的相同含矿层位的铜矿体。

3 被动源地震方法试验

3.1 野外数据采集

本次物探试验工作布置于已有钻孔控制的18线(见图2),剖面长度1.5 km,主要开展AMT和被动源地震方法试验。

试验区地形最大高差为100 m,坡度较缓,周边人烟稀少、交通不发达,周边河流较多,北西侧约4 km的矿山作业区可能为主要的被动源来源,因此浅部的高频信号较少(图3)。

图3 采集试验现场照片Fig.3 Photos of the test area

被动源地震野外采集使用121道I-node节点式地震仪,埋藏深度约20 cm,道间距12.5 m,频带宽度1~240 Hz,采样间隔1 ms,采集时长>72 h。从单道频谱分析数据看高频数据较少。

3.2 数据处理

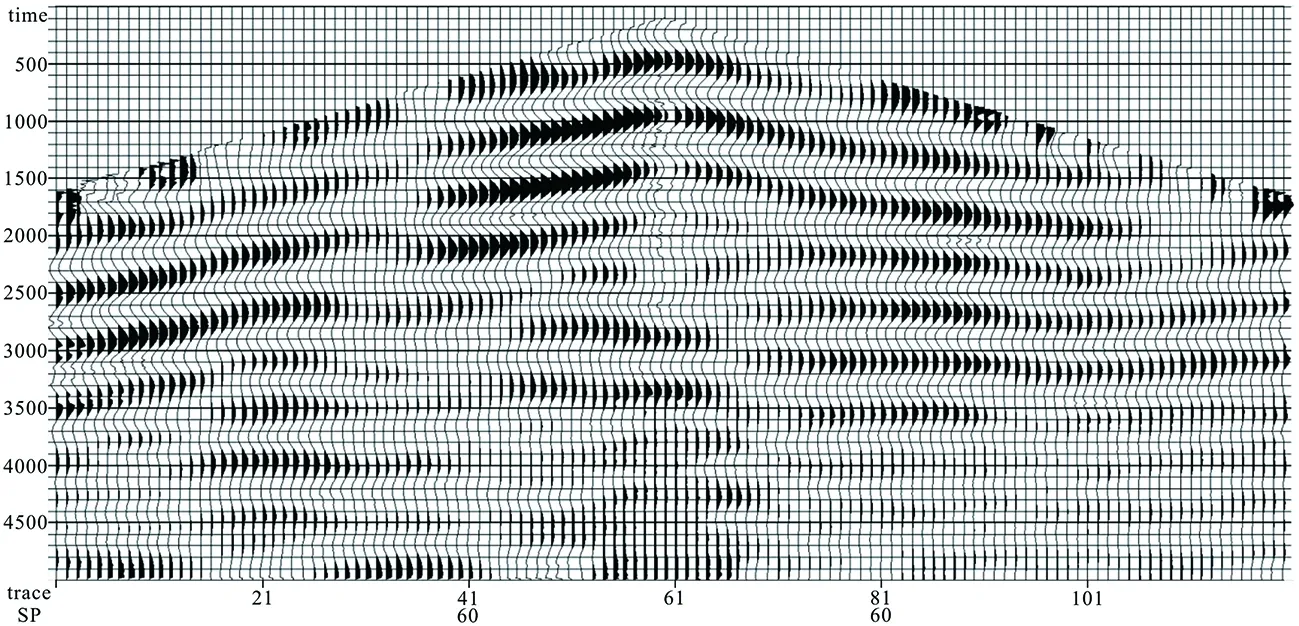

通过公式(1),以每个接收点为拟炮集记录的震源,与其他接收点记录进行相关计算,可以得到系列拟炮集记录,在相关计算中,相关长度为5 ms。该地震记录共计121道,因此得到拟炮集记录共121炮,没炮检波点数为121个,该记录中,最小偏移距0 m,最大偏移距1500 m,最大覆盖次数120次,CMP间距6.25 m。图4为震源在中间位置的拟炮集记录。

图4 震源在中间位置的拟炮集记录Fig.4 The virtual-shot gather record with the local seismic source at middle position

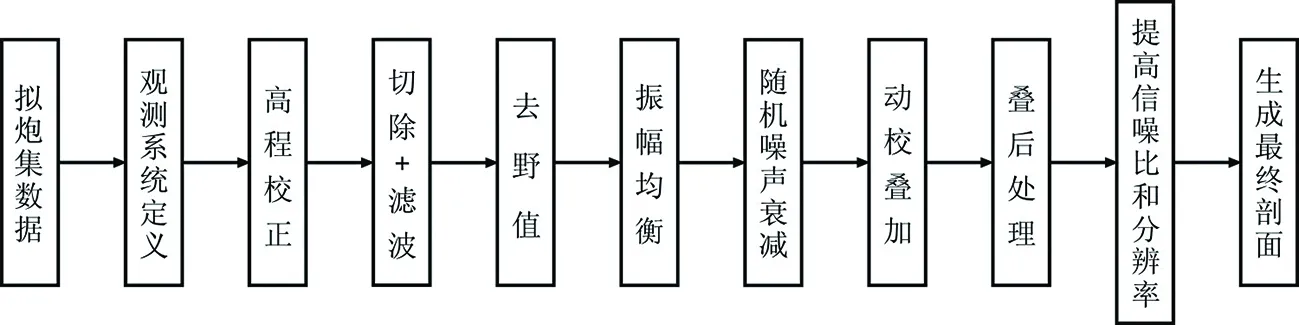

获得拟炮集记录后,对其进行反射地震数据的常规处理,以期通过叠加获得地下结构信息。该数据处理主要步骤如图5所示。

图5 拟炮集记录地震数据处理流程Fig.5 Flow sheet of virtual-shot gather record data processing

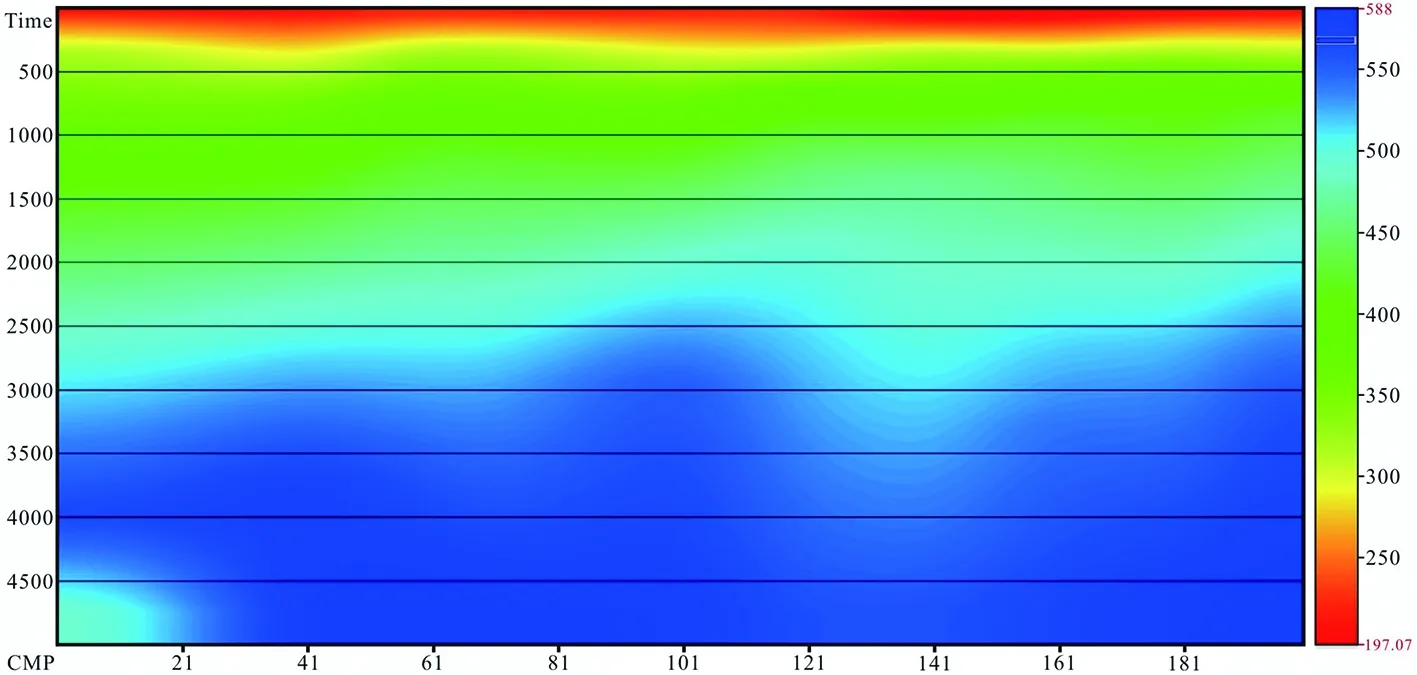

图6是速度分析获得的成像点位置的叠加速度,因为该资料为二维资料,且地下震源点位置不一定恰在测线下方,因此,整体速度偏低,但该速度分析,主要作用是将反射信号进行同相叠加,增加反射波的能量。经过系列处理后,可获得该测线的成像剖面,如图7所示。

图6 试验区速度模型Fig.6 Seismic velocity model of the test area

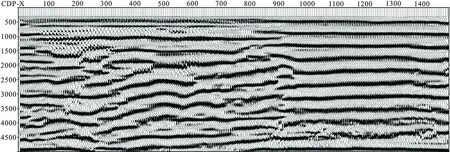

图7 拟炮集记录成像剖面Fig.7 The stacked imaging section of virtua-shot gather record

3.3 试验成果分析

根据成像地震剖面,基于同相轴横向连续性,拾取地下结构层位信息,并将已知测井信息标记到该地震记录上(图8)。

图8 在地震成像剖面上拾取的反射同相轴Fig.8 The reflection event picked up on the seismic imaging section

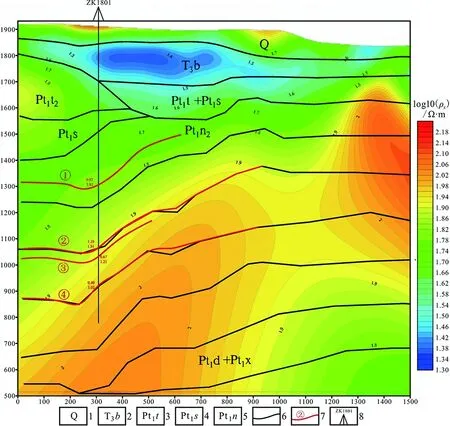

将反射层位信息利用平均速度进行时深转换后,得到解释剖面的深度剖面,叠加AMT成果后获得物探综合成果解译图(图9)。

图9 物探综合成果解释图Fig.9 Comprehensive geophysical exploration results1.第四系;2.下三叠统白果湾组;3.古元古界天生坝组;4. 古元古界新桥组;5. 古元古界落凼组;6.地震剖面解译地层界线;7.钻孔控制矿体;8.已知钻孔

从物探综合解释成果可以看出,被动源地震成果所显示的地层起伏变化与AMT成果所显示的地层起伏变化特征一致性较强,证明了被动源地震成果的可靠性。

其中天生坝组(Pt1t)和新桥组(Pt1s)的主要岩性均为片岩,在地震成果中难以区分。根据前人岩石物性资料和大地电磁成果,整体上以落凼组(Pt1n)的石英钠长岩电阻率较高,而三叠系白果湾组砂岩的电阻率较低,因此综合大地电磁成果,在钻孔控制的基础上,对地震剖面的岩性分层做了调整,得到最终成果。

通过综合物探成果,对比已知钻孔资料,推断含矿地层的产状变化主要表现为复式背斜特征,自ZK1801孔向东,地层由倾斜产状然后逐渐倾角趋于平缓,地层延伸较为稳定。

同时还发现,在钻孔揭露的②号、③号、④号矿体位置,均表现为地层弯折变形,且均有较明显的反射同相轴,其可能指示了本区铜矿形成过程中可能存在多个旋回的火山活动,或其成矿与层间岩性变化具有一定的关系。

4 结论

通过在海林铜矿开展被动源地震方法的勘查应用试验,并与大地电磁(AMT)方法及钻孔资料对比,很好地对试验成果进行解释和评价,充分说明被动源地震方法在金属矿找矿中的应用前景。

(1)被动源地震成果与音频大地电磁(AMT)成果具有较好的一致性,且深部分辨率高于大地电磁方法。

(2)针对层控型矿体,被动源地震方法可以有效地识别含矿地层和围岩,辅助地质找矿工作。

(3)在资料解释中应综合利用被动源地震、大地电磁法资料,根据地质体的波速、电阻率变化特征进行综合解释。

(4)被动源地震方法的震源信号研究还有待加强。