基于宏观辨识与微观探析的化学学科教学设计*

——以高中氧化还原反应为例

陈朝才,张延婷,杨艳华**,董春燕,李艳妮

(1.昆明学院 化学化工学院,云南 昆明 650214;2.云南省楚雄第一中学,云南 楚雄 675000)

《普通高中化学课程标准(2017年版)》中指出,基于宏观辨识与微观探析的核心素养要求学生能够从不同层次认识物质的多样性,对物质进行分类;能够从元素、原子、分子水平上认识物质的组成、结构、性质、变化,形成“结构决定性质”的概念;能够从宏观和微观的角度来分析和解决实际问题[1]。宏观辨识与微观探析是学习化学的必备科学素养,学生对外界的认识从宏观视角向微观视角过渡,是一个循序渐进的过程,这就要求教育者在教育教学过程中,要善于将抽象的微观视角可视化,注重学生宏微结合能力的培养。

因此,高中化学教学中,以化合价为媒介,使学生的认知从宏观层面向微观层面进行过渡,通过宏观视角物质得失氧判断化合价变化,推出氧化还原反应的概念,引导学生判断化学反应类型。通过微观视角对化合价变化原因的讲述,使学生认识到引起化合价升降的原因是电子的转移,然后结合宏观视角和微观视角,得出氧化还原反应的实质是电子的转移。学生通过对氧化还原反应的学习,能够提升宏观辨识与微观探析核心素养能力。

1 教学设计背景

学生在初中阶段已经学过,可通过有无氧气参与判断一些简单的氧化还原反应,但高中阶段要求学生能通过参与化学反应的物质化合价变化判断氧化还原反应,并且理解氧化还原反应的本质,以达到利用氧化还原反应的基本概念和规律解决相关问题的能力。两个阶段学习的知识内容为由简单到复杂的螺旋上升结构,且学习内容从氧气参与反应逐渐上升至化学价变化和电子得失(转移)的高阶学习内容。因此,在教学过程中,要注重学生宏微结合的思维的培养,将抽象的知识具体化。

2 教学设计思路

在导入环节,通过观察被切开的苹果切面,让学生切身感受氧化还原反应发生的过程。并通过生活中常见的铁生锈现象,解释被切开的苹果颜色变红是因为苹果中含有铁元素,暴露在空气中造成铁被氧化。然后,写出相关的化学反应方程式,让学生回顾初中氧化还原反应内容,并且判断反应为氧化反应还是还原反应。在此基础上,引导学生分析碳还原氧化铜和一氧化碳还原氧化铁的化学反应中元素化合价的升降情况,使学生对氧化还原反应的认识从元素过渡到化合价变化。通过引导学生理解双线桥表示得失氧及化合价变化的过程、发生的反应类型,掌握氧化还原反应的特征及概念。

让学生判断没有氧元素参与的化学反应,并分析其反应类型,营造学生认知冲突。通过多媒体展示NaCl的形成过程,使学生明白化合价变化的根本原因。通过对氧化还原反应概念的讲述,让学生明白氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的性质,并比较其性质强弱。结合电子转移导致元素化合价改变,用双线桥的模型直观的将电子转移过程表示出来,为学生后续学习双线桥法配平氧化还原反应方程式奠定基础。

3 基于宏观辨识与微观探析核心素养的教学内容的确立

在教师对氧化还原反应基本概念、特征、本质的授课过程中,利用原电池需要有自发的氧化还原反应来设计实验引导学生探究,直观理解氧化还原反应的本质,提升学生的科学探究精神。与此同时,引导学生将准备好的实验仪器及实验药品,按照实验装置图进行组装,培养学生的实践操作能力。通过宏观视角观察到灵敏电流计指针偏转、锌片溶解以及铜片上生成新的铜单质附着于铜片,引导学生结合微观的电子定向移动、元素得失电子,分析实验现象产生的原因,培养学生宏微结合的能力。

4 基于宏观辨识与微观探析核心素养的教学设计

4.1 核心素养目标

1)宏观辨识与微观探析

引导学生将得失氧与化合价联系起来,让学生能够通过元素化合价升降来判断氧化还原反应,培养学生宏观辨识的能力。然后,通过多媒体展示化合价变化的原因,使学生明白电子的转移会引起元素化合价升降,推导出化学反应的实质是电子的得失(转移),最后,以Cu-Zn双液原电池的探究实验为例,使学生通过宏观实验现象直观感受电子转移过程,提升学生微观探析能力。

2)证据推理与模型认知

利用双线桥模型表述微观电子转移的过程,以Cu-Zn双液原电池实验中的灵敏电流计指针偏转,验证氧化还原反应的本质。

3)科学精神与社会责任

通过引导学生分析各元素化合价变化的实质是电子得失(转移)的过程,培养学生探索未知、崇尚真理的意识。通过Cu-Zn双液原电池探究实验,引导学生对实验现象进行解释,让学生养成严谨求实、透过现象看本质的科学态度。

4.2 教学重难点

1)教学重点:宏微结合理解氧化还原反应的实质。

2)教学难点:从宏观向微观转变认识氧化还原反应。

4.3 教学方法

包括实验探究法、讲授法、演示法。

4.4 基于宏观辨识与微观探析的核心素养的教学过程

【导入】将一块切开一段时间的苹果和一块刚切开的苹果拿给学生观察,让学生观察两块苹果切面的颜色。思考为什么它们颜色存在差异。展示一个密封且只有一半的苹果,告知学生拿出的苹果和切面变黄的苹果是同一个。两块苹果是同时切开的,解释为什么颜色不相同。

设计意图:以生活情境导入,有利于使学生将化学与生活联系起来。让学生分析切面变黄的原因,能够激发学生的好奇心,从而提升学生的求知欲。通过苹果切开时间的不同,引导学生朝着食物变质的方向思考,得出食物变质的条件不仅和时间有关,还与暴露在空气中有关,让学生联系初中氧化反应的内容。

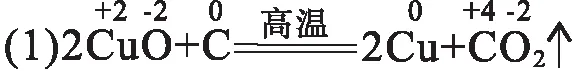

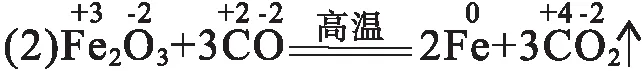

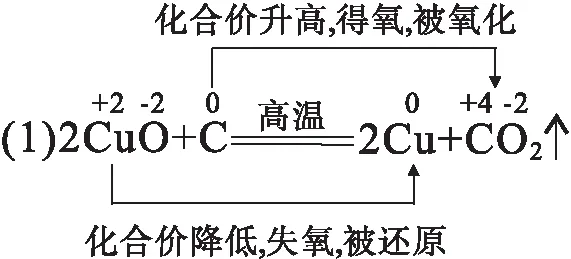

【回顾旧知】写出碳还原氧化铜和一氧化碳还原氧化铁的化学反应方程式,判断两个反应分别属于初中学过的四种反应类型中的哪几类,并且判断两个化学中哪些物质得氧,哪些物质失氧,从而判断两个化学反应的反应类型。

(初中所学的置换反应)

(不属于初中学过的四种反应类型)

设计意图:判断学生是否掌握了初中的氧化反应和还原反应内容,并制造认知冲突,为后续教学的展开打下基础。

【过渡】让学生在两个化学反应中的反应物和生成物标上化合价,引导学生分析物质得氧和失氧后,元素化合价会发生怎样的变化。

设计意图:学生对化学式进行标价,并与物质得氧失氧联系起来,引导学生从宏观角度发现氧化反应和还原反应不仅和氧元素的得失有关,还和化合价有关,将学生对氧化反应和还原反应的认识从得失氧向化合价变化过渡。

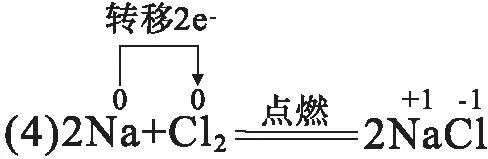

【双线桥法的特点及用途】双线桥法是连接化学反应生成物和反应物中相同元素的两条带箭头的线,可以用来表示氧化还原反应过程中得失氧导致元素化合价变化的过程,也可以用来表示氧化还原反应中电子转移导致同一元素化合价变化的过程[2]。通过引导学生分析,可以用双线桥法表示上述两个化学反应得失氧过程为:

【小结】在化学反应过程中,物质失去氧后,组成该物质的另一元素化合价降低,发生还原反应;物质得到氧后,组成该物质的另一元素化合价升高,发生氧化反应。在同一个化学反应中,有物质得氧化合价升高,就有物质失氧化合价降低。因此,有化合价发生改变的化学反应叫做氧化还原反应。

设计意图:双线桥法能够直观地反映化学反应过程中得氧和失氧以及化合价变化的情况,学生在初中阶段只知道氧化反应和还原反应,并不能将它们联系起来。通过化合价这一纽带,将氧化反应和还原反应联系起来,让学生知道氧化反应和还原反应是在同一时间同一地点发生的同一反应,氧化反应和还原反应只是通过反应过程中元素化合价升和降这两种情况来定义的。

【小组讨论】判断下列化学反应是不是氧化还原反应,判断依据是什么?

设计意图:学生已经知道氧化还原反应和化合价有关,但是上面的反应都是有氧元素参与的反应,引导学生利用氧化还原反应的概念判断没有氧元素参与的化学反应,深化学生对氧化还原反应概念的理解。

【思考】氧化还原反应的判定是在反应过程中是否有元素化合价的变化,但是如何变化,变化了多少,符合怎样的规律?

设计意图:学生已经会利用化合价是否变化来判断化学反应是否属于氧化还原反应,但是对化合价变化的总数和规律还不是很清楚,引导学生思考并知道氧化还原反应过程中,有元素化合价升高,就一定有元素化合价降低,而且化合价升高和降低的总数是相等的,为后续学生理解氧化还原反应的本质是电子的得失(转移)奠定基础,理解“电子不能凭空产生,也不能凭空消失”的辩证唯物主义观点。

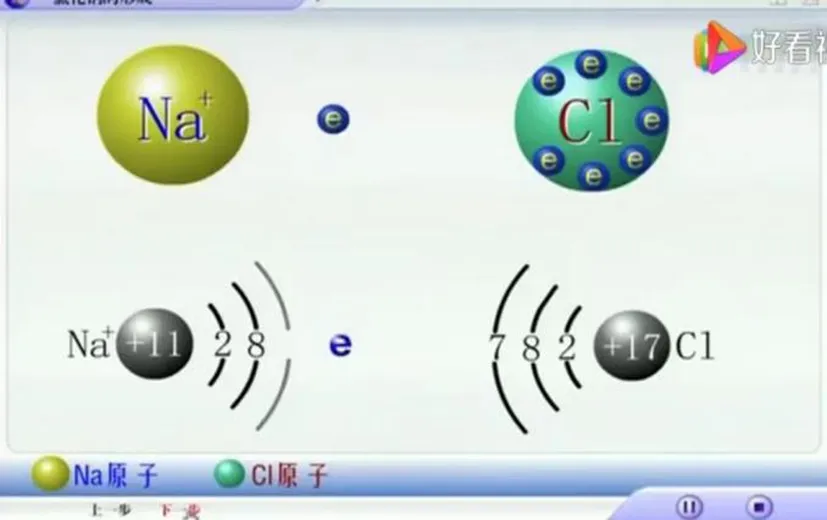

【多媒体展示】NaCl形成过程,让学生知道电子转移会引起化合价的变化,视频截图如图1所示[3]。

图1 氯化钠形成过程视频截图

设计意图:NaCl的形成过程,将微观的电子转移以宏观的手段展示出来,让学生能够直观的理解元素间电子转移(偏移、或电子对的共用)会引起元素化合价升降,而化合价升降是判断氧化还原反应的依据,推出氧化还原反应的本质是电子的转移。

【讲述基本概念】氧化还原反应的本质是电子的转移,电子转出(转入)会导致元素化合价升高(降低),电子转出(转入)前的物质叫做还原剂(氧化剂),在反应过程中该物质被氧化(被还原),生成对应的氧化产物(还原产物)。并且氧化剂和氧化产物都有氧化性,还原剂和还原产物都有还原性,其中氧化剂的氧化性强于氧化产物,还原剂的还原性强于还原产物[4]。

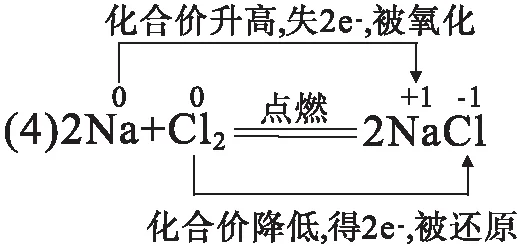

【区分】双线桥与单线桥

双线桥法能够直观地反映电子转移的过程。引导学生用双线桥法将电子的转移、化合价升降、氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物以及反应类型的关系表示出来。

【实践应用】从判断氧化还原反应开始,引导学生标出各元素的化合价,然后找出化合价变化的元素,将化合价变化的同种元素用带箭头的双线连接起来,箭头指向电子转移的方向,算出电子得失总数。(步骤:标化合价、找变化、架双线、求电子转移总数)

设计意图:引导学生完成整个过程,让学生掌握双线桥法的基本步骤,对后续学生应用其配平化学反应方程式有帮助,也能培养学生通过从宏观的化合价变化推导出微观的电子转移,有利于学生宏观辨识与微观探析核心素养的发展。

单线桥是通过带箭头的单线将原剂化和氧化剂联系起来的一种方法,单线桥的出发点是还原剂中失电子的元素,终点是氧化剂中得电子的元素,其与双线桥法的区别是单线桥法只需要考虑氧化剂转入电子的总数或者还原剂转出电子的总数即可(步骤:标化合价、连单线、求电子转移总数)。引导学生进行实践将上述两个反应的电子转移情况用单线桥表示如下:

设计意图:学生在遇到已经配平的氧化还原反应方程式,并且需要判断该反应过程中电子转移总数时,不用再将双线桥法复述出来,只需要将还原剂失去的电子总数或者氧化剂得到的电子总数计算出来,用带箭头的单线连接氧化剂和还原剂的变价元素,将转移电子表示在单线之上即可。

【设问】电子很小,我们无法直接观察到,那怎样才能证明氧化还原反应过程中有电子转移呢?带着这个问题,我们一起通过实验探究,验证氧化还原反应的实质是电子的转移。

设计意图:电子是很小的微粒,不能以宏观视角直接观察到,但是利用一些方法将其可视化。让学生带着问题进行探究,以验证氧化还原反应的本质是电子的转移,可以提升学生的科学探究和实践的能力。

【探究实验】

[知识补充]组成原电池需要有自发的氧化还原反应、活泼性不同的两个电极、电解质溶液以及通过导线连接使装置形成闭合回路等四个条件,本实验应用组成原电池需要有自发的氧化还原反应这一条件设计实验,主要目的是从宏观和微观角度解释实验现象以验证氧化还原反应的实质是电子的转移。

[实验仪器及材料]两只规格为 250 mL 的烧杯,KCl盐桥,灵敏电流计一只,用砂纸打磨过的锌板、铜板各一片,导线若干,200 mL 0.5 mol/L 的Cu2SO4溶液和 200 mL 0.5 mol/L 的ZnSO4(电解质溶液)。

[实验原理]

[实验装置图]见图2[5]。

图2 实验装置图

设计意图:补充知识的目的是让学生明白该实验应用的知识点后续才会学到,但在此利用的原理是已经学习过的,使实验具有可操作性。实验前让学生知道实验原理是氧化还原反应,验证后的结论才能够说明氧化还原反应的实质是电子的转移,让学生明白化学实验的严谨性;实验仪器和实验药品是实验开展的基础,实验装置可以用来指导学生组装实验并进行实验。

[实验过程][6]①将配置好的ZnSO4、CuSO4溶液分别加入两只烧杯中,并且使两烧杯内液面一样高;

②将导线连接在锌板和铜板上;

③将连接铜片的导线与灵敏电流计正极连接,将锌片与灵敏电流负极相连;

④将铜片浸泡于CuSO4溶液中,将锌片浸泡在ZnSO4溶液中;

⑤将盐桥两端分别插入装有CuSO4溶液和ZnSO4溶液的烧杯中,使原电池形成闭合回路。

设计意图:对知识点进行补充,让学生理解该实验主要利用的原理是学习过的内容,使实验具有可操作性,引导学生动手操作,提升学生的实践操作能力,为学生将来进行化学实验做准备。

[观察与分析]引导学生应用已掌握的理论知识解释实验现象的原因,并且进行总结。

实验现象1:将盐桥插入两电解质溶液形成闭合回路,电流计指针发生偏转;

现象解释:将盐桥插入两电解质溶液后,电路形成闭合回路,导线中电子定向移动产生电流,导致电流计指针发生偏转。

实验现象2:锌片部分溶解且铜片表面生成红色物质。

现象解释:锌元素电子流向硫酸中的铜离子,使铜离子得电子后变成铜单质附着于铜片表面。

实验现象3:锌片表面有小气泡产生。

现象解释:锌片不纯,其内部杂质与锌片形成微型原电池而生成气体(教师解释)。

[实验结论]开关闭合后,锌元素的电子向铜电极转移,铜离子得电子变成铜单质附着在铜片上,导致电路中电子定向移动而产生电流,因此灵敏电流计指针发生偏转。

[验证结论]氧化还原反应的本质是电子的转移。

设计意图:引导学生从微观角度对实验现象进行分析,有利于培养学生宏微结合的能力,有利于学生宏观辨识与微观探析核心素养的培养。在分析过程中,指导学生对微观的电子转移情况进行分析,提升学生的求知欲,同时学生在分析过程中能够感受实验探究的乐趣,提升学生的学习兴趣。

【实验反思】在实验过程中,灵敏电流计指针发生偏转的现象是很明显的,只要将盐桥插入电解质溶液中,就能看到灵敏电流计指针发生偏转。但是如果使用的锌片不够纯,锌片及其杂质形成微弱的原电池,会观察到副反应的实验现象,在此用很纯的锌片可以避免副反应的发生。

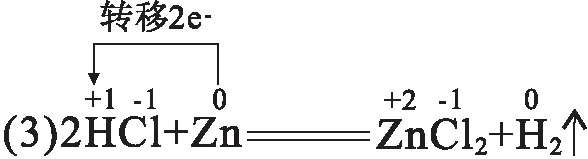

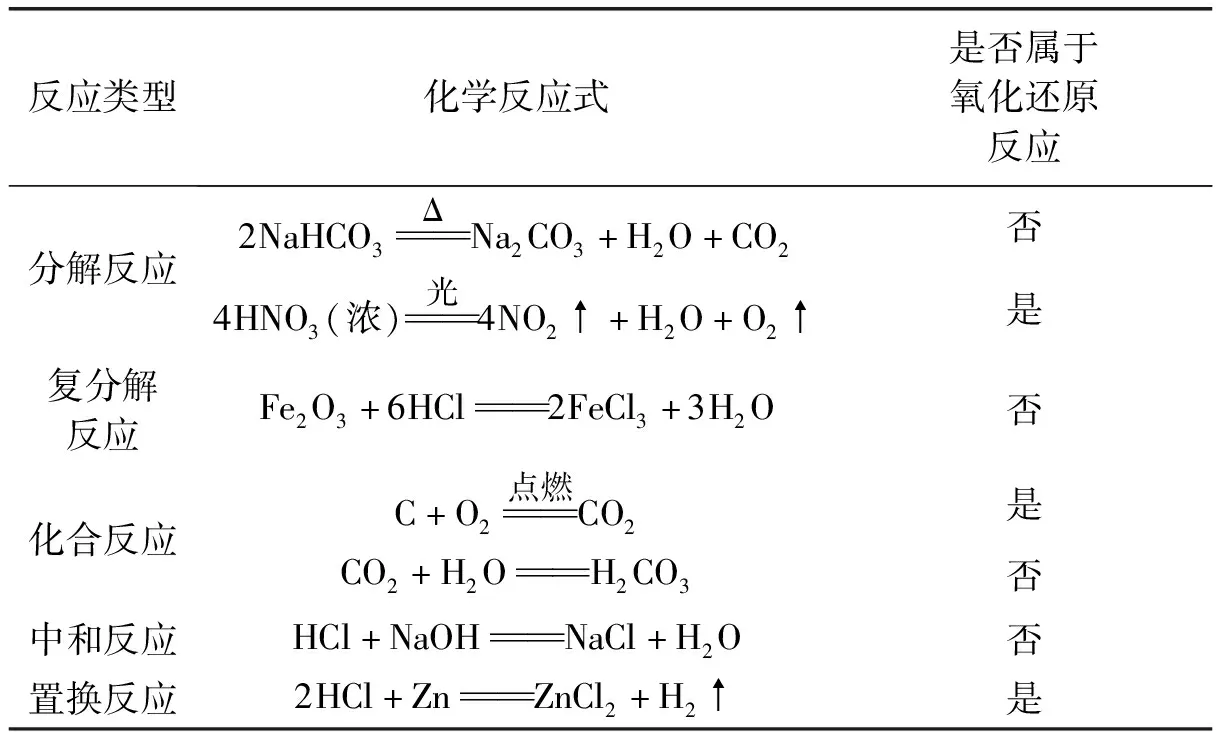

【思考分析】初中我们已经学习过四大基本反应,它们和氧化还原反应有何区别呢?结合表1,应用你们掌握的知识对其进行归类。

表1 初中各化学反应类型与氧化还原反应关系

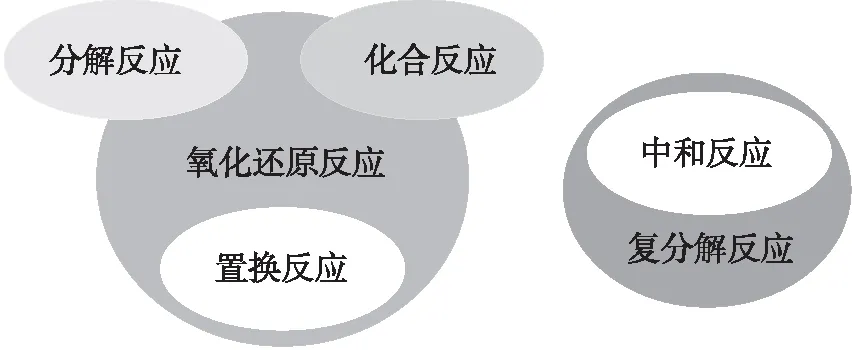

设计目的:根据学生的认知,设计表格,并且对化学反应进行分析,能够让学生将氧化还原反应与四大基本反应联系起来,应用氧化还原反应的概念对它们进行分类如图3所示。

图3 各反应类型间的关系

4.5 课程小结

本节课以生活例子进行导入,激发学生学习兴趣;通过多媒体展示,让学生能直观地理解元素化合价的改变和电子的转移有关,并利用双线桥法表示反应过程中的电子转移和物质变化的情况,使学生对氧化还原反应的概念、特征、本质的认识由浅入深,循序渐进;最终利用实验引导学生进行探究,达到培养学生宏微结合和科学探究的能力。有利于让学生能将氧化还原反应的概念、特征、本质综合起来应用于实际问题的解决。

5 总结

本文以氧化还原反应为例,培养学生宏观辨识与微观探析核心素养。首先,通过生活情境导入,利用旧知形成认知冲突,提升学生的学习兴趣和求知欲,让学生从宏观视角认识氧化还原反应从元素层面向化合价层面进行转变;再利用多媒体引导学生的认知从宏观向微观转变;最后,利用双线桥法引导学生将宏观视角和微观视角结合起来,以达到学生宏微结合的能力的培养。学生对理论理解再透彻,都只是停留在理论理解层面,因此,本文以铜-锌(稀硫酸)原电池的原理设计实验,引导学生利用理论联系实际进行探究,有利于学生综合应用能力的培养,对学生未来的发展打下坚实的基础。