关节镜下肩袖修复术后线结撞击导致肩峰下骨溶解1例报告

张双晓,向孝兵,陈建发

(广州中医药大学第一附属医院四骨科,广东 广州 510400)

关节镜下肩袖修复术是目前治疗肩袖损伤的最佳手术方式之一,大多数患者术后疗效满意[1-2],但仍有一部分患者术后出现肩关节反复疼痛,其常见的原因包括肩袖再撕裂、关节黏连、肩峰下滑囊炎等[3-5]。临床上也有相关报告提示,线结撞击导致的肩峰下骨溶解也是肩袖修复术后出现疼痛的原因之一[6]。2021年12月广州中医药大学第一附属医院四骨科收治了1例关节镜下肩袖修复术后线结撞击导致肩峰下骨溶解的患者,现报告如下。

1 病例资料

61岁女性患者,既往2型糖尿病史,因“右肩关节疼痛伴活动受限”于2021年5月第一次住院就诊。入院前1年因抬举重物时不慎拉伤致右肩关节疼痛,后逐渐出现右肩关节活动受限。入院时查体:右侧大结节区压痛(±),Neer撞击试验(+),Hawkins试验(+),0°外展抗阻试验(+)。前屈活动范围为160°,外展活动范围为80°,后伸内旋活动范围为L4,主、被动活动度一致。

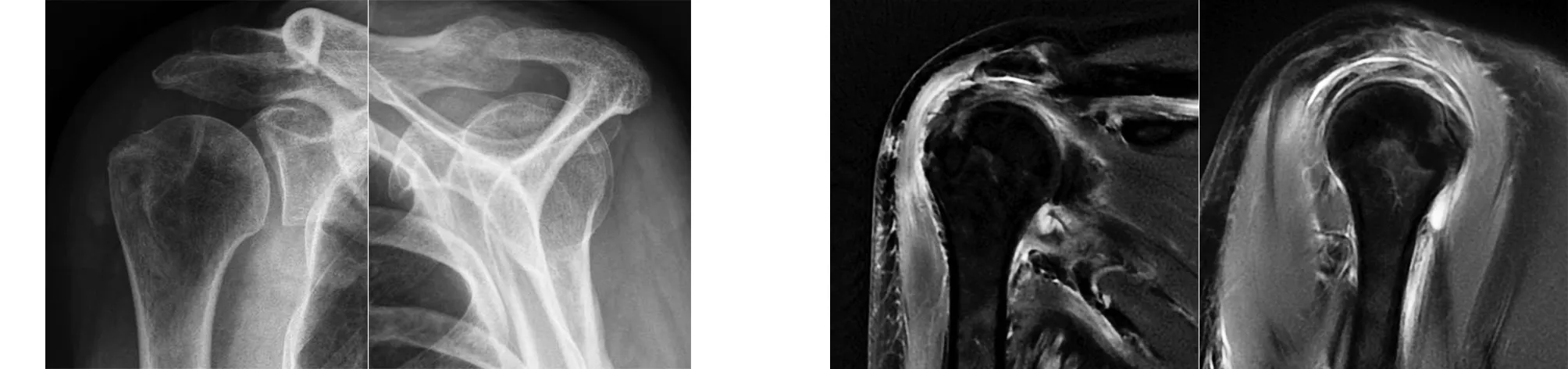

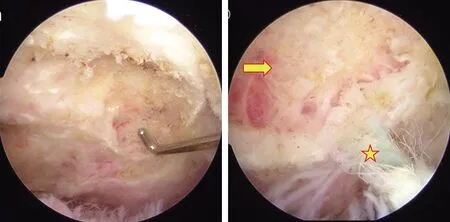

术前X线片未见大结节骨质增生,呈I型肩峰(见图1);MRI提示冈上肌腱大结节止点部分撕裂(见图2)。术中可见冈上肌止点滑囊侧撕裂,冈上肌与冈下肌之间存在纵行分层撕裂。使用1枚复合可吸收骨锚钉进行冈上肌腱止点单排修复;冈上肌与冈下肌分层撕裂进行新鲜化处理后,使用1根2号聚酯不可吸收缝合线和1根ultrabraid缝线进行边边缝合并打结固定(见图3),术中同时进行盂肱关节270°松解,未行肩峰成形术。

图1 术前X线片未见大结节骨质增生,呈I型肩峰

图2 术前MRI示冈上肌腱大结节止点部分撕裂

图3 初次手术镜下图像示肩袖修复术后缝线线结分布情况

术后1个月,患者右肩关节主动、被动活动均受限,前屈活动范围为120°,外展活动范围为80°,后伸内旋活动范围为臀部,复查X线片未见明显骨质异常(见图4);MRI提示冈上肌腱愈合可,肩峰下少量积液(见图5)。考虑术后右肩继发黏连,经臂丛神经阻滞下右肩关节手法松解并配合康复训练后,患者右肩活动功能明显改善。

图4 术后1个月X线片未见明显骨质异常 图5 术后1个月MRI示冈上肌腱愈合可,肩峰下少量积液

术后3个月,患者右肩关节疼痛,外展活动时明显,再次就诊复查X线片未见明显骨质异常(见图6);MRI提示肩峰下及盂肱关节内积液增加(见图7),予口服艾瑞昔布片及超声波治疗后疼痛可缓解。

图6 术后3个月X线片未见明显骨质异常 图7 术后3个月MRI示肩峰下及盂肱关节内积液增加

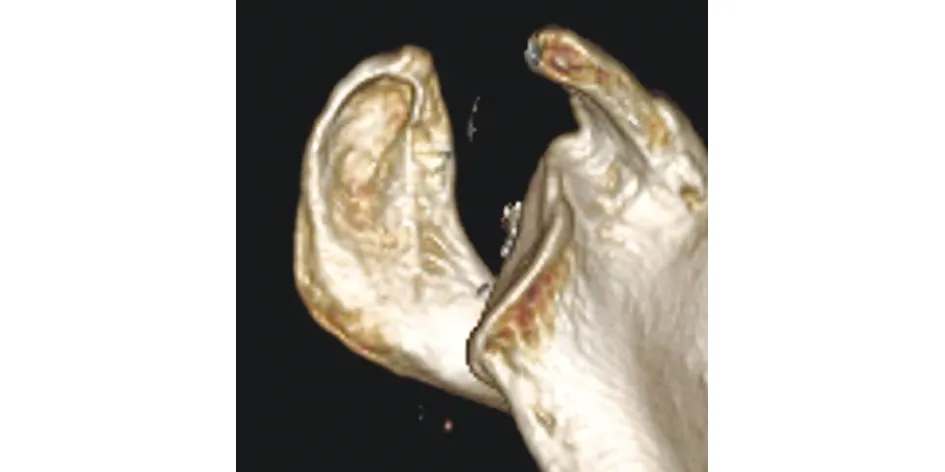

术后6个月,患者右肩关节疼痛较前稍减轻,但肩关节外展等主动活动时仍有疼痛,活动度未见明显受限;血清学检查提示白细胞计数、C反应蛋白及红细胞沉降量正常。复查X线片示肩峰下骨质部分缺失(见图8);MRI及CT平扫四维重建提示肩峰变薄,肩峰下骨质溶解,大小约19 mm×13 mm(见图9~10)。详尽与患者沟通保守及手术治疗方案后,患者决定行二次关节镜手术。术中探查见初次冈上肌足印区修复处已愈合,肩峰下及缝线毛糙,周围滑膜中度增生,肩峰下表面骨质溶解,前屈、旋转患者上臂可见肩峰下表面与缝线线结存在撞击(见图11)。术中予拆除线结,肩峰下表面使用刨刀行肩峰成形术,术后患者疼痛消失。

图8 术后6个月X线片示肩峰下骨质部分缺失 图9 术后6个月MRI示肩峰变薄,肩峰下骨质溶解

图10 术后6个月CT平扫四维重建示肩峰下骨溶解区域大小为19 mm×13 mm

注:箭头所指为骨溶解区域;星号标注处是缝线线结

2 讨 论

2.1 发病率 目前对肩袖修复术后线结撞击导致的肩峰下骨溶解的发病率尚不明确。Hotta等[6]在434例关节镜肩袖修复术后患者中发现9例(2.1%)出现肩峰下骨溶解。Park等[7]报告了118例患者中有2例(1.7%)在关节镜肩袖单排修复术后出现肩峰下骨溶解,103例患者中有1例(1.0%)在关节镜肩袖双排修复术后出现肩峰下骨溶解。但Hotta及Park等的研究最长随访时间均是术后6个月内,这可能遗漏6个月后再发生骨溶解的病例。因为在Uchida等[8]报告的2例病案中发现,肩峰下骨溶解的时间分别为术后4年和术后18个月,且这2例患者在术后6个月的MRI随访时并未发现肩峰下骨溶解。本例患者术后3个月MRI未见明显肩峰下骨溶解,但到了术后6个月再复查时MRI上已经看到明显的骨溶解表现。结合上述文献,笔者认为关节镜肩袖修复术后线结撞击导致的肩峰下骨溶解,多发生在术后6个月[6-8],目前临床关注较少,相关机制也不明确,对于肩袖修复术后反复疼痛的患者,除了定期复查MRI评估肩袖的愈合情况外,还需关注肩峰是否变薄,避免肩峰骨溶解的漏诊。

2.2 镜下肩袖修复术后线结撞击导致肩峰下骨溶解的相关因素

2.2.1 线结位置 在二次手术过程中,镜下看到冈上肌腱修复线结与肩峰下骨溶解区域对应,肩袖修复线结磨损明显,术中行肩关节被动外展、旋转活动时,可以观察到线结与肩峰下表面发生直接摩擦。这表明缝线线结的位置可能是发生撞击的关键因素之一。

2.2.2 线结体积 关节镜下肩袖修复,通过置入锚钉,利用缝线穿过肩袖后打结固定,将肩袖组织重新有效地固定在骨床上。术后当肩关节活动时,线结将与肩峰产生接触、摩擦,尤其是中、小型肩袖撕裂,肩袖组织未见明显萎缩及脂肪浸润,肌腱较厚,肩峰下间隙相对较小,线结与肩峰下表面更容易发生撞击[7]。

2.2.3 术后过多的肩关节活动 在Hotta等[6]的研究中,术后9例发生肩峰下骨溶解的患者,有6例(67%)是运动员,提示运动需求高的人群,肩关节的过度活动,线结与肩峰下表面撞击频繁,易出现肩峰下骨溶解。

2.2.4 肩峰成形术 Koh等[9]在100例进行肩袖修复合并肩峰成形手术的患者中,发现术后1年有23%的病例重新出现了钩状肩峰,表明肩峰下表面发生了骨质磨损。Hotta等[6]认为肩峰成形术后,肩峰下表面松质骨显露,肩峰下撞击发生时更容易磨损,肩峰成形术是导致术后肩峰下表面骨溶解的原因之一。但本文病例及Park等[7]研究的病例中(1例),患者术中并没有进行肩峰成形术,术后也出现了缝线撞击导致的肩峰下骨溶解。据此,笔者认为肩峰成形术并不是发生肩峰下骨溶解的必备因素,目前还需要更多的临床等研究数据提供依据。

2.2.5 缝线材料 缝线线结在与肩峰的撞击过程,可产生大量的磨损颗粒,这些线结磨损颗粒在被巨噬细胞吞噬后,会诱发免疫介导反应,破骨细胞数量增加,导致植入物周围出现骨溶解[10-11]。

2.3 预防措施 针对上述肩峰下骨溶解可能发生机制,肩袖修复时应尽量避免肩峰下方出现过多、大的线结。Hotta等[6]认为相比要在肩袖上表面打结的单排修复技术,使用双排缝线桥技术可以避免在肩峰下打结,有利于避免术后线结撞击,而Uchida等[8]建议在关节镜下修复冈上肌腱的部分厚度撕裂时,使用无结修复技术,有助于防止肩峰下骨溶解的发生。在术后康复锻炼及运动指导中,建议患者避免过度外展等运动,尤其是在术后6个月内,减少肩峰下表面的撞击,可能有助于减少肩峰下骨溶解的发生。

综上所述,肩袖修复术后线结撞击,可引起肩峰下骨溶解,目前机制未明,虽然发病率较低,但会导致术后出现肩关节持续性疼痛,尤其是外展活动时明显,骨科医生在临床诊疗中要加以重视,术中有意识地采取预防措施避免缝线撞击,术后康复训练避免过度的外展运动。术后MRI复查除了可评估肩袖的愈合情况外,在诊断线结撞击导致肩峰下骨溶解方面也具有重要价值。