房建基坑工程监测技术应用分析

郑元成

(兰州新区现代农业投资集团有限公司,兰州 730087)

1 引言

随着城市化进程不断深入,土地资源日益紧缺,地下空间应用需求逐渐提升,基坑开挖规模随之扩大,深度也不断增加。因基坑项目涉及学科较多,影响因素较多,导致施工技术与质量问题经常发生,加强监测与管控显得十分必要。在实际施工中,可引入先进的GPS 监测技术,对施工期间基坑、支护与周围建筑出现的变形、沉降、位移等情况进行及时监测,并采取有效措施进行加固处理,确保整体房建工程稳定可靠性。

2 基坑监测技术的应用要点

2.1 基坑裂缝监测技术

该技术能够对裂缝宽度、深度、方位等进行监测,为施工人员提供全面可靠的信息,确保基坑施工安全稳定开展。在实际应用中,该技术原理是借助超声技术测量裂纹深度,根据监测结果制订针对性的施工方案,严格遵循分层开挖原则,规避风险,还可根据监测结果对已经制订的方案做出调整,使其更加贴合实际情况,确保基坑施工的科学稳定性。

2.2 地下水压与水位监测技术

在地下水的影响下,开展深基坑工程容易出现土壤变形情况,使土壤强度降低,对建筑工程与周围建筑物稳定性产生较大威胁。对此,在挖掘施工期间需要对地下水严格控制,否则容易导致支撑结构下沉或者受损。通过水压力、水位监测技术的应用,可对基坑孔隙中的流体动压力、水压力等进行科学监测,及时调整施工方案,使建筑稳定性得到保障。该技术还可通过压力传感获得水压变化情况,在施工环境较为稳定的情况下,可将监测数据作为施工依据。水位出现异常时,应停止挖掘,全面勘查水位变化的原因,待其恢复正常后再继续施工。

2.3 深层水平位移监测技术

在基坑监测工作中,水平位移监测十分关键。技术人员在基坑水平方向测量时,应合理控制顶部与冠梁间的距离,不可过大或过小,通常控制在约24 m,偏差控制在1 m 以内。因基坑水平位移要求较为严格,技术人员应密切关注监测动态,实施分层监测法进行定期检查,还可注重开挖深度的检验,使整体工程质量得到保证。在基坑位移监测中,还可在基坑顶部设置8 个测斜管,为深层水平位移监测提供便利[1]。

3 房建工程中深基坑监测技术的具体应用

3.1 项目概况

某房屋建设工程位于兰州市,总建筑面积为15 640 m2,分为地上3 层和地下2 层。基坑周长为420 m,深5.0~10.2 m,对钻探勘查内的覆土情况进行研究,得到场地土层主要为人工杂填土、含砂粉质黏土等。该项目钻探区域内地下水为上层滞水,存于杂填土、强风化砂岩层内,由大气降水补给,透水性不均匀,水量有限。因该项目场地空间有限,四周有大量民房建筑,根据实际情况,决定在无民房位置采用放坡喷锚与锚杆结合支护,桩径为1 m,距离为2 m,并在桩间挂网喷锚。

3.2 监测内容与方法

首先,根据现场监测数据确定基坑设计强度,为后续施工成本控制提供依据;然后,对地下管线埋设情况、地上现有建筑位置、地下土层等元素在施工期间受到的影响进行分析,确定变形警戒值,针对异常部分采取解决措施;最后,将监测内容确定为基坑水平、竖向位移、地表开裂状态、周围建筑物与关键设施变形、裂缝、渗漏水情况。该项目严格按照设计图要求,采用GPS 静态相对定位技术进行沉降、变形与位移监测[2]。与常规测量相比,GPS 仪器操作简便,只需在开机后设定参数,接收机便可自动观测和记录,测定结果更加精准可靠。

3.3 监测技术

3.3.1 点位布设

在水平位移与沉降监测中,将点位设置在围护结构圈梁上,点位间的距离在8~15 m,对于水平位移变化较为明显的位置,适当增加点位数量,在有水平支撑的情况下,测点应设置在两个支撑中间。该项目在基坑周围埋设3 个高程基准点,水平位移基准点4 个,在边坡顶部K1~K8 位置设置15 个点位监测支护结构位移,在四周建筑埋设30 个点位,关键点位布设与精度要求如表1 所示。

表1 监测点位与精度要求

3.3.2 监测周期与频率

在基坑监测中,基坑越大监测时间便越长。对于围护墙顶部水平位移、沉降监测,频率为1 次/d;锚杆拉力从支撑开始到拆除,每天监测1 次;土体分层沉降、水土压力监测为每周1~2 次;地下水监测为1 次/d;周围环境监测包括建筑物裂纹与倾斜,每周监测1~2 次。监测周期与频率并非固定不变,在施工期间可结合基坑开挖与围护情况进行灵活调整。在检测到物理量绝对值明显提升时,应增加监测频率,反之可适当降低监测频率,在有事故征兆的情况下应进行连续动态监测[3]。

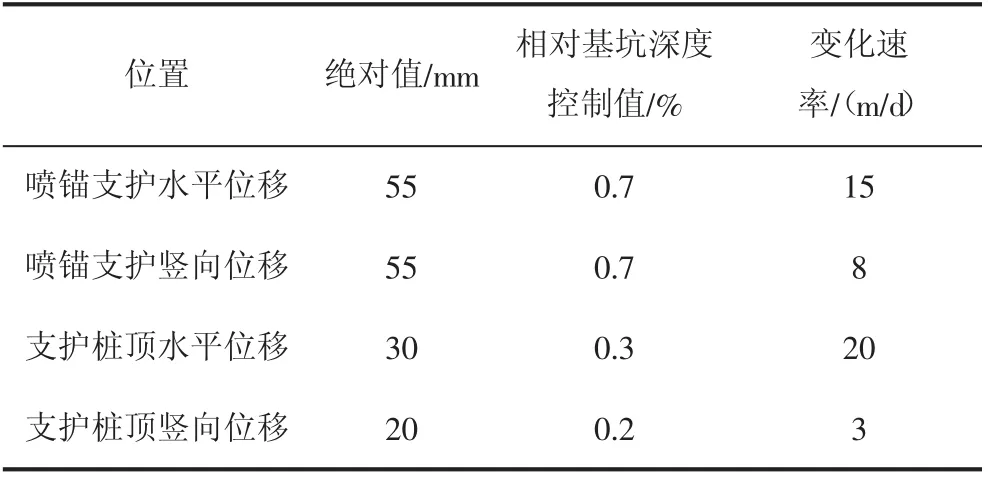

3.3.3 预警值设定

该项目按照当地标准中对基坑工程预警值的相关要求,对关键位置的绝对值、相对基坑深度控制值、变化速率进行确定,如表2 所示。

表2 监测警戒值

3.4 桩基监测

该项监测主要为支护桩水平变形、钢筋应力变形,具体措施如下。

首先,针对支护桩变形面进行检验,利用型号为CX-01 的测斜仪进行检验,采用70 mm 口径PVC 管的设备,确保与管道相一致,安装在基坑两侧。在钢筋受力面,重点监测支护桩变形趋势,利用钢筋量规进行精准测量,使各项指标都与标准相符合,保证整体施工系统规范。

然后,在钢筋笼绑扎阶段,要求采用超过5 m 间隔为截面,钢筋应力计应串联在钢筋上,各个截面设置2 个应力计,借助型号为VW-1 的振弦频率计进行监测。对于地势较为平坦的区域,以网格结构进行点位布设,中间保持平面,点位间的距离约40 m;对于场地较小的场地,应确保地下水体与点位间保持距离,顶层滞留,将监测点设置在缝隙水等位置;对于水质变化较为显著的位置,增加点位数量,并分层排列,对各个点位的水体、水位线等信息进行采集;

最后,在基坑开挖到混凝土浇筑期间,每日都要开展1 次质检工作,在混凝土浇筑后,每间隔2~3 d 检查一次,持续检验2 周。要求支护桩变形量与钢筋应力始终要符合设计要求;该项目中全部围护结构桩体变形值都要满足警戒值规定,使围护结构更加安全可靠。

3.5 监测结果

以项目中K11 和K16 支护桩顶部水平与竖向位移为例,在正式施工前,对周围现有建筑沉降量进行测定,确定监测点位的坐标与高程,以此作为监测点的初始值,为后续对比提供便利。在基坑施工初期到竣工期间,支护桩沉降、水平位移与周围建筑沉降均未发生较大改变。在土方开挖阶段,根据监测结果发现产生明显变形,直至锚索施工结束后,变形量才逐渐稳定。在基坑开挖完毕后,共计开展50 次监测,总体变形情况如下。

1)受降雨影响,K11 点位的水平位移发生改变,最高达到31.7 mm,超过警戒值的30.00 mm,且仍在逐渐增加。因当时地下室封顶工作尚未完成,受场地范围制约,无法满足回填条件。经过各方主体协商后,制订应急方案,对与民房区域相邻位置利用C15 混凝土进行回填,在回填完毕后,K11 点位的水平位移情况得到良好控制,稳定在35.2 mm。

2)监测点K16 累计沉降量为19.2 mm,但K11 点位的累计沉降量为8.50 mm(见图1),说明施工区域南侧沉降量小于北侧。因K16 点位所处民房的年限较长,基础为砖石,K11 位置民房为桩基础,在开展基坑开挖工序后,K16 位置的沉降量超过K11 点位。可见,在房建基坑支护项目中应注重周围年久房屋基础勘查,使基坑支护施工更加安全可靠[4]。

图1 K11 与K16 点位沉降累计量

3)根据图2 可知,支护桩顶水平位移受施工进度影响,在土方开挖量逐渐增加时,预应力锚索张拉锁定,变形量先是稳定,随后逐渐提升,最终在锚索张拉结束后稳定下来。但是,支护桩顶位置的沉降量却与施工进度关系不够紧密,在施工期间,主要受支护桩水平位移的影响。

图2 K11 水平位移与沉降变形累计量

4)在支护施工正式开始前,对周围民房建筑裂缝情况进行检查,并对已有裂缝信息进行记录。在土方开挖后,基坑周围新产生25 条裂缝,且开裂方向与基坑边基本平行。对比原有裂缝信息可知,与K16 点位相比,K11 点位周围地面裂缝数量相对较多,且变形较为显著,在K11 位置裂缝变形量最大值为17.5 mm,但K16 位置为9.8 mm,在锚索张拉固定后裂缝逐渐趋于稳定。

4 结语

综上所述,在基坑施工项目中,受施工场地与技术等因素影响,经常出现施工质量问题,需要采取有效的监测技术,科学指导和部署,确保基坑施工与周围建筑物安全。在实际施工中,通过合理布设点位、明确警戒值、监测周期与频率,牢牢把握监测要点,充分发挥GPS 监测技术的优势,有效避免和减少沉降、位移、变形等质量病害的发生,使基坑结构安全得到切实保障。